- Ощущения органы чувств психология

- Органы чувств: как они работают

- Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Как мы чувствуем

- Глаза — орган зрения

- Уши — орган слуха

- Дистанционные и контактные органы чувств

- Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

- Язык — спасибо за вкус

- Нос — обоняние — мир запахов

- Ощущения органы чувств психология

Ощущения органы чувств психология

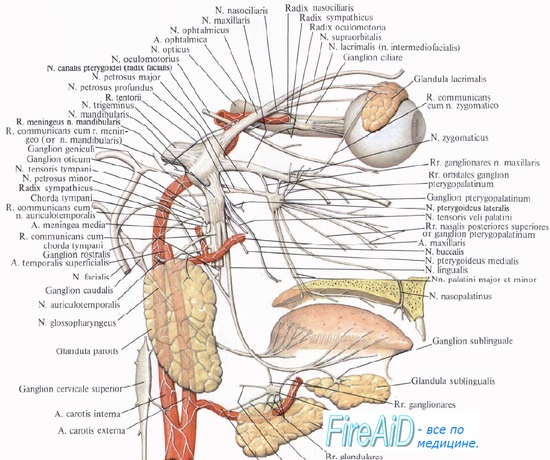

Каждый анализатор состоит из трех частей: 1) рецептор — трансформатор энергии раздражения в нервный процесс; 2) кондуктор — проводник нервного возбуждения и 3) корковый конец анализатора, где возбуждение воспринимается как ощущение.

Различают две группы ощущений:

1. Ощущения, отражающие свойства предметов и явлений окружающего материального мира: осязание, т. е. ощущение прикосновения и давления, температурное чувство (тепла, холода) и боль; затем ощущения слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные и земного притяжения.

2. Ощущения, отражающие движения отдельных частей тела и состояние внутренних органов (двигательные ощущения, ощущение равновесия тела, ощущения органов).

Соответственно этому все органы чувств делят на две группы:

1. Органы внешних чувств, получающие нервные импульсы из экстероцептивного поля, — экстероцепторы.Их шесть: органы кожного чувства, чувства земного тяготения (гравитации), слуха, зрения, вкуса и обоняния.

2. Органы внутренних ощущений: а) получающие импульсы из проприоцептивного поля (мышечно-суставное чувство, тесно связанное с чувством земного притяжения) — проприоцепторы; б) органы, воспринимающие нервные импульсы из интероцептивного поля (внутренностей и сосудов), — интероцепторы.

Ощущения, идущие из внутренних органов, обычно неопределенны и при нормальном состоянии этих органов не достигают сознания, сказываясь только «общим самочувствием». Вообще все внутренние процессы, регулируемые вегетативной нервной системой, протекают без нашего ведома и только при болезненных расстройствах дают о себе знать обычно более или менее сильной болью.

Подробно об интероцептивном анализаторе было изложено в специальной главе. Из возбуждений, идущих от проприоцептивного поля, надо упомянуть только мышечно-суставное чувство, благодаря которому воспринимается ощущение положения частей тела и происходит координация движений. С одной стороны, это чувство комбинируется с кожной чувствительностью (чувство стереогноза), а с другой, стоит в связи с органом гравитации, дающим ориентацию по отношению к гравитационному полю, который может быть рассмотрен также как статокинетический аппарат, обеспечивающий равновесие тела. Нервные окончания (в мышцах, костях, сухожилиях и суставах) и проводники мышечно-суставного чувства были описаны при изложении двигательного анализатора. В данном разделе будут рассмотрены только органы, воспринимающие ощущения, получаемые из внешнего мира,— экстероцепторы.

Общий план воспринимающих приборов у всех классов животных более или менее одинаков, несмотря на последующие значительные усложнения в деталях. Основным элементом, за исключением органов кожного чувства, у наземных животных являются особые чувствительные клетки, которые в процессе развития всегда происходят из эпителия наружного листка (эктодермы), который уже по своему положению находится в соприкосновении с окружающим миром. Каждая такая клетка на одном конце, обращенном к наружной поверхности, несет штифтик или воспринимающие волоски, а с другой стороны отдает (в органе обоняния и зрения) отросток, идущий на соединение с отростками нервных клеток проводящих нейронов.

В других органах (вкуса и слуха) чувствительная клетка, не давая центрального отростка, оплетается концевыми разветвлениями подходящего к ней афферентного нерва. Первый тип чувствительных клеток сравнительно со вторым видом нужно считать первичным. У водных животных такая форма воспринимающих элементов встречается и в кожных покровах, где эти элементы подвергаются увлажнению окружающей жидкостью. В коже наземных животных чувствительных клеток не бывает, и рецепторные нервные волокна оканчиваются или свободно между клетками эпителиального покрова, или же имеют на своих концах особого рода концевые тельца. В образовании органов чувств принимает также участие мезодерма, но только вторичным порядком, образуя для них защитные, поддерживающие и вспомогательные приспособления. Эти приспособления, обрастающие и дополняющие чувствительные клетки, т. е. рецепторы, образуют вместе с ними периферические отделы органов чувств: кожа, ухо, глаз, язык, нос. Например, зрительным рецептором являются чувствительные клетки сетчатки (палочки и колбочки), а периферическим отделом — весь глаз.

Источник

Органы чувств: как они работают

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» title=»Органы чувств: как они работают»>

Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Запись опубликована: 26.05.2019

- Время чтения: 1 mins read

Каждую секунду человек принимает из внешнего мира огромные потоки сигналов с самой разнообразной информацией. Приему этой информации и правильным реагированием на каждое происходящее событие предназначены органы чувств человека.

Как мы чувствуем

Органы чувств можно назвать приемными устройствами. Они первыми «узнают все новости» и тотчас же посылают в мозг единственно понятную для него информацию – нервные импульсы, получаемые от рецепторов раздражения того или иного органа чувств.

Мозг, реагируя на полученные сведения, приказывает человеку исполнять то или иное действие: например, человек переходит улицу только на зеленый свет светофора; идет на кухню при ощущении запаха гари закипевшего кофе; при звонке мобильного телефона, включает его и говорит с позвонившим.

Человеческие органы чувств всегда начеку, они регулируют наши действия и обеспечивают их точность.

Приемных устройств – рецепторов – огромное количество, но каждый из них «специализируется» только на одном виде внешнего раздражения, обеспечивая при этом фантастическую чувствительность.

Только 2-3 кванта света уже вызывают зрительные ощущения, донесения о звуке посылаются в мозг при смещении барабанной перепонки всего лишь на десятую часть диаметра атома водорода, всего 2-3 молекулы пахнущего вещества достаточны для ощущения запаха.

Глаза — орган зрения

Все органы чувств удивительно сложны по своей конструкции, но поистине шедевром «приборостроения» природы можно назвать глаз человека. Четырьмя пятыми наших сведений о мире мы обязаны своим глазам.

Оптическая система глаза преломляет лучи света так, что на внутренней оболочке глазного яблока — сетчатке фокусируются изображения предметов. А в сетчатке расположены светочувствительные клетки. 7 миллионов колбочек, собранных ближе к ее центру, трудятся днем, они ответственны за цветовое зрение.

130 миллионов палочек разбросаны в основном по периферии сетчатки и работают в ночное время, создавая черно-белое изображение. Будь в глазу только палочки, мир казался бы нам серым, лишенным всяких красок.

Глазное яблоко неутомимо движется. На чем бы мы ни остановили свой взор, и к какой бы картине его ни приковали, задержка взгляда — явление кажущееся. На самом деле глаза все время скачкообразно перемещается из стороны в сторону, то вверх, то вниз.

В результате изображение на сетчатке непрерывно смещается и таким образом достигается раздражение новых колбочек или палочек. Без этого рецепторы быстро привыкли бы к однообразному световому потоку и перестали бы информировать мозг об окружающих нас предметах. Остановись глаз хоть на минуту, и вскоре в комнате «растают» стены, «исчезнут» столы, шкафы и даже зажженная люстра.

Пять органов чувств

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» alt=»Пять органов чувств» width=»893″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg 893w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-768×516.jpg 768w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg 1024w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv.jpg 1792w» sizes=»(max-width: 893px) 100vw, 893px» title=»Органы чувств: как они работают»> Пять органов чувств

Уши — орган слуха

Как известно, форпост органа слуха — барабанная перепонка. Колебания воздуха, которые создают звуковые волны, колеблют и эту перепонку. От нее эстафету принимают конструкции внутреннего уха и доставляют ее к рецепторным окончаниям слухового нерва. Отсюда уже не колебания, а нервные импульсы поступают в головной мозг.

Человеческое ухо улавливает звуковые колебания в интервале от 20 до 20 тысяч в секунду. Наилучшая слышимость лежит в диапазоне голоса человека, то есть в пределах от 200 до 3200 гц (колебаний в секунду). Удивительное соответствие органов слуха и голосового аппарата позволяет людям общаться, понимать друг друга.

Человек слышит меньшее число звуков, чем животные. Собака, например, свободно разбирается в звуках с частотой в 40 тысяч герц, кошка — даже в 60 тысяч, а у летучих мышей и дельфинов «звуковой потолок» доходит до 150 тысяч герц. Им, видимо, природа не кажется такой тихой, как нам.

Но зато в своем более узком диапазоне человек умеет гораздо полнее любого животного исследовать, различать и отделять друг от друга всевозможные звуки и звукосочетания. Именно благодаря этой способности слухового аппарата человека стало возможным возникновение и развитие речи.

Дистанционные и контактные органы чувств

Глаз и ухо реагируют на сигналы, которые идут издали, преодолевая разные расстояния, из-за этого слух и зрение называют дистанционными чувствами. Контактными органами чувств называются чувства, воспринимающие раздражение только при контакте с его источником. Это, конечно, относится к осязанию.

Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

Осязательные рецепторы располагаются по всей кожной поверхности тела. Более всего их на пальцах и на ладони. Взяв, например, рукой какой-либо незнакомый предмет, мы даже с закрытыми глазами способны точно описать его форму, определить характер поверхности, вес. Об этом известили нас рецепторы прикосновения и давления.

Любая деформация кожной поверхности заставляет их тотчас же посылать нервные импульсы в головной мозг. Сборщики хлопка, например, умеют на ощупь определять сорт хлопка и степень его зрелости; мукомолы, потрогав зерно и муку, судят о сорте пшеницы.

Кожа исполняет роль термометров, причем одни из них раздражаются только теплом, другие — только холодом. Интересно, что каждый из этих чувствительных приборов имеет свою территорию. Холодовые «термометры» располагаются в коже на глубине 0,17 миллиметра, а тепловые глубже на 0,3 миллиметра. Информирование о внешней температуре жизненно обязательно для регулирования постоянства температуры тела.

Кроме того, в коже заложены болевые рецепторы, не случайно названные «стражниками безопасности». Они начинают работать при действии любого сверхсильного агента, который способен привести к разрушению. Возникшая боль мгновенно обращает внимание на возможную опасность, мобилизует на борьбу скрытые резервы.

Именно «болевые импульсы» заставляют отдернуть руку, при прикосновении к чему то очень горячему или колючему.

Язык — спасибо за вкус

По контактному принципу действуют и вкусовые рецепторы. Скопления вкусовых клеток — вкусовые почки в большом количестве расположены на языке, в миндалинах, на глотке, небе.

Известно, что у передней части языка предназначение реагировать на сладкое, задняя его поверхность воспринимает по преимуществу горькое, кончик языка и боковые стороны — «любители» соленого, а ощущение кислого появляется, когда продукты попадают на боковые поверхности языка. Поэтому, пробуя незнакомую пищу лишь самым кончиком языка, можно не распознать неприятный нам горький вкус.

Во рту располагаются наряду с вкусовыми рецепторами и рецепторы на прикосновение, и давление, а также терморецепторы, усиливающие вкус.

Поэтому температура пищи может изменять вкусовые ощущения. Обжигающий чай или кипящий бульон, вкус их при этой температуре не ощущается. Но стоит им только слегка остыть, как те же самые чай и бульон оказываются более вкусными, – один приятно сладкий, другой – наваристый и соленый. Происходит это потому, что более благоприятной для вкусового ощущения является температура в пределах 15—35 градусов.

Определенное значение для выявления вкуса имеют и пищевые контрасты. Не случайно многие находят нужным слегка присаливать сладкую дыню или мороженое. А физиологи установили, что очень слабый раствор поваренной соли покажется соленым только в том случае, если на другую сторону языка нанести немного сладкого.

Нос — обоняние — мир запахов

Как часто мы говорим: «Вкусно пахнет». Потому что со вкусом неразрывно связано обоняние. Эти рецепторы расположены в слизистой оболочке верхних носовых ходов в двух желобовидных ямках. Общая площадь чувствительной зоны не превышает 5 квадратных сантиметров, но в ней насчитываются миллионы обонятельных клеток.

С помощью электронного микроскопа удалось установить, что на поверхности каждой из них содержится от 6 до 12 подвижных ресничек. Это в десятки раз увеличивает обонятельную площадь.

Для возникновения ощущения запаха необходимо, чтобы присутствующее во вдыхаемом воздухе ароматное вещество растворилось в жидкой слизистой пленке, укрывающей обонятельные клетки. Долей секунды достаточно, чтобы это произошло, и тогда чувствительные нервные окончания, уловив молекулы пахучего вещества, извещают мозг, и возникает ощущение запаха.

Это очень коротко об органах чувств, классифицированных Аристотелем более двух тысяч лет назад, но до настоящего времени представляющих огромный интерес для всестороннего изучения. По сложности они намного превосходят многочисленные приборы, сконструированные человеком.

Изучение биологических «аппаратов», воспринимающих сигналы внешнего мира, важно не только для медицины, но и для возможного использования их принципа действия в технике.

Источник

Ощущения органы чувств психология

1.1. Психология ощущения

Ощущение— исходная ступень познавательной деятельности. Благодаря ощущению внешние и внутренние стимулы становятся фактами сознания, отражающими отдельные свойства объектов («горячий», «кислый» и т. п.).

Различают такие виды (модальности) ощущений: оптические, акустические, обонятельные, вкусовые, тактильные, температурные, висцеральные, кинестетические, статические, болевые. В рамках ряда видов чувствительности существуют субмодальные ощущения. Зрительные субмодальности, к примеру, это ощущения красного, зеленого и т. д. Ощущения могут быть сгруппированы по функциональному признаку. Экстероцептивные ощущения — это источник внешней информации, интероцептивные — внутренней, проприоцептивные и статические — информации о движении и положении тела. В эволюционном плане различают протопатические и эпикритические ощущения. Протопатические, древние ощущения малодифференцированы, лишены четкой локализации, тесно связаны с эмоциями и витальными процессами организма.

Эпикритические, или дискриминативные ощущения, эволюционно более «молодые», четко дифференцированны, организованны для восприятия внешних стимулов и непосредственно связаны с процессами мышления. Ощущения имеют ряд психологических свойств.

Абсолютный порог чувствительности (порог восприятия) — минимальная интенсивность стимула, при которой осознается соответствующее ощущение. Так, 5—8 фотонов достаточно, чтобы увидеть светящуюся точку. Величина порога восприятия изменчива и колеблется в зависимости от уровня бодрствования, значения сигналов, психологического состояния (направленности внимания, настроения, ожиданий и т. п.). Известно, к примеру, что порог восприятия стимулов с негативной эмоциональной окраской повышен — перцептивная защита. Предполагают, что эта «цензура» связана с субдоминантным (эмоциональным) полушарием.

Существует также физиологический порог восприятия—минимальная интенсивность стимула, при котором возбуждается рецептор. Например, для возбуждения рецептора в сетчатке глаза достаточно одного фотона. Физиологический порог восприятия контролируется генетическими факторами, зависит от возраста, соматического состояния.

Зона чувствительности, расположенная между упомянутыми порогами восприятия, состоит из сообщений, поступающих от рецепторов в мозг, но не достигающих порога сознания. Предполагают, что такие «подпороговые» сигналы обрабатываются низшими центрами мозга и вызывают иные реакции, чем осознанные сигналы.

Чувствительность к различению — способность дифференцировать сигналы разной силы, к примеру, вес 100 г и 105 г. Вес 5 г является в данном случае величиной порога различения. Чувствительность к различению может быть очень высокой, если она имеет жизненно важное значение. Так, эскимосы различают 70 оттенков освещенности снега. Она колеблется также в зависимости от психического состояния. Субъективная оценка самочувствия является поэтому обманчивой. «Улучшение» самочувствия может быть при ухудшении объективных показателей здоровья и наоборот, что особенно часто связано с психическими нарушениями.

Адаптация и сенсибилизация — изменение чувствительности к повторяющимся стимулам. При адаптации чувствительность уменьшается на уровне рецепторов. Привыкание на уровне ретикулярной формации называют габитуацией. Сенсибилизация — это повышение чувствительности к повторяющимся слабым сигналам.

Структурная сложность ощущений. Структура ощущения складывается из рецептивного компонента (импульсация из рецепторов) и эмоционального компонента (аффективного тона ощущения, приятного либо неприятного). При выпадении первого наблюдается анестезия, при выпадении второго — субъективное ощущение выпадения чувствительности.

Влияние на психический тонус. Гиперстимуляция угнетает психическую активность, в частности, показатели внимания, памяти. При сенсорной изоляции наблюдается компенсаторное повышение психической активности. В условиях эксперимента сенсорная изоляция приводит к появлению обманов восприятия, нарушениям самосознания, резкому ослаблению интеллектуальных функций.

Очень важной является проблема боли. Установлено, что на восприятие боли значительное влияние оказывают личностные факторы, психическое состояние, традиции культуры Известно, что эмоциональные люди более чувствительны к боли, чем бесчувственные, холодные. Страх, тревога, депрессия повышают восприимчивость к боли. Боль, если она воспринимается как искупление вины или способ решения проблемы переносится иначе, чем боль у наркомана или пациента, который манипулирует окружающими посредством болезни. Переживание боли связано и с социокультурными факторами Известны, к примеру, племена, у которых боли во время родов испытывают не женщины, а мужчины. Существуют различные виды боли. Широко распространены, так называемые психические боли, не имеющие органической основы. В происхождении хронического болевого синдрома психический фактор также имеет большое значение. Предполагают, что феноменология боли и депрессии имеют много общего, как и механизмы их развития. Адаптации и габитуации к боли не наступает, но существует сенсибилизация к боли. Боль имеет адаптивное значение. Чаще, однако, она является одним из наиболее тягостных симптомов болезни. Говорят, что единственный вид боли, который мы хорошо переносим, это боль другого человека. Ряд психических расстройств сопровождается переживанием интенсивной боли.

Патология элементарной чувствительности является частым признаком заболевания центральной и периферической нервной системы, поражений органов чувств. Так, при нервных болезнях встречаются парестезии, гипестезии, гиперестезия, гиперпатия и ряд других нарушений При психических заболеваниях наблюдаются иные по своим проявлениям и механизмам развития расстройства ощущений; многие из них обозначаются неврологическими терминами. В психиатрической практике наиболее распространены изменения интенсивности ощущений (анестезия, гипестезия, болезненная психическая анестезия, гиперестезия, несоразмерные восприятия, а также сенестопатии, сенестезии, синестезии, нарушения восприятия качества цвета.

Вначале коротко упомянем о неврологических нарушениях чувствительности:

— анестезия — выпадение чувствительности. Это: аносмия —утрата обоняния, агейзия — вкусовой чувствительности, акузия — глухота, амавроз — потеря зрения, аналгия — чувства боли, астереогноз — способности узнавать предметы на ощупь;

— гиперестезия — патологическое усиление чувствительности;

— гиперпатия — усиление чувствительности; ощущения при этом приобретают болевой оттенок, а слабые раздражители не воспринимаются. Пациент к тому же не может точно локализовать место нанесения раздражения;

— дизестезия — искажение качества ощущений (прикосновение расценивается как боль, тепло — как холод и т. п.);

— полиестезия — нарушение, при котором единичное раздражение воспринимается как множественное, в разных точках одновременно;

— синестезия — раздражение одновременно ощущается в симметричной точке на другой половине тела;

— парестезия — ложные ощущения покалывания, ползания мурашек в зоне иннервации поврежденного чувствительного нерва.

1.2. Психопатология ощущения

Изменения интенсивности ощущений. Анестезия (выпадение), гипестезия (понижение) одного или нескольких видов чувствительности могут быть выявлены объективными методами исследования. Частным случаем анестезии в психиатрической практике является аналгия или аналгезия — утрата болевой чувствительности. Она наблюдается, в частности, при острых психотических состояниях, сопровождающихся обманами восприятия, аффективными нарушениями, психомоторным возбуждением. Психотические пациенты, совершающие попытки самоубийства или членовредительства, в последующем сообщают, что совершенно не испытывали боли даже при обширных и глубоких самоповреждениях. Болевая чувствительность затем восстанавливается по мере улучшения психического состояния. Снижение или утрата чувства боли возникает в гипнотическом трансе, в аффекте, в состояниях глубокой депрессии, при оглушении сознания, в опьянении, во время глубокой медитации, а также свойственна личностям, обедненным эмоционально. Потеря поверхностной болевой чувствительности встречается при прогрессивном параличе. Разнообразные явления анестезии и гипестезии могут быть выявлены у больных истерическим неврозом, а также истериформными расстройствами иной этиологии. В основе истерических выпадений чувствительности лежат психологические механизмы избирательного внимания (вытеснения). Локализация, область распространения и вид анестезии соответствуют житейским представлениям пациентов о проявлениях ожидаемой болезни и топографии зон чувствительности.

Болезненная психическая анестезия. Субъективное и кажущееся весьма тягостным ослабление какого-либо вида чувствительности, обусловленное выпадением эмоционального тона ощущений. Объективное исследование обычно не выявляет снижения чувствительности, так как рецептивный компонент ощущений остается неизменным. Подробнее об этом излагается в главе о патологии самосознания.

Гиперестезия. Субъективное усиление одного либо нескольких видов элементарной чувствительности. При гиперестезии может усиливаться как рецептивный компонент ощущений (например, звуки кажутся необычайно громкими), так и аффективный (болевой) тон ощущений (звуки «раздражают», вызывают «боль», хотя интенсивность их «не меняется». Так, при астении более заметен рецептивный, а при депрессии — эмоциональный компоненты ощущений.

Гипералгезия. Повышение болевой чувствительности встречается при различных патологических состояниях, в частности, при депрессии. Усиление чувства боли характерно для легких депрессий, тревоги, страхов, может быть связано с суггестией, с соответствующими ожиданиями, Petrilowitsch (1970) указывает, что повышение интенсивности болевых ощущений у депрессивных пациентов может достигать степени «алгической меланхолии», подчеркивая, как об этом упоминали и другие исследователи, что депрессии вообще могут манифестировать рецидивами или интенсификацией хронических болевых синдромов. С углублением депрессии болевая чувствительность притупляется либо полностью блокируется. По восстановлению чувствительности к боли пациенты сами могут заметить факт ослабления депрессии. Чаще они все же расценивают появление болей как признак ухудшения, тогда как объективно симптомы депрессии смягчаются. Усиление болей, связанных с ранее перенесенными заболеваниями, нередко наблюдаются в состоянии опийно-морфинной абстиненции. В случаях хронической боли она может быть связана с установками личности.

Оптическая гиперестезия. Усиление зрительных ощущений проявляется в том, что освещение предметов кажется пациентам более интенсивным, чем это фиксируется нормальным восприятием. Обычный по силе свет ослепляет, режет глаза, раздражает, быстро утомляет зрение. Шрифт печатного текста видится «выпуклым, граненым, готическим». Контуры предметов воспринимаются подчеркнуто резко, цвета — чрезмерно насыщенными и яркими, полутона и оттенки цвета обозначены с излишней, рельефной четкостью.

Акустическая гиперестезия — усиление слуховых ощущений. Рядовые по интенсивности звуки кажутся невыносимо громкими, оглушают, воспринимаются с ощущением физической боли, раздражают. «Не переношу, шума, стука, разговоров — настолько они мучают. Звуки буквально бьют по мозгам, проникают в череп, голова, кажется, раскалывается от них…».

Вкусовая и обонятельная гиперестезия — усиление вкусовых и обонятельных ощущений. Проявляется жалобами на усиление соответствующих ощущений. Касается разных вкусовых и обонятельных раздражителей, может быть также избирательной, когда не переносится, например, запах пищи, бензина, табака и т. п.

Гиперестезия кожного чувства — усиление ощущений кожного чувства. Наиболее отчетливо проявляется в отношении тактильных и температурных ощущений. Легкое касание к телу воспринимается грубым, раздражающе резким, болезненным. Одежда «впивается в тело, давит, стесняет, жмет…». «Ощущаю каждую складку на постели… Чувствую малейшее движение воздуха — мерзнет спина, бок… Не могу расчесываться — больно до волос дотронуться…».

Встречаются жалобы, отражающие повышение мышечно-суставного чувства. Больные «вынуждены» постоянно менять позу, положение частей тела, так как не могут оставаться в покое из-за возникающих вскоре ломоты, дискомфорта, неприятных тянущих ощущений.

Несоразмеримые восприятия. В сообщениях больных встречаются указания на усиление интероцептивных ощущений: «Сердце бьется тяжело, сильно, ударяет как кувалдой… Пульс молотком стучит в висках и во всем теле… Стоит немного поесть, как желудок кажется переполненным… Чувствую, как продвигается пища по пищеводу…» (Корсаков, 1913).

Сенестопатии (Dupre, Camus, 1907), «психосоматические ощущения» (Wernicke, 1906) или «сенсации» — особая разновидность патологических ощущений, которым свойственны следующие клинические признаки:

— полиморфизм — разнообразные боли, ощущения жжения, холода, тяжести, наполнения, электризации, движения;

— необычный, нередко весьма вычурный характер, в связи с чем пациенты с трудом формулируют свои жалобы;

— неприятный, тягостный, порой необычайно мучительный аффективный тон ощущений, созвучный тревожно-депрессивному настроению (сенестопатии крайне редки в маниакальных состояниях). «Боли дикие, невыносимые, животные, сумасшедшие». Иногда, по сообщениям больных, интенсивная физическая боль переносится легче, чем сенестопатии;

— не свойственная симптоматике соматических заболеваний локализация — неопределенная, разлитая, часто меняющаяся, мигрирующая, или ограниченная причудливыми топографическими зонами;

— упорный, назойливый, неотступный характер появления, прикованность внимания к патологическим ощущениям. Пациенты указывают, что болезненные ощущения «преследуют», «не дают покоя», «не дают возможности отвлечься на что-то другое»;

— не типичная проекция сенестопатических ощущений, если иметь в виду их сенсорную модальность. Так, ощущения жжения, холода или движения могут восприниматься «внутри головы» Мнимые экстероцептивные ощущения проецируются в данном случае в зону интероцептивной чувствительности. Как видно, структура сенестопатий включает помимо прочих также элементы нарушения самосознания.

Сенестопатий могут быть постоянными, эпизодическими, но иногда возникают и в виде приступов, острых атак, что позволяет говорить о сенестопатических кризах. Приступы сенестопатий, обычно ярких, множественных и разнообразных, нередко сопровождаются паническими реакциями, вегетативными расстройствами, страхом сумасшествия, выразительными позами и жестами, особыми защитными действиями.

Следует иметь в виду, что сенестопатий не связаны с местными нарушениями, хотя и локализуются пациентами в разных органах и частях тела.

Существуют различные подходы к оценке клинического значения сенестопатий и их классификации. Так, А. К. Ануфриев (1978) при скрытой депрессии различает пять видов сенестопатий: сердечно-сосудистые, центрально-неврологические, абдоминальные, костно-мышечно-суставные и кожно-подкожные. По мнению автора, наиболее часто наблюдаются сердечно-сосудистые и центрально-неврологические сенестопатий (боли и другие неприятные ощущения в области сердца и головы). По данным L. J. Becker (1968), сенестопатий встречаются во всех органах и частях тела, не связанных между собой какой-либо единой функцией. Полагают, что локализация сенестопатий может иметь некоторое диагностическое и прогностическое значение. Возможно, что топика сенестопатий отражает представления о важности того или иного органа, который, по мнению пациента, оказался пораженным.

Как известно, включение разных частей тела в структуру «Я», завершающееся в раннем детстве, идет постепенно и процесс этот движется от центра к периферии. Следует, вероятно, ожидать, что перемещение сенестопатий с локализацией на поверхности тела на область внутренней чувствительности связано с поступательным развитием заболевания и, напротив, тенденция перехода сенестопатий ближе к поверхностным структурам может рассматриваться как благоприятный признак.

Другой подход основан на учете особенностей клинической структуры сенестопатий, Как показал F. L. Fourny (1954), сенестопатий в начале болезни чаще всего имеют определенную локализацию и известное сходство с соматическими симптомами В дальнейшем они утрачивают строгую топографическую очерченность, становятся диффузными, приобретают необычный, вычурный характер. Это было подтверждено другими исследователями. Установлено, что на ранних этапах развития шизофрении сенестопатий проявляются преимущественно алгическими ощущениями, сходными с соматически обусловленными болями (Гутенева, 1979, 1980; Басов, 1980). Сенестоалгические ощущения имеют различную, большей частью ограниченную локализацию, бывают длительными, стойкими либо возникают в виде коротких эпизодов. В последующем клиническая картина сенестопатий усложняется. Возникают термические ощущения, сенестопатий с ощущениями движения, диффузные, мигрирующие или локализованные в точках, определенных органах. Позднее они приобретают характер, близкий к галлюцинациям и бредовым идеям, трансформируются в тактильные галлюцинации, галлюцинации общего чувства (Ушаков, 1973; Ануфриев, 1978; Остроглазов, 1975). Наконец, сенестопатий нередко включаются в структуру галлюцинаторно-параноидных состояний, проявляясь с качеством «сделанности», и парафренных ипохондрических состояний (с фантастической бредовой трактовкой).

Развитие сенестопатий идет в соответствии со следующей закономерностью от относительно простых, напоминающих соматические, патологические ощущения, по пути ко все более сложным, полиморфным, причудливым, обретающим предметные очертания и имеющим необычную локализацию. В соответствии с указанной закономерностью и учетом таких психологических характеристик как сенсорная модальность, локализация, проекция и степень выраженности эпикритических черт, могут быть разграничены следующие клинические варианты сенестопатий.

Элементарные сенестопатии. Они лишены ясно выраженной сенсорной модальности, определенной локализации, качеств, — присущих дискримитивной чувствительности; проецируются на область внутренних ощущений, тесно связаны с аффективными нарушениями. Больные с тревожной депрессией описывают свое физическое самочувствие следующим образом: «Состояние внутреннего напряжения… Внутри все напряглось, натянулось, как струна, вот-вот лопнет…». Состояние страха сопровождается иными ощущениями: «Все оцепенело внутри, замерло, как будто оборвалось что» Состояние тоски выражается так: «Тяжесть внутри, давление, стеснение, душа ноет, щемит, млеет». Указанные элементарные ощущения нередко возникают на фоне генерализованных нарушений коэнестезии (общего чувства тела): «Весь разбитый, все тело болит, как изжеванный, живого места нет… Все внутри дрожит, трясется, трепещет, колышется, ходуном ходит, волнами перекатывается…». Ощущения последнего рода могут, вероятно, расцениваться и в контексте нарушений самовосприятия (соматопсихическая деперсонализация).

Простые сенестопатии. Характеризуются четкой сенсорной модальностью (боли, термические ощущения, разнообразные парестезии). Локализация диффузная либо ограничена определенными топографическими зонами или органами («голова», «бок», «подреберье» и т. п.). Проецируется на область соответствующего вида чувствительности (например, парестезии — на область кожной чувствительности). Можно разграничить следующие виды простых сенестопатии:

Алгические сенестопатии — это болевые ощущения, отличающиеся необычайным богатством всевозможных оттенков: сверлящие, жгучие, острые, тупые, мозжащие, распирающие, сжимающие, рвущие, разламывающие, прокалывающие, ноющие, свербящие, выворачивающие, тянущие, грызущие, ломящие, режущие, стреляющие и др. У одного и того же больного нередко можно встретить самые различные виды алгических ощущений. Иногда больные определенным образом группируют их с тем, чтобы разобраться в них самим, полнее информировать врача о своем самочувствии. Боли могут быть постоянными или возникать в виде приступов, молниеносных пароксизмов, в течение ряда лет локализоваться только в одной части тела или появляться в разных местах. Психологическая структура алгических сенестопатии относительно проста. Как и боли они сохраняют тесную связь с аффективными нарушениями, чаще всего с депрессией. Редко встречаются «приятные» боли. Алгии могут возникать также психогенным путем, по механизмам психосоматической конверсии — истерические алгии.

Термические сенестопатии: «Жжение подошв… Как горит между лопатками… Все тело огнем горит, а внутри холод… Щека будто обмерзает…».

Сенестопатии в виде парестезии — ощущений ползания мурашек, щекотания, зуда, пощипывания, онемения, электризации, покалывания: «Мурашки в пахах… Зуд в ногах ниже колен… Щекотание на голове… Кисти онемели и иголками тычет… Немеют щека и десны… Пощипывает, будто электричеством…».

Сенестопатии с ощущением физической тяжести, реже — необычной легкости какой-либо части тела: «Тело тяжелое, как свинцом налито… Как будто груз на плечах… Рука тяжелая, кажется, не в силах поднять ее… С трудом удерживаю голову — до того тяжелая… Голова легкая, будто воздухом накачали… Тело легкое, как воздушный шар…». Трудно сказать, насколько правомерна трактовка патологических ощущений последнего типа как сенестопатии.

В начале статичные, простые сенестопатии в последующем становятся подвижными, мигрирующими: «Жжение расплывается по сторонам, появляется в разных местах… Боли ходячие, плавающие, бродячие… Мурашки поднимаются от крестца к затылку…». Проекция их все еще не нарушается. Постепенно выявляется тенденция ко все более точной и дифференцированной локализации сенестопатии: «Боль по участкам на голове… Болит кожа… Боль внутри головы… Боли в костях… Болит позвоночник… Поверхностное жжение в предплечье… Пощипывает вокруг глаз…».

Психосенсориальные сенестопатии. Представляют собой патологические ощущения с признаками объемности, размерности, направленности и чертами сходства с явлениями аутометаморфопсии: «В груди разбухает, увеличивается, расширяется, вытягивается… Внутри скручивается, сворачивается, сжимается, собирается… Давит на лоб изнутри… В голове вращается, крутится… Давит на голову снаружи по направлению к центру… Боль косая, слева вверх…». Нередко сопровождаются мимолетными ощущениями увеличения, уменьшения размеров или расположения соответствующей части тела: «Боли в суставах, их точно выкручивает в другую сторону… Сдавливает голову, и она будто уменьшается… Распирает грудь, она вроде поднимается… Болят ноги, их будто растягивает…». Одновременно у больных могут быть выявлены истинные расстройства схемы тела.

Интерпретативные сенестопатии. Патологические ощущения, сопровождающиеся разнообразными трактовками в плане их топики и причин возникновения, что придает сенестопатиям черты сходства с бредовыми идеями физического уродства и ипохондрического содержания. Можно разграничить следующие виды интерпретативных сенестопатии:

Органотопические сенестопатии, при которых преобладает стремление локализовать ощущения с предельной анатомической точностью: «Боль внутри глазниц… Вибрирует барабанная перепонка… Сосуд в голове чешется… Болит внутренняя пластинка лобной кости… Жжение в перикарде и на верхушке сердца… Боль в трех грудных позвонках… Жжет верхушки легких… Боль «а основании мозга, между полушариями… Мерзнет поверхность мозга… Боли в стенках желудка…».

Ассоциированные сенестопатии — доминирует тенденция объединять патологические ощущения, возникающие в разных частях тела, в тщательно разработанную и законченную во всех деталях систему жалоб: «Боль из руки идет по линии вверх, ударяет в затылок, сжимает сердце и расходится в животе в разные стороны… Боль из грудины перемещается в миндалины, оттуда — к сердцу, а потом уходит в голову… Боль из ног тянется по двум линиям на спине и заканчивается двумя расплывчатыми точками на шее. Онемение голени переходит в ощущение боли в точке на бедре, затем начинают болеть паховые артерии, а потом боль становится подсознательной…». Подобные описания пациентов напоминают паранойяльную структуру и, вероятно, могли бы рассматриваться как сенестопатический вариант паранояльной ипохондрии.

Бредоподобные сенестопатии — больные не останавливаются на описательной характеристике патологических ощущений, а предпочитают сразу указывать причину их возникновения: «Кровь не поступает в прямую кишку… Сосуды лопаются… Мозг не получает питательных веществ… Замедлен кровоток… Расслабление сердечной мышцы…». Формулировки обычно заимствуются из медицинской литературы либо бесед с пациентами и врачами.

Галлюцинаторные сенестопатии. Характеризуются отчетливо выраженными дискриминативными элементами и сходством с различными галлюцинациями. Можно выделить следующие виды галлюцинаторных сенестопатии:

Геометрические сенестопатии: «Жжение на спине в виде треугольника… Боль в виде плоского круга… Головные боли по типу сетки — болит по периметру ячеек, а в середине их — нет… Жжение в боку наподобие вытянутого овала… Боль в точке под кожей затылка… Боль из точки лучами расходится по спине… Боль от пальцев идет по двум линиям… Полоски холода в обрамлении тепла… Головная боль в виде выпуклого кверху треугольника… Болит черепушка по линии под ушами — хоть отрубай по этому месту… Мерзнет круг размером с двухкопеечную монету…».

Сенестопатии, напоминающие тактильные галлюцинации: «На голове будто шапка надета… Жжет, точно приложили горчичник или раскаленный утюг… Ударило по голове будто палкой… Голова холодная, словно ветерком обдувает… Вроде крошки прилипли к глотке… Такое чувство, будто за волосы кто-то тянет… К губе, как папироса прилипла…». Степень сходства так-тильности с галлюцинациями может быть различной: от относительно легкой до весьма значительной, когда сенестопатии становятся неотличимыми от галлюцинаций.

Сенестопатии с внутренней проекцией тактильных ощущений: «В голове першит, как при насморке… Онемение в голове… Щекотание в груди… Чешется в голове… Кишечник будто руками перебирает… Жжение внутри головы…». При этом сенестопатии не только напоминают, но нередко вплотную приближаются к висцеральным галлюцинациям: «В животе будто горячая кровь разливается… В голове что-то ползает… Боль в сердце, как от кинжала, конец его торчит, так и хочется вытянуть… В груди твердый комок… Голова чем-то наполняется… Боль от сердца шариками «поднимается к горлу… Боль в позвоночнике — его будто проткнули трубкой диаметром 5—6 мм…».

Сенестопатии, напоминающие галлюцинации трансформации: «Мозг кажется горячим и маленьким… Сердце словно разрезано на части… Такое ощущение, будто расслаиваются мышцы… Сердце как оторвалось и упало вниз… Мозг, похоже, отделяется от черепа…».

Сенестопатии, напоминающие кинестетические галлюцинации: «Ноги будто подтягивает к туловищу… Голова вроде качается взад и вперед… Такое чувство, точно глаза начинает косить вбок… В руках такое напряжение, будто держу тяжелый груз…». Иногда галлюцинаторные сенестопатии сопровождаются ложными акустическими, вкусовыми, обонятельными и зрительными ощущениями: «Мозг точно отделяется от оболочек— слышно, как они разлипаются… В голове что-то хлюпает… Боль идет по нитям — слышно, как они дребезжат… В голове крутится что-то притворно сладкое… Внутри все горит, пахнет жженым… Ударило в голову — как молния вспыхнула…». Наряду с галлюцинаторными сенестопатиями у больных обычно удается выявить настоящие обманы восприятия: оклики, галлюциноиды, кинестетические, вестибулярные и другие галлюцинации. Излагая жалобы, в которых отражаются галлюцинаторные сенестопатии, больные постоянно используют выражения «как будто, вроде, похоже, словно, как…», что позволяет идентифицировать сенестопатии и не смешивать с галлюцинациями при всем несомненном их сходстве.

Подлинный характер патологических ощущений у больных с интерпретативными сенестопатиями удается выявить лишь при дополнительном расспросе. Как правило, пациенты легко отказываются от своих толкований относительно локализации, причин возникновения и взаимосвязи ощущений, и это важное отличие от истинного бреда. Существует, однако, возможность перехода интерпретативных сенестопатии в бред. Покажем это на следующем примере. Пациент сообщает: «Центральная нервная система подает импульс в желудок, желудок сокращается, толчки отдают в пах, из паха через центральную жилу переходят в ногу, а затем — в большой палец левой ноги, откуда возвращаются в пах. Получается замкнутый круг, который надо разорвать, и тогда я буду здоров. Чтобы разорвать связь большого пальца и центральной жилы, через которую палец влияет на пах, нужно удалить большой палец». Больной ранее неоднократно обращался к хирургу и настаивал на операции «удаления пальца». Есть достаточно оснований говорить здесь о переходе интерпретативных сенестопатии в бред,— об этом свидетельствует факт бредового поведения.

Клинико-психологическая структура сенестопатических ощущений, как видно, такова, что наряду с рецептивным она включает также аффективный, деперсонализационный, навязчивый, интерпретативный, галлюцинаторный компоненты. Сенестопатии могут возникать, кроме того, с переживанием насильственности, сделанности (в структуре синдрома психического автоматизма), звучать в плоскости парафренных образований — «высасывают мозг… заменяют кости… разлагаются внутренности…». Это означает, что в сенестопатиях выражаются нарушения различных психических функций, зачастую далеких от элементарной чувствительности. Так, интерпретативные сенестопатии нередко ассоциируются с такими нарушениями мыслительной деятельности, как формализм, резонерство, неясное мышление, отрывочные ипохондрические и персекуторные бредовые идеи, склонность к магическому мышлению и др. Это важно иметь также в виду и в том плане, что болезненные ощущения, связанные с реальной соматической патологией, в жалобах пациентов с расстройствами мышления, внешне могут выглядеть как сенестопатии.

Сенестезии — разнообразные двигательные нарушения, часто имеющие субъективный характер и не связанные с неврологической патологией: потеря равновесия, «внутреннее» головокружение, шаткость походки, «толчки» в разные стороны, ощущения моторной неловкости, неточности в движениях («нога вдруг подвернулась… беру что-нибудь и промахиваюсь… стал спотыкаться…», короткие эпизоды обездвиженности в руке, ноге («Не слушаются руки… рука повисла как плеть… двигательный идиотизм… волевой импульс не доходит до ноги»), состояния неожиданной слабости в отдельных группах мышц («нет сил раскусить таблетку, поднять руку…»). Сенестезии нередко сопровождаются страхом ходьбы, сенситивными идеями отношения. Многие пациенты говорят, что окружающие принимают их за опьяневших и стесняются бывать на людях.

Синестезии возникают в результате взаимодействия органов чувств, при котором качества ощущений одного вида переносятся на какой-нибудь другой (Лурия, 1970). Хорошо известны факты «окрашенного слуха», который наблюдается у многих людей, особенно у музыкантов (например, у Скрябина)». Немецким психологом Хорнбостелем было обнаружено влияние обонятельной чувствительности на зрительную и изучены его закономерности. Установлено, в частности, что запахи веществ, молекулы которых включали большое количество атомов углерода, соотносились с более темными оттенками света, а запахи веществ молекул с малым содержанием атомов углерода — со светлыми оттенками.

Разнообразные синестезии возникают при психических заболеваниях. Так, параллельно слуховым могут появляться тактильные и вибрационные ощущения: «Слышу костями, тыльной частью кисти, ладонями…». Чувство боли сопровождается вкусовыми ощущениями: «Когда колют живот иголкой, во рту появляется ощущение соленого». Одновременно с, сенсорными стимулами могут возникать сенестопатии, обманы восприятия. Синестезические ощущения иногда сопутствуют галлюцинациям — «голоса» описываются больными как «теплые, мягкие, солоноватые, округлые и т. д.».

1.6. Нарушения восприятия качества цвета

Нарушения восприятия качества цвета (особое на рушение восприятия, иллюзии цвета, колорические иллюзии)— искаженное восприятие окраски предметов Лица кажутся темными, коричневыми, бронзовыми, страницы книги — фиолетовыми, буквы — синими, коричневыми, окружающее воспринимается окрашенным в желтый (ксантопсия), красный или розовый (эритропсия) либо другой какой-нибудь цвет.

Нарушение элементарной чувствительности характеризуют различные патологические состояния. Психическая гиперестезия встречается в дебютах острых психотических состояний, при астенических и депрессивных состояниях, отравлениях психоделическими веществами, в состоянии гашишного опьянения. Особая ясность и отчетливость восприятия свойственна состоянию сверхбодрствования сознания. Явления анестезии, гипестезии наблюдаются при острых психозах, прогрессивном параличе, депрессии, оглушении создания, неврозах. Нозологическая принадлежность сенестопатии неоднозначна. Они могут возникать при инволюционных, инфекционных и органических заболеваниях головного мозга, при неврозах на фоне остаточных явлений органического, поражения диэнцефальной области, отличаясь в этих случаях относительной простотой и яркостью. Сенестопатии описаны при сенесто-ипохондрических реакциях, в рамках первичной реакции у больных раком. По данным ряда исследований, сенестопатии, а также сенестезии чаще встречаются при эндогенных психозах (Кербиков, 1968; Лукомский, 1968; Ануфриев, 1,978; Наджаров, Смулевич, 1983). По мнению А. К. Ануфриева, В. Ф. Десятникова, И. В. Шахматовой-Павловой сенестопатии наблюдаются в клинической структуре маскированной депрессии Особенно обильны и вычурны сенестопатии при ипохондрической, сенестопатической и бредовой шизофрении (Снежневский, 1970; Наджаров, Смулевич, 1983). В начале шизофрении сенестопатии отличаются простотой и ограничиваются изолированными сенестоалгическими ощущениями (Гутенева, 1979; Басов, 1980). По нашим наблюдениям в начале шизофрении могут возникать также вычурные сенестопатии (психосенсориальные, галлюцинаторные, интерпретативные) одновременно либо с последующим присоединением простых и элементарных.

Патогенез сенестопатии связывается с поражением на уровне зрительного бугра и диэнцефальной области ствола мозга (Kehrer, 1953; Эглитис, 1977; Ануфриев, 1979). По мнению G. Huber (1976), сенестопатии обнаруживают сходство со спонтанными ощущениями в случае органического поражения межуточного мозга и являются «эндогенно-органическим» симптомом. Полагают, что сенестопатии, наблюдающиеся в клинической картине фазно текущих заболеваний, обусловлены функциональными нарушениями (Эглитис, 1977). Патофизиологические механизмы сенестопатии усматривают в расторможении интероцептивной системы и ее высвобождении от контролирующего влияния экстерорецепции.

Источник