Органы чувств у птиц, какие органы чувств наиболее развиты?

Взаимоотношение организма с внешней средой происходит при непосредственном участии органов чувств. У птиц, как и у большинства высших животных, органов чувств пять: это органы зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания.

Орган зрения

Орган зрения — глаз, или глазное яблоко, имеет сложное строение. Передняя часть глаза покрыта прозрачной оболочкой — роговицей. За роговицей расположена передняя камера глаза, заполненная водянистой влагой. Через прозрачную роговицу можно видеть цветную радужную, оболочку, которая придает цвет глазу. В центре радужной оболочки находится зрачок, который способен расширяться и сужаться. Луч света проходит через зрачок, на своем пути встречает хрусталик, где лучи собираются и преломляются.

Хрусталик по форме похож на чечевицу, плотный и совершенно прозрачный. Далее луч света воспринимается сетчатой оболочкой, которая лежит на внутренней поверхности глаза. К сетчатой оболочке подходит зрительный нерв в виде толстого белого шнура; по этому нерву и передается зрительное восприятие.

Между хрусталиком и сетчатой оболочкой расположено стекловидное тело, которое представляет студенистую прозрачную массу. Снаружи глаз прикрыт веками — верхним, нижним и третьим; третье веко у птиц представляет очень подвижную прозрачную пленку, способную закрыть всю переднюю часть глаза. В наружном углу находится слезная железа, которая выделяет слезы, омывающие глаз от пыли. Внутренняя сторона век покрыта слизистой оболочкой, которая называется конъюнктивой.

Слух у птиц

Органом слуха является ухо. Ухо птиц состоит из наружного, среднего и внутреннего уха. Ушной раковины у птиц нет, широкий слуховой проход прикрыт снаружи венчиком из маленьких перьев, а иногда еще и маленькой кожной складкой.

Звук в виде звуковых волн поступает в наружное ухо и ударяется в барабанную перепонку среднего уха. Барабанная перепонка передает звук через особую косточку, лежащую в среднем ухе, внутреннему уху, которое имеет сложное строение. Далее через слуховые нервы раздражение передается в мозг.

С ухом соединен орган равновесия, который позволяет определять положение тела в пространстве. Он состоит из полукружных каналов. Внутри каналы наполнены лимфой. При передвижении тела лимфа в каналах перемещается и раздражает клеточки, которые по нервам передают раздражение в мозг. Слух у птиц развит хорошо.

Орган осязания

Органы осязания расположены у птиц по всей коже в виде особых осязательных клеток. Такие клетки имеются на конце клюва, на языке и на твердом нёбе.

Орган вкуса

Органы вкуса у птиц (группы клеток) в виде особых вкусовых почек находятся на языке и на задней части нёба. Эти вкусовые почки воспринимают вкусовые раздражения и передают их в мозг.

Обоняние

Орган обоняния находится в носовой полости, где расположены чувствительные клетки. У птиц обоняние, вкус и осязание развиты слабо.

Источник

Органы чувства у птиц

43. Нервная система и органы чувств птиц

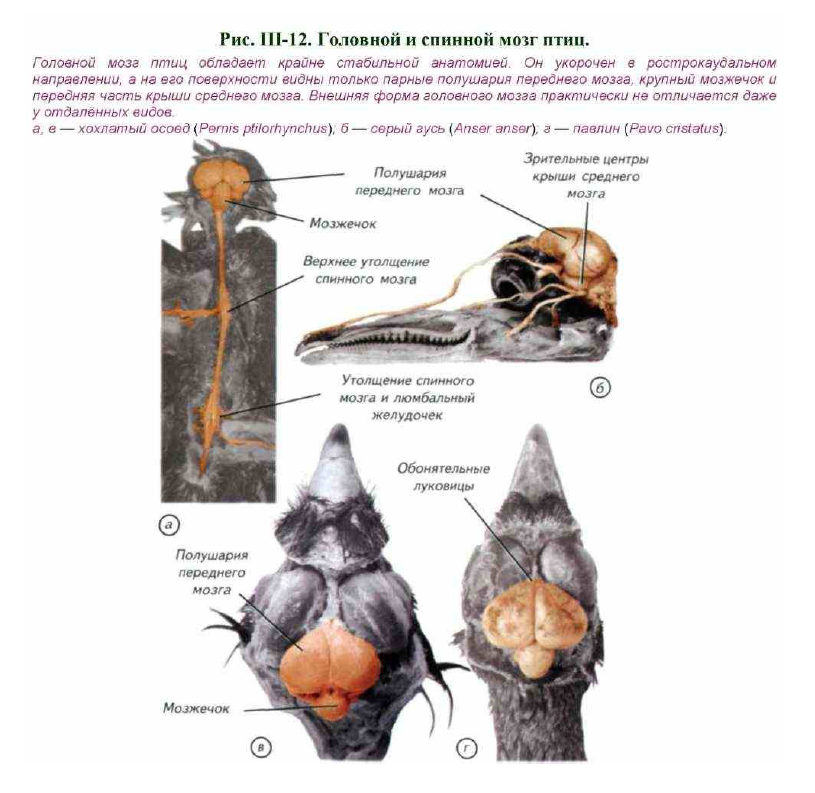

Нервная система птиц состоит из центрального и периферического отделов. Головной мозг птиц крупнее, чем у любых современных представителей рептилий. Он заполняет полость черепа и имеет округлую форму при небольшой длине (см. рис. III-12).

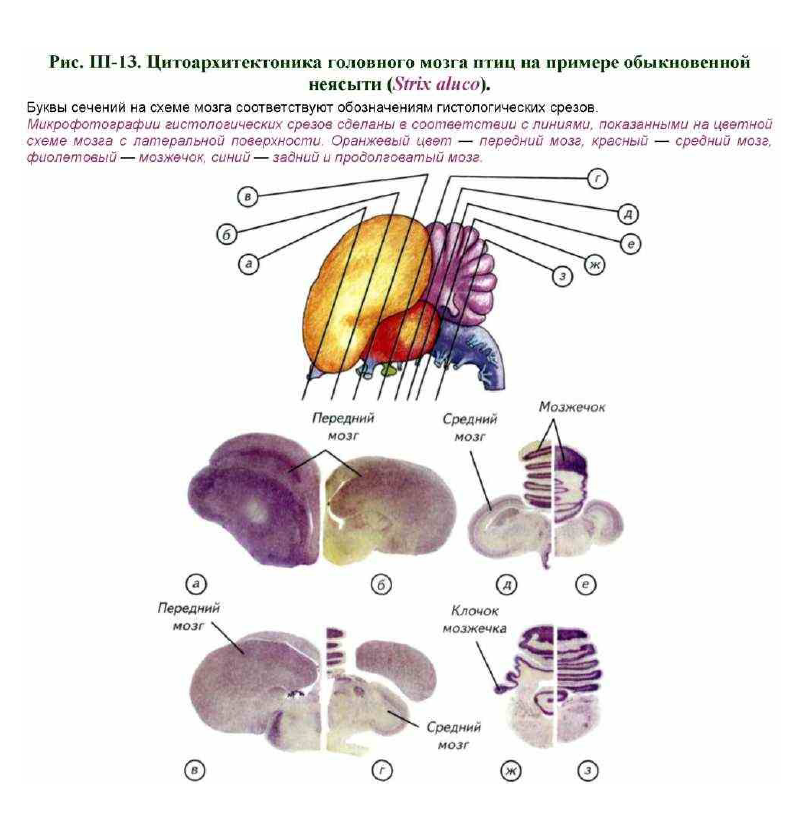

Самый крупный отдел — передний мозг. Он состоит из двух полушарий с гладкой поверхностью или слабо обозначенными продольными углублениями. Эти углубления не являются истинными бороздами, а отражают границы слоёв внутренних ядер (рис. III-13, а, в). Только у попугаев можно заметить небольшое морфологическое обособление височной доли полушарий. Основной объём полушарий занимают подкорковые ядра, кора имеет рудиментарное строение и занимает небольшую часть верхней стенки мозга. Полушария переднего мозга простираются назад до контакта с мозжечком. Следствием разрастания переднего мозга назад, а мозжечка — вперёд является то, что промежуточного мозга снаружи совсем не видно, хотя его можно определить по выросту эпифиза. Эпифиз у птиц развит незначительно, а гипофиз достаточно крупный.

Средний мозг сильно развит, но из-забокового расположения имеет нехарактерную внешнюю морфологию.

Передние выпячивания крыши среднего мозга сдвинуты латерально. Их часто называют зрительными долями (Lobi optici). Мозжечок состоит из массивной средней части (червя), пересекаемой обычно 9 извилинами, и двух небольших боковых долей, которые гомологичны клочку мозжечка млекопитающих. Задний и продолговатый мозг имеет два резких изгиба, обусловленных ориентацией и подвижностью головы птиц.

Гистологическое строение головного мозга птиц существенно отличается от такового у других групп позвоночных. Уже у амфибий можно выявить старый и древний стриатум, септум и в зачаточном виде базальные ядра переднего мозга. У рептилий появляется новый стриатум, который становится доминирующей структурой переднего мозга (см. рис. III-12; III-13, а).

Важно подчеркнуть, что новый стриатум возникает у птиц вопреки развитию зачаточного неокортекса рептилий. Иначе говоря, у рептилий получили значительное развитие структуры стриатума и септума переднего мозга. Они расположены в базальных частях переднего мозга птиц и развиты намного лучше, чем у рептилий (см. рис. III-13, а). Однако рептилии приобрели и зачаточные корковые структуры переднего мозга, которые сформировались в результате развития дополнительной (половой) обонятельной системы. Эти структуры стали выполнять у рептилий функции нового интегративного мозгового центра на базе переднего мозга.

Казалось бы, дальнейшее развитие корковой системы переднего мозга гарантировало бы птицам необходимые поведенческие преимущества. Тем не менее этого не произошло. У птиц корковые структуры, впервые появившиеся в переднем мозге рептилий, носят откровенно рудиментарный характер.

Эволюция корковых структур переднего мозга рептилий полностью остановилась у птиц. Зачатки палео-, архи- и неокортекса практически не играют роли в контроле поведения, поскольку обоняние у птиц развито намного меньше, чем у рептилий. У большинства современных птиц нет развитого обоняния, а вомероназальная система полового обоняния у них вообще отсутствует. По-видимому, в период отделения предков птиц из общего рептилийного ствола обоняние перестало играть для них какую- либо роль. Крупный передний мозг остался функционально невостребован и стал морфологическим субстратом для возникновения ассоциативных центров. Зачаточные корковые структуры не могли играть существенной роли на фоне «освободившихся» от своих функций огромных ядер стриатума и септума.

Невостребованная нейронная система этих структур надолго обеспечила мозг птиц резервами памяти и возможностями развития сложного адаптивного поведения.

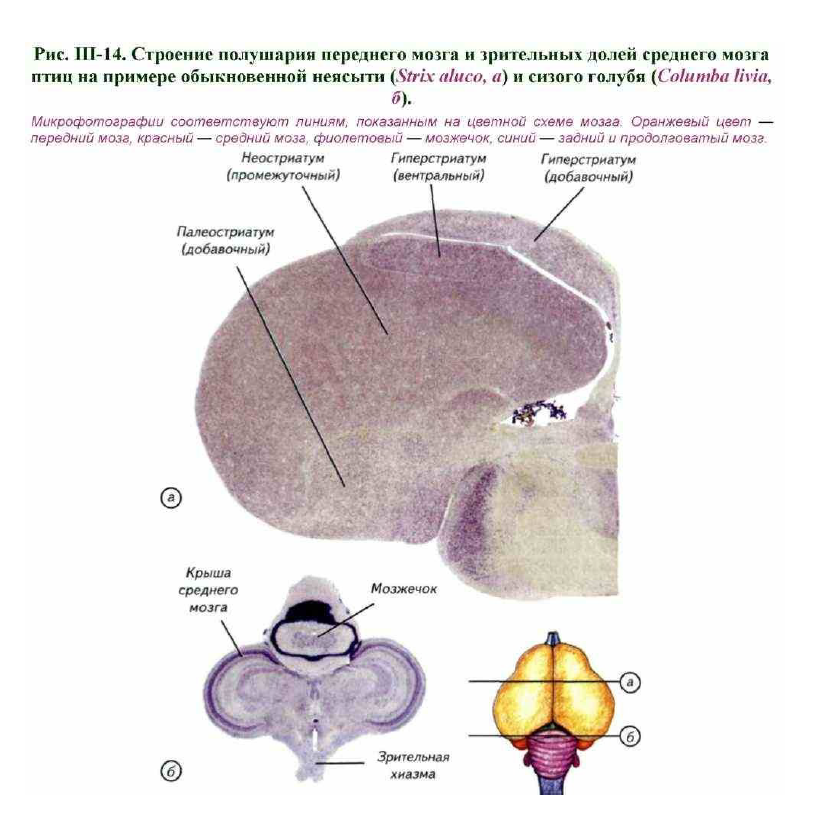

Следы кортикальных структур переднего мозга птиц расположены только в дорсальной зоне полушария, а большую часть мозга занимают стриатум, септум и неостриатум. Функции ассоциативного центра в переднем мозге птиц выполняют чрезвычайно развитые структуры стриатума (рис. III-14, а). Однако историческое название «гиперстриатум» не отражает реального происхождения этого центра птиц. Ранее считалось, что гиперстриатум возник из стриатума и является его гомологом.

Специальные исследования кинетики пролиферации и миграции нейробластов у птиц позволили установить, что гиперстриатум состоит из нейронов различного происхождения.

Они по большей части мигрируют из латеральной (paleopallium) и новой коры (neopallium). Особенностью развития стриатума стало формирование структур ядерного типа, а не стратифицированных корковых образований. У птиц и рептилий разрастание стриатума приводит к экспансии дорсального внутрижелудочкового бугорка, который практически полностью занимает полость латеральных желудочков (см. рис. III-14, а). Гиперстриатум птиц (рептилии имеют его признаки) выполняет функции новой коры. Он представляет собой высший ассоциативный центр, который определяет принятие решений и является основной зоной хранения индивидуального опыта. Через стриатум осуществляются контроль за двигательными функциями и связь с лимбической системой (Northcutt, 1981).

Спинной мозг птиц развит очень хорошо. Он образует большие утолщения в плечевой и поясничной области, откуда отходят нервы передних и задних конечностей (см. рис. III-12, а). В поясничном утолщении верхняя стенка спинного мозга расходится, и центральный канал расширяется в ромбовидный синус, покрытый сверху только озговыми оболочками. Спинномозговые нервы соединяются у птиц корешками ещё в канале позвоночного столба и выходят между дугами или через отверстия слившихся позвонков. В плечевом сплетении обычно участвуют 4 нерва, реже 3, а у страусов — только 1 нерв. Для управления задними конечностями у птиц существует два сплетения: поясничное и седалищное, или крестцовое.

Поясничное сплетение обычно состоит из 3, но у страусов может включать и 5 нервов. Седалищное сплетение у всех птиц состоит из 4 крестцовых нервов.

Черепно-мозговые нервы у птиц представлены 12 парами, которые начинаются по отдельности.

Обонятельный нерв (I) идет от нижней поверхности обонятельной доли, которая спереди и снизу примыкает к полушариям переднего мозга.

Зрительные нервы (II) после хиазмы плавно переходят в средний мозг, а блуждающий нерв, как и у рептилий, идёт из черепа далеко назад, иннервируя сердце, лёгкие, пищевод и желудок. В отличие от рептилий, добавочный нерв (XI) представлен тонкой веточкой блуждающего нерва, а подъязычный (XII) нерв имеет корешки, отходящие как от продолговатого, так и от спинного мозга (Савельев, 2001).

Симпатическая нервная система птиц построена по общему для всех позвоночных принципу. Однако у птиц в шейной части расположен большой симпатический нерв, часто называемый пограничным стволом.

Он лежит в канале, образованном двукорневыми началами поперечных отростков позвонков. Участок этого нерва прилежит к сонным артериям, а далее кзади симпатический нерв находится в канале, образуемом головками и бугорками рёбер, и только в поясничной области он лежит свободно.

По строению органов чувств птицы имеют несколько отличий от остальных животных. Осязание многих птиц (кулики, утки) сосредоточено в челюстном аппарате, где расположены специализированные механорецепторы (тельца Гранди и Хербста). Осязательные тельца расположены в коже у основания крупных перьев и сконцентрированы в восковице, покрывающей основание клюва. Совы обладают особыми осязательными перьями, расположенными вокруг клюва. У дятлов, дроздов, попугаев и глухарей осязательные функции выполняет язык, весьма богатый нервными окончаниями; в нём присутствуют преимущественно различные типы механорецепторов, а не вкусовые сосочки. Птицы пользуются языком как органом осязания. Вкусовые рецепторы у большинства птиц развиты плохо, поскольку птицы обычно заглатывают пищу, не измельчая её в клюве.

Зрение птиц чрезвычайно острое. Глаз способен к аккомодации и обладает рядом морфологических особенностей, позволяющих эффективно ориентироваться, успешно охотиться и издалека определять качество пищи. В сетчатке глаза птиц плотность фоторецепторов намного больше, чем у других позвоночных. В центральной части глаза расположен наклонный гребень, где сосредоточены светочувствительные клетки.

Поскольку оптическая проекция растягивается на наклонной плоскости гребня, птицы видят эту часть изображения увеличенной в 0,25-1,2 раза.

Дополнительным приспособлением, улучшающим цветовосприятие, являются масляные капли в колбочках сетчатки. Они функционируют, как цветовые фильтры, что позволяет различать больше оттенков в световом диапазоне электромагнитных волн. Зрительная система птиц позволяет воспринимать объекты, излучающие в ультрафиолетовом диапазоне, и поляризованный свет. Некоторые перелётные птицы могут непосредственно воспринимать направление электромагнитных полей, что позволяет им ориентироваться в любой точке на поверхности Земли.

У птиц отлично развит слух. Орган слуха состоит из внутреннего, среднего и зачатков наружного уха. Птицы воспринимают звуковые сигналы очень широкого диапазона. В этом отношении они могут намного превосходить многих млекопитающих как по диапазону, так и по чувствительности к слабым звукам. У птиц хорошо развит вестибулярный аппарат. Он состоит из полукружных каналов, отвечающих за рецепцию, связанную с угловым ускорением, и гравитационного рецептора (рецептора линейного ускорения). Все эти компоненты есть и у рептилий.

Однако у птиц появился совершенный мозговой центр анализа вестибулярных и кинестетических сигналов — мозжечок.

Источник

Есть ли у птиц обоняние?

Птицы поражают своими особенностями строения и морфологией, связанной с приспособленностью к определенному образу жизни. Уникальное строение пера, костей, скелета, внутренних органов, — все в процессе эволюции позволило им стать одной из доминирующих групп живых организмов. То же касается и органов чувств. Широко известна феноменальная острота зрения дневных хищников и невероятные способности слуховых органов совообразных. Птицы каким-то чудесным, но не до конца понятным образом ориентируются в пространстве во время длительных миграций. Но мало кто ассоциирует пернатых с хорошим развитием такого чувства как обоняние.

Действительно, казалось бы, при образе жизни активных летунов, зрение куда важнее, ведь запахи быстро рассеиваются в воздухе, не давая надежную картину окружающего ландшафта. Мы не привыкли думать, что птицы «узнают» друг друга по запаху или ищут пищу, «принюхиваясь». К тому же, изучение обонятельных луковиц у птиц долгое время не приводило ученых к обратному выводу — этот отдел мозга есть у всех позвоночных, но у большинства птиц он значительно уступает по размерам обонятельным луковицам млекопитающих. Однако на самом деле, мнение о плохо развитом обонянии у птиц последние лет 50 находилось бок о бок с большим интересом ученых к этому вопросу. Еще в 60-80-х годах прошлого века такие ученые как Б. Венцель, С. Кобб и Б. Бэнг показали, что по крайней мере некоторые птицы обладают развитым обонянием. Так, грифы, кулики, киви обладают усложненной носовой полостью и более развитым обонятельным нервом. Поведение перечисленных видов и особенности их биологии подтверждают необходимость в хорошем обонянии.

Носовая полость птиц была изучена давно, и всегда отмечалось, что обонятельный эпителий у них занимает незначительную ее часть. Однако средняя камера полости имеет сложную закрученную форму, покрытую реснитчатым эпителием. Дендритный отросток рецепторной клетки выводит на поверхность эпителия образование с множеством микроворсинок. Таким образом «рабочая» поверхность увеличивается во много раз. Получается, что обонятельный «аппарат» птиц устроен вроде бы по более упрощенной схеме по сравнению с млекопитающими, но функционально он очень эффективен. Такие примеры — не редкость для птиц, их морфология — во многом результат приспособленности к полету.

Среди птиц размер обонятельной луковицы может варьировать в широких пределах. Так, у буревестников и альбатросов ее относительный размер примерно в три раза больше, чем у певчих. У снежного буревестника длина луковицы превышает 35% от длины мозгового полушария, в то время как у ворон этот показатель составляет около 5%. Естественно, такие данные не могли не заинтересовать ученых, и начиная с 60-х годов, многие эксперименты показали ту или иную степень развития обоняния у разных видов птиц. Например, стервятники и грифы способны чувствовать падаль на очень значительном расстоянии, используя «ароматные» потоки ветра. Упоминавшаяся уже нелетающая птица киви из Новой Зеландии, ведущая ночной образ жизни, ищет беспозвоночных по запаху. Похожим образом добывают себе пищу кулики. Буревестники, гнездящиеся плотными колониями, ориентируются с помощью обоняния, когда ищут путь к собственному гнезду. Чайки моёвки выбирают партнера по запаху — «родственники» пахнут сходным образом, и такой способ позволяет избежать близкородственного скрещивания. Лазоревки чувствуют запах ласки или другого хищника, и никогда не залезут в дупло, если там притаился хищник. Эти и другие наблюдения значительно расширили наши представления о роли запахов в жизни птиц.

Если говорить о конкретных исследованиях, то в последние годы активно изучается роль обоняния в ориентировании и навигации птиц. Например, ученые из Пизанского университета изучали поведение атлантического пестрого буревестника. Эти птицы бороздят просторы над океаном в значительном отдалении от своего гнезда, но с поразительной точностью находят путь обратно. Ученые поймали на гнездах на Азорских островах пару десятков птиц и посадили на грузовое судно, идущее в Лиссабон. Буревестников разделили на три группы: к первым присоединили магниты, чтобы нарушить их геомагнитную чувствительность, другим закапали в ноздри сульфат цинка, что временно лишило птиц обоняния, и третья группа была контрольной. Птиц выпустили на расстоянии нескольких сотен километров от гнездовий. Первая и третья группы вернулись на родные гнезда, лишенные же обоняния буревестники оказались дезориентированы. Ранее подобные исследования проводились с голубями, которые известны своими навигационными способностями. Птицы с перерезанными обонятельными нервами оказались неспособны найти родную голубятню. Несмотря на то, что гипотеза о значительной роли запахов в навигации птиц оспаривается многими учеными (запахи летучи и вряд ли могут создать устойчивую «карту»), исследования продолжаются, и роль обоняния может оказаться не последней. Например, запахи могут играть роль на небольших участках местности или использоваться птицами как ассоциативные ориентиры.

Отдельно хочется разобрать один вопрос, который часто задают в соцсетях под фотографиями орнитологов с птенцами. «Не бросают ли птицы гнезда из-за человеческого запаха?». Во-первых, трогать птенцов (и кладки) без особой нужны не нужно никому — это беспокойство и стресс для птиц-родителей. Некоторые птицы действительно бросают гнездо (особенно на этапе насиживания яиц), потому что выводить птенцов в обнаруженном гнезде небезопасно — «хищник» может вернуться. Однако многие птицы терпимо относятся к осмотру гнезда и птенцов — побеспокоившись, они возвращаются к ним (не все и не всегда! существует риск переохлаждения яиц, если птица долго отсутствует на кладке в холодную погоду). Во-вторых, не факт, что «запах человека», которым озабочены сердобольные граждане, останется в необходимой концентрации для того, чтобы птица почувствовала его (помним, что обоняние у пернатых разное), и в-третьих, непонятно, почему этот «запах» должен быть сигналом для птицы к «бросанию» гнезда. Визуальная сигнализация в этом случае, безусловно, на первом месте. Но все это, конечно, не значит, что можно бесцеремонно и подолгу разглядывать и трогать руками гнезда птиц, их яйца и птенцов. Беспокойство птиц при их изучении и наблюдении должно быть, по-возможности, минимальным.

Источник