Органы чувств животных анатомия

Свет явился раздражителем, который привел к возникновению в животном мире специального органа зрения, organum visus, главной частью которого у всех животных являются специфические чувствительные клетки, происходящие из эктодермы и могущие воспринимать раздражения от световых лучей. Они по большей части окружены пигментом, значение которого состоит в том, чтобы пропускать свет по определенному направлению и поглощать лишние световые лучи.

Такие клетки у низших животных разбросаны по телу (примитивные «глазки»), а в дальнейшем образуется ямка, выстланная чувствительными клетками (сетчатка), к которым подходит нерв. У беспозвоночных впереди ямки возникают светопреломляющие среды (хрусталик) для концентрации световых лучей, падающих на сетчатку. У позвоночных, у которых глаза достигают наибольшего развития, появляются, кроме того, мышцы, двигающие глаз, и защитные приспособления (веки, слезный аппарат).

Характерной особенностью позвоночных является то обстоятельство, что светочувствительная оболочка глаза (сетчатка), содержащая специфические клетки, развивается не прямо из эктодермы, а путем выпячивания из переднего мозгового пузыря.

На первом этапе развития зрительного анализатора (у рыб) в периферическом его конце (сетчатка) светочувствительные клетки имеют вид палочек, а в головном мозге находятся только зрительные центры, лежащие в среднем мозге. Такой орган зрения способен лишь к светоощущению и различению предметов. У наземных животных сетчатка дополняется новыми светочувствительными клетками — колбочками и появляются новые зрительные центры в промежуточном мозге, а у млекопитающих — и в коре. Благодаря этому глаз получает способность к цветному зрению. Все это связано с первой сигнальной системой. Наконец, у человека особенного развития достигают высшие центры зрения в коре мозга, благодаря которым у него возникают отвлеченное мышление, связанное со зрительными образами, и письменная речь, которые являются составной частью второй сигнальной системы, свойственной только человеку.

Видео анатомии глаза — зрительного анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 3.9.2020

Источник

Органы чувств животных анатомия

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Центральная нервная система управляет жизненными функциями организма на основе информации о внешнем мире и внутреннем состоянии самого организма. Эту информацию нервные центры постоянно получают от приспособленных к восприятию раздражений приборов — рецепторов. От рецепторов информация в виде нервных импульсов по нервам передается в мозговые центры. В центрах происходит анализ и синтез поступающей информации, на основании чего возникает ответная реакция организма на раздражение. Рецептор, проводник и мозговой центр, приспособленные для восприятия и анализа определенного специфического раздражения (свет, звук и др.), вместе составляют анализатор. По И. П. Павлову, анализатор — это сложный нервный механизм, начинающийся наружным воспринимающим аппаратом и кончающийся в мозге. Таким образом, каждый анализатор состоит из трех основных частей: рецептора, проводника и мозгового центра.

Рецептор — периферический, воспринимающий отдел анализатора (рис. 199). В рецепторах происходит преобразование энергии раздражений в нервный импульс соответствующего качества. В зависимости от места расположения рецептора различают экстеро- и интерорецепторы.

Экстерорецепторы воспринимают раздражения, поступающие из внешней среды: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные. Вместе с вспомогательными структурами рецепторы представляют более или менее сложные специализированные образования, называемые органами чувств — organa sensuum (глаз, ухо, вкусовая луковица и др.). Для рецепторных клеток органов чувств характерно наличие особых антенн — жгутиков или микроворсинок. Пусковым механизмом для общего возбуждения рецепторной клетки является специфическое взаимодействие энергетической единицы стимула (например, фотон света) с особой белковой молекулой на биологической мембране антенны.

Интерорецепторы расположены во внутренностях и органах произвольного движения (кости, мышцы, связки, суставы). Рецепторы внутренностей — висцерорецепторы — сигнализируют о состоянии внутренних органов; проприорецепторы обеспечивают мы-шечно-суставное чувство; вестибулорецепторы сигнализируют о положении тела и его частей в пространстве.

Рис. 199. Схема анализатора

Многообразие специфических раздражений привело к возникновению в процессе исторического развития различий в устройстве рецепторов. В соответствии с этим воспринимающими элементами рецепторов могут быть клетки двух разновидностей: первично чувствующие нервные клетки и вторично чувствующие сенсоэпителиальные клетки. Первые преобразуют сигналы из внешней среды с помощью специализированного периферического отростка — дендрита (рис. 200, а). По центральному отростку — аксону возбуждение передается на последующие нервные клетки анализатора. Первично чувствующие нервные клетки имеются, в частности, в органах зрения (палочки и колбочки) и обоняния.

Вторично чувствующие сенсоэпителиальные клетки через особые антенны аппарата передают возникшее в них возбуждение на дендриты нервных клеток, расположенных в специальных ганглиях, и далее. Такие рецепторные элементы имеются в органах слуха, равновесия и вкуса.

Концевые ветвления дендритов чувствительных нервных клеток могут быть либо голыми, либо одетыми специальными оболочками. В зависимости от этого различают свободные и несвободные, или осумкованные, нервные окончания. Свободные нервные окончания встречаются в эпителиальных и других тканях. Картина их ветвления разнообразна. Осумкованные рецепторы приспособлены для восприятия давления, температуры и т. д. Они расположены как в коже, так и в подлежащих органах. К типу несвободных можно отнести и рецепторы зрения, слуха и равновесия. Большая сложность вспомогательных структур этих рецепторов делает необходимым детальное изучение их строения.

Разнообразие в строении рецепторов, как уже отмечалось, возникло исторически. Под влиянием постоянно действующих специфических раздражителей (свет, звук и др.) из примитивных неспецифических чувствительных клеток низших животных возникли рецепторы своеобразного строения с избирательной функцией. В эмбриогенезе млекопитающих, как и других наземных позвоночных, источником развития всех рецепторных клеток является нейроэктодерма. В образовании вспомогательных структур сложных рецепторов принимает участие мезодерма.

Рис. 200. Виды рецепторных клеток и окончаний

Второй частью каждого анализатора является проводник (кондуктор). Между рецептором и мозгом роль проводников выполняют спинномозговые, черепные и др. нервы, а в мозге — центральные проводящие пути.

Мозговой центр каждого анализатора состоит из подкорковых и корковых ядер (см. рис. 200).

Болезни органов чувств, особенно глаз и уха, у домашних животных нередки. Их профилактика и лечение — немаловажная задача ветеринарного врача. В ветеринарной практике используются глазные пробы в диагностике некоторых инфекционных болезней, что также требует знания устройства этих органов. Следует учесть и то, что воспринимаемые органами чувств неблагоприятные внешние раздражения (шум и др.), воздействуя через нервную систему, снижают продуктивность животных. Эти обстоятельства диктуют необходимость глубокого изучения устройства наиболее сложных анализаторов — зрительного и равновесно-слухового.

Источник

Органы чувств животных анатомия

10. Органы чувств животных

Рецепторные аппараты (органы чувств) воспринимают раздражение, как из внешней, так и из внутренней среды, трансформируют световой, тепловой, звуковой виды энергии в нервный процесс.

Зрительный анализатор состоит из глаза, зрительных нервов, нервных центров в подкорке и коре головного мозга.

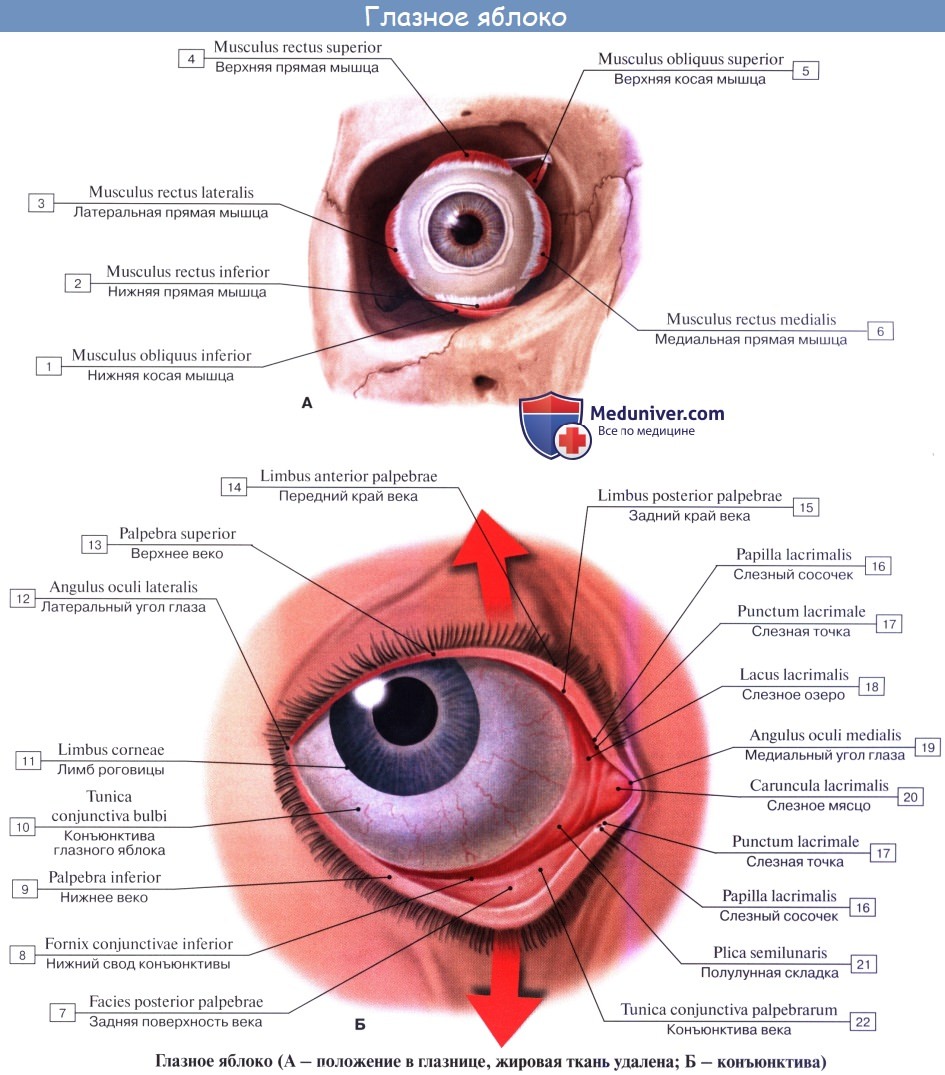

Глаз ( Oculus ) – орган зрения, периферическая часть зрительного анализатора. Он состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата, расположенных в глазнице черепа (рис.73).

Глазное яблоко – это парные образования, которые обеспечивают зрительную ориентацию животных благодаря способности улавливать излучаемый или отражённый свет от объектов внешнего мира и воспринимать их. Цветовое зрение свойственно лошадям, крупному рогатому скоту. Глазное яблоко имеет шаровидную форму и состоит из трёх оболочек: наружной – фиброзной или белочной, средней – сосудистой и внутренней сетчатой. Полость глазного яблока заполнена стекловидным телом. Это совершенно прозрачная студенистая масса заключена в строму из тончайших волоконец. Наружная оболочка глазного яблока белого цвета. Спереди глаза образует прозрачную, очень тонкую пластинку (роговица), занимающую пятую часть площади глаза. Глазное яблоко спереди покрыто соединительнотканной оболочкой бледно-розового цвета (коньюктива), переходящей на внутреннюю поверхность век, фиксирует передний край глазного яблока в глазнице.

Под коньюктивой лежат слёзные железы, выделяющие прозрачную жидкость для увлажнения коньюктивы и роговицы.

Сосудистая оболочка глаза позади роговицы образует радужку, имеющую своеобразное окрашивание, обуславливающее цвет глаза. В центре радужки имеется отверстие (зрачок), в котором расположено прозрачное твёрдое тело – хрусталик.

Сетчатая оболочка глаза нежная, тонкая, прозрачная, розоватого цвета. После смерти животного быстро мутнеет. Зрительная часть сетчатки имеет пигментный слой.

В глазное яблоко с задненижней поверхности входит крупный зрительный нерв (зрительный сосок), из центра которого или рядом с ним выходят сосуды сетчатки глаза.

К защитным органам относятся: орбита, периорбита, ресницы, веки, слёзный аппарат.

Ухо ( Auris ) – орган слуха и равновесия позвоночных животных. Оно воспринимает звуковые колебания, трансформируя их в нервное возбуждение, Определяет изменение положения тела. Ухо состоит из наружного, среднего и внутреннего уха (рис.74).

Наружное ухо собирает и концентрирует звуковые волны. К нему относятся ушная раковина с мышцами и наружный слуховой проход. Ушная раковина твёрдая и состоит из эластического хряща, покрытого кожной складкой. Наружный слуховой проход с костной основой, снаружи в виде кольцевидного хряща, выстлан кожей и в начальной части покрыты волосами.

Среднее ухо расположено в барабанной полости каменистой кости содержит четыре слуховые косточки: молоточек, наковальню, чечевицеобразную косточку и стремечко. Из полости среднего уха выходят слуховые трубы, идущие в глотку. Полость выстлана слизистой оболочкой. На медиальной стенке барабанной полости имеется два отверстия, ведущие во внутреннее ухо: окно преддверия, закрытое стремечком, и окно улитки, закрытое тонкой внутренней барабанной перепонкой. В дорсальной стенке проходит канал лицевого нерва.

Внутреннее ухо расположено в скалистой части каменистой кости, представлено костным лабиринтом, в котором расположен перепончатый лабиринт включает костную улитку, три костных полукружных канала и костное преддверие. Перепончатый лабиринт включает в себе три перепончатых полукружных канала ,овальный и круглые мешочки и перепончатую улитку. Перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой и замкнут.

Колебания наружной барабанной перепонки через систему косточек среднего уха передаются на овальное окошечко и вызывают движение пирамиды внутри костного лабиринта, вызывая колебания перепончатого лабиринта и эндолимфы внутри его. Колебания эндолимфы улавливают основная мембрана, покровная пластинка и слуховые клетки, в которых разветвляются дендриты слухового нерва.

Органы вкуса и обоняния.

Рецепторный аппарат вкусового анализатора, воспринимающий вкусовые раздражения, находятся во вкусовых луковицах листовидных, валиковидных, грибовидных сосочков, расположенных на боковых поверхностях языка. Во вкусовых клетках луковиц, поддерживаемых опорными клетками, при попадании пищи возникает нервный процесс возбуждения. Изолированные раздражители действуют на отдельные сосочки: валиковидные, воспринимающие горький вкус, грибовидные — сладкий.

При помощи обоняния животные находят пищу, спасаются от врага, метят территорию, узнают полового партнера. Рецепторный аппарат обонятельного анализатора находится в обонятельной области слизистой оболочки лабиринта решетчатой кости. Обонятельные рецепторы – клетки, непосредственно воспринимающие запах. Запахи, поступающие с вдыхаемым воздухом через нос или хоаны во время еды, вызывают раздражение обонятельных клеток и возникновение нервного импульса. По обонятельному нерву он поступает в обонятельные луковицы, а оттуда полуобработанная информация поступает в мозговые центры, где формируется ощущение действующего запаха.

Рецепторы кожи могут воспринимать раздражители контактные и дистантые, тепло, холод, слабые и сильные от соприкосновения, давления и связанные с ощущением боли.

Чувство боли является одним из защитных приспособлений живого организма. Оно предупреждает организм о грозящей ему опасности. Чувство боли возникает в нервных клетках коры головного мозга, в частности в теменных долях, куда доходят болевые сигналы по нервным проводникам от рецепторного аппарата, воспринимающего болевые раздражения. В коре не только формируется чувство боли, но и вырабатываются акты поведения, облегчающие боль. Кожные рецепторы, воспринимающие температуру внешней среды играют важную роль для рефлекторного регулирования температуры тела организма.

Источник

Органы чувств животных анатомия

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

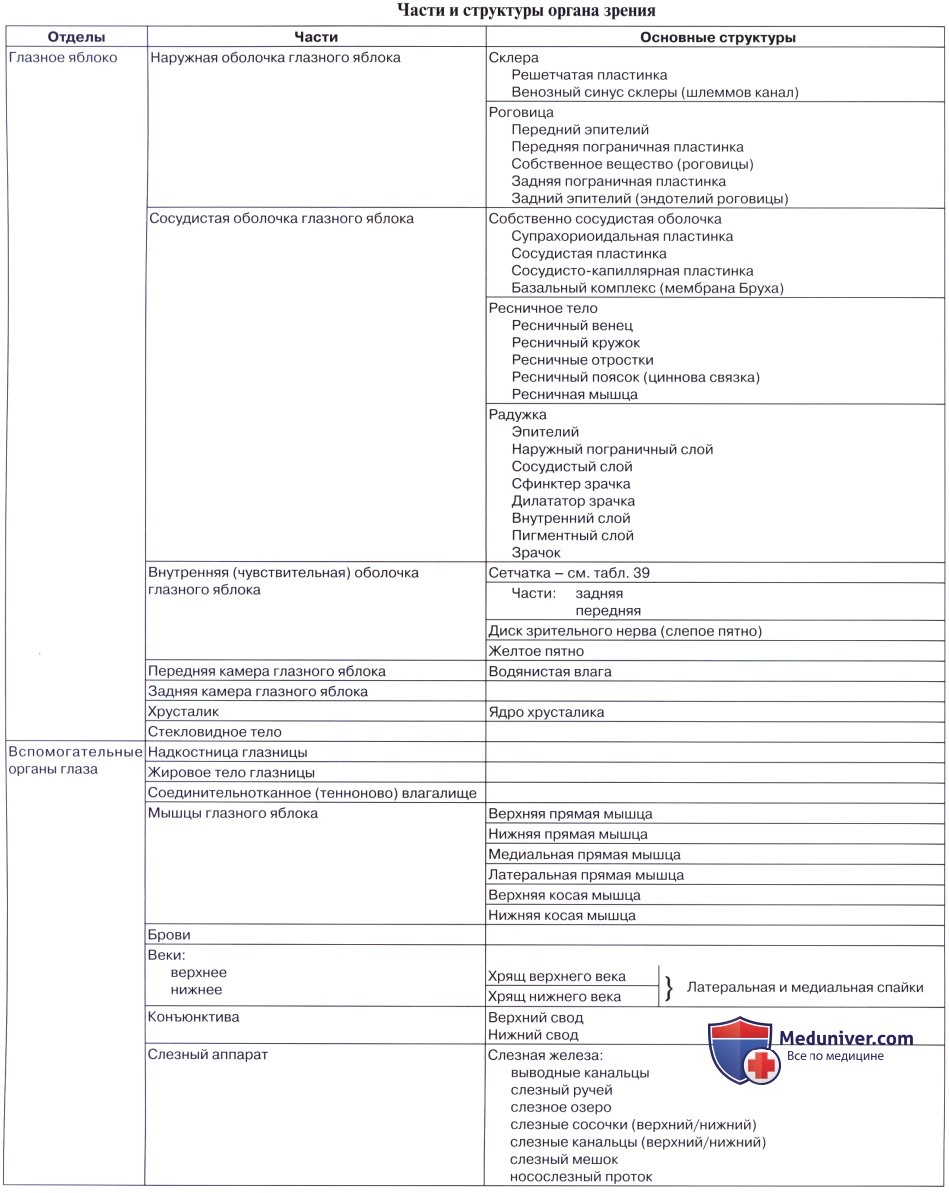

Орган зрения состоит из глазного яблока и защитных вспомогательных приспособлений его.

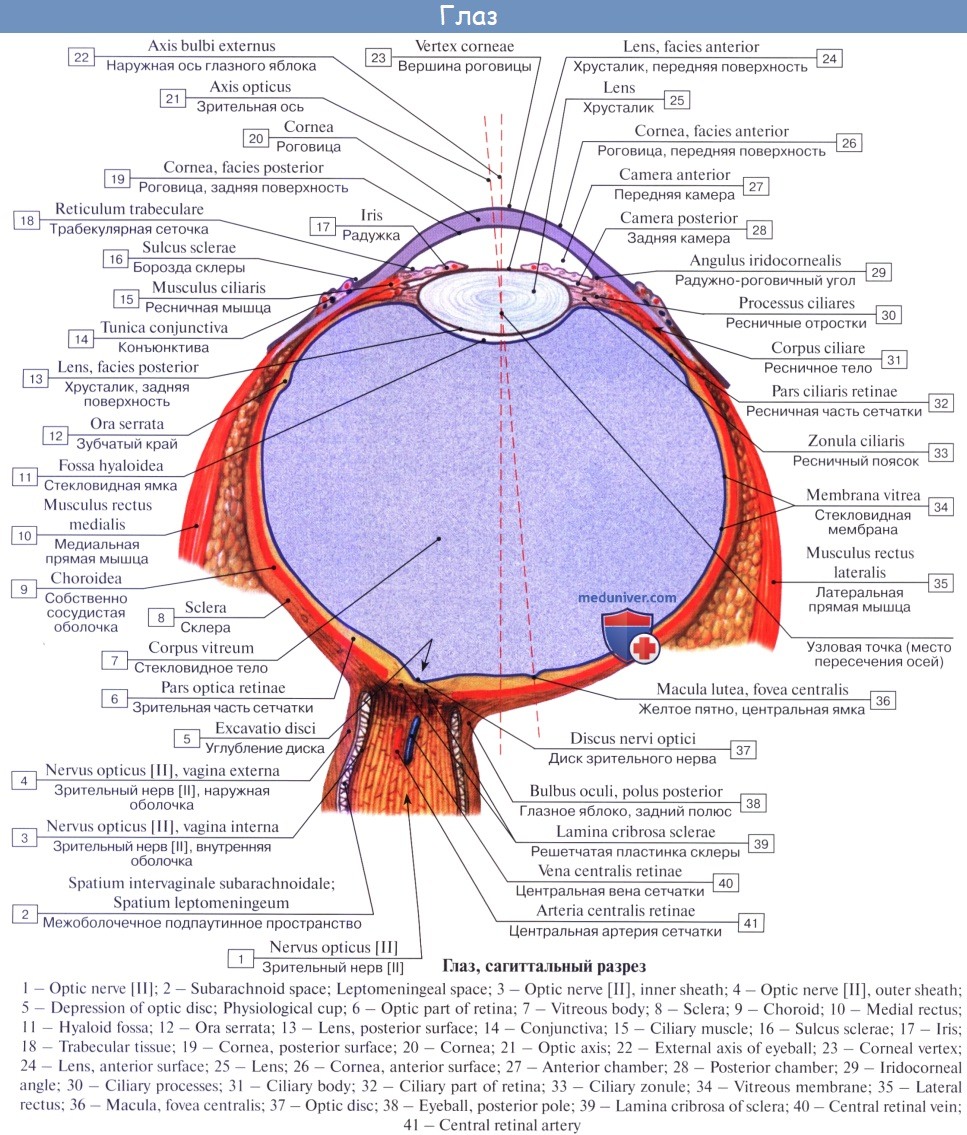

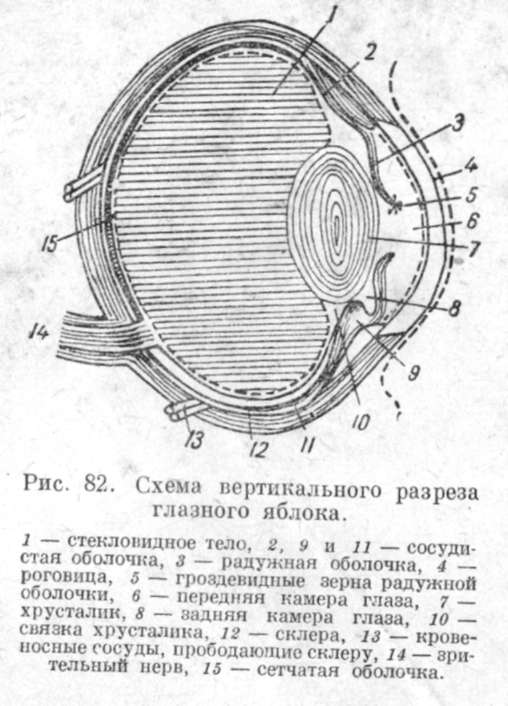

Глазное яблоко. Представляет собой шаровидный орган, расположенный в орбите. Внутри него находятся светопреломляющие среды — хрусталик и стекловидное тело (рис. 82).

Наружная оболочка. Эта оболочка построена из плотной соединительной ткани.

Задняя часть ее непрозрачная и называется склерой, а передняя часть прозрачная и называется роговицей. Роговица не содержит кровеносных сосудов, но очень богата чувствительными нервами.

Средняя (сосудистая) оболочка. Она делится на три части: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужную оболочку.

Собственно сосудистая оболочка имеет темно-бурый цвет и много кровеносных сосудов. Сзади она содержит участок с металлическим блеском — отражательную оболочку.

Ресничное тело состоит из гладкой мускулатуры, которая гребешками прикрепляется по экватору хрусталика. Своими сокращениями она делает хрусталик более плоским. Наоборот, при расслаблении этих мускулов хрусталик становится более выпуклым.

С внутренней поверхности ресничное тело покрыто черным пигментом.

Радужная оболочка расположена впереди хрусталика как занавеска. В середине ее находится отверстие, которое называется зрачком. Зрачок расширяется от действия радиальных мышц и суживается от действия круговых мышц радужной оболочки. Спереди радужная оболочка нокрыта пигментными клетками, от которых и зависит цвет глаз животных.

Между роговицей и радужной оболочкой находится передняя камера глаза, а между радужной оболочкой и хрусталиком — задняя камера глаза. В них содержится прозрачная жидкость — водянистая влага. Через зрачок эти камеры сообщаются друг с другом.

Внутренняя (сетчатая) оболочка. Сетчатая оболочка выстилает глазное яблоко с внутренней стороны. Она светло-серого цвета и состоит из палочковидных и колбочковидных чувствительных клеток, которые и воспринимают световые раздражения. Место, где проходит зрительный нерв, называется зрительным сосочком (здесь слепое пятно).

Светопреломляющие среды. К ним относятся стекловидное тело и хрусталик.

Стекловидное тело занимает всю центральную часть глазного яблока. Оно представляет собой прозрачную студенистую массу.

Хрусталик — это прозрачное плотное двояковыпуклое тело, которое состоит из сумки хрусталика и продольных пластин. От экватора хрусталика тянутся связки к ресничному телу. От изменения кривизны хрусталика зависит способность глаза хорошо видеть далекие и близкие предметы.

Защитные и вспомогательные приспособления глаза. К защитным и вспомогательным приспособлениям глаза относятся: орбита, глазной жир, мускулы глаза, веки, ресницы, конъюнктива, слезной аппарат. Орбита является костным остовом глаза и защищает глазное яблоко от механических воздействий. Возле орбиты находится слой глазного жира, представляющего собой защитное образование, предохраняющее от резких температурных колебаний.

Мускулы, веки, ресницы, конъюнктива, слезная железа и другие органы глазницы защищают глаз от внешних воздействий и способствуют его нормальной работе. Из конъюнктивального мешка слеза оттекает по носослезному каналу. Он начинается от слезного мешка во внутреннем углу глаза, а заканчивается отверстием на слизистой оболочке у входа в носовую полость.

ОРГАН СЛУХА

Наружное ухо. Служит для улавливания звуковой волны. Оно состоит из костного наружного слухового прохода и ушной раковины, остовом которой является эластичный хрящ.

Ушная раковина с внутренней и наружной сторон покрыта кожей. В глубине наружного слухового прохода расположена барабанная перепонка, которая отделяет наружное ухо от среднего.

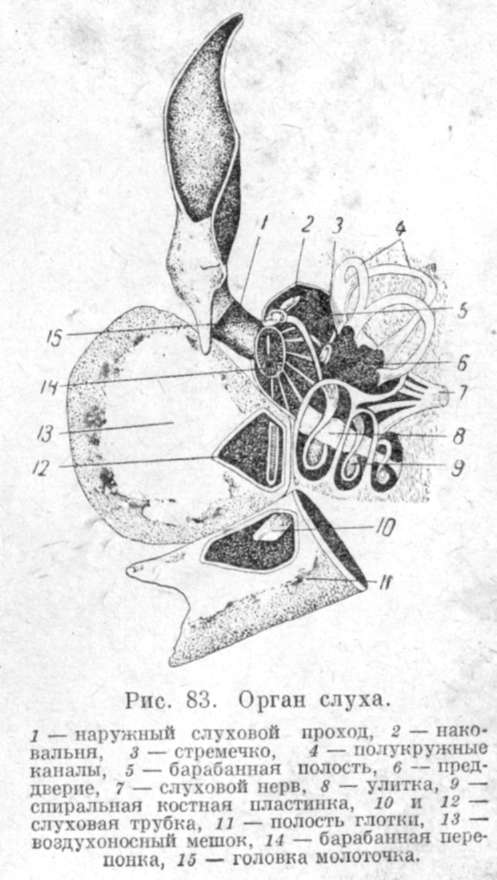

Среднее ухо. Лежит в барабанной полости каменистой кости и через слуховую трубу сообщается с глоткой. В среднем ухе находятся слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко, соединенные между собой (рис. 83). Слуховые косточки передают звуковые колебания с барабанной перепонки преддверию внутреннего уха.

Внутреннее ухо. Образовано преддверием, улиткой и полукружными каналами. В улитке находятся чувствительные клетки кортпева органа, которые воспринимают звуковые колебания и передают раздражения в головной мозг. В полукружных каналах имеется эпителий, который является чувствительным центром, сигнализирующим о положении тела в пространстве; сигналы передаются по нервам в мозжечок, который координирует движения животных.

ОРГАН ВКУСА

Органом вкуса являются грибовидные, листовидные и валиковидные сосочки, расположенные на слизистой оболочке спинки языка. В этих сосочках есть вкусовые луковицы, которые состоят из чувствительных клеток. Раздражение чувствительных клеток пищей передается в мозг через языкоглоточный и язычный нервы.

ОРГАН ОБОНЯНИЯ

Орган обоняния заложен в слизистой оболочке заднего конца носовой полости и в лабиринте решетчатой кости. Он представлен чувствительными клетками, воспринимающими раздражение при соприкосновении с воздухом, в котором содержатся пахнущие вещества. Раздражение по нервам передается в обонятельные луковицы головного мозга.

ОРГАН ОСЯЗАНИЯ

Органы осязания расположены в разных участках кожи. Осязательными приспособлениями являются нервные окончания, которые находятся в эпителиальной части Кожи. Возбуждение концов нервных отростков, вызванное внешним раздражителем, по чувствительным волокнам передается в центральную нервную систему. Отсюда нервный импульс по двигательным волокнам направляется к мускулатуре, которая и осуществляет целесообразную ответную реакцию на раздражение.

Источник