- Прыткая ящерица

- Внешнее строение

- Внутреннее строение ящерицы

- Пищеварительная система

- Выделительная система

- Скелет

- Системы органов

- Дыхательная

- Кровеносная

- Нервная

- Органы чувств

- Оплодотворение

- Развитие

- Регенерация

- ЯЩЕРИЦЫ

- Распространение и некоторые виды.

- Палеонтологическая история.

- Внешний вид.

- Органы чувств.

- Размножение.

- Возраст половой зрелости и продолжительность жизни.

- Враги и способы защиты.

Прыткая ящерица

| Царство | Животные |

| Подцарство | Многоклеточные |

| Тип | Хордовые |

| Класс | Пресмыкающиеся (или Рептилии, или Гады) |

| Отряд | Чешуйчатые |

Пресмыкающиеся — первые наземные позвоночные, часть видов вновь перешла к водному образу жизни.

Внешнее строение

Яйца пресмыкающихся крупные, богатые желтком и белком, покрыты плотной пергаментообразной оболочкой, развиваются на суше или в яйцеводах матери. Водная личинка отсутствует. Родившееся из яйца молодое животное отличается от взрослых только размерами.

Сухая кожа покрыта роговыми чешуями и щитками.

- Язык

- Ноздри

- Глаза

- Голова

- Шея

- Туловище

- Барабанная перепонка

- Чешуя

- Когти

- Передняя конечность

- Задняя конечность

- Хвост

Внутреннее строение ящерицы

Пищеварительная система

Рот, ротовая полость, глотка, желудок, пищеварительные железы, поджелудочная железа, печень, тонкий и толстый кишечник, клоака — таковы отделы пищеварительной системы пресмыкающихся.

Во рту слюна смачивает пищу, чем облегчает её движение по пищеводу. В желудке под действием желудочного сока в кислой среде переваривается белковая пища. В кишечник открываются протоки желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. Здесь завершается переваривание пищи и происходит всасывание питательных веществ в кровь. Непереваренные остатки пищи через клоаку выводятся наружу.

Выделительная система

Органы выделения — почки, мочеточники и мочевой пузырь.

Скелет

Скелет полностью костный. Позвоночник разделён на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Голова подвижная благодаря удлинению шеи и наличию двух специализированных шейных позвонков.

- Череп

- Лопатка

- Кости передней конечности

- Позвоночник

- Рёбра

- Кости таза

- Кости задней конечности

Шейный отдел состоит из нескольких позвонков, причём первые два обеспечивают поворот головы в любую сторону. А это крайне важно для ориентации с помощью органов чувств, находящихся на голове.

Грудной отдел через грудную клетку фиксирует плечевой пояс и даёт опору передним конечностям. Поясничный отдел обеспечивает изгибы туловища, помогающие передвижению. Мощный крестцовый отдел состоит уже из двух позвонков и немеет на себе пояс задних конечностей. Длинный хвостовой отдел обеспечивает балансирующие движения хвоста.

Поскольку ротовая полость больше не участвует в газообмене, челюсти стали вытянутыми, более пригодными для своей основной функции — захвата пищи. Более сильные челюстные мышцы, прикреплённые к новым выступам на черепе, позволили значительно расширить пищевой рацион.

Системы органов

Дыхательная

Дыхание только легочное. Механизм дыхания всасывательного типа (дыхание происходит с помощью изменения объёма грудной клетки), более совершенный, чем у земноводных. Развиты проводящие дыхательные пути (гортань, трахея, бронхи). Внутренние стенки и перегородки лёгких имеют ячеистое строение.

Кровеносная

Сердце трёхкамерное, состоит из двух предсердий и одного желудочка. В желудочке развита неполная перегородка. Большой и малые круги кровообращения полностью не разделены, но венозный и артериальный потоки разграничены сильнее, поэтому тело рептилий снабжается более насыщенной кислородом кровью.

В правое предсердие поступает венозная кровь от всех органов тела, в левое — артериальная кровь от лёгких. При сокращении желудочка его неполная перегородка доходит до спинной стенки и разделяет правую и левую половины. Из левой половины желудочка артериальная кровь поступает в сосуды головного мозга и переднего отдела тела, от правой половины венозная кровь идёт в легочную артерию и далее в лёгкие. В туловищный отдел поступает смешанная кровь из обеих половин желудочка.

Нервная

Головной мозг более развит, особенно полушария переднего мозга (отвечающие за сложные инстинкты), зрительные доли и мозжечок (координатор движений).

Органы чувств

Органы чувств устроены сложнее. Глаза рептилии различают и подвижные, и неподвижные предметы. Хрусталик в глазах может не только перемещаться, но и менять свою кривизну. У ящериц веки глаз подвижные. В органах обоняния часть носоглоточного хода разделена на обонятельный и дыхательный отделы.

Внутренние ноздри открываются ближе к глотке, поэтому пресмыкающиеся могут свободно дышать, когда у них во рту находится пища.

Оплодотворение

Жизнь появилась в воде. Реакции обмена веществ происходят в водных растворах. Вода составляет большую часть любого организма. Индивидуальное развитие организма требует значительных затрат воды. Наконец, без воды невозможно движение сперматозоида и оплодотворение яйцеклетки. Именно поэтому даже у земноводных оплодотворение и развитие прочно связано с водной средой. Преодоление этой связи пресмыкающимися — большой прорыв в эволюции.

Переход к размножению на суше был возможен только для животных, способных к внутреннему оплодотворению.

Самцы пресмыкающихся имеют специальный орган в виде постоянного или временного выпячивания, с помощью которого семенная жидкость из семенников вводится в половые пути самки. Это позволяет уберечь сперматозоиды от высыхания и обеспечить им возможность движения. Навстречу им по яйцеводу спускаются яйцеклетки, образовавшиеся в яичниках. Там же, в яйцеводе, происходит и слияние гамет.

Развитие

Оплодотворённая яйцеклетка представляет собой крупный шарообразный желток с пятнышком зародыша на нём. Спускаясь по яйцеводу, яйцеклетка окружается оболочками яйца, из которых у пресмыкающихся наиболее выражена пергаментная оболочка. Она заменяет слизистую оболочку икры земноводных и предохраняет яйцо от внешних воздействий на суше.

В мае — июне самка откладывает от 6-16 яиц в неглубокую ямку или норку. Яйца покрыты мягкой волокнистой кожистой оболочкой, предохраняющей от высыхания. В яйцах много желтка, белковая оболочка развита слабо. Уже в начале развития зародыша из его тканей образуется внезародышевый пузырь, который постепенно окружает зародыш со всех сторон. Зародыш вместе с желтком оказывается подвешенным внутри яйца. Внешняя оболочка пузыря — сероза — создаёт противомикробную защиту. Внутренняя оболочка — амнион — ограничивает амниотическую полость, которая заполняется жидкостью. Она заменяет зародышу водный бассейн: предохраняет от сотрясений.

Отрезанный от внешнего мира, зародыш мог бы задохнуться и отравиться собственными выделениями. Эти задачи решает ещё один пузырь — аллантоис, который образуется из задней кишки и врастает в первый пузырь. Аллантоис принимает и изолирует все продукты выделения зародыша, а воду возвращает обратно. В стенках аллантоиса развиваются кровеносные сосуды, которые подходят к поверхности яйца и обеспечивают обмен газами через оболочки яйца. Таким образом, аллантоис одновременно играет роль зародышевого органа выделения и дыхания. Всё развитие происходит 50-60 дней, после чего вылупляется молодая ящерица. Молодой детёныш готов жить на суше. От взрослого он отличается только меньшим размером и недоразвитой половой системой.

Регенерация

Ящерицами питаются различные птицы, мелкие звери и змеи. Если преследователю удаётся схватить ящерицу за хвост, то часть его отбрасывается, что спасает её от гибели.

Отбрасывание хвоста — рефлекторный ответ на боль, он осуществляется переламыванием посередине одного из позвонков. Мускулы вокруг раны сокращаются, и кровотечения не бывает. Позднее хвост вновь отрастает — регенерирует.

Источник

ЯЩЕРИЦЫ

ЯЩЕРИЦЫ (Lacertilia, Sauria), подотряд рептилий. Как правило, небольшие животные с хорошо развитыми конечностями, ближайшие родственники змей. Вместе они образуют отдельную эволюционную линию рептилий. Главный отличительный признак ее представителей – парные копулятивные органы самца (гемипенисы), расположенные по обе стороны ануса у основания хвоста. Это трубчатые образования, которые могут выворачиваться или убираться внутрь подобно пальцам перчатки. Вывернутые гемипенисы служат для внутреннего оплодотворения самки во время спаривания.

Ящерицы и змеи образуют отряд чешуйчатых – Squamata (от лат. squama – чешуя, в знак того, что тело этих рептилий покрыто мелкими чешуями). Одной из повторяющихся тенденций в эволюции его представителей была редукция или утрата конечностей. Змеи, одна из линий чешуйчатых с редуцированными конечностями, составляют подотряд Serpentes. Подотряд ящериц объединяет несколько сильно различающихся эволюционных линий. Для простоты можно сказать, что «ящерицы» – это все чешуйчатые, кроме змей.

У большинства ящериц две пары конечностей, видимые отверстия наружного слухового прохода и подвижное веко; но у некоторых из них эти признаки отсутствуют (как у всех змей). Поэтому надежнее ориентироваться на особенности внутреннего строения. Например, все ящерицы, даже безногие, сохраняют по крайней мере рудименты грудины и плечевого пояса (скелетной опоры передних конечностей); и то и другое у змей полностью отсутствует.

Распространение и некоторые виды.

Ящерицы широко распространены по всему миру. Отсутствуя в Антарктиде, они встречаются от южной оконечности других материков до юга Канады в Северной Америке и до Северного полярного круга в той части Европы, где климат смягчается теплыми океаническими течениями. Ящерицы водятся от отметок ниже уровня моря, например в Долине Смерти в Калифорнии, до 5500 м над уровнем моря в Гималаях.

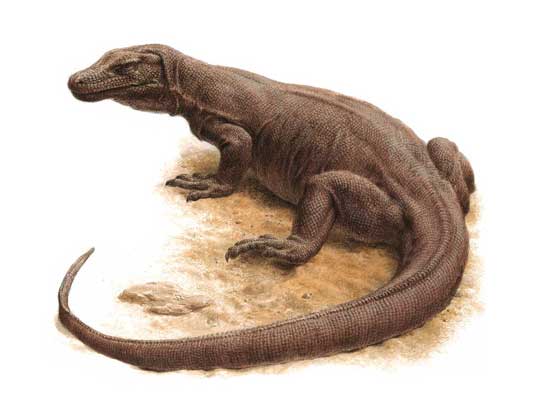

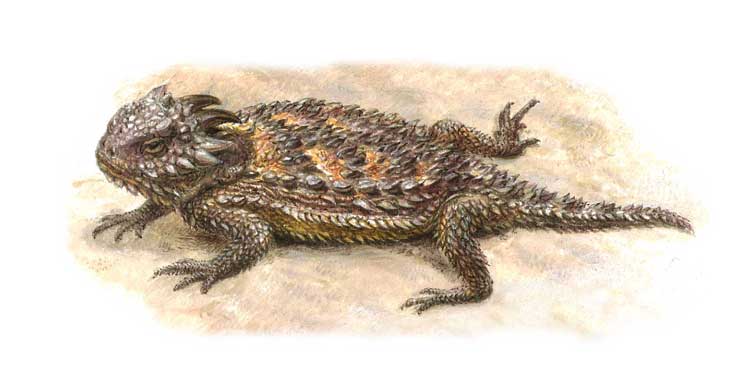

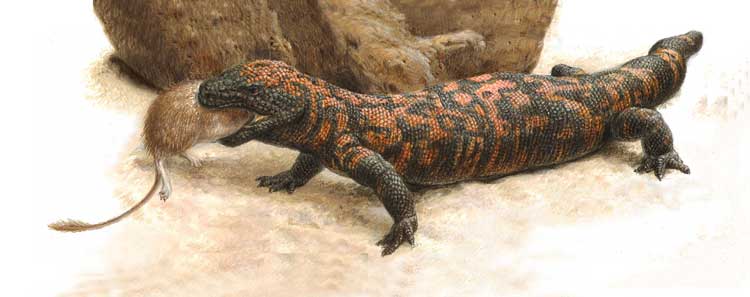

Известно ок. 3800 их современных видов. Самый мелкий из них – круглопалый геккон (Sphaerodactylus elegans) из Вест-Индии длиной всего 33 мм при массе около 1 г, а самый крупный – комодосский варан (Varanus komodoensis) из Индонезии, который может достигать 3 м в длину при массе 135 кг. Несмотря на широко распространенное мнение о том, что многие ящерицы ядовиты, таких видов всего два – жилатье (Heloderma suspectum) с юго-запада США и родственный ему эскорпион (H. horridum) из Мексики.

Палеонтологическая история.

Самые древние ископаемые остатки ящериц датируются поздней юрой (ок. 160 млн. лет назад). Некоторые вымершие их виды отличались огромными размерами. Предполагают, что Megalania, которая обитала в Австралии в плейстоцене (ок. 1 млн. лет назад), достигала в длину ок. 6 м; а самый крупный из мозазавров (ископаемое семейство длинных, стройных рыбоподобных водных ящериц, родственных варанам) – 11,5 м. Мозазавры населяли прибрежные морские воды различных частей планеты ок. 85 млн. лет назад. Ближайший современный родственник ящериц и змей – довольно крупная гаттерия, или туатара (Sphenodon punctatus), из Новой Зеландии.

Внешний вид.

Фоновая окраска спины и боков большинства ящериц зеленая, бурая, серая или черная, часто с узором в виде продольных и поперечных полос или пятен. Многие виды способны изменять окраску или ее яркость за счет дисперсии и агрегации пигмента в особых клетках кожи, называемых меланофорами.

Чешуи бывают как мелкими, так и крупными, они могут располагаться вплотную друг к другу (как плитка) или внахлест (как черепица). Иногда они преобразованы в шипы или гребни. У некоторых ящериц, например сцинков, внутри роговых чешуй находятся костные пластинки, называемые остеодермами, придающие покровам дополнительную прочность. Все ящерицы периодически линяют, скидывая наружный слой кожи.

Конечности ящериц устроены различно, в зависимости от образа жизни вида и поверхности субстрата, по которому он обычно передвигается. У многих лазающих форм, например анолисов, гекконов и некоторых сцинков, нижняя поверхность пальцев расширена в подушечку, покрытую щетинками – разветвленными волосовидными выростами наружного слоя кожи. Эти щетинки зацепляются за малейшие неровности субстрата, что позволяет животному перемещаться по вертикальной поверхности и даже вверх ногами.

И верхняя, и нижняя челюсти ящериц снабжены зубами, а у некоторых они находятся и на небных костях (крыше ротовой полости). На челюстях зубы держатся двумя способами: акродонтно, почти полностью срастаясь с костью, обычно по ее краю и не сменяясь, либо плевродонтно – непрочно прикрепляясь к внутренней стороне кости и регулярно сменяясь. Агамы, амфисбены и хамелеоны – единственные современные ящерицы с акродонтными зубами.

Органы чувств.

Глаза у ящериц развиты по-разному, в зависимости от вида – от больших и хорошо видящих у дневных форм до мелких, дегенеративных и закрытых чешуями у некоторых роющих таксонов. У большинства есть подвижное чешуйчатое веко (только нижнее). У некоторых ящериц среднего размера на нем находится прозрачное «окно». У ряда мелких видов оно занимает бóльшую или всю площадь века, приросшего к верхнему краю глаза, так что тот постоянно закрыт, но видит как бы сквозь стекло. Такие «очки» свойственны большинству гекконов, многим сцинкам и некоторым другим ящерицам, взгляд которых в результате немигающий, как у змей. У ящериц с подвижным веком под ним находится тонкая мигательная перепонка, или третье веко. Это прозрачная пленка, которая может двигаться из стороны в сторону.

Многие ящерицы сохранили свойственный предкам теменной «третий глаз», не способный воспринимать форму, но различающий свет и темноту. Полагают, что он чувствителен к ультрафиолетовому излучению и помогает регулировать время пребывания на солнце, а также другие формы поведения.

У большинства ящериц заметно отверстие неглубокого наружного слухового прохода, который заканчивается барабанной перепонкой. Эти рептилии воспринимают звуковые волны частотой от 400 до 1500 Гц. Некоторые группы ящериц слуховое отверстие утратили: оно либо закрыто чешуями, либо исчезло в результате сужения слухового прохода и барабанной перепонки. В общем эти «безухие» формы могут воспринимать звуки, но, как правило, хуже, чем «ушастые».

Якобсонов (сошниково-носовой) орган – хеморецепторная структура, расположенная в передней части неба. Она состоит из пары камер, которые открываются в ротовую полость двумя маленькими отверстиями. С его помощью ящерицы могут определять химический состав веществ, попавших в рот и, что важнее, находящихся в воздухе и попавших на их высунутый язык. Его кончик подносится к якобсонову органу, животное «дегустирует» воздух (например, на близость добычи или опасности) и соответствующим образом реагирует.

Размножение.

Исходно ящерицы относятся к яйцекладущим животным, т.е. откладывают покрытые скорлупой яйца, которые развиваются несколько недель вне тела матери, прежде чем из них вылупятся детеныши. Однако у многих групп ящериц сформировалось яйцеживорождение. Их яйца не покрываются скорлупой, остаются в яйцеводах самки до завершения эмбрионального развития, а на свет появляются уже «вылупившиеся» детеныши. По-настоящему живородящими можно считать лишь широко распространенных южноамериканских сцинков рода Mabuya. Их крошечные, лишенные желтка яйца развиваются в яйцеводах, вероятно получая питание от матери через плаценту. Плацента у ящериц – это особое временное образование на стенке яйцевода, в котором капилляры матери и эмбриона подходят достаточно близко друг к другу, чтобы последний получал из ее крови кислород и питательные вещества.

Количество яиц или детенышей в выводке варьирует от одного (у крупных игуан) до 40–50. В нескольких группах, например у большинства гекконов, оно постоянно и равно двум, а у сцинков и ряда американских тропических гекконов детеныш в выводке всегда один.

Возраст половой зрелости и продолжительность жизни.

Половое созревание у ящериц обычно коррелирует с размерами тела; у мелких видов оно длится меньше года, у крупных – несколько лет. У некоторых мелких форм большинство взрослых особей, отложив яйца, умирает. Многие крупные ящерицы доживают до 10 лет и более, а одна медяница, или веретеница ломкая (Anguis fragilis), достигла в неволе 54-летнего возраста.

Враги и способы защиты.

На ящериц нападают почти все животные, которые могут их схватить и одолеть. Это змеи, хищные птицы, млекопитающие и человек. Способы защиты от хищников включают морфологические адаптации и особые поведенческие приемы. Если приблизиться к некоторым ящерицам слишком близко, они принимают угрожающую позу. Например, австралийская плащеносная ящерица (Chlamydosaurus kingii) внезапно разевает пасть и поднимает широкий яркий воротник, образованный кожной складкой на шее. Очевидно, играет роль эффект неожиданности, отпугивающий врагов.

Если многих ящериц схватить за хвост, они отбрасывают его, оставляя врагу извивающийся обломок, который отвлекает его внимание. Этот процесс, известный как автотомия, облегчается присутствием тонкой неокостеневающей зоны в средней части всех хвостовых позвонков, за исключением тех, что находятся ближе всего к туловищу. Затем хвост регенерируется.

Источник