- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Одноклеточные животные (Простейшие)

- ОРГАНЫ ЧУВСТВ

- Лекция 1. Подцарство Простейшие

- Общая характеристика животных

- Подцарство Простейшие (Protozoa)

- Тип Корнежгутиковые (Sarcomastigophora)

- Класс Корненожки, или Саркодовые (Sarcodina)

- Класс Жгутиконосцы (Mastigophora)

- Тип Инфузории, или Ресничные (Ciliophora)

- Тип Споровики (Sporozoa)

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Одноклеточные животные (Простейшие)

Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут паразитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое распространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одноклеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных беспозвоночных.

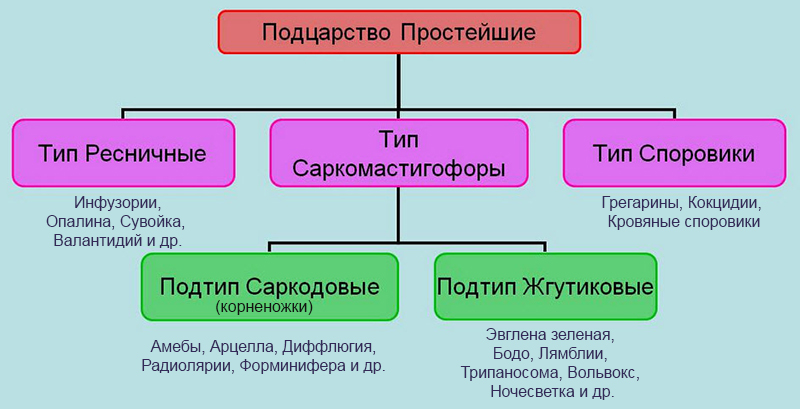

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

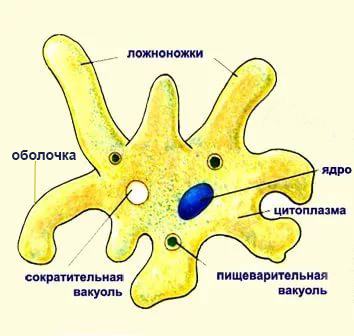

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

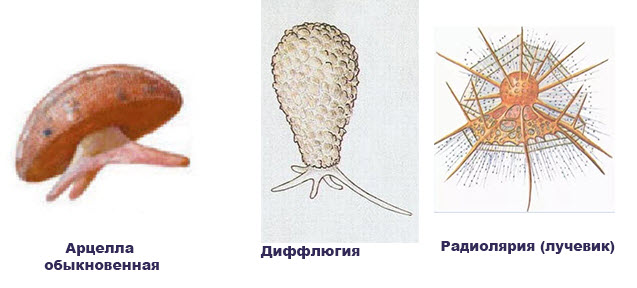

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

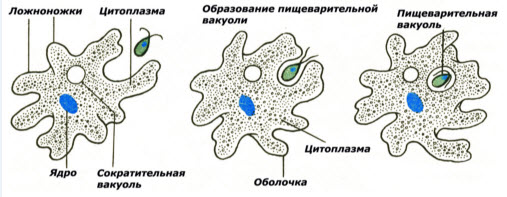

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

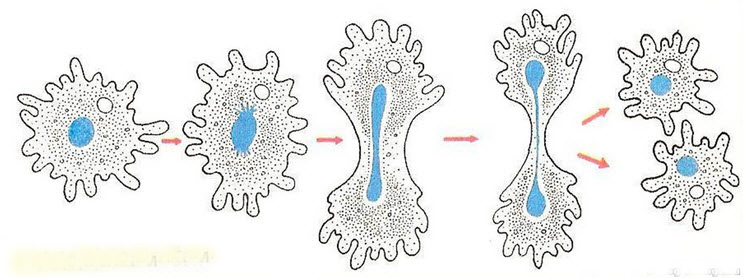

Размножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

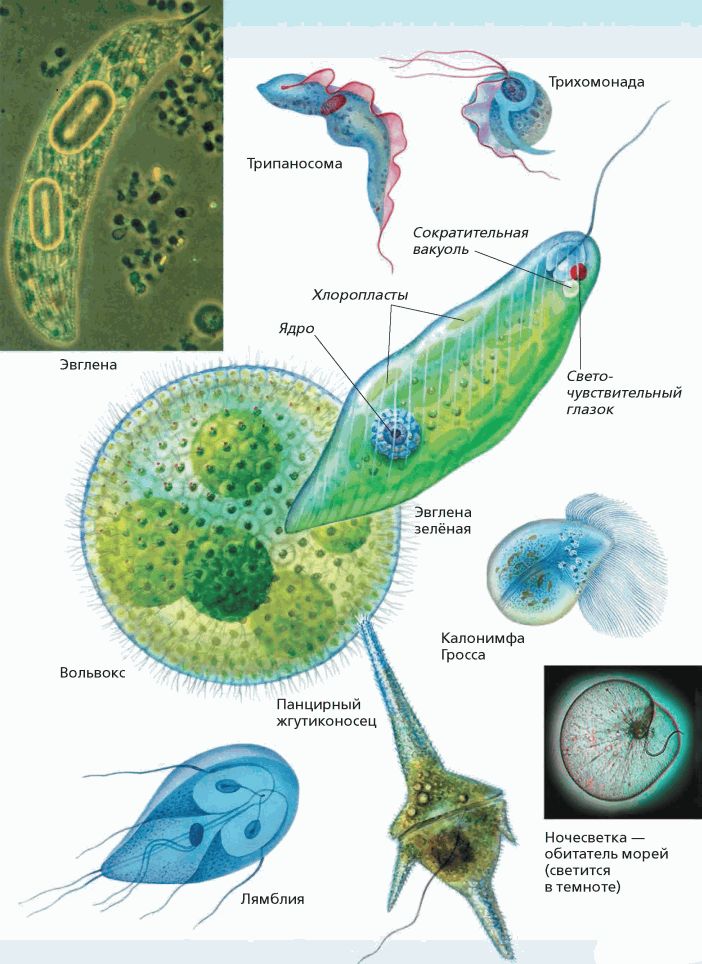

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных. Лейшмания вызывает лейшманиозы, поражая кожу животных и человека. Переносчиком лейшмании является москит.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.

Представители имеющие хлоропласты (эвглена зеленая), питаются за счет фотосинтеза. Красный светочувствительный глазок позволяет им находить освещенные участки водоема (рис. 6).

Рис.6 Многообразие жгутиковых

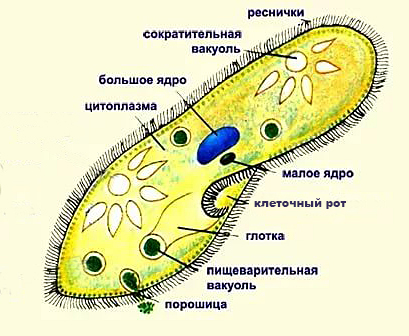

У ресничных простейших (рис. 7) клетка устроена более сложно: имеются 2 ядра, клеточный рот, глотка. Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки.

Рис.7 Строение инфузории-туфельки

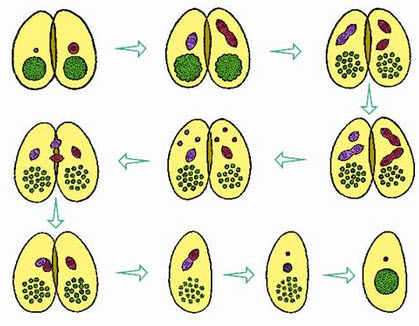

Размножаются ресничные как простым делением клетки, так и обменом ядрами. В частности в ходе сближения простейшие обмениваются малыми (генеративными) ядрами. Данный процесс представляет собой форму полового размножения — конъюгация (рис.8).

Рис.8 Конъюгация инфузории

Органом передвижения являются реснички. (инфузория-туфелька.) Форма тела у нее постоянная. Снаружи оно покрыто плотной тонкой защитной оболочкой.

Сувойки — одиночные или колониальные формы ресничных одноклеточных, ведущие прикрепленный образ жизни (рис.9).

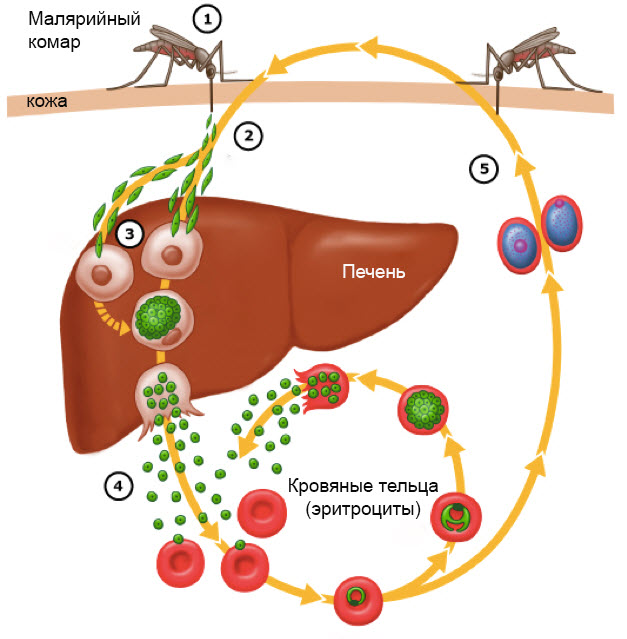

Споровики — это класс паразитических простейших (рис. 10). У них нет органов захвата пищи и передвижения. В организм хозяина они попадают при кровососании (малярийный плазмодий) или с недоброкачественной пищей. Паразитируют в клетках, тканях и органах животных и человека.

Малярию переносят комары из рода Анофелес.

Рис.10 Схема развития малярийного плазмодия

1 — укус малярийного комара

2 — проникновение плазмодия в клетки печени

3 — первая стадия деления

4 — выход плазмодия из клеток печени с дальнейшим проникновением в кровяные тельца (цикличная стадия второго деления)

5 — зрелая стадия плазмодия (вновь попадает в тело комара)

У одноклеточных беспозвоночных простое строение. Эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями или другими простейшими. По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.

Одноклеточных животных — простейших изучает раздел зоологии протозоология.

Источник

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Внешние сигналы у одноклеточных организмов воспринимает вся клетка. У некоторых простейших имеются специализированные чувствительные структуры, например светочувствительный «глазок» (стигма) у жгутиковых. Стигма содержит красный пигмент, иногда в него вдается линза из крахмального зерна. У динофлагеллят эта структура может достигать 25 мкм. Простейшие способны реагировать на химические и физические раздражители (концентрацию солей, свет, температуру и т.д.).

У полипов кишечнополостных имеются специализированные нервные клетки. Обыкновенная гидра даже способна вырабатывать условные рефлексы.

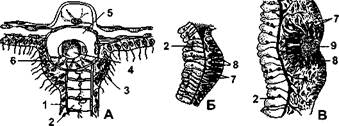

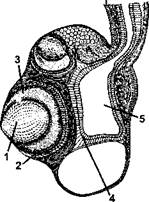

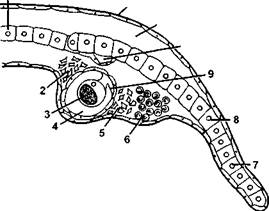

Гидроидные медузы уже обладают выраженными органами чувств, деятельность которых позволяет животному вести свободный образ жизни. По периферии диска у них расположены многочисленные щупальца, несущие у основания большое количество стрекательных клеток и органы равновесия —статоцисты. Последние представляют собой замкнутые пузырьки, заполненные жидкостью и выстланные чувствительным эпителием. Внутри каждого пузырька (их у медузы восемь) находятся кусочки карбоната кальция (СаСО3), выполняющих роль статолитов. При изменении положения тела медузы в пространстве статолиты смещаются и оказывают воздействие на стереоцилли (волоски) сенсорных клеток, которые вызывают мышечные сокращения, приводящие к восстановлению нормального положения. У некоторых гидроидных медуз имеются глазки. У более примитивных они представлены глазными пятнами, в которых клетки эктодермы дифференцированы на пигментные и чувствительные (ре-тинальные). В более сложно устроенных глазках пигментные клетки уходят в глубь образовавшихся ямок, у некоторых, кроме того, в глазке имеется светопреломляющая линза -хрусталик. У сцифоидных медуз некоторые щупальца видоизменяются в ропалии, или краевые тельца. В ропалиях располагаются чувствительные структуры — простые глазки (глазные пятна) и более сложные глазные пузыри с хрусталиком, позволяющие различать свет и тьму, а также статоцисты.

Рис. 1028.Органы чувств гидромедуз:

А — основание щупальца и орган равновесия медузы ОЬеНа; Б — глазное пятно медузы; В — глаз медузы: 1 — эктодерма щупальца; 2 — энтодерма; 3 — основание щупальца; 4 — статолит; 5 — полость статоциста; 6 — чувствительные клетки; 7 — ретиналь-ные клетки; 8 — пигментные клетки; 9 — хрусталик (А — по Гертвигам; Б — из Хайман;

|

Рис. 1029.Продольный разрез через

ропалии медузы СагуЬдеа. Налево разрез

прошел через 2 главных глаза ропапия,

пустое пространство внизу ропапия —

статоцист (статолиты растворились

при изготовлении препарата): 1 — хрусталик; 2 — светочувствительный слой ре-тинальных клеток; 3 — стекловидное тело; 4 — энтодермальная выстилка продолжающегося в ропалии радиального канала (5); 6 — эктодерма ропапия (по Шевякову)

|

Рис. 1030.Продольный разрез через статоцист, расположенный

у основания щупальца медузы обелии:

1 — энтодермальная пластинка; 2 — внутреннее нервное кольцо; 3 — статолит; 4 — статоцист; 5 — наружное нервное кольцо; 6 — интерстициальные клетки; 7 — адрадиальное щупальце; 8 — энтодерма; 9 — чувствительный отросток статоциста; 10 — кольцевой канал; 11 — мезоглея; 12 — эктодерма (по Грину и соавт., с изменениями)

Источник

Лекция 1. Подцарство Простейшие

Общая характеристика животных

Царство Животные делят на подцарство Простейшие (Одноклеточные) и подцарство Многоклеточные. Основой строения всех животных является клетка, состоящая из оболочки, цитоплазмы и ядра. Жидкая часть цитоплазмы, гиалоплазма, содержит органоиды, выполняющие определенные функции (митохондрии, рибосомы, эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, центриоли и др.). У одноклеточных животных клетка является целым организмом, у многоклеточных происходит специализация клеток, появляются ткани, органы, системы органов.

Систематика животных является предметом дискуссий. В последнее время животных подцарства Простейшие разделяют на 7 типов, подцарства Многоклеточные — на 20 типов. В отличие от растений большинство животных активно передвигается, большинство многоклеточных животных имеют нервную систему.

Питание. Для животных характерен голозойный и гетеротрофный тип питания, то есть использование готовых органических веществ, которые захватываются внутрь тела, а не поглощаются осмотическим путем. Но среди одноклеточных животных есть организмы со смешанным, миксотрофным типом питания: на свету они способны с помощью фотосинтеза образовывать органические вещества, используя углерод неорганических соединений (автотрофное питание), могут питаться и готовыми органическими веществами.

Дыхание. Подавляющее большинство животных — аэробные организмы, которым необходим кислород для процессов окисления, но есть организмы, которые получают энергию путем брожения, кислород им не нужен, это анаэробные животные.

Выделение. В результате жизнедеятельности в организмах образуются вещества, для организма ненужные. Выведение таких веществ происходит с помощью многих систем органов — дыхательной, пищеварительной, через покровы, но, кроме того, формируется специальная, выделительная система, которая отвечает за выведение продуктов метаболизма (обмена веществ).

Размножение. У животных существует два типа размножения — половое и бесполое. При различных формах бесполого размножения происходит быстрое увеличение численности популяции, но дочерние особи генетически не отличаются (или редко отличаются) от материнского организма.

При половом размножении каждый дочерний организм имеет уникальный генотип, попадает под контроль естественного отбора, при этом выживают особи с наиболее удачными генотипами для конкретных условий существования. Это помогает приспособиться к изменяющимся условиям среды.

Многообразие. Известно около 1,5 млн. видов животных, изучением многообразия животных занимается наука систематика. Главная задача систематики — распределение видов по таксонам на основе единства происхождения и сходства строения, то есть их классификация.

В основе классификации — вид, родственные виды объединяются в роды, родственные роды — в семейства, семейства в отряды, отряды в классы, классы в типы, типы в подцарства, подцарства в царство.

По задачам исследования в зоологии выделяют следующие разделы: систематика занимается классификацией животных; морфология — описывает внешнее и внутреннее строение; физиология — изучает функции организма, систем органов; эмбриология — изучает эмбриональное развитие; экология — взаимоотношения организмов с факторами среды; палеозоология изучает вымерших животных; этология — поведение.

По объектам исследования: протозоология — изучает простейших; гельминтология — паразитических червей; паразитология — паразитических животных; энтомология — насекомых; малакология — моллюсков; герпетология — пресмыкающихся; орнитология — птиц; териология — млекопитающих.

Рис. 95. Основные этапы эволюции животных.

Филогения. Первые живые организмы появились на Земле 3,5 — 4 млрд. лет назад. Эукариоты — около 1500 млн. лет назад. Основные этапы эволюции животных можно представить следующим образом (рис. 95): первыми были простейшие, затем незеленые колониальные жгутиконосцы дали начало низшим многоклеточным, к которым относятся пластинчатые и губки. От низших многоклеточных произошли высшие многоклеточные животные с радиальной и двусторонней симметрией. Двухслойное строение тела сменяется трехслойным, паренхима между внутренними органами заменяется первичной, а затем вторичной полостью тела. Вторичнополостные развивались в нескольких направлениях, главные из которых привели к появлению трохофорных животных с первичным ртом и вторичноротых животных — иглокожих, полухордовых и хордовых.

Среди хордовых наиболее сложное строение у позвоночных животных, особенно у теплокровных — птиц и млекопитающих.

Подцарство Простейшие (Protozoa)

Общая характеристика

К подцарству Простейшие относятся одноклеточные животные, каждой особи присущи все основные жизненные функции: обмен веществ, раздражимость, движение, размножение. Есть и колониальные виды. Среды обитания: морские и пресные водоемы, почва, организмы растений, животных и человека.

Строение. Клетка простейших является самостоятельным организмом, имеющим одно или несколько ядер. В цитоплазме находятся как органоиды, характерные для клеток многоклеточных животных (митохондрии, рибосомы, комплекс Гольджи и др.), так и органоиды, свойственные только этой группе животных (стигмы, трихоцисты, аксостиль и другие органоиды). Цитоплазма ограничена наружной мембраной, которая может образовывать пелликулу (эластичная и прочная клеточная стенка). Наружный слой цитоплазмы обычно более светлый и плотный — эктоплазма, внутренний — эндоплазма, содержащая различные включения. У некоторых простейших над мембраной имеется раковинка.

Питание гетеротрофное: у одних пища может поступать в любом месте тела, у других она поступает через специализированные органоиды: клеточный рот, клеточную глотку. Пищеварение внутриклеточное с помощью пищеварительной вакуоли. Непереваренные остатки выделяются или в любом месте тела, или через специальное отверстие — порошицу. Есть миксотрофные организмы, питающиеся на свету с помощью фотосинтеза и имеющие хроматофоры, а при отсутствии света переходящие на гетеротрофный тип питания. Часто эти организмы имеют сократительные вакуоли.

Дыхание. Подавляющее большинство простейших — аэробные организмы.

Ответная реакция на воздействия внешней среды — раздражимость — проявляется в виде таксисов — движений всего организма, направленных либо в сторону раздражителя, либо от него. Например, эвглена зеленая проявляет положительный фототаксис — движется в сторону света. При наступлении неблагоприятных условий большинство простейших образуют цисты. Инцистирование — способ переживания неблагоприятных условий.

Размножение. Бесполое размножение: или митотическое деление вегетативной особи на две дочерние клетки, или множественное деление, при котором образуется несколько дочерних клеток. Существуют половой процесс — конъюгация (у инфузорий) и половое размножение (у инфузорий, вольвокса, малярийного плазмодия).

Многообразие. Насчитывается от 30 до 70 тысяч видов (по данным разных авторов).

Тип Корнежгутиковые (Sarcomastigophora)

Одни виды образуют пелликулу, другие секретируют раковинки или скелетные образования; есть организмы, не имеющие постоянной формы тела. Органоиды движения — ложноножки или жгутики, или то и другое одновременно. Ядер от одного до нескольких. Некоторые виды способны к фотосинтезу. Размножение бесполое, у некоторых — половое (фораминиферы, вольвокс). Есть колониальные формы (вольвокс, гониум, эвдорина). Среди представителей типа имеются паразиты животных, растений и человека.

Рис. 96. Строение амебы:

1 — ложноножка; 2 — эктоплазма; 3 — эндоплазма; 4 — ядро; 5 — фагоцитирование пищи; 6 — сократительная вакуоль; 7 — пищеварительная вакуоль.

Класс Корненожки, или Саркодовые (Sarcodina)

Форма тела непостоянная, некоторые виды образуют раковинки. Органоиды движения и захвата пищи — ложноножки. У большинства видов одно ядро. В цитоплазме различают два слоя — эктоплазму (светлый наружный слой) и эндоплазму (внутренний зернистый слой). Захват пищи происходит с помощью ложноножек. Выделение непереваренных остатков происходит в любом участке клетки. При наступлении неблагоприятных условий способны к инцистированию. Большинство видов размножается бесполым способом (митотическое деление клетки).

Представители — амеба обыкновенная, амеба дизентерийная, раковинные амебы. Среди животных этого класса имеются виды, паразитирующие в организме человека и животных.

Амеба протей (рис. 96) — одна из самых крупных свободноживущих амеб (до 0,5 мм), обитает в пресных водоемах.

Имеет длинные ложноножки, одно ядро, оформленного клеточного рта и порошицы нет. Передвигается с помощью движения цитоплазмы в определенном направлении. Происходит образование ложноножек, с их помощью захватывается пища. Этот процесс захвата твердых пищевых частиц называется фагоцитозом. Вокруг захваченной пищевой частицы образуется пищеварительная вакуоль, в которую поступают ферменты.

Кроме пищеварительной вакуоли, образуется сократительная вакуоль, которая удаляет излишки воды из организма амебы. Осмотическое давление внутри амебы выше, чем осмотическое давление пресной воды, поэтому вода постоянно поступает в амебу. Для удаления избытка воды и существует сократительная вакуоль. У паразитических и морских видов, среда обитания которых имеет осмотическое давление такое же, как и внутри простейших, сократительные вакуоли отсутствуют.

Амеба размножается путем митотического деления пополам. При неблагоприятных условиях она способна к инцистированию, цисты вместе с пылью переносятся на большие расстояния.

Ряд амеб обитает в кишечнике человека, например кишечная амеба и дизентерийная амеба. Дизентерийная амеба может жить в кишечнике, не причиняя вреда хозяину, такое явление называется носительством. Но иногда дизентерийные амебы проникают под слизистую кишечника, вызывают его изъязвление. В результате развивается амебная дизентерия — расстройство кишечника с кровавыми выделениями, кишечные боли (колиты). Распространение дизентерийных амеб происходит с помощью цист, переносчиками могут быть мухи.

Класс Жгутиконосцы (Mastigophora)

Рис. 97. Строение эвглены:

1 — пелликула; 2 — запасные питательные вещества; 3 — ядро; 4 — хроматофоры; 5 — сократительная вакуоль; 6 — стигма; 7 — жгутик.

Форма тела постоянная, имеется пелликула. Ядро обычно одно, но есть двуядерные виды, например лямблия, и многоядерные, например опалина. Органоиды движения — один или несколько жгутиков. Представителей делят на два подкласса: Растительные жгутиконосцы и Животные жгутиконосцы.

Растительные жгутиконосцы способны к смешанному (миксотрофному) питанию. К ним относится эвглена зеленая, вольвокс. Имеют одно ядро. Бесполое размножение происходит с помощью продольного митотического деления клетки, половое размножение осуществляется с образованием и слиянием гамет (у вольвокса).

Эвглена зеленая обитает в пресных водоемах. Имеет один жгутик, одно ядро, постоянную форму тела вследствие наличия пелликулы (рис. 97). В передней части клетки расположены стигма (органоид световосприятия) и сократительная вакуоль, в цитоплазме — около двадцати хроматофоров. Эвгленам свойствен миксотрофный способ питания. В цитоплазме накапливаются зерна запасных питательных веществ. В передней части тела имеется глотка. Размножение — только бесполое, продольным митотическим делением.

Вольвокс — колония жгутиковых животных, имеющая шаровидную форму размером около 3 мм. Клетки колонии называются зооидами, число зооидов может достигать 60 тыс. Они располагаются по периферии колонии и связаны друг с другом цитоплазматическими мостиками. Центральная часть колонии заполнена студенистым веществом, образующимся в результате ослизнения клеточных стенок.

Среди клеток имеется специализация: они могут быть вегетативными и генеративными. Генеративные зооиды связаны с воспроизведением. Весной генеративные зооиды погружаются внутрь колонии и там митотически делятся, образуя дочерние колонии. Затем материнская колония разрушается, а дочерние колонии начинают самостоятельное существование. Осенью из генеративных зооидов образуются макрогаметы и микрогаметы. Происходит копуляция гамет, зигота зимует, делится мейотически, и гаплоидные зооиды образуют новую колонию.

У животных жгутиконосцев питание осуществляется путем захвата твердых частиц. Среди них имеются как сапротрофные, так и паразитические организмы. Сапротрофные организмы — это бесцветные жгутиковые, питающиеся продуктами распада органических веществ. Некоторые свободноживущие жгутиковые простейшие питаются бактериями, одноклеточными водорослями, простейшими. К паразитическим животным жгутиконосцам относятся, например, лейшмании, трипаносомы.

Эти животные вызывают болезни, которые относятся к категории трансмиссивных. Трансмиссивные болезни — заболевания, возбудитель которых передается через укус кровососущего насекомого или клеща.

Рис. 98. Язвы, вызываемые лейшманиями, и москит — переносчик заболевания.

Некоторые виды лейшманий вызывают кожный лейшманиоз («пендинскую язву»), переносчиком возбудителей являются москиты, источником инвазии — дикие грызуны или больные люди (рис. 98).

Трипаносомы (рис. 99) вызывают «сонную болезнь», на начальных этапах паразитируют в крови больного, затем переходят в спинномозговую жидкость, вызывают сонливость, затем наступает смерть больного от истощения. Переносчиком возбудителя болезни являются мухи цеце, источником инвазии — копытные животные и больные люди (рис. 100). В настоящее время заболевание лечится.

Рис. 99. Муха цеце и больной сонной болезнью на последних стадиях заболевания.

Рис. 100. Жизненный цикл

Trypanosoma rhodesiense.

Тип Инфузории, или Ресничные (Ciliophora)

К типу относятся более 7 тыс. видов наиболее высокоорганизованных простейших, особенности строения рассмотрим на примере инфузории туфельки (рис. 101). Форма тела постоянная благодаря эластичной и прочной пелликуле. Активно передвигаются с помощью ресничек. Другой важный признак — наличие двух качественно различных ядер: крупного полиплоидного вегетативного ядра — макронуклеуса и мелкого диплоидного генеративного ядра — микронуклеуса. В эктоплазме многих инфузорий находятся особые защитные приспособления — трихоцисты. При раздражении животного они выстреливают длинную упругую нить, парализующую добычу.

Питание. Захват пищи осуществляется с помощью клеточного рта и клеточной глотки, куда пищевые частицы направляются с помощью биения ресничек. Глотка открывается непосредственно в эндоплазму. Непереваренные остатки выбрасываются через порошицу. Дыхание происходит через всю поверхность тела.

Избыток воды удаляется с помощью двух сократительных вакуолей с приводящими канальцами, их содержимое поочередно изливается через выделительные поры. При неблагоприятных условиях способны к инцистированию.

Рис. 101. Строение инфузории туфельки:

1 — цитостом; 2 — клеточная глотка; 3 — пищеварительная вакуоль; 4 — порошица; 5 — большое ядро (вегетативное); 6 — малое ядро (генеративное); 7 — сократительная вакуоль; 8 — приводящие каналы сократительной вакуоли; 9 — реснички; 10 — пищеварительная вакуоль.

Бесполое размножение — поперечное митотическое деление, чередующееся с половым процессом — конъюгацией и половым размножением. Следует помнить, что половое размножение сопровождается увеличением числа особей.

Конъюгация и половое размножение инфузорий туфелек происходят при неблагоприятных условиях. Две инфузории соединяются друг с другом околоротовыми областями (рис. 102), в этом месте происходит разрушение пелликулы, и образуется цитоплазматический мостик, соединяющий обе инфузории. Затем макронуклеусы разрушаются, микронуклеусы претерпевают мейотическое деление, образуются четыре гаплоидных ядра. Три ядра разрушаются, четвертое делится митотически. В это время в каждой инфузории по два гаплоидных ядра, женское (стационарное) ядро остается на месте, мужское мигрирует по цитоплазматическому мостику в другую инфузорию. После этого происходит слияние мужских и женских ядер. Конъюгация продолжается несколько часов, затем инфузории расходятся.

В каждом из экс-конъюгантов диплоидное ядро претерпевает ряд митотических делений, происходит деление самих экс-конъюгантов, в результате образуются 8 инфузорий, в каждой из которых один полиплоидный макронуклеус и один диплоидный микронуклеус.

Рис. 102. Размножение инфузории туфельки:

1 — конъюгация; 2 — разрушение макронуклеусов, мейоз микронуклеусов; 3 — разрушение микронуклеусов; 4 — обмен мужскими ядрами; 5 — слияние мужских и женских ядер; 6 — три митотических деления, образование четырех микронуклеусов и четырех макронуклеусов; 7 — разрушение трех микронуклеусов; 8 — деление каждой инфузории на две особи с двумя макронуклеусами и микронуклеусом; 9 — образование восьми особей.

Таким образом, в конъюгации принимали участие две особи, размножение закончилось образованием восьми особей.

У человека в толстом кишечнике может паразитировать инфузория балантидий, которая вызывает тяжелое заболевание — балантидиаз. Заболевание проявляется в колитах (болях в кишечнике), кровавом стуле, лихорадочном состоянии. Основным источником заражения являются свиньи, зараженные балантидиями. Заражение происходит на стадии цист.

Тип Споровики (Sporozoa)

К типу относятся исключительно паразитические простейшие. В связи с паразитическим образом жизни происходит упрощение организации (исчезновение органоидов захвата и приема пищи, пищеварительных и сократительных вакуолей). Происходит усложнение жизненного цикла — смена хозяев, чередование бесполого и полового размножения. Представитель типа — малярийный плазмодий.

Рис. 103. Жизненный цикл малярийного плазмодия:

1 — проникновение спорозоитов в организм человека; 2-4 — шизогония в клетках печени; 5-10 — эритроцитарная шизогония; 11-16 — образование гамонтов; 17-18 гаметы в желудке комара; 19-22 — копуляция гамет, образование оокинеты; 23-25 образование ооцисты и спорогония; 26 — миграция спорозоитов в слюнные железы комара.

Малярийный плазмодий вызывает у человека заболевание малярией. Заражение происходит через укус малярийным комаром (рода Anopheles), который содержит возбудителя на стадии спорозоитов (рис. 103).

Спорозоиты — тонкие, червеобразные клетки, с током крови попадают в клетки печени, где превращаются в шизонтов, которые размножаются множественным делением — шизогонией. При этом ядро многократно делится, затем из каждой клетки образуется большое количество дочерних клеток. Образовавшиеся мерозоиты выходят из клеток печени и внедряются в эритроциты. Здесь они питаются, затем вновь происходит шизогония. Таким образом, различают две формы шизогонии — в клетках печени и в эритроцитах.

В результате эритроцитарной шизогонии образуются 10—20 мерозоитов, которые разрушают эритроцит, выходят в кровь и заражают следующие эритроциты. Цикличность приступов малярии обусловлена цикличностью выходов мерозоитов и продуктов их метаболизма из эритроцитов в плазму крови. После нескольких циклов шизогонии в эритроцитах образуются гамонты, которые в организме комара превратятся в макрогаметы и микрогаметы. Когда гамонты попадают в желудок комара, они превращаются в гаметы, происходит копуляция, слияние гамет. Зигота подвижна и называется оокинета. Оокинета мигрирует через стенку желудка комара и превращается в ооцисту. Ядро ооцисты многократно делится, и ооциста распадается на огромное количество спорозоитов — до 10000. Этот процесс называется спорогония. Спорозоиты мигрируют в слюнные железы комара. Мейоз происходит после образования зиготы, спорозоиты гаплоидны.

Таким образом, в жизненном цикле малярийного плазмодия человек является промежуточным хозяином (преэритроцитарная шизогония, эритроцитарная шизогония, начало гаметогонии), а малярийный комар — окончательным (завершение гаметогонии, оплодотворение и спорогония).

Ключевые термины и понятия

1. Миксотрофный тип питания. 2. Таксисы. 3. Инцистирование. 4. Трансмиссивное заболевание. 5. Конъюгация. 6. Шизогония тканевая, эритроцитарная. 7. Мерозоиты, спорозоиты. 8. Промежуточный хозяин. 9. Окончательный хозяин.

Основные вопросы для повторения

- Систематические категории, используемые в классификации животных.

- Систематическое положение амебы протея, эвглены зеленой, вольвокса, лешмании, трипаносомы, инфузории-туфельки, малярийного плазмодия.

- Размеры, строение и питание инфузории-туфельки, амебы протея, эвглены зеленой.

- Циклы развития трипаносом, лейшманий.

- Каков хромосомный набор макронуклеуса и микронуклеуса инфузории?

- Какой тип деления характерен для микро и макронуклеусов?

- За какие функции отвечает макронуклеус? Микронуклеус?

- Каким образом удаляются непереваренные остатки пищи, и регулируется осмотическое давление инфузории?

- Как называется процесс обмена генетическим материалом между инфузориями?

- Как происходит бесполое размножение инфузории?

- Какие заболевания называются трансмиссивными?

- На какой стадии развития происходит заражение человека малярийным плазмодием?

- Как называется стадия развития малярийного плазмодия, происходящая в клетках печени?

- Как называется стадия развития малярийного плазмодия, происходящая в эритроцитах?

- С какой стадией жизненного цикла плазмодия связаны приступы лихорадки?

- На какой стадии возбудитель может попасть в организм окончательного хозяина?

- Где происходит спорогония?

Автор: Пименов Анатолий Валентинович.

(Учитель биологии МОУ «Физико-технический лицей №1», г. Саратов)

Источник