Глава 12. Органы чувств

12.1. Общая морфофункциональная характеристика и классификация

Органы чувств обеспечивают восприятие различных раздражителей, действующих на организм; преобразование и кодирование внешней энергии в нервный импульс, передачу по нервным путям в подкорковые и корковые центры, где происходят анализ поступившей информации и формирование субъективных ощущений. Органы чувств — это анализаторы внешней и внутренней среды, которые обеспечивают адаптацию организма к конкретным условиям.

Соответственно в каждом анализаторе различают три части: периферическую (рецепторную), промежуточную ицентральную.

Периферическая часть представлена органами, в которых находятся специализированные рецепторные клетки. По специфичности восприятия стимулов различают механорецепторы (рецепторы органа слуха, равновесия, тактильные рецепторы кожи, рецепторы аппарата движения, барорецепторы), хеморецепторы (органов вкуса, обоняния, сосудистые интерорецепторы), фоторецепторы (сетчатки глаза), терморецепторы (кожи, внутренних органов), болевые рецепторы.

Промежуточная (проводниковая) часть анализатора представляет собой цепь вставочных нейронов, по которым нервный импульс от рецепторных клеток передается к корковым центрам. На этом пути могут быть промежуточные, подкорковые, центры, где происходят обработка афферентной информации и переключение ее на эфферентные центры.

Центральная часть анализатора представлена участками коры больших полушарий. В центре осуществляются анализ поступившей информации, формирование субъективных ощущений. Здесь информация может быть заложена в долговременную память или переключена на эфферентные пути.

Классификация органов чувств . В зависимости от строения и функции рецепторной части органы чувств делятся на три типа.

К первому типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются специализированные нейросенсорные клетки (орган зрения, орган обоняния), преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс.

Ко второму типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются не нервные, а эпителиальные клетки (сенсоэпителиальные). От них

преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс (органы слуха, равновесия, вкуса).

К третьему типу относятся проприоцептивная (скелетно-мышечная) кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированны-ми рецепторами (см. главу 10).

12.2. ОРГАН ЗРЕНИЯ

Глаз (ophthalmos oculus) — орган зрения, представляющий собой периферическую часть зрительного анализатора, в котором рецепторную функцию выполняют нейросенсорные клетки сетчатой оболочки.

12.2.1. Развитие глаза

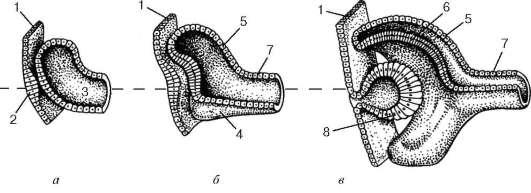

Глаз развивается из различных эмбриональных зачатков (рис. 12.1). Сетчатка и зрительный нерв формируются из нервной трубки путем образования сначала так называемых глазных пузырьков, сохраняющих связь с эмбриональным мозгом при помощи полых глазных стебельков. Передняя часть глазного пузырька впячивается внутрь его полости, благодаря чему он приобретает форму двустенного глазного бокала. Часть эктодермы, расположенная напротив отверстия глазного бокала, утолщается, инвагинирует и отшнуровывается, давая начало зачатку хрусталика. Эктодерма претерпевает эти изменения под влиянием индукторов дифференцировок, образующихся в глазном пузырьке. Первоначально хрусталик имеет вид полого эпителиального пузырька. Затем клетки эпителия его задней стенки удлиняются и превращаются в так называемые хрусталиковые волокна, заполняющие полость пузырька. В процессе развития внутренняя стенка глазного бокала преобразуется в сетчатку, а наружная — в пигментный слой сетчатки. На 4-й нед эмбриогенеза зачаток сетчатки состоит из однородных малодиффе-ренцированных клеток. На 5-й нед появляется разделение сетчатки на два слоя: наружный (от центра глаза) — ядерный, и внутренний слой, не содержащий ядер. Наружный ядерный слой играет роль матричной зоны, где наблюдаются многочисленные фигуры митоза. В результате последующей дивергентной дифференцировки стволовых (матричных) клеток развиваются клеточные диффероны различных слоев сетчатки. Так, в начале 6-й нед из матричной зоны начинают выселяться нейробласты, образующие внутренний слой. В конце 3-го мес определяется слой крупных ганглиозных нейронов. В последнюю очередь в сетчатке появляется наружный ядерный слой, состоящий из нейросенсорных клеток — палочковых и колбочковых нейронов.Происходит это незадолго до рождения. Помимо нейробластов в матричном слое сетчатки образуются глиобласты — источники развития клеток глии.

а-в — сагиттальные разрезы глаз эмбрионов на различных стадиях развития. 1 — эктодерма; 2 — хрусталиковая плакода — будущий хрусталик; 3 — глазной пузырек; 4 — сосудистая выемка; 5 — наружная стенка глазного бокала — будущий пигментный слой сетчатки; 6 — внутренняя стенка глазного бокала; 7 — стебелек — будущий зрительный нерв; 8 — хрусталиковый пузырек

Высокодифференцированными среди них становятся радиальные глиоциты (мюллеровы волокна), пронизывающие всю толщу сетчатки.

Стебелек глазного бокала пронизывается аксонами, образующимися в сетчатке ганглиозных мультиполярных нейронов.Эти аксоны и формируют зрительный нерв , направляющийся в мозг. Из окружающей глазной бокал мезенхимы формируются сосудистая оболочка и склера. В передней части глаза склера переходит в покрытую многослойным плоским эпителием (эктодермальным) прозрачную роговицу. Изнутри роговица выстлана однослойным эпителием нейроглиального происхождения. Сосуды и мезенхима, проникающие на ранних стадиях развития внутрь глазного бокала, совместно с эмбриональной сетчаткой принимают участие в образовании стекловидного тела и радужки. Мышца радужки, суживающая зрачок, развивается из краевого утолщения наружного и внутреннего листков глазного бокала, а мышца, расширяющая зрачок, — из наружного листка. Таким образом, обе мышцы радужки по своему происхождению являются нейральными.

Источник

Органы чувств Общая морфофункциональная характеристика и классификация

Под сенсорной системой понимают совокупность органов и структур. Обеспечивающих восприятие различных раздражителей, действующих на организм; преобразование и кодирование внешней энергии в нервный импульс, передачу по нервным путям в подкорковые и кордовые центры, где происходят анализ поступившей информации и формирование субъективных ощущений. Сенсорная система — это анализаторы внешней и внутренней среды, которые обеспечивают адаптацию организма к конкретным условиям.

Соответственно в каждом анализаторе различают 3 части: периферическую (рецепторную), промежуточную и центральную.

Периферическая часть представлена органами, в которых находятся специализированные рецепторные клетки. По специфичности восприятия стимулов различают механорецепторы (рецепторы органа слуха, равновесия, тактильные рецепторы кожи, рецепторы аппарата движения, барорецепторы), хеморецепторы (органов вкуса, обоняния, сосудистые интерорецепторы), фоторецепторы (сетчатки глаза), терморецепторы (кожи, внутренних органов), болевые рецепторы.

Рецепторные клетки периферического отдела анализаторов являются составной частью органов чувств (глаз, ухо и др.) и органов, выполняющих в основном несенсорные функции (нос, язык и др.).

Промежуточная (проводниковая) часть сенсорной системы представляет собой цепь вставочных нейронов, по которым нервный импульс от рецепторных клеток передается к корковым центрам. На этом пути могут быть промежуточные, подкорковые, центры, где происходят обработка афферентной информации и переключение ее на эфферентные центры.

Центральная часть сенсорной системы представлена участками коры больших полушарий. В центре осуществляются анализ поступившей информации, формирование субъективных ощущений. Здесь информация может быть заложена в долговременную память или переключена на эфферентные пути.

Классификация органов чувств. В зависимости от строения и функции рецепторной части органы чувств делятся на три типа.

К первому типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются специализированные нейросенсорные клетки (орган зрения, орган обоняния), преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс.

Ко второму типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются не нервные, а эпителиальные клетки (сенсоэпителиальные ). От них преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс (органы слуха, равновесия, вкуса).

К третьему типу с невыраженной анатомически органной формой относятся проприоцептивная (скелетно-мышечная) кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированными рецепторами.

Орган вкуса

Орган вкуса — периферическая часть вкусового анализатора представлен рецепторными эпителиальными клетками во вкусовых почках. Они воспринимают вкусовые (пищевые и непищевые) раздражения, генерируют и передают рецепторный потенциал афферентным нервным окончаниям, в которых появляются нервные импульсы. Информация поступает в подкорковые и корковые центры. При участии сенсорной системы обеспечиваются также некоторые вегетативные реакции (отделение секрета слюнных желез, желудочного сока и др.), поведенческие реакции на поиск пищи и т.п. Вкусовые почки располагаются в многослойном плоском эпителии боковых стенок желобоватых, листовидных и грибовидных сосочков языка человека. У детей, а иногда и у взрослых вкусовые почки могут находиться на губах, задней стенке глотки, небных дужек, наружной и внутренней поверхностях надгортанника. Количество вкусовых почек у человека достигает 2000.

Развитие. Источник развития клеток вкусовых почек — эмбриональный многослойный эпителий сосочков. Он подвергается дифференцировке под индуцирующим воздействием окончаний нервных волокон язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов. Таким образом, иннервация вкусовых почек появляется одновременно с возникновением их зачатков.

Строение. Каждая вкусовая почка имеет эллипсоидную форму и занимает всю толщу многослойного эпителиального пласта сосочка. Она состоит из плотно прилежащих друг к другу 40-60 клеток, среди которых различают 5 видов клеток: сенсоэпителиальныв («светлые» узкие и «светлые» цилиндрические), «темные» поддерживающие, базальные малодифференцированные и периферические (перигеммальные).

От подлежащей соединительной ткани вкусовая почка отделяется базальной мембраной. Вершина почки сообщается с поверхностью языка при помощи вкусовой поры. Вкусовая пора ведет в небольшое углубление между поверхностными эпителиальными клетками сосочков — вкусовую ямку.

Сенсоэпителиальные клетки. Светлые узкие сенсоэпителиальные клетки содержат в базальной части светлое ядро, вокруг которого располагаются митохондрии, органеллы синтеза, первичные и вторичные лизосомы. Вершина клеток снабжена «букетом» микроворсинок, являющихся адсорбентами вкусовых раздражителей. На цитолемме базальной части клеток берут начало дендриты чувствительных нейронов. Светлые цилиндрические сенсоэпителиальные клетки подобны светлым узким клеткам. Между микроворсинками во вкусовой ямке находится электронно-плотное вещество с высокой активностью фосфатаз и значительным содержанием рецепторного белка и гликопротеидов, которое играет роль адсорбента для вкусовых веществ, попадающих на поверхность языка. Энергия внешнего воздействия трансформируется в рецепторный потенциал. Под его влиянием из рецептирующей клетки выделяется медиатор, который, действуя на нервное окончание сенсорного нейрона, вызывает в нем генерацию нервного импульса. Нервный импульс передается далее в промежуточную часть анализатора.

Во вкусовых почках передней части языка обнаружен сладкочувствительный рецепторный белок, задней части — горькочувствительный. Вкусовые вещества адсорбируются на примембранном слое цитолеммы микроворсинок, в которую вмонтированы специфические рецепторные белки. Одна и та же вкусовая клетка способна воспринимать несколько вкусовых раздражений. При адсорбции воздействующих молекул происходят конформационные изменения рецепторных белковых молекул, которые приводят к локальному изменению проницаемости мембран вкусового сенсорного эпителиоцита и генерации потенциала. Этот процесс имеет сходство с процессом в холинергических синапсах, хотя допускается участие и других медиаторов.

В каждую вкусовую почку входит и разветвляется около 50 афферентных нервных волокон, формирующих синапсы с базальными отделами рецепторных клеток. На одной рецепторной клетке могут быть окончания нескольких нервных волокон, а одно волокно кабельного типа может иннервировать несколько вкусовых почек. В формировании вкусовых ощущений принимают участие неспецифические афферентные окончания (тактильные, болевые, температурные), имеющиеся в слизистой оболочке ротовой полости, глотке, возбуждение которых добавляет окраску вкусовых ощущений («острый вкус перца» и др.).

Поддерживающие эпителиоциты отличаются наличием овального ядра с большим количеством гетерохроматина, расположенного в базальной части клетки. В цитоплазме этих клеток много митохондрий, мембран шЭПС и свободных рибосом. Около аппарата Гольджи встречаются гранулы, содержащие ГАГ. На вершине клеток имеются микроворсинки.

Базальные малодифференцированные клетки характеризуются небольшим объемом цитоплазмы вокруг ядра и слабым развитием органелл. В этих клетках выявляются фигуры митоза. Базальные клетки в отличие от сенсоэпителиальных и поддерживающих клеток никогда не достигают поверхности эпителиального слоя. Из этих клеток, видимо, развиваются поддерживающие и сенсоэпителиальные клетки.

Периферические (перигеммальные) клетки имеют серповидную форму, содержат мало органелл, но в них много микротрубочек и нервных окончаний.

Промежуточная часть вкусового анализатора. Центральные отростки ганглиев лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов вступают в ствол головного мозга к ядру одиночного пути, где находится второй нейрон вкусового пути. Здесь может происходить переключение импульсов на эфферентные пути к мимической мускулатуре, слюнным железам, к мышцам языка. Большая часть аксонов ядра одиночного пути достигает таламуса, где находится 3-й нейрон вкусового пути, аксоны которого заканчиваются на 4-м нейроне в коре большого мозга нижней части постцентральной извилины (центральная часть вкусового анализатора). Здесь формируются вкусовые ощущения.

Регенерация. Сенсорные и поддерживающие эпителиоциты вкусовой почки непрерывно обновляются. Продолжительность их жизни примерно 10 сут. При разрушении вкусовых сенсорных эпителиоцитов нейроэпителиальные синапсы прерываются и вновь образуются на новых клетках.

Источник