- Органы чувств обоняние строение

- Ядра проводящего пути обоняния. Признаки поражения обоняния.

- Учебное видео анатомии проводящего пути обонятельного анализатора

- Орган обоняния и вкуса

- Органы чувств обоняние строение

- Учебное видео анатомии проводящего пути обонятельного анализатора

- Органы чувств: как они работают

- Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Как мы чувствуем

- Глаза — орган зрения

- Уши — орган слуха

- Дистанционные и контактные органы чувств

- Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

- Язык — спасибо за вкус

- Нос — обоняние — мир запахов

Органы чувств обоняние строение

Проводящий путь анализатора обоняния отличается значительной сложностью строения и обилием связей с различными структурами головного мозга Такая особенность строения обусловлена своеобразием эволюции центральной нервной системы, когда на первых этапах филогенеза возникший под влиянием обонятельного рецептора передний мозг является в функциональном отношении чисто обонятельным и все ею компоненты входят в состав обонятельною анализатора В дальнейшем, с формированием конечною мозга развитием коры и превращением конечного мозга в высший отдел центральной нервной системы, в нем возникают новые высшие центры для всех видов чувствитель-ности Однако в головном мозге сохраняется много полифункциональных структур, имеющих отношение к обонятельному анализатору и в то же время выполняющих в определенных ситуациях и другие функции

Проводящий путь анализатора обоняния — система последовательно расположенных нейронов, образующих сложные рефлекторные цепи. благодаря которым становится возможным проведение импульсов с периферии (от рецепторных обонятельных клеток) к корковым и подкорковым обонятельным центрам.

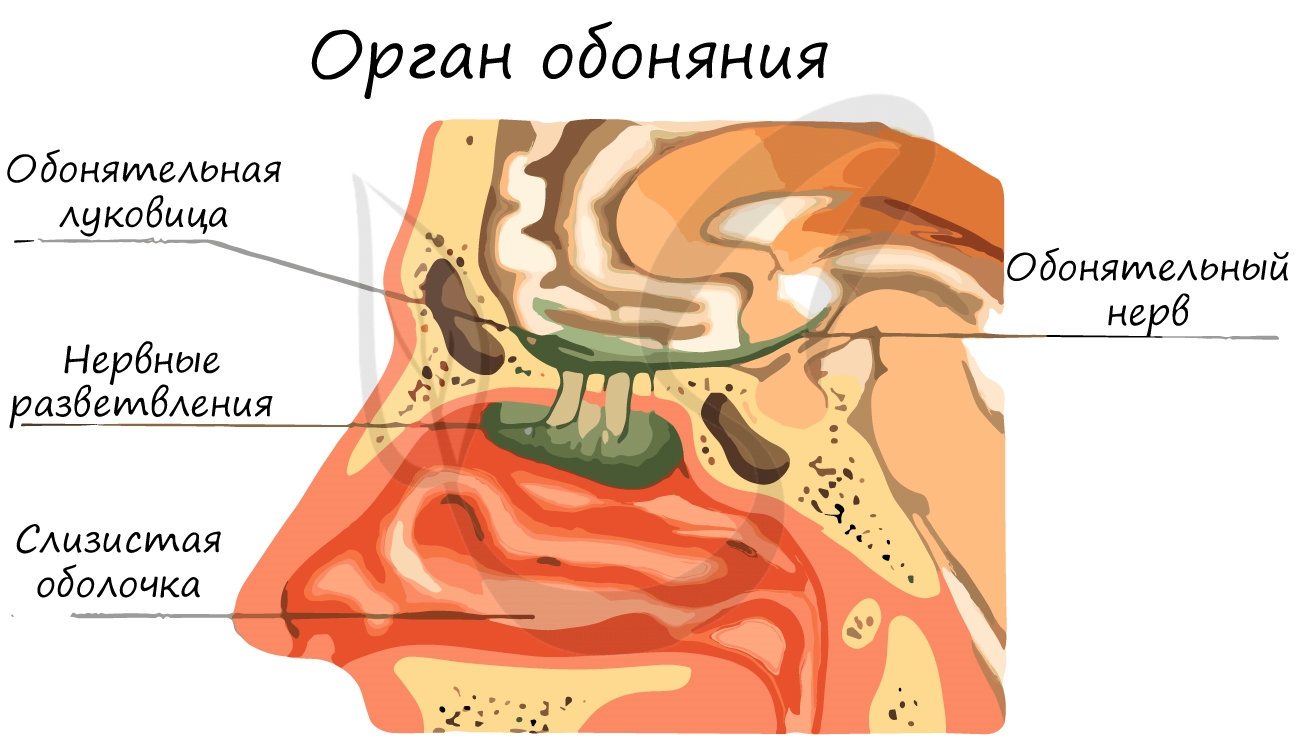

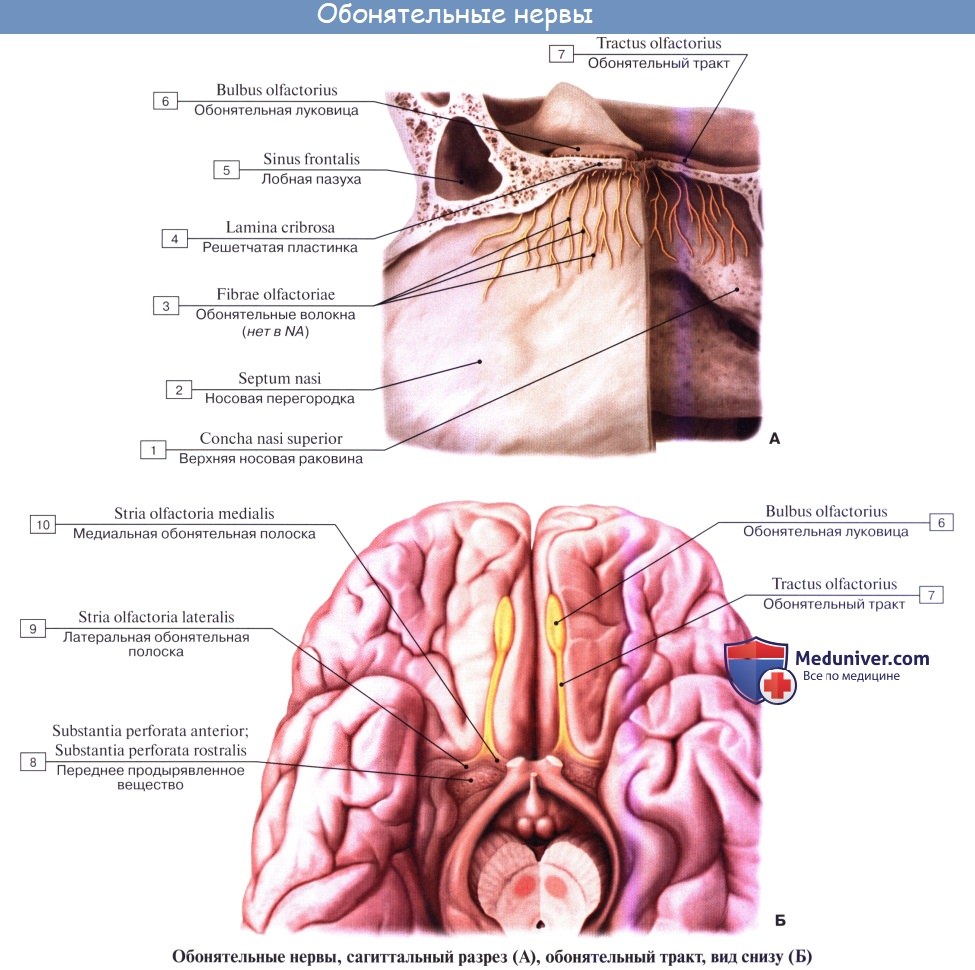

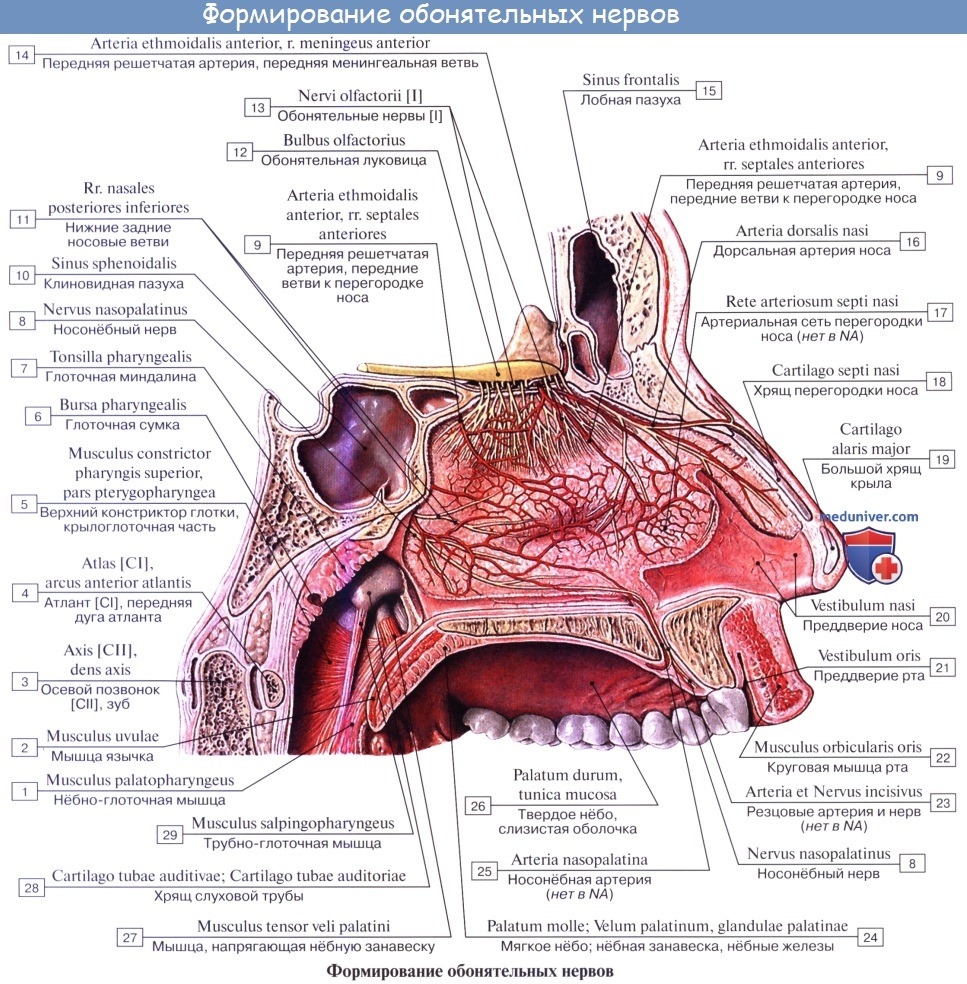

В слизистой оболочке верхнего носового хода (в области верхней носовой раковины и соответствующего участка перегородки носа), в так называемых обонятельных областях заложены первые нейроны обонятельного пут, получившие название рецепторных или обонятельных клеток Рецепторные обонятельные клетки рассеяны в обонятельной области и поэтому обонятельные нервы не имеют нервных узлов в отличие от других чувствительных нервов

Короткие периферические отростки обонятельных клеток — дендриты -заканчиваются утолщениями — обонятельными булавами, выступающими над поверхностью обонятельной области. Каждая булава несет 10-12 обонятельных волосков. Обонятельные волоски, взаимодействуя с молекулами пахучих веществ, трансформируют энергию химического раздражения в нервный импульс.

Центральные отростки (аксоны) обонятельных клеток собираются в 15-20 стволиков — обонятельные нервы.

Обонятельные нервы проходят через отверстия решетчатой кости в полость черепа, где погружаются в обонятельную луковицу и вступают в контакт с дендритами клеток обонятельной луковицы.

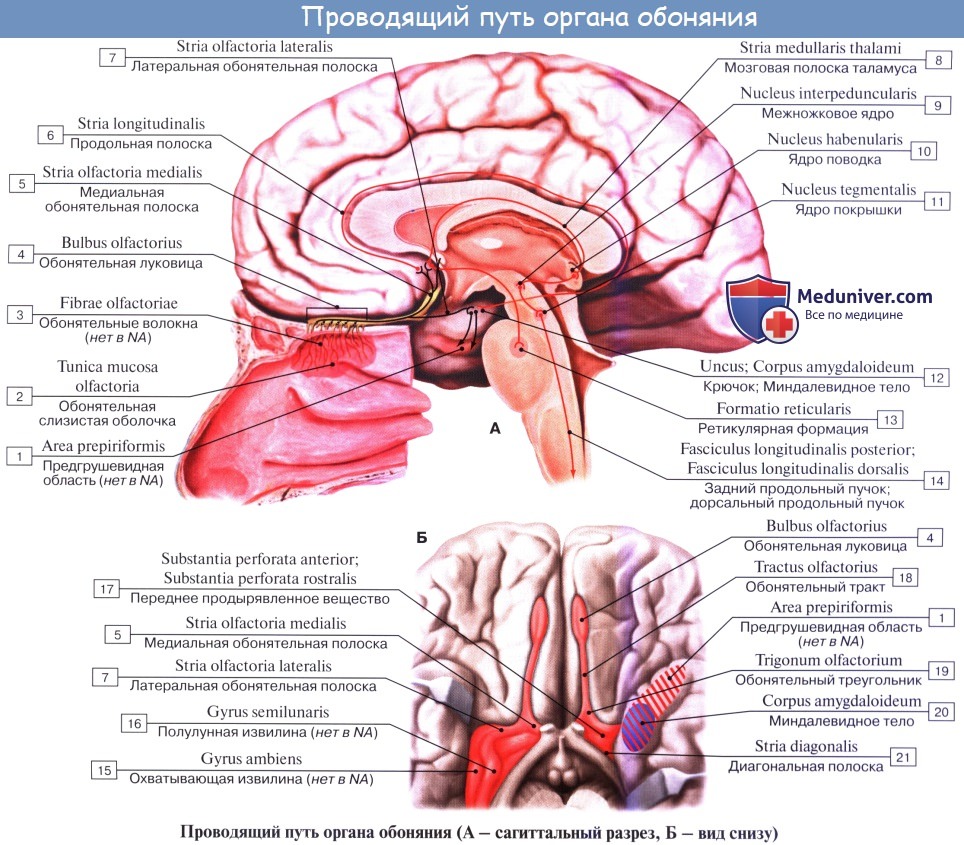

От нейронов обонятельной луковицы начинается проводящий путь анализатора обоняния. Аксоны вторых нейронов следуют в составе обонятельного тракта по направлению к обонятельному треугольнику.

Часть волокон обонятельного тракта прерывается в области скопления нервных клеток, расположенных в центральных отделах обонятельного тракта, в обонятельном треугольнике или в переднем продырявленном веществе, т.е. в первичных обонятельных корковых центрах (древняя кора).

Ядра проводящего пути обоняния. Признаки поражения обоняния.

Аксоны III нейронов, тела которых расположены в первичных обонятельных корковых центрах, группируются в виде трех обонятельных пучков -латерального, промежуточного и медиального, являющихся основой одноименных обонятельных полосок, и достигают вторичных обонятельных центров: гиппокампа (старая кора) и крючка парагиппокампальной извилины (промежуточная кора).

Латеральный обонятельный пучок — наиболее мощный, он идет непосредственно к корковому концу анализатора обоняния — крючку парагиппокампальной извилины.

Промежуточный обонятельный пучок заканчивается у клеток переднего продырявленного вещества своей и противоположной стороны, следуя в последнем случае через переднюю спайку.

Аксоны клеток продырявленного вещества проходят через прозрачную перегородку, свод и по бахромке гиппокампа устремляются к крючку парагиппокампальной извилины.

Медиальный обонятельный пучок заканчивается у клеток подмозолистого поля и паратерминальной извилины (последняя относится к древней коре).

Аксоны клеток подмозолистого поля и паратерминальной извилины направляются к парагиппокампальной извилине и гиппокампу.

В клинической практике наблюдается снижение обоняния, получившее название гипосмии, полная потеря обоняния — аносмия, обострение — гиперосмия.

Местные заболевания носовой полости (риниты, полипы и т.д.) часто сопровождаются гипо- или аносмией.

При аллергических состояниях может развиться гиперосмия.

Опухоли в области лобной доли (вентральная поверхность) ведут к односторонней аносмии или гипосмии, что связано с механическим давлением на обонятельную луковицу и тракт.

При развитии опухоли в парагиппокамиалыюй извилине наблюдаются обонятельные галлюцинации.

Структуры обонятельною мозга (поясная извилина, перешеек поясной извилины парагиппокампальная извилина, гиппокамп, зубчатая извилина, сосцевидные тела), а также такие образования, как миндалевидное тело, свод, передние таламические ядра и др., входят в состав лимбической системы, которая играет существенную роль в формировании сложных интегративных функций организма.

Учебное видео анатомии проводящего пути обонятельного анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 9.9.2020

Источник

Орган обоняния и вкуса

Орган обоняния

У человека орган обоняния расположен в верхней части полости носа, которая покрыта эпителием с рецепторными клетками. При химическом раздражении рецепторов в них генерируются нервные импульсы, которые поступают в обонятельную луковицу.

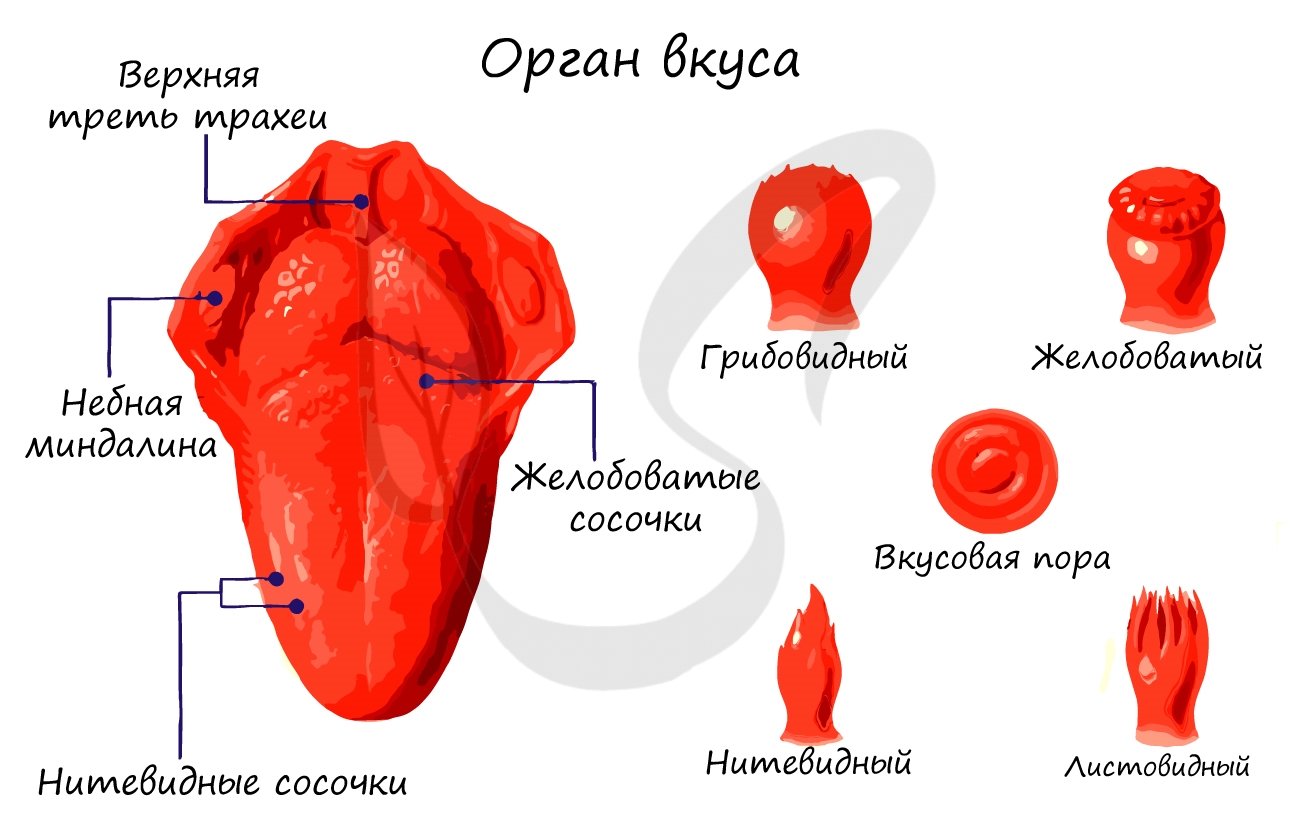

Орган вкуса

Человек оценивает вкус пищи, основываясь не только на ее вкусовых качествах, но и по запаху, так что орган обоняния играет здесь важную роль. Поэтому при заболеваниях, сопровождающихся насморком, вкус пищи ощущается плохо.

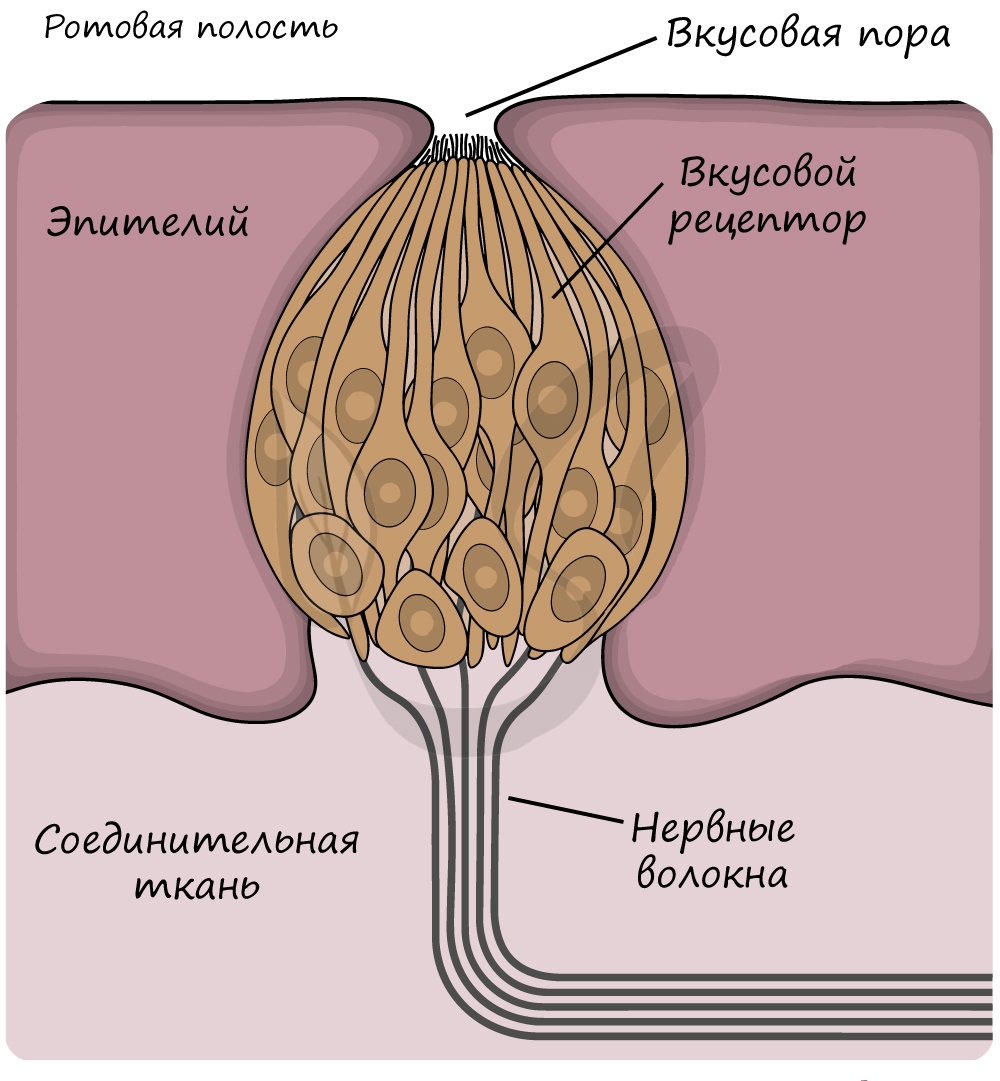

В сосочках языка находятся многочисленные вкусовые луковицы, в которых расположены вкусовые клетки — рецепторы. Наверху вкусовая луковица имеет отверстие — вкусовую пору.

Вещества, поступающие с пищей, попадают во вкусовую пору и вызывают раздражение чувствительных вкусовых клеток, которые генерируют нервный импульс. От вкусовых клеток по нервным путям импульсы поступают в корковое представительство вкусового анализатора, который (как и обонятельный) находится на нижней поверхности височной доли.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Органы чувств обоняние строение

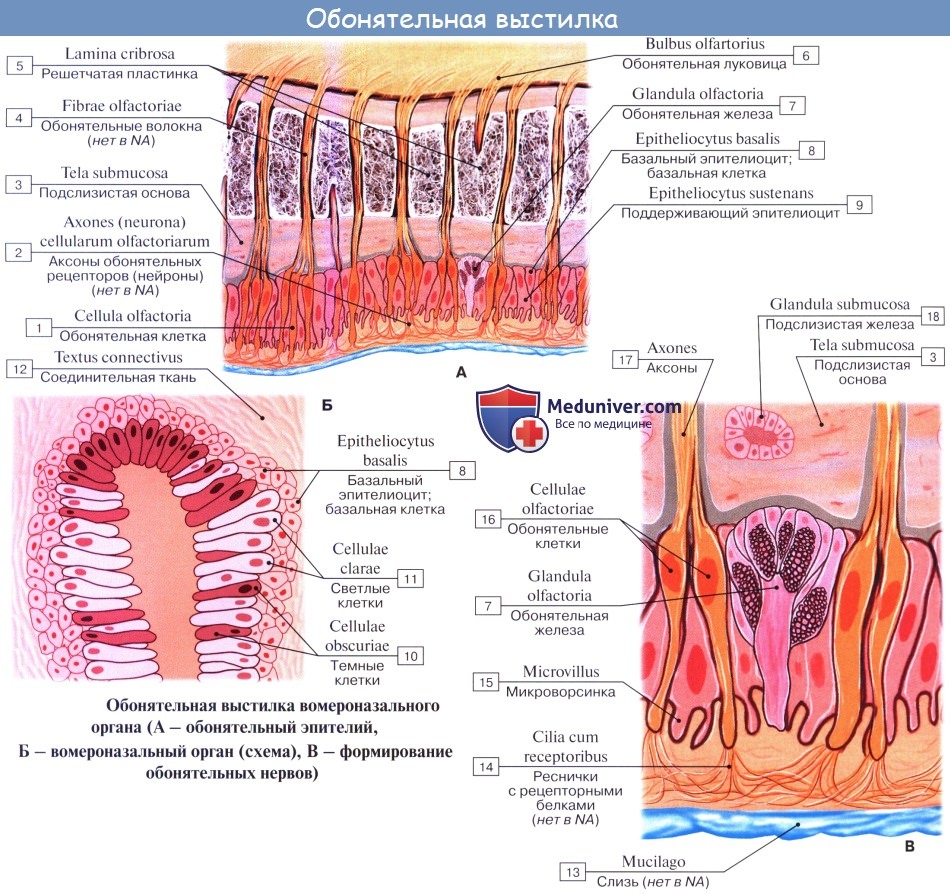

Орган обоняния является хеморецептором. Он воспринимает действие молекул пахучих веществ. Это самый древний вид рецепции. В составе обонятельного анализатора различают три части: обонятельную область носовой полости (периферическая часть), обонятельную луковицу (промежуточная часть), а также обонятельные центры в коре больших полушарий головного мозга.

Развитие обоняния. Источником образования всех частей органа обоняния являются нервная трубка, симметричные локальные утолщения эктодермы — обонятельные плакоды, расположенные в области передней части головы зародыша и мезенхима. Материал плакоды впячивается в подлежащую мезенхиму, формируя обонятельные мешки, связанные с внешней средой посредством отверстий (будущие ноздри). В составе стенки обонятельного мешка находятся стволовые клетки, которые на 4-м месяце эмбриогенеза путем дивергентной дифференцировки развиваются в нейросенсорные (обонятельные) клетки, пoддepживaющие и базальные эпителиоциты. Часть клеток обонятельного мешка идет на построение обонятельной (боуменовой) железы.

У основания носовой перегородки формируется вомероназальный (якобсонов) орган, нейросенсорные клетки которого реагируют на феромоны.

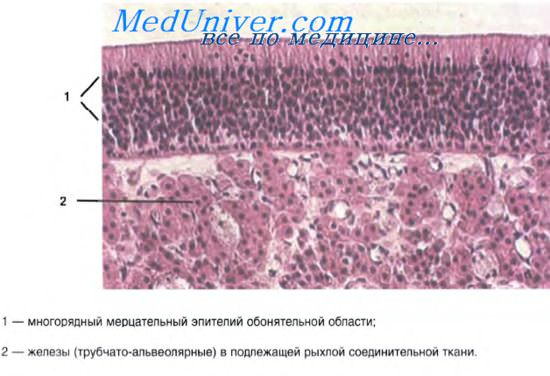

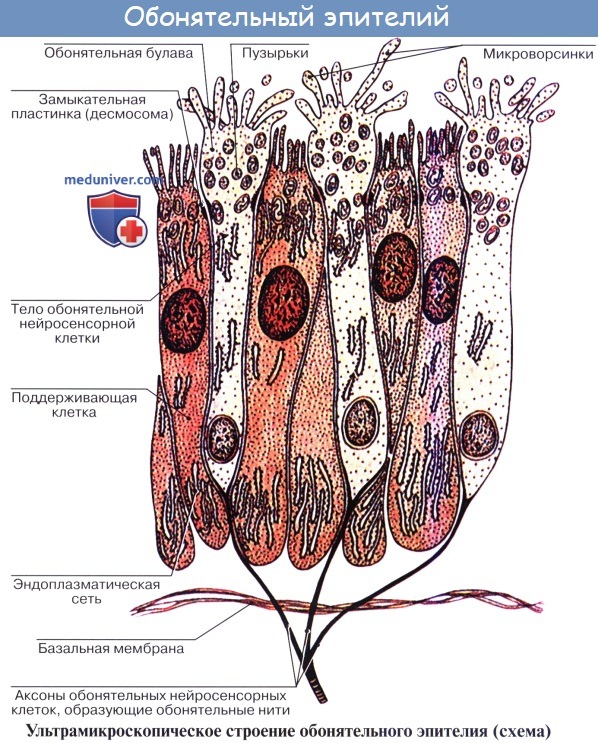

Строение обоняния. Обонятельная выстилка периферической части обонятельного анализатора находится на верхней и частично средней раковинах носовой полости. Общая площадь ее около 10 см2. Обонятельная область имеет эпители-оподобное строение. От подлежащей соединительной ткани рецепторная часть обонятельного анализатора отграничена базальной мембраной. Обонятельные нейросенсорные клетки имеют веретенообразную форму с двумя отростками. По форме они делятся на палочковидные и колбочковидные. Общее число обонятельных клеток у человека достигает 400 млн при значительном преобладании количества палочковидных клеток.

Периферический отросток обонятельной нейросенсорной клетки длиной 15-20 мкм имеет на конце утолщение, называемое обонятельной булавой. На округлой вершине обонятельных булав имеются обонятельные волоски — антенны — в количестве 10-12. Длина их достигает 2-3 мкм. Антенны имеют ультраструктуру, характерную для ресничек, т. е. содержат 9 периферических и 2 центральные спаренные протофибриллы, отходящих от типичных базальных телец. Антенны совершают непрерывные автоматические движения маятникообразного типа. Вершина антенн перемещается по сложной траектории, благодаря чему увеличивается возможность их контакта с молекулами пахучих веществ. Антенны погружены при этом в жидкую среду, представляющую собой секрет трубчато-альвеолярных обонятельных желез (боуменовых). Для них характерен мерокринный тип секреции. Секрет этих желез увлажняет поверхность обонятельной выстилки.

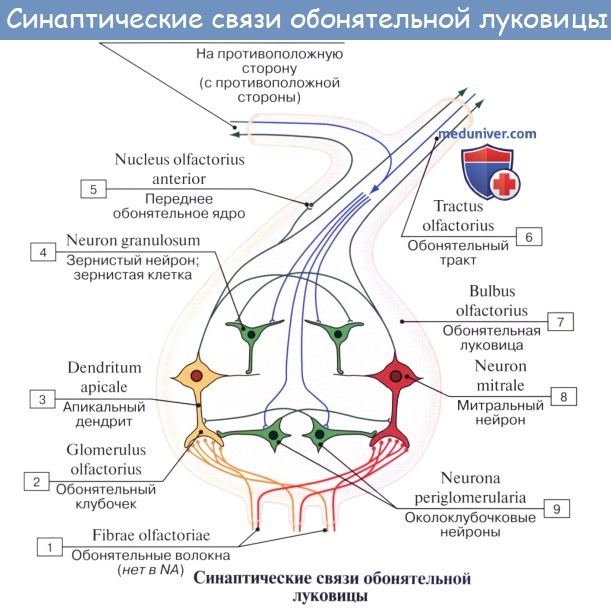

Центральный отросток обонятельной нейросенсорной клетки — аксон, направляется в промежуточную часть органа обоняния — обонятельную луковицу и устанавливает там синаптическую связь в виде клубочка с митральными нейронами. В обонятельной луковице различают следующие слои: 1) слой обонятельных клубочков, 2) наружный зернистый слой, 3) молекулярный слой, 4) слой митральных клеток, 5) внутренний зернистый слой, 6) слой центробежных волокон.

Центральный отдел органа обоняния локализуется в гиппокампе и в гиппокамповой извилине коры большого мозга, куда направляются аксоны митральных клеток и формируют синаптические связи с нейронами.

Таким образом, орган обоняния (обонятельная область носовой полости и обонятельная луковица), подобно органу зрения, имеет слоистое расположение нейронов, что характерно для экранных нервных центров.

Поддерживающие эпителиоциты обонятельной области — высокопризматические клетки с микроворсинками, располагаются в виде многорядного эпителиального пласта, обеспечивая пространственную организацию нейросенсорных клеток. Некоторые из этих клеток являются секреторными, а также обладают фагоцитарной способностью. Базальные эпителиоциты кубической формы являются малодифференцированными (камбиальными) и служат источником образования новых клеток обонятельной выстилки. Цикл физиологической регенерации нейросенсорных клеток оценивается в 30-35 суток.

Боуменовы железы состоят из секреторных и миоэпителиальных клеток. Секрет желез растворяет пахучие вещества, которые взаимодействуют с рецепторно-трансдукторной системой ресничек нейросенсорной клетки. Это вызывает изменение мембранного потенциала, который передается через цепь нейронов в центральную часть органа обоняния.

Учебное видео анатомии проводящего пути обонятельного анализатора

— Вернуться в оглавление раздела «гистология»

Источник

Органы чувств: как они работают

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» title=»Органы чувств: как они работают»>

Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Запись опубликована: 26.05.2019

- Время чтения: 1 mins read

Каждую секунду человек принимает из внешнего мира огромные потоки сигналов с самой разнообразной информацией. Приему этой информации и правильным реагированием на каждое происходящее событие предназначены органы чувств человека.

Как мы чувствуем

Органы чувств можно назвать приемными устройствами. Они первыми «узнают все новости» и тотчас же посылают в мозг единственно понятную для него информацию – нервные импульсы, получаемые от рецепторов раздражения того или иного органа чувств.

Мозг, реагируя на полученные сведения, приказывает человеку исполнять то или иное действие: например, человек переходит улицу только на зеленый свет светофора; идет на кухню при ощущении запаха гари закипевшего кофе; при звонке мобильного телефона, включает его и говорит с позвонившим.

Человеческие органы чувств всегда начеку, они регулируют наши действия и обеспечивают их точность.

Приемных устройств – рецепторов – огромное количество, но каждый из них «специализируется» только на одном виде внешнего раздражения, обеспечивая при этом фантастическую чувствительность.

Только 2-3 кванта света уже вызывают зрительные ощущения, донесения о звуке посылаются в мозг при смещении барабанной перепонки всего лишь на десятую часть диаметра атома водорода, всего 2-3 молекулы пахнущего вещества достаточны для ощущения запаха.

Глаза — орган зрения

Все органы чувств удивительно сложны по своей конструкции, но поистине шедевром «приборостроения» природы можно назвать глаз человека. Четырьмя пятыми наших сведений о мире мы обязаны своим глазам.

Оптическая система глаза преломляет лучи света так, что на внутренней оболочке глазного яблока — сетчатке фокусируются изображения предметов. А в сетчатке расположены светочувствительные клетки. 7 миллионов колбочек, собранных ближе к ее центру, трудятся днем, они ответственны за цветовое зрение.

130 миллионов палочек разбросаны в основном по периферии сетчатки и работают в ночное время, создавая черно-белое изображение. Будь в глазу только палочки, мир казался бы нам серым, лишенным всяких красок.

Глазное яблоко неутомимо движется. На чем бы мы ни остановили свой взор, и к какой бы картине его ни приковали, задержка взгляда — явление кажущееся. На самом деле глаза все время скачкообразно перемещается из стороны в сторону, то вверх, то вниз.

В результате изображение на сетчатке непрерывно смещается и таким образом достигается раздражение новых колбочек или палочек. Без этого рецепторы быстро привыкли бы к однообразному световому потоку и перестали бы информировать мозг об окружающих нас предметах. Остановись глаз хоть на минуту, и вскоре в комнате «растают» стены, «исчезнут» столы, шкафы и даже зажженная люстра.

Пять органов чувств

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» alt=»Пять органов чувств» width=»893″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg 893w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-768×516.jpg 768w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg 1024w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv.jpg 1792w» sizes=»(max-width: 893px) 100vw, 893px» title=»Органы чувств: как они работают»> Пять органов чувств

Уши — орган слуха

Как известно, форпост органа слуха — барабанная перепонка. Колебания воздуха, которые создают звуковые волны, колеблют и эту перепонку. От нее эстафету принимают конструкции внутреннего уха и доставляют ее к рецепторным окончаниям слухового нерва. Отсюда уже не колебания, а нервные импульсы поступают в головной мозг.

Человеческое ухо улавливает звуковые колебания в интервале от 20 до 20 тысяч в секунду. Наилучшая слышимость лежит в диапазоне голоса человека, то есть в пределах от 200 до 3200 гц (колебаний в секунду). Удивительное соответствие органов слуха и голосового аппарата позволяет людям общаться, понимать друг друга.

Человек слышит меньшее число звуков, чем животные. Собака, например, свободно разбирается в звуках с частотой в 40 тысяч герц, кошка — даже в 60 тысяч, а у летучих мышей и дельфинов «звуковой потолок» доходит до 150 тысяч герц. Им, видимо, природа не кажется такой тихой, как нам.

Но зато в своем более узком диапазоне человек умеет гораздо полнее любого животного исследовать, различать и отделять друг от друга всевозможные звуки и звукосочетания. Именно благодаря этой способности слухового аппарата человека стало возможным возникновение и развитие речи.

Дистанционные и контактные органы чувств

Глаз и ухо реагируют на сигналы, которые идут издали, преодолевая разные расстояния, из-за этого слух и зрение называют дистанционными чувствами. Контактными органами чувств называются чувства, воспринимающие раздражение только при контакте с его источником. Это, конечно, относится к осязанию.

Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

Осязательные рецепторы располагаются по всей кожной поверхности тела. Более всего их на пальцах и на ладони. Взяв, например, рукой какой-либо незнакомый предмет, мы даже с закрытыми глазами способны точно описать его форму, определить характер поверхности, вес. Об этом известили нас рецепторы прикосновения и давления.

Любая деформация кожной поверхности заставляет их тотчас же посылать нервные импульсы в головной мозг. Сборщики хлопка, например, умеют на ощупь определять сорт хлопка и степень его зрелости; мукомолы, потрогав зерно и муку, судят о сорте пшеницы.

Кожа исполняет роль термометров, причем одни из них раздражаются только теплом, другие — только холодом. Интересно, что каждый из этих чувствительных приборов имеет свою территорию. Холодовые «термометры» располагаются в коже на глубине 0,17 миллиметра, а тепловые глубже на 0,3 миллиметра. Информирование о внешней температуре жизненно обязательно для регулирования постоянства температуры тела.

Кроме того, в коже заложены болевые рецепторы, не случайно названные «стражниками безопасности». Они начинают работать при действии любого сверхсильного агента, который способен привести к разрушению. Возникшая боль мгновенно обращает внимание на возможную опасность, мобилизует на борьбу скрытые резервы.

Именно «болевые импульсы» заставляют отдернуть руку, при прикосновении к чему то очень горячему или колючему.

Язык — спасибо за вкус

По контактному принципу действуют и вкусовые рецепторы. Скопления вкусовых клеток — вкусовые почки в большом количестве расположены на языке, в миндалинах, на глотке, небе.

Известно, что у передней части языка предназначение реагировать на сладкое, задняя его поверхность воспринимает по преимуществу горькое, кончик языка и боковые стороны — «любители» соленого, а ощущение кислого появляется, когда продукты попадают на боковые поверхности языка. Поэтому, пробуя незнакомую пищу лишь самым кончиком языка, можно не распознать неприятный нам горький вкус.

Во рту располагаются наряду с вкусовыми рецепторами и рецепторы на прикосновение, и давление, а также терморецепторы, усиливающие вкус.

Поэтому температура пищи может изменять вкусовые ощущения. Обжигающий чай или кипящий бульон, вкус их при этой температуре не ощущается. Но стоит им только слегка остыть, как те же самые чай и бульон оказываются более вкусными, – один приятно сладкий, другой – наваристый и соленый. Происходит это потому, что более благоприятной для вкусового ощущения является температура в пределах 15—35 градусов.

Определенное значение для выявления вкуса имеют и пищевые контрасты. Не случайно многие находят нужным слегка присаливать сладкую дыню или мороженое. А физиологи установили, что очень слабый раствор поваренной соли покажется соленым только в том случае, если на другую сторону языка нанести немного сладкого.

Нос — обоняние — мир запахов

Как часто мы говорим: «Вкусно пахнет». Потому что со вкусом неразрывно связано обоняние. Эти рецепторы расположены в слизистой оболочке верхних носовых ходов в двух желобовидных ямках. Общая площадь чувствительной зоны не превышает 5 квадратных сантиметров, но в ней насчитываются миллионы обонятельных клеток.

С помощью электронного микроскопа удалось установить, что на поверхности каждой из них содержится от 6 до 12 подвижных ресничек. Это в десятки раз увеличивает обонятельную площадь.

Для возникновения ощущения запаха необходимо, чтобы присутствующее во вдыхаемом воздухе ароматное вещество растворилось в жидкой слизистой пленке, укрывающей обонятельные клетки. Долей секунды достаточно, чтобы это произошло, и тогда чувствительные нервные окончания, уловив молекулы пахучего вещества, извещают мозг, и возникает ощущение запаха.

Это очень коротко об органах чувств, классифицированных Аристотелем более двух тысяч лет назад, но до настоящего времени представляющих огромный интерес для всестороннего изучения. По сложности они намного превосходят многочисленные приборы, сконструированные человеком.

Изучение биологических «аппаратов», воспринимающих сигналы внешнего мира, важно не только для медицины, но и для возможного использования их принципа действия в технике.

Источник