Урок 1. Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире

Цели урока: объяснить необходимость изучения физики; роль органов чувств человека.

I. Вступительная беседа

Во вступительной части учитель рассказывает, что будут изучать учащиеся в этом учебном году, какие задания их ждут.

Также необходимо напомнить технику безопасности на уроках физики и во время проведения лабораторных работ.

II. Новый материал

1. Возникновение физики

2. Органы чувств человека как источник информации

По словам французского писателя Жозефа Эрнеста Ренана (1823-1892), «каждый школьник злаком теперь с истинами, за которые Архимед отдал бы жизнь». За последние 400 лет человеческая цивилизация прошла путь познания, неизмеримо больший, чем за всю свою предшествующую историю. За эти годы люди освоили географию и недра Земли, покорили океан. Человек создал устройства, позволившие ему летать и передвигаться по земле с огромной скоростью, общаться с жителями других континентов, не выходя из собственного жилища, и видеть происходящее в иных краях. Он освоил источники энергии, решил проблемы обеспечения Пищей, научился предотвращать эпидемии самых страшных болезней.

Эти достижения — плоды научного подхода к познанию природы. Научный дух зародился в Древней Греции. На смену мифам пришли натурфилософские представления о материи, пространстве и времени. Стало возможным от наблюдений перейти к размышлениям об устройстве мира, причинах и первоосновах происходящего на Земле. Именно «древнегреческому чуду» люди обязаны зарождением физики — науки, преобразовавшей жизнь человека за сотые доли исторического пути цивилизации.

Важнейшие физические открытия не только продвигали вперед науку: переворачивая мировоззрение людей, они не раз меняли судьбы мира.

Система Коперника и теория относительности сформировали облик современного человечества в не меньшей мере, чем войны и революции.

Благодаря итальянцу Галилео Галилею (1564-1642 гг.) в естествознание вошло число, от наблюдений ученые перешли к измерениям и расчетам. Это позволило «спрессовать» и упорядочить огромный массив фактов, переведя их на язык формул.

Физика, как и любая другая наука, основывается на количественных наблюдениях.

Галилею также было ясно, что все тела, находящиеся на вращающейся Земле, участвуют в ее движении, подобно тому, как пуля, привязанная или не привязанная к ядру, участвует в одном с ним движении. Камень, падающий с вершины мачты, будет участвовать в движении корабля после отрыва от нее в такой же степени, в какой участвовал в нем, находясь на ее вершине. Значит, камень, брошенный с вершины башни, которая стоит на земле неподвижно, упадет к подножию независимо от того, движется планета или покоится. В конечном счете, эксперименты, как реальные, так и воображаемые, позволили Галилею отвести выдвигавшиеся ранее физические возражения против движения Земли.

Органы чувств человека как источник информации

Органы чувств человека сформировались в процессе длительной биологической эволюции. Являясь источником информации об окружающем мире, они обеспечивают необходимый уровень адаптации человека к возможным изменениям внешней среды. Вместе с тем органы чувств ограничивают возможности познания человеком природных явлений из-за сравнительно узкого диапазона воспринимаемых ими информационных сигналов.

Большую часть (до 80 %) информации об окружающем мире мы получаем через глаза.

Наши глаза специально предназначены для того, чтобы снабжать нас информацией о глубине, расстоянии, величине, движении и цвете. К тому же они способны двигаться вверх, вниз и в обе стороны, давая нам максимально широкий обзор.

Однако человеческий глаз не может воспринимать сверхвысокую интенсивность излучения и различать последовательные короткие сигналы. Крайне невелика и разрешающая способность глаза: минимальный размер объекта, различаемого глазом, оказывается порядка микрона.

Невелики пороговые возможности восприятия малой и большой интенсивности звука органами слуха.

Мы слышим, потому что наши уши реагируют на звуковые волны или на малейшие изменения давления воздуха. Они преобразуют эти волны в электронные импульсы и передают их в мозг, где те трансформируются в звуки.

Громкость — уровень энергии в звуке — измеряется в децибелах. Шепот приравнивается приблизительно к 15 дБ, шелест голосов в студенческой аудитории достигает примерно 50 дБ, а уличный шум при интенсивном дорожном движении — около 90 дБ. Шумы выше 100 дБ могут быть невыносимыми для уха человека. Шумы порядка 140 дБ (например, звук взлетающего реактивного самолета) могут оказаться болезненными для уха и повредить барабанную перепонку.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

- Видео (2018)

- Интересные Факты (1709)

- Неизвестное об известном (962)

- Искусство (938)

- Живопись (776)

- Некоторые необычные теории (740)

- Научные исследования (476)

- Необычные занятия (409)

- История (367)

- Психология (276)

- Космос (254)

- Непознанное (245)

- Царство животных (150)

- Ж З Л (142)

- Полезные советы (130)

- Жизнь (119)

- Забавное (75)

- Пророчества (70)

- Н Л О (69)

- Юмор (65)

- По ту сторону (51)

- Иллюзии (47)

- притчи (38)

- Флора (37)

- Катастрофа (25)

- Рецепты (25)

- 2012год (18)

- Изящная словесность (15)

- Разное (10)

- кунсткамера (9)

- Дети света (5)

- Кастанеда (4)

- Уроки (3)

- Мои поделки (1)

—Метки

—Музыка

—

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Органы чувств

Вторник, 23 Февраля 2010 г. 12:12 + в цитатник

Ор га ны чу вс тв ка к и ст оч ни к и н фо рм ац ии об ок ру жа ющ ем ми ре

Мир, полный к р а с о к , з в у к о в и з а п а х о в дарят нам наши органы чувств

Вероятно, в первый период существования жизни на Земле наша планета представлялась живым существам совершенно темным беззвучным миром. Постепенно они научились ощущать запахи, вкус, тепло и холод, прикосновения, приобретя тем самым осязание, обоняние, вкус – первые внешние чувства. С их помощью древние организмы искали пищу, уходили от опасностей. Постепенно первым существам открывался мир красок и звуков. Животные приобретали защитную окраску, научились тихо подкрадываться к добыче или затаиваться от врага. Все совершеннее становилось их восприятие, все разнообразнее воспринимаемый ими мир живой природы.

Представим себе, что человек стоит на берегу моря. Ветер бросает ему в лицо соленые брызги. Перед ним – бескрайняя синева и золотое солнце.

Он слушает шум моря, вдыхает его неповторимый запах. Человек чувствует себя сильным и счастливым, ощущает каждый свой мускул, все свое тело, крепко стоящее на земле. В его мозге рождается единый образ – море, который он уже никогда не забудет.

1. ОРГАН ЗРЕНИЯ

Через орган зрения человек получает наибольший объем информации по сравнению с другими органами чувств. «Стянутая рыбачья сеть, закинутая на дно глазного бокала и ловящая солнечные лучи» – так представил мудрый грек Герофил сетчатку глаза. Сетчатка, как доказал ученый, – именно сеть и именно ловящая… отдельные, единые и неделимые кванты лучистой энергии Солнца. Квантовый характер поглощения и возникновения излучения установлен в настоящее время для всего диапазона электромагнитного спектра. Впервые гипотезу о возникновении излучения порциями энергии высказал в 1900 г. ученый Планка (1858–1947 гг.)

По чувствительности глаз приближается к идеальному физическому прибору, т.к. нельзя создать прибор, который зарегистрировал бы энергию меньше одного кванта.

где h – постоянная Планка, равная 6,624*10–27 эрг*с

v – частота излучения, с–1

Этим уникальным свойством глаза воспользовались ученые – пионеры атомной и ядерной физики. Уже столетия наука изучает глаз, открывает все новые его свойства и тайны. Неразгаданной пока тайной, одной из самых трудных и неизученных проблем современной физиологии органов чувств является цветное зрение. Совершенно неизвестно, как мозг расшифровывает приходящие к нему сигналы о цвете.

Глаз – это сложная оптическая система . Световые лучи попадают от окружающих предметов в глаз через роговицу. Роговица в оптическом смысле – это сильная собирающая линза, которая фокусирует расходящиеся в разные стороны световые лучи. Причем оптическая сила роговицы не меняется и дает всегда постоянную степень преломления.

Склера является непрозрачной наружной оболочкой глаза, соответственно, она не принимает участия в проведении света внутрь

глаза.

Доказано, что оптика глаза – всего лишь окно, в которое влетают кванты света; что сетчатка глаза и мозг делают полученное изображение четким, объемным, цветным и осмысленным

Но глаз человек не может воспринимать излучение сверх высокой интенсивности и различать короткие сигналы (длительностью до 0,05 с.).

Принято считать, что средний человеческий глаз в средних условиях дневного освещения воспринимает чрезвычайно узкий (по сравнению со спектром возможных излучений) диапазон длин волн: от 380 до 780 нм (1 нанометр = 10–9м) или (0,38 ?0,78 мкм).

Очень невелика и разрешающая способность глаза: минимальный размер объекта, различаемого глазом, оказывается порядка одного микрометра (10–6м). Поэтому мир мы НЕ видим таким, каков он есть на самом деле , а новые методы и идеи физики, математики, химии, биологии – залог грядущих открытий в этой области.

2. ОРГАНЫ СЛУХА. ЗВУК. РЕЗОНАНСНАЯ ТЕОРИЯ СЛУХА

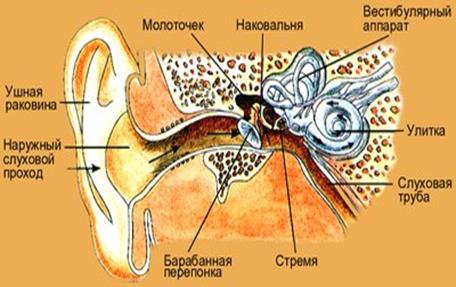

Мир наполнен самыми разнообразными звуками. Шум ветра и волн, раскаты грома и стрекотание кузнечиков, пение птиц и голоса людей, крики животных и звуки движения транспорта – все эти звуки улавливаются ушной раковиной и вызывают вибрацию барабанной перепонки.

Человеческое ухо состоит из трёх частей: наружного, среднего и внутреннего, строение каждого из которых, в свою очередь, представляет довольно сложную систему. Давайте попробуем вместе разобраться в этом сложном процессе, который мы называем «слух».

С помощью ушной раковины мы определяем направление, откуда поступает звук. Наружный слуховой проход – это вытянутый канал, стенки которого продуцируют жидкую субстанцию, более известную нам как сера. Она предназначена для удаления инородных тел и предотвращения попадания различных насекомых за счет специфического запаха. Из-за глубины наружного слухового прохода температура и влажность у барабанной перепонки сохраняются практически постоянными, а последняя сохраняет свою подвижность. В то же время барабанная перепонка хорошо защищена от любых повреждений.

Частотный диапазон звуков, воспринимаемых ухом 16–20 до 20000 Гц

Частотный диапазон речи 1200–9000 Гц

Частота звуковых колебаний, к которым наиболее чувствительно ухо 1500–3000Гц

Через систему звуковых косточек среднего уха звуки превращаются в импульсы и передаются воспринимающим клеткам головного мозга

Как именно мозг расшифровывает эти импульсы и «узнает» звуки, ученым пока неясно.

Но звуки, воспринимаемые человеческим ухом, являются важным источником информации, позволяют легче приспосабливаться к окружающему миру. Что такое звук, как он возникает, распространяется, его параметры изучает специальный отдел физики – акустика.

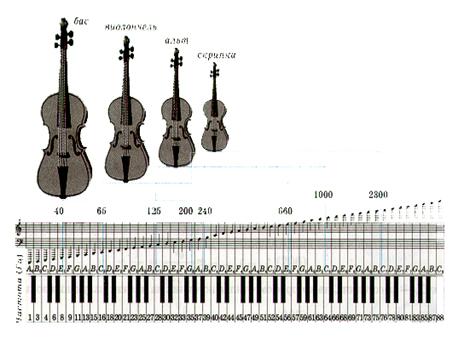

Звук или звуковая волна может распространяться только в материальной среде, это упругая волна, вызывающая у человека слуховые ощущения. Более 20000 нитевидных рецепторных окончаний, находящихся во внутреннем ухе, преобразуют механические колебания в электрические импульсы, которые по 30000 волокон слухового нерва передаются в головной мозг человека и вызывают у него слуховые ощущения. Колебания воздуха с частотой от 16 Гц до 20 кГц в секунду мы слышим. 20000 колебаний в секунду – это самый высокий звук самого маленького деревянного инструмента в оркестре – флейты – пикколо, а 16 колебаниям соответствует звук самой низкой струны самого большого смычкового инструмента – контрабаса.

Колебания голосовых связок могут создать звуки в диапазоне от 80 до 1400 Гц , хотя зафиксированы рекордно низкая (44 Гц) и высокая (2350 Гц ) частоты.

Доказано, что длина и натяжение голосовых связок определяет высоту голоса певца. У мужчин она составляет (18?25) мм (бас – 25 мм, тенор – 18 мм), а у женщин – (15?20) мм.

В телефоне, например, для воспроизведения голоса человека используется область частот от 300 Гц до 2 кГц. Диапазон частоты основных мод колебаний некоторых инструментов приведен на рисунке:

Первой подлинно научной теорией слуха была теория замечательного немецкого естествоиспытателя, физика и физиолога Германа Гельмгольца.Ее называют резонансной теорией, она подтверждалась сотнями опытов, проведенными многими учеными. Но в последние годы, с помощью электронного микроскопа, обнаружились некоторые неточности этой теории, в частности, в восприятии высоких и низких звуков. Гельмгольца и итальянца Корти считают пионерами в изучении слуха, хотя они сделали лишь первые шаги. За последние 100 лет пройден немалый путь к познанию науки о слухе, сейчас идет речь о том, чтобы ее уточнять и развивать дальше. Ведь любая научная теория обязательно должна развиваться, приносить людям новые факты. Таким образом, диапазон восприятия органов слуха ограничен небольшими пороговыми возможностями восприятия малой и большой интенсивности звука, а также малым частотным диапазоном воспринимаемых звуков.

3. ОРГАНЫ ЧУВСТВ КОЖИ

Удивительно приятно подставить лицо свежему ветру! На лице, губах есть множество специальных клеток, ощущающих и прохладу ветра и его давление. Кожа не только наша защита, но и огромный источник информации об окружающем нас мире, притом источник очень достоверный. Часто мы не верим ушам и глазам своим, а ощупываем предмет – хотим убедиться в том, что он есть, узнать, какой он на ощупь. Для всех этих ощущений есть специализированные клетки, неравномерно «разбросанные» по телу.

Ухо воспринимает только звук, глаз – свет, а кожа – прикосновение и давление, тепло и холод, и, наконец, боль. Главное кожное чувство – осязание, ощущение прикосновения. Кончик языка, губы и кончики пальцев обладают самой большой чувствительностью к давлению и прикосновению. Например, на коже кончиков пальцев ощущение прикосновения возникает при давлении всего лишь 0,028 – 0,170 г на мм2 кожи. Не вся кожа чувствует прикосновение, а только отдельные ее точки, которых около полумиллиона. В каждой точке находится нервное окончание, поэтому даже ничтожное давление передается нерву и мы ощущаем легкое прикосновение.

Органы осязания не позволяют отличить друг от друга слабые раздражители и достаточно мелкие шероховатости.

Концентрация вредных жидкостей на коже и диапазон воспринимаемой человеком температуры невелик и обеспечивает только режим биологического выживания организма.

3.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА

Электрическое сопротивление отдельных участков тканей зависит преимущественно от сопротивления слоя кожи. Через, кожу ток проходит, главным образом, по каналам потовых и, отчасти, сальных желез; сила тока зависит от толщины и состояния поверхностного слоя кожи.

Кожа — наружный покров тела. Ее площадь составляет около 2 м2. Кожа состоит из трех основных слоев. Наружный слой — эпидермис — образован многослойной эпителиальной тканью, которая постоянно слущивается и обновляется за счет размножения более глубоко расположенных клеток. Под слоем эпидермиса расположен слой соединительной ткани — дерма. Здесь находятся многочисленные рецепторы, сальные и потовые железы, корни волос, кровеносные сосуды и лимфатические сосуды. Самый глубокий слой – подкожная клетчатка – образован жировой тканью, которая служит «подушкой» для органов, изолирующим слоем, «складом» питательных веществ и энергии.

Основная функция кожи — защитная, предохранение от механических воздействий, препятствие попаданию в организм посторонних веществ, болезнетворных микробов.

Электрическое сопротивление человеческого тела определяется в основном сопротивлением поверхностного рогового слоя кожи — эпидермиса. Тонкая, нежная и особенно покрытая потом или увлажненная кожа, а также кожа с поврежденным наружным слоем эпидермиса хорошо проводит электрический ток. Сухая, огрубевшая кожа является весьма плохим проводником. В зависимости от состояния кожи и пути тока, а также значения напряжения сопротивление тела человека составляет от 0,5—1 до 100 кОм.

4. ОРГАН ОБОНЯНИЯ

Как можно описать запах свежести, как объяснить разницу между запахом розы и тухлого яйца? Описать можно, если сравнить его с другим знакомым запахом! Есть физические приборы для измерения силы тока и силы света, но нет меры, которой бы можно было определить и измерить силу запаха. Хотя такой прибор очень нужен и современной химии, и парфюмерии, и пищевой промышленности и многим другим отраслям науки и практики.

Мы удивительно мало знаем об естественном органе обоняния, органе, ловящем запахи.

Нет до сих пор теории восприятия запаха, нет и закона. Пока есть только опыты и научные гипотезы, хотя самый первый шаг к познанию запаха был сделан 2 тыс. лет назад. Великий Лукреций Кар предложил объяснение чувству обоняния: всякое пахучее вещество испускает крошечные молекулы определенной формы.

5. ОРГАН ВКУСА

Вкус – понятие сложное, не только язык чувствует «вкусное». Вкус ароматной дыни зависит и от ее запаха. Осязательные клетки в полости рта обеспечивают новый оттенок вкуса, например, вяжущий вкус неспелых плодов.

Вкус во рту воспринимается вкусовыми луковицами – микроскопическими образованиями в слизистой оболочке языка. У человека во рту их несколько тысяч. Каждая луковица состоит из 10?15 вкусовых клеток, расположенных в ней подобно долькам апельсина. Экспериментаторы научились регистрировать слабую биоэлектрическую реакцию отдельных вкусовых клеток, вводя в них тончайший микроэлектрод. Оказалось, что одни клетки реагируют сразу на несколько вкусов, а другие – только на какой-нибудь один.

Но неясно, как мозг разбирается во всей этой массе импульсов, которые несут информацию о вкусе: горьком или сладком, горько-соленом или кисло-сладком. Первая классификация вкусов была предложена М. В. Ломоносовым. Он насчитал семь простых вкусов, из которых сейчас общепринято только четыре: сладкий, соленый, кислый и горький. Это простые, самые первичные вкусы, у них нет никакого привкуса. Разные области языка у человека по-разному ощущают вкус.

На кончике языка находится скопление «сладких» луковиц, поэтому сладкое мороженое надо пробовать кончиком языка. За кислоту отвечает задний край языка, а за соленое – передний его край. Горькую редьку чувствует задняя стенка языка. Но вкус пищи мы ощущаем всем языком. Вместе с горьким лекарством врач приписывает еще какое-нибудь другое, которое отбивает неприятный вкус, т.к. из двух вкусов можно получить третий, не похожий ни на тот, ни на другой. Важнейшая проблема науки о вкусе состоит в отыскании взаимосвязи между молекулярной структурой вкусовой клетки, физико-химической природой вещества и самим вкусом. И на вопрос: «Чем же ограничен диапазон восприятия органа вкуса?» можно ответить, что для него характер на чувствительность только к ограниченному набору веществ и химических соединений, которые потребляет организм человека. Но человек – биологическое существо, все его органы чувств формировались в течение длительной эволюции, поэтому диапазон их восприятия был достаточным для адаптации к жизни в земных условиях. Но узкий диапазон восприятия органов чувств по сравнению с многообразием природных информационных сигналов всегда был тормозом в развитии научных представлений об окружающем мире.

Но человек – биологическое существо, все его органы чувств формировались в течение длительной эволюции, поэтому диапазон их восприятия был достаточным для адаптации к жизни в земных условиях. Но узкий диапазон восприятия органов чувств по сравнению с многообразием природных информационных сигналов всегда был тормозом в развитии научных представлений об окружающем мире .

6. ОРГАНЫ ЧУВСТВ И ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ

Человек получает от каждого органа чувств ограниченный объем информации. Поэтому процесс познания окружающего мира можно сравнить с ситуацией, которая возникла в притче о пяти слепых, каждый из которых пытался представить себе, что такое слон.

Первый слепой взобрался на спину слона и считал, что это стена. Второй, ощупывая ногу слона, решил, что это колонна. Третий взял в руки хобот и принял его за трубу. Слепой, который дотронулся до бивня, подумал, что это сабля. А последнему, поглаживающему хвост слона, показалось, что это веревка.

Так и недостаток восприятий чувств приводит к противоречивым и неоднозначным представлениям о структуре окружающего мира. Жизненный опыт оказывается недостаточным при изучении явлений, определяемых временными интервалами и пространственными размерами, которые недоступны для наблюдения. В таких условиях дополнительная информация получается экспериментальными установками, с помощью которых можно расширить диапазон принимаемых сигналов, и парадоксальными физическими теориями, описывающими основные закономерности физических явлений. И, несмотря на ограниченный диапазон восприятия , человек пытается определить структуру вещества и понять природу многочисленных эффектов вне доступного органам чувств диапазонов колебаний.

Источник