- Органы чувств: как они работают

- Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Как мы чувствуем

- Глаза — орган зрения

- Уши — орган слуха

- Дистанционные и контактные органы чувств

- Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

- Язык — спасибо за вкус

- Нос — обоняние — мир запахов

- Исследование нервной системы с помощью функциональной диагностики. Часть 1. Вызванные потенциалы

- Структура статьи

- Что мы знаем про функциональную диагностику?

- Что такое вызванные потенциалы и зачем их регистрировать?

- Как проводится регистрация вызванных потенциалов головного мозга?

- При каких заболеваниях и симптомах необходима регистрация вызванных потенциалов?

Органы чувств: как они работают

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» title=»Органы чувств: как они работают»>

Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Запись опубликована: 26.05.2019

- Время чтения: 1 mins read

Каждую секунду человек принимает из внешнего мира огромные потоки сигналов с самой разнообразной информацией. Приему этой информации и правильным реагированием на каждое происходящее событие предназначены органы чувств человека.

Как мы чувствуем

Органы чувств можно назвать приемными устройствами. Они первыми «узнают все новости» и тотчас же посылают в мозг единственно понятную для него информацию – нервные импульсы, получаемые от рецепторов раздражения того или иного органа чувств.

Мозг, реагируя на полученные сведения, приказывает человеку исполнять то или иное действие: например, человек переходит улицу только на зеленый свет светофора; идет на кухню при ощущении запаха гари закипевшего кофе; при звонке мобильного телефона, включает его и говорит с позвонившим.

Человеческие органы чувств всегда начеку, они регулируют наши действия и обеспечивают их точность.

Приемных устройств – рецепторов – огромное количество, но каждый из них «специализируется» только на одном виде внешнего раздражения, обеспечивая при этом фантастическую чувствительность.

Только 2-3 кванта света уже вызывают зрительные ощущения, донесения о звуке посылаются в мозг при смещении барабанной перепонки всего лишь на десятую часть диаметра атома водорода, всего 2-3 молекулы пахнущего вещества достаточны для ощущения запаха.

Глаза — орган зрения

Все органы чувств удивительно сложны по своей конструкции, но поистине шедевром «приборостроения» природы можно назвать глаз человека. Четырьмя пятыми наших сведений о мире мы обязаны своим глазам.

Оптическая система глаза преломляет лучи света так, что на внутренней оболочке глазного яблока — сетчатке фокусируются изображения предметов. А в сетчатке расположены светочувствительные клетки. 7 миллионов колбочек, собранных ближе к ее центру, трудятся днем, они ответственны за цветовое зрение.

130 миллионов палочек разбросаны в основном по периферии сетчатки и работают в ночное время, создавая черно-белое изображение. Будь в глазу только палочки, мир казался бы нам серым, лишенным всяких красок.

Глазное яблоко неутомимо движется. На чем бы мы ни остановили свой взор, и к какой бы картине его ни приковали, задержка взгляда — явление кажущееся. На самом деле глаза все время скачкообразно перемещается из стороны в сторону, то вверх, то вниз.

В результате изображение на сетчатке непрерывно смещается и таким образом достигается раздражение новых колбочек или палочек. Без этого рецепторы быстро привыкли бы к однообразному световому потоку и перестали бы информировать мозг об окружающих нас предметах. Остановись глаз хоть на минуту, и вскоре в комнате «растают» стены, «исчезнут» столы, шкафы и даже зажженная люстра.

Пять органов чувств

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» alt=»Пять органов чувств» width=»893″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg 893w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-768×516.jpg 768w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg 1024w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv.jpg 1792w» sizes=»(max-width: 893px) 100vw, 893px» title=»Органы чувств: как они работают»> Пять органов чувств

Уши — орган слуха

Как известно, форпост органа слуха — барабанная перепонка. Колебания воздуха, которые создают звуковые волны, колеблют и эту перепонку. От нее эстафету принимают конструкции внутреннего уха и доставляют ее к рецепторным окончаниям слухового нерва. Отсюда уже не колебания, а нервные импульсы поступают в головной мозг.

Человеческое ухо улавливает звуковые колебания в интервале от 20 до 20 тысяч в секунду. Наилучшая слышимость лежит в диапазоне голоса человека, то есть в пределах от 200 до 3200 гц (колебаний в секунду). Удивительное соответствие органов слуха и голосового аппарата позволяет людям общаться, понимать друг друга.

Человек слышит меньшее число звуков, чем животные. Собака, например, свободно разбирается в звуках с частотой в 40 тысяч герц, кошка — даже в 60 тысяч, а у летучих мышей и дельфинов «звуковой потолок» доходит до 150 тысяч герц. Им, видимо, природа не кажется такой тихой, как нам.

Но зато в своем более узком диапазоне человек умеет гораздо полнее любого животного исследовать, различать и отделять друг от друга всевозможные звуки и звукосочетания. Именно благодаря этой способности слухового аппарата человека стало возможным возникновение и развитие речи.

Дистанционные и контактные органы чувств

Глаз и ухо реагируют на сигналы, которые идут издали, преодолевая разные расстояния, из-за этого слух и зрение называют дистанционными чувствами. Контактными органами чувств называются чувства, воспринимающие раздражение только при контакте с его источником. Это, конечно, относится к осязанию.

Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

Осязательные рецепторы располагаются по всей кожной поверхности тела. Более всего их на пальцах и на ладони. Взяв, например, рукой какой-либо незнакомый предмет, мы даже с закрытыми глазами способны точно описать его форму, определить характер поверхности, вес. Об этом известили нас рецепторы прикосновения и давления.

Любая деформация кожной поверхности заставляет их тотчас же посылать нервные импульсы в головной мозг. Сборщики хлопка, например, умеют на ощупь определять сорт хлопка и степень его зрелости; мукомолы, потрогав зерно и муку, судят о сорте пшеницы.

Кожа исполняет роль термометров, причем одни из них раздражаются только теплом, другие — только холодом. Интересно, что каждый из этих чувствительных приборов имеет свою территорию. Холодовые «термометры» располагаются в коже на глубине 0,17 миллиметра, а тепловые глубже на 0,3 миллиметра. Информирование о внешней температуре жизненно обязательно для регулирования постоянства температуры тела.

Кроме того, в коже заложены болевые рецепторы, не случайно названные «стражниками безопасности». Они начинают работать при действии любого сверхсильного агента, который способен привести к разрушению. Возникшая боль мгновенно обращает внимание на возможную опасность, мобилизует на борьбу скрытые резервы.

Именно «болевые импульсы» заставляют отдернуть руку, при прикосновении к чему то очень горячему или колючему.

Язык — спасибо за вкус

По контактному принципу действуют и вкусовые рецепторы. Скопления вкусовых клеток — вкусовые почки в большом количестве расположены на языке, в миндалинах, на глотке, небе.

Известно, что у передней части языка предназначение реагировать на сладкое, задняя его поверхность воспринимает по преимуществу горькое, кончик языка и боковые стороны — «любители» соленого, а ощущение кислого появляется, когда продукты попадают на боковые поверхности языка. Поэтому, пробуя незнакомую пищу лишь самым кончиком языка, можно не распознать неприятный нам горький вкус.

Во рту располагаются наряду с вкусовыми рецепторами и рецепторы на прикосновение, и давление, а также терморецепторы, усиливающие вкус.

Поэтому температура пищи может изменять вкусовые ощущения. Обжигающий чай или кипящий бульон, вкус их при этой температуре не ощущается. Но стоит им только слегка остыть, как те же самые чай и бульон оказываются более вкусными, – один приятно сладкий, другой – наваристый и соленый. Происходит это потому, что более благоприятной для вкусового ощущения является температура в пределах 15—35 градусов.

Определенное значение для выявления вкуса имеют и пищевые контрасты. Не случайно многие находят нужным слегка присаливать сладкую дыню или мороженое. А физиологи установили, что очень слабый раствор поваренной соли покажется соленым только в том случае, если на другую сторону языка нанести немного сладкого.

Нос — обоняние — мир запахов

Как часто мы говорим: «Вкусно пахнет». Потому что со вкусом неразрывно связано обоняние. Эти рецепторы расположены в слизистой оболочке верхних носовых ходов в двух желобовидных ямках. Общая площадь чувствительной зоны не превышает 5 квадратных сантиметров, но в ней насчитываются миллионы обонятельных клеток.

С помощью электронного микроскопа удалось установить, что на поверхности каждой из них содержится от 6 до 12 подвижных ресничек. Это в десятки раз увеличивает обонятельную площадь.

Для возникновения ощущения запаха необходимо, чтобы присутствующее во вдыхаемом воздухе ароматное вещество растворилось в жидкой слизистой пленке, укрывающей обонятельные клетки. Долей секунды достаточно, чтобы это произошло, и тогда чувствительные нервные окончания, уловив молекулы пахучего вещества, извещают мозг, и возникает ощущение запаха.

Это очень коротко об органах чувств, классифицированных Аристотелем более двух тысяч лет назад, но до настоящего времени представляющих огромный интерес для всестороннего изучения. По сложности они намного превосходят многочисленные приборы, сконструированные человеком.

Изучение биологических «аппаратов», воспринимающих сигналы внешнего мира, важно не только для медицины, но и для возможного использования их принципа действия в технике.

Источник

Исследование нервной системы с помощью функциональной диагностики. Часть 1. Вызванные потенциалы

Структура статьи

Что мы знаем про функциональную диагностику?

Есть расхожее выражение, что наука не стоит на месте. Несомненно, в полной мере это относится и к медицине.

Развитие средств массовой информации, и в особенности интернета, позволяет при необходимости получить огромное количество информации по интересующему вопросу в кратчайшие сроки. Все наверняка знают, или по крайней мере слышали, про МРТ ( магнитно-резонансную томографию ) или КТ (мультиспиральную компьютерную томографию ), про УЗИ, рентгенографию, гастроскопию . Но что Вы слышали про так называемую функциональную диагностику?

Все перечисленные выше методики — УЗИ, МРТ, МСКТ , рентгенография — это методы визуализации. То есть различные способы заглянуть внутрь пациента, не прибегая к хирургическому вмешательству. Результатом этих исследований будет являться картинка, изображение, в том или ином роде, какой-либо части Вашего организма.

А ведь такая картинка далеко не всегда может показать, как функционирует орган в определенный момент времени.

К примеру. МРТ головного мозга — это набор изображений (срезов) вещества головного мозга. На этом изображении можно увидеть изменения, например, очаги инсульта или опухоль. Однако, картинка остается картинкой. Мы видим мозг, но его изображению не можем сказать, как именно функционируют отдельные его части. Особенно актуально это становится в случае, когда клиника поражения головного мозга есть, а изменений на «фотографии» мозга — нет.

Тоже будет касаться и других методов, и других органов.

Так что такое функциональная диагностика? Ответ становится очевиден — это исследования, позволяющие оценить функционирование различных органов и систем.

С одним из таких методов Вы несомненно знакомы лично — это электрокардиография ( ЭКГ ). При помощи ЭКГ можно оценить электрическую активность сердца, которая будет изменяться при различных патологических процессах. А еще есть суточное мониторирование ЭКГ (его так же называют холтеровским мониторированием). Ведь ЭКГ записывается в течение нескольких секунд и если заболевание проявляет себя время от времени, хотя бы и только во сне, то зафиксировать изменения на обычной ЭКГ нет никакой вероятности. Запись ЭКГ в течение суток во много раз увеличивает шансы на успешный поиск патологии.

Но вернемся к нервной системе. Тут тоже есть метод, про который Вы наверняка слышали, а если получали водительские права или лицензию на оружие, то и испытали когда-то на себе. Электроэнцефалография (ЭЭГ). Регистрация электрической активности головного мозга. Наиболее частая причина назначения — исключение или подтверждение эпилепсии.

Собственно на этих двух последних строках знания о исследовании функционирования нервной системы заканчивается у подавляющего большинства пациентов и, к огромному сожалению, у многих врачей.

В течение десятилетий существуют зарекомендовавшие себя, проверенные инструментальные методы диагностики — электронейромиография и исследование вызванных потенциалов головного мозга. Для многих специалистов, не только в России, но и «на Западе», эти диагностические процедуры ассоциируются только с несколькими относительно редкими неврологическими заболеваниями. И очень зря.

Что такое вызванные потенциалы и зачем их регистрировать?

Работа любого органа связана с определенной электрической активностью.

Не углубляясь в подробности просто спрошу: Вы, как пациент, относитесь к ЭКГ или ЭЭГ как к какому-то шаманству?

Отвечу за Вас: нет.

А ведь ЭКГ и ЭЭГ — это и есть запись той самой электрической активности (сердца и мозга соответственно). Вызванные потенциалы — тоже самое и даже проще. Вы знаете, что определенные участки головного мозга отвечают за определенные функции. В затылочной области, к примеру, зрительный центр. В височных областях центры, связанные с речью и слухом. К этим центрам идут «проводящие пути» — отростки нервных клеток, которые можно представить в виде кабелей, протянутых от органов чувств (глаз, ушей, кожи и т.д.) к центрам в головном мозге. Когда эти центры активно работают — в них возрастает электрическая активность.

Регистрация вызванных потенциалов — это не что иное, как фиксация этой самой активности, возникающей в ответ на целенаправленное раздражение каких-либо рецепторов (зрительных, слуховых, чувствительных и прочих).

В итоге, полученный результат помогает оценить функциональное состояние и определенных центров в головном мозге, и состояние проводящих путей.

Все элементарно. Понятна и диагностическая ценность подобного исследования. Так почему же регистрация вызванных потенциалов мало кому назначалась и мало кто о ней хоть что-то слышал (в отличие от той же МРТ, которую проводят не только по назначению врача, но и самостоятельно по любому поводу)? Ответить Вам на этот вопрос я затрудняюсь.

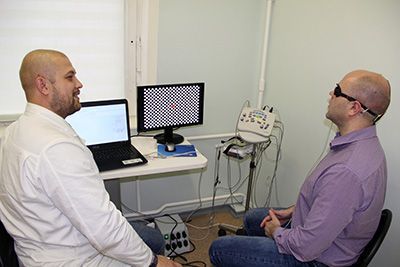

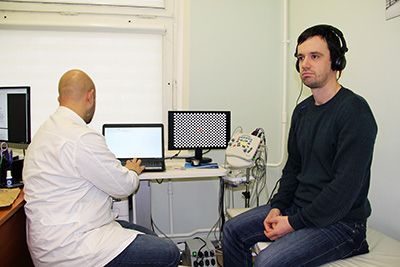

Как проводится регистрация вызванных потенциалов головного мозга?

На определенные участки головы (или в области позвоночника) наклеиваются электроды — они и будут регистрировать электрическую активность соответствующих центров.

В зависимости от вида регистрируемых потенциалов, производится стимуляция.

Для системы зрения (зрительные вызванные потенциалы) используют монитор со специальной динамически изменяющейся картинкой или очки со светодиодами.

Для оценки слухового анализатора на исследуемого надевают наушники, через которые подаются звуки (в виде «щелчков») определенных параметров. Кстати, регистрацию акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) часто сочетают с другим видом функциональной диагностики — аудиометрией (это объективная оценка слуха на специальной аппаратуре, которая проводится врачом-сурдологом).

Проводящие пути и мозговые центры отвечающие за чувствительность стимулируются легкими импульсами тока — ощущения несколько неприятны, но опасности ток никакой не представляет.

Есть еще много видов вызванных потенциалов. Можно оценить состояние вестибулярного аппарата (вестибулярные миогенные вызванные потенциалы), состояние памяти (когнитивные вызванные потенциалы Р300), вегетативной нервной системы (многим ведь ставился полумифический диагноз «вегето-сосудия дистония», но почему-то никто не проверял «тонус» той самой вегетатики с помощью вызванных потенциалов), определить изменения болевого порога при хронических болях и многое другое.

Само исследование занимает от нескольких минут до часа, в зависимости от типов регистрируемых потенциалов. Каких-либо дискомфортных ощущений исследования не вызывают. Разве регистрация ССВП (соматосенсорных вызванных потенциалов) проводится с помощью электрической стимуляции, что несколько неприятно. И не стоит приходить обследоваться после кропотливой укладки волос — электроды крепятся на голову с помощью специальной пасты, так что прическа будет безнадежно испорчена.

При каких заболеваниях и симптомах необходима регистрация вызванных потенциалов?

Выше уже говорилось, что это исследование нервной системы назначают крайне редко при всей его информативности. Ниже краткий список заболеваний и состояний при которых может быть рекомендована регистрация вызванных потенциалов.

- Стоимость: 3 000 руб.

- Продолжительность: 30 — 60 минут

- Госпитализация: Амбулаторно

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)

- снижение зрения, слепота

- рассеянный склероз

- сахарный диабет 1 и 2 типа

- ретробульбарный неврит

- невропатия зрительного нерва

- опухоли головного мозга и сосудистые мальформации со сдавлением зрительного нерва или зрительного тракта

- повышение внутриглазного давления

- снижение зрения или слепота неясной этиологии

- травмы и сосудистые заболевания головного мозга

- энцефалит, энцефаломиелит

- и другие заболевания

- Стоимость: 3 000 руб.

- Продолжительность: 30 — 60 минут

- Госпитализация: амбулаторно или до 2-ух часов в стационаре

Акустические стволовые (слуховые) вызванные потенциалы (АСПВ)

- нарушение слуха (для проведения дифференциальной диагностики между периферическим и центральным поражением)

- нарушение речи у детей

- рассеянный склероз

- энцефалит, энцефаломиелит и их последствия

- травмы и сосудистые заболевания головного мозга и их последствия

- опухоли головного мозга

- и ряд других заболеваний

У детей регистрация АСВП может проводится, а иногда и единственно возможна, во время наркоза.

- Стоимость: 8 500 руб.

- Продолжительность: 20 — 50 минут

- Госпитализация: Амбулаторно

Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП)

- нарушение чувствительности в конечностях (онемение, болезненные ощущения)

- слабость в руках и/или ногах

- нарушение потенции

- нарушение мочеиспускания

- рассеянный склероз

- энцефаломиелит, миелит и их последствия

- плекоспатии, полинейропатии

- нарушения потенции и мочеиспускания

- хронические болевые синдромы

- травмы и сосудистые заболевания спинного мозга, головного мозга и их последствия

Когнитивные вызванные потенциалы (P300, MNN)

- снижение памяти

- деменция

- болезнь Альцгеймера

- болезнь Паркинсона

В отличие от предыдущих методов, исследование не может быть проведено у больных, с которыми не возможен адекватный контакт и которые не могу выполнять инструкции исследователя.

Тригеминальные вызванные потенциалы, R III ноцицептивный рефлекс, экстероцептивная супрессия жевательных мышц

- острые и хронические болевые синдромы различного происхождения

- хронические головные боли различного происхождения

- невропатия тройничного нерва, тригеминальная невралгия

Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы (ВМВП)

- нарушения равновесия и головокружения различной этиологии

- болезнь Меньера

- сосудистые и воспалительные поражения центральной нервной системы, вестибулярного аппарата

- нарушения слуха различной этиологии

- опухоли головного мозга

Регистрация вестибулярных миогенных вызванных потенциалов часто дополняется проведение регистрации АСВП (акустических стволовых вызванных потенциалов).

Кожные симпатические вызванные потенциалы, вегетативные вызванные потенциалы (КСВП)

- полинейропатии различной этиологии

- сахарный диабет 1 и 2 типа

- дисфункция вегетативной нервной системы («вегето-сосудистая дистония»)

- хронические болевые синдромы

Как видно, список совсем не маленький. Несомненно, само подозрение на перечисленные заболевания или возникновение указанных симптомов требует самого серьезного внимания со стороны заболевшего и непременного посещения врача. Да и сам результат регистрации вызванных потенциалов требует отдельной трактовки лечащим врачом в совокупности с клинической картиной. Важно помнить, что любое обследование, так же, как и любая терапия (пусть и кажущиеся безобидными обезболивающие, например) должны быть к месту, чтобы не стать бесполезной тратой времени и денег. Собственно говоря, именно в этом и состоит работа грамотного врача.

В следующей части мы поговорим о другом относительно редком методе исследования нервной системы — о игольчатой и стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ).

Источник