Органы чувств человека анатомия методичка

Органами чувств, или анализаторами, называются приборы, посредством которых нервная система получает раздражения от внешней среды, а также от органов самого тела и воспринимает эти раздражения в виде ощущений.

Показания органов чувств являются источниками представлений об окружающем нас мире. «Иначе, как через ощущения, мы ни о каких формах вещества и ни о каких формах движения ничего узнать не можем. » <Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 320). Поэтому В. И. Ленин считал физиологию органов чувств одной из наук, лежащих в основе построения диалектико-материалистической теории познания.

Процесс чувственного познания совершается у человека по шести каналам: осязание, слух, зрение, вкус, обоняние, земное тяготение. Шесть органов чувств дают человеку многообразную информацию об окружающем объективном мире, которая отражается в сознании в виде субъективных образов — ощущений, восприятий и представлений памяти.

Живая протоплазма обладает раздражимостью и способностью отвечать на раздражение. В процессе филогенеза эта способность особенно развивается у специализированных клеток покровного эпителия под влиянием внешних раздражений и клеток кишечного эпителия под влиянием раздражения пищей. Специализированные клетки эпителия уже у кишечнополостных оказываются связанными с нервной системой. В некоторых участках тела, например на щупальцах, в области рта, специализированные клетки, обладающие повышенной возбудимостью, образуют скопления, из которых возникают простейшие органы чувств. В дальнейшем в зависимости от положения этих клеток происходит их специализация по отношению к раздражителям. Так, клетки ротовой области специализируются к восприятию химических раздражений (обоняние, вкус), клетки на выступающих частях тела — к восприятию механических раздражений (осязание) и т. д.

Развитие органов чувств обусловлено значением их для приспособления к условиям существования. Например, собака тонко воспринимает запах ничтожных концентраций органических кислот, выделяемых телом животных (запах следов), и плохо разбирается в запахе растений, которые не имеют для нее биологического значения.

Возрастание тонкости анализа внешнего мира обусловлено не только усложнением строения и функции органов чувств, но прежде всего усложнением нервной системы. Особенное значение для анализа внешнего мира приобретает развитие головного мозга (особенно его коры), отчего Ф. Энгельс называет органы чувств «орудиями мозга». Возникающие в силу тех или иных раздражений нервные возбуждения воспринимаются нами в форме различных ощущений. Как учит ленинская теория отражения, ощущение — это отражение в сознании человека предметов и явлений внешнего мира в результате их воздействия на органы чувств. Так, например, световая энергия, действуя на сетчатку глаза, вызывает нервные импульсы, которые, передаваясь по нервной системе, вызывают в нашем сознании зрительные ощущения. «. Ощущение. есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания» (Ленин В. И. Пол. собр. соч., т. 18, с. 46).

Для возникновения ощущений необходимы: приборы, воспринимающие раздражение, нервы, по которым передается это раздражение, и мозг, где оно превращается в факт сознания. Весь этот аппарат, необходимый для возникновения ощущения, И. П. Павлов назвал анализатором (см. также «Морфологические основы динамической локализации функций. »). «Анализатор — это такой прибор, который имеет своей задачей разлагать сложность внешнего мира на отдельные элементы» <Павлов И. П. Лекции по физиологии, 1952, с. 445).

Источник

Органы чувств человека анатомия методичка

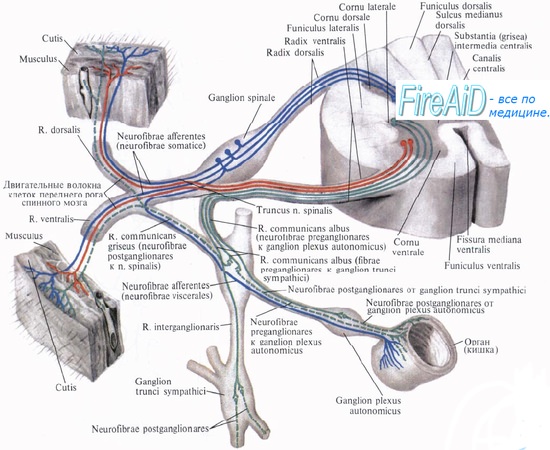

Каждый анализатор состоит из трех частей: 1) рецептор — трансформатор энергии раздражения в нервный процесс; 2) кондуктор — проводник нервного возбуждения и 3) корковый конец анализатора, где возбуждение воспринимается как ощущение.

Различают две группы ощущений:

1. Ощущения, отражающие свойства предметов и явлений окружающего материального мира: осязание, т. е. ощущение прикосновения и давления, температурное чувство (тепла, холода) и боль; затем ощущения слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные и земного притяжения.

2. Ощущения, отражающие движения отдельных частей тела и состояние внутренних органов (двигательные ощущения, ощущение равновесия тела, ощущения органов).

Соответственно этому все органы чувств делят на две группы:

1. Органы внешних чувств, получающие нервные импульсы из экстероцептивного поля, — экстероцепторы.Их шесть: органы кожного чувства, чувства земного тяготения (гравитации), слуха, зрения, вкуса и обоняния.

2. Органы внутренних ощущений: а) получающие импульсы из проприоцептивного поля (мышечно-суставное чувство, тесно связанное с чувством земного притяжения) — проприоцепторы; б) органы, воспринимающие нервные импульсы из интероцептивного поля (внутренностей и сосудов), — интероцепторы.

Ощущения, идущие из внутренних органов, обычно неопределенны и при нормальном состоянии этих органов не достигают сознания, сказываясь только «общим самочувствием». Вообще все внутренние процессы, регулируемые вегетативной нервной системой, протекают без нашего ведома и только при болезненных расстройствах дают о себе знать обычно более или менее сильной болью.

Подробно об интероцептивном анализаторе было изложено в специальной главе. Из возбуждений, идущих от проприоцептивного поля, надо упомянуть только мышечно-суставное чувство, благодаря которому воспринимается ощущение положения частей тела и происходит координация движений. С одной стороны, это чувство комбинируется с кожной чувствительностью (чувство стереогноза), а с другой, стоит в связи с органом гравитации, дающим ориентацию по отношению к гравитационному полю, который может быть рассмотрен также как статокинетический аппарат, обеспечивающий равновесие тела. Нервные окончания (в мышцах, костях, сухожилиях и суставах) и проводники мышечно-суставного чувства были описаны при изложении двигательного анализатора. В данном разделе будут рассмотрены только органы, воспринимающие ощущения, получаемые из внешнего мира,— экстероцепторы.

Общий план воспринимающих приборов у всех классов животных более или менее одинаков, несмотря на последующие значительные усложнения в деталях. Основным элементом, за исключением органов кожного чувства, у наземных животных являются особые чувствительные клетки, которые в процессе развития всегда происходят из эпителия наружного листка (эктодермы), который уже по своему положению находится в соприкосновении с окружающим миром. Каждая такая клетка на одном конце, обращенном к наружной поверхности, несет штифтик или воспринимающие волоски, а с другой стороны отдает (в органе обоняния и зрения) отросток, идущий на соединение с отростками нервных клеток проводящих нейронов.

В других органах (вкуса и слуха) чувствительная клетка, не давая центрального отростка, оплетается концевыми разветвлениями подходящего к ней афферентного нерва. Первый тип чувствительных клеток сравнительно со вторым видом нужно считать первичным. У водных животных такая форма воспринимающих элементов встречается и в кожных покровах, где эти элементы подвергаются увлажнению окружающей жидкостью. В коже наземных животных чувствительных клеток не бывает, и рецепторные нервные волокна оканчиваются или свободно между клетками эпителиального покрова, или же имеют на своих концах особого рода концевые тельца. В образовании органов чувств принимает также участие мезодерма, но только вторичным порядком, образуя для них защитные, поддерживающие и вспомогательные приспособления. Эти приспособления, обрастающие и дополняющие чувствительные клетки, т. е. рецепторы, образуют вместе с ними периферические отделы органов чувств: кожа, ухо, глаз, язык, нос. Например, зрительным рецептором являются чувствительные клетки сетчатки (палочки и колбочки), а периферическим отделом — весь глаз.

Источник

Органы чувств человека анатомия методичка

Свет явился раздражителем, который привел к возникновению в животном мире специального органа зрения, organum visus, главной частью которого у всех животных являются специфические чувствительные клетки, происходящие из эктодермы и могущие воспринимать раздражения от световых лучей. Они по большей части окружены пигментом, значение которого состоит в том, чтобы пропускать свет по определенному направлению и поглощать лишние световые лучи.

Такие клетки у низших животных разбросаны по телу (примитивные «глазки»), а в дальнейшем образуется ямка, выстланная чувствительными клетками (сетчатка), к которым подходит нерв. У беспозвоночных впереди ямки возникают светопреломляющие среды (хрусталик) для концентрации световых лучей, падающих на сетчатку. У позвоночных, у которых глаза достигают наибольшего развития, появляются, кроме того, мышцы, двигающие глаз, и защитные приспособления (веки, слезный аппарат).

Характерной особенностью позвоночных является то обстоятельство, что светочувствительная оболочка глаза (сетчатка), содержащая специфические клетки, развивается не прямо из эктодермы, а путем выпячивания из переднего мозгового пузыря.

На первом этапе развития зрительного анализатора (у рыб) в периферическом его конце (сетчатка) светочувствительные клетки имеют вид палочек, а в головном мозге находятся только зрительные центры, лежащие в среднем мозге. Такой орган зрения способен лишь к светоощущению и различению предметов. У наземных животных сетчатка дополняется новыми светочувствительными клетками — колбочками и появляются новые зрительные центры в промежуточном мозге, а у млекопитающих — и в коре. Благодаря этому глаз получает способность к цветному зрению. Все это связано с первой сигнальной системой. Наконец, у человека особенного развития достигают высшие центры зрения в коре мозга, благодаря которым у него возникают отвлеченное мышление, связанное со зрительными образами, и письменная речь, которые являются составной частью второй сигнальной системы, свойственной только человеку.

Видео анатомии глаза — зрительного анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 3.9.2020

Источник

Физиология и основы гигиены человека

Основы анатомии и физиологии человека. Профессиональные заболевания

1. ВВЕДЕНИЕ

Анатомия и физиология человека – это важнейшие биологические науки, изучающие строение и функции человеческого организма. Как устроен человек, как функционируют его органы, должен знать не только каждый медик и биолог, но и специалист – инженер-эколог, который непосредственно занимается вопросами охраны здоровья человека и окружающей природной среды.

Организм человека представляет собой единую систему с общими законами развития, закономерностями строения и жизнедеятельности. Его функционирование подчиняется биологическим закономерностям, присущим всем живым организмам. В то же время человек социален и отличается от животных развитым мышлением, интеллектом, наличием второй сигнальной системы, общественными взаимоотношениями. Особенности формы, строения тела человека невозможно понять без анализа функций, равно как нельзя представить особенности функции любого органа без понимания его строения. Человеческий организм состоит из большого числа органов, огромного количества клеток, но это не сумма отдельных частей, а единый слаженный живой организм. Поэтому нельзя рассматривать органы без взаимосвязи друг с другом, без объединяющей роли нервной и сосудистой систем.

Анатомия и физиология, входящие в число естественнонаучных дисциплин, составляют фундамент для последующего изучения экологии, токсикологии, микробиологии. Без этих наук о структуре и процессах, происходящих в органах и их элементах, нельзя понять любые преобразования как в здоровом организме в условиях нормы, так и при заболеваниях в условиях вредного воздействия экологических факторов на организм. Ведь особенности строения тела человека, характерные для каждого индивидуума, передающиеся от родителей, определяются наследственными факторами, а также влиянием на данного человека внешней среды (экологические факторы, питание, физические нагрузки). Человек живет не только в условиях биологической среды, но и в обществе, в условиях определенных человеческих взаимоотношений. Поэтому он испытывает воздействие коллектива, социальных факторов. В связи с этим анатомия и физиология изучают человека не только как биологический объект, но учитывают при этом влияние на него социальной среды, условий труда и быта.

Особую роль при этом приобретает знание профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием на организм человека различных факторов химической, физической и биологической природы.

Древние греки утверждали: «В здоровом теле – здоровый дух». Зная, как работает организм, какие факторы наиболее значимы в регуляции жизнедеятельности, можно предвидеть, каким образом возможно предотвратить нарушение функций отдельных систем и органов под влиянием различных вредных веществ, с которыми контактирует человек в результате своей производственной деятельности.

Источник

Органы чувств

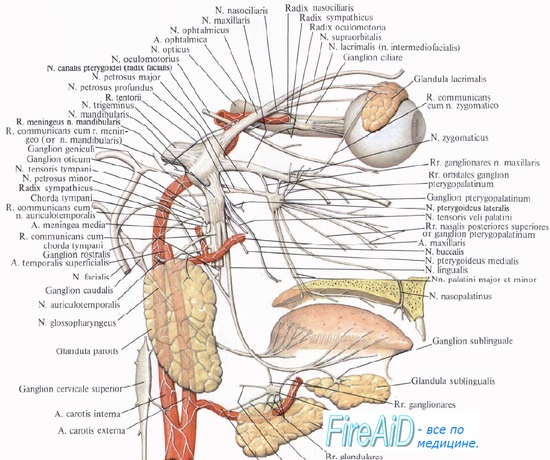

Органы чувств являются периферическими отделами анализаторов. Каждый анализатор состоит из трех частей, тесно связанных между собой функционально и морфологически: периферической, где происходит восприятие (рецепция) факторов внешней среды; промежуточной, образованной проводящими путями, и центральной, представленной участком коры большого мозга, где происходят анализ и синтез воспринятого ощущения. Особенности развития и строения органов чувств позволяют разделить их на две группы: 1) органы чувств, у которых первично-восприни- мающими раздражение являются нервные клетки (органы осязания, зрения и обоняния); 2) органы, у которых вопринимающими раздражение являются специализированные клетки (органы слуха, равновесия и вкуса).

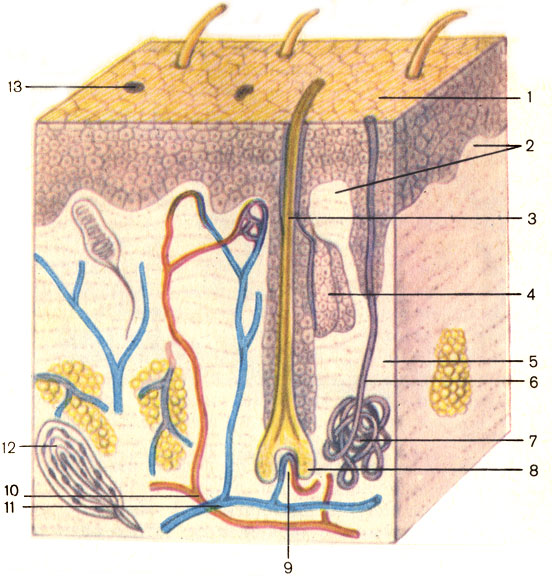

Органом осязания является кожа (cutis; рис. 204). Кожа образует внешний покров организма, плошадь которого у взрослого человека достигает 1,5 — 2,0 м 2 . Кожный покров представляет собой огромное рецепторное поле, в котором сосредоточены осязательные, температурные и болевые нервные окончания (до 300 чувствительных точек на 1 см 2 кожи).

Рис. 204. Строение кожи и волоса. 1 — эпидермис (epidermis); 2 — сосочки дермы (papillae dermi); 3 — волос (pilus); 4 — сальная железа (glandula sebacea); 5 — собственно кожа (dermis); 6 — выводной проток потовой железы (ductus sudoriferus); 7 — концевая часть потовой железы (pars terminalis glandulae sudoriferae); 8 — луковица волоса (bulbus pili); 9 — сосочек волоса (papilla pili); 10 — собственно кожные артериальные сосуды; 11 — венозные сосуды кожи; 12 — чувствительные нервные окончания; 13 — потовая пора (porus sudoriferus)

Помимо осязания, кожа защищает подлежащие части организма от повреждений, проникновения микроорганизмов и других вредных веществ, участвует в водо- и теплообмене с внешней средой.

Кожа состоит из поверхностного слоя — эпидермиса (epidermis), представленного многослойным плоским ороговевающим эпителием, и глубокого слоя — собственно кожи, или дермы (dermis), построенного из плотной волокнистой соединительной ткани. В дерме выделяют поверхностный — сосочковый и глубокий — сетчатый слои.

С глубжележащими частями (фасции, надкостница) кожа соединяется подкожной клетчаткой (кожа лба, конечностей) или подкожным жировым скоплением (кожа живота, ягодиц).

Эпидермис состоит из клеток, которые объединены в пять основных слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. Непосредственно на базальной мембране, отграничивающей эпителий от дермы, лежат клетки базального, или росткового, слоя, за счет деятельности которого происходит, постоянное, в течение всей жизни организма, обновление эпидермиса. В этом же слое находятся клетки, накапливающие красящее вещество — пигмент, содержание которого обеспечивает различную степень окраски кожи. К базальному слою тесно прилегает сосочковый слой дермы, содержащий петли кровеносных сосудов и множество нервных окончаний, обеспечивающих вместе с нервными окончаниями сетчатого слоя восприятие температурных, тактильных и болевых раздражений.

Придатками кожи у человека являются потовые и сальные железы, волосы и ногти. Потовые железы (glandulae sudoriferae) — простые трубчатые железы, концевые отделы которых в виде клубочков располагаются в самых глубоких слоях дермы, а выводные протоки спирально пронизывают все слои кожи и открываются на поверхности ее.

Сальные железы (glandulae sebaceae) — это простые альвеолярные железы, открываются в волосяной мешочек или, редко, на поверхности кожи (отсутствуют в коже ладоней и подошв).

Волосы (pili) — эластические роговые нити, покрывающие почти всю поверхность тела (кроме красной каймы губ, ладоней, подошв, боковых сторон пальцев, клитора, головки полового члена). В волосе выделяют стержень, выступающий над поверхностью кожи, и корень, расположенный в толще кожи. Последний оканчивается расширением — луковицей, в области ее происходит рост волоса. В дно луковицы вдается соединительная ткань — сосочек, содержащий сосуды и нервы. Корень волоса охвачен волосяным мешочком, или фолликулом, который представляет собой впячивание эпидермиса, окруженное соединительной тканью. С фолликулом тесно связаны пучки мышц, поднимающих волосы, и сальные железы, открывающиеся в его просвет.

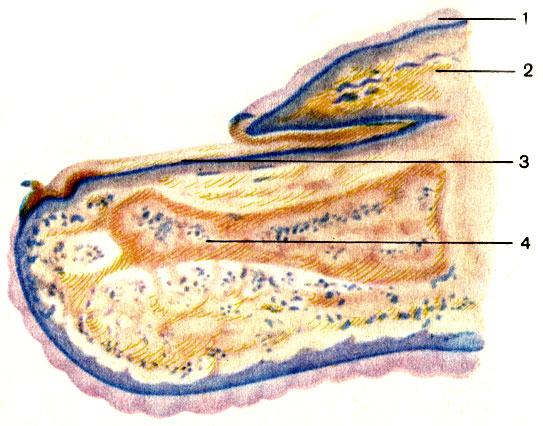

Ноготь (unguis; рис. 205) является производным эпидермиса кожи. Это плотная роговая пластинка, лежащая на ногтевом ложе на тыльной поверхности дистальной фаланги пальцев. С боков и у основания она ограничена кожными складками — валиками ногтя. Между ложем ногтя и валиками имеются боковые и задняя ногтевые борозды. В ногте выделяют корень, лежащий в задней ногтевой борозде, тело и края. Ногтевая пластинка образована плотно прилегающими друг к другу роговыми чешуйками, рост которых происходит за счет росткового слоя эпителия ногтевого ложа.

Рис. 205. Ноготь. 1 — эпидермис; 2 — валик ногтя (vallum unguis); 3 — тело ногтя (corpus unguis); 4 — дистальная фаланга пальца (phalanx distalis)

Орган вкуса расположен в начальном отделе пищеварительного тракта и служит для восприятия качества принимаемой пищи. Рецепторы вкуса представляют собой небольшие нейро-эпителиальные образования, внутри которых находятся разветвления вкусового нерва. Они носят название вкусовых луковиц и располагаются в грибовидных, листовидных и желобоватых сосочках языка и в небольшом количестве — в слизистой оболочке мягкого неба и надгортанника. Орган вкуса воспринимает четыре основных вида вкусовых ощущений: горькое (у корня языка), сладкое (кончик языка), кислое и соленое (края языка).

Орган обоняния реагирует на химические раздражения, попадающие в полость носа в виде газов или паров вместе с вдыхаемым воздухом. Обонятельные эпителиальные клетки расположены в слизистой оболочке верхнего отдела полости носа, в области верхней носовой раковины и соответствующей части перегородки носа. Обонятельная поверхность слизистой оболочки составляет около 6 см 2 и различает несколько тысяч разных оттенков запахов, что позволяет вместе с органом вкуса осуществлять постоянный контроль качества пищи, поступающей в организм.

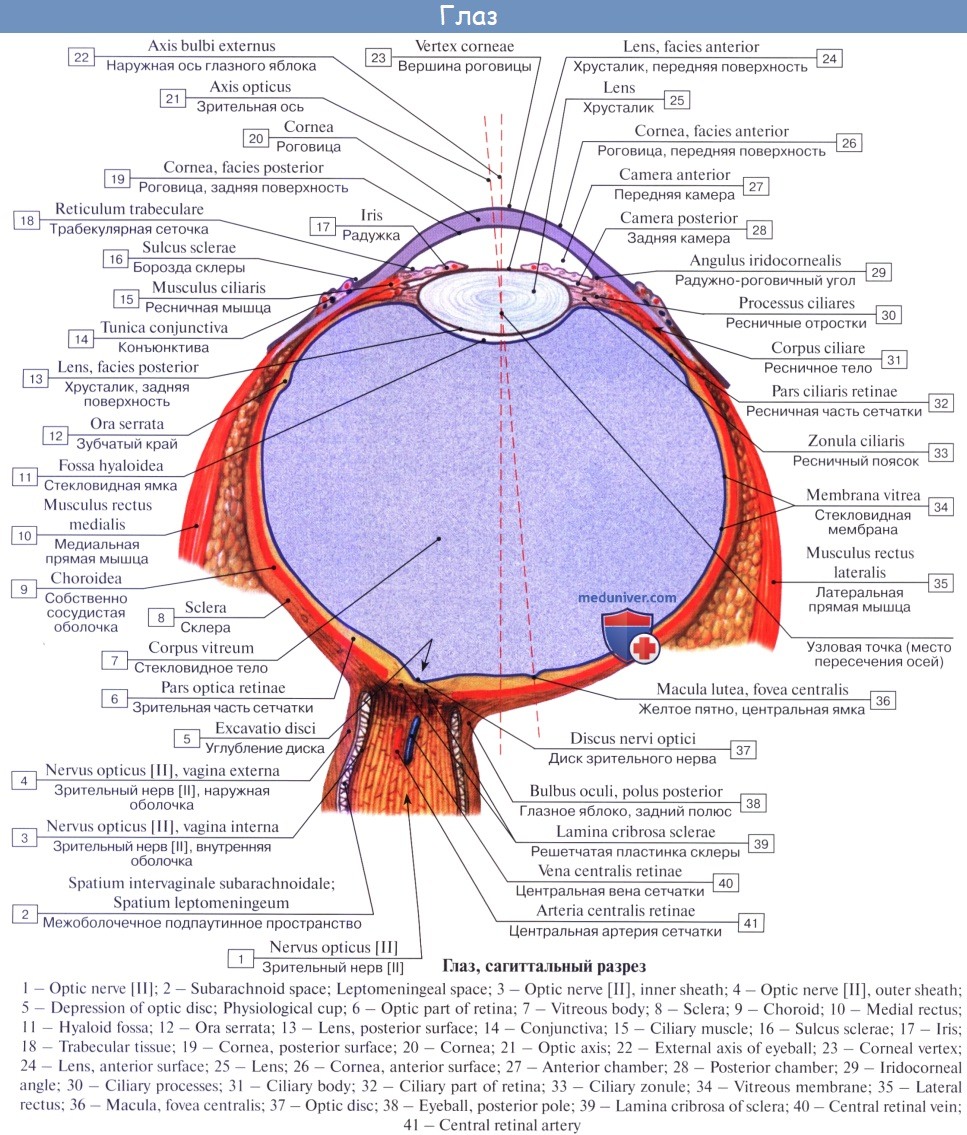

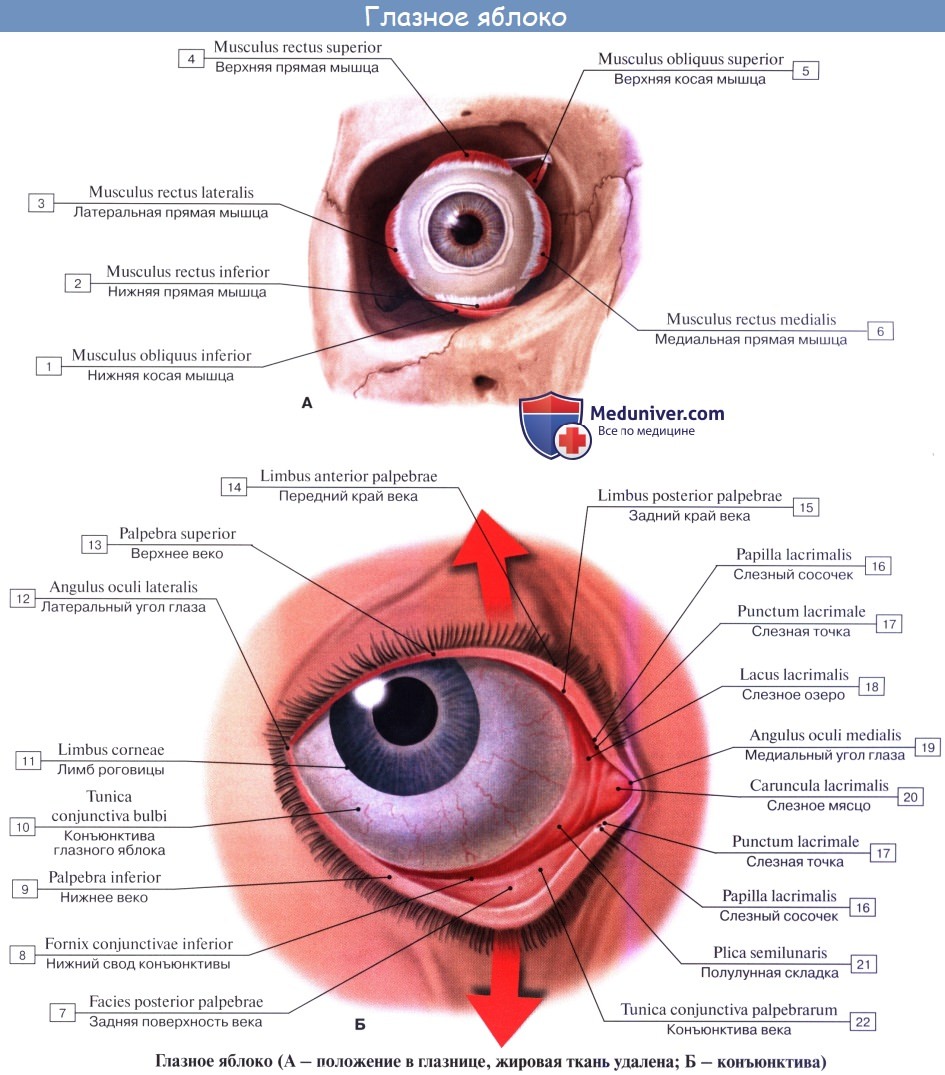

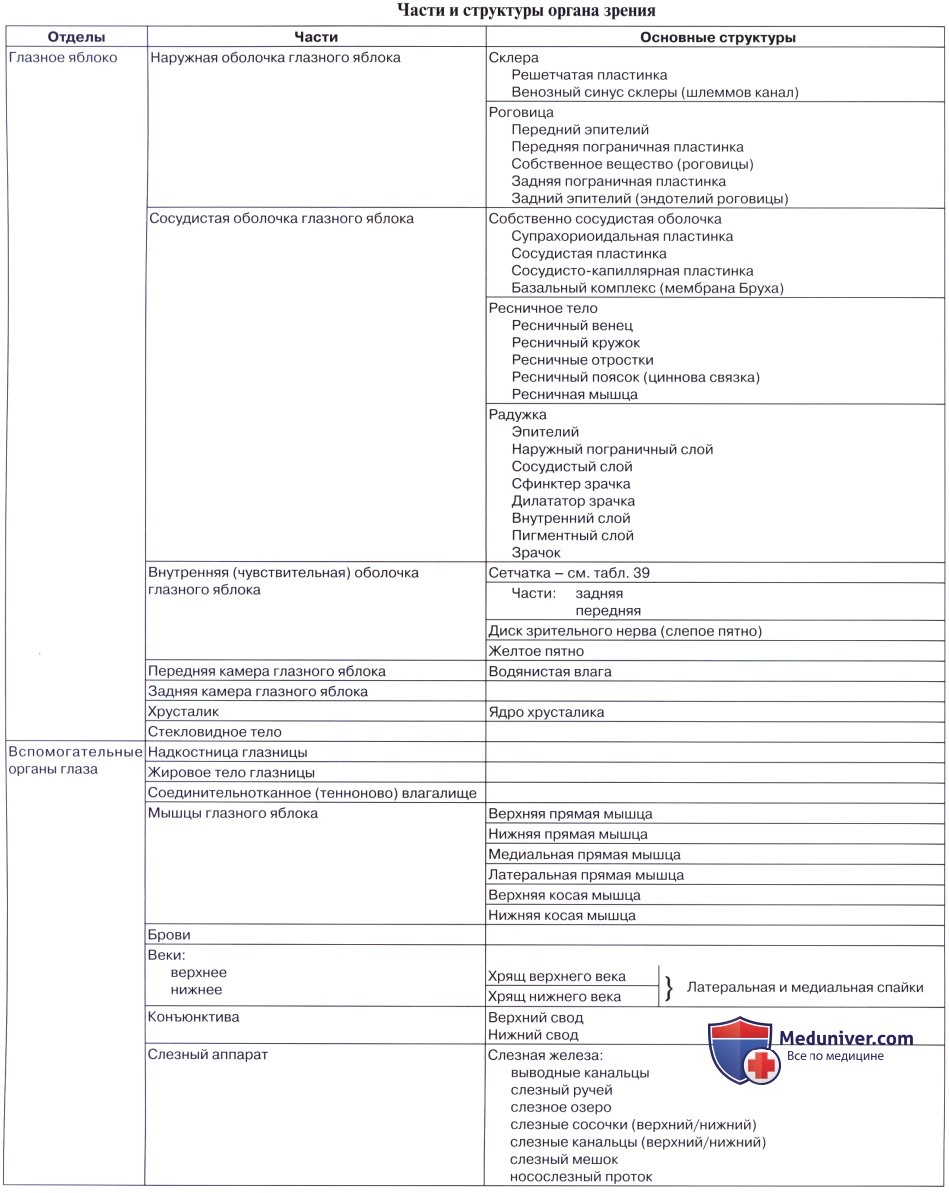

Орган зрения воспринимает световые раздражения, посредством которых определяются форма окружающих человека предметов, их величина, расстояние от глаза, движение, степень освещенности и цвет предметов.

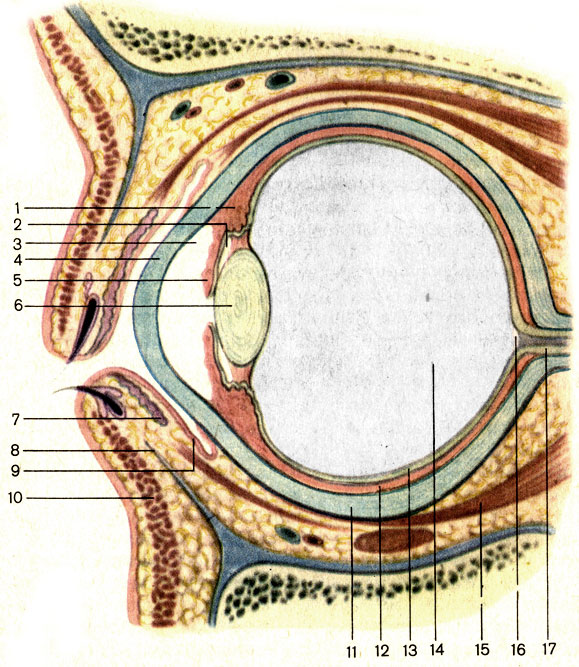

Воспринимающим аппаратом органа зрения является глазное яблоко (bulbus oculi; рис. 206), расположенное в переднем отделе глазницы.

Рис. 206. Глазное яблоко; сагиттальный разрез. 1 — ресничное тело (corpus ciliare); 2 — задняя камера глазного яблока (camera posterior bulbi); 3 — передняя камера глазного яблока (camera anterior bulbi); 4 — роговица (cornea); 5 — радужка (iris); 6 — хрусталик (lens); 7 — железа хряща века (glandula tarsalis); 8 — нижний хрящ века (tarsus inferior); 9 — конъюнктива (tunica conjunctiva); 10 — мышца нижнего века (m. tarsalis inferior); 11 — склера (sclera); 12 — собственно сосудистая оболочка (choroidea); 13 — сетчатка (retina); 14 — стекловидное тело (corpus vitreum); 15 — мышца глазного яблока (m. bulbi); 16 — диск зрительного нерва (discus nervi optici); 17 — зрительный нерв (n. opticus)

Стенки глазного яблока состоят из трех оболочек: фиброзной, сосудистой и внутренней (чувствительной). Наружная, или фиброзная, оболочка (tunica fibrosa bulbi) состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, не пропускающей световых лучей,- склеры (sclera). К ней прикрепляются мышцы и слизистая оболочка глаза (конъюнктива). В передней части фиброзная оболочка имеет прозрачный участок, называемый роговицей (cornea). Она имеет сходство с часовым стеклышком или выпуклой линзой. Роговица богата нервными окончаниями, но не содержит кровеносных сосудов.

Кнутри от фиброзной оболочки располагается сосудистая оболочка (tunica vasculosa bulbi), содержащая большое количество кровеносных сосудов. По круговой линии от места, где склера переходит в роговицу, находится граница между собственно сосудистой оболочкой (choroidea), ресничным телом (corpus ciliare) и радужкой (iris), содержащей, кроме сосудов, большое количество пигментных клеток. В центре радужки имеется круглое отверстие — зрачок (pupilla), через который свет проникает внутрь глазного яблока. Диаметр зрачка может изменяться вследствие сокращения имеющихся в радужке двух слоев гладких мышечных волокон: круговой слой мышц суживает зрачок (сфинктер зрачка), а радиальный — расширяет его (дилататор зрачка). Этими мышцами регулируется количество света, поступающего в глазное яблоко.

Между радужкой и роговицей имеется пространство, заполненное прозрачной жидкостью, — передняя камера глаза.

Кзади от радужки располагается хрусталик (lens), представляющий собой прозрачное двояковыпуклое тело с более плоской передней стороной. Хрусталик окружен сумкой, в которую вплетаются соединительнотканные волокна, идущие от ресничной мышцы (m. ciliaris), регулирующей кривизну хрусталика. Последняя является частью ресничного тела.

Между радужкой, ресничной мышцей и передней поверхностью хрусталика образуется кольцевидная щель — задняя камера глаза, также заполненная прозрачной жидкостью — водянистой влагой (humor aguosus).

Позади хрусталика полость глазного яблока заполнена стекловидным телом (corpus vitreum), представляющим собой совершенно прозрачную студенистую массу, вплотную прилегающую к сетчатке.

Сетчатка (retina) является внутренней оболочкой глазного яблока. Она образована разветвлениями окончаний зрительного нерва и состоит из восьми различных слоев клеток. Основными являются световые рецепторы: палочки, воспринимающие яркость света, и колбочки, воспринимающие цвет. Количество палочек приближается к 130 млн., колбочек — 7 млн. Импульсы от сетчатки по зрительному нерву проходят к коре затылочной доли полушарий большого мозга, где расположен корковый конец зрительного анализатора.

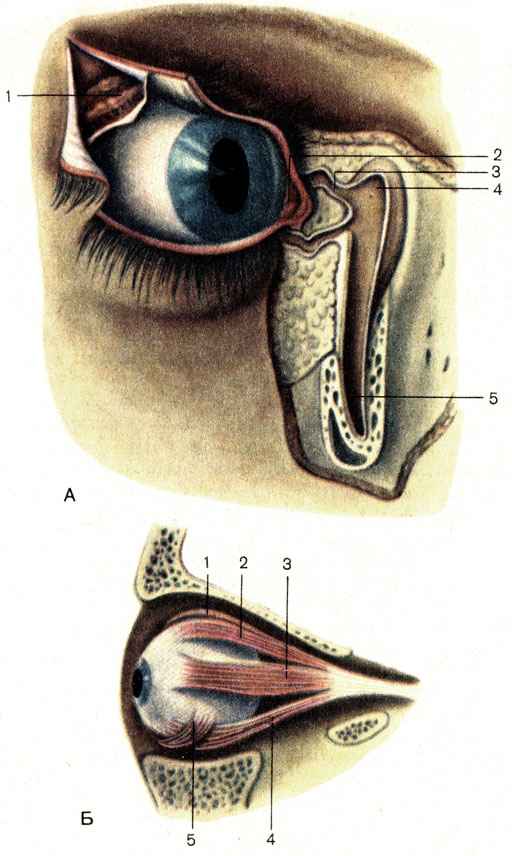

Вспомогательные органы глаза представлены глазными мышцами, веками, ресницами и слезным аппаратом.

Выделяются семь мышц глазного яблока (рис. 207): верхняя, нижняя, медиальная и латеральная прямые мышцы, верхняя и нижняя косые и мышца, поднимающая верхнее веко. Глазные мышцы, за исключением нижней косой, начинаются от сухожильного кольца, расположенного в области зрительного канала, и прикрепляются к наружной оболочке по окружности глаза. При сокращении прямые мышцы вращают глазное яблоко каждая в свою сторону, верхняя косая направляет передний полюс глазного яблока вниз и кнаружи, а нижняя — вверх и кнаружи. Таким образом, мышцы обеспечивают движения глазного яблока во всех направлениях.

Рис. 207. Слезный аппарат (А) и мышцы глазного яблока (Б). А: 1 — слезная железа (glandula lacrimalis); 2 — слезный сосочек (papilla lacrimalis); 3 — слезный каналец (canaliculus lacrimalis); 4 — слезный мешок (saccus lacrimalis) вскрыт; 5 — носослезный проток (ductus nasolacrimalis). Б: 1 — мышца, поднимающая верхнее веко (m. levator palpebrae superioris); 2 — верхняя прямая мышца (m. rectus superior); 3 — латеральная прямая мышца (m. rectus lateralis); 4 — нижняя прямая мышца (m. rectus inferior); 5 — нижняя косая мышца (m. obliquus inferior).

Веки (palpebrae) образованы тонкими плотными волокнистыми соединительными пластинками. Снаружи они покрыты нежной кожей с очень рыхлой подкожной клетчаткой. Внутренняя поверхность век выстлана слизистой оболочкой, носящей название конъюнктивы. Она переходит с век на глазное яблоко, покрывая его до края роговицы. В результате между задней поверхностью век и глазным яблоком образуется конъюнктивальный мешок, всегда наполненный слезной жидкостью, смачивающей роговицу.

В области внутреннего угла глаза края век несколько расходятся, образуя расширение в виде бухты — слезное озеро (см. рис. 207). На краю каждого века имеется маленькое отверстие — слезная точка, ведущая в слезный каналец. Верхний и нижний слезные канальцы открываются в слезный мешок, который продолжается в носослезный канал, заканчивающийся в полости носа.

По свободным краям век располагаются в 2 — 3 ряда ресницы (cillia), несколько позади их по внутреннему краю века находится ряд отверстий особых сальных железок, расположенных в толще пластинок век.

Слезный аппарат глаза состоит из двух трубчатых слезных желез (glandulae lacrimales), расположенных в наружноверхнем углу глазницы (см. рис. 207). Их протоки (8 — 10) открываются в конъюнктивальную полость. Слезная жидкость омывает поверхность глазного яблока и накапливается в слезном озере медиального угла глаза, а оттуда через носослезный канал поступает в нижний носовой ход.

К защитным приспособлениям глаза относятся также стенки глазницы, жировая клетчатка вокруг и позади глазного яблока, брови и веки.

Преддверно-улитковый орган, или орган слуха и равновесия, является одним из сложных органов чувств, так как содержит клетки-рецепторы нескольких видов: а) рецепторы, воспринимающие звуковые колебания; б) рецепторы, дающие возможность определить положение тела в пространстве, и в) рецепторы, воспринимающие изменения направления и быстроты движения.

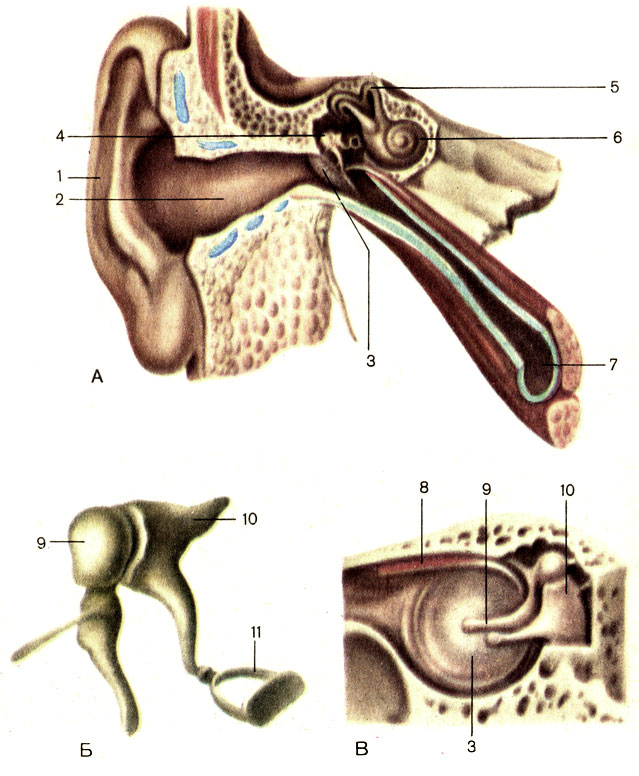

Анатомически в преддверно-улитковом органе выделяют наружное, среднее и внутреннее ухо (рис. 208).

Рис. 208. Преддверно-улитковый орган (А, схема), слуховые косточки (Б), среднее ухо (В). 1 — ушная раковина (auricula); 2 — наружный слуховой проход (meatus acusticus ехternus); 3 — барабанная перепонка (membrana tympani); 4 — среднее ухо (auris media); 5 — костные полукружные каналы (canales semicirculares ossei); 6 — улитка (cochlea); 7 — слуховая труба (tuba auditiva); 8 — мышца, напрягающая барабанную перепонку; (m. tensor tympani); 9 — молоточек (malleus); 10 — наковальня (incus); 11 — стремя (stapes)

Наружное ухо (auris externa) участвует в собирании и проведении звуков и состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина (auricula) построена из упругого эластического хряща, покрытого тонким слоем кожи. Наружный слуховой проход (meatus acusticus externus) представляет собой изогнутый канал длиной около 2,5 — 3,0 см, состоящий из наружного отдела — хрящевого наружного слухового прохода и внутреннего — костного слухового прохода, залегающего в височной кости. Внутренний конец закрыт тонкой эластичной барабанной перепонкой (membrana tympani), отделяющей его от среднего уха.

Среднее ухо, или барабанная полость (auris media), имеет на медиальной стенке, обращенной к внутреннему уху, два отверстия: овальное — окно преддверия и круглое — окно улитки (рис. 209). Посредством небольшой (длиной 3,5 — 4,0 см) слуховой трубы (tuba auditiva) барабанная полость сообщается с верхним отделом глотки.

С латеральной стороны барабанной полости находится барабанная перепонка, воспринимающая звуковые колебания воздуха и передающая их звукопроводящей системе среднего уха.

К последней относятся слуховые косточки: молоточек (malleus), наковальня (incus) и стремя (stapes), соединенные между собой суставами и связками (см. рис. 208). Молоточек приращен к внутренней поверхности барабанной перепонки своей рукояткой, а головкой сочленен с наковальней. Наковальня в свою очередь соединена суставом со стременем, которое своим широким основанием вставлено в окно преддверия, плотно прилегая к его перепонке. Движения слуховых косточек обеспечиваются мышцей, напрягающей барабанную перепонку, и стременной мышцей.

Внутренне ухо (auris interna) представлено наиболее важной и сложно устроенной частью слухового аппарата — лабиринтом, располагающимся в пирамиде височной кости. Внутри костного лабиринта имеется замкнутый соединительнотканный перепончатый лабиринт, повторяющий форму костного. Пространство между костным и перепончатым лабиринтами заполнено жидкостью — перилимфой, а полость перепончатого лабиринта — эндолимфой.

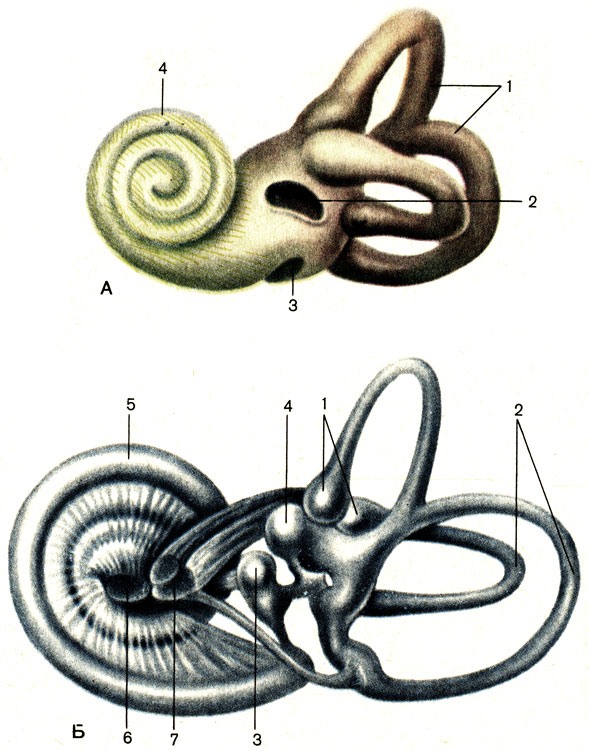

Лабиринт состоит из трех отделов: преддверия, полукружных каналов и улитки.

Преддверие (vestibulum) представляет собой небольшую овальную полость в средней части лабиринта, состоящую из двух пузырьков, соединенных между собой узким канальцем. Задний — эллиптический мешочек, маточка (utriculus), сообщается пятью отверстиями и с полукружными каналами, а передний — сферический мешочек (sacculus) — с улиткой.

Стенки мешочков выстланы плоским эпителием, за исключением одного участка, называемого пятнышком (macula), где имеется цилиндрический эпителий, содержащий опорные и волосковые клетки, несущие на своей поверхности тонкие отростки, обращенные в полость мешочка. От волосковых клеток начинаются нервные волокна вестибулярной части слухового нерва. Поверхность эпителия покрыта особой тонковолокнистой студенистой отолитовой мембраной, в которую включены состоящие из карбоната кальция кристаллы — отолиты, или статоконии.

Кзади от преддверия расположены три взаимно перпендикулярных полукружных канала (canales semicirculares): один в горизонтальной и два в вертикальной плоскостях (см. рис. 209). Полукружные каналы — это узкие трубки, наполненные эндолимфой. Каждый канал имеет на одном из своих концов расширение — ампулу, где в слуховом гребешке сосредоточены клетки чувствительного эпителия, от которого начинаются веточки вестибулярного нерва. Эпителиальные клетки имеют на свободной поверхности волоски, склеенные между собой студенистым веществом.

Рис. 209. Костный (A) и перепончатый (Б) лабиринты. А: 1 — костные полукружные каналы (canales semicirculares ossei); 2 — окно преддверия (fenestra vestibuli); 3 — окно улитки (fenestra cochleae); 4 — спиральный канал улитки (canalis spiralis cochleae). Б: 1 — перепончатые ампулы (ampullae membranaceae); 2 — полукружные протоки (ductus semicirculares); 3 — сферический мешочек (saccuius); 4 — эллиптический мешочек (utriculus); 5 — улитковый проток (ductus cochlearis); 6 — улитковая часть преддверно-улиткового нерва (pars cochlearis n. vestibulocochlearis); 7 — преддверная часть преддверно-улиткового нерва (pars vestibularis n. vestibulocochlearis)

Кпереди от преддверия располагается улитка (cochlea), представляющая собой перепончатый спирально извитой канал, делающий два с половиной оборота вокруг стержня улитки и заканчивающийся слепо (см. рис. 209).

В полость спирального канала улитки по всей его длине от стержня вдается спиральная костная пластинка, разделяющая полость улитки на два хода: верхний, сообщающийся с преддверием лабиринта, называемый лестницей преддверия (scala vestibuli), и нижний, упирающийся одним концом в перепонку окна улитки барабанной полости и поэтому носящий название барабанной лестницы (scala tympani). Оба хбда в области верхушки улитки сообщаются между собой.

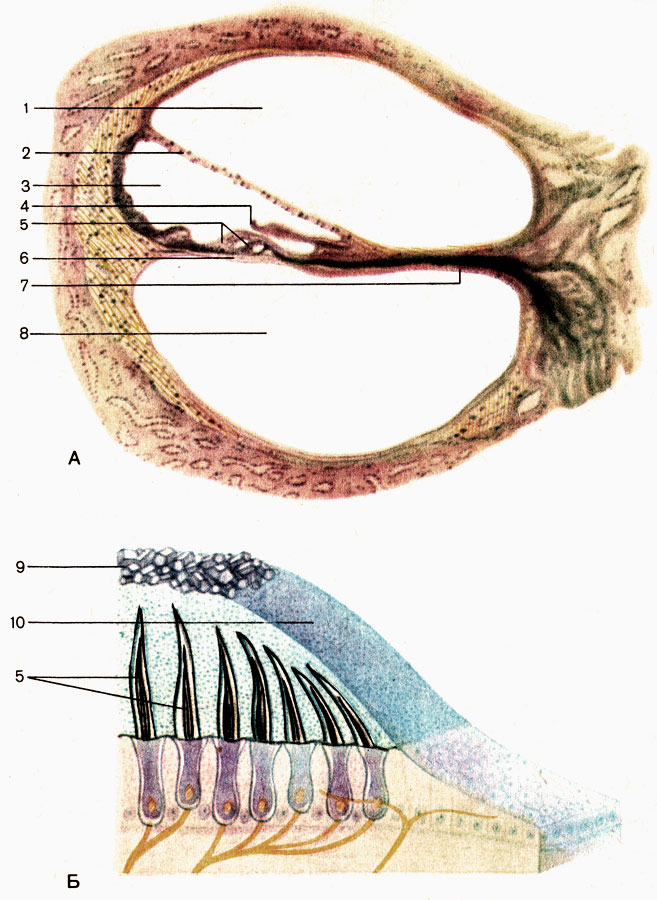

Перегораживающая полость улитки костная спиральная пластинка не доходит до противоположной стороны спирального канала, а ее продолжением служит соединительнотканная спиральная базилярная пластинка. Под углом к базилярной пластинке от края костной спиральной пластинки отходит преддверная мембрана, которая ограничивает улитковый проток (ductus cochlearis). Этот треугольной формы проток имеет на базилярной пластинке сложное устройство в виде выступа нейроэпителия, представляющее собой собственно воспринимающий аппарат слухового анализатора — спиральный, или кортиев, орган (organum spirale).

Спиральный орган состоит из многочисленных разнообразных опорных и эпителиальных клеток, расположенных на основной мембране (рис. 210).

Рис. 210. Поперечный разрез улитки (А) и воспринимающий участок вестибулярного аппарата (Б). 1 — лестница преддверия (scala vestibuli); 2 — вестибулярная мембрана (membrana vestibularis); 3 — улитковый проток (ductus cochlearis); 4 — покровная мембрана (membrana tectoria); 5 — волосковые сенсорные клетки (cellulae sensoriae pilosae); 6 — базилярная мембрана (membrana basilaris); 7 — костная спиральная пластинка (lamina spiralis ossea); 8 — барабанная лестница (scala tympani); 9 — статоконии (statoconia); 10 — мембрана статоконий (membrana statoconiorum)

Над клетками спирального органа располагается покровная мембрана (membrana tectoria). К клеткам спирального органа подхoдят тонкие нервные волоконца, являющиеся отростками нервных клеток спирального ганглия. Центральные отростки этих клеток выходят на основание улитки, где образуют улитковый корешок преддверно-улиткового нерва.

Спиральный орган является воспринимающим аппаратом звуковых раздражений. Преддверие и полукружные каналы играют роль органов равновесия.

Источник