Органы чувств анатомия физиология

Сенсорные системы человека являются частью его нервной системы, способной воспринимать внешнюю для мозга информацию, передавать ее в мозг и анализировать. Получение информации от окружающей среды и собственного тела является обязательным и необходимым условием существования человека. Термин «сенсорные (лат. sensus — чувство) системы» сменил название «органы чувств», сохранившееся только для обозначения анатомически обособленных периферических отделов некоторых сенсорных систем (как, например, глаз или ухо). В отечественной литературе в качестве синонима сенсорной системы применяется предложенное И. П. Павловым понятие «анализатор», указывающее на функцию сенсорной системы.

Все сенсорные системы состоят из периферических рецепторов, проводящих путей и переключательных ядер, первичных проекционных областей коры и вторичной сенсорной коры. Сенсорные системы организованы иерархически, т. е. включают несколько уровней последовательной переработки информации. Низший уровень такой переработки обеспечивают первичные сенсорные нейроны, которые расположены в специализированных органах чувств или в чувствительных ганглиях и предназначены для проведения возбуждения от периферических рецепторов в центральную нервную систему. Периферические рецепторы — это чувствительные высокоспециализированные образования, способные воспринять, трансформировать и передать энергию внешнего стимула первичным сенсорным нейронам.

Центральные отростки первичных сенсорных нейронов оканчиваются в головном или спинном мозге на нейронах второго порядка, тела которых расположены в переключательном ядре. В нем имеются не только возбуждающие, но и тормозные нейроны, участвующие в переработке передаваемой информации. Представляя более высокий иерархический уровень, нейроны переключательного ядра могут регулировать передачу информации путем усиления одних и торможения или подавления других сигналов. Аксоны нейронов второго порядка образуют проводящие пути к следующему переключательному ядру, общее число которых обусловлено специфическими особенностями разных сенсорных систем. Окончательная переработка информации о действующем стимуле происходит в сенсорных областях коры.

Сенсорные системы человека обеспечивают:

1) формирование ощущений и восприятие действующих стимулов;

2) контроль произвольных движений;

3) контроль деятельности внутренних органов;

4) необходимый для бодрствования человека уровень активности мозга.

Ощущение представляет собой субъективную чувственную реакцию на действующий сенсорный стимул (например, ощущение света, тепла или холода, прикосновения и т. п.). Однородные сенсорные стимулы активируют одну из сенсорных систем и вызывают субъективно одинаковые ощущения, совокупность которых обозначается термином модальность. Самостоятельными модальностями являются осязание, зрение, слух, обоняние, вкус, чувство холода или тепла, боли, вибрации, ощущение положения конечностей и мышечной нагрузки. Внутри модальностей могут существовать разные качества, или субмодальности; например, во вкусовой модальности различают сладкий, соленый, кислый и горький вкус. На основе совокупности ощущений формируется чувственное восприятие, т. е. осмысление ощущений и готовность их описать. Восприятие не является простым отражением действующего стимула, оно зависит от распределения внимания в момент его действия, памяти о прошлом сенсорном опыте и субъективного отношения к происходящему, выражающегося в эмоциональных переживаниях.

Сенсорное восприятие включает следующие этапы:

1) действие раздражителя на периферические рецепторы;

2) преобразование энергии стимула в электрические сигналы — потенциалы действия, возникающие в первичном сенсорном нейроне;

3) последующую переработку передаваемых сигналов на всех иерархических уровнях сенсорной системы;

4) возникновение субъективной реакции на раздражитель, представляющей собой восприятие или внутреннее представительство действующего стимула в виде образов или словесных символов.

Указанная последовательность соблюдается во всех сенсорных системах, отражая иерархический принцип их организации.

Источник

Физиология и основы гигиены человека

Основы анатомии и физиологии человека. Профессиональные заболевания

1. ВВЕДЕНИЕ

Анатомия и физиология человека – это важнейшие биологические науки, изучающие строение и функции человеческого организма. Как устроен человек, как функционируют его органы, должен знать не только каждый медик и биолог, но и специалист – инженер-эколог, который непосредственно занимается вопросами охраны здоровья человека и окружающей природной среды.

Организм человека представляет собой единую систему с общими законами развития, закономерностями строения и жизнедеятельности. Его функционирование подчиняется биологическим закономерностям, присущим всем живым организмам. В то же время человек социален и отличается от животных развитым мышлением, интеллектом, наличием второй сигнальной системы, общественными взаимоотношениями. Особенности формы, строения тела человека невозможно понять без анализа функций, равно как нельзя представить особенности функции любого органа без понимания его строения. Человеческий организм состоит из большого числа органов, огромного количества клеток, но это не сумма отдельных частей, а единый слаженный живой организм. Поэтому нельзя рассматривать органы без взаимосвязи друг с другом, без объединяющей роли нервной и сосудистой систем.

Анатомия и физиология, входящие в число естественнонаучных дисциплин, составляют фундамент для последующего изучения экологии, токсикологии, микробиологии. Без этих наук о структуре и процессах, происходящих в органах и их элементах, нельзя понять любые преобразования как в здоровом организме в условиях нормы, так и при заболеваниях в условиях вредного воздействия экологических факторов на организм. Ведь особенности строения тела человека, характерные для каждого индивидуума, передающиеся от родителей, определяются наследственными факторами, а также влиянием на данного человека внешней среды (экологические факторы, питание, физические нагрузки). Человек живет не только в условиях биологической среды, но и в обществе, в условиях определенных человеческих взаимоотношений. Поэтому он испытывает воздействие коллектива, социальных факторов. В связи с этим анатомия и физиология изучают человека не только как биологический объект, но учитывают при этом влияние на него социальной среды, условий труда и быта.

Особую роль при этом приобретает знание профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием на организм человека различных факторов химической, физической и биологической природы.

Древние греки утверждали: «В здоровом теле – здоровый дух». Зная, как работает организм, какие факторы наиболее значимы в регуляции жизнедеятельности, можно предвидеть, каким образом возможно предотвратить нарушение функций отдельных систем и органов под влиянием различных вредных веществ, с которыми контактирует человек в результате своей производственной деятельности.

Источник

Органы чувств анатомия физиология

№ 231 Классификация и характеристика органов чувств. Общий план их строения, связи с мозгом.

Органами чувств называют анатомические образования, воспринимающие энергию внешнего воздействия, трансформирующие ее в нервный импульс и передающие этот импульс в мозг.

Различного рода внешние воздействия воспринимаются кожным покровом, специализированными органами чувств: органом зрения, преддверно-улитковым органом (орган слуха и равновесия), органами обоняния и вкуса. При помощи органов чувств, способных определять и передавать в мозг неодинаковые по характеру и силе, трансформированные в нервный импульс внешние влияния, человек ориентируется в окружающей внешней среде, отвечает на эти влияния теми или иными действиями. Одни внешние воздействия воспринимаются при непосредственном соприкосновении тела человека с предметами. Находящиеся в коже чувствительные нервные окончания реагируют на прикосновение, давление (тактильная чувствительность), болевое воздействие и температуру внешней среды (болевая и температурная чувствительность). Специальные чувствительные приборы, располагающиеся в слизистой оболочке языка (орган вкуса), воспринимают вкус пиши. Другие внешние воздействия улавливаются организмом на расстоянии. Такую функцию выполняют сложно устроенные специализированные чувствительные приборы. Орган зрения воспринимает свет, орган слуха улавливает звук, орган равновесия — изменения положения тела (головы) в пространстве, орган обоняния — запахи.

Органы чувств развились и сформировались в процессе приспособления организма к меняющимся условиям внешней среды, усложнились их строение и функции во взаимосвязи с развитием и усложнением ЦНС. Параллельно с развитием головного мозга формировались органы чувств. Наряду с сохранившимися и развившимися нервными связями органов чувств с подкорковыми нервными центрами, при участии которых осуществляются автоматические рефлекторные акты, появились связи с корой большого мозга. Именно в коре большого мозга анализируются внешние воздействия, осмысливаются взаимоотношения организма с внешней средой.

Органы чувств только воспринимают внешние воздействия. Высший анализ этих воздействий происходит в коре большого мозга, куда нервные импульсы поступают по нервным волокнам (нервам), связывающим органы чувств с головным мозгом. Органы чувств — анализаторы.

Каждый анализатор включает:

1) периферический прибор, воспринимающий внешнее воздействие (свет, звук, запах, вкус, прикосновение) и трансформирующий его в нервный импульс;

2) проводящие пути, по которым нервный импульс поступает в соответствующий нервный центр;

3) нервный центр в коре большого мозга (корковый конец анализатора).

Проводящие пути, по которым нервные импульсы от органов чувств проводятся к коре большого мозга, относятся к группе проекционных экстероцептиных проводящих путей головного мозга.

1) Первичночувствующие (механорецепторы кожи, интерорецепторы, терморецепторы, обонятельные рецепторы) — сами являются окончаниями нейрона, сами генерируют ПД

2) Вторичночувствующие (слуховой, вестибулярный, вкусовой, зрительный) — клетки эпителия; под действием раздражителя генерируют рецепторный потенциал, на нервные окнчатия действуют при помощи медиаторов.

№ 232 Орган слуха и равновесия; общий план строения и функциональные особенности.

Преддверно-улитковый орган, organum veslibutocochleare , орган равновесия (преддверный), воспринимающий положение тела (головы) при его перемещении в пространстве, и орган слуха.

Орган равновесия — аппарат, представлен преддверием и тремя полукружными каналами, расположенными в трех взаимно перпендикулярных плоскостях и воспринимающими не только положение тела в пространстве и его перемещения но прямой, но и движения (повороты тела, головы в любой плоскости).

Орган слуха появился позже путем обособления от органа равновесия. Помимо звуковоспринимающего аппарата, относящегося к внутреннему уху, появился звукопроводящий аппарат, включающий среднее ухо (барабанная полость с ее слуховыми косточками, слуховая труба). Сформировалось наружное ухо с его звукоулавливающим приспособлением — ушной раковиной, подвижной и поворачивающейся навстречу звуку у многих млекопитающих. Появились подкорковые и корковые центры слуха, достигшие высшего своего развития в коре большого мозга у человека, где производится не только анализ нервных импульсов, поступающих в мозг из органа слуха, но и абстрактное «звуковое» мышление, связанное с особенностями второй сигнальной системы.

Преддверно-улитковый орган подразделяют на три части, тесно связанные анатомически и функционально: это наружное, среднее и внутреннее ухо. К наружному уху относятся ушная раковина и наружный слуховой проход, к среднему — барабанная полость с сосцевидными ячейками и слуховая (евстахиева) труба. Наиболее сложно устроено внутреннее ухо, в котором различают костный и перепончатый лабиринты, образующие собственно орган слуха и равновесия (преддверный орган), расположенный только во внутреннем ухе. Наружное, среднее ухо и часть внутреннего (улитка) принадлежат органу слуха.

Внутренне ухо содержит рецепторы вестибулярного и слухового анализаторов.

Слуховые — улитка с кортиевым органом. Это костная структура в виде спирали, закручена в 2,5 завитка. 2 мембраны — слуховая и основная. 3 канала — вестибулярная лестница (перилимфа), улиточныцй ход (эндолимфа) и тимпаническая лестница (перилимфа). Верхний и нижний связаны геликотремой. На основной мембране — кортиев орган — волосковые клетки под текториальной мебраной.

СЛУХ: мех. волна на барабанной перепонке и косточках: колебания овального окна; волнообразные перемещения перилимфы и смещение основной мембраны; покровная пластинка и кортиев орган смещаются, волоски наклоняются. Физико-химические изменения рецепторов и возбуждения слуховых невров.

РАВНОВЕСИЕ. Орган равновесия — в височной кости рядом с улиткой. 2 отолитовых органа:

-утрикулюс (овальный мешочек)

-саккулюс (круглый мешочек)

и 3 полукружных канала во взаимно-перпендикулярных плоскостях. 1 конец каждого канала — ампула

Все они — из тонких перепонок, формирующих перепончатый лабиринт. Внутри — эндолимфа, связанная с эндолимфой улитки. Окружен перилимофй.

Статолитовые органы (здесь — макулы) — линейные ускорения. Наклон головы — смещение мешочков (обычно утри кулюс — горизонтально, саккулюс — вертикально). Внутри них сенсорный эпителий с волосковыми клетками, на оттолитовой мембране с кристаллами карбоната кальция. При действии силы тяжетси и линейных ускорений — смещение мембран, раздражение клеток.

КАналы — угловые ускорения. Здесь — купулы в ампулах, покрывающие кристы ресничного эпителия. Угловые ускорения- сдвиг эндолимфы — смещение купулы — раздражение ресничных клеток.

Проводящий путь вестибулярного (статокинетического) анализатора обеспечивает проведение нервных импульсов от волосковых сенсорных клеток ампулярных гребешков (ампулы полукружных протоков) и пятен (эллиптического и сферического мешочков) в корковые центры полушарий большого мозга.

Тела первых нейронов статокинетического анализатора лежат в преддверном узле, находящемся на дне внутреннего слухового прохода. Периферические отростки псевдоуниполярных клеток преддверного узла заканчиваются на волосковых сенсорных клетках ампулярных гребешков и пятен.

Центральные отростки псевдоуниполярных клеток в виде преддверной части преддверно-улиткового нерва вместе с улитковой частью через внутреннее слуховое отверстие вступают в полость черепа, а затем в мозг к вестибулярным ядрам лежащим в области вестибулярного поля, area vesribularis ромбовидной ямки

Восходящая часть волокон заканчивается на клетках верхнего вестибулярного ядра (Бехтерева*) Волокна составляющие нисходящую часть, заканчиваются в медиальном (Швальбе**), латеральном (Дейтерса***) и нижнем Роллера****) вестибулярных ядpax

Аксоны клеток вестибулярных ядер (II нейроны) образуют ряд пучков, которые идут к мозжечку, к ядрам нервов глазных мышц ядрам вегетативных центров, коре головного мозга, к спинному мозгу

Часть аксонов клеток латерального и верхнего вестибулярного ядра в виде преддверно-спинномозгового пути направляется в спинной мозг располагаясь по периферии на границе переднего и боковою канатиков и заканчивается посегментно на двигательных анимальных клетках передних рогов, осуществляя проведение вестибулярных импульсов на мышцы шеи туловища и конечностей, обеспечивая поддержание равновесия тела

Часть аксонов нейронов латерального вестибулярного ядpa направляется в медиальный продольный пучок своей и противоположной стороны, обеспечивая связь органа равновесия через латеральное ядро с ядрами черепных нервов (III, IV, VI нар), иннервирующих мышцы глазного яблока что позволяет сохранить направление взгляда, несмотря на изменения положения головы. Поддержание равновесия тела в значительной степени зависит от согласованных движений глазных яблок и головы

Аксоны клеток вестибулярных ядер образуют связи с нейронами ретикулярной формации мозгового ствола и с ядрами покрышки среднего мозга

Появление вегетативных реакций (урежение пульса, падение артериального давления , тошнота, рвота, побледнение лица, усиление перистальтики желудочно-кишечного тракта и т.д.) в ответ на чрезмерное раздражение вестибулярного аппарата можно объяснить наличием связей вестибулярных ядер через ретикулярную формацию с ядрами блуждающего и языкоглоточного нервов

Сознательное определение положения головы достигается наличием связей вестибулярных ядер с корой полушарий большою мозга При этом аксоны клеток вестибулярных ядер переходят на противоположную сторону и направляются в составе медиальной петли к латеральному ядру таламуса, где переключаются на III нейроны

Аксоны III нейронов проходят через заднюю часть задней ножки внутренней капсулы и достигают коркового ядра стато-кинетического анализатора, которое рассеяно в коре верхней височной и постцентральной извилин, а также в верхней теменной дольке полушарий большого мозга

№ 236. Внутреннее ухо орган слуха (улитка, ее костный и перепончатый лабиринты, спиральный орган), их анатомическая характеристика. Проводящий путь слухового анализатора.

Проводящий путь слухового анализатора:

Внутри улиткового протока, на спиральной мембране, располагается слуховой спиральный орган (кортиев орган), organum spirale . В основе спирального органа лежит базилярная пластинка (мембрана), lamina basil а ris . На базилярной пластинке расположены поддерживающие (опорные) и рецепторные волосковые (сенсорные) клетки, воспринимающие механические колебания перилимфы, находящейся в лестнице преддверия и в барабанной лестнице. Звуковые колебания перилимфы в барабанной лестнице передаются базилярной пластинке (мембране), на которой расположен спиральный (слуховой) орган, и эндолимфе в улитковом протоке. Колебания эндолимфы и базилярной пластинки вводят в действие звуковоспринимающий аппарат, волосковые (сенсорные, рецепторные) клетки которого трансформируют механические движения в нервный импульс. Импульс воспринимается окончаниями биполярных клеток, тела которых лежат в улитковом узле (спиральном узле улитки), а их центральные отростки образуют улитковую часть преддверно-улиткового нерва, в составе которого направляются через внутренний слуховой проход в мозг, к переднему (вентральному) и заднему (дорсальному) улитковым ядрам, расположенным в мосту в области вестибулярного поля ромбовидной ямки. Здесь импульс передается следующему нейрону, клеткам слуховых ядер. Отростки клеток переднего ядра направляются на противоположную сторону, образуя пучок нервных волокон, получивший название трапециевидного тела, corpus trapezoideum . Аксоны заднего ядра выходят на поверхность ромбовидной ямки и в виде мозговых полосок IV желудочка направляются к срединной борозде ромбовидной ямки, затем погружаются внутрь вещества мозга и присоединяются к волокнам трапециевидного тела. На противоположной стороне моста волокна трапециевидного тела делают изгиб, обращенный в латеральную сторону, давая начало латеральной петле, lemniscus lateralis , и далее следуют к подкорковым центрам слуха: медиальному коленчатому телу, corpus genicul а tum mediate , и нижнему холмику (бугорку) пластинки крыши среднего мозга. Часть волокон слухового пути (аксоны улитковых ядер) заканчивается в медиальном коленчатом теле, где передают импульс следующему нейрону, отростки которого, пройдя через подчечевицеобразную часть внутренней капсулы, направляются к слуховому центру (корковый конец слухового анализатора). Корковый центр слуха находится в коре верхней височной извилины (поперечные височные извилины, или извилины Гешля). Здесь производится высший анализ нервных импульсов, поступающих из звуковоспринимающего аппарата. Другая часть нервных волокон проходит транзитом через медиальное коленчатое тело, а затем через ручку нижнего холмика вступает в его ядро, где и заканчивается. Здесь начинается один из экстрапирамидных путей ( tractus tectospinalis ) , который передает импульсы из нижних холмиков пластинки крыши среднего мозга (нижние бугорки четверохолмия) клеткам ядер (двигательных) передних рогов спинного мозга.

№ 235 Внутреннее ухо вестибулярный аппарат, его части (костный и перепончатый лабиринты), их анатомическая характеристика.

Внутреннее ухо, auris interna , располагается в толще пирамиды височной кости, отделяется от барабанной полости ее лабиринтной стенкой. Оно состоит из костного и вставленного в него перепончатого лабиринтов.

Костный лабиринт, labyrinthus osseus , стенки которого образованы компактным костным веществом пирамиды височной кости, лежит между барабанной полостью с латеральной стороны и внутренним слуховым проходом медиально. В костном лабиринте различают преддверие; кпереди от него лежит улитка, сзади — полукружные каналы.

Преддверие, vestibulum , полость небольших размеров, На латеральной стенке костного лабиринта имеется два окна. Одно из них овальное и открывается в преддверие. Со стороны барабанной полости его закрывает основание стремени. Второе окно улитки круглое, оно открывается в начало спирального канала улитки и закрыто вторичной барабанной перепонкой. На задней стенке преддверия видны пять мелких отверстий, которыми в преддверие открываются полукружные каналы, а на передней стенке — довольно крупное отверстие, ведущее в канал улитки. Улитка, cochlea , — передняя часть костного лабиринта, представляет собой извитой спиральный канал улитки, canalis splr а lis cochleae , образующийся вокруг оси улитки.

Костные полукружные каналы, candles semicircul а res ossei , представляют собой три дугообразно изогнутые тонкие трубки, лежащие в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Передний полукружный канал, са nalis semicircularis anterior , ориентирован перпендикулярно продольной оси пирамиды.

Задний полукружный канал, canalis semicir cularis posterior , — самый длинный из каналов, лежит почти параллельно задней поверхности пирамиды.

Латеральный полукружный канал, canalis semicircularis lateralis , образует на лабиринтной стенке барабанной полости выпячивание — выступ латерального полукружного канала, prominentia canalis semicircularis lateralis .

Перепончатый лабиринт, labyrinthus membrandceus , располагается внутри костного, в основном повторяет его очертания. Между внутренней поверхностью костного лабиринта и перепончатым лабиринтом находится узкая щель — перилимфатическое пространство, spatium perilymphaticum , заполненное жидкостью — перилимфой, perilympha . Перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой, endolympha , которая может оттекать в эндолимфатический мешок, s а ccus endolymph а ticus , лежащий в толще твердой мозговой оболочки на задней поверхности пирамиды. В перепончатом лабиринте выделяют эллиптический и сферический мешочки, три полукружных протока и улитковый проток. Продолговатый эллиптический мешочек (маточка), utriculus , располагается в одноименном углублении преддверия, а грушевидный сферический мешочек, sacculus , занимает сферическое углубление. В нижней своей части сферический мешочек переходит в соединяющий проток, ductus reuniens , впадающий в улитковый проток. В эллиптический мешочек открывается пять отверстий переднего, заднего и латерального полукружных протоков, залегающих в одноименных костных полукружных каналах.

В эллиптическом и сферическом мешочках имеются образования, содержащие волосковые сенсорные (чувствительные) клетки.

Перепончатый лабиринт улитки — улитковый проток, ductus cochlearis , начинается в преддверии, позади впадения в него соединяющего протока, и продолжается вперед внутри спирального канала улитки.

Внутри улиткового протока, на спиральной мембране, располагается слуховой спиральный орган (кортиев орган), organum spirale . В основе спирального органа лежит базилярная пластинка (мембрана), lamina basil а ris . На базилярной пластинке расположены поддерживающие (опорные) и рецепторные волосковые (сенсорные) клетки, воспринимающие механические колебания перилимфы, находящейся в лестнице преддверия и в барабанной лестнице. Звуковые колебания перилимфы в барабанной лестнице передаются базилярной пластинке (мембране), на которой расположен спиральный (слуховой) орган, и эндолимфе в улитковом протоке. Колебания эндолимфы и базилярной пластинки вводят в действие звуковоспринимающий аппарат, волосковые (сенсорные, рецепторные) клетки которого трансформируют механические движения в нервный импульс.

№ 233 Наружное ухо, его части, строение, кровоснабжение, иннервация.

Наружное ухо, а uris externa , включает ушную раковину и наружный слуховой проход, которые образуют воронку для улавливания звуков и направления звуковой волны к барабанной перепонке. Ушная раковина, auricula , имеет эластический хрящ, cartil а go auri culae , покрытый плотно прилежащей к хрящу кожей. В нижней части ушной раковины хрящ отсутствует; вместо него имеется кожная складка с жировой тканью внутри — долька ушной раковины (мочка), lobulus auriculae . Свободный край раковины завернут, образует завиток, helix , который в передней части раковины над наружным слуховым проходом заканчивается в виде ножки завитка, crus helicis . На внутренней стороне завитка, в задневерхней его части, имеется не всегда четко выраженный выступ — бугорок ушной, tuberculum auricula е. На внутренней стороне раковины параллельно завитку расположено возвышение — противозавиток, antihelix . Впереди слухового прохода находится выступ — козелок, tr а gus . Напротив его, в нижней части противозавитка, виден противо-козелок, antitr а gus . Между козелком спереди и нижней частью противозавитка сзади находится углубление — полость раковины, cavitas conchae , продолжающаяся в наружный слуховой проход.

Наружный слуховой проход, me а tus acusticus externus , открытый снаружи, в глубине заканчивается слепо, отделяясь от полости среднего уха барабанной перепонкой. Хрящевой наружный слуховой проход, являющийся продолжением ушной раковины, имеет вид желобка, открытого кверху, принадлежат костному слуховому проходу, височной кости. Слуховой проход S -образно изогнут в горизонтальной плоскости. Слуховой проход выстлан кожей, которая, истончаясь, продолжается на барабанную перепонку. В коже, покрывающей хрящевую часть слухового прохода, много сальных желез, вырабатывающих ушную серу.

Барабанная перепонка, rnembrana tympani —тонкая полупрозрачная овальная пластинка отделяет наружный слуховой проход от барабанной полости (среднего уха). Барабанная перепонка закреплена в конце слухового прохода в борозде барабанной части височной кости. Большая нижняя часть перепонки представляет собой натянутую часть, pars tensa , а верхняя, прилежащая к чешуйчатой части височной кости, получила название ненатянутой части, pars fl а ccida . В центре перепонка имеет углубление — пупок, umbo membr а nae tympani . Барабанная перепонка состоит из фиброзной ткани.

Кровоснабжение: к наружному уху подходят ветви из системы наружной сонной артерии: передние ушные ветви – от поверхностной височной артерии, ушная ветвь – от затылочной артерии и задняя ушная артерия. В стенке наружного слухового прохода разветвляется глубокая ушная артерия от верхнечелюстной артерии. Эта же артерия участвует в кровоснабжении барабанной перепонки. Венозная кровь из наружного уха по одноименным венам оттекает в занижнечелюстную вену, в наружную яремную вену.

Иннервация : Большой ушной, блуждающий и ушно-височный нервы. К барабанной перепонке подходят веточки от ушно-височного и блуждающего нервов, а также от барабанного сплетения одноименной полости. Барабанное сплетение образовано ветвями барабанного нерва( ветвь языкоглоточного нерва).

№ 234. Среднее ухо, его части (барабанная полость слуховые косточки, слуховая труба, ячейки сосцевидного отростка), анатомическая характеристика, кровоснабжение и иннервация.

Среднее ухо, auris media , включает заполненную воздухом барабанную полость и слуховую (евстахиеву) трубу. Полость среднего уха сообщается с сосцевидной пещерой и через нее с сосцевидными ячейками, расположенными в толще сосцевидного отростка.

Барабанная полость, cavitas tympani , находится в толще пирамиды височной кости, между наружным слуховым проходом латерально и костным лабиринтом внутреннего уха медиально. В барабанной полости выделяют 6 стенок:

1. Верхняя покрышечная стенка, paries tegment а lis

2. Нижняя яремная стенка, paries jugul а ris

3. Медиальная лабиринтная стенка, paries labyrinthicus ,

4. Задняя сосцевидная стенка, paries mastoideus

5. Передняя сонная стенка, paries caroticus

6. Латеральная перепончатая стенка paries membranaceus

В барабанной полости располагаются покрытые слизистой оболочкой три слуховые косточки, а также связки и мышцы.

Слуховые косточки, ossicula auditus , составляют цепочку, которая продолжается от барабанной перепонки до конца преддверия, открывающегося во внутреннее ухо. В соответствии со своей формой косточки получили названия: молоточек, наковальня, стремя. Молоточек, malleus , имеет округлую головку, которая переходит в длинную рукоятку молоточка, с двумя отростками: латеральным и передним. Наковальня, incus , состоит из тела, с суставной ямкой для сочленения с головкой молоточка и двух ножек: одна короткая ножка, другая — длинная. Стремя, stapes , имеет головку, две ножки — перед нюю и заднюю, crus anterius et crus posterius , соединенные при помощи основания стремени, basis stapedis , вставленного в окно преддверия. Колебания барабанной перепонки, возникшие в результате воздействия на нее звуковой волны, передаются в окно преддверия. Регулируют движения косточек и предохраняют от чрезмерных колебаний при сильном звуке две мышцы, прикрепляющиеся к слуховым косточкам. Мышца, напрягающая барабанную перепонку, m . tensor tympani подтягивая рукоятку молоточка, напрягает барабанную перепонку. Стременная мышца, m . Stapedius , п ри её сокращении давление основания стремени, вставленного в окно преддверия, ослабляется.

Слуховая (евстахиева) труба, tuba auditiva , служит для поступления воздуха из глотки в барабанную полость и поддержания в полости давления, одинакового с внешним, что важно для нормальной работы звукопроводящего аппарата. Слуховая труба состоит из костной и хрящевой части. Верхняя костная часть трубы находится в одноименном полуканале мышечно-трубного канала височной кости и открывается на передней стенке барабанной полости барабанным отверстием слуховой трубы, ostium tympdnicum tubae auditivae . Нижняя хрящевая часть образована медиальной и латеральной хрящевыми пластинками и соединяющей их перепончатой пластинкой

От хрящевой части слуховой трубы берут начало мышца, напрягающая и мышца, поднимающая небную завеску. При их сокращении хрящ трубы и ее перепончатая пластинка, lamina membran а cea , оттягиваются, канал трубы расширяется и воздух из глотки поступает в барабанную полость.

Кровоснабжение: стенки слуховой трубы кровоснабжают передняя барабанная артерия и глоточные ветви восходящей глоточной артерии, каменистая ветвь – от средней менингеальной артерии. К слуховой трубе отдает ветви артерия крыловидного канала(ветвь верхнечелюстной артерии). Вены впадают в глоточное венозное сплетение, в менингеальные вены(притоки внутренней яремной вены) и занижнечелюстную вену.

Иннервация: в барабанной полости – барабанное сплетение, образовано ветвями барабанного нерва (ветвь языкоглоточного нерва). Ветви глоточного сплетения – слуховая труба.

№ 237 Орган зрения: общий план строения, глазное яблоко и его вспомогательный аппарат.

Орган зрения, organum visus , играет важную роль в жизни человека, в его общении с внешней средой. В процессе эволюции этот орган прошел путь от светочувствительных клеток на поверхности тела животного до сложно устроенного органа, способного осуществлять движения в направлении пучка света и посылать этот пучок на специальное светочувствительные клетки в толще задней стенки глазного яблока, воспринимающие как черно-белое, так и цветное изображение. Достигнув совершенства, орган зрения у человека улавливает картины внешнего мира, трансформирует световое раздражение в нервный импульс.

Орган зрения расположен в глазнице и включает глаз и вспомогательные органы зрения.

Глаз, oculus , состоит из глазного яблока и зрительного нерва с его оболочками. Глазное яблоко, bulbus oculi , округлое. В нем выделяют полюса — передний и задний, polus anterior et polus posterior . Первый соответствует наиболее выступающей точке роговицы, второй находится латеральнее места выхода из глазного яблока зрительного нерва. Линия, соединяющая эти точки, называется наружной осью глаза, axis bulbi externus . Она находится в плоскости меридиана глазного яблока. Внутренняя ось глазного яблока, axis bulbi internus (от задней поверхности роговицы до сетчатки). При наличии более длинной внутренней оси лучи света после преломления их в глазном яблоке собираются в фокусе впереди сетчатки. При этом хорошее видение предметов возможно только на близком расстоянии — близорукость.

Если внутренняя ось глазного яблока относительно короткая, то лучи света после преломления собираются в фокусе позади сетчатки. Видение вдаль лучше, чем вблизи, — дальнозоркость. Фокусное расстояние у дальнозорких длиннее внутренней оси глазного яблока.

Выделяют зрительную ось глазного яблока, axis opticus , которая простирается от его переднего полюса до центральной ямки сетчатки — точки наилучшего видения.

Глазное яблоко состоит из оболочек, которые окружают ядро глаза (водянистая влага в передней и задней камерах, хрусталик, стекловидное тело). Выделяют три оболочки: наружную фиброзную, среднюю сосудистую и внутреннюю чувствительную.

№ 238 Преломляющие среды глазного яблока: роговица, жидкость камер глаза, хрусталик, стекловидное тело, их анатомическая характеристика.

Внутренняя часть глазного яблока заполнена водянистой влагой, находящейся в передней и задней камерах глазного яблока, хрусталиком и стекловидным телом. Вместе с роговицей все эти образования являются светопреломляющими средами глазного яблока.

Роговица , cornea , является одной из прозрачных сред глаза и лишена сосудов. Она имеет вид часового стекла, выпуклого спереди и вогнутого сзади. Периферический край (лимб) роговицы, limbus с orn еае, как бы вставлен в передний отдел склеры, в которую переходит роговица.

Передняя камера глазного яблока, camera anterior bulbi , содержащая водянистую влагу, humor aquosus , находится между роговицей спереди и передней поверхностью радужки сзади. По окружности, там, где сходятся края роговицы и радужки, камера ограничена гребенчатой связкой, lig . pectinatum iridis . Между пучками волокон этой связки находятся ограниченные плоскими клетками щели — пространства радужно-роговичного угла, spatia anguli iridocorneales . Через эти пространства водянистая влага из передней камеры оттекает в венозный синус склеры, а из него поступает в передние ресничные вены.

Через отверстие зрачка передняя камера сообщается с задней камерой глазного яблока, camera posterior bulbi , которая расположена позади радужки и ограничена сзади хрусталиком. Задняя камера сообщается с пространствами между волокнами хрусталика, fibrae zonulares , соединяющими сумку хрусталика с ресничным телом. Пространства пояска, spatia zonularia , имеют вид круговой щели (петитов канал), лежащей по периферии хрусталика. Они, так же как и задняя камера, заполнены водянистой влагой, которая образуется при участии многочисленных кровеносных сосудов и капилляров, залегающих в толще ресничного тела.

Расположенный позади камер глазного яблока хрусталик, lens , имеет форму двояковыпуклой линзы и обладает большой светопреломляющей способностью. Передняя поверхность хрусталика, facies anterior lentis обращена в сторону задней камеры глазного яблока. Более выпуклая задняя поверхность, facies posterior прилежит к передней поверхности стекловидного тела. Снаружи хрусталик покрыт тонкой прозрачной эластичной капсулой, capsula lentis , которая при помощи ресничного пояска, zonula ciliaris , идущего со стороны задней и передней поверхностей хрусталика, прикрепляется к ресничному телу. При сокращении ресничной мышцы собственно сосудистая оболочка смещается вперед, ресничное тело приближается к экватору хрусталика, ресничный поясок ослабевает и хрусталик как бы расправляется. Переднезадний размер хрусталика увеличивается, он становится более выпуклым, преломляющая способность его возрастает. При расслаблении ресничной мышцы ресничное тело удаляется от экватора хрусталика, ресничный поясок натягивается, хрусталик уплощается. Преломляющая его способность уменьшается.

Стекловидное тело, c о rpus vitreum , находится в стекловидной камере глазного яблока, позади хрусталика, где плотно прилежит к внутренней поверхности сетчатки. Стекловидное тело представляет собой массу, прозрачную, лишенную сосудов и нервов. Преломляющая способность стекловидного тела близка к показателю преломления водянистой влаги, заполняющей камеры глаза.

№ 239 Сосудистая оболочка глаза, ее части. Механизм аккомодации.

Сосудистая оболочка глазного яблока, tunica vasculosa bulbi , богата кровеносными сосудами и пигментом. Она непосредственно прилежит с внутренней стороны к склере, с которой прочно сращена у места выхода из глазного яблока зрительного нерва и у границы склеры с роговицей. В сосудистой оболочке выделяют три части: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку.

Собственно сосудистая оболочка, choroidea , выстилает большую заднюю часть склеры, с которой, кроме указанных мест, сращена рыхло, ограничивая изнутри имеющееся между оболочками так называемое околососудистое пространство, spatium perichoroideale .

Ресничное тело, corpus ciliare , представляет собой средний утолщенный отдел сосудистой оболочки, расположенный в виде кругового валика в области перехода роговицы в склеру, позади радужки. С наружным ресничным краем радужки ресничное тело сращено. Задняя часть ресничного тела — ресничный кружок, orbiculus ciliaris , имеет вид утолщенной циркулярной полоски, переходит в собственно сосудистую оболочку. Передняя часть ресничного тела образует ресничные отростки, processus ciliares . Эти отростки состоят в основном из кровеносных сосудов и составляют ресничный венец, corona ciliaris .

В толще ресничного тела залегает ресничная мышца, m . cilia ris . При сокращении мышцы происходит аккомодация глаза — приспособление к четкому видению предметов, находящихся на различном расстоянии. В ресничной мышце выделяют меридиональные, циркулярные и радиарные пучки не-исчерченных мышечных клеток. Меридиональные (продольные) волокна, этой мышцы берут начало от края роговицы и от склеры и вплетаются в переднюю часть собственно сосудистой оболочки. При их сокращении оболочка смещается кпереди, в результате чего уменьшается натяжение ресничного пояска, zonula ciliaris , на котором укреплен хрусталик. Капсула хрусталика при этом расслабляется, хрусталик изменяет свою кривизну, становится более выпуклым, а его преломляющая способность увеличивается. Циркулярные волокна, fibrae circulares , суживают цилиарное тело, приближая его к хрусталику, что также способствует расслаблению капсулы хрусталика. Радиальные волокна, librae radiates , начинаются от роговицы и склеры в области радужно-роговичного угла, располагаются между меридиональными и циркулярными пучками ресничной мышцы, сближая эти пучки при своем сокращении. Присутствующие в толще цилиарного тела эластические волокна расправляют цилиарное тело при расслаблении его мышцы.

Радужка, ins ,— самая передняя часть сосудистой оболочки, видимая через прозрачную роговицу. Она имеет вид диска. В центре радужки имеется круглое отверстие — зрачок, рир ill а. Диаметр зрачка непостоянный: зрачок суживается при сильном освещении и расширяется в темноте, выполняя роль диафрагмы глазного яблока. Передняя поверхность радужки обращена в сторону передней камеры глазного яблока, а задняя — к задней камере и хрусталику.

В соединительнотканной строме радужки располагаются кровеносные сосуды. Клетки заднего эпителия богаты пигментом, от количества которого зависит цвет радужки (глаза). В толще радужки лежат две мышцы. Вокруг зрачка циркулярно расположены пучки гладких мышечных клеток — сфинктер зрачка, m . sphincter pupitlae , а радиально от ресничного края радужки до ее зрачкового края простираются тонкие пучки мышцы, расширяющей зрачок, т. dilatator puplllae (расширитель зрачка).

№ 240 Сетчатая оболочка глаза. Проводящий путь зрительного анализатора.

Внутренняя (чувствительная) оболочка глазного яблока (сетчатка), tunica interna ( sensoria ) bulbi ( retina ), плотно прилежит с внутренней стороны к сосудистой оболочке на всем ее протяжении, от места выхода зрительного нерва до края зрачка. В сетчатке, выделяют два слоя: наружную пигментную часть, pars pigmentosa , и сложно устроенную внутреннюю светочувствительную, получившую название нервной части, pars nervosa . Соответственно функции выделяют большую заднюю зрительную часть сетчатки, pars optica retinae , содержащую чувствительные элементы — палочковидные и колбочковидные зрительные клетки (палочки и колбочки), и меньшую — «слепую» часть сетчатки, лишенную палочек и колбочек. В заднем отделе сетчатки на дне глазного яблока у человека — беловатого цвета пятно, диск зрительного нерва, discus nervi о ptici . Диск является местом выхода из глазного яблока волокон зрительного нерва, направляющегося в сторону зрительного канала, открывающегося в полость черепа. Вследствие отсутствия светочувствительных зрительных клеток (палочек и колбочек) область диска называют слепым пятном.

Проводящий путь зрительного анализатора :

Свет, попадающий на сетчатку, вначале проходит через прозрачные светопреломляющие среды глазного яблока: роговицу, водянистую влагу передней и задней камер, хрусталик, стекловидное тело.

Попавший на сетчатку свет проникает в ее глубокие слои и вызывает там сложные фотохимические превращения зрительных пигментов. В результате в светочувствительных клетках (палочках и колбочках) возникает нервный импульс. Затем нервный импульс передается следующим нейронам сетчатки — биполярным клеткам (нейроцитам), а от них — нейроцитам ганглиозного слоя, ганглиозным нейроцитам. Отростки ганглиозных нейроцитов направляются в сторону диска и формируют зрительный нерв. Нерв выходит из полости глазницы через канал зрительного нерва в полость черепа и на нижней поверхности мозга образует зрительный перекрест. Перекрещиваются не все волокна зрительного нерва, а только те, которые следуют от медиальной, обращенной в сторону носа части сетчатки. Таким образом, следующий за хиазмой зрительный тракт составляют нервные волокна ганглиозных клеток латеральной (височной) части сетчатки глазного яблока своей стороны и медиальной (носовой) части сетчатки глазного яблока другой стороны.

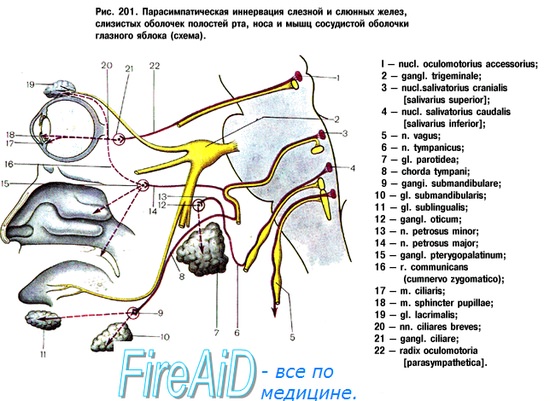

Нервные волокна в составе зрительного тракта следуют к подкорковым зрительным центрам: латеральному коленчатому телу и верхним холмикам крыши среднего мозга. В латеральном коленчатом теле волокна третьего нейрона зрительного пути заканчиваются и вступают в контакт с клетками следующего нейрона. Аксоны этих нейроцитов проходят через подчечевицеобразную часть внутренней капсулы, формируют зрительную лучистость, radiatio optica , и достигают участка затылочной доли коры возле шпорной борозды, где осуществляется высший анализ зрительных восприятий. Часть аксонов ганглиозных клеток не заканчивается в латеральном коленчатом теле, а проходит через него транзитом и в составе ручки достигает верхнего холмика. Из серого слоя верхнего холмика импульсы поступают в ядро глазодвигательного нерва и добавочное ядро, откуда осуществляется иннервация глазодвигательных мышц, а также мышцы, суживающей зрачок, и ресничной мышцы. По этим волокнам в ответ на световое раздражение зрачок суживается (зрачковый рефлекс) и происходит поворот глазных яблок в нужном направлении.

№ 241 Вспомогательный аппарат глазного яблока, мышцы, веки, слезный аппарат, конъюнктива, их анатомическая характеристика, кровоснабжение, иннервация.

Мышцы глазного яблока – 6 поперечно-полосатых мышц: 4 прямые – верхняя, нижняя, латеральная и медиальная, и две косые — верхняя и нижняя.

Мышца, поднимающая верхнее веко, т. levator palpebrae superi oris . р асполагается в глазнице над верхней прямой мышцей глазного яблока, а заканчивается в толще верхнего века. Прямые мышцы вращают глазное яблоко вокруг вертикальной и горизонтальной осей.

Латеральная и медиальная прямые мышцы, тт. recti late ralis et medialis , поворачивают глазное яблоко кнаружи и кнутри вокруг вертикальной оси, поворачивается зрачок.

Верхняя и нижняя прямые мышцы, тт. recti superior et inferior , поворачивают глазное яблоко вокруг поперечной оси. Зрачок при действии верхней прямой мышцы направляется кверху и несколько кнаружи, а при работе нижней прямой мышцы — вниз и кнутри.

Верхняя косая мышца, т. obliquus superior , лежит в верхнемедиальной части глазницы между верхней и медиальной прямыми мышцами, поворачивает глазное яблоко и зрачок вниз и латерально.

Нижняя косая мышца, т. obliquus inferior , начинается от глазничной поверхности верхней челюсти возле отверстия носослезного канала, на нижней стенке глазницы, направляется между ней и нижней прямой мышцей косо вверх и кзади.,поворачивает глазное яблоко — вверх и латерально.

Веки. Верхнее веко, palpebra superior , и нижнее веко, palpebra inferior , — образования, лежащие впереди глазного яблока и прикрывающие его сверху и снизу, а при смыкании век полностью его закрывающие.

Передняя поверхность века, facies anterior palpebra , выпуклая, покрыта тонкой кожей с короткими пушковыми волосами, сальными и потовыми железами. Задняя поверхность века, facies posterior palpebrae , обращена в сторону глазного яблока, вогнутая. Эта поверхность века покрыта конъюнктивой, tunica conjuctiva .

Конъюнктива, tunica conjunctiva , соединительнотканная оболочка. В ней выделяют конъюнктиву век, tunica conjunativa palpebrarum , покрывающую изнутри веки, и конъюнктиву глазного яблока, tunica conjunctiva bulb а ris , которая на роговице представлена тонким эпителиальным покровом.. Все пространство, лежащее спереди от глазного яблока, ограниченное конъюнктивой, называют конъюнктивальным мешком, saccus conjunctivae

Слезный аппарат, apparatus lacrimalis , включает слезную железу с ее выводными канальцами, открывающимися в конъюнктивальный мешок, и слезоотводящие пути. Слезная железа, gl а ndula l а crim а lis , — сложная альвеолярно-трубчатая железа, лежит в одноименной ямке в латеральном углу, у верхней стенки глазницы. Выводные канальцы слезной железы, ducxuli excretorii открываются в конъюнктивальный мешок в латеральной части верхнего свода конъюнктивы.

Кровоснабжение : Ветви глазной артерии, являющейся ветвью внутренней сонной артерии. Венозная кровь — по глазным венам в пещеристый синус. Сетчатку кровоснабжает центральная артерия сетчатки, a . centr а lis retinae , Два артериальных круга: большой, circulus arteriosus iridis major , у ресничного края радужки и малый, cir culus arteridsus iridis minor , у зрачкового края. Склера кровоснабжается задними короткими ресничными артериями.

Веки и конъюнктива — из медиальной и латеральной артерий век, анастомозы между которыми образуют в толще век дугу верхнего века и дугу нижнего века, и передних конъюнктивальных артерий. Одноименные вены впадают в глазную и лицевую вены. К слезной железе направляется слезная артерия, a . lacrimalis .

Иннервация: Чувствительную иннервацию — из первой ветви тройничного нерва — глазного нерва. От его ветви — носоресничного нерва, отходят длинные ресничные нервы, подходящие к глазному яблоку. Нижнее веко иннервируется подглазничным нервом, являющимся ветвью второй ветви тройничного нерва. Верхняя, нижняя, медиальная прямые, нижняя косая мышцы глаза и мышца, поднимающая верхнее веко, получают двигательную иннервацию из глазодвигательного нерва, латеральная прямая — из отводящего нерва, верхняя косая — из блокового нерва.

№ 242 Органы вкуса и обоняния. Их строение, топография, кровоснабжение, иннервация.

У человека орган обоняния, orgdnum olfactorium , располагается в верхнем отделе носовой полости. Обонятельная область слизистой оболочки носа, regio olfactoria tunicae mucosae nasi , включает слизистую оболочку, покрывающую верхнюю носовую раковину и верхнюю часть перегородки носа. Рецепторный слой слизистой оболочки представлен обонятельными нейросенсорными клетками cellulae neurosensoriae olfactoriae , воспринимающими присутствие пахучих веществ. Под обонятельными клетками лежат поддерживающие клетки, cellulae sustentaculares. В слизистой оболочке находятся обонятельные железы, glandulae olfact o riae, секрет которых увлажняет поверхность рецепторного слоя. Периферические отростки обонятельных клеток несут на себе обонятельные волоски (реснички), а центральные формируют обонятельные нервы, nn. olfactorii . Обонятельные нервы через отверстия решетчатой пластинки одноименной кости проникают в полость черепа, затем в обонятельную луковицу, где аксоны обонятельных нейросенсорных клеток в обонятельных клубочках вступают в контакт с митральными клетками. Отростки митральных клеток в толще обонятельного тракта направляются в обонятельный треугольник, а затем в составе обонятельных полосок (промежуточной и медиальной) вступают в переднее продырявленное вещество, в подмозолистое поле, area subcallosa , и диагональную полоску, bandaletta diagonalis . В составе латеральной полоски отростки митральных клеток следуют в парагиппокампальную извилину и в крючок, в котором находится корковый центр обоняния.

У человека вкусовые почки, са lliculi gustatorii находятся в слизистой оболочке языка, а также неба, зева, надгортанника. Наибольшее количество вкусовых почек сосредоточено в желобоватых, papillae vallatae , и листовидных сосочках, papil lae foliatae , меньше их в грибовидных сосочках, papillae fungiformes , слизистой оболочки спинки языка. В нитевидных сосочках их не бывает вообще. Каждая вкусовая почка состоит из вкусовых и поддерживающих клеток. На вершине почки имеется вкусовое отверстие (пора), porus gustatorius , открывающееся на поверхность слизистой оболочки.

На поверхности вкусовых клеток располагаются окончания нервных волокон, воспринимающих вкусовую чувствительность. В области передних 2 /з языка это чувство вкуса воспринимается волокнами барабанной струны лицевого нерва, в задней трети языка и в области желобоватых сосочков — окончаниями языко-глоточного нерва. Этот нерв осуществляет вкусовую иннервацию также слизистой оболочки мягкого неба и небных дужек. От редко расположенных вкусовых луковиц в слизистой оболочке надгортанника и внутренней поверхности черпаловидных хрящей вкусовые импульсы поступают через верхний гортанный нерв — ветвь блуждающего нерва. Центральные отростки нейронов, осуществляющих вкусовую иннервацию в полости рта, направляются в составе соответствующих черепных нервов ( VII , IX , X ) к общему для них чувствительному ядру, nucleus solitarius , лежащему в задней части продолговатого мозга. Аксоны клеток этого ядра направляются в таламус, где импульс передается на следующие нейроны, заканчивающиеся в коре большого мозга, крючка парагиппокампальной извилины. В этой извилине находится конец вкусового анализатора.

Источник