- Теория эмоций Джеймса Ланге: история, критика и примеры

- Происхождение

- Применение знаний

- Какие сильные стороны показала теория эмоций Джеймса Ланге из экспериментов?

- Подтверждение

- Какие слабые стороны у теории?

- Традиции стран

- Критика

- Теория эмоций Джеймса-Ланге. Теория эмоций У. Кеннона-Барда.

- Теории эмоций

- Почему мы чувствуем то, что чувствуем

- Теория Джеймса — Ланге

- Теория эмоций Кэннона — Барда

- Теория эмоций Шехтера — Сингера

- Теория эмоций Лазаруса

- Теория мимической обратной связи

- Исследование Карни Ландиса

Теория эмоций Джеймса Ланге: история, критика и примеры

В конце XIX века была сформулирована теория, авторы которой не были знакомы друг с другом, но одновременно пришли к одному заключению. Это были Вильям Джеймс и Карл Ланге. Их теория описывала эмоции и соответствующие проявления в человеке. О чем говорят ученые? Как можно применить знания, описанные в этой теории?

Происхождение

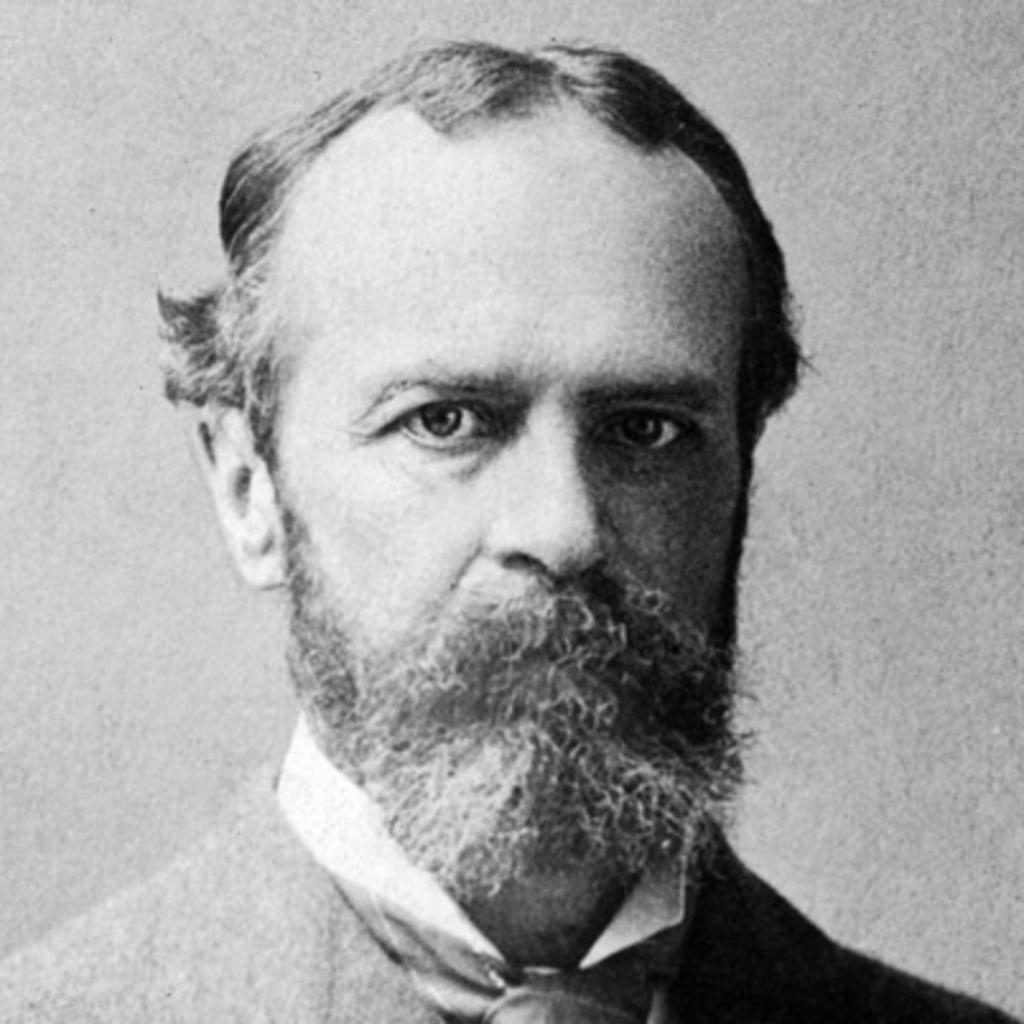

Вильям Джеймс – американец. Он занимался философией и психологией.

Карл Ланге – датский анатом и медик. Два ученых независимо друг от друга, в одно и то же время, пришли к одинаковым выводам в сфере эмоций человека.

В итоге была сформирована теория эмоций Джеймса Ланге, завоевавшая умы многих последователей. В 1884 году журнал Mind опубликовал статью Джеймса с названием «Что такое эмоция?», где автор показывает, что, отсекая от эмоции ее внешние проявления, от нее ничего не остается. Стоит отметить, что эта гипотеза была достаточно неожиданной и парадоксальной для этой сферы научных знаний. Вильям Джеймс предположил, что те признаки, которые мы наблюдаем и относим к следствиям от эмоции, являются ее причиной.

Наш организм реагирует на изменение окружающей среды, ее условий и, как следствие, в нем безотчетно возникают рефлекторные физиологические реакции.

К ним относится повышение секреции желез, сокращение определенных групп мышц и подобные проявления. Об этих всех изменениях в организм поступает сигнал. Он направлен непосредственно в ЦНС (центральную нервную систему). Как следствие, рождаются эмоциональные переживания. А значит, как говорит нам теория эмоций Джеймса Ланге, человек плачет не от печали, а наоборот, он впадает в грусть, как только заплачет или всего нахмурится.

Применение знаний

Если человек желает, чтобы у него были приятные переживания, ему необходимо вести себя так, будто это уже состоялось. Если случается плохое настроение – значит нужно начать улыбаться! Необходимо приучить себя улыбаться. Только таким образом человек начнет себя чувствовать жизнерадостной личностью.

Смысл, который вкладывает теория эмоций Джеймса Ланге в такие действия, заключается в том, что своими внешними выражениями (улыбкой, хмуростью) человек формирует свое окружение. Только уже после этого само окружение оказывает определенное влияние на человека.

Нетрудно заметить, что люди бессознательно сторонятся нахмуренных лиц. И это понятно. У каждого человека достаточно своих проблем. Ему не очень хочется сталкиваться с чужими. Если же у кого-то мы видим улыбку на лице, которое выражает оптимизм, то он нас располагает и вызывает отклик в душе.

Какие сильные стороны показала теория эмоций Джеймса Ланге из экспериментов?

Люди, которые участвовали в испытательном процессе, должны были оценить предложенные карикатуры и анекдоты. Во рту они держали карандаш. Смысл был в том, что одни держали его зубами, а другие губами. Те, у кого карандаш был в зубах, невольно изображали улыбку, а другие наоборот – хмурость и напряженность. Так вот, те, у кого была улыбка, сочли предложенные карикатуры и анекдоты более смешными, чем вторая группа.

Выходит, что периферическая теория эмоций Джеймса Ланге имеет под собой почву. Она говорит нам о том, что эмоциональные состояния – это вторичное явление. Оно проявляется, как осознание приходящих в мозг сигналов, которые производит изменение во внутренних органах, мышцах и сосудах. В свою очередь эти изменения возникают в момент реализации поведенческого акта, как последствия эмоциогенного раздражителя.

Подтверждение

Вера Биркенбил, немецкий психолог, предлагала людям, принимавшим участие в экспериментах, при наступлении огорчения или озабоченности, на некоторое время уединяться и попытаться придать радостное выражение своему лицу. Для этого можно было приложить усилие и заставить уголки губ приподняться, а затем удержать их в этом положении от 10 до 20 секунд. Психолог утверждает, что не было случая, чтобы эта натянутая улыбка не переросла в настоящую.

Таким образом, практическое применение периферической теории эмоций Джеймса Ланге показывает, что кинестетические ключи, запускающие эмоции, действуют.

Какие слабые стороны у теории?

Спектр реакций тела у человека более скудный, чем набор эмоциональных переживаний. Одна органическая реакция способна сочетаться с очень различными чувствами. Известно, что при выбросе гормона адреналина в кровь, человек возбуждается. Однако это возбуждение способно получить разную эмоциональную окраску. Оно зависит от внешних обстоятельств.

Но, в соответствии с теорией эмоций Джеймса Ланге, это не совсем правильно, когда эмоциональное состояние зависит от внешних обстоятельств. Значит теория имеет все-таки и слабые стороны.

Участникам одного эксперимента, помимо их ведома, повышали искусственным путем, адреналин в крови. В этом испытании людей разделили на две группы: первая находилась в непринужденной веселой обстановке, а вторая – в тревожной и угнетающей атмосфере. В итоге, их эмоциональное состояние проявлялось по-разному: радость и гнев соответственно.

Получается, что теория эмоций Джеймса Ланге, кратко говоря, показывает, что человек начинает бояться, потому что дрожит. Однако известно, что дрожь в теле возникает и от гнева, сексуального возбуждения и некоторых других факторов. Или возьмем, к примеру, слезы – это символ печали, злости, горя и, одновременно, радости.

Традиции стран

Часто эмоциональные проявления определяются нормами культуры. Если взять к рассмотрению такую страну, как Япония, то можно увидеть, что проявление боли, печали в присутствии лиц более высокого положения – это проявление непочтительности. В связи с этим, японец при вынесении ему выговора вышестоящим лицом, должен слушать его с улыбкой. В славянских странах, такое поведение подчиненного сочтется за дерзость.

В Китае тоже не принято беспокоить своим горем вышестоящих, почетных лиц. Там издавна принято сообщать старшему по возрасту и положению человеку о своей беде с улыбкой, чтобы преуменьшить значение горя. А вот жители Андаманских островов, согласно своим традициям, плачут после долгой разлуки, когда состоится встреча. Так же они реагируют и на примирение после ссор.

Критика

Получается, что периферическая теория эмоций Джеймса Ланге, кратко говоря, не совсем работает. Хотя, безусловно, психологи применяют ее в своей практике. Результат, как правило, чаще всего положительный. Однако им всегда приходится учитывать происхождение человека, культурное наследие и его место обитания.

Эта теория показывает возможность управления эмоциями и внутренними чувствами. Человек действительно способен при определенном настрое совершать действия, характерные для того или иного внутреннего чувства. Таким способом он вызывает и сами чувства.

Эту теорию критиковали физиологи: Шеррингтон Ч. С., Кеннон У. и другие. Они основывались на данные, полученные в экспериментах с животными, которые свидетельствовали, что одни и те же периферические изменения, происходят при разных эмоциях и состояниях, не связанных с эмоциями. Выготский Л. С. тоже подверг эту теорию критике из-за противопоставления элементарных (низших) эмоций истинным переживаниям человека (высшим, эстетическим, интеллектуальным, нравственным).

Источник

Теория эмоций Джеймса-Ланге. Теория эмоций У. Кеннона-Барда.

Современная история эмоций начинается с появления в 1884 г. статьи У. Джемса «Что такое эмоция?». Джеме и независимо от него Г. Ланге сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций обусловлено вызываемыми внешними воздействиями изменениями как в произвольной двигательной сфере, так и в сфере непроизвольных актов, например деятельности сердечно-сосудистой системы. Ощущения, связанные с этими изменениями, и есть эмоциональные переживания.

По Джемсу, «мы печальны потому, что плачем; боимся потому, что дрожим; радуемся потому, что смеемся». Именно органические изменения по теории Джемса—Ланге являются первопричинами эмоций. Отражаясь в психике человека через систему обратных связей, они порождают эмоциональное переживание соответствующей модальности.

Согласно этой точке зрения, сначала под действием внешних стимулов происходят характерные для эмоций изменения в организме и лишь затем, как их следствие, возникает сама эмоция. Таким образом, периферические органические изменения, которые до появление теории Джемса—Ланге рассматривались как следствия эмоций, стали их первопричиной.

Альтернативную точку зрения на соотношение органических и эмоциональных процессов высказал У. Кэннон. Он обнаружил, что телесные изменения, наблюдаемые при возникновении разных эмоциональных состояний, очень похожи друг на друга и не настолько разнообразны, чтобы вполне удовлетворительно объяснить качественные различия в высших эмоциональных переживаниях человека. В то же время внутренние органы, с изменениями состояний которых Джеме и Ланге связывали возникновение эмоциональных состояний, представляют собой довольно малочувствительные структуры. Они очень медленно приходят в состояние возбуждения, а эмоции обычно возникают и развиваются довольно быстро. Более того, Кэннон обнаружил, что искусственно вызываемые у человека органические изменения далеко не всегда сопровождаются эмоциональными переживаниями.

Самым сильным аргументом Кэннона против теории Джемса—Ланге оказался проведенный им эксперимент, в результате которого было обнаружено, что искусственно вызываемое прекращение поступления органических сигналов в головной мозг не предотвращает возникновение эмоций.

Кэннон считал, что телесные процессы при эмоциях биологически целесообразны, поскольку служат предварительной настройкой всего организма на ситуацию, когда от него потребуется повышенная трата энергетических ресурсов. При этом эмоциональные переживания и соответствующие им органические изменения, по его мнению, возникают в одном и том же мозговом центре — таламусе. Позже П. Бард показал, что на самом деле и телесные изменения, и эмоциональные переживания, связанные с ними, возникают почти одновременно.

Источник

Теории эмоций

Настроить шрифт

- РазмерСтиль

- Режим чтения

Почему мы чувствуем то, что чувствуем

Что такое эмоция? В психологии эмоция определяется как субъективное психическое переживание каких-либо значимых событий. Что такое эмоции и как они возникают, рассматривают обычно с трех точек зрения:

1. Неврологическая основана на идее, что эмоциональные реакции вызываются активностью головного мозга.

2. Согласно физиологической, эмоции возникают в результате физиологической реакции организма.

3. Когнитивная утверждает, что эмоции есть результат мышления и психической активности.

Опишем некоторые из самых важных современных теорий эмоций.

Теория Джеймса — Ланге

Эта теория эмоций была практически одновременно выдвинута в 1920-х годах сразу двумя учеными: датским физиологом Карлом Ланге и американским психологом Уильямом Джеймсом. Согласно теории, эмоции представляют собой результат физиологической реакции на значимое событие. Теорию Джеймса — Ланге можно разбить на следующую последовательность:

При воздействии внешнего раздражителя включается определенная физиологическая реакция, на ее основе возникает эмоция или эмоциональная реакция, всецело зависящая от интерпретации физиологической реакции. Например, при встрече со львом ваше сердце, скорее всего, начнет бешено колотиться, а тело дрожать. По теории Джеймса — Ланге, далее разум интерпретирует физическую реакцию и приходит к заключению, что вы испуганы.

Надо сказать, впоследствии был выдвинут целый ряд убедительных доводов, опровергающих теорию Джеймса — Ланге, и в современном научном мире у нее мало сторонников. И все-таки психологи и сегодня считают ее весьма ценной и даже приводят примеры в подтверждение ее правоты, например механизм развития фобии или панического расстройства. Скажем, если у человека на какое-либо событие возникла негативная физиологическая реакция, например тошнота, она вполне может переродиться в реакцию эмоциональную, в частности в чувство тревоги, и между этими двумя состояниями возникнет четкая ассоциация. Впоследствии этот индивид, скорее всего, будет стараться избегать любых ситуаций, которые могут привести к негативной эмоции.

Теория эмоций Кэннона — Барда

В 1930-х годах Уолтер Кэннон и Филипп Бард разработали в качестве аргумента против описанной выше теории Джеймса — Ланге свою теорию. По утверждению психологов, физиологические реакции и эмоции происходят одновременно. Эмоция возникает, когда таламус — область головного мозга, контролирующая моторные функции, состояния сна и бодрствования и обработку сенсорных сигналов, — реагируя на конкретный раздражитель, посылает мозгу определенное сообщение, в результате чего происходит физиологическая реакция.

Механизм возникновения эмоции изображен на рисунке ниже.

На органы чувств воздействует некий первоначальный раздражитель. Далее он передается в кору головного мозга, где происходит анализ, как будет направлена эта реакция, что, в свою очередь, активирует таламус, — то есть раздражитель воспринимается и интерпретируется. После этого одновременно возникают две реакции: эмоциональная и физиологическая. Иными словами, при встрече со львом вы почувствуете сильное сердцебиение и дрожь одновременно с сильным испугом.

Теория эмоций Шехтера — Сингера

Двухфакторная теория эмоций Шехтера — Сингера была разработана в 1952 году Джеромом Сингером и Стэнли Шехтером. Она представляет собой пример когнитивного подхода к эмоциям. Согласно этой теории, на первом этапе формирования эмоции происходит физиологическая активация (возбуждение), возникающая в ответ на переживаемое событие. Человеку же необходимо найти причину этой активации, и только потом он сможет охарактеризовать пережитый опыт и «маркировать» его как эмоцию. Например, внезапно услышав за спиной шаги, женщина, идущая ночью по пустынной улице, скорее всего, почувствует дрожь в теле, напряжение мышц и учащенное сердцебиение. Отметив физиологическую реакцию своего организма, она осознает, что в случае опасности ее некому защитить, и, убедив себя в том, что ей грозит опасность, испытает страх.

Теория эмоций Лазаруса

Познавательная теория эмоций, разработанная в 1990-х годах Ричардом Лазарусом, утверждает, что любой эмоции или физиологической

активации организма непременно предшествует мысль. Иными словами, прежде чем у вас возникнет какая-либо эмоция, вы должны осмыслить ситуацию, в которой оказались.

Вернемся к вышеописанному примеру. Когда женщина слышит шаги за спиной, сначала у нее возникает мысль, что ей что-то угрожает — например, что ее преследует грабитель, — и только после этого ее сердце начинает биться быстрее, тело дрожать, и она испытывает негативную эмоцию — страх.

Таким образом, по теории Лазаруса (как, впрочем, и Кэннона- Барда), эмоция и физиологическая активация организма имеют место одновременно.

Теория мимической обратной связи

Появление этой теории связывают с научной деятельностью Уильяма Джеймса, но в 1962 году ее развил Силвен Томкинс. Согласно этой теории, эмоциональное переживание по меньшей мере усиливается обратной связью, возникающей при активации лицевых мышц, которые участвуют в мимической эмоциональной экспрессии; в противном случае мы просто оцениваем событие рассудочно. Иными словами, улыбающийся человек счастлив, нахмуренный — озабочен или опечален. Именно движения лицевых мышц дают мозгу подсказку, на основе которой он идентифицирует источник эмоции, а не наоборот.

Вернемся к нашему примеру. Когда женщина слышит позади себя чьи-то шаги, ее глаза расширяются, а зубы сжимаются. Мозг интерпретирует эти изменения лицевых мышц как выражение страха и сообщает женщине, что сейчас ей страшно.

Исследование Карни Ландиса

В 1924 году психолог-аспирант из Университета Миннесоты Карни Ландис, чтобы лучше понять взаимосвязь между мимикой и эмоциями человека, разработал эксперимент. Ландис хотел узнать, характерна ли для людей, испытывающих одинаковые эмоции, универсальная мимика. Например, будет ли одинаковым у разных людей выражение лица, когда они испытывают отвращение?

Для участия в эксперименте Ландис привлек в основном таких же, как он, аспирантов. Он нарисовал на лицах испытуемых черные линии, чтобы было удобнее следить за мельчайшими движениями их лицевых мышц, а затем на них воздействовали разными раздражителями, которые, по мнению Ландиса, должны были вызвать сильную эмоциональную реакцию. Каждую реакцию исследователь фотографировал. Испытуемые нюхали аммиак, смотрели порнографический фильм, засовывали руку в ведро с лягушками. Но самой потрясающей была финальная часть эксперимента. Участнику давали живую крысу и просили ее обезглавить. Эта идея вызвала у всех искреннее отвращение, тем не менее две трети испытуемых выполнили требование. А за тех, кто отказался отрезать крысе голову, Ландис выполнил задание сам.

Хотя этот эксперимент не выявил абсолютной универсальности в выражениях лиц людей и не обнаружил прямой связи между мимикой и переживаемой эмоцией (отвращением), он во многом предвосхитил результаты другого исследования — широко известного эксперимента с подчинением авторитету Стэнли Милгрема, проведенного сорок лет спустя. Ландис чрезмерно сосредоточился на исследовании мимики испытуемых и не понял, что самым интересным результатом опыта оказалось то, что большинство участников безропотно выполняли даже самые бессмысленные и жестокие распоряжения облеченного властью экспериментатора.

Источник