Орган мышечного чувства функции

53. Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса

Чувство равновесия. В обычных условиях мы ощущаем, в каком положении находится наше тело, и воспринимаем любое изменение своего положения. Стоит нам поскользнуться — и, прежде чем мы сообразим, что произошло, сокращение многих мышц возвращает наше тело в нормальное положение. Такая реакция нередко предотвращает падение. Как же мы ощущаем положение своего тела?

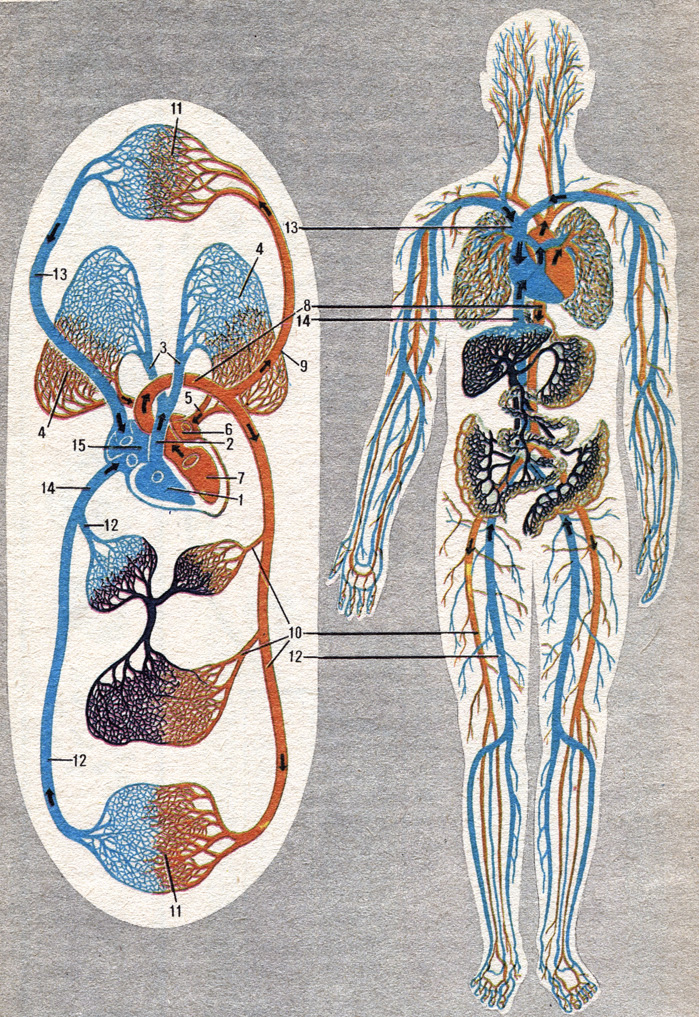

В лабиринте внутреннего уха (рис. 128) можно различить, помимо улитки (1), два маленьких мешочка — круглый (2) и овальный (3), а также три полукружных канала (4, 5, 6), расположенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Мешочки и полукружные каналы образуют вестибулярный аппарат — орган равновесия.

В стенках мешочков лежит множество клеток-рецепторов, каждая из которых имеет чувствительные волоски. На них расположены крохотные известковые кристаллики. Когда наше тело находится в обычном положении, кристаллики своим давлением раздражают волоски определенных клеток. Но стоит положению тела измениться, как начинают раздражаться другие клетки, и возбуждение от них проводится в соответствующий участок коры больших полушарий.

Полукружные каналы отходят от овального мешочка. У их начала видны расширения, в которых тоже находятся чувствительные клетки. Эти рецепторы раздражаются давлением жидкости, заполняющей полукружные каналы. Так как каналы перпендикулярны друг другу, жидкость при изменениях положения тела раздражает те или иные рецепторы, находящиеся в них. Тогда в чувствительных клетках возникает возбуждение. Оно проводится в головной мозг, сигнализируя о необычном положении тела.

Во время качания на качелях, морской качки, провалов самолета в воздушные ямы у людей попеременно раздражаются те рецепторы полукружных каналов, в которых при нормальном положении тела возбуждения не возникают. Это часто влечет за собой ощущение головокружения, тошноту.

В эру космических полетов человека ученым удалось выяснить много нового о физиологии вестибулярного аппарата. Перегрузки, возникающие при выходе космических кораблей на орбиту, оказывают на него очень сильное действие. Но особенно интересно состояние невесомости. В таких случаях в кору больших полушарий вообще перестают поступать возбуждения с рецепторов мешочков и полукружных каналов, ведь сила тяжести не действует в это время на организм космонавта. Человек, впервые находящийся в состоянии невесомости, иногда испытывает ощущение стремительного падения, тошноту. Вот почему, готовя к полетам космонавта, специально тренируют его вестибулярный аппарат. Находясь в состоянии невесомости, человек ориентируется в пространстве с помощью зрения.

При ориентировке в пространстве большую роль играет и мышечное чувство.

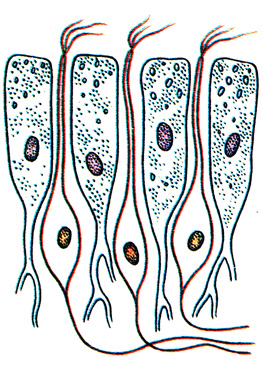

Мышечное чувство. В мышцах находятся мышечные рецепторы, которые раздражаются при натяжении и сокращении мышц. Благодаря возбуждениям, посылаемым этими рецепторами в центральную нервную систему, мы можем в обычных условиях, закрыв глаза, привести правую руку в такое же положение, в каком находится левая, или совершенно точным движением коснуться пальцем кончика носа, несмотря на то что зрение в этом не участвует. Люди, у которых вследствие некоторых заболеваний нарушено мышечное чувство, теряют точность движений и вынуждены все время проверять их зрением, которое играет главную роль в ориентировке организма в пространстве.

В состоянии невесомости, когда на организм не действует сила тяжести, ориентировка в пространстве при помощи мышечного чувства практически неосуществима.

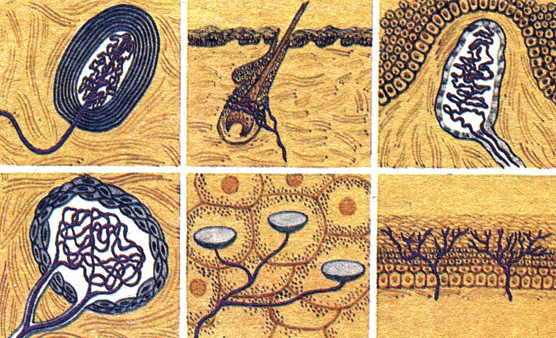

Кожное чувство. В коже и в слизистых оболочках, выстилающих, например, ротовую полость, язык, глотку, расположены кожные рецепторы. Это — тельца довольно сложного строения (рис. 130). Одни из них раздражаются только давлением, другие — теплом, третьи — холодом, раздражение четвертых дает ощущение боли.

Рис. 130

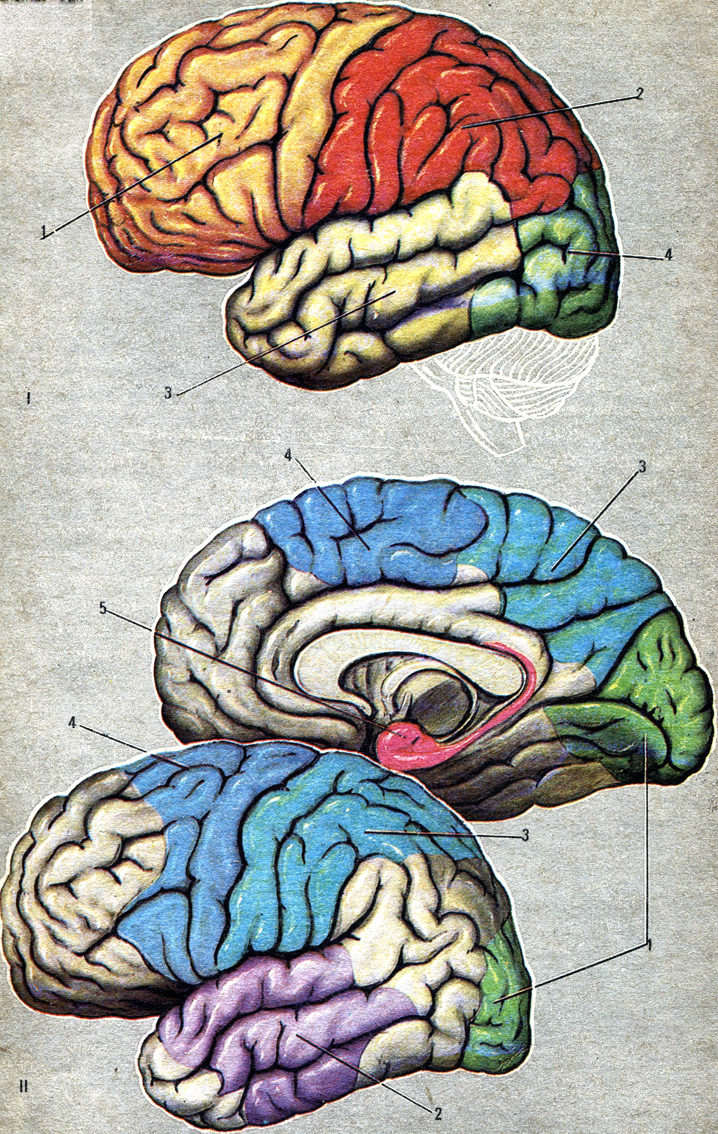

От всех этих рецепторов по длинным отросткам центростремительных нейронов, входящим в состав нервов, возбуждение попадает через проводящие пути центральной нервной системы в зону кожной чувствительности (цвет. табл. XII, II, 3), находящуюся позади центральной борозды коры больших полушарий. В этой зоне и происходит окончательное различение раздражений. Ощупывая предметы, мы можем даже с закрытыми глазами установить, какова их форма и величина, узнаем, гладки они или шероховаты, теплы или холодны. Посредством осязания можно определить, из какого материала изготовлен предмет. Кожное чувство развито особенно тонко у слепых. Именно благодаря осязанию слепые знакомятся с разнообразными предметами окружающего мира.

Таблица XII

Таблица II

Рука — это орган труда человека. Во всех трудовых операциях осязание играет важную роль. В связи с трудовой деятельностью человека кожная чувствительность у него наиболее ярко выражена на кончиках пальцев рук, где кожные рецепторы расположены особенно густо.

Воспринимающие прикосновение рецепторы, находящиеся на ступнях ног, помогают нам ориентироваться в пространстве во время стояния, бега, ходьбы. Но в состоянии невесомости прекращаются и эти сигналы.

Кожное чувство позволяет предотвращать многие повреждения тела. Стоит нам прикоснуться к очень острому или горячему предмету, как тотчас же мы рефлекторно отстраняемся от раздражителя.

Орган обоняния. В слизистой оболочке полости носа расположено множество обонятельных рецепторов.

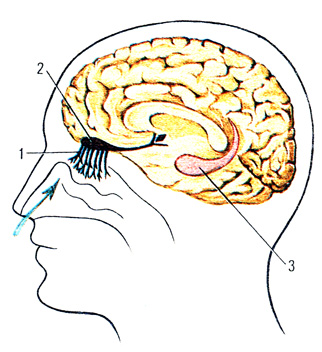

Действие пахучих газообразных веществ раздражает обонятельные клетки (рис.131). От рецепторов (рис. 132, 1) возбуждение проводится по обонятельному нерву (2) в обонятельную зону коры больших полушарий головного мозга (3) (цвет. табл. XII, II, 5), где и происходит различение запахов.

Рис. 131

Рис. 132

Обонятельные рецепторы имеют исключительно высокую чувствительность. Например, человек может ощущать запах вещества, которое обладает ароматом фиалки и которое употребляют для изготовления духов, даже тогда, когда на 30 млрд. частей воздуха приходится всего одна часть этого вещества! Но у животных обоняние гораздо тоньше. По запаху многие животные отыскивают пищу, чуют приближение врага.

Однако и для нас обоняние имеет важное значение. Мы иногда отличаем по запаху недоброкачественную пищу от пригодной для еды, улавливаем появление в воздухе вредных примесей, например природного газа.

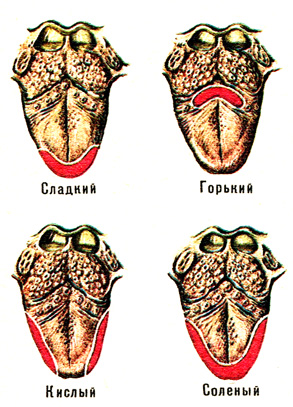

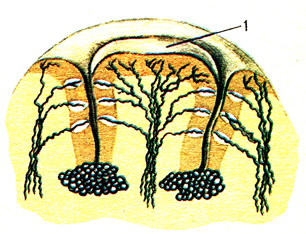

Орган вкуса. По физиологическим свойствам вкусовые рецепторы различны. Одни из них воспринимают сладкий вкус, другие — кислый, третьи — горький, а четвертые — соленый (рис. 133). Скопления этих воспринимающих клеток располагаются в выростах слизистой оболочки полости рта — вкусовых сосочках (рис. 134, 1). Особенно много вкусовых сосочков на языке. Вкусовые рецепторы раздражаются действием веществ, растворенных в воде. Если положить конфету на совершенно сухой язык, то, пока слюна не начнет ее растворять, мы не ощутим сладкого вкуса.

Рис. 133

Рис. 134

Во вкусовых рецепторах под влиянием химических раздражений возникает возбуждение. В зависимости от того, какие из рецепторов были раздражены, оно по тем или другим волокнам вкусового нерва проводится во вкусовую зону коры больших полушарий, расположенную рядом с обонятельной. Здесь происходит различение вкуса пищи: горького, кислого, сладкого, соленого.

Вкус пищи в общепринятом смысле этого слова представляет собой совокупность ощущений, которые мы получаем при помощи различных рецепторов: вкусовых, обонятельных, осязательных.

Так, когда мы сосем шоколад, то ощущаем одновременно сладость и горечь, своеобразный запах, гладкость постепенно тающей поверхности. При сильном насморке, когда носоглотка забита слизью и ее сообщение с ротовой полостью нарушено, пища кажется нам безвкусной, так как мы не ощущаем ее запаха.

В нашей жизни вкус имеет немаловажное значение. Вместе с обонянием он помогает нам определять качество пищи. Когда мы едим вкусную пищу, отделение пищеварительных соков у нас становится более обильным.

Источник

Физиологические основы поддержания равновесия

Причиной головокружения в большинстве случаев служит нарушение согласованной деятельности различных сенсорных систем – вестибулярной, зрительной, проприоцептивной (информация о положении тела в пространстве, получаемая от рецепторов, расположенных главным образом в мышцах и сухожилиях). Кроме того, важной, а иногда и доминирующей причиной возникновения головокружения является дисфункция центральных структур, участвующих в поддержании равновесия тела, главным образом, ядер мозжечка.

Вестибулярная система

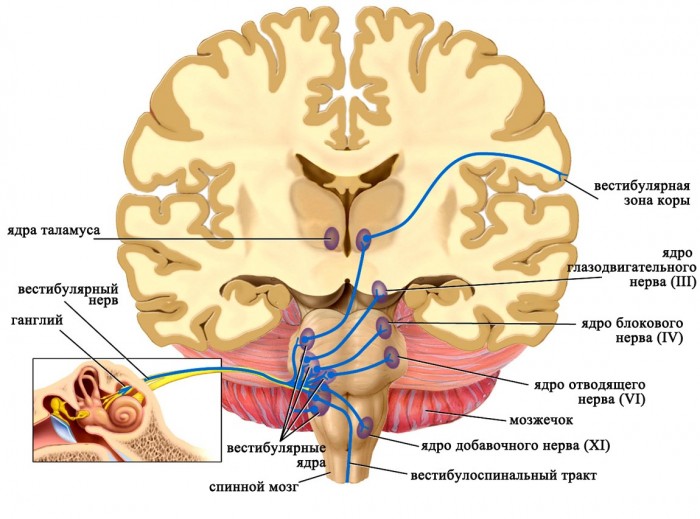

Вестибулярная система состоит из:

- лабиринта,

- вестибулярной части преддверно-улиткового нерва,

- вестибулярных ядер в стволе головного мозга, а также их связей с другими отделами ЦНС (центральной нервной системы).

Правильная работа вестибулярной системы позволяет человеку четко ориентироваться в трехмерном пространстве, а именно:

- воспринимать положение тела относительно вектора силы тяжести (статический компонент);

- ощущать направление и скорость движения тела при его угловых и линейных перемещениях (динамический компонент).

Лабиринт располагается в каменистой части височной кости и включает:

- отолитовый аппарат, который представлен двумя сообщающимися камерами (саккулус и утрикулус);

- системой трех полукружных каналов, располагающихся во взаимоперпендикулярных плоскостях.

Строение лабиринта

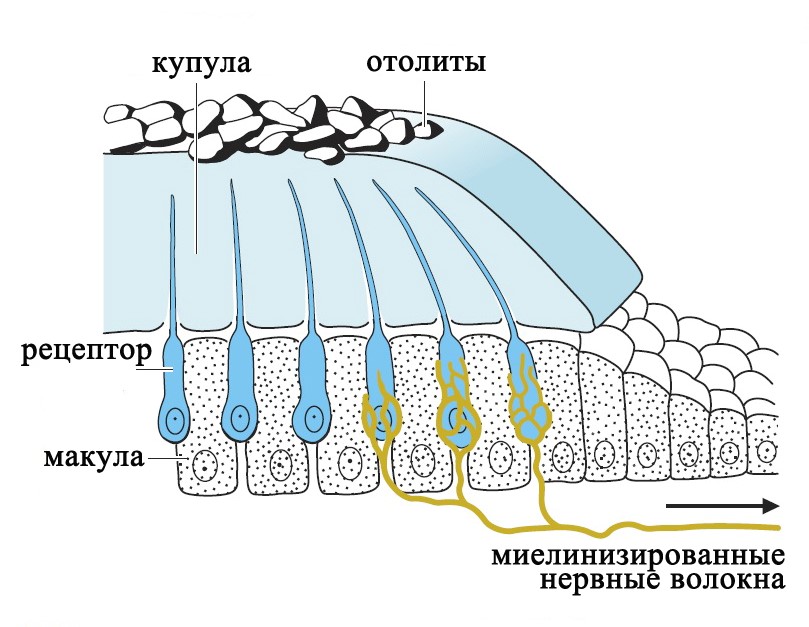

В каждой камере отолитового аппарата и в каждом полукружном канале имеется скопление рецепторных клеток – макула, которая покрыта желатинообразной массой – купулой. В отолитовом аппарате купула покрывает волосковые клетки наподобие подушки и содержит отложения кристаллов кальцита (отолиты), которые придают купуле дополнительный вес.

Отолитовый аппарат

В полукружных каналах желатинообразная масса не содержит отолитов и полностью перекрывает просвет канала.

Рецепторы вестибулярной системы представлены волосковыми клетками, которые несут на апикальной поверхности от 60 до 80 тонких выростов цитоплазмы (стереоцилий) и одну ресничку (киноцилию).

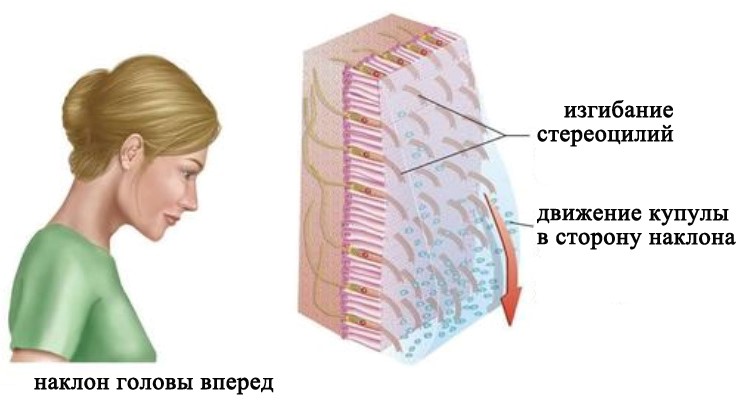

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

При вертикальном положении головы макула утрикулуса располагается горизонтально. Когда голова наклоняется в сторону, утяжеленная отолитами желатинообразная мембрана под действием силы тяжести соскальзывает в сторону наклона. Это скольжение приводит к изгибанию стереоцилей волосковых клеток. Наклон стереоцилей сопровождается (в зависимости от направления) повышением или снижением частоты нервных импульсов в чувствительных нейронах вестибулярного ганглия. Макула саккулуса располагается вертикально и действует таким же образом.

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

Восприятие линейных ускорений

При резком линейном ускорении тела купула саккулуса или утрикулуса за счет сил инерции смещается в направлении, противоположном направлению движения, что также приводит к изменению электрической активности рецепторов.

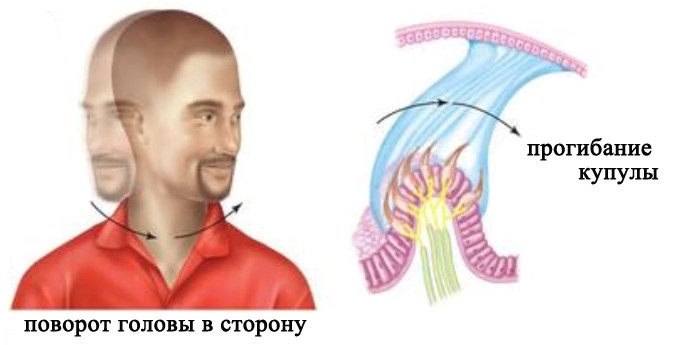

Восприятие углового ускорения

Три полукружных канала расположены в трех разных плоскостях. Каждый из трех каналов действует как замкнутая трубка, заполненная лимфой. В расширенной части канала его внутренняя стенка выстлана волосковыми клетками, а расположенная над ними купула полностью перекрывает просвет канала. При повороте головы полукружные каналы поворачиваются вместе с ней, а эндолимфа в силу своей инерции в первый момент остается на месте. В результате этого возникает разность давлений по обе сторону купулы, и она прогибается в направлении, противоположном движению. Это вызывает деформацию стереоцилий и последующее изменение активности нейронов.

Восприятие углового ускорения

При вращении головы только в горизонтальной, сагитальной или фронтальной плоскости активируются рецепторы одного из соответствующих каналов. При сложном вращении головы активируются рецепторы всех трех каналов. Информация от них поступает в головной мозг и на основе ее конвергенции и анализа модулируется истинная картина перемещения головы.

Центральный отдел вестибулярной системы

Аксоны чувствительных нейронов, тела которых располагаются в вестибулярном ганглии, следуют в продолговатый мозг и оканчиваются в четырех парных вестибулярных ядрах. Приходящие в эти ядра импульсы от рецепторов дают точную информацию о положении в пространстве исключительно головы (но не всего тела!), поскольку она может быть наклонена или повернута относительно туловища. Для восприятия положения тела в пространстве необходим также учет угла наклона и поворота головы относительно туловища, поэтому вестибулярные ядра получают дополнительные стимулы от проприорецепторов мышц шеи.

Далее от вестибулярных ядер афферентная импульсация направляется к нейронам специфических ядер таламуса, а отростки последних достигают постцентральной извилины коры больших полушарий головного мозга

Проприоцептивная система

Благодаря проприоцепции, мы ощущаем положение конечностей, движение и степень мышечного напряжения в них. Это дает человеку чувство “опоры”, т.е. осознание, что стопы опираются на какую-либо поверхность, удерживая вес тела. Рецепторный аппарат проприоцептивной чувствительности, расположен в мышцах, сухожилиях, фасциях, капсулах суставов, а также в коже.

Необходимо отметить, что важную роль в поддержании равновесия тела играют рецепторы глубокой чувствительности, расположенные не только в конечностях, но и в структурах шеи, главным образом, в глубоких мышцах. Информация, получаемая головным мозгом от этих рецепторов, необходима для пространственной ориентации человека, поддержании его позы, а также координинации движения головы и туловища.

Зрительная система

Эффективное поддержание равновесия требует четкого контроля со стороны зрительной системы (в соответствие с принципом обратной связи). При этом контроль над движениями мышц глазного яблока является чрезвычайно сложным процессом. Существует 3 основных системы контроля взора:

- Система саккадических движений глазных яблок;

- Система плавных (следящих) движений глазных яблок;

- Вестибуло-окулярная система.

В пределах головного мозга эти системы контролируются определенными анатомическими зонами, которые являются в значительной степени изолированными, и обеспечивают две главные функции:

- зафиксировать предмет рассматривания в периферии визуальной области, поворачивая к нему глаза;

- удержать изображение предмета рассматривания устойчивым на ямке сетчатки.

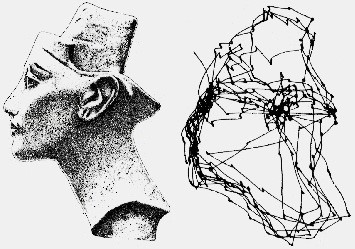

Система саккадических движений глазных яблок

Когда объект интереса появляется в периферии визуальной области, происходит быстрый поворот глазных яблок в его сторону, так, что изображение объекта проецируется на сетчатку в области желтого пятна. Тот же самый двигательный ответ глазных яблок может быть вызван внезапным звуком или болезненным стимулом. Такое быстрое движение глаз называется саккадическим, от французского слова, означающего резкое движение парусника при ветре или дергание головы лошади от потягивания узды. В целом, система саккадических движений глазных яблок обеспечивает обнаружение зрительной цели и выведение ее на наиболее чувствительную часть сетчатой оболочки. Саккады возникают, например, в процессе чтения, при этом глаза человека обычно совершают несколько саккадических движений на каждой строке. Кроме того, они появляются, когда человек рассматривает какой-либо объект (картину, скульптуру и пр.), но в этом случае саккады совершаются в разных направлениях (вверх, вниз, в стороны и под углом) последовательно от одной точки объекта к другой.

Классическое изображение, описывающее саккадические движение глазных яблок

при рассматривании объекта

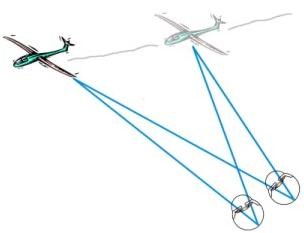

Система плавных (следящих) движений глазных яблок

Когда объект рассматривания перемещается, саккадическая система может первоначально зафиксировать его, но скоро теряет, поскольку изображение ускользает из области желтого пятна (сетчатое скольжение). Плавные (следящие) движения глаз необходимы для длительной фиксации движущегося объекта и слежения за ним. После того как визуальная цель выбрана, система работает вне волевого контроля.

Схематическое изображение функционирования системы

плавных (следящих) движений глаз

Вестибуло-окулярная система

В то время как система следящих движений глазных яблок фиксирует изображение перемещающегося объекта рассматривания на желтом пятне, существует другая система, которая позволяет стабилизировать изображение неподвижного объекта рассматривания на сетчатке во время движения головы. Это основная функция вестибуло-окулярной системы. Благодаря ее наличию у человека во время движения на транспорте по неровной дороге или ходьбе не возникает проблем с четким рассматриванием отдаленного объекта. В том случае, когда по какой-либо причине вестибуло-окулярная система не работает возникает феномен, называющийся “осциллопсия” – “дергание” визуальной картинки при движении.

Мозжечок

Основная функция мозжечка заключается в получении информации о положении тела в пространстве от всех органов чувств и регуляции на ее основе мышечного тонуса и движений для поддержания равновесия и выполнения точных действий.

Для больных с повреждением мозжечка характерна астазия-абазия – нарушение способности к сохранению равновесия тела при стоянии и ходьбе. Больные ходят, широко расставив ноги – так называемая туловищная атаксия (“пьяная походка”).

Ходьба на пятках и носках невозможна. Атаксия в данном случае развивается вследствие неспособности головного мозга координировать деятельность мышц в процессе преодоления силы тяжести. Также выявляются глазодвигательные расстройства. Они проявляются нарушением фиксации взора на неподвижных или двигающихся объектах, в результате чего возникают рывковые движения глаз при слежении. Также характерен вертикальный нистагм, бьющий вверх или вниз.

Вертикальный нистагм при повреждении мозжечка.

Источник