Надкласс рыбы

Рыбы — низшие челюстноротые первичноводные позвоночные. Известно около 33 тысяч видов рыб. Им посвящен самостоятельный раздел биологии — ихтиология (от греч. ichthys — рыба и logos — слово).

Первые челюстноротые рыбы появились в ордовике, хрящевые рыбы — на рубеже силура и девона, около 420 млн. лет назад. Рыбы обитают как в пресных, так и в соленых водах. Надкласс рыбы подразделяется на два класса: костные и хрящевые рыбы.

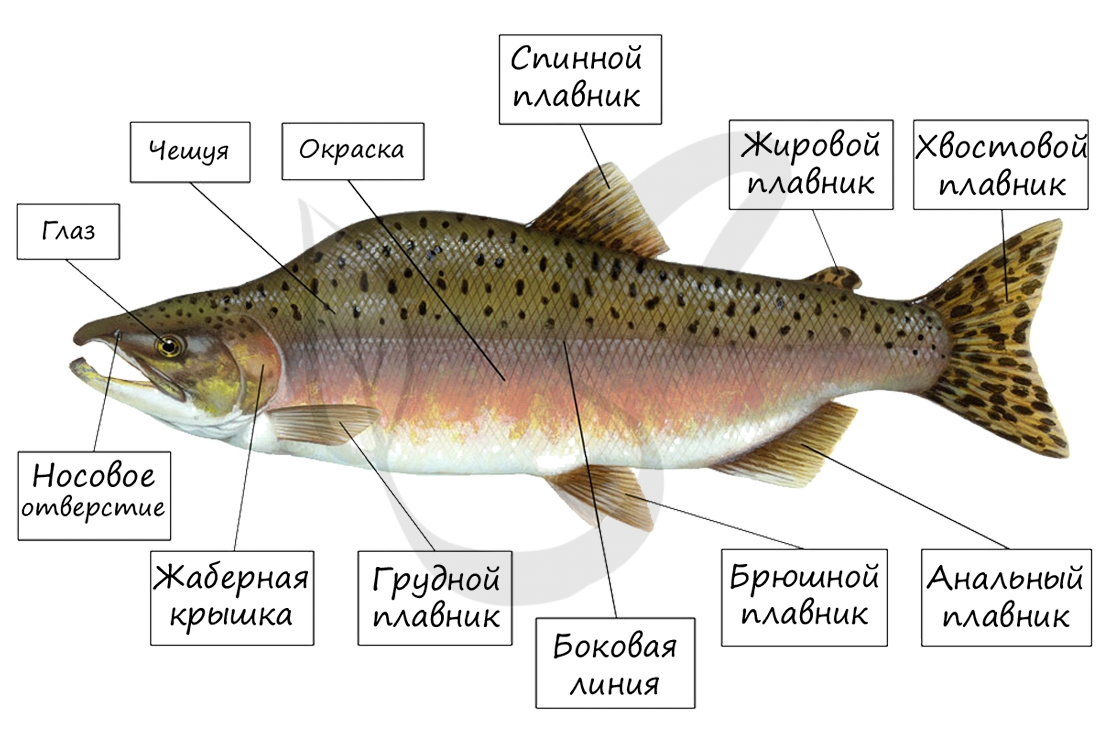

Общими признаками всех рыб является наличие обтекаемой формы тела, жизнь в воде. Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Хорошо развиты органы чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, равновесия.

Ароморфозы рыб

Рыбы отличаются от предшествующих эволюционных форм новыми, прогрессивными чертами строения, которые повысили их уровень организации. Давайте их перечислим.

- Появление челюстей и черепа

У рыб первая пара жаберных дуг видоизменяется в челюсти. С помощью челюстей охота становится более эффективной, а питание — разнообразным.

У рыб появляется череп — костное вместилище головного мозга и органов чувств, которое надежно защищает эти структуры нервной системы.

Образуются предшественники конечностей, плавники, парные придатки тела, обособленные от туловища и головы, приводимые в движение мускульной силой.

У рыб хорда редуцируется, на ее месте формируется позвоночник. У хрящевых рыб позвоночник в течение всей жизни имеет хрящевое строение, а у костных рыб позвоночник окостеневает: он представлен костной тканью.

Обратите особое внимание, что в скелете хрящевых ганоидов (осетровых рыб) хорда сохраняется на всю жизнь.

Костные рыбы

Костные рыбы — процветающий класс, весьма многочисленный: к ним относятся около 95% современных рыб. Сюда входят важнейшие подклассы, которые мы разберем: хрящекостные, двоякодышащие и кистеперые рыбы.

Широко известны основные отряды класса костных рыб:

- Осетрообразные — осетр, стерлядь, белуга

- Карпообразные — карась, сазан, лещ, толстолобик

- Лососеобразные — форель, лосось, семга

- Трескообразные — треска, минтай, хек

- Окунеобразные — окунь, судак, скумбрия, ставрида

Для большинства костных рыб характерен костный скелет, наличие жаберных крышек, прикрывающих жабры. Жаберные лепестки расположены непосредственно на жаберных дугах, имеется плавательный пузырь. Оплодотворение наружное.

Большинство видов костных рыб (90%) относятся к костистым рыбам. Для большей части костистых рыб характерно непрямое развитие (с метаморфозом).

Данный класс будет рассмотрен нами на примере типичного представителя — речного окуня.

- Покровы, опорно-двигательная система

Форма тела обтекаемая, рыбообразная, за счет чего снижается трение о воду. Поверхность тела покрыта налегающими друг на друга (подобно черепице) чешуйками.

У большинства видов чешуя ктеноидная (от греч. ktéis — гребень и éidos — вид) — снабжена зубцами или шипами, или циклоидная (от греч. kykloeides — кругообразный, круглый) — с гладким закругленным задним краем.

В коже находится множество желез, которые секретируют слизь, покрывающущю все тело рыбы, благодаря чему снижается трение о воду. Из-за слизи пойманную рыбу тяжело удержать в руках, она выскальзывает.

Плавники — органы движения рыб. Плавники бывают как парные (грудные, брюшные), так и непарные (спинной, хвостовой, анальный).

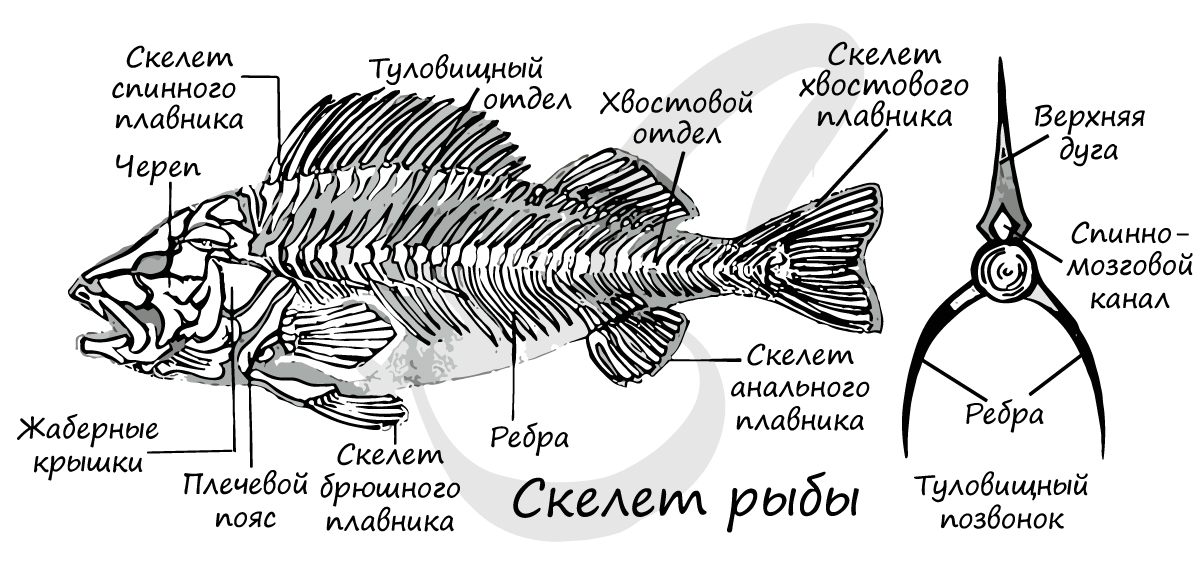

Череп — вместилище головного мозга, окружает его со всех сторон. Характерно наличие рострума (от лат. rostrum — клюв) — передней вытянутой части черепа рыб.

Позвоночник состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. В центре каждого позвонка имеется отверстие. Прилегая друг к другу, отверстия позвонков вместе соединяются в единый спинномозговой канал, в котором лежит спинной мозг.

Скелет грудных плавников соединен с позвоночником костями плечевого пояса, в отличие от скелета брюшных плавников, который не сочленяется с позвоночником. Имеются жаберные крышки, снаружи прикрывающие жаберные щели (у хрящевых рыб жаберные крышки отсутствовали, 5 жаберных щелей открывались каждая в отдельности наружу.)

Полость тела вторичная (целом).

Мышечная система сегментируется, что выражается в возникновении отдельных (дифференцированных) мышечных пучков. Наиболее ярким примером дифференцировки являются мышцы ротового аппарата и парных плавников.

Состоит из ротовой полости, глотки, продолжающейся в пищевод, желудка, толстого и тонкого кишечника. У многих рыб в ротовой полости имеются язык и острые зубы, расположенные на челюстях. Зубы предназначены не для механического измельчения пищи, а в основном для схватывания и удержания добычи. Слюнные железы отсутствуют, имеются вкусовые рецепторы.

В просвет тонкой кишки рыб открываются протоки пищеварительных желез, печени и поджелудочной железы, а также желчного пузыря. Спиральный клапан в кишечнике (характерный для хрящевых рыб) отсутствует, общая площадь всасывания увеличивается за счет слепо оканчивающихся выростов кишечника — пилорических придатков.

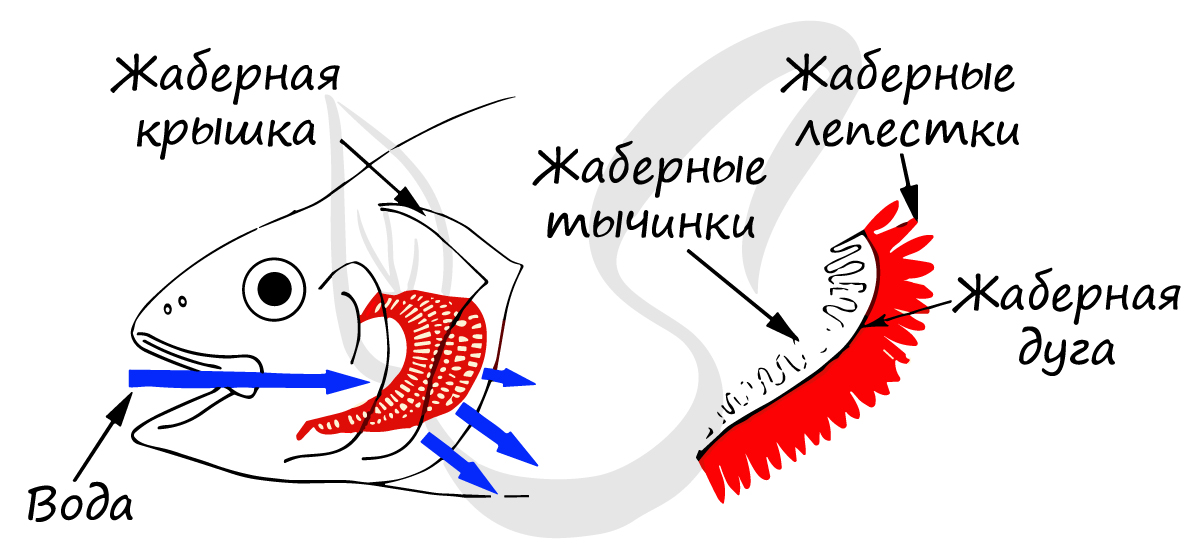

Глотка тесно связано не только с пищеварительной, но и с дыхательной системой: здесь располагается жаберный аппарат рыб. С помощью жабр они приспособились забирать из воды растворенный в ней кислород и насыщать им кровь, откуда кислород поступает ко внутренним органам и тканям.

Процесс дыхания осуществляется благодаря тому, что вода через ротовое отверстие попадает в глотку. Вследствие движений жаберной крышки вода из ротоглоточной полости втягивается в боковую жаберную полость, омывая жабры. В результате газообмена в кровь рыбы поступает кислород, а углекислый газ покидает ее и растворяется в воде.

Жабры состоят из жаберной дуги, на которой расположены жаберные тычинки и лепестки. Жаберные тычинки направлены в сторону ротоглоточной полости и препятствуют проникновению частиц пищи в жабры (цедильная функция). Жаберные лепестки направлены наружу и оплетены густой сетью кровеносных сосудов — капилляров, в которых и происходит газообмен.

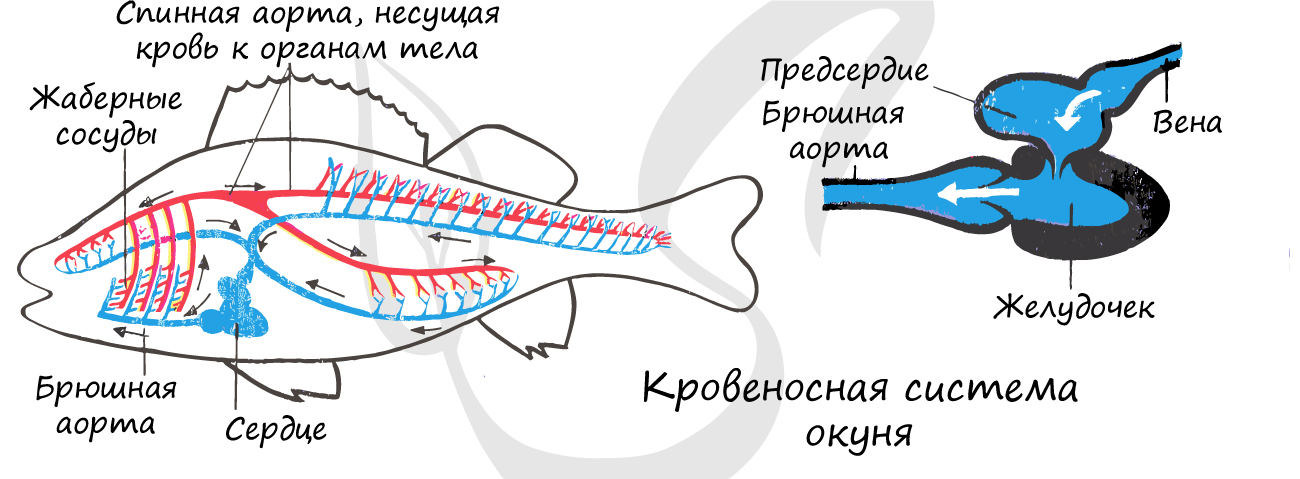

Как и хрящевые, костные рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце двухкамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка. Запомните, что в сердце у рыб кровь венозная. Она накачивается сердцем в жабры, где происходит ее насыщение кислородом, после чего кровь становится артериальной.

Артериальная кровь направляется к внутренним органам и тканям, движется кровь внутри сосудов: кровеносная система замкнутого типа.

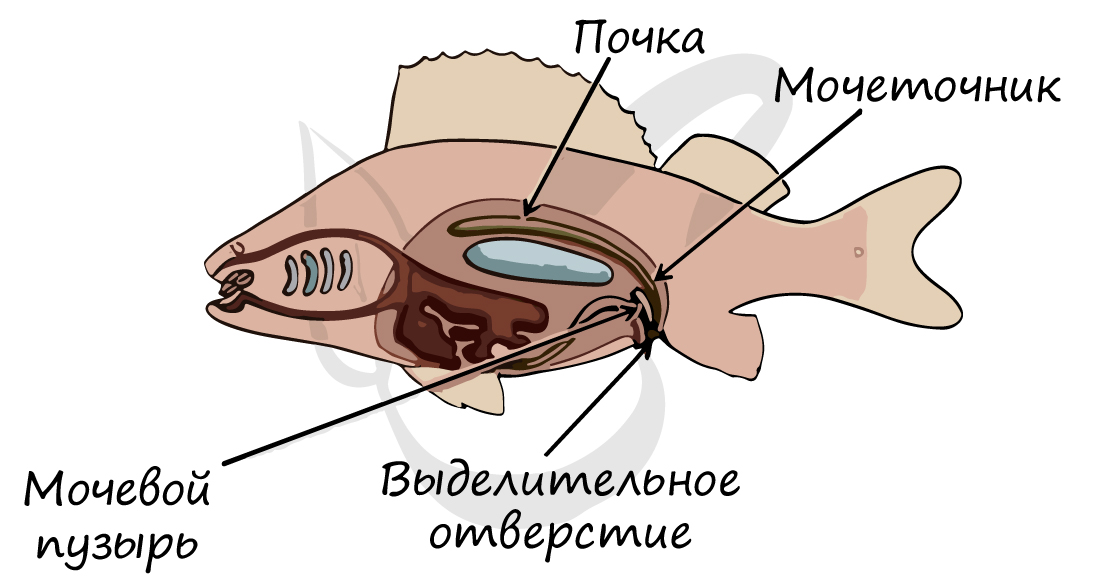

Состоит из парных лентовидных туловищных почек (мезонефрос, или первичная почка.) Располагаются они по бокам туловища. От почек начинаются мочеточники, сливающиеся между собой и образующие расширение — мочевой пузырь.

Моча, содержащая побочные продукты обмена веществ, выводится из организма рыбы через анальное отверстие у самок, через мочеполовое отверстие — у самцов .

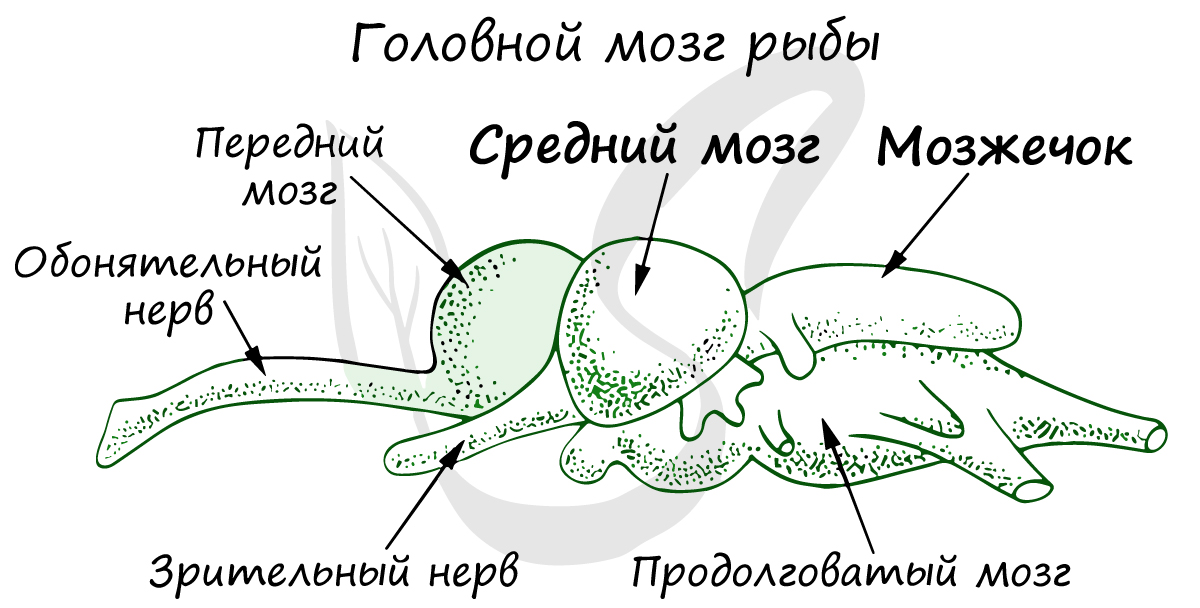

У всех хордовых нервная система трубчатого типа. Головной мозг состоит из продолговатого, среднего мозга, мозжечка, промежуточного и переднего мозга.

Развитие одних и тех же отделов у разных классов хордовых неодинаково, что мы с вами отчетливо увидим по мере изучения данного раздела. Я рекомендую вам обратить на данную тему особое внимание.

Относительно других классов хордовых головной мозг у рыб слабо развит: кора переднего мозга отсутствует, вместо нее поверхность мозга покрыта эпителием. Наибольшего развития достигает средний мозг — главный координирующий центр.

Также хорошо выражен (развит) мозжечок, который отвечает за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Это связано со сложными перемещениями рыбы, которая «парит как птица» только не в воздушной, а в водной среде. От головного мозга берут начало 10 пар черепно-мозговых нервов.

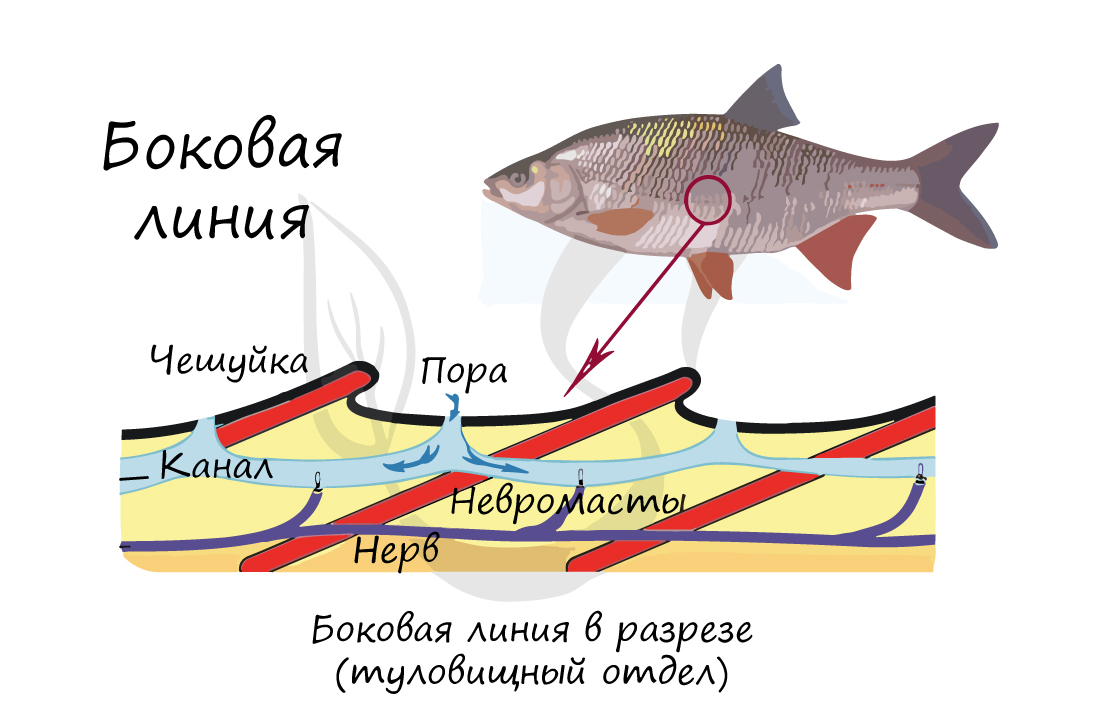

Органы чувств рыбы представлены особым образованием — боковой линией, тянущейся в виде канала вдоль всего тела с обоих боков. Чувствительные клетки (невромасты) органа боковой линии реагируют на изменения направления и скорости тока воды вблизи рыбы. С помощью нее рыба чувствует направление и скорость течения воды.

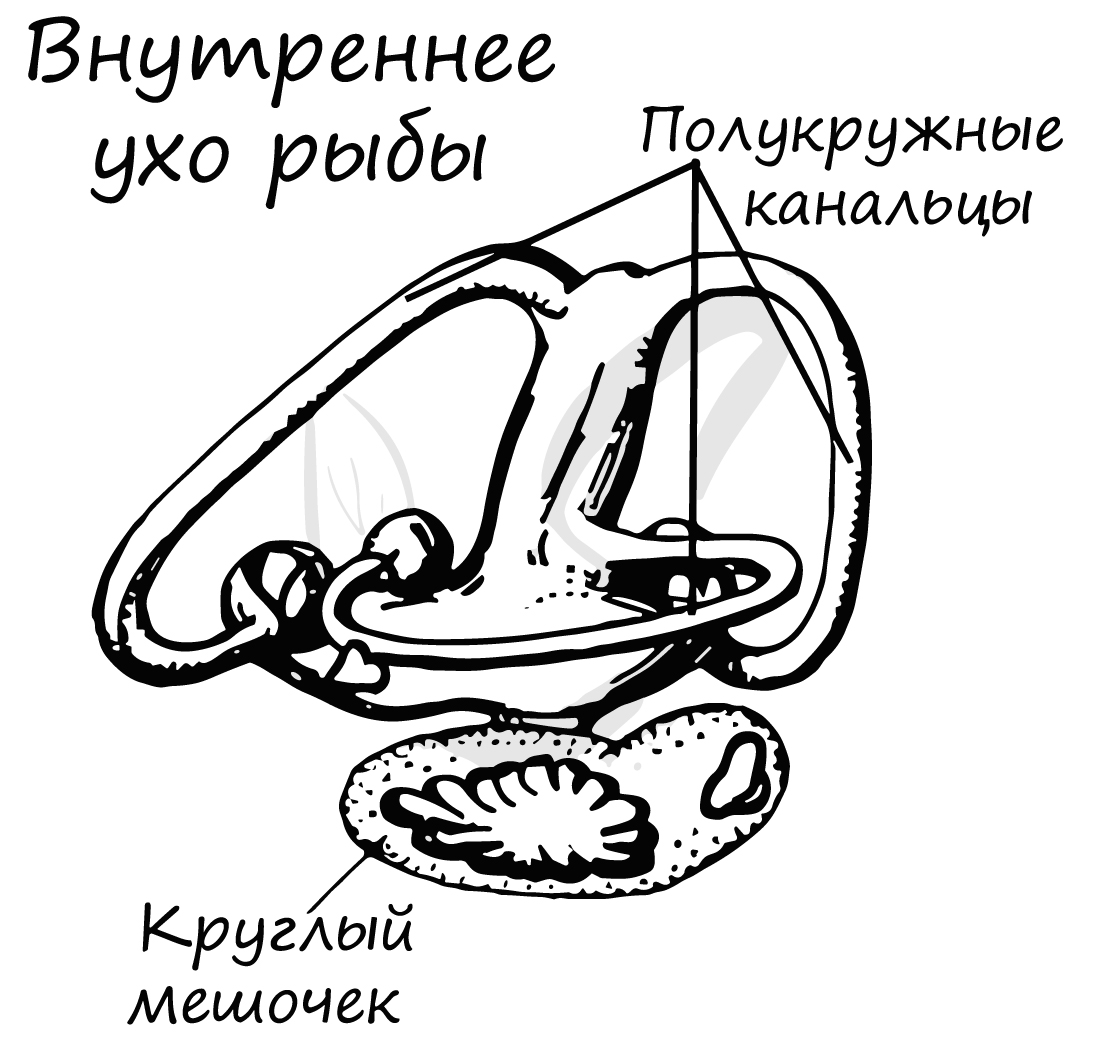

У рыб впервые возникает специализированный орган слуха — внутреннее ухо. С помощью него они способны различать звуки, ориентируясь в водной среде. Состоит внутреннее ухо из трех полукружных канальцев, верхнего и нижнего мешочков. Иногда внутреннее ухо соединяется с плавательным пузырем (сомовые, карповые), за счет чего слух у таких рыб более развит.

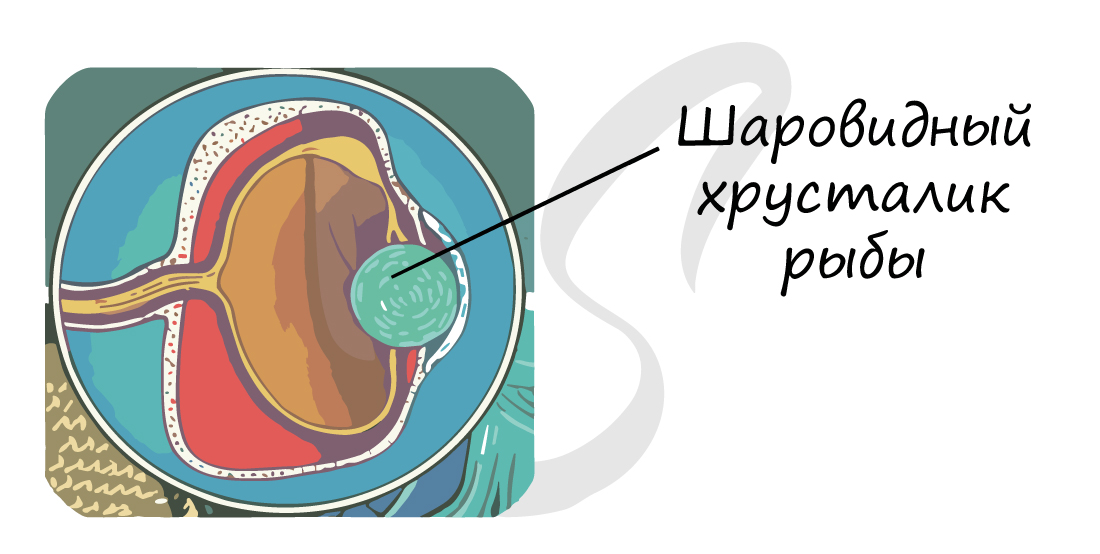

Органы зрения приспособлены к водной среде: хрусталик имеет шарообразную форму. Роговица плоская, аккомодация (настройка глаза на наилучшее видение объекта) происходит только благодаря перемещению хрусталика.

Рыбы хорошо видят лишь на близком расстоянии. Имеются органы вкуса на коже и нижней челюсти, а также органы обоняния, открывающиеся в ротовую полость.

Рыбы раздельнополы. Половые железы самцов — семенники, самок — единственный яичник. Оплодотворение наружное, происходит в воде: самка выметывает икру (яйцеклетки), а самец выделяет в воду сперматозоиды, которые сливаются с яйцеклетками. С течением времени из икры развиваются молодые особи.

Развитие у большинства рыб (костистые рыбы) непрямое, с метаморфозом. Запомните, что процесс выметывания икры и ее последующего оплодотворения называется нерест, он носит сезонный характер. У пресноводных рыб нерест происходит весной, в это время строго запрещена ловля рыбы.

Плавательный пузырь

Этот орган характерен исключительно для костных рыб: у хрящевых рыб (акулы, скаты) он отсутствует. Плавательный пузырь представляет собой воздушный мешок, заполненный смесью газов: азотом, кислородом, углекислым газом.

Он выполняет ряд важнейших функций:

- Гидростатическую — помогает занять рыбе в толще воды определенное положение. Так при расширении пузыря рыба всплывает, а при его уменьшении — опускается на дно.

- Дыхательную — способен выполнять функцию легких

- Барорецепторную — воспринимает изменения давления

- Акустическую — воспринимает звуки, играет роль аналогичную уху

При заполнении газом пузырь расширяется: это меняет удельный вес рыбы, он понижается и рыба всплывает. Обратная схема происходит при уменьшении пузыря. Но откуда появляется газ, которым наполняется пузырь, если рыба обитает в воде? Отвечая на этот вопрос, отметим, что все рыбы делятся на два типа: открытопузырные и закрытопузырные.

У открытопузырных рыб плавательный пузырь сообщается с пищеварительной системой. Они в течение всей жизни поднимаются к поверхности воды и заглатывают воздух, по мере необходимости они могут освобождаться от газов, выдавливая их через глотку, а затем рот в окружающую среду. К таким рыбам относятся сельдеобразные, щукообразные, карпообразные, двоякодышащие.

Закрытопузырные рыбы имеют пузырь, не сообщающийся с пищеварительной трубкой. Газы в него поступают благодаря газовой секреции: они переходят из растворенного (в крови) состояния в газообразное, заполняя пузырь. Когда пузырь уменьшается газы вновь растворяются в крови, возвращаясь в кровеносное русло. К таким рыбам относятся: трескообразные, окунеобразные, кефалеобразные.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Как дышат рыбы

Даже дети знают, что если вынуть рыбку из воды, она вскоре погибнет. Большинство представителей ихтиофауны могут полноценно дышать лишь в воде, но и из этого правила есть исключения. Как осуществляется процесс дыхания у рыб, какие органы в нем участвуют, как природа позаботилась о представителях ихтиофауны, живущих в весьма неблагоприятных со всех точек зрения условиях?

Гарантируем, что даже бывалые рыболовы и аквариумисты узнают много нового о своих покрытых чешуей (а иногда – и не покрытых) старых добрых знакомых. Вы наверняка удивитесь, узнав, что существуют рыбы, месяцами обходящиеся без воды и даже почти лазающие по деревьям! Ихтиофауна полна тайн и загадок, разгадать которые вы сможете по мере прочтения этой публикации.

Дыхание как процесс

Практически все живое на земле «завязано» на кислород: этот живительный газ участвует в метаболизме абсолютного большинства организмов. Да, существуют анаэробные бактерии, грибы и водоросли, но они составляют лишь малюсенькое исключение из фундаментального правила.

Растениям кислород необходим для осуществления фотосинтеза, животным – для участия во всех обменных процессах. Мы вдыхаем воздух, насыщенный кислородом, через нос или рот, он поступает в легкие, затем в кровь, с током которой разносится по всему организму к каждой клетке, и возвращается обратно, уже с большей долей углекислого газа.

Аналогичным образом дышат и рыбы, только кислород они черпают преимущественно из воды, а не из воздуха. Вода в морях и океанах насыщена кислородом замечательно, а вот в пресноводных водоемах с его концентрацией возникают проблемы. Вода может стать бедной живительным газом по причине:

- значительного повышения температуры;

- снижения уровня до критических значений;

- перекрытия мощным слоем льда с уменьшением свободного пространства;

- гниения растений подо льдом;

- повышения концентрации живых организмов;

- деятельности человека.

Какой бы ни была причина снижения концентрации кислорода, рыбам остается два варианта: либо приспосабливаться, либо вымирать. Именно поэтому природа наделила большинство современных рыб способностью впадать в оцепенение, замедлять метаболизм и снижать потребность в кислороде на некоторое, порой весьма приличное время.

Зачем рыбам жабры

Наверняка вы знаете, что основным органом дыхания рыб являются жабры. Из этого правила не существует исключений: рыб без жабр не бывает (ну почти, но об этом позже). А вот устройство их очень разное: иногда эти парные органы очень отдаленно напоминают всем известные жабры карася или карпа.

- костистых – гребенчатые;

- хрящевых – пластинчатые;

- круглоротых – мешковидные.

Наиболее сложно устроены жабры у костистых рыб, то есть, у большинства известных нам обитателей водоемов. Они имеют сложное устройство и непревзойденную эффективность: способность усваивать из воды до 30% растворенного кислорода – это рекорд, недоступный легким млекопитающих (в приложении к воздуху, разумеется).

Строение жабр костистых рыб

Жабры костистых рыб устроены достаточно сложно. Обычно они состоят из:

- Жаберных дуг. Это дугообразные образования, испещренные сетью капилляров. В классическом варианте дуг десять, по пять с каждой стороны (четыре нормально развитых, одна рудиментарная).

- Лепестков. Они расположены на каждой жаберной дуге с внешней стороны в два ряда. На каждом основном лепестке находится множество миниатюрных вторичных лепесточков. Они в максимальной степени отвечают как за газо-, так и за водно-солевой обмен.

- Тычинок. Эти миниатюрные органы покрывают дуги с внутренней стороны и выполняют функцию фильтра, защищая нежный жаберный аппарат от попадания всевозможных частичек.

- Разветвленной сети сосудов. Она начинается аортой и заканчивается массой тончайших капилляров, диаметр которых настолько мал, что сопоставим по размеру с эритроцитом. В процессе дыхания они доставляют в жабры «использованную» кровь, насыщенную углекислым газом и продуктами распада, и отводят ее, разнося по всему организму рыбы уже насыщенной кислородом.

- Жаберных крышек. Эти твердые костные образования исполняют не только защитную функцию: они играют роль этаких клапанов, обеспечивающих определенную силу тока воды при дыхании. Кстати говоря, их устройство весьма примечательно: оказывается, по этим костям можно достаточно точно определить возраст рыбы. Они покрыты выступами и бороздками, наподобие годичных колец дерева!

У всех костистых рыб рот соединен с жаберным аппаратом. На вдохе рыба открывает рот, «закачивая» воду в максимально раздутые жабры (крышки в это время плотно закрыты). Лепесточки через капилляры выводят продукты оксигенации во внешнюю среду и обогащают кровь кислородом. На выдохе рот закрывается, крышки раскрываются, жабры несколько сжимаются, продукты распада уходят в окружающую среду.

Дыхание хрящевых рыб

Хрящевые рыбы, те же акулы и скаты, имеют принципиально иной жаберный аппарат. У большинства акул он представляет собой ряд пластинок, куда вода поступает через щелевидные отверстия. Жаберные крышки отсутствуют в принципе, посему активно дышать, прогоняя воду через жаберный аппарат, акулы не могут.

Пассивное дыхание обеспечивается лишь во время движения, когда открытые жабры щедро омываются водой (благо, в морях-океанах она богата кислородом). Поэтому хищница вынуждена двигаться постоянно, даже во время сна (о механизмах которого ихтиологи спорят до сих пор), иначе попросту задохнется. Процессу дыхания способствуют и специальные брызгальца, расположенные позади глаз и подающие свежую воду на жабры.

Интересно, что пассивно дышат и прилипалы – сравнительно небольшие рыбки, наиболее часто паразитирующие на телах акул. Имеется такая способность у тунцов и скумбрий, хоть и с жаберными крышками у них все в порядке.

Немного о круглоротых

Круглоротых и рыбами назвать нельзя – биологи относят их в отдельный класс. Среди них наиболее известны миноги и миксины. Это самые примитивные позвоночные очень древнего происхождения, преимущественно паразитирующие на других представителях ихтиофауны. Их ротовой аппарат лишен челюстей, но усеян острыми зубами, что позволяет прогрызать кожу потенциальных «хозяев».

Дыхательный аппарат круглоротых представлен особыми мешками. Например, у той же миноги аж семь пар дыхательных мешков, каждый из которых снабжен двумя отверстиями (внутреннее ведет в дыхательную трубку, наружное – в окружающую среду). Это дает возможность миноге дышать при любых условиях: она не испытывает кислородного голодания, даже зарывшись в песок или присосавшись к «хозяину».

Вспомогательные органы дыхания

Как правило, природа «встраивает» в рыб и вспомогательные органы дыхания. И чем менее благоприятны условия обитания, тем больше таких вспомогательных органов, тем большая нагрузка ложится на них.

Выяснено, что большинство рыб вентилирует жабры плавниками. Конечно, они играют вспомогательную функцию, но важность ее сложно переоценить. Движения плавников способствуют быстрейшему току воды и омовению жабр, что особенно важно в бедной кислородом воде небольших стоячих водоемов.

Дело в том, что жабры работают только в воде: усваивать кислород из воздуха они неспособны. На суше они обсыхают и склеиваются, что ведет к быстрой гибели особи. Чем более герметично жаберные крышки способны закупорить деликатное содержимое, тем дольше рыба проживет без воды. Именно поэтому сельдь, толстолобик, форель погибают практически сразу, а карп, сазан или карась могут часами и даже днями лежать в мокрой траве без ощутимого вреда для здоровья.

Чтобы как-то позволить рыбам пережить не лучшие времена, природа наделила их резервными возможностями, подчас поражающими воображение.

Давайте немного отклонимся от рыбьей темы и вспомним о порах на нашей коже. В Средние, не очень просвещенные, века, порой людей покрывали краской, дабы придать им сходство со статуями (самодурство власть имущих, что поделать). Если краску оставить на коже на несколько часов, а потом смыть, особого вреда здоровью это не нанесет. А вот если насыщенное токсинами покрытие продержать несколько суток, человек, скорее всего, умрет: он отравится и задохнется одновременно. Это теперь-то мы знаем, что кожа должна дышать!

Аналогичная картина наблюдается и у рыб – им в большей или меньшей степени присуще кожное дыхание. Конечно, много кислорода через кожу не получишь, но нужно учитывать и тот факт, что организм оцепеневшей на воздухе рыбы потребляет его в разы меньше. Однако нужно учитывать, что в большинстве случаев у представителей ихтиофауны может дышать только мокрая кожа.

Осетрина в столице всегда была в чести, но технологии заморозки появились лишь недавно. Ранее крупных осетров везли в стольный град в брезентовых люльках, а более мелкую стерлядь – в корзинах, наполненных влажным мхом. Иногда в рты осетровых вкладывали тампоны, пропитанные крепким алкоголем, вследствие чего рыба обалдевала и неплохо переносила путешествие длительностью в несколько дней.

Плавательный пузырь

Пожалуй, нет у рыб более многофункционального органа, чем плавательный пузырь. Это и орган равновесия, и резонатор, позволяющий усилить акустические и другие сигналы, и этакий «спасательный круг», позволяющий рыбе держаться на выбранном горизонте воды, не прилагая к этому ни малейших усилий.

Практически все представители ихтиофауны, обитающие в наших водоемах, умеют нагнетать и стравливать воздух из этого органа, но некоторые рыбы научились им даже дышать! Заглатывают атмосферный воздух с транспортировкой его не только в жабры, но и в плавательный пузырь многие обитатели водоемов (слышали, как «чавкают» в зарослях сазаны и караси?), но полноценную дыхательную функцию этот орган выполняет лишь у двоякодышащих, о которых мы поговорим чуть позже.

Ученые полагают, что первичной функцией плавательного пузыря у доисторических видов была именно дыхательная, и только потом, с появлением костистых рыб, она преобразовалась в гидростатическую.

Кишечник

Да-да, вы не ослышались: существуют рыбы, способные заглатывать воздух и пропускать его через пищеварительный тракт с целью обогащения организма кислородом. Наиболее ярким примером такого явления являются сомики рода Corydoras.

В связи с этим нельзя не упомянуть и известного нам вьюна: у него кишечник играет важнейшую дыхательную роль. При благоприятных условиях вьюн дышит жабрами, но при дефиците кислорода он задействует и вспомогательный орган. Он заглатывает атмосферный воздух, пропускает его через желудок и кишечник, испещренный густой сетью капилляров, а затем выпускает наружу через анальное отверстие.

Неэстетично? Зато практично: эта небольшая рыбка может дышать атмосферным воздухом даже сквозь слой ила, дожидаясь дождей или паводка в относительно комфортных и безопасных условиях.

Лабиринт

Особый орган дыхания под названием «лабиринт» позволяет некоторым представителям ихтиофауны практически полноценно дышать атмосферным воздухом. Этот орган парный, расположен над жабрами. При вдохе атмосферный воздух попадает в камеры лабиринта, испещренные сосудами, и обогащает кровь кислородом.

Обитатели наших водоемов не могут похвастаться наличием этого органа (за исключением, разве что, змееголова), но многие аквариумные рыбки умеют дышать именно при помощи лабиринта. Секрет кроется в том, что рыбки эти в естественных условиях живут в тропиках, где даже в нормальных условиях вода бедна кислородом, да и засухи нередки.

Те же гурами периодически поднимаются к поверхности воды, чтобы заглотить воздуха. Кстати, если лишить их такой возможности, они попросту задохнутся, то есть жабры в данном случае делят дыхательную функцию с лабиринтом, но не заменяют его.

Двоякодышащие рыбы

Существуют рыбы, которые практически с одинаковым успехом могут усваивать кислород как из воды, так и воздуха. Вот их с полным правом можно назвать истинными чемпионами по выживанию, которых не напугаешь самыми суровыми условиями.

Двоякодышащие – одни из древнейших представителей ихтиофауны. Долгое время их считали вымершими, и только каких-то 150 лет тому назад ихтиологи сделали потрясающее открытие: в засушливых районах Африки и Австралии двоякодышащие живут и неплохо себя чувствуют!

Дело в том, что помимо жабр, двоякодышащие имеют и орган, по функциям аналогичный нашим легким. Доказано, что развился он из плавательного пузыря и в ходе эволюции обзавелся ячеистой структурой и сетью капилляров. Некоторые ученые полагают, что именно двоякодышащие рыбы предвосхитили выход животных из водной стихии на сушу.

Африканский протоптерус при высыхании водоема зарывается в ил, который, засыхая, образует вокруг его тела плотный кокон. Там протоптерус впадает в спячку, дыша атмосферным воздухом через отверстие в иле, причем проспать таким образом может несколько лет. Как только вода растворит кокон, протоптерус проснется и начнет вести приличествующий рыбе образ жизни. А вот рогозуб (австралийский эндемик) переживает засуху в локальных бочагах, дыша исключительно атмосферным воздухом – кислорода в таких лужах крайне мало.

Интересные факты

Вы еще не устали удивляться? Тогда еще несколько интересных фактов на закуску:

- Илистый прыгун. Двоякодышащим в академическом смысле этого слова прыгуна не назовешь, но он тоже устанавливает рекорды по пребыванию вне воды. Большую часть жизни это экзотическое чудо проводит на суше, во влажной атмосфере мангровых зарослей. Кстати говоря, он действительно неплохо прыгает и даже лазит по корням деревьев в поисках насекомых, коими преимущественно и питается (передние плавники трансформировались в неплохо развитые конечности). При этом дышит эта рыба всей поверхностью кожи, причем главную роль в процессе оксигенации играет хвост. В водной среде она переходит на обычный способ дыхания.

- Карась. Заурядный карасик способен выживать в самых экстремальных условиях. Его стихия – заросшие пруды, где дефицит кислорода – обычное дело. У него хорошо развито кожное дыхание, имеется и способность заглатывать атмосферный воздух. Не поверите: в периодически высыхающих озерах Казахстана находили живых карасей, пролежавших в иле свыше года!

- Окунь-ползун. Перед нами еще одна удивительнейшая рыбка, характерная для ихтиофауны Южной Азии – анабас или ползун. Окунем его называют только благодаря визуальному сходству с соответствующей рыбой – ползуны образуют отдельный отряд. Так вот, лабиринт у ползуна работает так хорошо, что дарит способность по несколько суток проводить вне водной стихии, в охоте за червями и насекомыми. Считается, что анабас способен даже лазить по деревьям (есть свидетельства очевидцев), однако скептики полагают, что его заносят туда хищные птицы.

- Угорь. Еще одно чудо из мира ихтиофауны – угорь. Мало того, что эта рыба выглядит как змея, так еще и способна дышать атмосферным воздухом, совершенно по-змеиному переползая между водоемами. Угря к этому вынуждает инстинкт размножения: ему приходится преодолевать тысячи километров из европейских водоемов к Саргассовому морю, ведь мечет икру он исключительно там. Угорь перемещается по суше преимущественно по ночам и ранним утром, по росной траве, по нескольку часов обходясь без воды, чему способствует чрезвычайно развитое кожное дыхание.

- Арапаима. Перед нами самая крупная пресноводная рыба (живет она в бассейне Амазонки), что уже само по себе знаменательно. Но более всего примечательно другое. Дело в том, что жабрами дышит только молодь арапаимы на первом месяце жизни. Взрослые особи используют для этой цели плавательный пузырь, имеющий весьма совершенное строение и пористую структуру и являющийся близким аналогом легких. Юные арапаимы вынуждены всплывать за глотком воздуха раз в 2-3 минуты, взрослые – раз в 6-10 минут. Если лишить их этой возможности, они захлебнутся, как бы парадоксально сие не звучало в приложении к рыбам.

В этой публикации приведены самые примечательные особенности дыхания различных представителей ихтиофауны, но по факту их значительно больше. Мир рыб слишком удивителен и многогранен, чтобы изучать его исключительно с гастрономической точки зрения!

Источник