- Орган чувств вкусового анализатора

- Вкусовая рецепция

- Орган чувств вкусового анализатора

- Ядра проводящего пути вкуса ( вкусовой чувствительности ). Признаки поражения вкуса.

- Учебное видео анатомии проводящего пути вкусового анализатора

- Орган чувств вкусового анализатора

- Орган вкуса и восприятие вкусовой чувствительности

- Схема восприятия вкусового ощущения

Орган чувств вкусового анализатора

Функция вкусовой сенсорной системы состоит в оценке качества пищи или отвергаемых веществ. Адекватным раздражителем вкусовой системы служат молекулы органических или неорганических веществ, которые поступают в полость рта при приеме пищи и присоединяются к хеморецеп-торным клеткам языка и ротовой полости. Эти клетки являются вторичными рецепторами и обладают высокой химической избирательностью, а присоединение химических веществ вызывает в них образование рецепторного потенциала, что сопровождается выделением медиатора, действующего на чувствительные окончания первичных сенсорных нейронов.

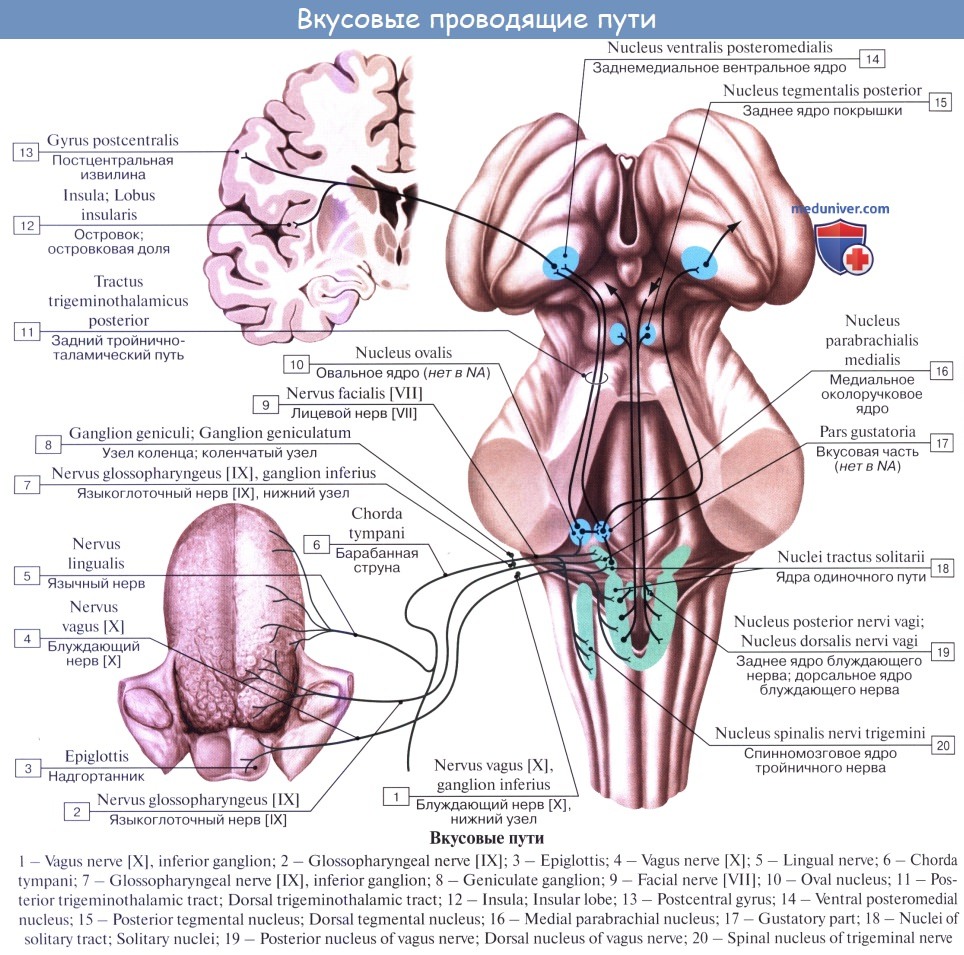

В передаче сигналов от рецепторов в центральную нервную систему участвуют афферентные волокна IX, VII и X черепных нервов (рис. 17.16). Центральный отдел вкусовой сенсорной системы образуют ядра одиночных пучков продолговатого мозга и вентральные ядра таламуса, образующие проекцию в первичную проекционную кору. Проекционная вкусовая кора соответствует области представительства языка в постцентральных извилинах.

Вкусовая рецепция

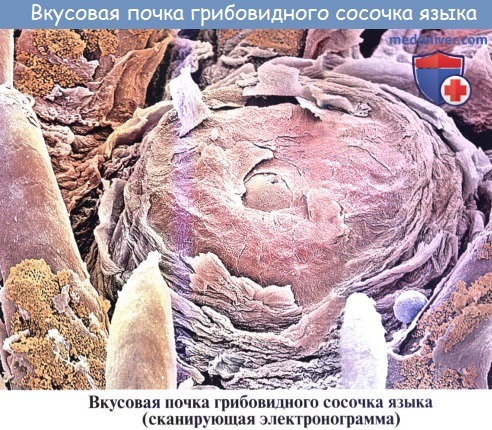

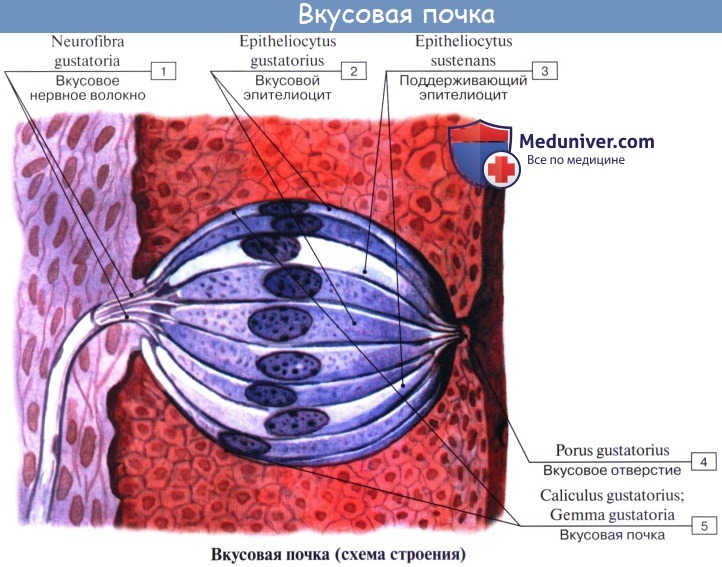

Выпячивания слизистой оболочки языка (сосочки) содержат у человека около 2000 вкусовых почек, каждая из которых образована 30—60 клетками, расположенными в почке наподобие долек апельсина. Рецепторные клетки составляют около 5—7 % всех клеток вкусовой почки, они от личаются от остальных клеток (опорных, базальных) наличием микроворсинок, выступающих во вкусовую пору — отверстие на вершине вкусовой почки. Продолжительность жизни рецепторной клетки составляет 10—12 дней, разрушенные клетки заменяются новыми, образующимися из делящихся базальных клеток и устанавливающими точно такие же, как у своей предшественницы, синаптические контакты с 1—6 отростками первичного сенсорного нейрона, поэтому специфичность вкусовой чувствительности рецепторов после регенерации не изменяется.

Источник

Орган чувств вкусового анализатора

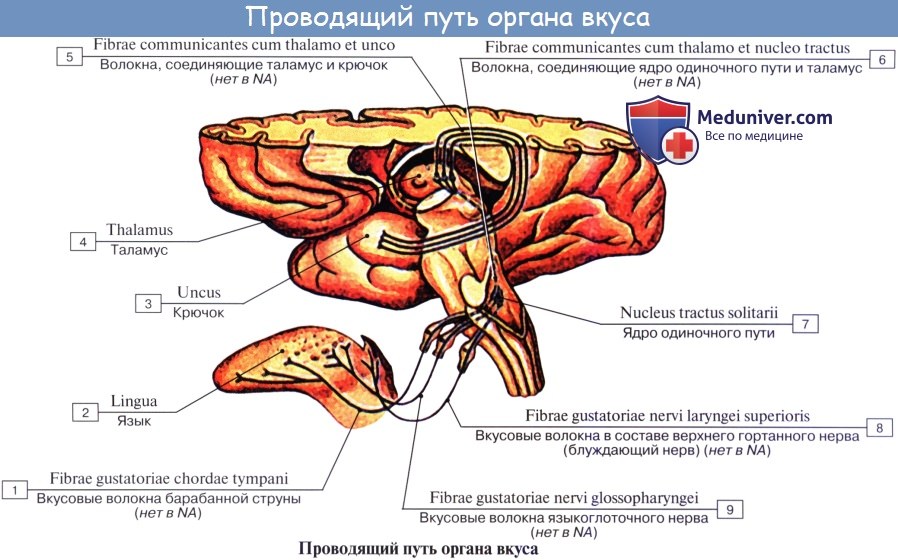

Проводящий путь анализатора вкуса начинается от вкусовых клеток и обеспечивает восприятие, проведение, анализ и интеграцию вкусовых раздражений.

Вкусовые (рецепторные) клетки входят в состав вкусовых почек (луковиц). В одной вкусовой почке (луковице) содержится от 2 до 6 вкусовых (рецепторных) клеток. На вершине вкусовой почки находится отверстие (вкусовая пора), посредством которого вкусовая ямка открывается на поверхность сосочка слизистой оболочки языка. Вкусовая ямка представляет небольшое углубление в толще почки. Для получения вкусовых ощущений требуется непосредственный контакт растворенных веществ с рецепторами, что достигается у человека в результате затекания жидкости из полости рта в полость вкусовой ямки.

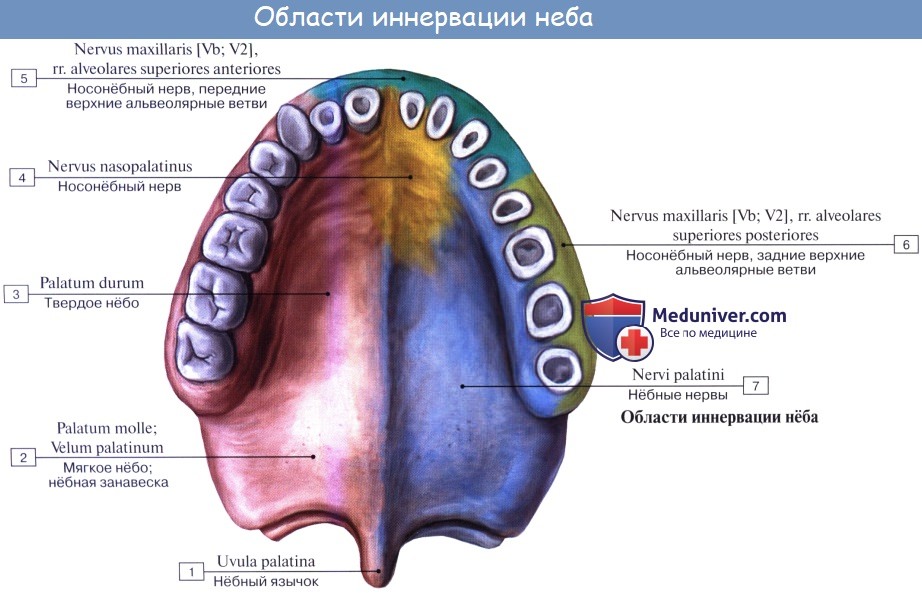

У человека в общей сложности насчитывается от 2000 до 9000 вкусовых почек, которые сосредоточены на дорсальной поверхности языка в многослойном эпителии боковых стенок желобовидных и грибовидных сосочков, меньше в области мягкого неба и небных дужек, на задней поверхности надгортанника и на внутренней поверхности черпаловидных хрящей. Совокупность вкусовых почек представляет орган вкуса.

Возбуждение из вкусовых клеток в виде импульсов передается на чувствительные нейроны, рецепторный аппарат которых образует синапсы на боковой поверхности вкусовых клеток.

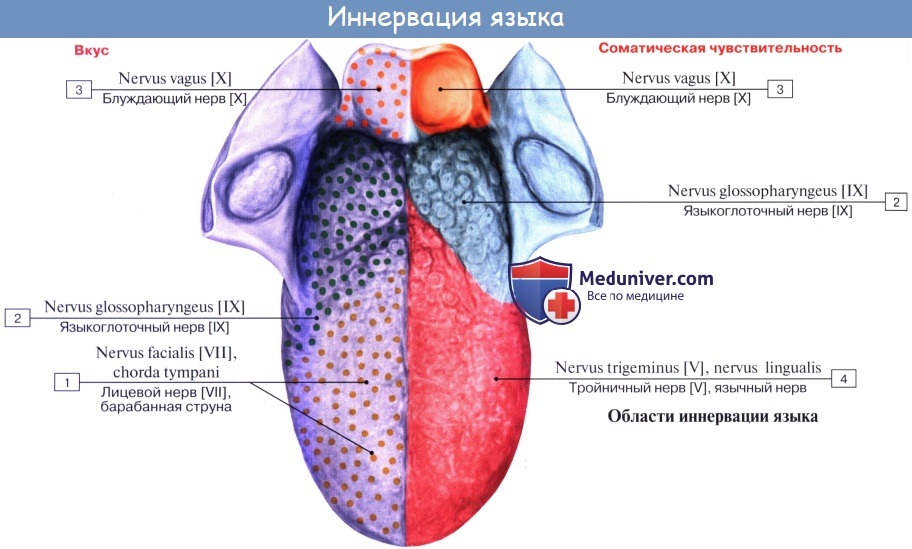

К каждой вкусовой почке подходят 1-2 нервных волокна; последние, сближаясь с себе подобными, собираются в конечном счете в 3 нервных пучка, проходящих в составе:

а) лицевого нерва (барабанной струны),

б) языкоглоточного нерва,

в) блуждающего нерва

Тела первых нейронов проводящего пути анализатора вкуса располагаются на периферии в соответствующих узлах.

а) Узел коленца, ganglion geniculi лицевого (промежуточного) нерва лежит в области коленца лицевою нерва в пирамиде височной кости Периферические отростки псевдоуниполярных клеток узла коленца идут в составе барабанной струны лицевого нерва к вкусовым почкам (луковицам) слизистой оболочки верхушки и краям языка (грибовидные сосочки).

Центральные отростки псевдоуниполярных клеток узла коленца устрем ляются в составе промежуточного нерва в мост к чувствительному ядру одиночного пути, где переключаются на II нейроны.

б) Нижний узел языкоглоточного нерва лежит у места выхода нерва из яремного отверстия на нижней поверхности пирамиды височной кости. Периферические отростки псевдоуниполярных клеток узла проходят в составе ветвей языкоглоточного нерва к вкусовым ночкам (луковицам) слизистой оболочки задней трети языка (желобовидные сосочки).

Центральные отростки в составе языкоглоточного нерва направляются в продолговатый мозг к чувствительному ядру одиночного пули, где переключаются на клетки II нейронов.

в) К этому же ядру одиночного пути подходят центральные отростки псевдоуниполярных клеток нижнего узла блуждающего нерва. Узел расположен по выходе из яремного отверстия. Периферические отростки псевдоуниполярных клеток этого узла проходят в составе верхнего гортанного нерва (ветвь блуждающего нерва) к вкусовым почкам (луковицам), редко расположенных в слизистой оболочке надгортанника и внутренней поверхности черпаловидных хрящей.

Ядра проводящего пути вкуса ( вкусовой чувствительности ). Признаки поражения вкуса.

Аксоны II нейронов, тела которых располагаются в чувствительном ядре одиночного пути, в большинстве своем совершают перекрест и в составе медиальной петли достигают вентрального и медиального ядер таламуса противоположной стороны. Меньшая часть идет к таламусу своей стороны Отсюда начинается третий нейрон.

Аксоны III нейронов проходят через заднюю часть задней ножки внутренней капсулы и заканчиваются в корковом конце анализатора вкуса, расположенном в крючке парагиппокампалыюй извилины и в аммоновом роге.

При поражении проводящего пути анализатора вкуса может наблюдаться полная утрата вкуса — агевзия, понижение вкусового восприятия — гипогевзия, повышение — гипергевзия, извращение вкусовых восприятий — дисгевзия.

Поражение лицевого (промежуточного) нерва выше места отхождения барабанной струны или языкоглоточною нерва может сопровождаться расстройством вкусовых ощущений на одноименной стороне языка.

При поражении таламуса и коркового ядра вкусового анализатора возможно частичное снижение вкуса на противоположной стороне

При поражении миндалевидного тела развивается вкусовая агнозия (больной ощущает вкус, но не может его обозначить)

Учебное видео анатомии проводящего пути вкусового анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 9.9.2020

Источник

Орган чувств вкусового анализатора

Московский государственный медико-стоматологический университет

Кафедра общей и эстетической стоматологии и кафедра терапевтической стоматологии факультета последипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета

Кафедра общей и эстетической стоматологии и кафедра терапевтической стоматологии факультета последипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета

Вкусовая чувствительность и ее изменения

Журнал: Российская стоматология. 2011;4(2): 15-19

Крихели Н. И., Гаматаева Д. И., Дмитриева Н. Г. Вкусовая чувствительность и ее изменения. Российская стоматология. 2011;4(2):15-19.

Московский государственный медико-стоматологический университет

Представлены сведения о строении органа вкуса, описан процесс восприятия вкусового ощущения. Рассмотрены изменения вкусовой чувствительности в норме, при соматических заболеваниях и при беременности. Также приводятся этиологические факторы возникновения нарушения вкусовой чувствительности и метод ее диагностики.

Московский государственный медико-стоматологический университет

Кафедра общей и эстетической стоматологии и кафедра терапевтической стоматологии факультета последипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета

Кафедра общей и эстетической стоматологии и кафедра терапевтической стоматологии факультета последипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета

Орган вкуса и восприятие вкусовой чувствительности

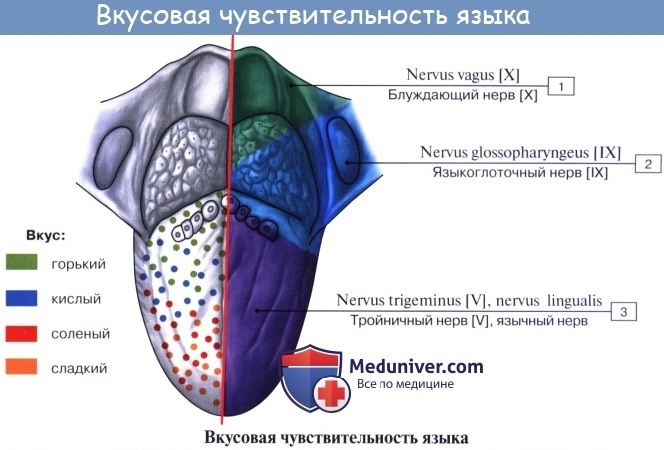

Формирование вкусового ощущения происходит за счет восприятия рецепторами сосочков языка вкусовых раздражителей. За каждый вид раздражителей отвечают определенные зоны языка. Сладкое воспринимают рецепторы кончика языка, кислое — его боковые зоны, горькое — корень языка, соленое — кончик языка и его боковые поверхности [1, 9].

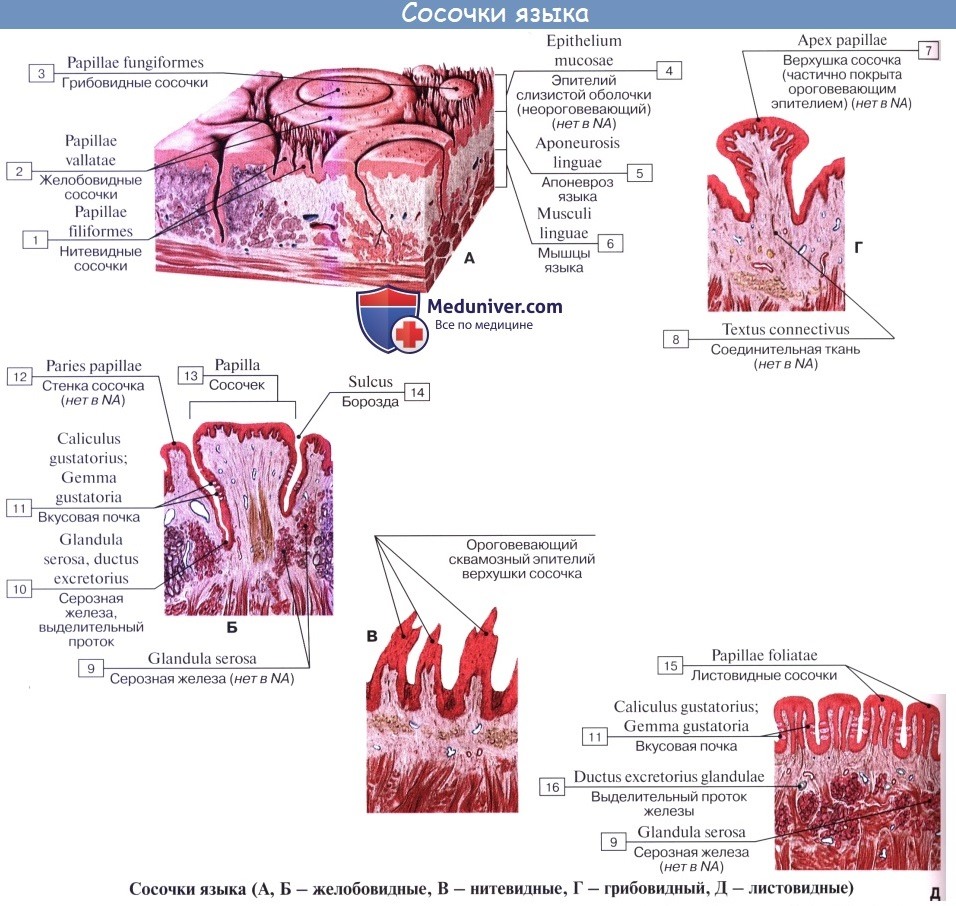

На спинке и боковых поверхностях языка расположены различные группы сосочков (см. рисунок).

Конусовидные сосочки являются особым типом нитевидных сосочков, различающихся анатомическим строением верхушки. В отличие от «гребешка» нитевидных сосочков их нерасщепленная коническая верхушка изогнута кончиком назад.

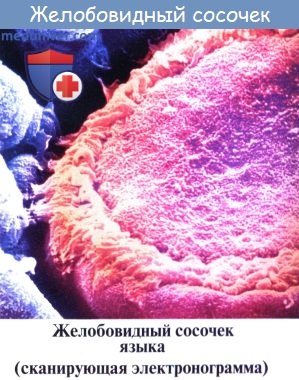

Грибовидные сосочки расположены на кончике языка, листовидные – по бокам, желобовидные — на корне [1, 3, 9]. Последние окружены валиком, в который открывается секрет мелких белковых желез. Это необходимо, во-первых, для удаления частиц пищи с поверхности сосочка, а во-вторых, при этом растворенное вещество лучше воспринимается рецептором. Именно поэтому при плохой гигиене языка снижается его вкусовая чувствительность.

Грибовидных сосочков меньше, чем нитевидных [1]. Эти сосочки немногочисленны и беспорядочно разбросаны среди нитевидных. Наблюдают их больше на кончике языка, чем в других его участках. Они имеют узкое основание и расширенную вершину. В области эпителия вершины сосочка располагаются вкусовые луковицы. Наибольшее количество их находится в области кончика языка. Каждый грибовидный сосочек образован собственной пластинкой и называется первичным сосочком, от которого в покровный эпителий вдается вторичный сосочек. Однако поверхность их эпителия не повторяет контуров вторичных сосочков в собственной пластинке, как это наблюдается в нитевидных сосочках. Поэтому вторичные сосочки собственной пластинки подводят капилляры близко к поверхности эпителия. Покровный эпителий этих сосочков сравнительно прозрачный, так как он не ороговевает [1]. За счет этого кровь в сосудах, проходящих в высоких вторичных сосочках, просвечивается, придавая им прижизненно красный цвет. В норме грибовидные сосочки бледно-розового цвета и не выделяются выше уровня нитевидных сосочков. В патологии — ярко-красные, гиперплазированные; могут являться инициальными в развитии эрозий и язв на языке. При системных нарушениях за счет повреждений этих сосочков нередко отмечается потеря вкусовой чувствительности [1, 2, 9]. Возможно, они взаимосвязаны с эндокринной системой. В толще самих сосочков определяется большое количество телец Меркеля, ответственных за сенсорную функцию.

Очень похожи на грибовидные чечевицевидные сосочки, представляющие собой широкие плоские шляпки на очень короткой ножке [1]. Функция их не изучена, предполагают роль в формировании вкусовых ощущений. Желобоватые сосочки также являются органами вкуса, в количестве 8-15 они располагаются на границе между корнем и телом языка, близко друг от друга в V-образной терминальной бороздке, и не выступают над поверхностью слизистой оболочки. Валик слизистой оболочки, окружающий каждый сосочек, отделяется от него глубокой бороздой, куда открываются выводные протоки мелких серозных слюнных желез Эбнера. Этот «ровик» заполнен жидкостью и очищается от различных частиц за счет активности желез, расположенных глубже сосочка, которые посредством протоков открываются на дне «ровика». Каждый желобоватый сосочек состоит из центрально расположенного первичного сосочка (образованного собственной пластинкой слизистой оболочки). Вторичные сосочки собственной пластинки выпячиваются из нее, вдаваясь в многослойный плоский эпителий, покрывающий всю поверхность сосочка [1]. Желобоватые сосочки в участках своего прикрепления ýже, чем на свободной поверхности, и напоминают по форме грибовидные сосочки. В эпителии сосочка находится вкусовая луковица, содержащая большое количество ацетилхолинэстеразы и кислой фосфатазы, что свидетельствует о значении их в проведении вкусовых раздражений. Листовидные сосочки в виде 3-8 параллельных складок длиной 2-5 мм располагаются в основании боковой поверхности языка. Они разделены щелями, в которые открываются протоки серозных слюнных желез. Волокнистая соединительная ткань образует основу листовидных сосочков языка. Она образует вторичные выпячивания, проникающие в эпителий.

В эпителии сосочков выявляются вкусовые луковицы овальной формы, прилежащие своим основанием к базальной мембране и доходящие вершинами до поверхности эпителия, отделяясь от нее 2-3 рядами плоских эпителиальных клеток. В пространстве, разделяющем листовидные сосочки, открываются протоки белковых желез. В области кончика языка имеются смешанные слизистые железы, которые несколькими выводными протоками открываются на нижней поверхности языка [1].

Схема восприятия вкусового ощущения

Вкусовой сосочек — вкусовая почка — мембрана микроворсинок — рецепторные белки — изменяется состав ионов — сигнал о раздражении в кору головного мозга — восприятие вкуса.

Источник