Орган чувств глаз строение

Свет явился раздражителем, который привел к возникновению в животном мире специального органа зрения, organum visus, главной частью которого у всех животных являются специфические чувствительные клетки, происходящие из эктодермы и могущие воспринимать раздражения от световых лучей. Они по большей части окружены пигментом, значение которого состоит в том, чтобы пропускать свет по определенному направлению и поглощать лишние световые лучи.

Такие клетки у низших животных разбросаны по телу (примитивные «глазки»), а в дальнейшем образуется ямка, выстланная чувствительными клетками (сетчатка), к которым подходит нерв. У беспозвоночных впереди ямки возникают светопреломляющие среды (хрусталик) для концентрации световых лучей, падающих на сетчатку. У позвоночных, у которых глаза достигают наибольшего развития, появляются, кроме того, мышцы, двигающие глаз, и защитные приспособления (веки, слезный аппарат).

Характерной особенностью позвоночных является то обстоятельство, что светочувствительная оболочка глаза (сетчатка), содержащая специфические клетки, развивается не прямо из эктодермы, а путем выпячивания из переднего мозгового пузыря.

На первом этапе развития зрительного анализатора (у рыб) в периферическом его конце (сетчатка) светочувствительные клетки имеют вид палочек, а в головном мозге находятся только зрительные центры, лежащие в среднем мозге. Такой орган зрения способен лишь к светоощущению и различению предметов. У наземных животных сетчатка дополняется новыми светочувствительными клетками — колбочками и появляются новые зрительные центры в промежуточном мозге, а у млекопитающих — и в коре. Благодаря этому глаз получает способность к цветному зрению. Все это связано с первой сигнальной системой. Наконец, у человека особенного развития достигают высшие центры зрения в коре мозга, благодаря которым у него возникают отвлеченное мышление, связанное со зрительными образами, и письменная речь, которые являются составной частью второй сигнальной системы, свойственной только человеку.

Видео анатомии глаза — зрительного анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 3.9.2020

Источник

Орган зрения

Анализаторы

Одним из важнейших свойств всего живого является раздражимость — способность воспринимать информацию о внутренней и внешней среде с помощью рецепторов. В ходе этого ощущение, свет, звук преобразуются рецепторами в нервные импульсы, которые анализируются центральным отделом нервной системы.

И.П. Павлов при изучении восприятия корой головного мозга различных раздражений ввел понятие анализатор. Под этим термином скрыта вся совокупность нервных структур, начинающаяся рецепторами и оканчивающаяся корой больших полушарий.

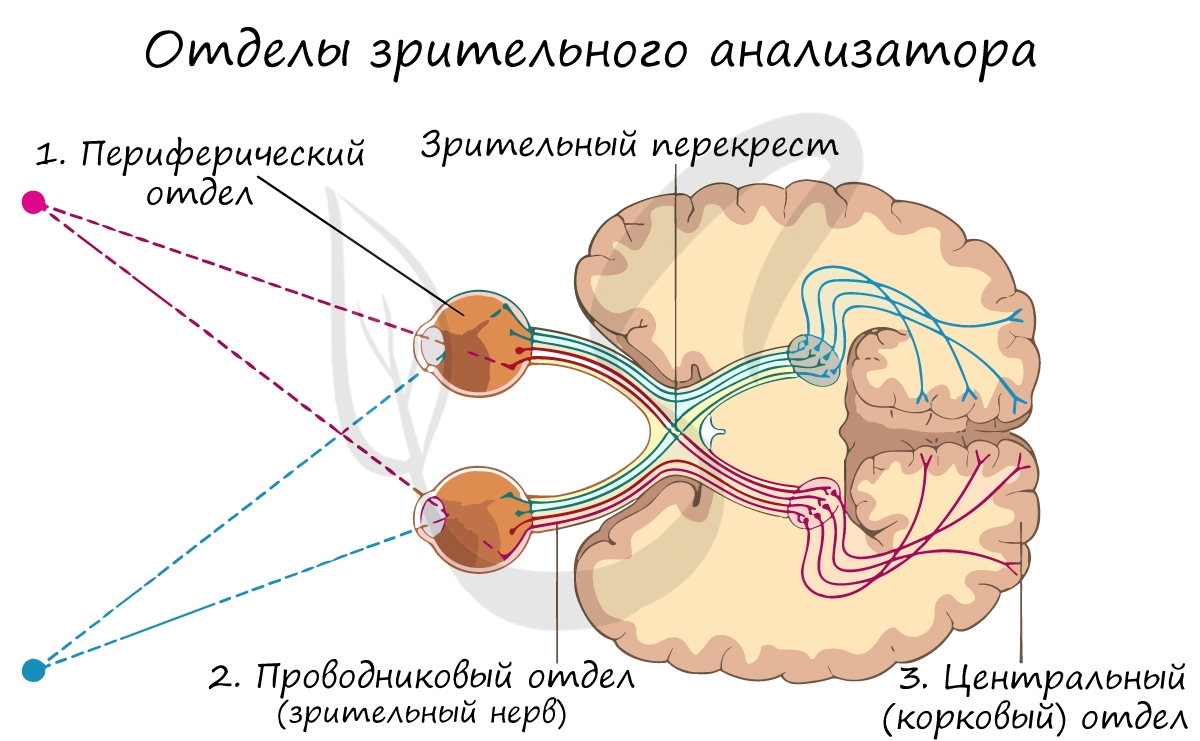

В любом анализаторе выделяют следующие отделы:

- Периферический — рецепторный аппарат органов чувств, который преобразует действие раздражителя в нервные импульсы

- Проводниковый — чувствительные нервные волокна, по которым движутся нервные импульсы

- Центральный (корковый) — участок (доля) коры больших полушарий, который анализирует поступающие нервные импульсы

Зрительный анализатор

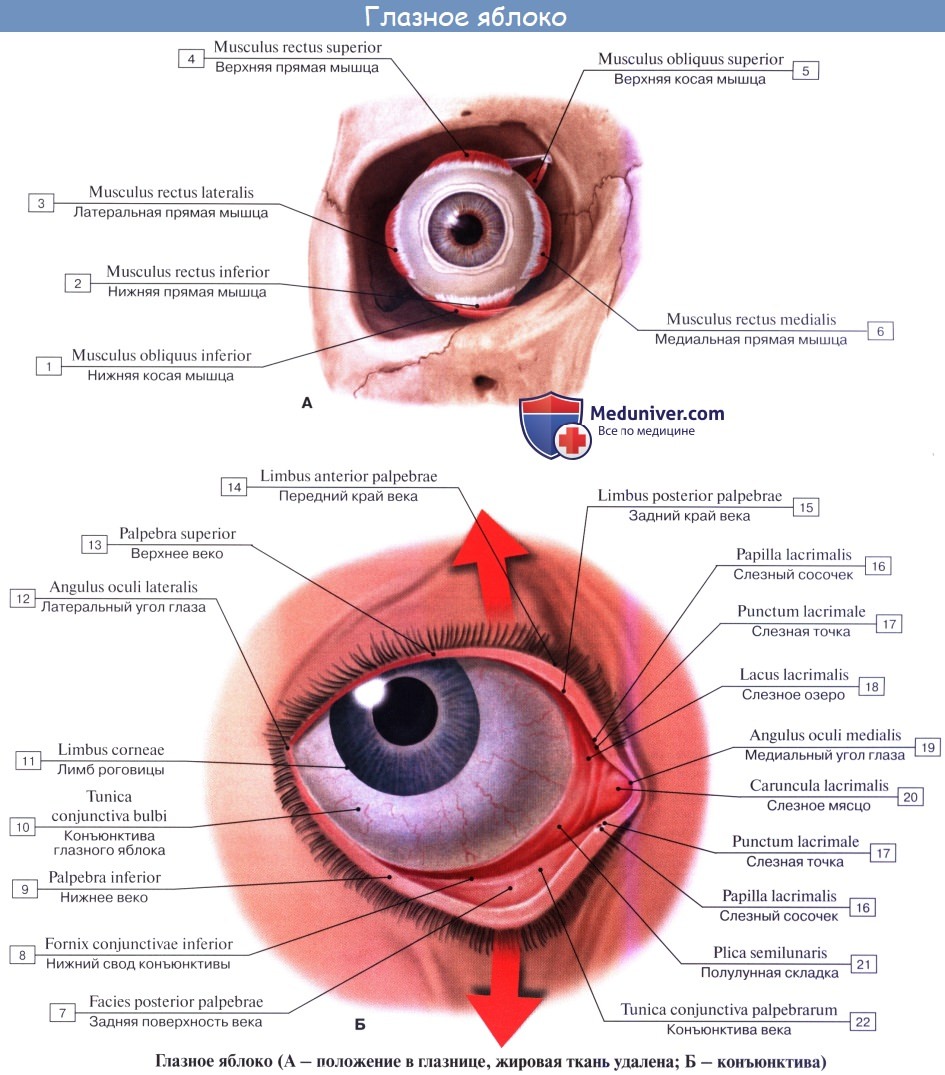

С помощью зрения человек получает большую часть информации об окружающей среде. Поскольку эта статья посвящена зрительному анализатору, рассмотрим его строение и отделы. Наибольшее внимание обратим на периферическую часть — орган зрения, состоящий из глазного яблока и вспомогательных органов глаза.

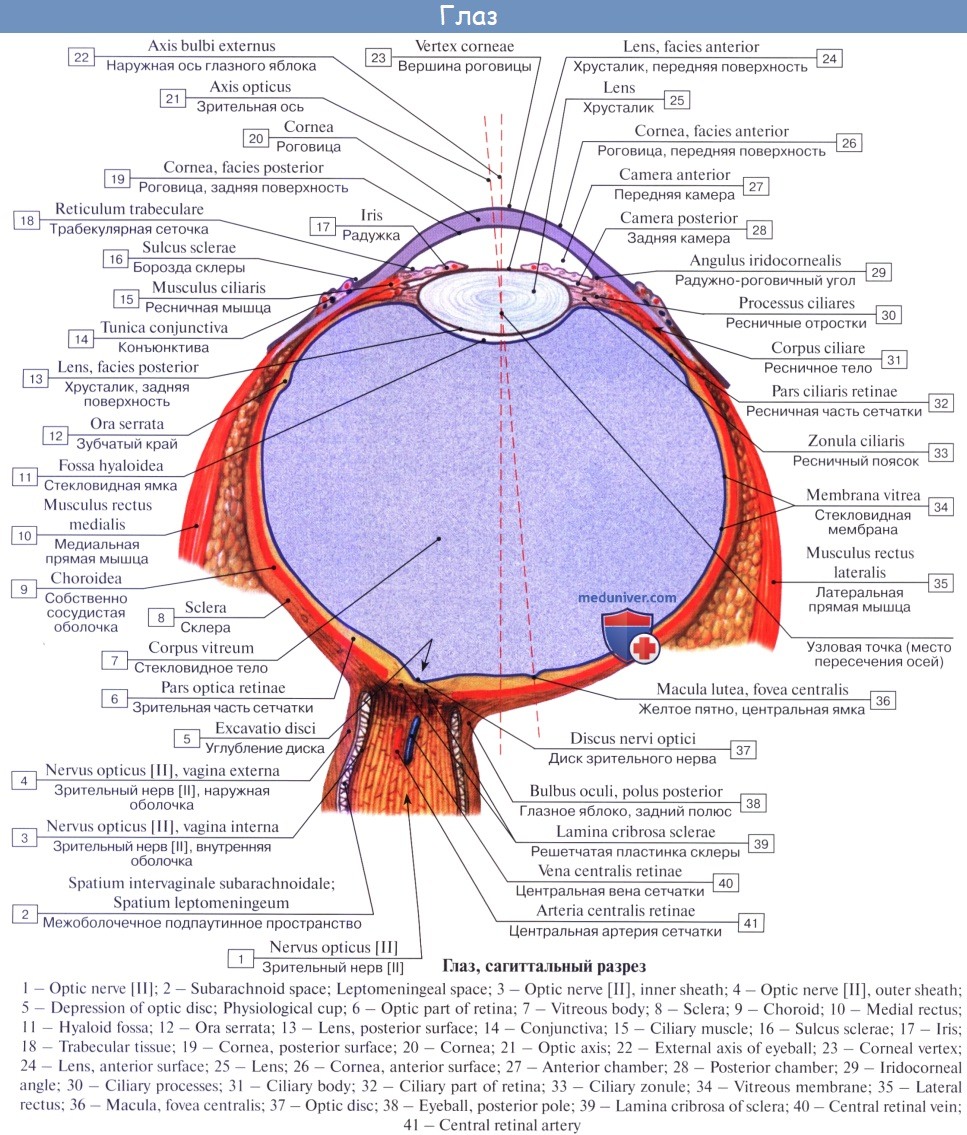

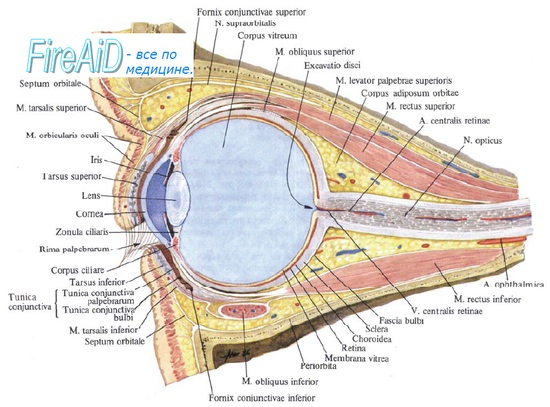

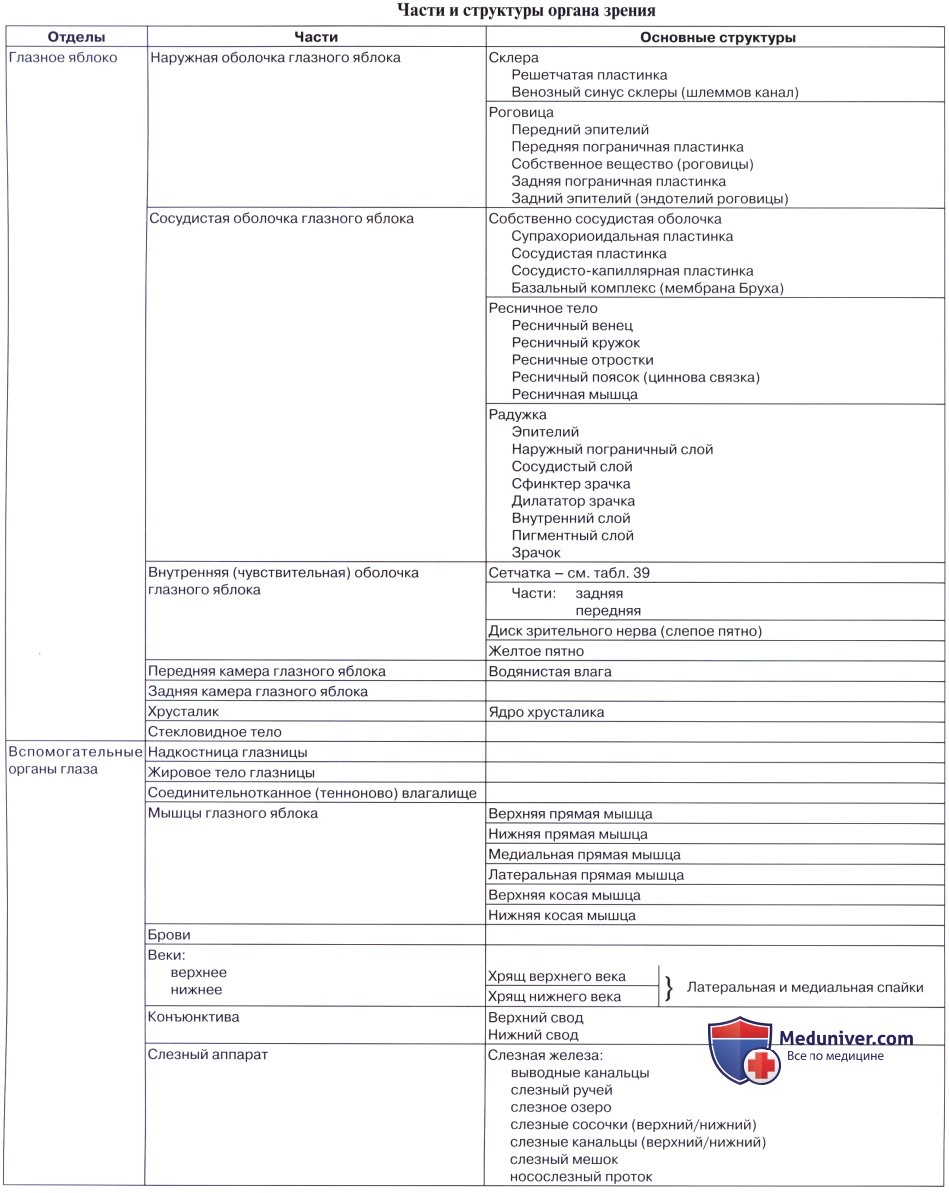

Глазное яблоко лежит в костном вместилище — глазнице. Глазное яблоко имеет три оболочки, которые мы детально изучим:

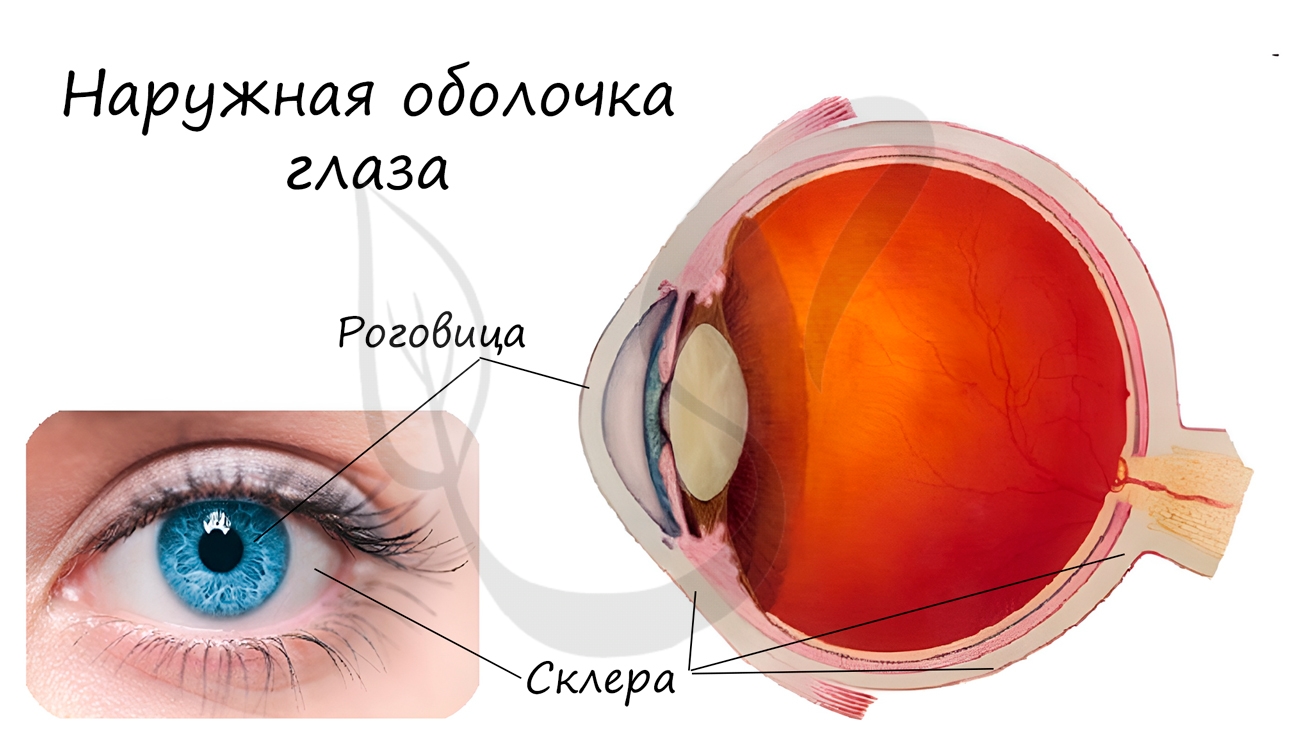

- Наружная, называемая также — фиброзная оболочка

Эта оболочка подразделяется на роговицу и склеру. Склера — белочная оболочка, которая характеризуется плотностью и непрозрачностью. Она выполняет опорную и защитную функции.

Впереди непрозрачная склера переходит в прозрачную роговицу. Роговица (роговая оболочка) обладает высокими светопреломляющими способностями, и лишена кровеносных сосудов (а это значит, что она отлично приживается при трансплантации).

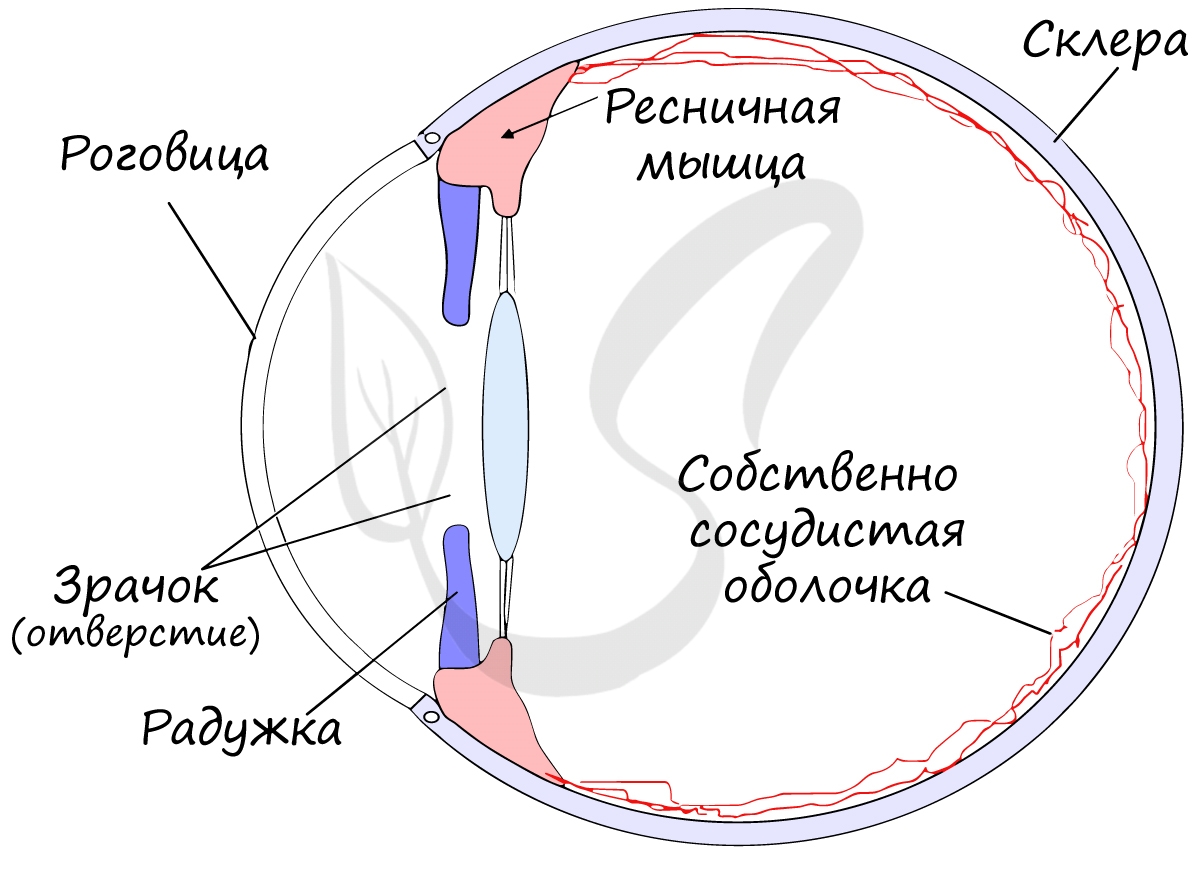

В составе средней оболочки выделяют три части: радужку, ресничное тело и собственно сосудистую оболочку.

Радужка расположена спереди в форме ободка, посередине которого располагается отверстие — зрачок. В радужке могут находиться разные пигменты и их сочетания, что определяет цвет глаз. Зрачок способен сужаться (при ярком освещении) и расширяться (в темноте) благодаря наличию в радужке мышц сужающих и расширяющих зрачок.

Ресничное тело расположено впереди собственно сосудистой оболочки. При сокращении ресничной (цилиарной) мышцы меняется кривизна хрусталика, так как отростки ресничной мышцы крепятся к нему. Изменения кривизны хрусталика имеет важное значение для аккомодации — настройки глаза на наилучшее видение объекта.

Собственно сосудистая оболочка располагается в задней части глаза, богата кровеносными сосудами, обеспечивающими питание и транспорт газов для тканей глаза.

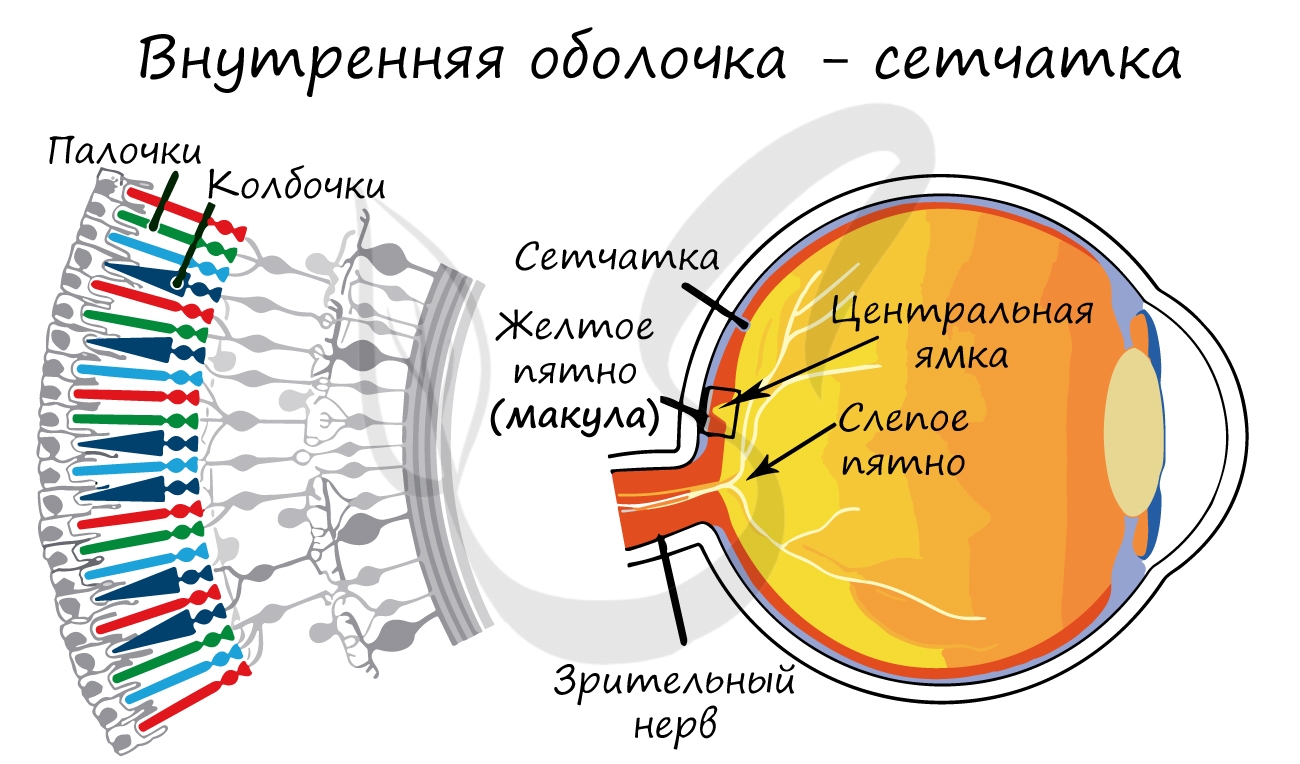

Сетчатка изнутри прилежит к сосудистой оболочке. Сетчатка воспринимает световые раздражения и преобразует их в нервные импульсы. Это становится возможным благодаря наличию в ней особых фоторецепторных клеток — палочек и колбочек.

Палочки обеспечивают сумеречное зрение (в темноте), колбочки служат для цветового восприятия, активируются при достаточно интенсивном освещении, вследствие чего в темноте человек практически не различает цветов.

На сетчатке имеются слепое и желтое пятна. Слепым пятном называется место выхода зрительного нерва — здесь отсутствуют палочки и колбочки. Желтое пятно (макула) — место наиболее плотного скопления колбочек, где чувствительность к свету самая высокая. В центре макулы находится центральная ямка.

Большую часть полости глаза занимает стекловидное тело — прозрачное округлое образование, которое придает глазу шарообразную форму. Также внутри находится хрусталик — прозрачная двояковыпуклая линза, расположенная позади зрачка. Вы уже знаете, что изменения кривизны хрусталика обеспечивают аккомодацию — настройку глаза на наилучшее видение объекта.

Но благодаря каким именно механизмам происходит изменение его кривизны? Это возможно за счет сокращения ресничной мышцы. Попробуйте поднести к носу свой палец, постоянно смотря на него. Вы почувствуете в глазах напряжение — это связно с сокращением ресничной мышцы, благодаря чему хрусталик становится более выпуклым, чтобы мы могли рассмотреть близкорасположенный предмет.

Представьте другую картину. В кабинете врач говорит пациенту: «Расслабьтесь, посмотрите вдаль». При взгляде вдаль ресничная мышца расслабляется, хрусталик становится уплощенным. Я очень надеюсь, что приведенные мной примеры помогут вам мнемонически запомнить состояния ресничной мышцы при рассматривании объектов вблизи и вдали.

По мере прохождения света через прозрачные среды глаза: роговицу, жидкость передней камеры глаза, хрусталик, стекловидное тело — свет преломляется и оказывается на сетчатке. Запомните, что изображение на сетчатке:

- Действительное — соответствует тому, что на самом деле видим

- Обратное — перевернуто вверх ногами

- Уменьшенное — размеры отраженной «картинки» пропорционально уменьшены

Проводниковый и корковый отделы зрительного анализатора

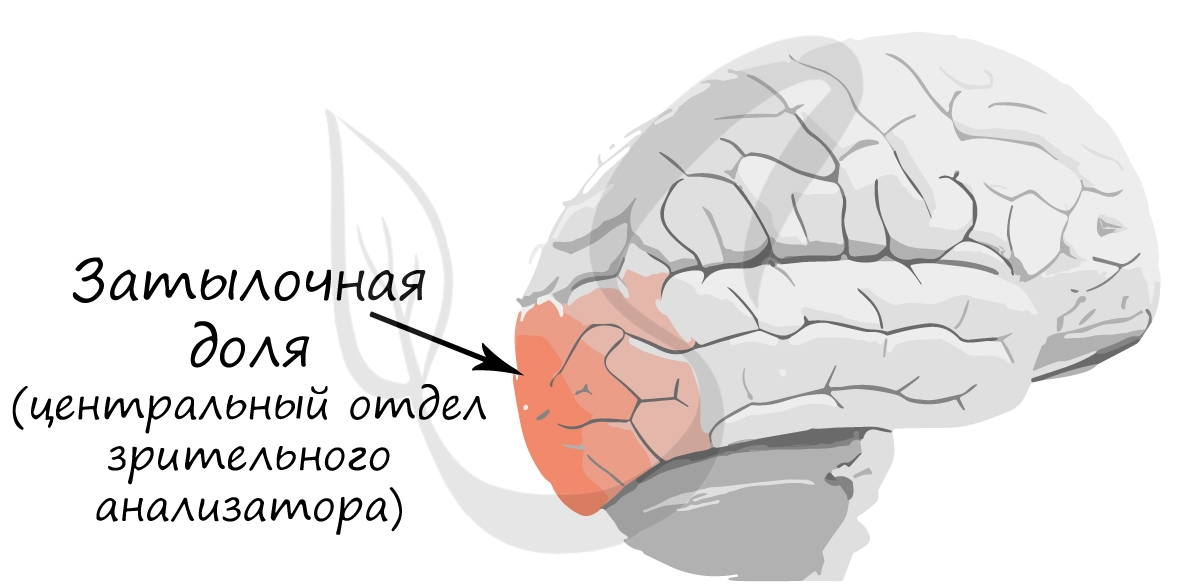

Мы с вами изучили периферический отдел зрительного анализатора. Теперь вы знаете, что палочки и колбочки, возбужденные световым воздействием, генерируют нервные импульсы. Отростки нервных клеток собираются в пучки, которые образуют зрительный нерв, выходящий из глазницы и направляющийся к корковому представительству зрительного анализатора.

Нервные импульсы по зрительному нерву (проводниковый отдел) достигают центрального отдела — затылочных долей коры больших полушарий. Именно здесь происходит обработка и анализ информации, полученной в виде нервных импульсов.

При падении на затылок в глазах может появиться белая вспышка — «искры из глаз». Это связано с тем, что при падении механически (вследствие удара) возбуждаются нейроны затылочной доли, зрительного анализатора, что и приводит к подобному явлению.

Заболевания

Конъюнктива — слизистая оболочка глаза, расположенная над роговицей, покрывающая глаз снаружи и выстилающая внутреннюю поверхность век. Главная функция конъюнктивы — выработка слезной жидкости, увлажняющей и смачивающей поверхность глаза.

В результате аллергических реакций или инфекций нередко происходит воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит, который сопровождается гиперемией (повышенным кровенаполнением) сосудов глаза — «красными глазами», а также светобоязнью, слезотечением и отеком век.

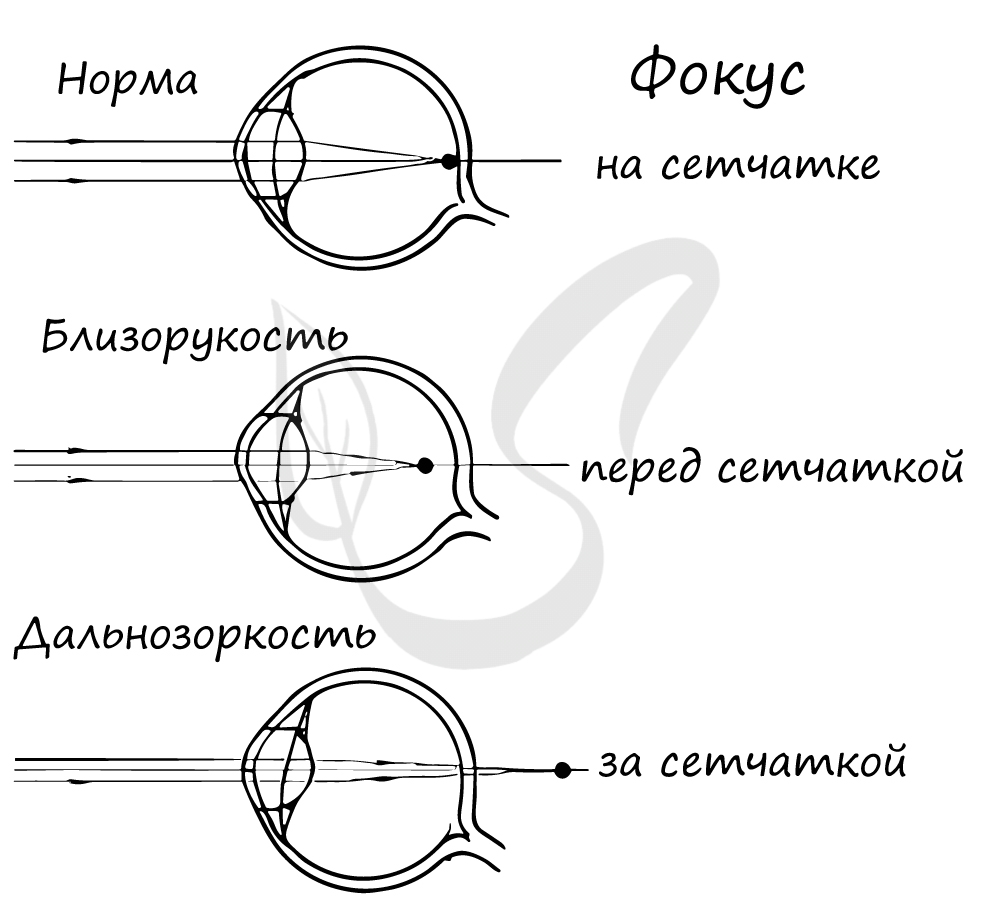

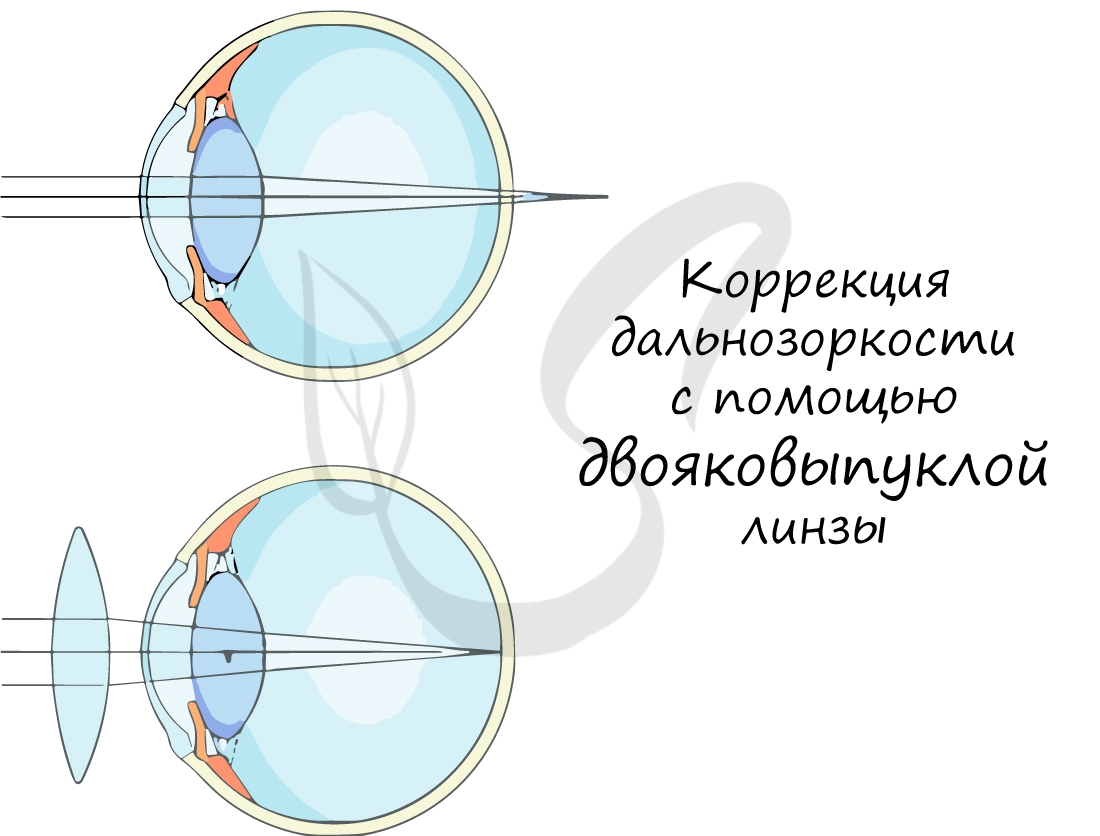

Нашего пристального внимания требуют такие состояния как близорукость и дальнозоркость, которые могут быть врожденными, и, в таком случае, связанными с изменением формы глазного яблока, либо приобретенными и связанными с нарушением аккомодации. В норме лучи собираются на сетчатке, но при этих заболеваниях все складывается иначе.

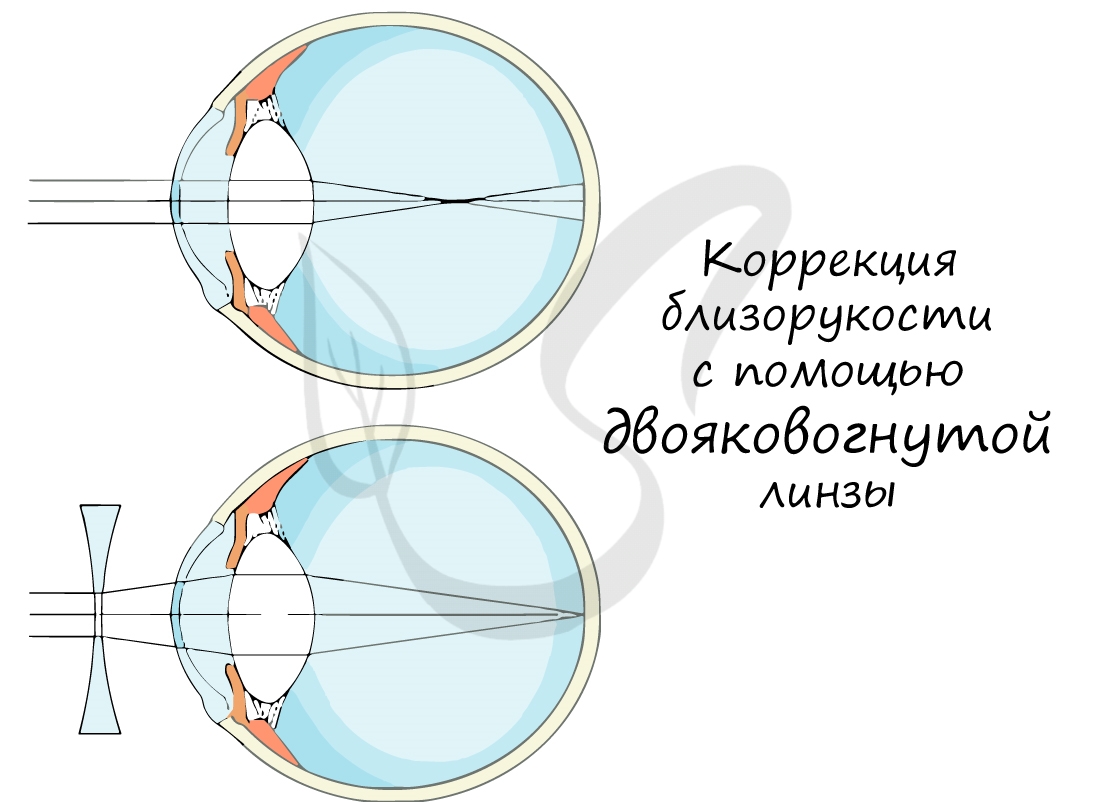

При близорукости (миопии) фокус лучей от отраженного предмета возникает впереди сетчатки. При врожденной близорукости глазное яблоко имеет удлиненную форму, из-за которой лучи не могут достичь сетчатки. Приобретенная близорукость развивается из-за чрезмерной преломляющей силы глаза, которая может возникать вследствие увеличения тонуса ресничной мышцы.

Близорукие люди плохо видят предметы, расположенные вдали. Для коррекции миопии им требуются очки с двояковогнутыми линзами.

При дальнозоркости (гиперметропии) фокус лучей, отраженных от предмета, собирается позади сетчатки. При врожденной дальнозоркости глазное яблоко укороченное. Приобретенная форма характеризуется уплощением хрусталика и нередко сопутствует пожилому возрасту.

Дальнозоркие люди плохо видят близкорасположенные предметы. Им необходимы очки с двояковыпуклыми линзами для коррекции зрения.

Гигиена зрения

Для того, чтобы сохранить хорошее зрение на долгие годы, или же не допустить дальнейшего ухудшения зрения, следует придерживаться следующих правил гигиены зрения:

- Читать, держа текст на расстоянии 30-35 см от глаз

- При письме источник света (лампа) для правшей должен находиться с левой стороны, и, наоборот, для левшей — с правой стороны

- Следует избегать чтения лежа при слабом освещении

- Следует избегать чтения в транспорте, так как расстояние от текста до глаз постоянно меняется. Ресничная мышца то сокращается, то расслабляется — это приводит к ее слабости, снижению способности к аккомодации и ухудшению зрения

- Следует избегать травм глаза, так как повреждения роговицы вызывают нарушение преломляющей способности, что приводит к ухудшению зрения

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Орган чувств глаз строение

Орган зрения включает в себя два глаза с их вспомогательным аппаратом, зрительные нервы и зрительные центры.

Глаз (oculus; глазное яблоко) — периферический орган восприятия световых раздражений — имеет форму не совсем правильного шара с диаметром в среднем 24 мм, при миопии (близорукости) он удлиняется в переднезаднем направлении, и его диаметр увеличивается при высоких ее степенях до 30 мм и более. В этих случаях глаз принимает форму, приближенную к вытянутому эллипсоиду. При высоких степенях гиперметропии (дальнозоркости) глазное яблоко укорочено.

Точка на глазном яблоке, соответствующая центру роговицы, называется передним полюсом глаза, а точка, соответствующая центру желтого пятна, — задним полюсом. Линия, соединяющая оба полюса, — осью глаза. Наибольшая окружность глаза во фронтальной плоскости называется экватором глаза, а окружности, проводимые через полюса глаза, — его меридианами.

Состоит глаз из трех оболочек и прозрачного содержимого. Наружная, самая прочная оболочка глазного яблока представлена спереди роговицей (cornea), а на всей остальной части — склерой (tunica albuginea).

Роговица составляет всего 1/12—1/16 от общей поверхности глаза. Она прочна, не имеет кровеносных сосудов, но богата чувствительными нервными окончаниями, что делает ее очень уязвимой по отношению к внешним воздействиям. Роговица несет защитную функцию, пропускает лучи света в глаз и является самой преломляющей средой его. Толщина роговицы в центре около 0,9 мм, по периферии — около 1,2 мм, диаметр — около 12 мм, радиус кривизны в среднем 8 мм. Роговица обладает высоким сродством к воде и длительное время сохраняет водное равновесие благодаря эпителию и эндотелию. При их повреждении быстро наступает отек стромы и ее помутнение.

Склера непрозрачна, белого цвета, содержит плотные коллагеновые и эластиновые волокна, снабжена кровеносными сосудами и бедна чувствительными нервными окончаниями. Передняя часть склеры покрыта конъюнктивой. Толщина склеры 0,5—1 мм. Место перехода склеры в роговицу называют лимбом. Поверхностные слои лимба имеют краевую кровеносную сеть, за счет которой в основном и осуществляется питание роговицы.

Средней оболочкой глаза является сосудистый тракт, состоящий из радужки (iris) — передний отдел, ресничного тела (corpus ciliare) — средний отдел и собственно сосудистой оболочки (chorioidea) — задний отдел.

Радужка просматривается через прозрачную роговицу. Она в отличие от других частей сосудистого тракта не прилегает к наружной оболочке глаза: между ней и роговицей образуется пространство, называемое передней камерой и заполненное водянистой влагой. Цвет радужки зависит от количества пигмента в пигментированных клетках ее заднего, эпителиального слоя: много пигмента — радужка темная, меньше пигмента — каряя, еще меньше пигмента — синяя, голубая. В центре радужки расположен зрачок — отверстие, через которое проходит свет внутрь глаза. В толще радужки заложена круговая мышца, суживающая зрачок, а в заднем ее листке имеется мышца, расширяющая зрачок. Радужка содержит много чувствительных нервных окончаний и поэтому при ее заболеваниях или травмах в глазу появляется боль.

Ресничное (цилиарное) тело расположено в переднем отделе глаза за радужкой и окаймляет хрусталик наподобие венца. В нем заложена ресничная (цилиарная) мышца, обусловливающая преломляющую силу хрусталика. Кроме того, в ресничном теле вырабатывается водянистая влага. Ресничное тело, как и радужка, оснащено сетью чувствительных нервных окончаний, чем обусловливается появление болезненных ощущений при его поражениях.

Собственно сосудистая оболочка составляет примерно 2/3 сосудистого тракта глаза. Она состоит из кровеносных сосудов, обеспечивающих обмен веществ в прилегающей к ней сетчатке. Собственно сосудистая оболочка практически не имеет чувствительных нервных окончаний, в связи с чем воспалительные процессы в ней и травмы не сопровождаются болью.

Внутренняя оболочка глаза — сетчатка (retina), покрывающая всю поверхность собственно сосудистой оболочки изнутри, является периферической частью зрительного анализатора, светочувствительным органом, воспринимающим свет, попадающий в глаз, и преобразующим световую энергию в нервный импульс, передающийся по цепи нейронов в кору затылочной доли головного мозга. Она представляет собой тонкую пленку, состоящую из 10 слоев высокодифференцированных нервных клеток, их отростков и соединительной ткани. За исключением самого наружного пигментного слоя, все остальные слои сетчатки прозрачны.

Наиболее важным является прилежащий к пигментному эпителию нейроэпителий (фотосенсорный слой), состоящий из клеток зрительного анализатора — так называемых колбочек, участвующих в зрительном акте при нормальном освещении, и палочек, функционирующих при слабом освещении. Строение сетчатки не на всем ее протяжении одинаково. В центральной ямке желтого пятна (macula), находящегося у заднего полюса глаза, в так называемой ямочке (foveola), нейроэпителиальный слой содержит только колбочки, а центральная ямка ограничена ядрами ганглиозных клеток — нейроцитов сетчатки, лежащими в несколько рядов.

К прозрачным средам глаза относятся роговица, водянистая влага передней камеры, хрусталик и стекловидное тело, которые представляют собой оптическую (преломляющую) систему глаза.

Водянистая влага содержит органические и неорганические соединения, участвующие в обменных процессах в роговице и хрусталика, по консистенции она близка к воде и при проникающих ранениях роговицы вытекает из глаза.

Учебное видео анатомии глаза

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник