- Строение, функции и особенности органа слуха человека

- Полезные статьи и актуальная информация от специалистов по слуху «Аудионика»

- Строение органа слуха

- Что такое орган слуха и равновесия

- Функции органа слуха

- Особенности органа слуха

- Удивительные возможности слуха человека

- Ухо. Норма и патология

- Общие сведения

- Дополнительные сведения

- Патология органов слуха

Строение, функции и особенности органа слуха человека

Полезные статьи и актуальная информация от специалистов по слуху «Аудионика»

Ухо человека – сложный орган, который помогает поддерживать связь с внешним миром и дает человеку информацию о его расположении и перемещении в пространстве. Оно состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего. Уникальное строение органа слуха обеспечивает: прием, передачу звука и преобразование энергии колебания в нервный импульс.

Строение органа слуха

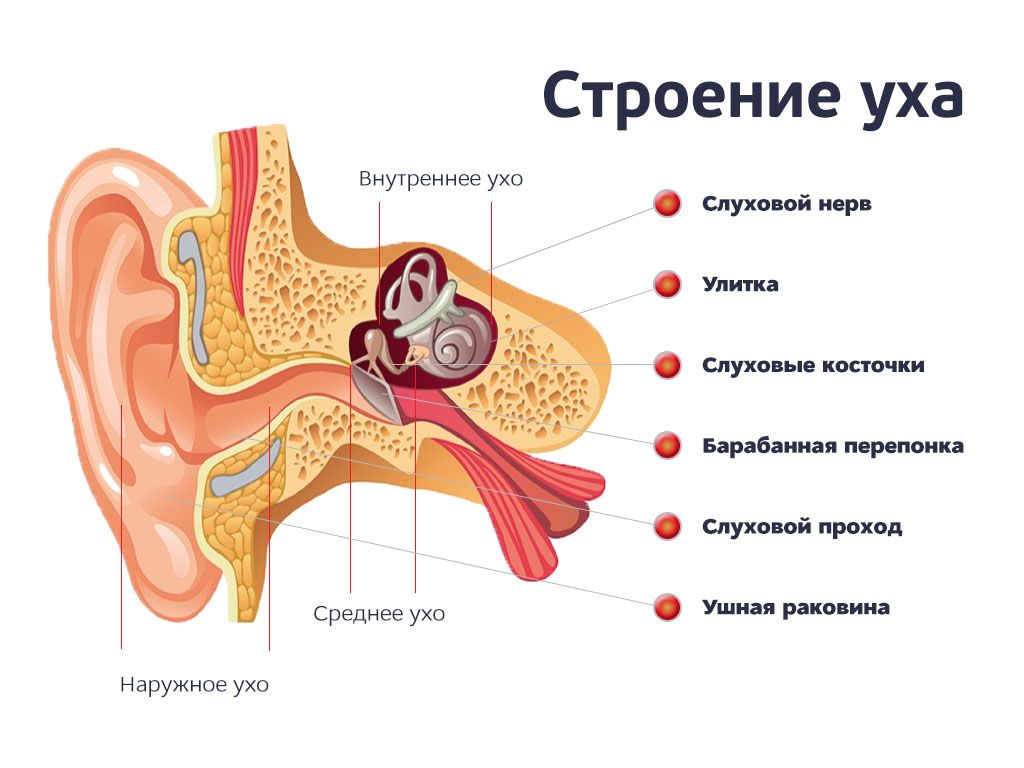

Звуки окружают человека с самого рождения. Выделяются 3 отдела органа слуха:

- наружное ухо;

- среднее ухо;

- внутреннее ухо.

Наружное ухо – видимая часть органа. Оно представлено ушной раковиной и наружным слуховым проходом. Раковина – хрящ воронковидной формы, покрытый кожей. На ее поверхности находятся разные образования: ямки, завитки, возвышенности. Они помогают улучшать качество звука, делают его более громким и направляют в слуховой проход.

К раковине присоединяются волокна ушных мышц. В процессе эволюции человек утратил возможность «шевелить ушами», чтобы точнее локализовать звуки, эти мышцы работают у редких «счастливчиков». Кожный покров раковины имеет сальные и потовые железы.

Наружный слуховой проход — извилистый канал, длина которого составляет чуть больше 2 см, а диаметр – до 0,7 см. В нем звуковой сигнал продолжает усиливаться и передается в среднее ухо. Проход выстлан кожей, имеющей сальные и серные железы. Ушная сера – желтоватая субстанция, которая обеспечивает увлажнение канала и защиту от инфекционных агентов. При скоплении и уплотнении она образует пробки, нарушающие движение барабанной перепонки. Это может привести к возникновению кондуктивной тугоухости.

Описывая строение органа слуха, анатомы указывают, что наружная часть канала имеет хрящевые стенки, а контактирующая со средним ухом – костные. Структуры среднего и внутреннего уха располагаются в теле височной кости.

Барабанная перепонка — это тонкая мембрана, покрытая снаружи кожей, изнутри – слизистой. У маленьких детей она имеет отверстие, из-за которого среднее ухо контактирует с внешней средой и более уязвимо для инфекции. Оно закрывается к 3 годам.

Среднее ухо представлено полостью, объем которой составляет чуть более 1 кубического сантиметра. В ней расположены три маленькие слуховые косточки, которые соединены между собой в цепочку:

Они названы так по своему сходству с предметами обихода. Стремечко соединяется с окном преддверия. Среднее ухо также связано с носоглоткой посредством евстахиевой трубы.

Внутреннее ухо – самое причудливое образование органа слуха человека. Оно состоит из:

- преддверия (вестибулюма);

- улитки;

- полукружных каналов.

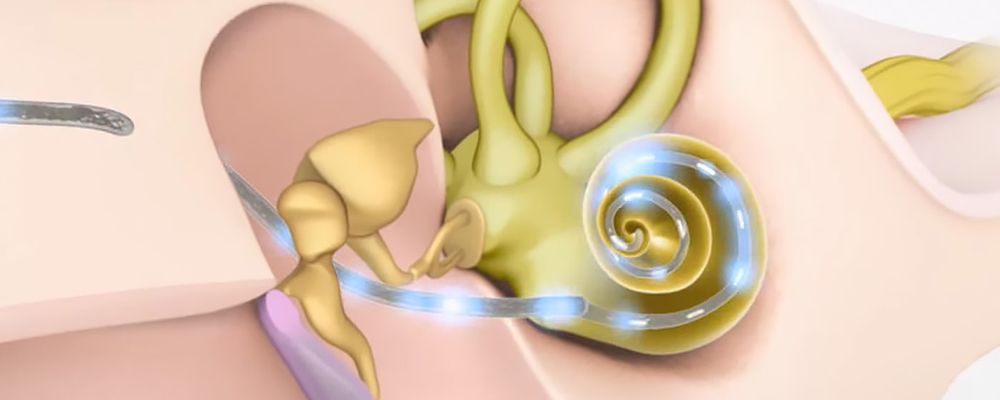

В состав органа слуха входит только улитка. В ней содержится лимфатическая жидкость, натянуты волокна (основная мембрана). Каждое из волокон похоже на маленькую струну и «откликается» (резонирует) на звук определенной частоты. Этих волокон около 25 тысяч. На стенке канала улитки находится рецепторное поле, которое состоит из нервных (волосковых) клеток — Кортиев орган. Гибель волосковых клеток может привести к нейросенсорной тугоухости.

Что такое орган слуха и равновесия

Ухо человека отвечает не только за восприятие и дальнейшую передачу звуковой информации. Внутреннее ухо относится к органу слуха и равновесия. Это сложное образование, в котором волна механических колебаний, как морской прибой, распространяется в лимфатической жидкости и колышет отростки нервных клеток, формируя электрический импульс. Этот сигнал несет информацию о громкости, продолжительности, высоте звука в мозг.

Другая часть внутреннего уха – орган равновесия (вестибулярный аппарат). Он состоит из: преддверия, находящихся в нем трех полукружных каналов, маточки и мешочка. Преддверие – полость округлой формы с диаметром около 5 мм. Оно находится между каналами и улиткой. Каналы взаимно перпендикулярны и в месте соединения с преддверием имеют расширения – ампулы. Каналы заполнены эндолимфатической жидкостью.

Маточка и мешочек – поля нервных клеток, которые воспринимают различные раздражения. Смена положения тела регистрируется рецепторами маточки и вызывает рефлекторную реакцию мышц, помогая человеку сохранять равновесие. Вибрация улавливается окончаниями мешочка.

От органа в головной мозг идет преддверно-улитковый нерв.

Функции органа слуха

Говоря о функциях органа слуха, физиологи описывают их в соответствии с анатомическими образованиями. Так для каждого отдела есть свои специфические задачи:

- ловит звуки и направляет их далее (наружное ухо);

- передает звуковую волну (наружное и среднее ухо);

- защищает от инфекций, громких звуков, повреждений внутренних отделов (наружное ухо, барабанная перепонка);

- трансформирует энергию звука в электрическую (внутреннее ухо).

Функции слуха эволюционно тесно связаны с оповещением об опасности и коммуникациями в сообществе. Чтобы надолго сохранить способность слышать долго, необходимо соблюдать простые правила профилактики снижения слуха.

Особенности органа слуха

Органы слуха у человека парные. Что это означает? Человек может слушать одновременно правым и левым ухом. Бинауральный слух дает больше информации о звуке и усиливает его при определенных условиях.

Если источник механических колебаний находится на одинаковом расстоянии от правого и левого уха, громкость сигнала увеличивается на 50%. Значит, при одностороннем нарушении компенсация с помощью слухового аппарата даже небольшой мощности существенно улучшает качество жизни.

- ощущение объемного звучания;

- представление о расположении источника.

Это помогает избегать опасности (например, приближающегося автомобиля) и выделять полезные звуки из всего фонового шума, беседуя с одним человеком в шумном помещении.

При возникновении любых проблем со слухом, необходимо срочно пройти диагностику слуха на профессиональном оборудовании. Если обратиться за помощью вовремя, то появляется шанс на полное восстановление слуха.

Удивительные возможности слуха человека

Особые возможности связаны с адаптацией органа слуха и коркового отдела анализатора при травме, одновременном воздействии нескольких звуковых волн способностью «достраивать» разговор на основе имеющегося опыта.

Развитие височных областей коры мозга происходит постепенно в ответ на сигналы извне. Физиология органа слуха такова, что при повреждении коркового отдела анализатора окружающие нейроны могут взять на себя «обязанности» погибших клеток. Это явление носит название нейропластичность. Ее запас особенно велик у детей в раннем возрасте, что говорит о важности слуховой стимуляции для развития мозга и слуха.

Взрослые люди не обладают такой способностью, но опыт общения позволяет им восполнять информацию, которая теряется при разговоре – например, при плохой телефонной связи, беседе в шуме. Это достигается за счет усиленной работы нейронов височных областей и приводит к быстрому утомлению.

А как реагирует ухо на очень громкие звуки? Доказано, что после воздействия таких сигналов у человека развивается временное снижение слуховой чувствительности. Это так называемое постстимульное утомление. Для полного восстановления требуется до 16 часов. Такой механизм должен защищать орган слуха от повреждения, но люди, долго слушающие громкую музыку, непроизвольно «делают погромче» и вредят здоровью.

Звуки-фантомы – еще один феномен, описывающий работу органа слуха. Порой человек «слышит» низкие звуки, хотя в действительности их нет. Особенность колебаний мембраны улитки приводит к «появлению» звуков низкой частоты, в то время как источника сигнала отсутствует. Такие колебания, особенно громкие, обладают интересной способностью маскировать звуки высокой частоты до их полного исчезновения.

Органы слуха – сложные и хрупкие образования. Внимательное отношение к их состоянию позволит сохранить здоровье и предотвратить развитие ряда тяжелых заболеваний.

Орлова Наталья Михайловна

Более 4000 подобранных и настроенных аппаратов. Участник Международного семинара аудиологов в Дании.

Источник

Ухо. Норма и патология

Общие сведения

Органы чувств человека, строение отдельных элементов (рецепторов, проводящих путей, анализаторов) и, вообще, эволюционная организация перцептивной системы – очень сложны. Многие компоненты и процессы, которые мы субъективно воспринимаем как обычные, ежеминутные, естественные для нас и потому не нуждающиеся в каких-либо объяснениях («Я просто слышу, и всё!») на самом деле не поддаются искусственному копированию и воспроизведению даже на нынешнем этапе научно-технического прогресса. Микрофоны, свето- и цветочувствительные матрицы, сенсорные тач-скрины, уловители запахов построены на несколько иных принципах, чем природные органы чувств (хотя и пытаются что-то заимствовать у последних), а искусственных анализаторов вкуса вообще еще не существует. Да, отдельные виды и параметры чувствительности мы сумели воссоздать и даже превзойти (у науки есть, например, инфракрасное и рентгеновское «зрение», микроскопы и телескопы, ультразвуковые датчики, газоанализаторы и т.д.), но собрать пять широкополосных и высокочувствительных, экономных, надежных модулей восприятия в столь компактном «устройстве», каким является человеческий организм, пока сумела лишь бесконечно терпеливая и изобретательная биологическая эволюция.

Строение органов чувств мы начинаем изучать еще в школе; те из нас, кто не становится потом специалистами в медико-биологических науках, все же выносят в памяти какие-то смутные представления о колбочках и молоточках, палочках и наковаленках, ворсинках и цилиндриках.

Орган слуха «начинается» с ушной раковины – внешнего приемника воздушных звуковых волн. Ушная раковина человека имеет удивительно замысловатую форму, причем эта конфигурация, конечно, не случайна, она «получилась» оптимальной для данного вида млекопитающих, да еще и широко варьирует в индивидуальных случаях; благодаря ей мы можем не только услышать звук, но и с достаточной точностью определить его место в пространстве (останься наши уши подвижными – точность была бы еще выше, но, как говорится, и на том спасибо). Состоит ушная раковина из хрящевой, жировой, кожной тканей. Далее вглубь уходит наружный воздухоносный слуховой проход, обычно длиной 2,5-3 см и диаметром около 0,7 см, состоящий из костно-хрящевого каркаса и прикрытый слоем кожи, где содержится большое количество церуминозных железок – они вырабатывают секрет с увлажняющими, смазывающими и антисептическими свойствами.

Барабанная перепонка, – мембрана, непосредственно воспринимающая колебания воздуха, – служит границей между наружным и средним ухом. Среднее ухо представляет собой систему полостей в височной кости. Главной каверной-пещерой выступает барабанная полость объемом примерно в один кубический сантиметр, играющая роль акустического резонатора и усилителя. В барабанной полости находятся мельчайшие кости человеческого скелета: молоточек, срощенный «рукояткой» с барабанной перепонкой, наковальня и стремечко, которое сопряжено с внутренним ухом. Этот поразительный, сугубо механический «колебательный контур» без всяких микросхем или вакуумных электроламп многократно усиливает акустическое давление, передаваемое от барабанной перепонки внутреннему уху. Барокомпенсатором служит слуховая (евстахиева) труба, – узкий канал, соединяющий барабанную полость с носоглоткой. Устье открывается и давление выравнивается по мере необходимости, – например, во время глотания или при зевоте, которая рефлекторно «прочищает» заложенные перепадом давления уши.

В толще височной кости сокрыт т.н. (перепончатый) лабиринт, или внутреннее ухо. Название «лабиринт» полностью соответствует стереометрической сложности этой структуры. Со средним ухом лабиринт связывают овальное и круглое окна улитки – скрученного в спираль канала с осевым стержнем и двумя внутренними мембранами. Круглое «входное» окошко в улитку закрыто чувствительной перепонкой, овальное – основанием стремечка. Совокупность паренхиматозных клеток улитки, т.н. кортиев орган, преобразует поступающие из среднего уха механические колебания в электрохимические нервные импульсы. Этот сигнал улавливается окончаниями преддверно-улиткового нерва (VIII пара черепных нервов), проводится затем в слуховые центры коры головного мозга, расположенные преимущественно в височных долях, и, в конечном счете, воспринимается человеком как звуковое ощущение. Каким образом мы различаем тональность, локализуем местонахождение источника звука, распознаем речь – интереснейшие вопросы, но они относятся уже к функциям мозга, т.е. выходят за тематические рамки статьи.

Здесь же, в каналах внутреннего уха, сосредоточена вестибулярная система – совокупность узкоспециализированных клеток-рецепторов волоскового типа, специфическим раздражителем для которых выступают, фактически, гравитационные векторы: положение тела в пространстве и наличие/отсутствие ускорения. Традиционно в число основных чувств человека пространственная ориентация не включается, хотя суть вестибулярной системы именно такова: это наш орган равновесия и, таким образом, один из органов чувств (подобно тому, как одной из многочисленных функций придаточных пазух носа, или параназальных синусов, гипотетически является чувство воздушного давления. – См. «Синусит» ).

В заключение этого краткого обзора необходимо признать, что о механизмах функционирования органов слуха и равновесия в настоящее время известно далеко не всё.

Дополнительные сведения

В последние десятилетия очень многие потребители электронной техники придирчиво изучают т.н. амплитудно-частотные характеристики звуковоспроизводящих устройств – наушников, колонок, телефонных динамиков и т.д. Даже если мы не можем вразумительно объяснить самим себе, почему это так важно для нас, интуитивно все же понимаем: чем этот диапазон шире, тем лучше, сочней, богаче, естественней будет звук. Спектральная полоса слышимых человеком частот очень индивидуальна и зависит от множества факторов (возраст, врожденные особенности строения, перенесенные травмы и акустические перегрузки, ЛОР-заболевания и т.д.). В среднем, этот интервал простирается от низких, или басовых обертонов частотой 16-18 Герц (колебаний в секунду) до высоких, или дискантных частот 18-20 кГц (тысяч колебаний/сек). Все, что выходит за рамки этого диапазона, ухом человек не слышит, поэтому следует понимать: если мы покупаем аппаратуру класса Hi-Fi или Hi-End, в паспорте которой может быть указана полоса воспроизводимых частот, например, от 5 до 30000 Гц, – то ультразвуковыми «верхами» заявленного спектра мы порадуем разве что своих домашних животных, а «низами» – соседей, которые не замедлят выразить нам глубокую благодарность за это. Заметим также, что инфразвук в интервале 5-9 Герц при достаточной мощности чрезвычайно опасен для человека, т.к. совпадает с собственной резонансной частотой человеческого организма и может, – если такой резонанс действительно наступит, – привести к катастрофическим психическим и физическим эффектам, вплоть до механического «разваливания» тела на отдельные элементы. В исторической литературе можно встретить упоминания о том, как в особо патетические моменты мессы увлекшийся органист исторгал из своего могучего духового инструмента настолько громкие и поучительные басовые ноты, что прихожане католического или протестантского храма разбегались в совершеннейшей панике, общей психической дезорганизации и крайне плохом соматическом самочувствии, – что впоследствии было объяснено именно тем, что в тембре орга́на могли появляться инфразвуковые составляющие. На этом же эффекте основан сюжет множества фантастических и приключенческих произведений, где какое-нибудь «гиблое место» на поверку оказывалось природным генератором или усилителем инфразвуковых колебаний. И этот же принцип используется в попытках разработки инфразвукового оружия массового поражения, каковая идея не дает покоя «борцам за справедливость и мир во всем мире». Такое оружие было бы, попросту говоря, кошмарным; к счастью, ни в одной стране оно пока не производится серийно и не состоит на вооружении в регулярной армии, – этот принцип очень сложно осуществить на практике, ибо для создания достаточно интенсивного инфразвука требуются мощнейшие звукоизлучатели гигантских размеров (не менее 45-50 метров в диаметре).

Возвращаясь к высококачественной бытовой медиа-технике, заметим, что ее производители, возможно, не особо грешат против истины. Смысл указывать в спецификации частотный интервал, выходящий за пределы реально слышимых человеком частот, все-таки есть, и заключается он в гарантии того, что уж свою-то индивидуальную полосу вы услышите в полном спектре и сбалансированных пропорциях, независимо от громкости звука. Кроме того, басовые, самые низкие частоты ощущаются не столько слухом, сколько вестибулярной и осязательной системами («пол дрожит под ногами»).

Громкость звука принято измерять в децибелах. Это всем известная, но довольно сложная для понимания (если вы не математик) логарифмическая шкала внесистемных единиц. Не по линейному, а по логарифмическому же, ступенчатому принципу меняется интенсивность испытываемых человеком ощущений (в зависимости от мощности раздражителя), – этот феномен известен в гуманитарных науках как закон Вебера-Фехнера. Нижний порог чувствительности человеческого уха в норме равен нулю децибел. Мы слышим малейший шорох на расстоянии, но, вместе с тем, способны без последствий для себя пережить громоподобный старт космического корабля, наблюдая его с не особо удаленной трибуны для зрителей. Тренированный слух акустиков, саунд-инженеров, шпионов, охранников или звукорежиссеров, – равно как и богатое воображение поэтов, – может, наверное, различить звук растущей травы или ползущей по стенам тени. Если же человек достаточно долго остается в условиях так называемой сенсорной изоляции, в т.ч. абсолютной тишины, то работающие вхолостую перцептивно-аналитические зоны ЦНС начинают продуцировать собственные, галлюцинаторные ощущения: человек слышит то, чего в действительности нет, и, таким образом, в порядке абсурда нижний порог слуховой чувствительности можно было бы измерять также в отрицательных или мнимых децибелах.

Для того, чтобы сориентироваться в шкале децибел, представим себе следующее. От нуля до пяти децибел мы, фактически, не слышим ничего. 15-20 децибел – это шепот или шелест листьев. Громкость в 30 децибел превышает нижний порог слуховой чувствительности примерно в тысячу раз и соответствует громкому назойливому тиканью настенных часов-ходиков. 70-75 дБ – скандал с воплями или дружный хохот в метре от нас. 80-85 дБ – мотоцикл или мощный пылесос. 100 дБ – раскат грома, вгрызающаяся рядом в дерево бензопила, вагон метро на пиках громкости (к слову, европейские нормы запрещают производить и продавать наушники, создающие звуковое давление свыше 100 дБ). Примерно 120 децибел развивает отбойный молоток, 130 – стартующий реактивный самолет, если прислушиваться с обочины взлетной полосы.

Всё, что по громкости превышает 80-90 дБ, для человеческого органа слуха при длительном воздействии вредно, а звук громкостью свыше 120-130 децибел превосходит болевой порог и наносит акустическую травму. 140-150 децибел (выстрел из охотничьего ружья, если конечная часть ствола находится возле уха) вызывает контузию . При 160 децибелах давление в звукопроводящих путях таково, что может наступить разрыв барабанной перепонки, а при 200 дБ и выше – смерть.

Тугоухость является профессиональным заболеванием работников «шумных» производств, передовиков рок-сцены, а также тружеников и завсегдатаев ночных клубов, где психоделический эффект увеселения достигается оглушительным низкочастотным «умца-умца».

Поэтому, напичкав свою машину таким «автозвуком», который и без бензина может выкатить ее куда-то за Уральский хребет, или же став счастливым обладателем бытовых акустических систем с мощностью «МиГ-29» и примерно такими же габаритами, – не спешите форсировать басы и доворачивать ручку громкости до предела. Оно-то, конечно, драйвово, да и людям слыхать даже в соседней области, – какой вы круче всех, – но очень уж это неполезно для ваших нежных ушей; гораздо престижней и мужественнее будет сохранить слух более-менее нормальным до глубокой старости. Любой профессионал в области звука вам скажет: качество аппаратуры по-настоящему оценивается как раз на минимальной и средней громкости, – оценивается по способности равномерно воспроизводить все частотные полосы (а не только «телефонную линию» в 1-3 тысячи Герц, наиболее слышимую для человека); именно для этого нужны большие динамики и сабвуферы.

Патология органов слуха

Очевидно, что столь сложная система, какой является орган слуха, должна быть подвержена множеству расстройств, дисфункций и заболеваний. Увы, это действительно так: согласно оценкам ВОЗ, в той или иной степени проблемы со слухом испытывают свыше миллиарда человек на земном шаре (примерно каждый седьмой из нас), а в возрасте старше 65 лет доля лиц с тугоухостью возрастает до 43% и в «возрастных» выборках увеличивается с каждым прожитым десятилетием.

Тугоухость или полная глухота по времени возникновения может быть как врожденной, так и приобретенной, а по характеру поражения – кондуктивной , нейросенсорной или смешанной. Причины чрезвычайно разнообразны.

Так, к основным причинам врожденной тугоухости относятся вредоносные факторы, действующие на этапе внутриутробного развития, родовые травмы, а также некоторые наследственные хромосомные синдромы.

Приобретенная тугоухость/глухота чаще всего связана с черепно-мозговой или ототравмой (лидирует травматическая перфорация барабанной перепонки), профессиональными и/или экологическими вредностями (прежде всего, шумовым загрязнением), возрастными факторами, острыми и хроническими инфекционно-воспалительными процессами (отитами ), развивающимися в различных отделах органов слуха, склерозирующими дистрофическими изменениями в тканях уха, а также с нейродегенеративными заболеваниями, поражающими слуховые рецепторы, проводники или слуховые зоны коры головного мозга.

Медико-социальная значимость проблемы тугоухости, ее доля в показателе DALY (глобальное экономическое бремя болезней) очень высоки, и не случайно в общей оториноларингологии выделились такие сравнительно самостоятельные научно-практические направления, как отология и нейроотология, взрослая и детская сурдология, аудиология – которые прицельно занимаются изучением и лечением заболеваний органов слуха и равновесия.

Источник