Оптимальные способы коррекции эмоционального предэкзаменационного стресса проект

Введение

В современном мире человек подвержен интенсивному воздействию неблагоприятных факторов, в том числе социальных и информационных. Следствием является большое распространение стрессовых состояний среди населения. Стресс – неспецифическая реакция организма на какое-либо воздействие (физическое или психологическое), необходимая для его адаптации, выражающаяся в функциональной перестройке внутренних процессов, направленных на поддержание гомеостаза.

В работе С. Г. Юнусовой (2008) описываются следующие виды стресса: физиологический (биологический) и психологический [19]. Первый был подробно изучен в 30-50-е годы XX века Г. Селье. Под психологическим (эмоциональным) стрессом понимают изменение активности психики человека, инициирующее биологический стресс. Особой формой эмоционального стресса является учебный (экзаменационный) стресс, который детальнее будет рассмотрен в данном обзоре.

Стресс-реакция вызывается определенными факторами, которые получили название стрессоров. Согласно А. В. Вальдману (1976) выделяют две категории стрессоров: действующие на организм физическим и химическим путем (болевые, температурные и т. д.) и психогенные (ожидание боли, неприятностей, смерти). В работах Усаевой Н.Р. и Руженковой В.В. было проведено анкетирование среди студентов разных ВУЗов по тесту Ю.В. Щербатых на определение наиболее значимых психогенных стрессоров, обуславливающих появление учебного стресса. Наиболее стрессогенными факторами для студентов-медиков [12] оказались: большая учебная нагрузка, страх перед будущим, нежелание учиться или разочарование в профессии, в то время как для студентов спортивных специальностей [16] — большая учебная нагрузка, непонятные и скучные учебники или их отсутствие, а также жизнь вдали от родителей.

Реакция организма на стресс. Нейроэндокринный аспект

Биологическая роль стресса состоит в приспособлении к изменившимся условиям среды, в предупреждении грубого нарушения гомеостаза. В организме в ответ на неблагоприятные факторы включается комплекс стрессорных реакций со стороны различных систем, таких как эндокринная, нервная, сердечно-сосудистая (ССС), иммунная. Г. Селье в концепции «общего адаптационного синдрома» описывает нейроэндокринный ответ организма. Автор выделяет три стадии развития стресса: тревоги (аларм-реакция), резистентности и истощения/ адаптации.

При воздействии экстремальных факторов первыми включаются механизмы кратковременной экстренной адаптации (стадия тревоги). Активизируются симпатоадреналовая и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая системы. Формируется очаг возбуждения в коре больших полушарий головного мозга, затем в симпатических центрах гипоталамуса и спинного мозга. В ответ на эфферентные нервные импульсы выделяется ацетилхолин (который стимулирует выброс клетками надпочечников адреналина), а также серотонин и ацетилхолин, активирующие медиальную зону гипоталамуса. Последнее сопровождается выделением кортиколиберина, тиреолиберина, соматолиберина, вазопрессина, окситоцина. Передней долей гипофиза продуцируется СТГ, ТТГ и проопиомеланокортин, последовательно превращающийся в такие активные вещества, как АКТГ, меланоцитостимулирующий гормон, эндорфины, липотропин. Влияние СНС, адреналина на сердце сопровождается повышением ЧСС, АД. В корковом веществе надпочечников посредством АКТГ стимулируется синтез глюкокортикоидов (кортизола) и половых гормонов — активизируется гипоталамо-гипофизарно-гонадная система. В щитовидной железе активно синтезируются тиреоидные гормоны [15].

Роль следующей стадии стресса – поддержание достигнутого уровня адаптированности, что обеспечивается механизмами долговременной адаптации. Значение данного периода – мобилизация и перераспределение энергетических ресурсов в организме между теми органами, которые наиболее уязвимы и подвержены действию стрессовых факторов. Так под влиянием глюкокортикостероидов активизируется глюконеогенез. Защитным механизмом организма от окислительных и воспалительных эффектов, вызванных глюкокортикоидами, являются стресс-лимитирующие системы. Они представленны ГАМК, эндорфинами, энкефалинами, серотонином.

Половые гормоны способствуют формированию агрессивно-оборонительного и пищевого поведения, необходимого при стрессовых ситуациях. Пролактин предотвращает развитие стрессиндуцированных катаболических реакций, вызванных гиперсекрецией глюкокортикоидов. Примечательно, что при стрессе более реактивны эстрогены, а не андрогены. Так эстрадиол оказывает модулирующий эффект на секрецию стресс-гормонов. Также отмечают, что эстрогены обладают защитной функцией – блокируют рецепторы свободных радикалов, а также ингибируют процессы апоптоза нервных клеток при стрессовых реакция организма [6].

Итогом адаптационного синдрома является мера приспособленности организма к действию стресса – либо его адаптация, либо истощение организма. Стадия адаптации сопровождается увеличением количества анаболических гормонов (инсулин, СТГ, половые гормоны), которые стимулируют анаболизм (активация липогенеза, гликогенеза, синтеза белков), устраняя негативные катаболические последствия реакций стресса. Довольно продолжительное воздействие стрессоров (хронический стресс) в свою очередь приводит к истощению ресурсов организма и даже к его смерти.

Реакции иммунной системы на стресс

Со стороны иммунной системы в ответ на стрессогенное воздействие стимулируется продукция провоспалительных и воспалительных цитокинов. Так проявляется эволюционно обусловленная защитная реакция организма на возможное проникновение антигенов при действии неблагоприятных факторов среды. В это же время активируются и противовоспалительные механизмы, которые обеспечивают защиту от чрезмерной воспалительной реакции. Важную роль здесь играет реакция эндокринной (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось) системы. Глюкокортикоиды тормозят синтез факторов воспаления (цитокины Т-клеток, протеолитические ферменты, свободные радикалы и др.), обладающих тканеповреждающим потенциалом, а также индуцируют высвобождение противовоспалительных цитокинов [5]. Катехоламины активируют клетки иммунной системы (моноциты, нейтрофилы, лимфоциты), которые немедленно выходят из органов иммунной системы в кровоток. В дальнейшем адреналин стимулирует миграцию моноцитов и лимфоцитов в органы и ткани. Длительное воздействие глюкокортикоидов при хроническом стрессе приводит к иммунносупрессии вследствие снижения пролиферации лимфоцитов, уменьшения их активации, снижения продолжительности их жизни, инволюции тимуса (вследствие угнетения Т-клеток) [19].

Пухальский А.Л. (2014) описывает механизм действия при стрессе Т-регуляторных клеток (T-супрессоров), регулирующих активность Т-эффекторных клеток и также приводящих к иммунодепрессивным состояниям. Повышенное содержание глюкокортикоидов индуцирует экспрессию особого рецептора (глюкокортикоидиндуцированного рецептора для TNF, который в свою очередь является медиатором воспаления) на поверхности этих клеток. Рецептор, улавливая данные медиаторы воспаления, переводит Т-регуляторную клетку в активное состояние, она вступает в пролиферацию; соответственно, в организме увеличивается пул данных клеток. Активнее происходит защита от чрезмерных воспалительных процессов. При хроническом стрессовом воздействии наблюдается истощение резервов глюкокортикостероидов, и функция «защиты» организма от иммунной системы полностью переходит к Т-регуляторным клеткам, механизм действия которых достаточно медленный, неспособный осуществить «тонкую настройку» иммунных реакций. Таким образом, при хроническом стрессовом воздействии данный механизм может вызвать стойкую иммунодепрессию [10].

Кроме вышеописанных гормональных воздействий на иммунную систему наблюдается влияние и со стороны центральной нервной системы — в астроцитах, микроглиальных клетках, нейронах активируется синтез трансформирующего фактора роста β1 (TGF β1). Данный фактор снижает продукцию медиаторов воспаления — TNF α, простагландинов, оксида азота и эйкозаноидов.

Особенности реакции ССС студентов на экзаменационный стресс

Безусловно, сердечная деятельность, отличающаяся высокой реактивностью, играет первостепенную роль в адаптационных перестройках организма. В период стрессовых состояний активация СНС и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси приводит к развитию положительных ино-, батмо-, дромо- и хронотропных эффектов, к изменению показателей ССС. О степени адаптации ССС можно судить по таким параметрам, как ЧСС, СО и МОК, уровень АД (АДmax, АДmin и ПД).

С помощью вегетативного индекса Кердо (ВИК) устанавливают влияние вегетативной нервной системы (ВНС) на деятельность системы кровообращения. Данный показатель определяется отношением АДmin и ЧСС, высчитывается по формуле ВИК = (1- АДmin/ЧСС) *100. Положительные значения ВИК означают сдвиг вегетативного тонуса в сторону симпатического преобладания (симпатотоники), а отрицательные (парасиматотоники) – в сторону парасимпатического; при значениях ВИК равных нулю, наступает вегетативное равновесие (нормотоники).

Адаптационные компенсаторно-приспособительные способности ССС отражает адаптационный потенциал (АП). Рассчитывается по методу Р.М. Баевского АП = 0,011* ЧСС+0,014* АДmax+0,008* АДmin+0,014*Возраст (лет)+0,009*вес (кг)-0,009*рост (см)-0,27 [17].

В научных статьях авторы приводят результаты своих исследований, посвященных изучению изменения показателей ССС студентов в ответ на экзаменационный стресс (исследования проводились в экзаменационный день и в день практических занятий). Так Лыковой Е. Ю. (2017) были оценены показатели ССС среди студентов медицинского ВУЗа III и IV курсов в зависимости от вегетативного статуса (определяется по ВИК): симпато- и нормотоники. Так повышение ЧСС при экзаменационном стрессе у нормотоников наблюдалось на 11,2 % больше, чем у симпатотоников, ПД на 5,6 % Также нормотоники отличались более выраженным изменением МОК, при не значительном снижении СО, а симпатотоники наоборот – резким снижением СО на 12,1% и незначительным увеличением МОК. Напряжение механизмов адаптации (оценивалось согласно АП) у симпатотоников встречалось на 10,2% чаще. Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности реакции на стрессовую ситуацию и возможность адаптации к ней зависят от вегетативного статуса, причем более адекватное реагирование организма на стресс для эффективного обеспечения энергозатрат наблюдалось в группе со сбалансированным влиянием отделов ВНС – у нормотоников. Симпатотоникам присуще большее напряжение в стрессовой ситуации [7].

В группе обучающихся на I курсе факультета истории и права ВГСПУ все студенты были разделены на 2 группы (эмоционально неустойчивый и эмоционально устойчивый типы высшей нервной деятельности — ВНД). В экзаменационный период у студентов с эмоционально неустойчивым типом АДmax, АДmin, ПД, среднее артериальное давление (САД) в среднем увеличивались на 20 %, резко возрастали ЧСС (на 38 %), МОК (на 50 %) и ВИК. При этом значимых увеличений показателей сердечно-сосудистой системы у студентов с эмоционально устойчивым типом обнаружено не было [8]. Следовательно, наблюдается зависимость изменения кардиопоказателей от типа ВНД: у эмоционально неустойчивых испытуемых тонус СНС был более выраженным, что обусловливало и более выраженное изменение показателей ССС при экзаменационном стрессе.

Першиной Т.А. и соавторами (2013) было оценено функциональное состояние ССС студенток II курса медицинского университета в зависимости от наследственной отягощенности по артериальной гипертензии (НО АГ) [11]. Показатели гемодинамики сравнивали между здоровыми студентками и студентками с НО АГ. Показатели АДmax (в 1,18 раза), двойное произведение (в 1,42 раза) — ДП – показатель напряженности ССС, равный (ЧСС ∙АДmax)/100, МОК (в 1,3 раза) и АП были выше у студенток с НО АГ по сравнению со здоровыми. Так АП имел 3±0,1 балла у обследуемых с НО АГ и 2,3±0,01 балла у здоровых студенток. Также отмечены более выраженные изменения центральной гемодинамики у студенток с НО АГ при ваготоническом типе регуляции (ВИК

Источник

Оптимальные способы коррекции эмоционального предэкзаменационного стресса проект

Студенческая жизнь представляет собой общение с интересными людьми, различные мероприятий, знакомства, а также новая учебная деятельность, новый формат знаний, новый преподавательский состав. Для первокурсников это пора серьезных испытаний, их жизненная обстановка меняется и ко всему этому им необходимо адаптироваться. Новый формат обучения требует больше самостоятельности, ответственности и личной самоорганизации, и не все студенты готовы к решению задач и проблем. Особой трудностью для них является их первая сессия.

Сдача экзаменов – это всегда стрессовая ситуация, вызывающая волнение и тревогу [1]. Однако студенты первого курса справляются с этой ситуацией по-разному, одни проходят успешно, а для других экзамен становится настоящим испытанием, под влиянием стресса студенты могут потерять контроль над своим состоянием, не могут преодолеть свою тревожность и выдать хороший результат, при том, что даже усиленная подготовка к экзамену не может повлиять. На студента так же могут повлиять такие факторы как конфликт между студентом и преподавателями. несвоевременное выполнение заданий, неспособность правильно распределять свое время и конфликт между «Хочу и Надо». Также не стоит исключать и личностные аспекты, такие как близкого человека, конфликты с одногруппниками, смена обстановки, изменение финансового положения и др.

Во время экзамена студент испытывает, прежде всего, психологический стресс: информационный и эмоциональный. Информационный стресс связан с недостатком или переизбытком информации. В основе его лежат нарушения информационно-когнитивных процессов регуляции деятельности. В него часто попадают учащиеся, которые обучались в течение учебного семестра не систематически, пропускали занятия, не сдавали вовремя отчетность. Накануне экзамена они обнаруживают серьезный дефицит учебной информации, который пытаются в короткие сроки восполнить. Недостаток времени на освоение материала, заставляет когнитивные процессы работать в экстремальном режиме. Таким учащимся не хватает времени, чтобы проанализировать, систематизировать и запомнить информацию, поэтому на экзамен они приходят с хаосом в голове и не могут выдать нужный ответ. Их действия отличаются хаотичностью, они находятся в состоянии повышенной тревожностью, могут испытывать физиологический стресс из-за недосыпания, дефицита физической активности, нарушения режима жизни. Для них сессия часто затягивается из-за необходимости пересдавать экзамены, они не могут выработать продуктивные копинг-стратегии, и поэтому могут дойти до стадии истощения, с последующей невротизацией и возникновением соматических расстройств. [2]

Стресс во время сессии может проявляться в хроническом недосыпе, истощении нервной системы, что ведет за собой негативные последствия: разлад в работе органов и систем, обострение хронических заболеваний, нежелание учиться и общаться со сверстниками.

Проблеме стресса посвящено большое количество работ среди отечественных исследователей, таких как: Ф. Б. Березин, Ю. Л. Ханин, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, Ф. Е. Василюк, JI. А. Китаев-Смык, Н. И. Наенко, JI. П. Гримак, В. А. Бодров, Д. М. Аболин, В. А. Ганзен, В. Д. Небылицын, С. С. Чшмаритян, Д. Н. Исаев и др., а также зарубежные авторы Г. Селье, В.Э. Мильман, Р. Лазарус, Д. Гринберг и др. Современные исследователи обращают особое внимание на выявление аспектов и факторов устойчивости к психическому стрессу, ее проявлений в учебной деятельности, а также роли в адаптации у студентов 1-го курса.

Проблема возникновения стрессовых ситуаций в учебной деятельности и развитие стрессоустойчивости у студентов еще недостаточно изучена [3]. В настоящее время феномен стрессоустойчивости студентов в учебной деятельности, появление компонентов, негативно влияющих на качество жизни студента первого курса, а также его общей адаптации. Не смотря на свою актуальность, эта проблема требует к себе больше внимания, т.к. имеет довольно слабое практическое начало.

Вовремя своих исследований Г.Селье первый дал рассшифровку «стресса» как независимость процесса приспособления от характера раздражения или нагрузки. Воздействия могут быть самыми различными, но независимо от своих особенностей ведут к цепи однотипных изменений, обеспечивающих приспособление.

Р.Лазарус рассматривал стресс с точки зрения психологического, физиологического и поведенческого уровней. По мнению ученого, стресс с физиологической стороны представляет собой сопровождающуюся выраженными физиологическими сдвигами на воздействие различных внешних и внутренних стимулов физико-химической природы. При этом величина физиологического стресса зависит от интенсивности воздействующего агента. Отличительные особенности психологического стресса заключаются в том, что он вызывается психическими стимулами, которые оцениваются как угрожающие.

Ф.Б. Березин отмечает, что стрессоустойчивость является интегративным свойством личности, включающим в себя взаимодействие эмоционального, волевого, интеллектуального и мотивационного компонентов психической деятельности человека, которые обеспечивают оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмоциональной обстановке [4].

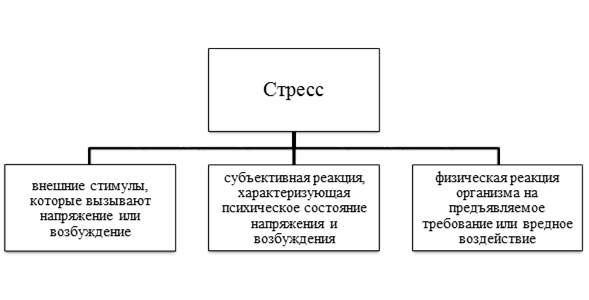

Обобщая различные взгляды на природу стресса в современной научной литературе, можно сказать, что термин «стресс» используется, по крайней мере, в трех значениях (рис.1). Во-первых, понятие стресс может определяться как любые внешние стимулы или события, которые вызывают у человека напряжение или возбуждение. В настоящее время в этом значении чаще употребляются термины «стрессор», «стресс-фактор». Во-вторых, стресс может относиться к субъективной реакции и в этом значении он отражает внутреннее психическое состояние напряжения и возбуждения. В-третьих, стресс может быть физической реакцией организма на предъявляемое требование или вредное воздействие [5].

Справляться со стрессом студентам помогает такое качество личности. как стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – набор личностных качеств, обуславливающий способность человека контролировать воздействие внешних раздражителей и оставаться эмоционально спокойным в ситуации стресса.

Проблему стрессоустойчивости рассматривали такие научные деятели как С.В. Субботин, Б.Х. Варданян, А. О. Прохорова, А. А. Реан, Т. В. Середы, Ю. Е. Сосновикова, М. Тышковой, А. Ю. Маленовой, А. Н. Глушко, О. В. Лозгачевой, П.Б. Зильберман и др.

С.В. Субботин под термином «стрессоустойчивость» понимает такие частные его составляющие, как эмоциональная устойчивость, психологическая устойчивость к стрессу, стресс-резистентность, фрустрационная толерантность.

По мнению Б.Х.Варданяна, стрессоустойчивостью считается «свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем самым, содействующее успешному выполнению деятельности»

Так же свою трактовку термину «стрессоустойчивость» предлагает П.Б. Зильберман он пишет, что — это «…интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке».

Из вышеописанных мнений можно сказать что стрессоустойчивость совокупность качеств, позволяющих организму спокойно переносить действие стрессоров без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих, а также способных вызывать психические расстройства.

Согласно Андреевой Е.А. и Соловьевой С.А. в их статье об особенностях проявления стресса у студентов во время экзаменационной сессии(2016 год) [6], стрессоустойчивость проявляется как успешность социального воздействия индивида, характеризуется эмоциональной стабильностью, высоким уровнем саморегуляции, низким уровнем тревожности, высоким уровнем психологической готовности к стрессу.

Как уже говорилось выше, стресс – это довольно частое явление. Однако для студента есть такое понятие как «экзаменационный стресс». Экзаменационный стресс — это частная форма психического стресса, которая нередко обуславливает экзаменационный невроз и является несомненным психотравмирующим фактором.

По мнению Фатеевой Н.М. при экзаменационном стрессе наблюдается повышенная нервозность студентов, психическое напряжение. Также в ее статье «Адаптация студентов к экзаменационному стрессу» (2016год) [7], говорится, что часто экзамен становится психотравмирующим фактором, который учитывается в клинической психиатрии при определении характера психогении и может являться пусковым механизмом реактивной депрессии. Известно, что экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую, иммунную системы студентов. Эмоциональное напряжение приводит к активации вегетативной нервной системы, а также к развитию процессов, сопровождающихся нарушением гомеостаза и лабильностью сердечно-сосудистой системы на эмоциональный стресс

Существует две причины экзаменационного стресса [8]. Первая причина — неуверенность в своих знаниях. Она может быть истинной и ложной. Истинная причина вызвана реальными пробелами в знаниях. Здесь ситуацию может спасти качественная подготовка к экзамену. Ложная же — боязнь неизвестного. Бороться с такой неизвестностью можно, поговорив с людьми, сдавшими этот экзамен, или же с преподавателем на предмет выяснения, какие темы будут затронуты, не будет ли каверзных вопросов. Вторая причина — переоценка значимости экзамена. На такое отношение студентов к экзаменам могут влиять родители или общество.

Согласно изученному нами материалу, при экзаменационном стрессе чаще всего наблюдаются такие симптомы как: нервные срывы, Пониженная успеваемость, головные боли от постоянного напряжения, постоянное ощущение усталости, потеря ориентации, бессонница, раздражительность, частое ощущение подавленности, постоянное ощущение перегруженности, повышенный или пониженный аппетит, апатия, депрессия, страх, тревога.

Для снятия стресса студенты начинают интенсивно курить, употреблять спиртное. В редких запущенных случаях подростки используют наркотические вещества, которые как им кажется снимают напряжение.

В статье «Сравнение уровня стрессоустойчивости студентов 1 и 3 курсов Вятского техникума экономики, статистики и информатики» Киселева А.Ю. и Фадеева Д.А. [9] мы изучили проведенное ими тестирование среди студентов 1 и 3 курсов, которое показало, что студенты 1 курса больше и сильнее подвержены учебному стрессу, а также менее стрессоустойчивы, так как учеба в ВУЗе значительно отличается от учебы в школе, а также влияет тот факт, что многие начали самостоятельную жизнь вдали от родителей. В ходе исследования выяснилось, что их больше волнуют: высокие цены на одежду и продукты и строгие преподаватели.

Есть множество видов методик, которые направлены на повышение стрессоустойчивости студентов. Так, например, копинг тест Лазаруса «Способы совладающего поведения», направлен на определение способов преодоления трудностей в различных сферах: трудности в работе, трудности в обучении, трудности в общении, трудности в любви и т.д. По этому тесту преодоление трудностей возможно с помощью 8 стилей поведения:

· Поиск социальной поддержки

· Планирование решения проблемы.

На основе небольшого опроса на тему «Приемы устранения стресса во время экзаменов» факультета психологии Башкирского государственного университета среди студентов 1-го курса, было выявлено, что больший процент опрошенных указали, что это сон и правильное питание, далее общение с друзьями, любимым человеком, близкими и перерывы в учебной деятельности (выходные дни). Самый низкий процент был установлен на сигаретах, алкоголе.

Существует множество методов борьбы со стрессом. Можно рассмотреть некоторые из них, к которым может прибегнуть любой современный студент.

1.При распределении времени держать ситуацию под контролем не менее важно, чем управлять стрессом. Чувство контроля ситуации, вероятно, самое важное и фундаментальное отношение, необходимое для того, чтобы преодолеть стресс.

2. Защищаясь от стресса, можно прибегнуть к воображению. Его используют для психической релаксации.

3. Непродолжительные прогулки на свежем воздухе.

4. Посещение культурных и культурно–развлекательных учреждений (театр, музей, выставка, кино и др.)

5. Общение с друзьями или другой приятной компанией.

6. Хорошим лекарством от стресса является смех. Он тренирует многие мышцы, снимает головную боль, понижает артериальное давление, нормализует дыхание и сон. При этом в кровь поступают так называемые антистрессовые гормоны. Во время стресса в организме также вырабатываются гормоны, только стрессовые: адреналин и кортизол.

7. Массаж. Можно прибегнуть также к самомассажу.

8. Занятия спортом (бег трусцой, плавание, спортивные игры и т. д.). Любые физические упражнения выводят гормоны стресса. 9. Существует ряд упражнений для борьбе со стрессом. К ним относятся 3 вида упражнений: релаксационные (ауторегуляционные дыхательные упражнения, мышечная релаксация, йога); концентрирующие упражнения. Их можно выполнять где и когда угодно в течение дня; противострессовые дыхательные упражнения.

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что стресс в студенческой деятельности представляет собой повседневные перегрузки, связанные с особенностями процесса обучения в высшем учебном заведении и оказывающие непосредственные и независимые эффекты на самочувствие и психические или соматические функции.

Для первокурсников особый стресс представляет из себя именно экзаменационный. При этом каждый студент индивидуально справляется со стрессовой ситуацией, в зависимости от его личных психологических особенностей. Однако многие студенты используют одни и те же методы для повышения стрессоустойчивости.

Источник