- Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

- Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

- Алексей Саврасов, Василий Поленов

- Исаак Левитан, Константин Коровин

- Роль картин природы в художественном произведении.

- Научная статья на тему «Роль пейзажа в раскрытии характеров героев произведения «

- Описание теоретико-методологической базы проводилось в рамках работы над темой «Роль пейзажа в раскрытии характеров героев в произведениях М.А. Шолохова».

- Для того, чтобы раскрыть героя в произведении просто описать его внешность и характер не всегда достаточно. Именно поэтому писатели используют множество приёмов, а пейзаж является одним из таких.

- На сегодняшний момент объектом значительного числа филологических работ становится литературный пейзаж как комплексный художественный феномен, рождающийся на пересечении культурно-специфического и индивидуально-авторского видения природы.

- Объектом исследования является пейзаж в художественном произведении.

- Предмет исследования: основные функции пейзажа в художественном произведении.

- Цель данного исследования – рассмотреть роль пейзажа в раскрытии характеров героев в произведении.

- В литературе пейзаж играет далеко не последнюю роль. Способ изображения пейзажа и его характер – принципиальные моменты для произведения. Пейзаж является способом раскрытия души героя или его мировосприятия.

- Задача – рассмотреть основные функции пейзажа в произведении и то, как они влияют на раскрытие характеров героев в произведении.

- В работе использовались труды: Воронина Р. А., Гостевой Т. Ф., Кухаренко В. А., Мельникова Л. В., Себиной Е.И., Себиной Е. Н., Тимофеевой Л.И.

- В ходе анализа научных источников в исследовании был сделан вывод о том, что пейзаж, это не просто часть произведения, но он несёт в себе конкретные функций и возможно идейный смысл, видение автора, его мировоззрение, является средством донесения до читателя какого-то замысла, эмоционального настроя, чувств персонажа, помогает раскрыть характер персонажа, проследить состояние его чувств и то, как он менялся на протяжении всего произведения. Можно сказать, что мы рассмотрели основные функции пейзажа в произведении и то, как они влияют на раскрытие характеров героев в произведении.

Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения. Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

Например, когда говорить напрямую о тюремной, каторжной стороне русской действительности было затруднительно, картина «Владимирка» Исаака Левитана, на которой была изображена лишь дорога, уходящая вдаль, могла вступать со зрителем в молчаливый диалог.

Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Мастерство таких пейзажистов не сводилось к точному воспроизведению природного ландшафта или к запечатлению уникальных и редких природных объектов – в этом их отличие от художников, сделавших документальную достоверность главной своей задачей.

В этих произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника. В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии. Это достигается разными способами – особенностями композиции, ритма, «воздухом» и «светом», насыщенностью или разреженностью.

В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

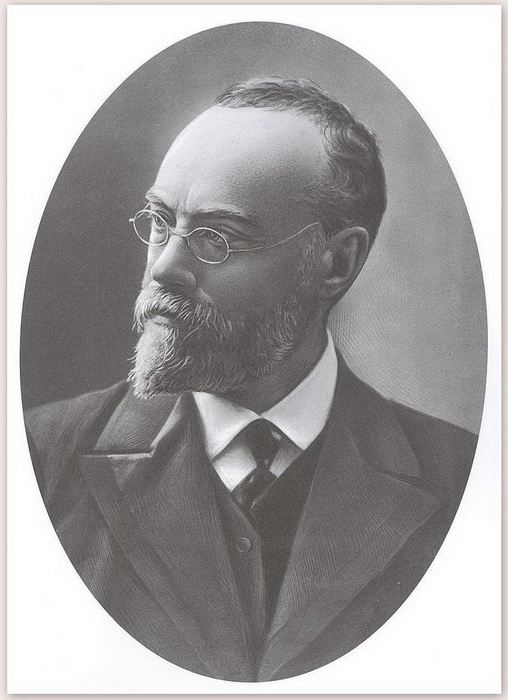

Одним из родоначальников жанра «пейзажей настроения» считается Николай Никанорович Дубовской, который выбрал занятия живописью вопреки семейной традиции. Рожденный в семье казака, он был обязан посвятить себя военной службе, но и учась в гимназии, тайком, постоянно рисовал. К семнадцати годам ему удалось – не без помощи преподавателей – уговорить отца дать позволение обучаться в столичной Академии художеств.

Дубовской блестяще проявил себя по время учебы, и после, когда выбрал для себя пейзажную живопись в качестве главного жанра творчества, сумел добиться признания и успеха. В настоящее время почти забытый, Дубовской был на рубеже XIX-XX веков едва ли не самым популярным среди пейзажистов. Кроме того, он входил в число руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Сохранился анекдот из жизни Дубовского, когда он, собираясь на собственную свадьбу, вдруг увидел из окна потрясающий вид, схватил этюдник и… забыл о времени. Свадьба, к счастью, все равно состоялась.

За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», Дубовской был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

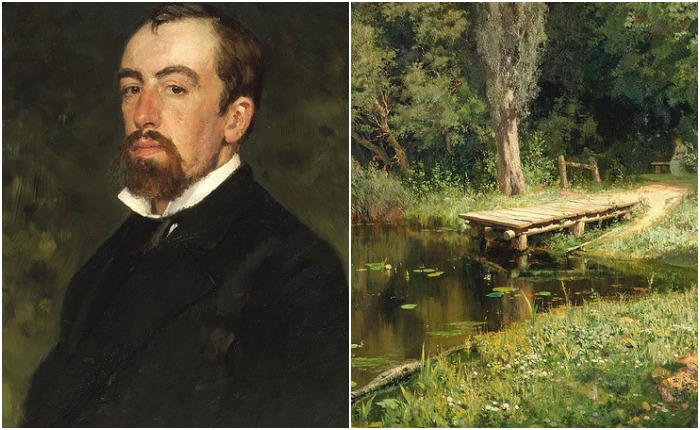

Алексей Саврасов, Василий Поленов

Алексей Кондратьевич Саврасов, из семьи купцов Соврасовых (написание своей фамилии художник изменил впоследствии сам), тоже поступил вопреки отцовской воле, вместо торговых дел избрав для себя путь художника. Его работы принесли ему награды и звание академика, и наконец Саврасов возглавил пейзажный класс московского училища живописи.

Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Особенную популярность Саврасову принесла его картина «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», в ней, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева. Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

Другим преподавателем Московского училища, впоследствии признанный мастером «интимного пейзажа», был Василий Дмитриевич Поленов, который, хоть и родился в столице, испытывал большую любовь к природе и всю жизнь хранил в памяти детские впечатления от поездок в Карелию и в Тамбовскую губернию, где гостил в усадьбе своей бабушки. В 1890 году Поленов реализовал свою мечту и купил собственное имение – в Тульской губернии на берегу Оки, где выстроил дом и мастерскую.

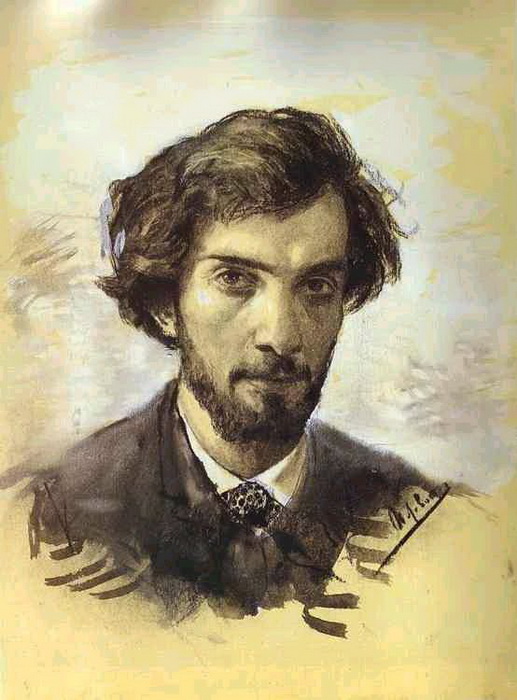

Исаак Левитан, Константин Коровин

И Саврасов, и Поленов были учителями великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

С его картин начинается знакомство с русской пейзажной живописью – и не случайно. Левитан страстно любил русскую природу, слышал «ее музыку», проникался ее тишиной. Уже в 16 лет он написал один из своих первых шедевров – «Солнечный день. Весна», а в 19 – «Осенний день. Сокольники», картину, которая первой из левитановских попала в коллекцию Третьякова.

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

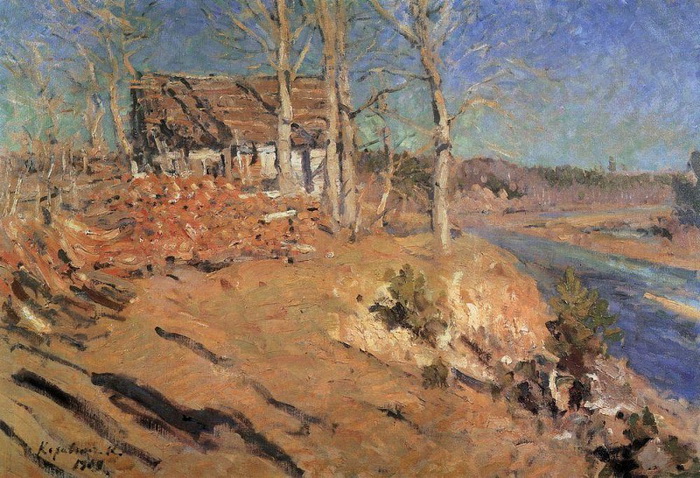

Еще один «пейзажист настроения», как и Левитан, учившийся у Саврасова в училище живописи и ваяния, — Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист. Он был родом из купеческой семьи, после обучения в Москве поступил в петербургскую Академию художеств, но был разочарован методами преподавания в ней и, проучившись несколько месяцев, бросил.

В тридцать три года Коровин совершил путешествие по русскому и зарубежному Северу, откуда привез несколько пейзажей. В 1902 году художник приобрел дом в деревне Охотино Ярославской губернии.

«… Зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки » — так писал Коровин более века тому назад.

И еще о настроении, которое создают картины: как выглядела дворянская старость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Роль картин природы в художественном произведении.

Во многих произведениях художественной литературы картины природы играют большую роль. Писатели включают в повествование описание пейзажа с разными целями.

В повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» живописные картины природы не случайные эпизоды, не красивый фон для основного действия. В первую очередь описание пейзажа служит для выражения авторской позиции.

В начале повести Карамзин, создавая образ города, использует противопоставление: «ужасная громада домов и церквей», но «величественный амфитеатр», «великолепная картина». И сразу же идёт описание цветущих лугов, жёлтых песков, светлой реки, дубовой рощи. Автору ближе прекрасное и естественное в природе, ему неприятен город, несмотря на всё его великолепие. Таким образом, здесь описание природы служит для выражения позиции писателя.

Также описание пейзажа — это одно из главных средств раскрытия душевных переживаний героя.

Карамзин подчёркивает близость своей героини к природе, Лиза является воплощением всего естественного и прекрасного в ней. Она выросла среди лугов и полей, в ней живёт любовь к окружающему её миру. Её чувства и переживания находят отклик в природе, что помогает читателю глубже понять состояние героини повести.

После встречи с Эрастом ещё до восхода солнца пришла она на берег реки. «Восходящее светило дня пробудило всё творение»: запели птицы, ушли туманы, животворные лучи согрели землю. «Но Лиза всё ещё сидела подгорюнившись», потому что мысли её были заняты: думала она о том, что любимый её богат, а она из бедной семьи.

Героиня печальна, потому что в ее душе рождается новое, доселе неизвестное чувство, но оно прекрасно и естественно, как пейзаж вокруг. Когда происходит объяснение между Лизой и Эрастом, переживания девушки растворяются в окружающей природе, они так же красивы и чисты. А после расставания влюбленных девушка чувствует себя грешницей, преступницей, и в природе происходят такие же перемены, как и в Лизиной душе. «Свет показался ей уныл и печален», «горлица соединяла жалобный голос свой с её стенанием». Здесь картина природы раскрывает не только душевное состояние Лизы, но и предвещает трагичный финал данной истории.

Пейзаж в повести «Бедная Лиза» не только помогает глубоко проникнуть в души героев и их переживания, но и способствует лучшему пониманию идейного замысла автора. Мир природы, к которому близка героиня повести, противопоставлен миру таких людей, как Эраст. Автор и вместе с ним читатели на стороне бедной девушки, умеющей глубоко чувствовать и любить.

В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» рельефно, точно, красочно даётся описание пейзажа. Изображая его, Толстой убеждает читателя в неразрывном единстве человека и природы. Она для писателя – великий и могучий источник жизненной силы.

Пейзаж даёт автору возможность полнее передать переживания героев, их настроение. На фоне весенней лунной ночи раскрывается поэтичность Наташи, её любовь и близость к природе. Вспомним также страницы романа, посвящённые Андрею Болконскому. После тяжёлого ранения, смерти жены он переживает тяжёлый душевный кризис. Отказался от общественной деятельности, занимается только своим имением и больше ничего не ждёт от жизни. По дороге в Отрадное видит старый огромный дуб с корявыми сучьями. Всё вокруг оживает весной, и только этот дуб не поддаётся весеннему пробуждению. Князь Андрей сравнивает себя с этим деревом, думает о том, что и в его жизни всё уже прошло. После встречи с Наташей в Отрадном, возвращаясь домой, он увидел, что старый дуб преобразился, покрылся шатром тёмной зелени, ожил и по-прежнему радуется жизни. И в Болконском произошла перемена. На него нахлынуло чувство радости и обновления, он снова хочет жить, любить, найти применение своему уму и знаниям.

Таким образом, картины природы в художественном произведении помогают читателю глубоко проникнуть в души героев и их переживания, разобраться в авторской позиции, лучше понять идейный замысел писателя, воспитывают в читателе любовь к родной земле.

Источник

Научная статья на тему «Роль пейзажа в раскрытии характеров героев произведения «

Производственная практика (научно-исследовательская) – обязательн ая часть учебного процесса , которая учитывает направленность (профиль) подготовки и вид профессиональной деятельности, устанавливает требования к компетенциям обучающихся , определяет содержание и виды работ, а также содержание и формы отчётности по практике.

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний в сфере филологии и педагогики, практических навыков самостоятельного проведения научно-исследовательской работы, профессиональных навыков работы в составе научного коллектива, компонентов профессиональной исследовательской культуры.

Задачами производственной практики (научно-исследовательская работа) являются:

ознакомление с техникой безопасности, правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка предприятия (организации), в котором бакалавр проходит производственную практику;

изучение содержания нормативной и иной документации, регламентирующей деятельность объекта производственной практики;

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в области филологии и педагогики;

сбор и систематизация теоретического, методологического и практического материалов для написания научной статьи, выпускных квалификационных работ в соответствии с профилем направлению подготовки 45.03.01. Филология с применением современных технических средств и информационных технологий;

выработка умения анализировать и представлять полученные в ходе исследования результаты в виде научно-исследовательских разработок (отчет о выполнении научного исследования, научные статьи, тезисы докладов научных конференций);

осуществление различных методов научного поиска, выбора оптимальных методов исследования, соответствующих задачам исследования;

дальнейшее формирование умений инициативно избирать методы исследования, соответствующие его цели, формировать методику исследования;

расширение и закрепление навыков работы с методической, научной, учебной литературой и нормативно-правовыми актами с применением современных технических средств и информационных технологий;

выполнение в полном объёме индивидуального задания;

подготовка письменного отчёта о прохождении учебной практики;

публичная защита отчёта о прохождении учебной практики в установленном порядке.

Сроки прохождения практики: с 26. 10. 2020 г. по 07.11.2020 г.

В процессе прохождения практики и конкретиз ируются результат ы теоретического обучения .

Знания, умения и опыт профессиональной деятельности, полученные в ходе производственной практики (научно-исследовательская работа), необходимы для успешного освоения: «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная практика (преддипломная практика)», « Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена », « Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы ».

1 Теоретико-методологические основы исследования

Описание теоретико-методологической базы проводилось в рамках работы над темой «Роль пейзажа в раскрытии характеров героев в произведениях М.А. Шолохова».

Для того, чтобы раскрыть героя в произведении просто описать его внешность и характер не всегда достаточно. Именно поэтому писатели используют множество приёмов, а пейзаж является одним из таких.

На сегодняшний момент объектом значительного числа филологических работ становится литературный пейзаж как комплексный художественный феномен, рождающийся на пересечении культурно-специфического и индивидуально-авторского видения природы.

Объектом исследования является пейзаж в художественном произведении.

Предмет исследования: основные функции пейзажа в художественном произведении.

Цель данного исследования – рассмотреть роль пейзажа в раскрытии характеров героев в произведении.

В литературе пейзаж играет далеко не последнюю роль. Способ изображения пейзажа и его характер – принципиальные моменты для произведения. Пейзаж является способом раскрытия души героя или его мировосприятия.

Задача – рассмотреть основные функции пейзажа в произведении и то, как они влияют на раскрытие характеров героев в произведении.

В работе использовались труды: Воронина Р. А., Гостевой Т. Ф., Кухаренко В. А., Мельникова Л. В., Себиной Е.И., Себиной Е. Н., Тимофеевой Л.И.

В ходе анализа научных источников в исследовании был сделан вывод о том, что пейзаж, это не просто часть произведения, но он несёт в себе конкретные функций и возможно идейный смысл, видение автора, его мировоззрение, является средством донесения до читателя какого-то замысла, эмоционального настроя, чувств персонажа, помогает раскрыть характер персонажа, проследить состояние его чувств и то, как он менялся на протяжении всего произведения. Можно сказать, что мы рассмотрели основные функции пейзажа в произведении и то, как они влияют на раскрытие характеров героев в произведении.

Источник