Стресс и его регуляция у растений. Механизмы оксидативного стресса

Описание презентации по отдельным слайдам:

Описание слайда:

Стресс и его регуляция у растений. Механизмы оксидативного стресса.

Описание слайда:

Hans Hugo Bruno Selye (1907-1982)

Создатель теории биологического

стресса

Задачи лекции:

дать классическое и современное определение стресса, его стадий;

описать основные стресс-факторы и их общую значимость

-обозреть дополнительные ресурсы для глубого изучения стресса у растений

— рассмотреть современную схему стресс-реакции уэ- и ди-типа

дать определение активным формам кислорода и свободным радикалам, оксидатиному стрессу

начать изучение их типов и превращений

Описание слайда:

Hans Hugo Bruno Selye (1907-1982)

Создатель теории биологического

стресса

Выводы:

понятие стресса широко, и может включасть в себя «состояние», «фактор», и сам «процесс».

основные стресс-факторы – абиотические и биотические – засоление, засуха, патогенные организмы и т.д.

— можно расшрить свой гругозор чтением монографий и статей по стрессу у растений

— современная схема стресс-ракций включает рецепторы, кальций, системы сигнализации и многие другие регуляторы

АФК – это с активным кислородом, радикалы – с неспаренным электроном, т.д.

Описание слайда:

Является ли стрессом тропизм?

Copyrights of Vadim Demidchik

Описание слайда:

Книга Селье «Стресс жизни»:

http://adaptometry.narod.ru/StressZhizni.htm

Теория биологического стресса Ганса Селье (1930-е)

Стресс по Селье –

это совокупность всех неспецифических изменений, возникающих в организме под влиянием любых неблагоприятных и повреждающих факторов (стрессоров).

Селье полагал, что живые системы способны адаптироваться к стрессорам путем «концентрирования усилий, или напряжения».

Ганс Селье

(1977, 70 лет)

Описание слайда:

Согласно Селье можно выделить 2 типа стресса:

— эустресс

положительной реакцией, приводящей к приспособлению (адаптации) к стрессовым условиям

— дистресс отрицательная формы стресса, ведущая к необратимому повреждению и гибели организма

Книга Селье «Стресс жизни»:

http://adaptometry.narod.ru/StressZhizni.htm

Ганс Селье

(1977, 70 лет)

Описание слайда:

I – фаза тревоги;

II – фаза адаптации;

III – фаза истощения

«генерализованный адаптационный синдром»

эустресс

дистресс

Описание слайда:

При сопоставлении фаз триад у растений и животных наибольшим сомнениям подверглась «схожесть» первой фазы.

Она не могла быть названа фазой тревоги.

Ее предложили в 60-70-е годы называть

первичной стрессовой реакцией, а потом в 90-2000-е

Реакцией рецепции или распознавания стресса

(stress perception or decoding)

Стадия 2

эустресс

Стадия 3

дистресс

Стадия 1

рецепция

Описание слайда:

Определение стресса. Широта понятия.

Стресс (англ. «stress» — давление, нажим; или strain — растяжение, нагрузка, напряжение) — неспецифическая реакция организма растения или его части на воздействие, нарушающее его нормальную жизнедеятельность.

В современной научной литературе под стрессом могут рассматриваться следующие понятия:

— совокупность ответных реакций растения на стресс-фактор

— стресс-фактор, вызывающий стресс

— акт воздействия на растение стресс-фактором (stress – как глагол)

— истощенное состояние растения после влияния стресс-фактора

В сельском хозяйстве – это состояние растений, вызванное неблагоприятными факторами и снижающее их продуктивность; в то же время, это и сами факторы, вызывающие это состояние.

Описание слайда:

Примеры определений стресса в современной физиологии растений:

Lichtenthaler (1996): ‘any unfavourable condition or substance that affects or blocks a plant’s metabolism, growth or development’

Лихтенталер (1996): «любое неблагоприятное воздействие или негативно-влияющее вещество, повреждающие или блокирующие метаболизм, рост или развитие растения»

Strasser (2002) ‘a condition caused by factors that tend to alter

an equilibrium’

Страссер (2002): «условие, вызванное факторами, стремящимися сместить равновесие»

Larcher (2002) ‘changes in physiology that occur when species are exposed to extraordinary unfavourable conditions that need not represent a threat to life but will induce an alarm response’

Ларчер (2002) «изменение в физиологии, которые происходят, когда виды встречают исключительно неблагоприятные условия, которые необязательно будут угрожать жизни, но вызовут предупредительный ответ»

Описание слайда:

Дополнительно о современной концепции стресса у растений можно почитать тут:

Gaspar T, Franck T, Bisbis B, Kevers C, Jouve L, Hausman JF, Dommes J (2002) Concepts in plant stress physiology. Application to plant tissue cultures.

Plant Growth Regulation 37: 263–285.

Lichtenthaler HK (1996) Vegetation stress: an introduction to the stress concept in plants. Plant Physiology 148: 4–14.

Kranner I, Minibayeva FV, Beckett RP, CE Seal (2010) What is stress?

Concepts, definitions and applications in seed science. New Phytologist 188: 655-673.

Orcutt DM, Nilsen ET (2000) The physiology of plants under stress. Soil and biotic factors. John Wiley and Sons. 683pp.

Demidchik V, Maathuis FJM (2010) Ion channels and plant stress responses. Springer. 237pp.

Описание слайда:

Стрессор – экзо- или эндогенный фактор, вызывающий стрессовую реакцию.

Стрессоры: абиотические и биотические.

засоление

засуха

механ. поврежд.

гипотермия

гипертермия

ксенобиотики

переувлажнение

ультрафиолет

тяжелые металлы

гипоксия

озон

т.д.

патогенные

грибы

бактерии

вирусы

животные

др. растения

(например,

инвазивная

флора)

Описание слайда:

Специальный портал, посвященный анализу литературы и научных данных о стрессе у растений:

Описание слайда:

Адаптация – это совокупность морфологических, физиологических и химических приспособительных реакций, обеспечивающих возможность выживания определенного вида растений при действии неблагоприятных условий среды.

Это широкое понятие и в научной литературе часто означает и «процесс», и «реакции», и «явление» (совокупность приспособлений) и «генетически-заложенные морфо-физиологические характеристики»

исследование по стресс-феномике:

ускоренный отбор устойчивых сортов

в условиях модельного стресса

Описание слайда:

Приобретение устойчивости под воздействием одного из неблагоприятных факторов может вызывать повышение устойчивости растительного организма к другим стрессовым воздействиям.

Это явление называется кросс-устойчивостью,

или кросс-адаптацией.

Важный практический феномен «закалки» растения, стимуляции их иммунитета малыми дозами стрессоров.

Описание слайда:

В ответных реакциях растений на стрессы выделяют неспецифический ответ (от секунд до 4-12 часов), провидящий к неспецифической устойчивости (включающиеся в самых различных стрессовых ситуациях) и специфический ответ (от 1-2 часов до нескольких недель) – совокупность процессов, инициируемых в растении только определенным типом стрессовых воздействий.

На формирование неспецифических элементов устойчивости (синтез антиоксидантов, перестройка цитоскелета, синтез белков теплового шока, полиаминов и осмотиков) обычно требуется значительно меньшее время и меньше энергии.

В случае специфического ответа для раскодирования стресс-сигнала и прохождения специфических адаптивных реакций, например, таких, как синтез белков-антифризов, новых ионной транспортеров, фитохелатинов, переключение фотосинтеза на САМ-метаболизм.

Источник

У растений тоже бывает стресс

Понятие «стресс», изначально применявшееся в основном к животным, вполне приложимо также и к растениям. Стресс у растений – это комплексная защитная реакция, включающая как неспецифические (общие для разных типов стрессоров), так и специфические компоненты. У растений обнаружена способность распространять состояние стресса из области влияния стрессирующего фактора далеко за ее пределы с помощью дистанционных электрических сигналов.

Понятие «стресс» введено в науку Гансом Селье, который называл это явление также «общим адаптационным синдромом». Под стрессом обычно понимают стереотипный (примерно одинаковый у разных особей) ответ организма на разные воздействия, сопровождающийся перестройкой его защитных сил. Считается, что главная роль стресса – мобилизация сил организма в критической ситуации.

Сегодня хорошо известно, что понятие «стресс» вполне приложимо не только к животным, но и к растениям. Как отмечает в своей статье С.С.Пятыгин, в условиях «жесткой статичности положения подавляющего большинства растительных организмов они фактически вынуждены воспринимать влияние самых различных стрессоров, не избегая их и полагаясь исключительно на свои внутренние защитные ресурсы».

Как же реагируют растения на стрессирующие факторы? Реакция обычно комплексная и включает в себя как неспецифические (общие для разных стрессоров), так и специфические компоненты. К неспецифической составляющей стресса относятся, в частности, следующие явления:

- повышение проницаемости и деполяризация клеточных мембран,

- повышение содержания в цитоплазме ионов кальция,

- выход ионов калия из клеток,

- увеличение вязкости цитоплазмы,

- синтез особых «стрессорных» белков,

- торможение роста и деления клеток,

- усиление дыхания,

- торможение фотосинтеза,

- увеличение продукции гормонов стресса – абсцизовой и жасмоновой кислот, этилена.

Всего насчитывают от 15 до 20 «неспецифических» признаков стресса у растений. Некоторые исследователи полагают, что этими признаками все и исчерпывается, то есть стресс предлагается рассматривать как интегральный неспецифический ответ, направленный на мобилизацию защитных сил растения. Однако, как подчеркивает С.С.Пятыгин, существует еще и специфическая составляющая стресса, которую едва ли стоит игнорировать. Например, некоторые химические стрессоры, такие как эргостерол и хитозан (компоненты грибных клеток), при повторяющемся воздействии вызывают у растений специфическую реакцию, состоящую в снижении чувствительности к данным стрессорам (десенситизацию).

Изучая реакцию проростков тыквы на охлаждение, С.С.Пятыгин и его коллеги установили, что стресс развивается в три этапа:

1) первичная стрессовая деполяризация (при понижении температуры до определенного уровня),

2) адаптивная реполяризация (если низкие температуры сохраняются долгое время),

3) вторичная деполяризация (при слишком сильном охлаждении).

Это соответствует классическим фазам стресса по Г.Селье: тревоги, адаптации и истощения ресурсов надежности. Аналогичная трехстадийная структура стресса у растений наблюдается и во многих других ситуациях.

Сравнительно недавно стало известно, что у растений есть «уникальная возможность распространять состояние стресса из локальной области влияния стрессирующего фактора далеко за ее пределы с помощью дистанционных электрических сигналов» – потенциалов действия (ПД) и вариабельных потенциалов (ВП), причем последние возникают только в условиях жесткого стресса, связанного с повреждением растения (о потенциалах действия у растений см.: «Нейробиология растений: нервные импульсы без нервной системы»). ПД и ВП при распространении по организму растения приводят к временному повышению резистентности (сопротивляемости) тканей и органов. Дистанционный электрический сигнал ведет себя как псевдострессор, имитируя влияние настоящего стрессора и вызывая те же неспецифические эффекты (изменение проницаемости мембран, усиление дыхания и др.), что и обычный стрессор в локальной зоне раздражения.

О механизмах восприятия клетками растений различных стрессоров пока известно немногое. Есть основания считать, что важную роль в этом восприятии играют клеточные мембраны, которые могут, например, менять свою текучесть в ответ на изменения температуры, электрического поля или концентрации двухвалентных ионов.

Изучение стресса у растений позволило по-новому взглянуть на физиологию растительного организма. Завершая, статью С.С.Пятыгин отмечает, что «в последние годы сформировалось принципиально новое отношение к растениям, поднимающее их до уровня «понимающих» (intelligent) организмов (Trewavas, 2005), у которых есть даже элементы своего рода памяти».

Источник

Окислительный стресс растений это

Состав: проф., д.б.н. Чиркова Т.В., доц., к.б.н. Емельянов В.В., н.с., к.б.н. Ласточкин В.В., аспирант Приказюк Г.Е., студенты Бертова А.Д., Мосина А.А., Шиков А.Е.

Кафедра физиологии и биохимии растений СПбГУ является одним из первых научных центров, где в начале 1960-х годов под руководством профессора С.В.Солдатенкова были начаты исследования особенностей обмена веществ растений в условиях недостатка кислорода. Эти работы были продолжены его ученицей Т.В.Чирковой в направлении изучения физиолого-биохимических механизмов адаптации растений к гипо- и аноксии.

В 1986 году под ее руководством на кафедре была создана научно-исследовательская группа «Физиология стресса и адаптации растений». В работе группы принимают участие студенты, аспиранты и сотрудники кафедры. В группе защищены 3 докторских, 11 кандидатских и более 80 студенческих работ (дипломных, выпускных квалификационных бакалавра и магистерских). Опубликовано 225 научных работ, в том числе несколько монографий. Исследования механизмов адаптации проводятся группой преимущественно на двух модельных объектах: проростках пшеницы и риса, контрастных по устойчивости к недостатку кислорода. Кроме того, для изучения конкретных механизмов гормональной регуляции активно привлекаются мутантные и трансгенные растения резуховидки и табака, а для проведения эколого-физиологических исследований – представители дикорастущей гидро- и гелофитной флоры. Эксперименты по изучению механизмов перцепции и трансдукции анаэробного сигнала проводятся на клеточном уровне: на протопластах и клеточных культурах. Члены группы владеют современными методами физиологического, биохимического, молекулярно-биологического и микроскопического анализа растительного материала.

В результате многолетних исследований влияния недостатка или отсутствия кислорода на особенности дыхания, фотосинтеза, белкового, липидного, гормонального обменов впервые предложена и экспериментально обоснована оригинальная концепция физиолого-биохимических основ адаптации растений к гипо- и аноксии, что представляет собой существенный вклад в разработку общей теории стресса у растений. Она базируется на представлении о том, что длительная устойчивость определяется сформированной в процессе эволюции способностью растений к координации метаболических защитных реакций с помощью комплекса систем регуляции на организменном, межклеточном, и внутриклеточном уровнях. Было установлено также, что растения, устойчивые к гипо- и аноксии, способны лучше противостоять также и окислительному пост-аноксическому стрессу.

Рис.1. Схема путей приспособления растений к гипо- и аноксии (Чиркова, 1988, 1998, 2002).

Показано, что для устойчивых растений характерна меньшая интенсивность ростовых процессов. Удлинение корней останавливается под действием анаэробиоза у всех растений, а побегов – только у неустойчивых. Изучение зон роста корня обнаружило меньшую чувствительность к аноксии процесса деления клеток по сравнению с растяжением. В анаэробной среде выявлены различия в сдвигах гормонального баланса у растений, контрастных по устойчивости к кислородной недостаточности: продемонстрировано преобладание абсцизовой кислоты у чувствительного растения и индолилуксусной – у устойчивых. Такие изменения гормонального статуса вызывают остановку роста у неприспособленных растений, тогда как накопление ауксина в надземной части проростков устойчивого риса позволяет сохранять ее рост, а в корнях, наоборот, ингибирует его.

В настоящее время активно изучается роль так называемых “новых” гормонов растений (полиаминов, брассиностероидов, салици- ловой и жасмоновой кислот) в регуляции адаптационных процессов растений при дефиците кислорода и последующей ре-аэрации. В работе группы большое внимание уделено исследованию окислительного стресса, возникающего сразу после выхода растений из анаэробной среды в условия аэрации, и, в частности, роли деструктивных окислительных реакций и защитных антиоксидантных систем.

Рис.2. Фотографии традиционных экспериментальных объектов – проростков риса (слева) и пшеницы (справа).

Впервые показано, что под влиянием аноксии и особенно в пост-аноксический период происходит снижение содержания восстановленных форм низкомолекулярных антиоксидантов (аскорбиновой кислоты, глутатиона, каротина) и возрастание их окисленных форм. Сделан принципиальный вывод о том, что снижение уровня восстановленных форм антиоксидантов может служить одним из возможных редокс-сигналов аноксического повреждения тканей, подвергнутых затем и окислительному стрессу. Преобладание прооксидантов над антиоксидантами свидетельствует о переходе от аноксического к окислительному стрессу. Более того, соотношение прооксидантов и антиоксидантов может лежать в основе внутриклеточной редокс-регуляции и восприятия уровня кислорода. Изучение продукции активных форм кислорода (супероксидный анион-радикал, пероксид водорода), а также комплекса антиоксидантных ферментов (гваякол-пероксидаза, аскорбатпероксидаза, глутатион-пероксидаза, каталаза) впервые позволило доказать, что растения, устойчивые к кислородной недостаточности, способны эффективно противостоять и окислительному стрессу именно благодаря хорошо работающей антиоксидантной системе.

В последнее время группой активно разрабатываются и способы восприятия и передачи гипо- и аноксических сигналов в растительной клетке, темы почти не изученной, но совершенно необходимой для понимания механизмов адаптации растений к гипо- и аноксии Результаты исследования начальных этапов трансдукции анаэробного сигнала показало большую интенсивность его у устойчивого растения по сравнению с неустойчивым. Аккумуляция важнейшего участника процесса трансдукции – ионов цитоплазматического кальция под действием аноксии в протопластах из проростков риса была также больше, чем в протопластах пшеницы, и происходила за счет участия как внутриклеточных, так и внеклеточных депо ионов кальция. Недавно получены данные о том, что активные формы кислорода в субтоксических концентрациях также могут участвовать в трансдукции анаэробного сигнала у растений, однако работ в этом направлении почти нет. В связи с этим в настоящее время проводятся эксперименты по получению культуры клеток риса и пшеницы, синтезирующих генетически кодируемые флуоресцентные внутриклеточные белковые сенсоры для измерения уровня активных форм кислорода и ионов кальция. Подобран оптимальный состав питательных сред для индукции каллусообразования и получены каллусные культуры риса и пшеницы. Каллусная культура пшеницы переведена в суспензионную культуру для выполнения дальнейших экспериментов по получению трансгенных клеточных линий. Для создания трансгенных клеточных линий пшеницы и риса было апробировано несколько методов агробактериальной трансформации, среди которых был выбран наиболее оптимальный. С помощью данного метода были получены трансгенные каллусы риса и пшеницы, селекцию которых проводили на среде, содержащей канамицин. После завершения этапа первичной селекции трансгенная природа полученных каллусов была подтверждена с помощью ПЦР-анализа.

Особый интерес вызывает изучение механизмов адаптации растений на современном системно-биологическом (т.н. «омном») уровне с целью изучения изменения работы всего генома растения (транскриптома), всей совокупности белков растения (протеома), пула метаболитов (метаболома) и солей (ионома) под действием дефицита кислорода и последующего окислительного стресса.

Рис.3. Микрофотографии протопластов, полученных из побегов риса (сверху) и пшеницы (снизу), загруженных Ca-чувствительным флуоресцентным красителем Fura2-AM. Слева – протопласты в проходящем свете, справа – флуоресценция (возбуждение при 436 нм, эмиссия – при 510-550 нм). Масштабная линейка – 20 мкм (Yemelyanov et al., 2011).

Основные темы исследований, предлагаемые студентам и аспирантам для работы в группе «Физиология стресса и адаптации растений»:

- Окислительные процессы в растениях в условиях аноксии и последующего окислительного стресса.

- Молекулярные механизмы антиоксидантной защиты растений в условиях недостатка кислорода и постаноксии.

- Трансдукция аноксического сигнала в растительных клетках.

- Вторичный обмен растений в условиях аноксии и последующего окислительного стресса.

- Метаболизм гормонов в растениях пшеницы и риса в условиях дефицита кислорода и последующего окислительного стресса (АБК, ИУК, полиамины).

- Исследование транскриптома растений в условиях аноксии и последующего окислительного стресса.

- Исследование протеома растений в условиях аноксии и последующего окислительного стресса.

- Метаболомное профилирование растений в условиях дефицита кислорода и последующего окислительного стресса.

- Метаболомное профилирование растений-гидрофитов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Метаболомное профилирование высших растений приливно-отливной зоны (литорали) Белого моря.

- Метаболомное профилирование многоклеточных водорослей Белого моря.

- Скрининг устойчивых к недостатку кислорода форм. сельскохозяйственных растений.

Сотрудничество с другими научными организациями:

Группа проводит комплексные научные исследования в сотрудничестве как с другими подразделениями СПбГУ, так и с научными учреждениями Санкт-Петербурга (Ботанический институт РАН), России (Казанский институт биохимии и биофизики РАН, Институт биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН) и зарубежных стран (кафедра физиологии растений университета Хельсинки, кафедра ботаники Стокгольмского университета и кафедра физиологии растений технического университета Ахена).

С университетом Хельсинки (Helsinki University, Department of Biosiences, Division of Plant physiology – Ass. Prof. Fagerstedt K.V., Dr. Blokhina O.B.) в течение ряда лет проводятся совместные исследования по проблеме анаэробиоза в рамках международного договора между университетами Санкт-Петербурга и Хельсинки. В университете Хельсинки проводили экспериментальные работы аспиранты кафедры Блохина О.Б. и Куличихин К.Ю., на основании которых были защищены кандидатские диссертации.

Совместная работа со Шведским сельскохозяйственным университетом в Упсале (Swedish Agricultural University, Department of Plant Biology and Forest Genetics (Uppsala), Prof. Lindberg S.), а затем со Стокгольмским университетом (University of Stockholm,

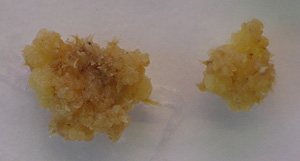

Рис.4. Фотографии каллусов, полученных из проросших зерновок риса.

Department of Botany, Prof. Lindberg S.), проводилась доцентом Емельяновым В.В. по теме «Трансдукция аноксического сигнала растительными клетками». Проект финансировался Шведским институтом и Министерством образования и науки РФ. На протопластах клеток пшеницы и риса показано участие ионов кальция и калия в трансдукции анаэробного сигнала. Совместную работу с Университетом Западной Австралии (School of Biomedical, Biomolecular and Chemical Sciences, Faculty of Life and Physical Science, The University of Western Australia) проводил аспирант Куличихин К.Ю. Экспериментальные данные оформлены в виде статьи, опубликованной в J. of Exp. Botany, 2009.

В 2010 г. доцентом Емельяновым В.В. проведена совместная работа с кафедрой физиологии растений Технического университета г. Ахена, Германия (Rheinisch-Westfalische technische Hochschule Aachen, Institut fur Biologie III, Pflanzenphysiologie). В результате ее изучен эндогенный уровень салициловой кислоты в растениях пшеницы и риса в условиях аэрации, аноксии и последующей реаэрации. Работа финансировалась DAAD и Министерством образования и науки РФ. На основании полученных результатов готовится к публикации статья.

Научная работа группы «Физиология стресса и адаптации растений» неоднократно поддерживалась грантами различных отечественных и международных организаций. Научные сотрудники, аспиранты и студенты регулярно получают гранты для молодых учёных правительства Санкт-Петербурга. Участие сотрудников группы в международных симпозиумах также неоднократно поддерживалось отечественными и зарубежными фондами. В настоящее время работа финансируется грантом Министерства образования и науки в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК 2010-1.3.2-203-002-008). Члены группы «Физиология адаптации растений» состоят в Санкт-Петербургском обществе естествоиспытателей природы, Скандинавском и Всероссийском Обществах физиологов растений, Федерации Европейских обществ биологов растений и Международном обществе по анаэробиозу растений.

Чиркова Т.В. Роль клеточных мембран в устойчивости растений к недостатку кислорода // Успехи соврем. биол. 1983. Т. 95. №1. С. 44-56.

Чиркова Т.В. Пути адаптации растений к гипоксии и аноксии. Л., Изд-во Ленингр. ун-та. 1988. 244 с.

Чиркова Т.В. О путях приспособления растений к гипоксии и аноксии. // Физиология растений. 1988. Т. 35. №2. С. 393-411.

Чиркова Т.В., Жукова Т.М. Способ оценки устойчивости растений к недостатку кислорода. Авт. Свид-во на изобретение, № 1565403. Бюлл.№19.1990.

Чиркова Т.В. Клеточные мембраны и устойчивость растений к стрессовым воздействиям. // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. №9. С. 12-17.

Чиркова Т.В., Иванова Т.И., Маслов Ю.И., Магомедов И.М. и др. Практикум по фотосинтезу и дыханию растений. Учеб. пособие / Под ред. В.В.Полевого и Т.В.Чирковой. СПб., Изд-во С-Петербург. ун-та. 1997. 162 с.

Чиркова Т.В. Растение и анаэробиоз. // Вестник СП6ГУ.1998. Сер. З. Вып. 2 (№10). С. 41-52.

Чиркова Т.В., Новицкая Л.О., Блохина О.Б. Перекисное окисление липидов и активность антиоксидантных систем при аноксии у растений с разной устойчивостью к недостатку кислорода. //Физиология растений. 1998. Т. 45. №1. С. 65-73.

Чиркова Т.В., Войцековская С.А. Синтез белка в растениях в условиях гипо- и аноксии. // Успехи современной биологии. 1999. Т. 119. №2. С. 178-189.

Полевой В.В., Чиркова Т.В., Лутова Л.А. и др. Практикум по росту и устойчивости растений. Учеб. пособие / Под ред. В.В.Полевого и Т.В.Чирковой. СПб., Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2001. 212 с.

Семихатова О.А., Чиркова Т.В. Физиология дыхания растений. Учеб. пособие. СПб. Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2001. 224 с.

Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. Учеб. пособие. СПб. Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2002. 244 с.

Емельянов В.В., Кирчихина Н.А., Ласточкин В.В., Чиркова Т.В. Гормональный баланс проростков пшеницы и риса в условиях аноксии. // Физиология растений. 2003. Т. 50. С. 922-929. [Emel’yanov V.V., Kirchikhina N.A., Lastochkin V.V., Chirkova T.V. Hormonal status in wheat and rice seedlings under anoxia // Russian Journal of Plant Physiology. 2003. Vol. 50, No. 6. P. 827-834. https://doi.org/10.1023/B:RUPP.0000003282.26789.6b]

Куличихин К.Ю., Чиркова Т.В., Фагерстедт К.В. Активность ферментов биохимического рН-стата в кончиках корней злаков в условиях кислородной недостаточности. // Физиология растений. 2009. Т. 56. №3. С. 418-430. [Kulichikhin K.Y., Chirkova T.V., Fagerstedt K.V. Activity of biochemical pH-stat enzymes in cereal root tips under oxygen deficiency // Russian Journal of Plant Physiology. 2009. Vol. 56, No. 3. P. 377-388. https://doi.org/10.1134/S102144370903011X].

Lindberg S., Kader A., Yemelyanov V. Calcium signaling in plant cells under environmental stress // Plant adaptations and stress tolerance of plants in the era of climate change / eds.: P. Ahmad, M.N.V. Prasad. Springer. 2012. P. 325-360. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0815-4_15.

Yemelyanov V.V., Shishova M.F. The role of phytohormones in the control of plant adaptation to oxygen depletion // Phytohormones and abiotic stress tolerance in plants / eds.: N.A. Khan, R. Nazar, A. Iqbal, N.A. Anjum. Springer. 2012. P. 229-248. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25829-9_10.

Chirkova T., Yemelyanov V. The study of plant adaptation to oxygen deficiency in Saint Petersburg University // Biological Communications. 2018. Vol. 63, No. 1. P. 17-31. https://doi.org/10.21638/spbu03.2018.104

Состав группы «Физиология стресса и адаптации растений» в 2007 г.

Слева направо: студ. Арешева О.М., проф. Чиркова Т.В., студ. Шикова К.К., студ. Жминько О.С., доц. Емельянов В.В.

Состав группы в 2011 г.

Слева направо, верхний ряд: студ. Ма Г., доц. Емельянов В.В., н.с. Ласточкин В.В., нижний ряд: асп. Злотина М.М., проф. Чиркова Т.В.

Источник