Оценка результатов нагрузочного тестирования: корректные ответы на основные вопросы

Аксельрод А.С., заведующая отделением функциональной диагностики

Клиники кардиологии ММА им. И.М. Сеченова

После завершения нагрузочного этапа и восстановительного периода врач переходит к анализу всей полученной информации для ответа на 4 основных вопроса:

1. толерантность к нагрузке (высокая, средняя, низкая);

2. наличие проявлений ишемии миокарда (проба положительная, отрицательная, сомнительная, не информативная);

3. тип реакции АД на нагрузку (нормотонический, гипертонический, гипотонический, симпатикоастенический);

4. индукция нарушений ритма и проводимости (индуцированы или не индуцированы).

Оценка толерантности к физической нагрузке

Толерантность к физической нагрузке отражает степень физической тренированности пациента и его способность переносить навязанную нагрузку. Толерантность оценивается в ваттах (Вт) при велоэргометрии или в метаболических эквивалентах (единицах, МЕ или Mets) при тредмил-тесте.

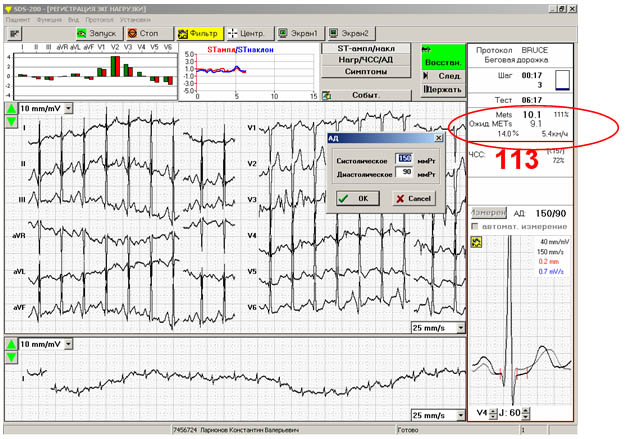

Метаболический эквивалент (МЕ, МЕТs) — это показатель, косвенно отражающий активность метаболических процессов в организме путем расчета уровня метаболизма (потребления О2) при заданной нагрузке, при этом за исходную величину (1 ME) принят уровень метаболизма в покое. При наращивании нагрузки метаболизм возрастает, следовательно, количество Mets также возрастает. С учетом веса пациента все современные системы производят автоматический расчет выполненной работы по формуле 1 МЕ = 3.5 мл O2/мин/кг веса тела. Во время теста в рабочем окне программы можно видеть текущую толерантность к нагрузке (рисунок 1А), а конечный результат (Макс. Mets) выводится в окончательной таблице рабочего окна в соответствующей графе итоговой таблицы (рисунок 1Б).

Рис.1. Рабочее окно программы: А – текущие абсолютные (реальная и ожидаемая) и относительное (%) значения; Б — максимальная выполненная работа, Макс. Mets (помечено стрелкой).

Для оценки степени толерантности используются пороговые значения, представленные в таблице 1.

Табл. 1. Пороговые значения толерантности к физической нагрузке.

Следует помнить, что представленные в таблице пороговые значения толерантности являются ориентировочными. Каждый врач, ежедневно проводящий нагрузочные тесты, неоднократно сталкивается с ситуацией, когда эти формальные критерии не согласуются с общим впечатлением, которое произвел пациент во время теста. Нередко при достижении пациентом значения 4.0-4.2 Mets врач определяет толерантность как низкую, поскольку эти значения были достигнуты с большими усилиями и сопровождались жалобами на выраженную усталость, одышку, слабость, головокружение и т.п. Не меньшее количество вопросов вызывает значение 7.0 Mets, поскольку оно может квалифицироваться и как средняя, и как высокая толерантность. На наш взгляд, в подобных случаях определяющим является время достижения этого значения: чем дольше длился нагрузочный этап теста, тем выше толерантность.

ЭКГ критерии положительного нагрузочного теста

В соответствии с рекомендациями АСС/AHA Practice Guidelines Update for Exercise Testing, проба считается положительной при наличии диагностически значимой динамики ST-Т в нескольких отведениях. Наиболее специфичной является следующая динамика сегмента ST и зубца Т:

- горизонтальная депрессия сегмента ST не менее 1 мм;

- косонисходящая депрессия сегмента ST в сочетании с отрицательным или двухфазным зубцом Т;

- медленная косовосходящая депрессия сегмента ST не менее 2 мм;

- элевация сегмента ST.

Наиболее специфичной для ИБС является нарастающая горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST более 1 мм в сочетании с ангинозным приступом, который сохраняется в течение как минимум 1-2 минут восстановительного периода. Неустойчивая депрессия сегмента ST, зарегистрированная во время нагрузочного или восстановительного периода, также является основанием для трактовки результата теста как положительного, однако врач имеет право квалифицировать такой тест как сомнительный.

Современные программы для проведения нагрузочного тестирования предоставляют различные графические варианты динамики показателей как во время теста (on line), так и после его окончания (ретроспективный анализ). Возможности программы on line важны, прежде всего, для проведения безопасного теста. Широкий диапазон ретроспективного анализа приводит к максимально достоверной оценке динамики сегмента ST. Сопоставляя одни и те же сомнительные фрагменты в разных окнах программы, врач приходит к определенному заключению. Именно этот этап работы является самым важным, поскольку обеспечивает наибольшую чувствительность и специфичность теста, т.е. способствует уменьшению количества ложноотрицательных и ложноположительных результатов.

Как известно, современное оборудование позволяет представить визуальную оценку динамики сегмента ST в двух вариантах: усредненные циклы и полная регистрация.

Усредненный цикл (комплекс) – результат анализа совокупности всех морфологий ЭКГ комплексов данного отведения, зарегистрированных в течение заданного промежутка времени (как правило, в течение 1 минуты). В результате автоматического анализа возле каждого усредненного комплекса имеется абсолютное значение амплитуды и наклона сегмента ST. Усредненные циклы очень привлекают предполагаемой легкостью интерпретации: имеется форма и абсолютное значение, которые значимо или незначимо меняются на фоне нарастания нагрузки. Тем не менее, именно эти циклы могут снижать специфичность теста, увеличивая количество ложноположительных результатов. Прежде всего, форма усредненного комплекса во время нагрузочной ступени практически всегда отличается от исходной (до начала нагрузки). Помимо самой динамики ST-T, на форму влияют дрейф изолинии (за счет дыхательной экскурсии грудной клетки или особенностей походки пациента) и артефициальный шум ЭКГ (мышечный тремор).

И дрейф изолинии, и артефициальный шум могут быть настолько сильными, а походка больного настолько нестандартной, что некоторых пациентов (как женщин, так и мужчин) приходится обучать движению во время теста «на ходу», советуя перераспределить нагрузку на ноги. Обычно пациента просят стараться зафиксировать корпус, не напрягать руки и не совершать колебательные движения при ходьбе. Тем не менее, именно особенности походки нередко создают значимые помехи, в результате чего возникает необходимость дифференцировать истинную динамику сегмента ST от артефициальной динамики: иллюзия положительного теста может быть очень сильной (рис.1).

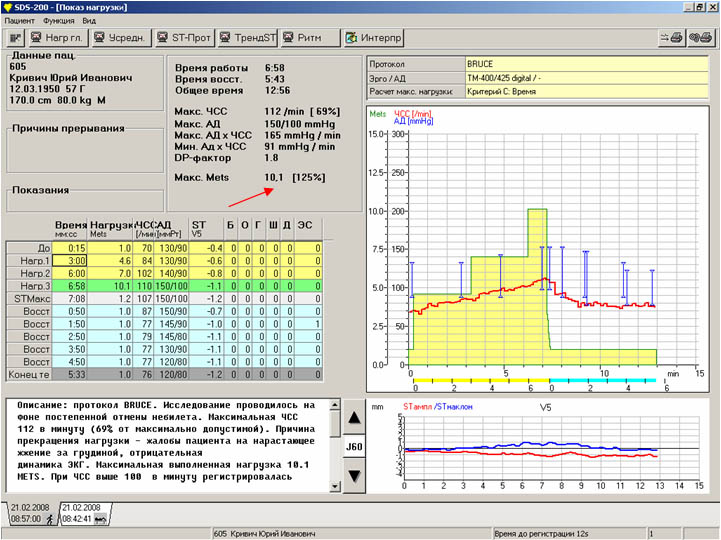

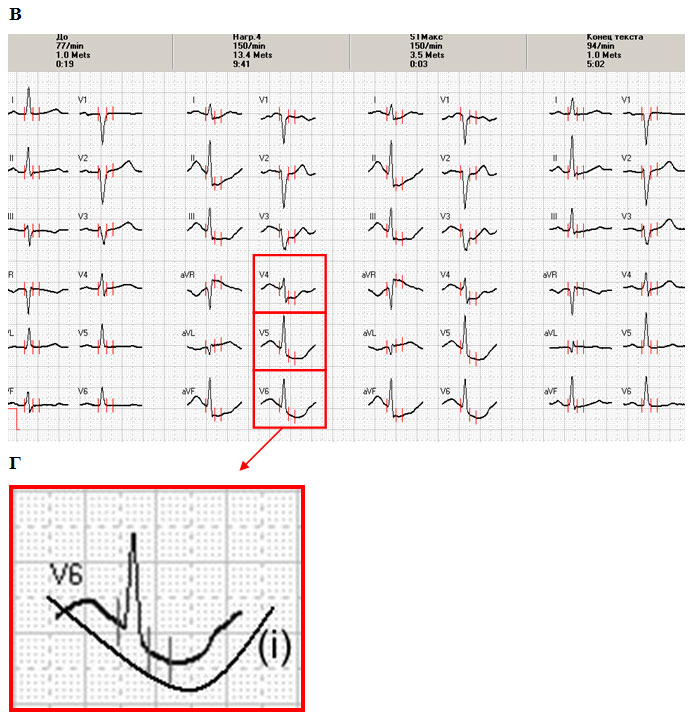

Рис. 2. Пациент Р., 53 лет: А – ЭКГ покоя перед нагрузочным тестом; Б – ЭКГ со значительными артефактами во время нагрузочного периода с ЧСС 123 в минуту; В – усредненные циклы (комплексы); Г – типичный дрейф изолинии при артефициальной динамике сегмента ST.

Как видно из представленных усредненных комплексов, в некоторых отведениях иллюзия положительного теста очень велика. Поэтому, несмотря на явный артефициальный характер депрессии по стандартной ЭКГ в 12 отведениях, а также типичный дрейф изолинии, визуализирующийся в левых грудных отведениях (дуга i, обозначенная на рис. 2Г), этому пациенту было проведено дообследование (перфузионная сцинтиграфия миокарда с нагрузкой, мультиспиральная компьютерная томография, стресс-эхокардиография). Диагноз ИБС был отвергнут.

Безусловно, именно динамика стандартной ЭКГ должна быть проанализирована в первую очередь. К сожалению, нередко пациенты предъявляют усредненные циклы без сопутствующей полной регистрации. Гораздо реже встречается обратная ситуация: у больного на руках имеется только динамика стандартной ЭКГ без усредненных циклов. В этом случае ишемический характер депрессии, конечно, гораздо более вероятен. Тем не менее, именно сочетание фрагментов стандартной ЭКГ и усредненных комплексов – обязательное условие репрезентативности теста.

В большинстве представленных программ имеются другие варианты ретроспективной оценки сегмента ST, помимо стандартной ЭКГ и усредненных циклов, — например, таблица динамики амплитуды и наклона сегмента ST. Использование всех возможностей программного обеспечения позволяет воспроизвести полную и последовательную картину ишемической динамики ЭКГ во время нагрузочного теста.

Рис. 3. Пациент М., 46 лет: А – ЭКГ на 1-й ступени теста (синусовый ритм с ЧСС 66 в минуту); Б – на 5-й минуте восстановительного периода (синусовая тахикардия с горизонтальной депрессией сегмента ST в отведениях II, III, aVF, V5-6 до 2 мм); В – сохраняющиеся изменения ЭКГ на 8-й минуте восстановительного периода до использования спрея изокета; Г – положительная динамика ЭКГ после использования спрея изокета; Д – усредненные циклы; Е – таблица динамики амплитуды сегмента ST; Ж — тенды ST (амплитуда и наклон).

Источник

Очевидным критерием положительной стресс эхокг является

В норме при нагрузке после введения добутамина или при стимуляции стенка ЛЖ становится гиперкинетичной. Появление или ухудшение нарушений локальной сократимости является критерием ишемии, индуцированной стрессом. Недостаточная подвижность стенок может свидетельствовать об ишемии, но этот признак менее специфичен. При неадекватном уровне физической нагрузки или на фоне лечения b-АБ все сегменты сокращаются без гиперкинезии. Нередко акинезия сегментов миокарда становится дискинезией при стресс-ЭхоКГ. Однако диагностического и прогностического значения это не имеет.

Другие дополнительные диагностические критерии положительного теста при стресс-ЭхоКГ включают ди-латацию полости ЛЖ и снижение глобальной систолической функции. Эти дополнительные критерии более специфичны для диагностики тяжелой ИБС. Следует подчеркнуть, что ответ на добутамин отличается от реакции на физическую нагрузку. Даже у пациентов с тяжелой ИБС, включая патологию основного ствола левой КА, полость ЛЖ может не расширяться, а глобальная систолическая функция ЛЖ может улучшиться под действием добутамина, несмотря на нарушения локальной сократимости, связанные с ИБС.

ТД или визуализация деформации могут быть более чувствительными методами для определения ишемизированных сегментов. Как было показано, время от начала комплекса QRS до начала регионарного расслабления является хорошим индикатором ишемии. Ишемия миокарда задерживает начало и скорость регионарного расслабления миокарда, а задержку расслабления можно количественно определить с помощью ТД или регистрации деформации. В норме от комплекса QRS до начала расслабления проходит 350-400 мсек, после введения больших доз добутамина этот интервал снижается в среднем на 34 ± 10%, однако в ишемизированных сегментах миокарда его снижение меньше (в среднем 12 +/- 18%).

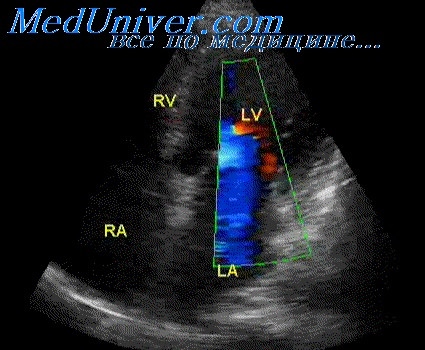

В идеале при стресс-ЭхоКГ доступны показатели сократимости и кровоснабжения миокарда в режиме реального времени. Дефекты перфузии обычно выглядят как темная область, лишенная субэндокардиальной составляющей. Анализ движения стенок совершенствуется при контрастировании ЛЖ специальными микропузырьками. В настоящее время в нашей лаборатории контрастирование используют у 25% пациентов при ЭхоКГ с физической нагрузкой и у 50% при ЭхоКГ с добутамином. Применение двухмерного и трехмерного режимов сокращает время получения изображений на высоте нагрузки и после нее.

Это увеличивает чувствительность стресс-ЭхоКГ, а также снижает до минимума технические деформации, возникающие иногда при проблемной визуализации.

Диагностическая ценность стресс-ЭхоКГ

Чувствительность и специфичность стресс-ЭхоКГ с использованием в качестве критерия подвижности стенок сердца сравнимы С сциптиграфией с таллием при нагрузке или сестамибом при ОФЭКТ (однофотонной эмиссионной компьютерной томографии). В большом сравнительном исследовании (n = 112) чувствительность и специфичность ЭхоКГ с нагрузкой составили 85 и 88% соответственно, по сравнению с 83 и 81% для сцинтиграфии с таллием при нагрузке.

Чувствительность ЭхоКГ при физической нагрузке, сцинтиграфии с таллием при нагрузке у больных ИБС с одно-, двух- и трехсосудистым поражением сходная (58, 86, 94% по сравнению с 61, 86, 94% соответственно). Однако, согласно нашему опыту, чувствительность ЭхоКГ при нагрузке для диагностики многососудистого поражения составляег 70%. При рутинном использовании диагностических тестов их точность зависит от популяции больных, опыта специалистов и качества визуализации. Пациентов с внешне нормальной подвижностью стенок, но аномальным кровоснабжением миокарда необходимо наблюдать. Некоторые стресс-индуцированные нарушения ЛС быстро исчезают до их регистрации по окончании нагрузки. Вероятно, что визуальная оценка нарушений ЛС не всегда точна.

Главная цель стресс-ЭхоКГ при диагностике ишемии миокарда — одновременная оценка ЛС и кровоснабжения. В дальнейшем повысить точность диагностики стресс-ЭхоКГ смогут ТД, регистрация скорости деформации или визуализация подвижности в цвете.

Источник

Очевидным критерием положительной стресс эхокг является

а) Показания и преимущества. Во многих случаях по причине ортопедического, сосудистого, неврологического или респираторного заболевания пациент не в состоянии выполнить пробу с физической нагрузкой в необходимом для кардиологического обследования объеме. Альтернативные варианты физической нагрузки (например, варианты ручной эргометрии) не получили распространения из-за низкой чувствительности в диагностике ишемической болезни сердца.

В качестве подходящей альтернативы для пациентов с физическими ограничениями зарекомендовали себя фармакологические нагрузочные тесты; кроме того, они не зависят от мотивации пациента. Высокая практичность современных фармакологических проб привела к тому, что все больший успех получает их применение и у пациентов, которых можно подвергнуть физической нагрузке.

При этом было выявлено то преимущество этого подхода, что удается избежать развивающейся при физической нагрузке гипервентиляции легких, затрудняющей высококачественную регистрацию эхокардиограмм на пике нагрузки. Кроме того, регистрация эхопоследовательностей во время фармакологической пробы происходит в условиях большего временного окна, чем это необходимо сделать в рамках эргометрии. Это облегчает, особенно для малоопытного исследователя, регистрацию высококачественных эхокардиограмм.

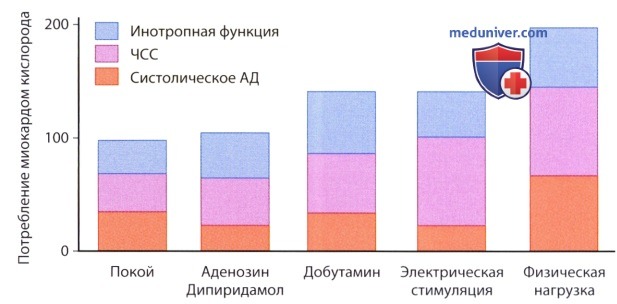

б) Стресс-эхокардиография с добутамином. Среди фармакологических нагрузочных проб инфузия возрастающих доз добутамина является, конечно, самой распространенной. Добутамин — это катехоламин, обладающим первичным β1-миметическим действием и увеличивающий потребность миокарда в кислороде в результате повышения частоты и силы сердечных сокращений, в меньшей степени — в результате повышения артериального давления. Поэтому гемодинамические эффекты добутамина отличаются от таковых, возникающих при пробе с физической нагрузкой.

Как правило, удается достигнуть уровня ЧСС 120-150/мин. Однако реакция пациентов на добутаминовую пробу заметно варьирует. Федеральным агентством по лекарственным препаратам и медицинским продуктам (Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM) добутамин разрешен к применению для стресс-ЭхоКГ, если для пациента невозможно выполнение физической нагрузки в достаточном для диагностических целей объеме.

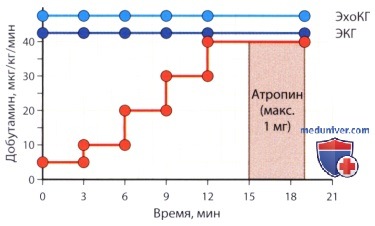

1. Протокол нагрузки. В большинстве протоколов каждая ступень нагрузки длится 3 мин, сама же нагрузка определяется как скорость инфузии: 10, 20, 30 и 40 мкг/кг/мин. Если же при помощи введения одного добутамина не удалось увеличить ЧСС в достаточной степени, можно дополнительно вводить атропин болюсными дозами по 0,25 мг каждую минуту до максимальной суммарной дозы в 1 мг. По-видимому, это увеличивает чувствительность добутаминовой стресс-ЭхоКГ, не снижая ее специфичности. Дополнительное введение атропина особенно успешно у пациентов, постоянно получающих бета-адреноблокаторы, поскольку удается достичь необходимой нагрузки на сердце и повысить чувствительность теста в диагностике коронарной болезни сердца.

Во время пробы с добутамином проводится либо непрерывная, либо очень частая регистрация эхокардиограммы, чтобы своевременно выявить развивающиеся нарушения локальной сократимости.

Фармакологическая нагрузка начинается с уровня 5 мкг/кг массы тела в минуту и каждые 3 минуты повышается. Если введение одного добутамина не приводит к необходимой нагрузке, дополнительно болюсно вводится атропин.

Происходит непрерывная регистрация эхокардиограммы, а также измерение АД каждые 2 минуты.

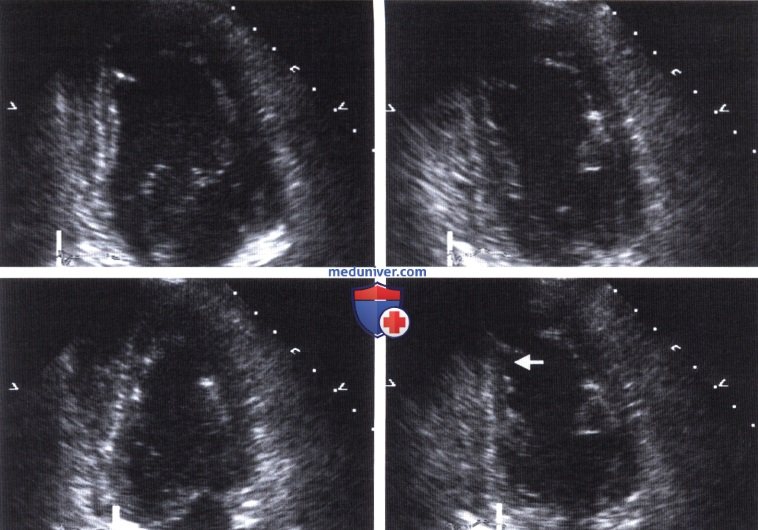

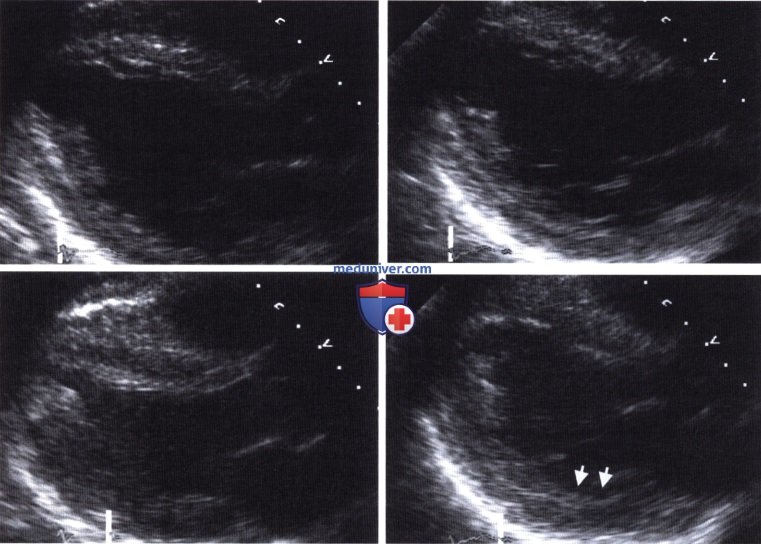

Слева представлены сечения левого желудочка в систолу и в диастолу у пациента, находящегося в покое; отмечаются отчетливые, направленные внутрь движения всех сегментов.

Справа: при нагрузке 40 мкг/кг массы тела в минуту выявляется нарушение локальной сократимости в области задней стенки.

2. Побочные действия. В ходе добутаминового теста могут возникать самые разные побочные эффекты. Большинство из них относятся к слабым и самостоятельно купирующимся. Сюда относят: беспокойство пациента, страх, ощущения сердцебиений и жара; в некоторых случаях у больного появляются тахипноэ или неспецифические торакальные жалобы, не соответствующие ангинозным болям. Часто отмечаются одиночные желудочковые экстрасистолы, что не является указанием на наличие ИБС. К более редким осложнениям относятся желудочковые тахикардии, фибрилляция желудочков и инфаркт миокарда.

Следствием введения добутамина может быть развитие фибрилляции предсердий, которую при ее дальнейшем персистировании следует купировать обычным образом. Особенным для добутаминовой пробы осложнением является развитие парадоксальной гипотензии. Это побочное действие описано с частотой до 20% всех исследуемых. В качестве причины предполагаются вазодилатация, ваговазальные реакции, динамическая обструкция выносящего тракта или прогрессирующая левожелудочковая недостаточность в условиях ишемии.

В качестве дополнительного критерия прекращения пробы, кроме уже названных выше для пробы с физической нагрузкой, следует упомянуть снижение систолического давления более чем на 20 мм рт.ст. Противопоказаниями для введения атропина являются закрытоугольная глаукома, миастения и обструкция мочевыводящих путей. Тяжелые осложнения, особенно нарушения ритма высоких градаций, отмечаются чаще, чем при физической нагрузке. Однако тяжелые осложнения в совокупности все равно остаются редкими.

В больших статистических обзорах описывается уровень около 0,3% тяжелых осложнений (желудочковые тахикардии, фибрилляция желудочков, выраженная гипотензия, инфаркт миокарда) (50, 68); фибрилляция предсердий — как правило, спонтанно купирующаяся — развивается примерно в 1% случаев. Из-за более высокого риска осложнений при выполнении добутаминового теста по сравнению с физической нагрузкой следует уделить особое внимание безопасности пациента. Реанимационная техника должна находиться в непосредственной доступности. Также в наличии должен быть препарат бета-адреноблокатора для внутривенного введения, чтобы купировать тяжелые желудочковые нарушения ритма и развитие персистирующих ишемических реакций.

3. Недостатки. Недостатком добутаминовой пробы по сравнению с физической нагрузкой является ее продолжительность, состоящая из 15-20-минутного собственно нагрузочного теста, а также периодов подготовки пациента и последующего наблюдения за ним. Интерпретация результатов добутаминовой стресс-ЭхоКГ может быть осложнена тем, что в реакции пациента на добутамин существуют как выраженные межиндивидуальные различия, так и внутрииндивидуальные, т.е. различия в реакции на добутаминовую нагрузку отдельных сегментов левого желудочка. Особенно часто отмечается, что в базальных задних и перегородочных сегментах происходит значительно меньший прирост сократимости при введении добутамина, чем в остальных отделах.

В результате в отдельных случаях может быть довольно сложно отличить нормальный результат стресс-эхокардиографического исследования от патологического.

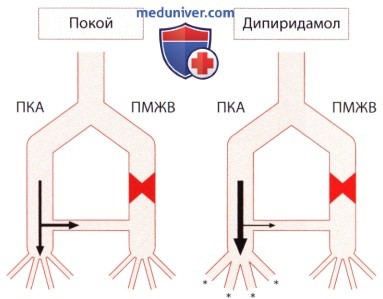

в) Стресс-эхокардиография с аденозином. Инфузии аденозина также используются в рамках исследований с нагрузочным тестом. Введение аденозина может индуцировать у пациентов с КБС развитие нарушений локальной сократимости миокарда. Аденозин вызывает вазодилатацию. Механизм индукции аденозином ишемии основан на провоцировании феномена межкоронарного обкрадывания.

Следствием введения аденозина является расширение здоровых сегментов коронарных сосудов, тогда как у стенозированных сегментов способность к дилатации в значительной мере утеряна. В результате снижается проксимальное пер-фузионное давление и кровоток перераспределяется в ущерб стенозированным сегментам. Из-за ишемии развивается нарушение локальной сократимости, служащее маркером коронарной болезни сердца.

1. Протокол нагрузки. Действие аденозина длится лишь несколько секунд. Поэтому применение антагониста не требуется. Типичный протокол аденозинового теста предполагает инфузию дозы в 140 мкг/кг массы тела в течение 4 мин.

2. Побочные действия и противопоказания. Легкие побочные эффекты от введения аденозина заключаются в развитии небольшой одышки, ощущении жара, тошноты или тяжести в желудке. Они относительно часто встречаются, однако купируются самостоятельно. Аденозин может провоцировать нарушения проводимости. Выраженные осложнения, такие как тяжелая гипотензия или другие, крайне редки.

Поэтому нагрузка аденозином является очень безопасной методикой с более низким риском тяжелых осложнений, чем добутаминовая проба. Однако аденозин не следует применять у пациентов с манифестирующим цереброваскулярным заболеванием или бронхоспазмом. Кроме того, для нагрузки аденозином или дипиридамолом не подходят пациенты, получающие препараты теофиллина, поскольку последний ингибирует их действие.

г) Стресс-эхокардиография с дипиридамолом. Хотя дипиридамол является веществом, успешно апробированным в стресс-ЭхоКГ, в Германии он сегодня не поступает в продажу и при необходимости его назначения следует обращаться в зарубежную аптеку. В России дипиридамол используется, в частности, для проведения нагрузочных тестов. Механизм действия соответствует таковому для аденозина, причем дипиридамол вызывает повышение уровня эндогенного аденозина.

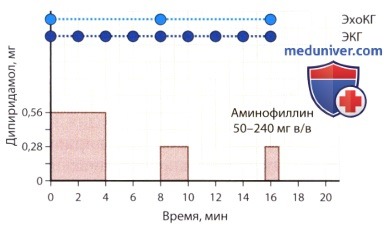

1. Протокол нагрузки. Наиболее распространенный протокол нагрузки предусматривает болюсное введение дипиридамола в дозе 0,56 мг/кг массы тела в течение 4 мин, после чего следует 4-минутный период наблюдения. При отсутствии изменений вводится еще один болюс (0,28 мг/кг за 2 мин). Таким образом, суммарная максимальная доза составит 0,84 мг/кг массы тела пациента.

Этот принятый сегодня протокол с более высокой дозой дипиридамола повышает чувствительность в диагностике КБС по сравнению с использовавшимся ранее протоколом с дозой не более 0,56 мг/кг. Но даже при использовании новой схемы с повышенной дозой достигаемая диагностическая чувствительность в некоторых работах была определена на разочаровывающе низком уровне. Поэтому для повышения диагностической точности методики были предложены дополнительное введение атропина, добутамина или сочетание с физической нагрузкой.

2. Побочные действия и противопоказания. По существу побочные эффекты дипиридамола и его противопоказания соответствуют таковым у аденозина. Однако следует учитывать более длительный период полувыведения дипиридамола. Поэтому при его применении следует иметь под рукой препарат теофиллина в качестве антагониста. Нельзя забывать, что теофиллин имеет существенно меньший период полувыведения и поэтому эффект дипиридамола может восстанавливаться.

д) Выбор оптимального варианта нагрузки:

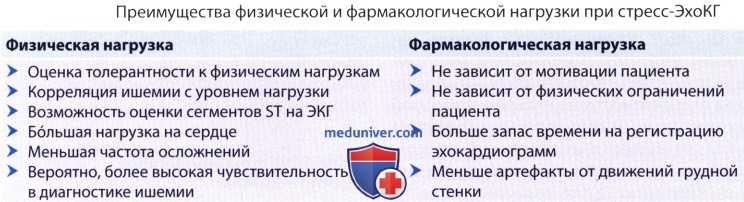

1. Фармакологическая или физическая нагрузка? Фармакологическая нагрузка, как правило, позволяет регистрировать эхокар-диограмму в более спокойных условиях, чем физическая эргометрия, поскольку пациенты не двигаются и не подвержены гипервентиляции. Кроме того, исследователь имеет больше времени для записи изображений на пике нагрузки, чем при эргометрии. Поэтому начинающим исследователям проще проводить стресс-ЭхоКГ в сочетании с фармакологическим тестом. Но фармакологическая нагрузка имеет и ряд существенных недостатков, таких как более высокий риск осложнений, особенно при использовании добутамина, и невозможность определения уровня нагрузки, при котором возникает ишемия. Соответственно, есть основания предпочесть для использования в рутинной практике пробу с физической нагрузкой.

2. Добутамин или аденозин/дипиридамол? Для пациентов, которые не в состоянии выполнить достаточную для диагностики физическую нагрузку, встает вопрос о выборе оптимального препарата. У пациентов с тяжелыми желудочковыми аритмиями и склонностью к существенному повышению АД следует предпочесть аденозин. Наоборот, у пациентов с бронхиальной астмой или нарушениями проводимости предпочтение отдается добутамину. Если ни одного из упомянутых ограничений нет, то в пользу добутаминовой пробы говорит ее более высокая диагностическая точность, особенно у пациентов с однососудистым поражением.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 27.12.2019

Источник