Общая характеристика органов чувств животных

В центральную нервную систему непрерывным потоком устремляются бесчисленные нервные импульсы, обусловленные разнообразными воздействиями на организм внешней среды и постоянными изменениями, происходящими во всех его органах и тканях. Эти импульсы зарождаются в специальных приборах, называемых органами чувств, или рецепторами, служащими, по И. П. Павлову, анализаторами как внешней, так и внутренней среды организма, поэтому их и разделяют на две основные группы: экстерорецепторы и интерорецепторы.

Экстерорецепторы получают раздражения из внешней среды—химические (через органы вкуса и обоняния) и физические (через органы зрения, слуха, равновесия, осязания, терморецепторы и т. п.). Отличительная черта экстерорецепторов заключается в том, что все вызываемые ими ощущения осознаются (у человека).

Интерорецепторы воспринимают раздражения с внутренних органов, сосудов, тканей. Через их посредство осуществляются: местная регуляция кровоснабжения тканей и обмена веществ; координация функций отдельных частей какой-либо системы органов; согласование деятельности различных систем организма; сигнализация в центральную нервную систему о состоянии и деятельности тех органов, в которых они расположены, и обо всех происходящих в них изменениях, как присущих норме, так и патологических. Хотя все эти импульсы в норме не доходят до сознания, тем не менее они создают общий фон для нервной деятельности в целом, как это впервые в 1886 г. подметил И М. Сеченов и назвал этот фон валовым чувством, вызывающим у человека или чувство общего благосостояния, или, напротив, чувство общего недомогания, наряду с такими общими чувствами, как голод, жажда, половое чувство, усталость или, напротив, позыв к деятельности.

Особую категорию интерорецепторов составляют проприорецепторы, передающие импульсы с мускулов, сухожилий, фасций, суставов и связок и обусловливающие своеобразное суставно-мышечное чувство. При участии проприорецепторов осуществляется согласованная работа мускулов.

Все указанные импульсы возникают или в свободных, или в несвободных чувствительных нервных окончаниях. Свободные нервные окончания—это аппараты, в которых осевые цилиндры и их ветвления лежат свободно или среди клеток эпителия, не входя с ними в контакт, или в промежуточном веществе соединительной ткани (рис. 228—2,9). Они встречаются в кожном покрове, серозных оболочках, половых органах и т. п. Несвободные нервные окончания представляют аппараты, в которых осевые цилиндры своими ветвлениями связаны со специальными чувствительными клетками, непосредственно воспринимающими те или иные раздражения (3) (Б. И. Лаврентьев). В результате каких-то ещё неизученных процессов, происходящих в этих клетках, и рождаются импульсы в нервных волокнах.

Источник

Общая характеристика органов чувств животных

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Орган зрения состоит из глазного яблока и защитных вспомогательных приспособлений его.

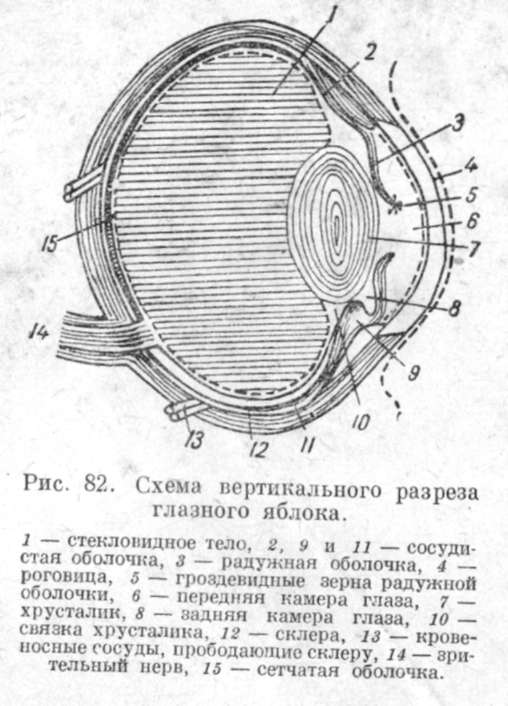

Глазное яблоко. Представляет собой шаровидный орган, расположенный в орбите. Внутри него находятся светопреломляющие среды — хрусталик и стекловидное тело (рис. 82).

Наружная оболочка. Эта оболочка построена из плотной соединительной ткани.

Задняя часть ее непрозрачная и называется склерой, а передняя часть прозрачная и называется роговицей. Роговица не содержит кровеносных сосудов, но очень богата чувствительными нервами.

Средняя (сосудистая) оболочка. Она делится на три части: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужную оболочку.

Собственно сосудистая оболочка имеет темно-бурый цвет и много кровеносных сосудов. Сзади она содержит участок с металлическим блеском — отражательную оболочку.

Ресничное тело состоит из гладкой мускулатуры, которая гребешками прикрепляется по экватору хрусталика. Своими сокращениями она делает хрусталик более плоским. Наоборот, при расслаблении этих мускулов хрусталик становится более выпуклым.

С внутренней поверхности ресничное тело покрыто черным пигментом.

Радужная оболочка расположена впереди хрусталика как занавеска. В середине ее находится отверстие, которое называется зрачком. Зрачок расширяется от действия радиальных мышц и суживается от действия круговых мышц радужной оболочки. Спереди радужная оболочка нокрыта пигментными клетками, от которых и зависит цвет глаз животных.

Между роговицей и радужной оболочкой находится передняя камера глаза, а между радужной оболочкой и хрусталиком — задняя камера глаза. В них содержится прозрачная жидкость — водянистая влага. Через зрачок эти камеры сообщаются друг с другом.

Внутренняя (сетчатая) оболочка. Сетчатая оболочка выстилает глазное яблоко с внутренней стороны. Она светло-серого цвета и состоит из палочковидных и колбочковидных чувствительных клеток, которые и воспринимают световые раздражения. Место, где проходит зрительный нерв, называется зрительным сосочком (здесь слепое пятно).

Светопреломляющие среды. К ним относятся стекловидное тело и хрусталик.

Стекловидное тело занимает всю центральную часть глазного яблока. Оно представляет собой прозрачную студенистую массу.

Хрусталик — это прозрачное плотное двояковыпуклое тело, которое состоит из сумки хрусталика и продольных пластин. От экватора хрусталика тянутся связки к ресничному телу. От изменения кривизны хрусталика зависит способность глаза хорошо видеть далекие и близкие предметы.

Защитные и вспомогательные приспособления глаза. К защитным и вспомогательным приспособлениям глаза относятся: орбита, глазной жир, мускулы глаза, веки, ресницы, конъюнктива, слезной аппарат. Орбита является костным остовом глаза и защищает глазное яблоко от механических воздействий. Возле орбиты находится слой глазного жира, представляющего собой защитное образование, предохраняющее от резких температурных колебаний.

Мускулы, веки, ресницы, конъюнктива, слезная железа и другие органы глазницы защищают глаз от внешних воздействий и способствуют его нормальной работе. Из конъюнктивального мешка слеза оттекает по носослезному каналу. Он начинается от слезного мешка во внутреннем углу глаза, а заканчивается отверстием на слизистой оболочке у входа в носовую полость.

ОРГАН СЛУХА

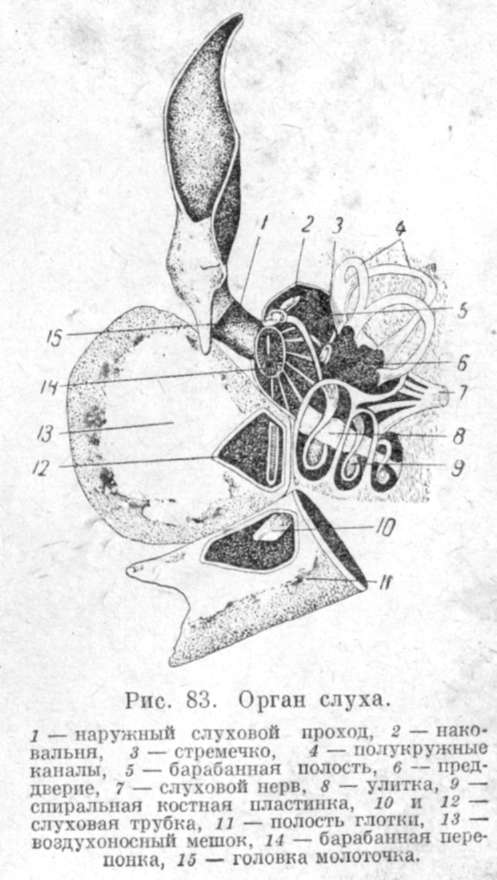

Наружное ухо. Служит для улавливания звуковой волны. Оно состоит из костного наружного слухового прохода и ушной раковины, остовом которой является эластичный хрящ.

Ушная раковина с внутренней и наружной сторон покрыта кожей. В глубине наружного слухового прохода расположена барабанная перепонка, которая отделяет наружное ухо от среднего.

Среднее ухо. Лежит в барабанной полости каменистой кости и через слуховую трубу сообщается с глоткой. В среднем ухе находятся слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко, соединенные между собой (рис. 83). Слуховые косточки передают звуковые колебания с барабанной перепонки преддверию внутреннего уха.

Внутреннее ухо. Образовано преддверием, улиткой и полукружными каналами. В улитке находятся чувствительные клетки кортпева органа, которые воспринимают звуковые колебания и передают раздражения в головной мозг. В полукружных каналах имеется эпителий, который является чувствительным центром, сигнализирующим о положении тела в пространстве; сигналы передаются по нервам в мозжечок, который координирует движения животных.

ОРГАН ВКУСА

Органом вкуса являются грибовидные, листовидные и валиковидные сосочки, расположенные на слизистой оболочке спинки языка. В этих сосочках есть вкусовые луковицы, которые состоят из чувствительных клеток. Раздражение чувствительных клеток пищей передается в мозг через языкоглоточный и язычный нервы.

ОРГАН ОБОНЯНИЯ

Орган обоняния заложен в слизистой оболочке заднего конца носовой полости и в лабиринте решетчатой кости. Он представлен чувствительными клетками, воспринимающими раздражение при соприкосновении с воздухом, в котором содержатся пахнущие вещества. Раздражение по нервам передается в обонятельные луковицы головного мозга.

ОРГАН ОСЯЗАНИЯ

Органы осязания расположены в разных участках кожи. Осязательными приспособлениями являются нервные окончания, которые находятся в эпителиальной части Кожи. Возбуждение концов нервных отростков, вызванное внешним раздражителем, по чувствительным волокнам передается в центральную нервную систему. Отсюда нервный импульс по двигательным волокнам направляется к мускулатуре, которая и осуществляет целесообразную ответную реакцию на раздражение.

Источник

Общая характеристика органов чувств

Органы чувств тесно связаны с нервной системой. При помощи органов чувств животное анализирует состояние различных факторов внешней среды. Органы чувств являются системой анализаторов, относящихся к группе экстерорецепторов. Экстерорецепторы воспринимают раздражения из внешней среды и по рефлекторным дугам передают их в головной мозг. У высших млекопитающих развиты пять органов чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Каждый из них воспринимает определенные раздражения. Представление об окружающей среде организм получает от комплексного действия всех пяти органов чувств.

Эмбриональное происхождение и развитие органов чувств различно. Органы зрения и обоняния закладываются из нервной пластинки. Их клетки разделились на первичночувствительные и вторичночувствительные. Первичночувствительные клетки формируют основу органов зрения и обоняния, относятся к специализированным нейронам. Вторичночувствительные клетки воспринимают раздражения в органах вкуса, слуха и равновесия при помощи ресничек. По происхождению являются видоизмененными эпителиальными клетками.

Орган осязания представляет собой рецепторное поле кожного покрова. В коже встречаются разнообразные рецепторы (баро-, механо-, терморецепторы, осязательные, болевые), реагирующие на различные раздражения.

Орган обоняния располагается в дорсальном носовом ходе носовой полости. Представляет собой участок слизистой оболочки, покрытой обонятельным эпителием. Развитие обоняния тесно связано с экологией животного и морфологически зависит от развития лабиринта решетчатой кости. Обонятельный эпителий многорядный, образован обонятельными, опорными и базальными клетками. Обонятельные клетки, или биполярные нейроны, отростками аксонами соединяются с обонятельным нервом. Опорные клетки лежат вокруг обонятельных и выполняют опорную, трофическую, секреторную функции. Базальные клетки относятся к камбиальным элементам. Обонятельный эпителий постоянно увлажнен слизью, вырабатываемой обонятельными железами слизистой оболочки.

Строение глазного яблока

Орган зрения – глаз (oculus), является рецептором, воспринимающим световые раздражения. Располагается он в глазнице и состоит из глазного яблока, защитных, вспомогательных приспособлений. Глазное яблоко имеет форму шара. Состоит из трех оболочек (наружной, средней, внутренней) и светопреломляющих сред (рис.29).

Рис. 29. Схема строения глазного яблока (сагиттальный разрез):

1 – железы века; 2 – край века; 3 – ресница; 4 – роговица; 5 – передняя глазная камера; 6 – зрачок; 7 – радужная оболочка; 8 – радужная часть сетчатки; 9 – конъюнктива века; 10 – конъюнктива глазного яблока; 11 – конъюнктивальный мешок; 12 – задняя камера глаза; 13 – хрусталиковая связка; 14 – капсула хрусталика; 15 – паренхима хрусталика; 16 – стекловидное тело; 17 – зрительный сосок; 18 – продырявленная пластинка; 19 – влагалище зрительного нерва; 20 – зрительный нерв; 21 – сетчатка; 22 – пигментный слой сетчатки; 23 – собственно сосудистая оболочка; 24 – белочная оболочки; 25 – ресничная часть сетчатки; 26 — ресничное тело.

Наружная волокнистая оболочка построена из роговицы и склеры. Роговица – тонкая, прозрачная оболочка в передней части глазного яблока, состоящая из соединительной ткани, покрытой с двух сторон эпителием.

С наружной стороны эпителий многослойный плоский неороговевающий, с внутренней – однослойный плоский. Склера или белочная оболочка – толстая, плотная, непрозрачная, образует боковые и заднюю части волокнистой оболочки. Выполняет опорную функцию. Состоит из плотной соединительной ткани с небольшим количеством кровеносных капилляров.

Средняя сосудистая оболочка распадается на три части: собственно сосудистую оболочку, входящую в стенку задней части глазного яблока; ресничное тело, охватывающее хрусталик; радужную оболочку, располагающуюся в передней части глаза. Собственно сосудистая оболочка сформирована соединительной тканью и кровеносными сосудами. Сосуды образуют два сплетения: одно из крупных сосудов, второе – из капилляров. Между ними находится бессосудистая отражательная оболочка, способная отражать свет. Ресничное тело – утолщенная передняя часть сосудистой оболочки, участвует в растяжении хрусталика при фокусировке глаз. Состоит из соединительной ткани и пучков волокон гладкой мышечной ткани, образующих ресничную мышцу. Эпителий ресничного тела вырабатывает жидкость, заполняющую камеры глаза. Передняя часть ресничного тела переходит в радужную оболочку, располагающуюся под роговицей. Она регулирует количество лучей, попадающих внутрь глазного яблока. Состоит из соединительной ткани, пронизанной многочисленными сосудами, гладкими мышечными волокнами, слоя пигментных клеток. Пигментные клетки определяют цветовой оттенок глаз. Отверстие в центре радужной оболочки называется зрачком. Гладкие мышечные клетки образуют мышцы, расширяющие и сужающие зрачок

Пространство между радужной оболочкой и роговицей называется передней камерой глаза, а между радужной оболочкой и хрусталиком – задней камерой. Эти пространства сообщаются между собой через зрачок и содержат жидкость. Стенки камер покрыты особым однослойным плоским эпителием.

Внутренняя оболочка глазного яблока, сетчатка, делится на переднюю слепую и заднюю зрительную части. Слепая часть сетчатки эпителиальная, подстилает радужную оболочку и ресничное тело. Зрительная часть имеет сложное строение, состоит из слоев эпителиальных и нервных клеток (рис. 30). Наружный слой пигментного эпителия граничит с сосудистой оболочкой. Клетки эпителия под действием световых лучей вырабатывают пигмент меланин. Под ним залегают палочковидные и колбочковидные зрительные клетки, воспринимающие световые раздражения. Дендриты чувствительных клеток образуют слой колбочек и палочек. Их тела формируют наружный зернистый слой.

Рис. 30. Схема строения сетчатки глаза:

А – вид сетчатки на гистологическом препарате; Б– схема строения сетчатки; В – строение фоторецептора сетчатки в продольном разрезе и Г, Д – в поперечном; 1 – пигментные клетки; 2 – отростки пигментных клеток; 3 – слой палочек и колбочек; 4 – наружный зернистый слой; 5 – наружный сетчатый слой; 6 – внутренний зернистый слой; 7 – внутренний сетчатый слой; 8 – ганглионарный слой; 9 – слой нервных волокон; 10 – наружный членик; 11 – внутренний членик; 12 – ядро; 13 – нервное волокно; 14 – диски; 15 – фибриллы; 16 – зернистая цитоплазматическая сеть; 17 – митохондрии.

Аксоны палочковидных и колбочковидных зрительных клеток вступают в синаптическую связь с ассоциативными клетками, располагающимися во внутреннем зернистом слое. Аксоны одного из видов ассоциативных клеток – биполярных нейронов – образуют внутренний сетчатый слой, где соединяются с дендритами ганглиозных нейронов. Их тела формируют нижний ганглиозный слой, а аксоны – слой нервных волокон. Нервные волокна, объединяясь, становятся зрительным нервом. Нерв выходит из сетчатки в области слепого пятна, где отсутствуют зрительные клетки.

В палочковидных клетках, состоящих из наружного и внутреннего сегментов, содержится зрительный пигмент – родопсин. Он реагирует на силу яркости света и обеспечивает сумеречное зрение. В колбочковидных клетках присутствуют другие пигменты (йодопсин), чувствительные к цветовым оттенкам. Они обеспечивают дневное зрение животного. Внутри глазного яблока световые лучи проходят через светопреломляющие среды и попадают на сетчатку.

Светопреломляющими средами являются роговица, внутриглазная жидкость, хрусталик, стекловидное тело (рис. 29). Внутриглазная жидкость заполняет переднюю и заднюю камеры глаза. Передняя камера находится между роговицей и радужной оболочкой, задняя – между радужной оболочкой и хрусталиком. Сообщаются камеры через зрачок. Хрусталик – прозрачное плотное тело, образованное вытянутыми эпителиальными клетками. Сокращения ресничной мышцы приводят к изменению формы хрусталика и лучшей фокусировке световых лучей. Стекловидное тело – прозрачное желеобразное межклеточное вещество, заполняющее стекловидную камеру. Спереди оно граничит с хрусталиком и ресничным телом, сзади – с сетчаткой. Стекловидное тело выполняет трофическую функцию и поддерживает внутриглазное давление.

Вокруг глаза располагаются защитные и вспомогательные органы: веки, слезный аппарат, мышцы, фасции, орбита, периорбита. Веки являются кожно-мышечными складками. Между верхним и нижним веками располагается глазная щель. По краю каждого века имеются длинные ресницы. У основания ресниц залегают ресничные потовые железы. Покрывающая веко кожа при переходе на внутреннюю поверхность превращается в конъюнктиву, а переходя с века на глазное яблоко становится конъюнктивой глаза. Конъюнктива глаза по краю глазного яблока переходит в роговицу. Основу век образуют мышцы, обеспечивающие их подвижность.

Третье веко – складка конъюнктивы в медиальном углу глаза. Слезный аппарат состоит из слезных желез, слезных канальцев, слезного мешка и слезно- носового канала. Слезные железы относятся к сложным альвеолярно-трубчатым железам. Их выводные протоки открываются вблизи складки конъюнктивы верхнего века. Слезный секрет омывает роговицу и стекает в слезное озеро в конъюнктивальном мешке.

Глазные мышцы прикрепляются одной стороной к склере глазного яблока, другой – к костям черепа. Лежат они позади глазного яблока. Орбита глаза представляет собой костный остов, сформированный отростками лобной, скуловой и слезной костей. Является защитой и вместилищем глаза. Орбита выстлана плотным соединительнотканным мешком (периорбита) конусообразной формы. Передний край периорбиты прикрепляется по краю орбиты, вершина охватывает зрительное отверстие.

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 574 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник