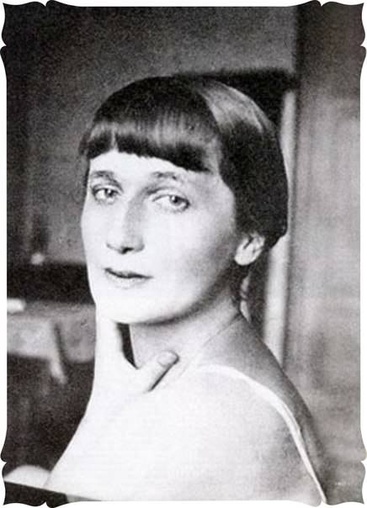

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966)

| Лирические сборники | Поэмы | Литературоведческие работы |

|

|

Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия Горенко) — одна из первых крупных женщин-поэтов в русской литературе. Именно с ней связывают особое явление в литературе 20 века — женскую поэзию. Строго говоря, Ахматова не была первой русской поэтессой. В 19 веке определённую известность имели Каролина Павлова и Мирра Лохвицкая, а среди ближайших современниц можно было бы выделить поэта-символиста Зинаиду Гиппиус, которая была на двадцать лет старше Ахматовой, однако Гиппиус стихов писала мало и была известна в большей степени как публицист. Но именно Ахматовой суждено было стать первой женщиной-поэтом не хронологически, а масштабно. Ахматова родилась 23 июня 1889 года («в один год с Чарли Чаплиным, «Крейцеровой сонатой» Толстого и Эйфелевой башней», как писала она сама, любя связывать личные события с исторически значимыми) в Одессе (или, если быть более точным, в дачном посёлке Большой Фонтан, ныне являющемся частью города Одессы). Уже через год вместе с отцом Андреем Антоновичем Горенко и матерью Инной Эразмовной Стоговой переехала в Царское Село. «Мои первые воспоминания — царскосельские: зелёное, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пёстрые лошадки, старый вокзал. » (из воспоминаний Ахматовой 1965 года) Там поэтесса училась в Мариинской гимназии. С 1906 по 1908 годы — в Киевской гимназии, затем там же, в Киеве, на высших женских курсах. Ещё будучи гимназисткой, познакомилась с поэтом Николаем Степановичем Гумилёвым, за которого выйдет замуж 26 апреля 1910 года, их венчание тоже пройдёт под Киевом. Самое первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет. Отец запретил ей использовать для стихов свою фамилию, и тогда она взяла в качестве псевдонима фамилию прабабушки, Прасковьи Федосеевны Ахматовой. Впоследствии поэт Иосиф Бродский назовёт этот псевдоним её первым значительным произведением: «Пять открытых А завораживали, и она прочно утвердилась в начале русского поэтического алфавита». Первые серьёзные стихотворные опыты Анны Андреевны Ахматовой относятся к 1904 – 1905 гг. (это около 100 стихотворений), а первая публикация (в парижском журнале при содействии Гумилёва) — к 1907 году. Стихи молодой поэтессы сразу привлекли внимание современников и критиков, т.к. впервые женщина-поэт так откровенно говорила о себе и своих чувствах. Многие сравнивали Ахматову с древнегреческой поэтессой Сапфо. Сегодня Ахматова считается основоположницей так называемой «женской поэзии» в русской литературе. Весь творческий путь Ахматовой – это исцеление от духовной болезни, душевной изломанности (мироощущение на рубеже 19 – 20 веков). Ахматова стремится постичь христианские и общечеловеческие ценности. Вообще, появление ахматовской поэзии именно в начале 1910-х годов было воспринято не только как явление женской поэзии, но и как преодоление символизма . Молодые поэты в это время, по словам самой Ахматовой, в символизм уже не шли, пути было два: либо в радикальный футуризм, либо в бережно относящийся к традициям акмеизм. Ранняя поэзия Ахматовой вполне вписывалась в разработанную Гумилёвым теорию акмеизма. В 1911 году входит в «Цех поэтов», объединивший акмеистов, и становится его секретарём. В 1912 — два важных события: у Гумилёва и Ахматовой рождается сын Лев, будущий великий историк и археолог, и выходит первый ахматовский сборник «Вечер«, включавший 46 стихотворений. В 1914 издаёт второй лирический сборник — «Чётки«, который выдержал восемь переизданий, а в 1917 — третий сборник «Белая стая«, в 1921 будет издан сборник «Подорожник«, в 1922 «Anno Domini«. Все пять сборников будут восприняты как антология любовной лирики. В самой популярной у поэтов теме Ахматова открыла оригинальное, неожиданное содержание. Лирика А.А. Ахматовой сразу стала объектом литературоведческих и лингвистических исследований . А. Блок по этому поводу писал: «Ее лирика стала достоянием доцента». К середине 1910-х гг. Ахматова уже настолько известна, что литературоведы делают первые попытки проанализировать особенности её лирики (Жирмунский, Эйхенбаум, Виноградов, Вас. Гиппиус). Попробуем и мы систематизировать характерные особенности ахматовской поэзии. 1. Для ранней лирики Ахматовой характерно обращение к национальной культуре и истории («Смуглый отрок бродил по аллеям. »), к фольклорным и религиозным мотивам («Хорони, хорони меня, ветер. »). 2. «Романность» ахматовской лирики (термин был введен Борисом Эйхенбаумом в рецензии «Роман-лирика» 1921 года): в каждом сборнике есть повествовательная линия, эпическая композиция, конфликт героев . Василий Гиппиус писал: «В немногих строчках рассказана драма». Многие стихотворения представляют собой фрагмент романа («Смятение», «Хочешь знать, как все это было?», «Подошла. Я волненья не выдал. ») или «необработанные» дневниковые записи («Он любил. »). В работе «Анна Ахматова. Опыт анализа» (1923) Эйхенбаум отмечает: «Обрастание эмоции сюжетом — отличительная черта поэзии Ахматовой. Её стихи существуют не в отдельности, не как самостоятельные лирические пьесы, а как мозаичные частицы, которые сцепляются и складываются в нечто похожее на большой роман». 3. Дневниковость стиля: Ахматова, как правило, пишет о любовном событии по свежему впечатлению, кратко, фиксируя именно эмоции и переживания «здесь и сейчас», как это делается в дневниках. При этом в стихах отсутствуют размышления, анализ и т.п. Поэзии Ахматовой свойственен разговорный стиль , а не пафосный, ораторский или напевный. 4. «Вещный психологизм»: чувства передаются не непосредственно, а через предмет , иногда через жест, связанный с предметом. Не случайно поэт Михаил Кузмин назвал поэтессу «вещелюбом»: «Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами». Вещи как бы становятся участниками переживаний лирической героини. Вот, например, стихотворение «Смятение»: Мне очи застит туман, Обида, отчаяние, ревность – всё сосредоточилось в ослепительно красном цветке. Только его сквозь слезы видит героиня, только он имеет цвет в обесцветившемся мире). В стихотворении «Песня последней встречи» Ахматова пишет: Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки. Я на правую руку надела Перчатку с левой руки. Потрясение лирической героини, ощущение трагедии передано через жест и деталь. Корней Чуковский в работе «Ахматова и Маяковский» (1921) писал: «Что такое, например, перчатка? — а между тем вся Россия запомнила ту перчатку, о которой говорит у Ахматовой отвергнутая женщина. «. Предметная деталь, превращённая в средство выражения психологического содержания, стала главным поэтическим открытием Ахматовой, особенностью её поэтического языка. 5. Героиня является читателю в бесконечном разнообразии женских судеб: жены, матери, любовницы, вдовы, изменницы или жертвы измены. По выражению Александры Коллонтай, стихи Ахматовой – «целая книга женской души». Лирический герой тоже сложен и многолик: друг, любовник, брат, муж – коварный и великодушный, убивающий и воскрешающий. Отношения любящих намеренно приземлённы, но в состоянии любви мир видится иначе, открывается «необычность обычного»: Ведь звезды были крупнее, Ахматова называет любовь «пятым временем года», когда мир открывается в какой-то иной, дополнительной реальности, когда мир по-иному узнаваем: То пятое время года,

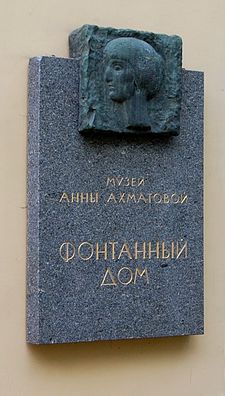

В 1918 развелась с Гумилёвым, сохранив, впрочем, с ним дружеские отношения, и вышла замуж за учёного-ассиролога Владимира Шилейко, с которым прожила три года. Семья её родителей тоже переживала трагедию. В 1915 году умер отец, на Сахалин вместе с сестрой уехала мать, а в 1917-м пропал без вести младший брат поэтессы Виктор Горенко. Более тридцати лет Ахматова считала его погибшим и даже оплакала его в стихах, однако в 1955 году неожиданно получила от него письмо: оказалось, что Виктор жил в США, однако они так и не увиделись. Как огромную личную потерю воспримет Ахматова смерть Блока. По роковому совпадению, именно на его похоронах 10 августа 1921 года она узнает об аресте Гумилёва, которого вскоре расстреляют по обвинению в антисоветском заговоре. После развода с Шилейко поэтесса официально получила фамилию Ахматова и вышла замуж за искусствоведа Николая Пунина. С этого времени она живёт в Ленинграде в знаменитом «Фонтанном доме» (именно так обозначено место создания многих её стихотворений), а в действительности — во дворце графа Шереметева на Фонтанке. В 1925 году Ахматову совершенно перестают печатать. Она сама называет это своей гражданской смертью. Однако самые страшные события были впереди. В эпоху «большого террора» аресту подвергают её друга и коллегу по акмеистическому цеху Осипа Мандельштама — он умрёт в лагере в 1938 году. В 1935 году арестовывают мужа Н.Н. Пунина и сына Л.Н. Гумилёва, в то время студента исторического факультета. После личного обращения к Сталину и помощи М.А. Булгакова и Б.Л. Пастернака мужа и сына возвращают домой, признавая арест ошибочным, однако вскоре всё повторится. Именно с этими событиями связано рождение будущей поэмы «Реквием». Создавая поэму, которая по сути является циклом стихотворений, Ахматова опасается записывать её, запоминает наизусть, и только в 1961 году оформит рукопись созданного в 1935-1940 гг. «Реквиема» по памяти. Однако и тогда поэма на родине опубликована не будет. Благодаря писателю-эмигранту Борису Зайцеву в 1964 году текст поэмы будет напечатан в Мюнхене (Германия). Первая публикация в Советском Союзе состоится лишь в 1987 году, спустя 21 год после смерти Ахматовой. Личные трагедии в жизни поэтессы на короткое время будут отодвинуты Великой Отечественной войной. Начало войны Ахматова встречает в Ленинграде. В сентябре 1941 года она эвакуирована сначала в Чистополь, затем в Ташкент, где выходит сборник её военных стихов «Ветер войны». В мае 1944 года вернулась в Ленинград, в Фонтанный дом. С фронта возвращается сын. В апреле 1946 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит успешный поэтический вечер Ахматовой и Пастернака. Но в августе того же года всё изменится: с докладом о творчестве Ахматовой и писателя-сатирика Михаила Зощенко выступит член сталинского Политбюро Андрей Андреевич Жданов. По итогам доклада в ыходит Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Ахматова была исключена из Союза писателей СССР, в котором была восстановлена лишь в 1951 благодаря хлопотам писателя А.А. Фадеева.

В 1949 году снова арестованы сын и муж. Лев Гумилёв будет реабилитирован лишь в 1956 году. Будучи уверенным, что мать сознательно не прилагала усилий для его освобождения, он не сумел выстроить с ней доверительных отношений. Муж Ахматовой Н.Н. Пунин умирает в заключении в 1953 году. В 1964 году Ахматова едет в Италию, где получает престижную литературную премию. В 1965 году становится почётным доктором Оксфордского университета и выпускает последний поэтический сборник «Бег времени». 5 марта 1966 года Ахматова умерла в санатории в г. Домодедово. Похоронена в посёлке Комарово под Ленинградом. Иосиф Бродский. На столетие Анны Ахматовой (1989) Страницу и огонь, зерно и жернова, В них бьётся рваный пульс, в них слышен костный хруст, Великая душа, поклон через моря © Осмоловский Максим Владимирович, Осмоловская Ирина ЮрьевнаВсе права защищены. Полное или частичное копирование материалов разрешено только при обязательном указании автора и прямой гиперссылки с разрешения администрации сайта.Авторы не высылают ответы на размещённые на сайте вопросы . Источник Никульцева В. В.: «Лаконизм и энергия выражения»Русский язык в школе. — 2004. — № 3. — С. 82-85. «Лаконизм и энергия выражения» (Ранняя лирика Анны Ахматовой) «Обрастание лирической эмоции сюжетом — отличительная черта поэзии Ахматовой», — писал в 1923 г. Б. М. Эйхенбаум1. Семью годами раньше В. М. Жирмунский тонко отметил, что целый ряд произведений Ахматовой может быть назван «маленькими повестями»: «. Обыкновенно каждое стихотворение — это новелла в извлечении, изображенная в самый острый момент своего развития, откуда открывается возможность обозреть все предшествовавшее течение фактов»2. Анна Андреевна Ахматова (1889- 1966) выпустила в 1912 г. первый сборник «Вечер». (До этого ее стихи выходили в разных изданиях: «Аполлон», «Всеобщий журнал» и нек. др.) Некоторые стихи из сборника «Вечер» поэтесса читала в «Башне» Вячеслава Иванова, и они были по достоинству оценены поэтами, посещавшими литературный салон. Одно из стихотворений сборника сразу же стало популярным. Современники цитировали наизусть две ахматовские строки: Только в спальне горели свечи Равнодушно-желтым огнем — заключительную фразу стихотворения «Песня последней встречи» (1911): Но шаги мои были легки. Показалось, что много ступеней, Между кленов шепот осенний Я обманут моей унылой, Это песня последней встречи. Адресата ранней лирики Ахматовой установить довольно трудно. Она берегла свой внутренний мир от вторжения «чуждой силы» и грубого любопытства. Тематика многих произведений была навеяна либо впечатлениями от прочитанного, либо сопереживанием, вызванным чьим-то неординарным поступком, а иногда косвенным обстоятельством, не связанным с личной жизнью. Расставание с любимым — основной мотив лирического стихотворения, связующий композиционный и идейно-тематический планы текста. Первая строфа предельно откровенно рисует состояние лирической героини; ее отчаяние, ошеломление подчеркнуто незначительной, казалось бы, деталью — Я на правую руку надела Перчатку с левой руки. Во второй и третьей строфах смятение уступает место тоске и безысходности. Диалог с «осенним шепотом», по сути, есть диалог с собой, размышления вслух, горькие стенания. Резким диссонансом звучат строки последней, четвертой, строфы, рисующей мироощущение брошенной женщины, чей тоскующий и обреченный взгляд останавливается на «равнодушно-желтом огне» окна спальни. По словам М. Кузмина, «поэзия Анны Ахматовой производит впечатление острой и хрупкой». Простому и обыденному она умеет придать интимный и личный характер. Читателю неясно, что произошло между двумя людьми, но ему близки все переживания лирической героини. Пространство, в котором она замкнута, то расширяется, и тем самым мироздание сосредоточивается на героине, то сужается, сокращается, концентрируясь в одной точке. Неопределенность, зыбкость бытия лирической героини (I строфа) уступает место реальному объекту: женщина спускается по ступеням в сад (II строфа), откуда смотрит на окна дома, из которого вышла. «Разорванность мысли» Ахматовой создает три обособленные зарисовки, в которых ищет равновесия «Я» героини. Слова произведения слагаются в образы, которые соприкасаются гранями, как части мозаики. Обострена резкость смысловых переходов — между фразами образуются содержательные разрывы, восстанавливаемые в воображении читателя. Временной план стихотворения также неоднороден. Развитие сюжета начинается с отдельных деталей — внутренней (обрисовка эмоционального состояния: холод в груди) и внешней (смещение понятий «левое» — «правое») в контексте прошедшего времени. Но план прошлого постепенно вытесняется планом настоящего и даже будущего: в диалоге с осенним садом — кленами и их шорохами — слышны восходящие интонации, оформляющие призывы (Со мною умри!) и обращения (Милый, милый); вне диалога сильным звеном текста выступают сентенции-констатации (. их только три), неполные предложения-реплики (И я тоже. Умру с тобой. ) и безглагольные конструкции (Это песня последней встречи). Энергетика глаголов вкупе с разговорными интонациями создает ощущение того, как на глазах читателя расширяется пространство текста, состоящего из простых и лаконичных фраз. «расставание» предполагает наличие двух объектов — его и ее, погружение в «мир души», в частности — ее переживаний. Диалог с «шепотом осенним» и обращение Милый, милый! соотносятся не с тем лирическим героем, объектом переживаний героини, которой остается «по ту сторону» текста, за текстовыми рамками, а с шелестом кленов, звуками осенней ночи (или осеннего вечера). По меткому выражению Н. Гумилева, Ахматова «почти никогда не объясняет, она показывает»3. И то, что она показывает, очень важно для понимания не только идеи художественного текста, но и философской концепции автора. В книгу Ахматовой «Бег времени» (1965) были включены стихи, из ранних изданий, в частности стихотворение «Песня последней встречи». Последняя редакция произведения несколько отличается от первоначальной. Девятая строка трансформирована: на месте варианта Я обманут моей унылой. (Переменчивой, злой судьбой) возникает новый: Я обманут, слышишь, унылый. где прилагательное выступает обращением, адресованным третьему лицу, предположительно покинутому возлюбленному. Редакция стихотворения, с видоизмененной строкой вошедшего в позднюю книгу Ахматовой, признана каноническим текстом, и если подходить с этих позиций, то круг лиц, участвующих в диалоге «она — он — шепот (сад, природа, второе «Я»)», полно и четко обрисован. Обращение к другому — второму или (косвенно) третьему — лицу рождает «ощущение сюжета, хотя и не проясненного до фабулы»4. Таким образом, лирическое стихотворение смыкается с прозой: трудно определить, где начинается лирика и кончается новелла. Лирическая героиня Ахматовой никогда не говорит о своих чувствах прямо — эмоция передается описанием жеста или движения, т. е. так, как это делается в новеллах или романах. В «Песне. » поэтизмами являются эпитеты легки (шаги), злой (судьбой). Сложный эпитет равнодушно-желтым (огнем) характерен, скорее, для поэзии символизма, чем для акмеизма. Инверсии достаточно редки: шаги мои были легки, шепот осенний. Цветовых определений, столь частотных в поздней лирике поэтессы, в «Песне последней встречи» только два: темный (дом), равнодушно-желтым (огнем). Характерно, что в статическом тексте почти все глаголы — совершенного вида, что говорит о законченности действия: надела, показалось, попросил, обманут, ответила, взглянула. Только три глагола (холодела, знала и горели) несовершенного вида, и именно они являются сильными «пятнами» текста, затрагивая эмоциональную, рациональную и предметную сферы бытия. Соотношение эмоционального и рационального в художественном пространстве крайне неустойчиво и неодинаково: из 58 самостоятельных частей речи 7 слов характеризуются семантикой состояния, причем многие из них содержат оценочные признаки (беспомощно, холодела, унылой, переменчивой, злой, милый, равнодушно-); 19 лексических единиц — слова с пространственной (правую, левой), временной (осенний, последней), звуковой (шепот, попросил, ответила, песня), количественной (много, три), световой и цветовой (темный, горели, свечи, -желтым, огнем) семантикой и семантикой движения, изменения, становления (шаги, надела, умри, умру); 5 слов выражают отношения реального/ирреального (были, показалось, знала, обманут, судьбой, взглянула). Предметный мир ограничен вещественным рядом: грудь, рука, перчатка, ступени, клены, дом, спальня, также создающим целостность, конечность художественного пространства. моей) и указательные (это). Помимо указующе-заместительной функции (определяют опорные слова текста) местоимения выполняют и другую — концентрируют внимание читателя на переживаниях лирической героини, не называя их. В подобной схематичности описания, свойственной перу Ахматовой, и заключается художественное мастерство, делающее коротенькие зарисовки поэтическими шедеврами. Таким образом, местоимения, наряду с другими частями речи, участвуют в создании семантического поля пространства, доминирующего в семантике данного текста. с «мировой душой», томящейся и тоскующей вместе с героиней. Закономерно появляются синтаксический параллелизм (1-2 строки), хиазм (Я на правую руку надела Перчатку с левой руки), антитеза (Показалось, что много ступеней, А я знала — их только три!), градация синонимов (Я обманут моей унылой, Переменчивой, злой судьбой). Все эти фигуры участвуют в создании образа алогичности, ненужности бытия оставленной женщины. Излюбленный гласный звук поэтического звукоряда Ахматовой — звук [о]. В «Песне. » он, перемежаясь с нежным [э] и энергичным [а], звучит 16 раз — почти столько же, сколько и [э], [а]. Звуков верхнего подъема меньше: [и] появляется 9 раз, [у] — четыре, [ы] — дважды. Голос поэтессы получает особенную силу, достигая средних и задерживаясь на низких высотах. Среди согласных звуков преобладают переднеязычные, особенно [д] — [т], [з] — [с]. Выделяются и сонорные [н] — [н’], [л] — [л’], [м] — [м’], особенно звучные во второй и третьей строфах. Тягучесть губного [о] вкупе с сонорными согласными создает впечатление обостренной мелодичности стихотворения, и это роднит его с лирической песней. «Лаконизм и энергия выражения — основные особенности поэзии Ахматовой», — справедливо отмечал Б. Эйхенбаум, характеризуя раннюю лирику поэтессы. Именно эти индивидуальные черты ахматовской лирики нашли яркое воплощение в таком строгом по форме и емком по содержанию стихотворении, как «Песня последней встречи». 1. Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа // Ахматова А. А. Избранное / Сост., авт. прим. И. К. Сушилина. — М., 1993. — С. 277. 2. Жирмунский В. Преодолевшие символизм. Анна Ахматова // Там же. — С. 251-252. Источник |

Николай Гумилёв, Анна Ахматова и их сын Лев Гумилёв.

Николай Гумилёв, Анна Ахматова и их сын Лев Гумилёв.  Мемориальная табличка на Фонтанном доме в Петербурге (Ленинграде), где жила А.А. Ахматова

Мемориальная табличка на Фонтанном доме в Петербурге (Ленинграде), где жила А.А. Ахматова