Обонятельная это какое чувство

В прошлом большинство физиологов были уверены, что многообразие обонятельных ощущений обеспечивается небольшим числом довольно обособленных первичных ощущений так же, как зрение и вкус обеспечиваются лишь несколькими специфичными первичными ощущениями. Далее приведена одна из классификаций первичных запахов, основанная на данных физиологических исследований.

Несомненно, этот перечень не представляет истинных первичных ощущений запаха. В последние годы многочисленные данные, включая данные специфических исследований генов, кодирующих рецепторные белки, позволяют предположить существование, по крайней мере, 100 первичных ощущений запаха, что является явным контрастом по отношению к трем первичным ощущениям цвета, воспринимаемым глазами, и четырем или пяти первичным ощущениям вкуса, воспринимаемым языком. Наличие многих первичных обонятельных ощущений подтверждается также тем фактом, что обнаружены люди с обонятельной «слепотой» в отношении определенных веществ; такая избирательная обонятельная «слепота» идентифицирована в отношении более 50 различных веществ.

Предполагается, что обонятельная «слепота» на каждое вещество связана с потерей соответствующего рецепторного белка для этого вещества в обонятельных клетках.

а) Эмоциональная природа запаха. Запах даже в большей степени, чем вкус, имеет эмоциональный компонент влияния на организм, вызывая ощущение приятного или неприятного, поэтому запах даже в большей степени, чем вкус, важен для выбора пищи. Действительно, у человека, однажды съевшего неподходящую пищу, часто запах этой пищи вызывает тошноту при повторной встрече с ней. Наоборот, запах хороших духов может дать выход буре положительных человеческих эмоций. Известно также, что у некоторых животных запах является главным возбудителем половой мотивации.

б) Порог обоняния. Одной из основных характеристик обоняния является минимальное количество стимулирующего агента в воздухе, вызывающее ощущение его запаха. Например, запах метилмеркаптана ощущается при его концентрации, составляющей всего 25×10 г в каждом миллилитре воздуха. Из-за такого низкого порога ощущения это вещество подмешивают к естественному газу, наделяя его запахом, который можно почувствовать даже при незначительной утечке газа из газовой трубы.

в) Градации интенсивности запаха. Хотя пороговые концентрации веществ, имеющих запах, чрезвычайно малы, для многих (если не для большинства) одорантов концентрации, лишь в 10-50 раз превышающие порог, вызывают максимально интенсивный запах. Это контрастирует с большинством других сенсорных систем тела, у которых диапазоны различения интенсивности очень велики, например 500 тыс : 1 для глаз и 1 трлн : 1 для ушей. Это различие, возможно, объясняется тем фактом, что задачей обоняния является определение наличия или отсутствия пахучего вещества, а не количественная оценка интенсивности его запаха.

Передача обонятельных сигналов в центральную нервную систему

Обонятельные структуры мозга являются одними из первых мозговых структур, появившимися в процессе эволюции у примитивных животных, и многие из остальных частей мозга развились вокруг этих первичных обонятельных структур. Фактически часть мозга, которая первично обеспечивала обоняние, впоследствии эволюционировала в базальные мозговые структуры, контролирующие эмоции и другие аспекты человеческого поведения и называемые лимбинеской системой.

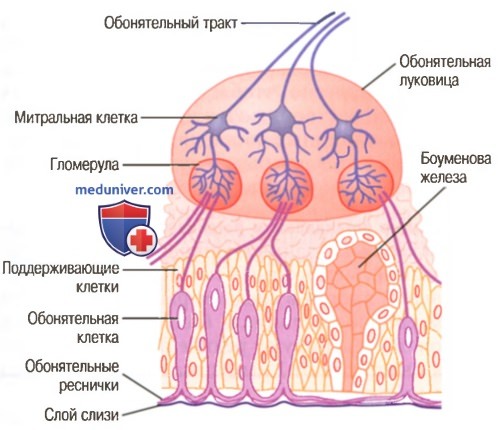

а) Передача обонятельных сигналов в обонятельную луковицу. Обонятельная луковица показана на рисунке выше. Волокна обонятельного нерва, идущие назад от луковицы, называют I парой черепных нервов, или обонятельным трактом. Однако в действительности и тракт, и луковица являются передним выростом ткани основания мозга; луковицеобразное расширение на его конце — обонятельная луковица — лежит на решетчатой пластине, отделяющей полость мозга от верхних отделов носовой полости.

Решетчатая пластина имеет множество маленьких перфораций, через которые точно такое же количество тонких нервных волокон проходит вверх от обонятельной мембраны носовой полости к обонятельной луковице в полости черепа.

На рисунке ниже видна тесная связь между обонятельными клетками в обонятельной мембране и обонятельной луковицей: короткие аксоны обонятельных клеток заканчиваются во множестве глобулярных структур (гломерул) внутри обонятельной луковицы.

В каждой луковице несколько тысяч таких гломерул, каждая из которых является «конечной станцией» примерно для 25000 аксонов обонятельных клеток. Каждая гломерула является также «станцией отправления» для дендритов примерно 25 больших митральных клеток и примерно 60 более мелких пучковых клеток, клеточные тела которых лежат в обонятельной луковице поверх гломерул.

На этих дендритах формируют синапсы обонятельные нейроны, а митральные и пучковые клетки посылают аксоны через обонятельный тракт, чтобы провести обонятельные сигналы к более высоким уровням центральной нервной системы.

Данные некоторых исследований позволяют полагать, что разные гломерулы реагируют на разные одоранты. Возможно, что специфические гломерулы являются реальным ключом к анализу разных обонятельных сигналов, передаваемых в центральную нервную систему.

Видео анатомия проводящего пути обонятельного анализатора и его функции

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Обоняние

Обоняние — третье чувство

Наш эксперт — Ирина Серебрякова, кандидат медицинских наук, Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России.

Порой мы приписываем обонянию сверхвозможности – «нюх на деньги», умение почуять, когда «пахнет жареным». Это еще раз подчеркивает, как мало мы пользуемся своей способностью распознавать запахи.

Наша система обоняния развита не столь хорошо, как у большинства животных. Человек имеет около 40 миллионов обонятельных рецепторов, в то время как, например, немецкая овчарка – порядка 2 миллиардов. Поверхность же эпителия носовой полости и вовсе микроскопична – 2–4 см2, тогда как у братьев наших меньших она достигает 200 см2.

Впрочем, некоторые ученые и вовсе считают обоняние рудиментом. Если древний человек по нюху находил пищу, выделял чужих и своих, ориентировался на местности, то в современном мире роль обоняния сводится, скорее, к различению нюансов запахов.

И тем не менее эта способность человека с течением времени лишь оттачивается, полагает группа ученых из Испании, Великобритании и США. Они обнаружили, что области мозга, которые отвечают за эмоции, память, функцию языка и обоняние, у современного человека на 12% больше, чем у его предков.

А что касается «утраченного нюха»… Интересный эксперимент провели ученые из Университета Беркли (Калифорния). Они предложили добровольцам отследить аромат, источник которого находился на расстоянии 10 м. Для чистоты эксперимента людям завязали глаза, надели перчатки и заткнули уши. И, несмотря на это, 65% испытуемых сумели «взять след».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Механизм распознавания запахов довольно сложен. «Нам только кажется, что мы нюхаем с помощью носа, но это – все равно, что сказать, что мы слышим мочками ушей», – уверяет Гордон Шеферд, профессор неврологии Йельского университета. Сам по себе нос нужен лишь для того, чтобы вдохнуть воздух. Вместе с его потоками молекулы пахучего вещества (одоранты) попадают на поверхность обонятельного эпителия, покрытого слоем слизи. Тот, в свою очередь, состоит из нейросенсорных клеток, реагирующих на присутствие запаха. Они посылают импульс в разные области мозга – обонятельную кору, гиппокамп и гипоталамус. В результате происходит осознание запаха, его идентификация и запоминание.

Кроме того, благодаря гипоталамусу формируется ассоциативная память. Именно поэтому аромат духов вдруг заставляет вспомнить интрижку десятилетней давности, а мелькнувший запах корицы – бабушку и ее булочки.

Как же мозгу удается запоминать и классифицировать огромное количество запахов? На этот вопрос попытались ответить американские ученые, нобелевские лауреаты Линда Бак и Ричард Аксель. Они обнаружили, что обонятельные нейроны содержат до 1000 рецепторных белков. При этом каждый нейрон имеет только один белок и выполняет конкретную задачу. Другими словами, каждая клетка «отвечает» за определенный запах. И таких обонятельных нейронов у человека около 10 миллионов, каждый из которых имеет десятки тысяч рецепторов.

Таким образом, наша обонятельная система может распознавать огромное количество одорантов – но по отдельности. Из всего вдыхаемого «букета» человек может различить лишь три его компонента. Если же их с десяток – то он не сумеет распознать ни одного.

КОГДА ЧУТЬЕ ПОДВОДИТ

Снижение обоняния (гипосмия) или его отсутствие (аносмия) могут быть связаны с поражением слизистой оболочки носа (например, при хроническом рините, полипозе носа, атрофии), а также внутричерепными процессами (опухоли головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма).

Извращение обоняния (паросмия), обонятельные галлюцинации, чаще в виде дурного запаха (какосмия), неспособность различать и узнавать запахи (обонятельная агнозия) могут возникать при поражениях височных долей (например, при эпилепсии).

Для проверки обоняния проводят ольфактометрию: качественную – с помощью наборов пахучих веществ (при этом учитывают, что запахи алкоголя, табака и некоторых раздражающих веществ воспринимаются не только обонятельными рецепторами, но и окончаниями тройничного нерва) и количественную — для определения порога обоняния с помощью приборов, дозирующих интенсивность и длительность действия пахучего вещества.

НА ВКУС И ЦВЕТ

Наши обонятельные ощущения тесно связаны с вкусовыми. Попробуйте зажать нос и на время задержать дыхание – и вкус хорошо знакомого продукта исчезнет либо изменится до неузнаваемости. Именно поэтому многие отмечают, что при насморке любимые блюда уже не кажутся такими вкусными. Более того, желание поесть кислого или острого при простуде вызвано как раз дефицитом запахов.

Также взаимосвязаны обоняние и слух. Установлено, что слабые звуковые сигналы усиливают чувствительность к ароматам. В свою очередь запахи, скажем, бензола и гераниола, повышают остроту слуха, а вдыхая пары индола, мы, наоборот, будем слышать хуже.

Тесно связано с обонянием и зрение. Например, ароматы бергамотного масла, пиридина и толуола позволяют лучше видеть в сумерках, а запах нашатырного спирта повышает чувствительность глаз. Пахучие вещества влияют и на ощущение цвета: например, аромат камфары делает зрение более восприимчивым к зеленому и менее чувствительным к красному.

ЧЕЙ НЮХ ТОНЬШЕ?

Принято считать, что у представительниц прекрасной половины человечества обоняние развито сильнее, чем у мужчин. Существует даже теория, которая объясняет это женское превосходство компенсацией за меньшие, по сравнению с мужчинами, физические возможности.

Однако несколько лет назад исследователи из департамента неврологии Университета Пармы провели эксперимент, который доказал: женщины действительно лучше распознают и классифицируют запахи, различая их мельчайшие нюансы. Мужчины же воспринимают запах как сигнал к тому или иному действию.

Чувствительность к ароматам зависит не только от пола, но и возраста, поскольку рецепторная поверхность эпителия носа в течение жизни уменьшается. Лучше всего человек распознает запахи в период полового созревания. После 45 лет восприимчивость заметно ухудшается. А к 70 годам, по статистике, 30% людей почти не чувствуют тонкие ароматы.

Независимо от пола и возраста способность распознавать запахи усиливается в жару, а в холодную погоду мы переносим их обилие легче. Для большинства людей ароматы лучше всего ощущаются при температуре воздуха 37–38°С.

ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЕСЛА?

Через носовые ходы ежедневно проходит 10 000–20 000 л воздуха, который содержит в том числе потенциально опасные вещества. Однако почти все они нейтрализуются благодаря тому, что в обонятельном эпителии есть особые ферменты, которые способствуют детоксикации. Но если концентрация вредных газов зашкаливает, то защитный механизм дает сбой, не в силах справиться с массивной атакой. Токсичные вещества могут и вовсе нарушить химический состав слизистой носа, в результате она теряет чувствительность к ароматам.

Человек более чувствителен к неприятным запахам. Чаще всего их мы воспринимаем как сигнал об опасности: не ешь протухшее мясо или подгнившие фрукты, держись подальше от сероводорода, хлора, аммиака. Однако вещества, которые мы можем почувствовать в наименьших концентрациях, пахнут приятно. Рекордсменом долгое время считался ванилин, однако его лидерство теперь оспаривает винный лактон (придает винам сладковато-кокосовый аромат).

Однако мы достаточно быстро привыкаем к запахам, причем не только приятным. Например, если вы войдете в парикмахерскую, то сразу почувствуете сильный аромат одеколона. Однако вскоре он перестает ощущаться – вы к нему адаптировались. Время привыкания зависит от концентрации пахучего вещества: чем она выше, тем быстрее наступает адаптация. Она может протекать с разной скоростью у здоровых и больных людей, на здоровой и больной половине носа.

Однако обонятельная система может по-разному реагировать на запахи. Например, люди, долгое время работающие на вредных производствах, в химических лабораториях, часто теряют чувствительность. Если же работа связана с вдыханием приятных ароматов, скажем, у парфюмеров, то, напротив, обоняние становится чрезвычайно тонким.

АРОМАМАРКЕТИНГ

Человек успешно использует запахи в своих целях, в том числе коммерческих. Их применяют для усиления сексуального влечения и удовольствия, для лучшего запоминания информации и даже для повышения производительности труда.

Создана даже некая классификация ароматов и вызываемых ими ассоциаций. Считается, что запах кожи навевает мысли о дорогих вещах, свежей выпечки – о домашнем уюте, а карамельный или ванильный – о детях. Сейчас такой аромамаркетинг повсеместно используют в магазинах, чтобы подтолкнуть покупателя на спонтанную покупку.

Эту уловку пытались применить еще в советское время, установив в общественных уборных автоматы, которые опрыскивали желающих одеколоном. Очень скоро ажиотаж сошел на нет. С ним исчезла и марка этого одеколона – по простой причине: его запах прочно ассоциировался с туалетом.

ДИЕТА ДЛЯ ОБОНЯНИЯ

Вернуть утраченное обоняние не всегда просто. Если имеются полипы, воспаления слизистой носа, – может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы восстановить проходимость обонятельной борозды.

Улучшение чувствительности к запахам неизбежно связано с правильным питанием. В рацион стоит включить масло, рыбий жир, говядину, дрожжи, витамин А (он входит в состав обонятельных клеток). Для возбуждения обоняния и нервной системы полезны копчености, соленья, крепкий чай и кофе.

Если же чувствительность к запахам нарушена из-за аллергии, следует включать в меню больше вегетарианских блюд, избегать консервов, сладостей, спиртных напитков, яиц, рыбы, орехов.

Для проверки обоняния проводят ольфактометрию: качественную — с помощью наборов пахучих веществ (при этом учитывают, что запахи алкоголя, табака и некоторых раздражающих веществ воспринимаются не только обонятельными рецепторами, но и. окончаниями тройничного нерва) и количественную — для определения порога обоняния с помощью приборов, дозирующих интенсивность и длительность действия пахучего вещества.

Снижение обоняния (гипосмия) или его отсутствие (аносмия) могут быть связаны с поражением слизистой оболочки носа (напр., при хроническом рините, полипозе носа, атрофии в старческом возрасте), а также внутричерепными процессами (опухоли и токсические поражения головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма). Односторонняя аносмия может быть признаком менингиомы передней черепной ямки. Аносмия может развиваться в ранней стадии некоторых нейродегенеративных заболеваний (напр., при болезнях Паркинсона и Альцгеймера). У части здоровых лиц наблюдается парциальное снижение чувствительности к определённым пахучим веществам, напр, с мускусным запахом, связанное, вероятно, с генетическими факторами.

Извращение обоняния (паросмия), обонятельные галлюцинации, чаще в виде дурного запаха (какосмия), неспособность различать и узнавать запахи (обонятельная агнозия) могут возникать при поражениях височных долей (напр., при опухолях или эпилепсии).

Обоняние обостряется на голодный желудок и менее чувствительно оно после еды. Но это касается всех запахов, кроме ароматов еды. Ее мы как раз лучше чувствуем как ни странно на сытый желудок. Пока не ясно, почему так происходит, но есть предположение, что эта особенность повинна в лишнем весе. Ведь люди, чувствительные к запахам пищи, не могут перестать есть даже после сытного обеда.

Резкие и неприятные запахи (например, аммиака) повышают давление крови и ускоряют сердцебиение, а приятные – наоборот, снижают давление, замедляют пульс и вызывают повышение температуры кожи, что расслабляет и успокаивает человека.

Источник