- Невербальное проявление эмоциональных состояний человека

- Невербальные коммуникации: сущность и виды

- Виды и функции эмоций

- Готовые работы на аналогичную тему

- Элементы невербального общения

- Невербальное проявление эмоций

- Невербальные проявления эмоций

- Понятие

- Типы невербальной коммуникации

- Невербальные проявления эмоций

- 2.3. Невербальные способы выражения эмоций у мужчин и женщин

Невербальное проявление эмоциональных состояний человека

Вы будете перенаправлены на Автор24

Невербальное проявление эмоций – это сигналы об эмоциональном состоянии и характере взаимодействия собеседников, которые выражены в мимике, жестах человека и занимаемой им позе.

Невербальные коммуникации: сущность и виды

Невербальные проявления эмоций в целом связаны с невербальной коммуникацией, распознавание которых позволяет понять своего собеседника, его настроение, переживания, ожидания, чувства, морально-личностные качества и др.

Специалисты выделяют несколько видов невербальной коммуникации – это кинесика, гаптика, мимика, проксемика, окупесика, хронемика, одорика, аускультация, гастика, системология, паралингвистика, актоника.

К более упрощенным типам невербальной коммуникации относятся:

- движения тела – жесты, мимика, пантомимика, походка, поза;

- визуальный контакт – частота контакта, направление, длина паузы;

- пространственная структура общения – угол общения партнеров, ориентация, дистанция;

- время – приход, опоздания, культура времени, соотношение времени и статуса;

- проявление эмоций на лице.

Виды и функции эмоций

На личике новорожденного ребенка уже проявляются невербальные эмоции, но своего совершенства они достигают в подростковом возрасте. В это время общение становится ведущей деятельностью подростка, а эмоции являются своеобразным инструментом, с помощью которого мозг оценивает происходящее как внутри человека, так извне.

Эмоции субъективны и одну и ту же ситуацию люди воспринимают диаметрально различно. Однако язык эмоций объединяет весь мир, несмотря на воспитание, культуру, расу. Тон, мимика, жесты человека хорошо считываются и позволяют понять его состояние.

В психологии различаются положительные, отрицательные, нейтральные эмоции:

- Положительными эмоциями являются блаженство, радость, удовольствие, восторг, уверенность в себе, благодарность, гордость, симпатия и др.

- Отрицательными являются гнев, злость, тревога, ревность, скука, досада, разочарование, нетерпение и др.

- Нейтральные эмоции выражают удивление, созерцание, безразличие, любопытство.

Готовые работы на аналогичную тему

Эмоции являются важными свойствами организма человека, а не пустой раскраской его жизни. Эмоции выполняют защитную, мотивационную, сигнальную функции.

Являясь моментальной реакцией человека, защитная эмоция в момент опасности может спасти от самых непредвиденных последствий. Что касается мотивационной функции, то она применяется чаще остальных, поскольку мотивация побуждает к действию. Сигнальная функция эмоций говорит о потребностях человека, о его состоянии.

Специалисты различают эмоции и чувства:

- Эмоции – это временное переживание определенных чувств, например, восторга, восхищения, радости, наслаждения.

- Чувства представляют собой отношение к предметам окружающей действительности.

Из высших чувств в качестве примера можно привести чувство влюбленности – но, по сравнению с любовью это будет более простое чувство.

Грань между эмоциями и видами чувств условная, что дает возможность любить и ненавидеть одновременно.

Несмотря на условную грань, психологи сумели чувства систематизировать и выделить моральные, практические, интеллектуальные, эстетические чувства:

- Моральные чувства – совесть, патриотизм, дружба, любовь.

- Практические чувства связаны с трудовой деятельностью человека – удовлетворенностью или неудовлетворенностью трудом.

- Интеллектуальные чувства – любознательность, познание, удивление, радость открытия, а к эстетическим – умение и возможность созерцать красоту окружающей природы.

Элементы невербального общения

Чаще всего человеку необходим зрительный контакт, потому что большая часть людей относятся к визуалам. Чтобы понять настроение собеседника говорящий должен посмотреть ему в глаза, например, расширенные зрачки говорят о нервном напряжении, которое может быть вызвано либо ложью, либо неприятной темой.

Взгляд бывает разным:

- фиксирование взгляда на лбу собеседника подразумевает серьезный разговор и носит название делового;

- взгляд, расположенный между линией глаз и губ получил название светского;

- взгляд, останавливающийся на зоне груди, шеи, губ, скорее всего, означает сексуальную заинтересованность и называется интимным;

- взгляд искоса означает, что собеседник относится подозрительно.

С лица человека, благодаря мимике, можно считать большой объем информации. Здесь важно не только уметь читать выражение лица, но и создавать нужное впечатление. В этом вопросе самым непревзойденным оружием является улыбка.

Психологи считают, что когда лицо собеседника не видно, теряется до 15% необходимой информации. Современное общение через интернет не дает возможности видеть лицо человека, его реакцию, а написанное слово может нести разную информацию.

Не только речь и одежда человека производят впечатление, но и его жесты и позы. Скрещенные ноги или руки собеседника говорят о его закрытости или недоверии и дают много скрытой информации. В разговоре используются жесты, но их обилие может показаться собеседнику просто кривлянием.

Дистанции между собеседниками тоже играют большую роль, и близкое расположение мало знакомого человека всегда бывает неприятным явлением.

Частью невербального общения являются прикосновения, передающие немалую информацию, даже рукопожатие может сказать о настроении собеседника.

Вербальные и невербальные средства общения отдельно друг от друга не существуют, например, одно и то же слово, произнесенное с разной интонацией, может звучать как насмешливо, так и одобрительно.

Любой оратор должен обладать и применять в своей речи целый набор средств общения.

Невербальное проявление эмоций

Ту или иную реакцию человека сопровождает вербальное проявление – жест, взгляд, слово, интонация. Чтобы научиться их контролировать, надо вовремя определить, какая из эмоций возникла в конкретный момент времени.

Несмотря на то, что эмоций очень много, психологи выделяют 4-е базовые – это радость, грусть, гнев и страх.

Рисунок 1. Невербальное проявление эмоций. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Каждая из этих эмоций имеет свои подвиды, степень проявления которых зависит от ситуации и личности. Так, например, базовая эмоция радости включает оживление, счастье, предвкушение, надежду, восторг, ликование, интерес, принятие.

Человек, испытывающий эту базовую реакцию, улыбается, раскрывает свои ладони, чтобы всех обнять, он расслаблен и готов помочь, а глаза излучают блеск.

К подвидам эмоции страха относятся испуг, ужас, беспокойство, подозрение, тревога, растерянность, неуверенность, вина. Признаками страха являются широко раскрытые глаза, напряжение и дрожь по телу, мурашки. У человека дрожит голос, возникает желание уйти и спрятаться, может возникнуть боль за грудиной.

Такая эмоция как грусть имеет свои подвиды – тоску, печаль, безысходность, уныние, сожаление, горечь лень, жалость. Человек, объятый этой эмоцией, имеет потухший и рассеянный взгляд, у него тихий голос и опущенная голова, уголки губ тоже опущены. Плечи при данной эмоции приподняты, в руках ощущается слабость, дыхание замедленное.

К подвидам базовой эмоции гнев относятся злость и ярость, ненависть и недовольство, высокомерие, ирония, отрицание и возмущение. Испытывая гнев, человек сильно напряжен, ладони у него сжаты в кулаки, а глаза излучают злой блеск. Лицо может быть оскалено, а голос переходит в громкий крик, фразы резкие и взгляд исподлобья, брови сведены, а глаза прищурены или навыкате.

Свои чувства открыто показывают только дети и всё, что нашло у них отклик, тут же прорывается наружу.

С возрастом появляется больше возможностей контролировать свой эмоциональный фон. Взрослый человек или под влиянием окружающих, или научившись, держит свою реакцию на окружающие события внутри.

Контролировать свои эмоции можно двумя способами.

Первый способ– против воли сдерживать себя и не показывать эмоций, что является или результатом воспитания, или психологического перенесенного потрясения.

Второй способ – проявлять эмоции по ситуации. Этот способ является результатом работы над собой и считается более безопасным для физического и психического здоровья.

Источник

Невербальные проявления эмоций

Вы будете перенаправлены на Автор24

Для начала определим круг разработанности данной проблемы и кратко перечислим ученых.

Ученые, которые занимались проблемой невербальных проявлений эмоций: П. Экман, У. Фризен, Э. Берн и др.

Для изучения проблемы невербальных проявлений эмоций нам необходимо рассмотреть невербалику в целом, а затем перейти к эмоциям.

Понятие

Наиболее общее определение невербальной коммуникации звучит следующим образом:

невербальная коммуникация – это обмен информацией без использования речи. Это общения при помощи мимики и различных знаковых систем.

Эмоции представляют собой специфический класс субъективно переживаемых состояний, различных ощущений приятного и неприятного, само отношение человеку к миру, себе и окружающим.

Невербальная коммуникация и невербальное проявление тесно связаны между собой.

Типы невербальной коммуникации

Выделяется несколько типов невербальной коммуникации: кинесика, гаптика, мимика, проксемика, окупесика, хронемика, одорика, аускультация, гастика, системология, паралингвистика, актоника.

Подробнее о них мы узнаем, обратившись к рисунку 1.

Рисунок 1. «Типы невербальной коммуникации»

Также выделяется и более упрощенные типы невербальной коммуникации.

- Кинесические:

- выразительные движения тела (жесты, мимика и пантомимика, поза, походка);

- визуальный контакт (направление, длина паузы, частота контакта).

- пространственная структура общения (ориентация и угол общения партнеров, дистанция);

- время (опоздания, ранний приход, соотношение времени и статуса, культура времени).

Невербальные проявления эмоций

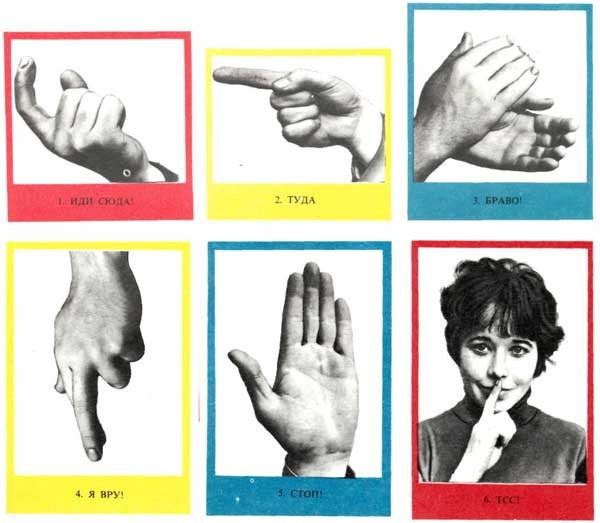

Невербальное проявление эмоций мы можем проследить по выражению лица, различных жестов. Представим информацию наглядно на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2. «Универсальные проявления эмоций: радость, гнев, удивление, страх»

Рисунок 3. «Жесты»

Невербальное проявление эмоций начинается с самого рождения ребенка, однако совершенства оно достигает лишь в подростковом возрасте, когда общение со сверстниками становится ведущей деятельностью.

Далее рассмотрим подход П. Экмана и У. Фризена. Они представили невербальное общение (и выражение эмоций, в частности) в виде определенных кодов. Перечислим их ниже:

- «эмблемы» — это определенный устойчивые коды, которые тесно связаны с культурой и осознанно употребляются;

- «иллюстраторы» — неустойчивые коды, которые тесно связаны с речью и могут употребляться как осознанно, так и неосознанно;

- «регуляторы» представляют собой коды, которые направлены на поддержание общения;

- «экспрессивные» являются лицевыми знаками;

- «адапторы» — это остаточные формы когда-то целесообразных действий, сопровождающих потребности человека, их функции в общении заключаются недостаточно осознанно в поддержке, защите себя.

Таким образом, невербальные проявления эмоций тесно связаны с невербальной коммуникацией в целом.

Источник

2.3. Невербальные способы выражения эмоций у мужчин и женщин

Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики характеризуется повышенным интересом исследователей к проблемам языкового и речевого воплощения эмоций, изучение которых невозможно без всестороннего анализа невербального поведения как биологически детерминированной системы, являющейся неотъемлимой частью процесса общения. Существует как минимум две семиотические плоскости эмоций – вербальная, репрезентирующая языковое выражение эмоций, и невербальная, представляющая физиологическое проявление эмоций. Отдельные работы в области эмотиологии, коммуникативной лингвистики, а также в области невербальной семиотики акцентируют универсальный и действенный характер невербальных средств как объективных индикаторов эмоционального состояния человека (Горелов 1980; Богданов 1990; Жельвис 1990; Покровская 1998; Вансяцкая 1999; Крейдлин 2001; Яновая 2002). Поэтому в условиях речевой коммуникации нам кажется необходимым рассмотрение особенностей языковой интерпретации невербального поведения как эмоционально информативной и важной по прагматической направленности составляющей процесса общения.

Все взаимодействия человека с окружающей средой имеют определенную эмоциональную окраску. В общение людей оказываются закономерно включены эмоции коммуникантов. Это эмоциональное отношение, сопровождающее речевое высказывание, образует невербальный аспект обмена информацией – невербальную коммуникацию.

Известно, что говорящий человек передает словесную информацию двух основных категорий: смысловую информацию и экстралингвистическую информацию, включающую сведения о говорящем, его отношение к предмету разговора, слушающему.

Язык является первичной естественной формой выражения мысли человека. В этом смысле он – единственное и достаточное средство выражения мысли (Колшанский 1974:3). Однако это вовсе не означает, что процесс коммуникации проходит изолированно от конкретной ситуации общения. Для участников общения имеет значение и тембр голоса говорящего, и его жесты, мимика, лексика, которой он пользуется в процессе разговора. Эмоциональная информация, выражаемая указанными средствами, является дополнительной к интеллектуальной и представляет собой обязательный элемент любого процесса коммуникации, зачастую определяя этот процесс. «В тех ситуациях устного общения, когда речевые и языковые единицы являются явно преобладающими, доминирующими способами кодирования и передачи смыслов, последние четко оформляются и кодируются не одними только лингвистическими средствами, но также знаковыми элементами поз и движений различных частей тела» Крейдлин 2001: 168).

Поэтому для адекватного понимания людей невербальный канал общения имеет огромное психологическое значение, тем более, что словами можно замаскироваться, скрыть любое эмоциональное состояние, а невербальные особенности речи или поведения, будучи непроизвольными по своему происхождению, в одно мгновение могут разоблачить говорящего, так как воспринимаются слушателем подсознательно и адресованы к тем же подкорковым структурам нашего мозга, и превосходят вербальный канал по скорости дешифровки (Ekman, Friesen 1975: 136; Рюкле 1996: 55; Шаховский 1995: 6 и др.). Общее же содержание сообщения достигается, как правило, совокупностью лингвистических и паралингвистических средств.

Особенность элементов невербальной коммуникации в том, что они формируются раньше, чем вербальная часть высказывания, которая накладывается на предварительно выраженную невербальную часть. Поэтому все эмоционально-выразительные средства манифестируются в акте сообщения значительно раньше, чем вербальные средства.

Между вербальным и невербальным компонентом могут складываться разные виды отношений. Как правило, эмоциональный контекст речи, сопровождаемый паралингвистическим компонентом, может совпадать с ее логическим смыслом и в значительной мере его усиливать. Следовательно, в данном случае паралингвистический компонент выполняет функцию дополнения, подкрепления, когда он включается в речевой акт и подтверждает его однозначность. Такие невербальные сигналы являются конгруэнтными:

Elle prononça d’une voix joyeuse: — La suite à demain! C’est comme ça qu’on écrit un article, mon cher monsieur. – Elle se frottait les mains, tout à fait heureuse de son idée. (Maupassant, 54)

Но эмоциональный контекст независим от логического смысла речи и иногда может ему противоречить. В таком случае правомернее будет говорить о рассогласованности (неконгруэгтности) вербального и невербального компонентов, о разрушении паралингвистическими средствами словесной коммуникации, которое чаще используется с осознанными и преднамеренными целями.

— N’est-ce pas qu’elle est amusante, cette chère Madame Lattapie et surtout ne la prenez pas au tragique. – Il le disait avec un air qui s’exprimait une haine fatiguée et courtoise. (Roy, 119)

Исследования доказывают, что невербальные сигналы несут в 5 раз больше информации, чем вербальные, и в случае, если сигналы некогруэнтны, коммуниканты полагаются на невербальную информацию, предпочитая ее словесной.

Некоторые исследователи отмечают следующие отличия невербальных эмоционально-выразительных свойств речи от речевой системы: эволюционную древность; психофизиологическую обособленность от слова, непроизвольность и подсознательность; всеобщую универсальность и понятность вне зависимости от языковых барьеров между людьми; обеспеченность акустическими средствами кодирования и физиологическими механизмами декодирования (Морозов 1989: 6). На наш взгляд, правомерно было бы согласиться с таким утверждением частично, так как мы не разделяем точку зрения В.П. Морозова относительно всеобщей универсальности невербальных средств.

Более близкой нам является тория П.Экмана (1992), согласно которой выделенные им в ходе многочисленных экспериментов основные эмоции, а именно: радость/счастье; удивление/ изумление; страх; отвращение/презрение; печаль; гнев/ярость; интерес/любопытство связаны с нейронной программой человека и считаются универсальными, т.к. одинаково распознаются разными народами. Все остальные эмоции П.Экман относит к дополнительным, или вторичным: они не столь ярко выражены и, по его мнению, являются модификацией или некоей комбинацией основных.

Культурная вариативность, как полагает Экман, относится только к дополнительным эмоциям и к их выражениям на лице.

Еще ранее Клейнберг, исследовавший описание эмоций на лице в китайской литературе, отметил, что, несмотря на некоторое сходство в выражении эмоций на лице, такие «базовые» эмоции как гнев и удивление выглядели совершенно неузнаваемыми для европейца (Darwin and…, 1973: 175). Отсюда им был сделан вывод о культурной относительности мимического выражения эмоций, т.е. в каждой культуре существует определенный набор мимических компонентов, служащих для выражения той или иной эмоции.

Каждая культура характеризуется как своим вербальным языком (основным средством общения), так и невербальными средствами коммуникации. Болгары несогласие с собеседником выражают кивком головы, который русский воспринимает как утверждение и согласие, а отрицательное покачивание головой, принятое у русских, болгары могут легко принять за знак согласия.

В.П.Морозов считает возможным выделение «языка эмоций». Замечено, что характерная черта языка эмоций – его независимость от слова. Эмоциональная интонация может усиливать смысл слова, противоречить ему и существовать вообще без слов. Язык эмоций как совершенно самостоятельный канал передачи информации может функционировать не только параллельно со словом, но и без него – в форме восклицаний, плача, смеха. Отмечают, что язык эмоций – это выразительные движения, к которым относят движение лицевых мышц (мимика), движения головы, конечностей и корпуса (пантомимика), возникающие рефлекторно при переживаниях. Переживаемые эмоции вольно, а иногда против воли человека, автоматически отражаются в мимике и пантомимике и сигнализируют о состоянии человека. Таким образом, язык эмоций позволяет не только выражать свои собственные эмоции, но и понимать эмоциональные переживания других.

Рассмотрев ранее способы выражения эмоционального аспекта в речи, в данном параграфе уместным было бы добавить, что к средствам выражения эмоциональности относятся и все «околоязыковые средства, которые входят в состав паралингвистической сферы коммуникации» (Колшанский 1974: 26).

В рамках невербальной коммуникации выделяют понятие паралингвистических средств или невербальных компонентов, которые определяются как «средства несловесной коммуникации в речевом акте и несловесные элементы, принимающие участие в процессе вербализации (при порождении речи) и девербализации (при рецепции речи)» (Горелов 1980: 25). К таким средствам относятся:

— единицы кинетической системы: жесты, мимика, язык телодвижений;

— элементы фонации: тембр и модуляция голоса, интонация, паузы, коммуникативно значимое молчание;

— графические элементы: почерк, способы графических дополнений к буквам, их заменители.

К паралингвистическим средствам следует также отнести и проксемические компоненты, т.е. коммуникативно значимое использование пространства.

Таким образом, в нашей работе под паралингвистическими средствами мы будем понимать все явления, сопровождающие всякую языковую деятельность, вычленяя при этом три основные группы компонентов: кинетические, просодические и проксемические, которые образуют знаковую систему, дополняющую и усиливающую, а иногда и заменяющую средства вербальной коммуникации.

Учитывая специфику нашего практического исследования, а именно, выявление особенностей/различий в вербальном и невербальном поведении мужчин и женщин, отраженном в произведениях французской художественной литературе, основной акцент при выделении невербальных средств нам кажется релевантным сосредоточить на описании кинетических (мимики, жестах) и фонационных средств коммуникации.

Одним из наиболее легко поддающихся распознаванию кинетических проявлений является выражение лица или мимика. Очевидно, что по лицам людей в ничуть не меньшей степени, чем по их словам, можно судить об их актуальном психологическом и, в частности, эмоциональном состоянии, например, нервничают ли они, удивлены чем-то, сердятся или радуются. Лицо и многие связанные с ним мимические жесты и движения (поднимать брови, закрывать глаза, надуть губы, наморщить лоб, улыбка, поцелуй и др.) не только соотносятся с конкретными эмоциями, но и выполняют определенные коммуникативные и социальные функции.

Г.Е.Крейдлин выделяет следующие функции лица как «места симптоматического выражения чувств, внутреннего состояния человека и межличностных отношений»: функцию выражения чувств и отношений, которая является одной из главных, коммуникативную, состоящую в передаче адресату эмоциональной и иной информации, а также отражающую межличностные отношения и регулятивную, в частности, фатическую, связанную с лицевыми реакциями на сообщения других людей (Крейдлин, 2001: 228).

В диалоге даже малейшие изменения лица собеседника бывают чрезвычайно информативными, и на их основе люди часто выносят самые разнообразные по своему характеру суждения о коммуникативном партнере.

П.Экман считает, что по внешним проявлениям реконструируется и познается внутренний мир человека, к какой бы культуре он не принадлежал. Несмотря на то, что выражение эмоций зачастую зависит от культуры, правил проявления, индивидуальных различий и обстоятельств, существует ряд панкультурных выражений эмоций на лице. По Экману, лицевые выражения представляют собой биологически врожденные двигательные активности, а потому служат надежными диагностическими показателями конкретных эмоций (Экман, Фризен, Томкинс 1971).

Одним из центральных понятий кинесики является понятие жеста. Жест как семиотическое понятие определяется как «знаковая единица общения и сообщения, которая имеет мануальную, мимическую или другую пантомимическую форму выражения, выполняет коммуникативную функцию и характеризуется воспроизводимостью и смысловой ясностью для представителей какой-либо нации или для членов какой-либо социальной группы» (Филиппов 1975).

Жест, как и всякий знак вообще, имеет означающее и означаемое, связь между которыми носит в большинстве случаев конвенциональный характер. Именно это обстоятельство позволяет отличать их от физиологических движений: ср. например, движение почесывания (когда чешется) и почесывание в затылке как знак недоумения. Пожатие плечами может указывать на незнание, головой можно утвердительно кивнуть или отрицательно помотать, и это все — конвенциональные знаки-жесты. По мнению Г.Е.Крейдлина, для значительной части жестов их означающее совпадает с формой того или иного движения (Словарь языка русских жестов 2001).

Еще одним отличием жестовых знаков от незнаковых физиологических движений является способность жестов менять свое значение в географическом и культурном пространстве, а также во времени. Поэтому жесты имеют полнозначные варианты – географические, социальные, культурные.

Параллельное существование и взаимодействие языка тела и языка слов в акте коммуникации возможно в силу того, что глубинные процессы, лежащие в основании невербальной и вербальной деятельности человека, по всей видимости, в существенных отношениях аналогичны. Все исследователи сходятся во мнении, что языки жестов – это особые языки, имеющие статус языковой системы, на них распространяются закономерности языковых систем.

Язык жестов (как и разговорная речь) конситуативен и спонтанен, в нем имеется развитая грамматическая структура, которая обеспечивает адекватную передачу смыслов и отношений между грамматическими значениями. Жесты, как и языковые единицы, по большей части являются символическими знаками. Они образуют лексикон языка тела, точно так же, как лексические единицы принадлежат словарю естественного языка. Жесты поступают в форме «предложений» и точно сообщают о действительном состоянии, настроении и отношении человека. Жестовое поведение людей, как и речевое, меняется в пространстве, во времени, а также под действием изменяющихся социоэкономических и культурных условий. Жест более иконичен, чем слово, но они оба конвенциональны и не связаны однозначно с изображаемым.

Язык жестов способен практически полностью перелагаться на устную речь фонемно-интонационным способом. «Жесты всегда выражают те мысли и чувства, которые можно обозначить при помощи слов» (Филиппов 1975: 19). При переложении жестов словами наблюдается два слоя лексического значения: поверхностное – обозначение моментов физического производства жестов; глубинное – значение, свойственное жесту как прямому знаку (Филиппов 1975).

Передача в процессе коммуникации некоторой информации чисто вербального характера или подкрепленной паралингвистическими средствами невозможна без участия субъекта, производящего речевой акт. Такая характеристика субъекта, релевантная для нашего диссертационного исследования, как пол говорящего, важна и необходима при восприятии и адекватном понимании коммуникативной личности.

Параязыковое невербальное поведение женщин отличается от аналогичного поведения мужчин. Поскольку жестовые движения, как паралингвистические категории, имеют первоначально выраженную биологическую основу (безусловно, общество и культура могут существенным образом изменить влияние биологических факторов), релевантность противопоставления мужских и женских жестов в кинетической системе любого языка очевидна.

Р.Бирдвистел выделил и описал типологически значимые противопоставления по полу, имеющие место в жестовых системах американских культур, которые обнаруживают себя в позах, телодвижениях и в выражениях лица (Birdwhistell 1970: 42). Известный исследователь поз А.Монтегю в связи с половыми различиями в жестовом поведении отмечает, что самый известный в западной культуре мужской жест – это почесывание в затылке; женщины так себя обычно не ведут (Моntagu 1971).

Кинетические средства коммуникации, такие как жесты, различны в своих проявлениях мужчинами и женщинами и один и тот же смысл выражают по-разному. В случае умственного затруднения или недоумения мужчины разных географических и культурных регионов обычно потирают рукой подбородок или чуть тянут вниз мочки ушей, трут лоб, щеки или тыльную сторону шеи. Находящиеся в тех же самых интеллектуальных и психологических состояниях женщины пользуются совсем другими жестами. Например, они «несколько приоткрыв рот, прикладывают указательный палец к нижним передним зубам либо приставляют его к подбородку» (Моntagu 1971: 208). Испытывая эмоцию смущения, мужчины потирают рукой подбородок или нос, а женщины – щеку или область непосредственно перед шеей. Если мужчина при вербальном общении потирает одновременно глаза или пытается отвести их и при этом смотрит в пол, то, вероятнее всего, что он говорит неправду. Женщина в таких случаях слегка дотрагивается до глаз или потирает область под глазом.

Различия по полу, отражаемые в невербальном поведении, привели к тому, что отдельные жесты и даже целые стили невербального поведения стали оцениваться как (более) женские и, соответственно, (более) мужские, независимо от реального пола их исполнителя. И это не означает, что мужчины не могут исполнять некоторые женские жесты (или наоборот), просто такое невербальное поведение не является для мужчин (женщин) нормативным и стереотипным. Например, в последнее время женщины переняли жест «большие пальцы заткнуты за пояс», который является в основе своей мужским агрессивным жестом.

Наряду с языком жестов существует еще один важный компонент эмоциональной кинетической коммуникации – пантомимика или язык телодвижений и поз. Тело человека выражает очень многое – кто, что и каков он есть, оно постоянно «ведет беседу». Исследователи отмечают, что телесные проявления – это нечто спонтанное, что человек почти не осознает их и практически не в состоянии изменить. Если же попытаться контролировать язык тела, то спонтанность исчезает, и наблюдатель тут же почувствует надуманность телодвижений, что приведет к снижению эмоционального воздействия коммуниканта на окружающих.

Что касается выражения эмоций с помощью поз, то здесь исследования П.Экмана и В.Фризена показали, что по сравнению с мимикой и жестикой поза дает относительно скудную информацию об эмоциональных состояниях человека: если выражение лица предоставляет больше информации о конкретных эмоциях, то положение тела (поза) демонстрирует глубину и интенсивность переживаемой эмоции (Ekman, Frisen, 1975).

Весьма популярными в разных культурах являются вербально выраженные этические оценки невербального поведения типа «неприлично», которые соотносятся, главным образом, с половыми различиями и сексуальной сферой. Невербальное взаимодействие мужчин и женщин друг с другом чувствительно к этическим нормам и отклонениям от них. В значительной мере сказанное относится и к позам: позы и связанные с ними ориентации рук ног и туловища по-разному отражают половые различия, а этические оценки поз, учитывающие различия по полу, составляют в различных культурах основу нормативного гендерного этикетного поведения.

Наблюдения над коммуникативным (в широком смысле слова) поведением показали, что мужчины, когда они сидят чаще, чем сидящие женщины, меняют позу и положение ног. Особенно это часто происходит у мужчин при их первом знакомстве и беседе с женщиной. Психологи утверждают, что частая смена позы стереотипно связана с повышенным чувством неловкости у мужчин и с большим, чем у мужчин, чувством уверенности в себе женщин (Дэвис, Уэйтс, 1981). Исследования показали также, что мужчины и женщины чувствуют себя более комфортно и активно в разговорах с лицом того же самого пола, чем противоположного, и это проявляется не только в вербальном, но и невербальном поведении. Например, в беседах с лицами того же пола человек с большей легкостью принимает свободные позы, а движения его рук и туловища имеют большую амплитуду.

И мужчины, и женщины часто маркируют позами свое отношение к партнерам по диалогу. При этом поза женщины имеет четко выраженную фронтальную ориентацию по отношению к человеку, который ей приятен, и боковую ориентацию к человеку, который ей очевидным образом не нравится. Мужчины в беседах с партнером, который им безразличен, часто несколько наклоняют туловище в сторону. Данное телодвижение семиотически значимо и означает «напряженность отношений». Мужчины в беседах с женщинами, не вызвавшими у них симпатию, делали это часто (Дэвис, Уэйтс, 1981).

В европейской и американской культурах мужскими являются такие позы, как, сидеть, развалясь в кресле; стоять, широко раздвинув ноги; находиться на достаточном расстоянии от собеседника; положением тела свидетельствовать о незаинтересованности в разговоре и даже скуке.

Женский стиль кинетического поведения тоже отражается в особых позах, походке, жестах, таких, как поправить волосы, чуть наклонить голову, сидеть, сомкнув колени, садиться на близком расстоянии друг от друга, при коммуникации фиксировать свой взгляд на лице собеседника, невербально демонстрировать участие в разговоре, положением тела свидетельствовать о заинтересованности и внимании.

Женщина говорит не только словами, она говорит паузами, звучанием голоса, мимикой, жестикуляцией, выражением глаз, всей своей внешностью и даже покроем одежды.

Обычно мужчины уделяют зрительному контакту больше внимания, когда говорят сами, а не когда слушают других. В противоположность им, женщины чаще прибегают к визуальному контакту, слушая других и реже – когда говорят сами. В некоторых культурах, например на Востоке, у женщин в обычае редко обращаться к непосредственному зрительному контакту.

Что касается декодирования невербальной коммуникации, то замечено, что женщины делают это гораздо быстрее и успешнее. На вопрос, почему женщина достигает более высокого мастерства в чтении невербальных сигналов, нет однозначного ответа.

По мнению В.П. Шейнова, причина высокой чувствительности женщины к скрываемому подтексту кроется во врожденном умении замечать и расшифровывать невербальные сигналы (Шейнов). Холл (Hall, 1979) и Хенли (Henley, 1977) выдвинули гипотезу, что более невербально чувствительны те люди, которые находятся под психологическим давлением. Это давление заставляет их быть более чувствительными к невербальным стимулам других людей. Кроме того, Холл пришла к выводу, что чем более «традиционна» женщина, тем более она способна «читать» мужские невербальные сигналы. Таким образом, можно рассматривать социально обусловленные поведенческие паттерны как психологический прессинг, довлеющий над современной женщиной.

Область паралингвистики, занимающаяся исследованием расстояния между участниками общения и влиянием его на процесс коммуникации, получила название проксемики. Пространственное поведение коммуникантов сообщает огромное количество значений. Принимая во внимание, что основными понятиями проксемики являются пространство, дистанция и территория, Хенли (Henley, 1984) отмечает, что личные пространства бывают различными по величине и зависят от обстоятельств. Исследования, проведенные в Америке, показывают, что личное пространство у женщин меньше, чем у мужчин, и это объясняется тем, что женщины более открыты и дружелюбны, а также их природными особенностями. Но изучение поведения мужчин и женщин с незнакомыми людьми показало, что при приближении незнакомца женщины чаще отходят в сторону и уступают свою территорию, в то время как мужчины «удерживают позиции».

При изучении тактильного поведения отмечено, что женщины чаще прикасаются друг к другу и их прикосновения более интимны. Исследование прикосновений преподавателей-мужчин и преподавателей-женщин к детям показало, что мужчины-преподаватели в отличие от женщин-преподавателей по-разному прикасаются к девочкам и мальчикам: с девочками чаще используется прикосновение-помощь, в то время как при общении с мальчиками – дружеское прикосновение (Henley, 1984:359). Таким образом, прикосновение взрослых мужчин к девочкам ставит их (девочек) скорее в зависимое положение.

На наш взгляд, различие невербального поведения мужчин и женщин – это различие между полами, которое не только зависит от природы, но и от социального статуса, и до женщин дотрагиваются чаще, т.к. считают это подобающим и с помощью невербальных средств «ставят их на место».

Ниже, в п. 3.5. данного исследования, мы проведем наш собственный анализ особенностей невербального поведения французских мужчин и женщин на основе практических реализаций такого типа коммуникативного поведения.

Таким образом, в эмоциональное общение коммуникантов наряду с вербальной информацией включена информация, передаваемая с помощью невербальных средств коммуникации. Кинетические средства являются особым языком, имеющим свои единицы и структурную организацию, подобно разговорному языку. Несмотря на то, что существует ряд панкультурных проявлений эмоций в мимике и жестах, каждая культура характеризуется своим специфическим и отличным от других набором невербальных средств коммуникации.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II

Итак, в данной главе нами был проведен анализ теоретической литературы и высказаны наши собственные предположения для решения следующих задач: определения базовых для нашего исследования эмоций и установления различий в невербальном поведении мужчин и женщин, в результате чего мы пришли к следующим выводам:

Эмоции служат одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения человека. Эмоции вмешиваются во все уровни когнитивных процессов и выражаются через коммуникативное поведение homo sentiens: его речь и невербальное поведение.

Эмоциональная сфера человека и способы ее проявления характеризуются гендерной дифференциацией. Формы проявления эмоциональных переживаний и их содержание детерминируются не только психофизиологическими механизмами, но и социальными и культурными нормами поведения.

На языковом уровне эмоциональность как психологическая категория трансформируется в эмотивность. Эмоциональное отношение к действительности, проходя через особый психический механизм отображения, закрепляется в семантике слов и предложений в виде семантических компонентов, которые и формируют их эмотивность.

На основе гипотетико-дедуктивного метода и метода частотного анализа встречаемости эмоций в текстах художественной коммуникации мы определили «базовыми» для своей работы следующие пять эмоций: эмоции радости, грусти, гнева, страха и удивления.

В эмоциональное общение коммуникантов наряду с вербальной информацией включена информация, передаваемая с помощью невербальных средств коммуникации, имеющая специфические культорологические особенности.

Невербальное поведение мужчин и женщин имеет отличные черты, которые проявляются с помощью различных средств невербального поведения: кинетических, фонационных и проксемических. Данные особенности самовыражения обусловлены социально, а не только биологически.

Определив одним из выводов для нашей работы тезис о различном эмоциональном поведении мужчин и женщин в рамках одной культуры, мы формулируем задачи Главы III третьей главы следующим образом:

определить доминантную эмоцию эмотивного поведения мужчин и женщин во французской художественной коммуникации;

установить гендерные приоритеты при актуализации базовых эмоций в выборе языковых и невербальных средств при актуализации эмоций;

рассмотреть динамику эмотивного поведения мужской и женской коммуникативной личности во французском языке в период с XVII по XX вв.

ГЛАВА III. Отражение гендерных особенностей эмоциональной языковой личности во французской литературе

Источник