- Чем эмоции ИИ будут отличаться от эмоций людей

- Как мы переживаем эмоции?

- Можно ли научить ИИ испытывать что-то похожее?

- Ладно, как это сделать?

- И все-таки, хотя бы в теории такое возможно?

- Эволюция интеллекта: зачем роботам эмоции

- Введение

- Новое определение

- Индивидуализация

- Интеллект на пути к разуму

- Робопсихология как она есть

- Благодарности и приглашения

Чем эмоции ИИ будут отличаться от эмоций людей

Как мы переживаем эмоции?

Об эксперте: Марина Чурикова, Lead Research Scientist в Neurodata Lab.

Эмоции — это комплексный психофизиологический ответ организма на события, происходящие в нашей жизни. Чтобы понять, можно ли научить нейросети эмоциям, вначале нужно разобраться с тем, что мы сами понимаем под эмоциями и как мы их переживаем.

Обычно переживание какой-либо эмоции включает в себя:

- некоторое внутреннее состояние, которое в обиходе и называется «эмоцией» (когда человеку грустно, страшно, или он испытывает радость);

- сопутствующие ему физиологические реакции (комплекс процессов, которые происходят в нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, и эндокринной системах организма);

- внешние проявления (изменения мимики, движений, жестов, интонации)

Можно ли научить ИИ испытывать что-то похожее?

Сможет ли нечто, не обладающее биологическим телом, когда-нибудь что-нибудь «испытывать» — сложный вопрос, на который мы пока не знаем ответа (хотя такой вариант довольно занимательно описан в рассказе Терри Биссона «Они сделаны из мяса» и фильме «Из машины»).

На данный момент мы можем научить ИИ лишь распознавать человеческие эмоции опосредованно через внешние проявления и реакции человеческого тела и демонстрировать (но не ощущать) сопереживание и эмпатию. Для того чтобы этого достичь, нужно последовательно пройти три этапа:

- нужно научить нейросеть распознавать эмоции собеседника-человека, чтобы сориентироваться в ситуации;

- затем научить ее синтезировать соответствующий ситуации ответ;

- научить ее выдавать этот ответ в форме правильной эмоциональной реакции.

Ладно, как это сделать?

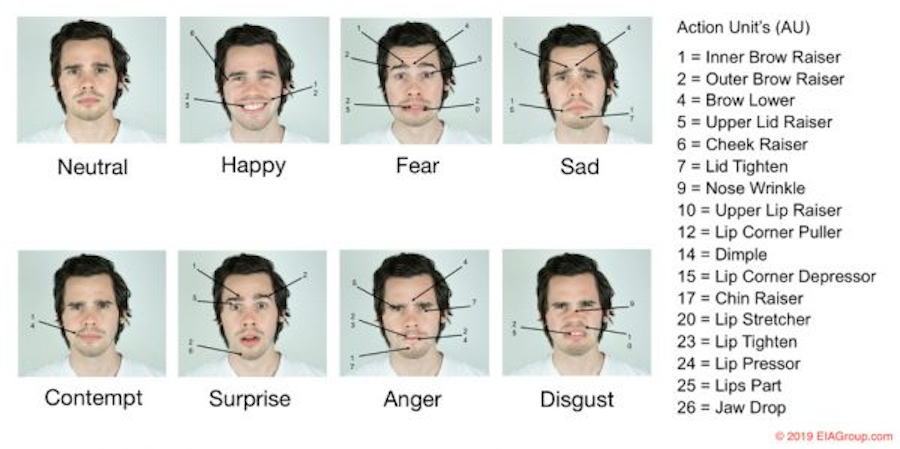

Первый этап — распознавание эмоций человека — ИИ уже неплохо освоил. Самые простые методы распознавания эмоций основаны на анализе взаимного расположения разных мимических сегментов лица. Сюда относится, например «система кодирования лицевых движений» (FACS) Пола Экмана, которая была положена в основу сериала «Обмани меня». Такая система может работать и без участия нейросетей: по сути, она выделяет ключевые точки на лице, затем по этим точкам распознает определенные области лица и их смещения.

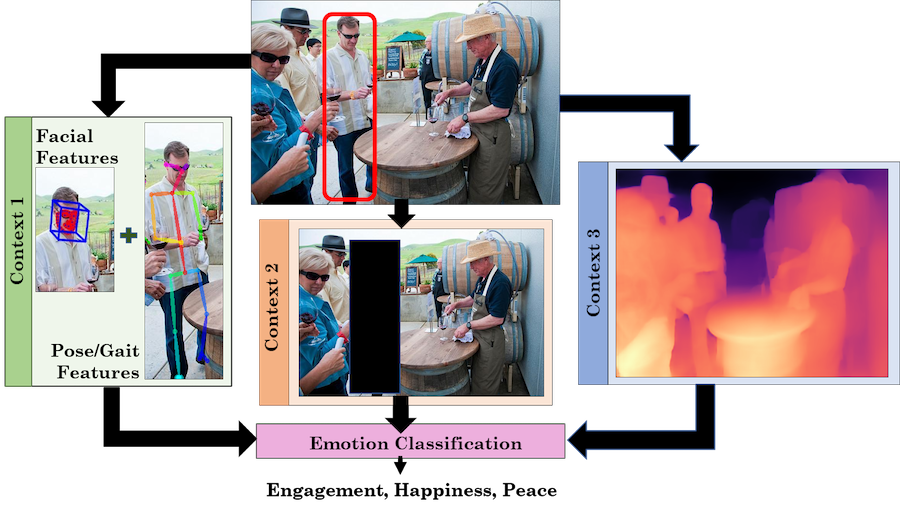

В современной науке подход Экмана признан устаревшим и подвергается критике, одна из причин которой — то, что его методика опирается на движения лицевых сегментов, которые далеко не всегда соответствуют определенной эмоции. Поскольку переживание эмоций может сопровождаться изменениями не только в мимике, но также в физиологии и поведении, то сейчас наиболее точным считается мультимодальное распознавание эмоций. Этот метод предлагает анализировать не расположение отдельных областей лица (например, поднялись брови вверх или сошлись у переносицы), а все лицо целиком на протяжении какого-то времени, ведь переживание любой эмоции имеет свою длительность и фазы. Кроме того, мультимодальный подход также включает анализ жестов, речи и интонации человека и его физиологических параметров.

Собрать все составляющие такой системы довольно сложно, но ученые достигли очень высокого уровня точности: например, сейчас мы располагаем алгоритмами, которые определяют частоту пульса и дыхания человека по видео, а ведь еще недавно это казалось фантастикой. Также на текущий момент мы уже можем неплохо распознавать интонацию, тембр и эмоциональную окрашенность голоса по аудиопотоку, что может использоваться, например, в разработке голосового помощника, где видеопоток недоступен.

Второй этап — синтез эмоционального ответа, то есть расчет того, какую реакцию ИИ должен выдать в ответ на какие-то человеческие эмоции. Синтез зависит не только от того, какую эмоцию ИИ распознал на первом этапе, но и от контекста происходящего — то есть, от ситуации, в которой находится человек, который взаимодействует с ИИ. Контекст играет важную роль в человеческом общении: мы воспринимаем всю ситуацию целиком, и сами интерпретируем эмоции собеседника не только в зависимости от выражения его лица, но и исходя из нашего жизненного опыта и того, как мы понимаем его состояние и слова. Например, если вы стоите в пробке, у вас текут слезы и вы задыхаетесь, то ИИ-помощник может интерпретировать выражение вашего лица и частоту дыхания как «грусть» и подготовить ответ, который должен вас утешить. На самом же деле у вас аллергия на пыльцу, вы забыли таблетки дома и ситуация приводит вас в ярость. Вам нужно не утешение, а адрес ближайшей аптеки, причем озвученный тоном, который не разозлит вас еще больше.

У нейросети «понимание» контекста может осуществляться через анализ окружающих предметов, собеседника, места и прочих доступных видимых параметров, но человеческим жизненным опытом ИИ не обладает. Для ИИ «опыт» — это все те данные, на которых он обучался, он ограничен ими и не может выйти за их пределы.

При синтезе эмоционального ответа нейросеть сможет выбрать его только из тех вариантов, которые ей показали при обучении. Люди же обладают уникальным жизненным опытом, который накапливают всю жизнь, отчего наши эмоции отличаются гибкостью и адаптацией к меняющемуся миру вокруг нас. Кроме того, огромная часть нашей коммуникации обусловлена обществом и культурой: мы проводим много времени на работе, в транспорте и общественных местах, где внешнее выражение эмоций ограничено определенными правилами поведения. Вдобавок наши эмоции могут быть спонтанными и во многом зависят от индивидуальных личностных черт, темперамента, особенностей нервной системы. Даже если представить, что ИИ сможет постоянно дообучаться, будет очень сложно записать и оцифровать все это многообразие реакций и контекстов. В данный момент сложно представить себе нейросетевой алгоритм, способный на такую гибкость.

Кроме того, есть и культурные особенности — например, у ряда культур существуют специальные понятия и знаковые системы для описания эмоций и состояний, которые отсутствуют в английском или русском языке. Это тоже добавляет сложности обучению эмпатичной нейросети.

И, наконец, третий этап — генерация ответа эмоциональным ИИ. Она должна быть достаточно точной и плавной, чтобы человек воспринимал это как естественный процесс и не ощущал, что общается с автоответчиком. Тогда алгоритму нужно воссоздать внешнее выражение эмоций — как минимум, сгенерировать эмоциональное лицо на изображении или видео с сопутствующими жестами и естественной интонацией ответа. Если же ИИ воплощен в механическом роботе, то, возможно, придется дополнительно поработать над пластичностью мимики его лица, плавными и естественными движениями конечностей и туловища (но не настолько, чтобы сделать его полностью антропоморфным, ведь такие объекты вызывают у нас дискомфорт). Вдобавок, вся эта реакция — лицо, мимика, движения и речь — должна генерироваться так же быстро, как это происходит в обычной беседе между людьми.

И все-таки, хотя бы в теории такое возможно?

Некоторые футурологи, например Рэй Курцвейл, считают, что искусственный интеллект будет развиваться по экспоненте, поскольку он создается на основе уже существующих технологий. И что, скорее всего, мы еще при жизни сможем застать появление по-настоящему сильного общего ИИ, способного, в том числе, осознавать себя и возможно даже испытывать эмоции. Однако его появление может создать неожиданную проблему: ИИ может не только достичь человеческого уровня интеллекта, но и сильно превзойти его за очень короткий срок. В результате мы как вид можем оказаться в положении, когда нам придется сосуществовать с чем-то, чьи расчеты, намерения, эмоции и мотивы будут слишком сложны для нашего понимания.

Произойдет ли все так, как предсказывает Курцвейл? Сможет ли ИИ в самом деле переживать эмоции? И будут ли они так уж отличаться от наших? Посмотрим.

Источник

Эволюция интеллекта: зачем роботам эмоции

Эмоции и интеллект, физики и лирики. Сколько уже времени длится противопоставление этих категорий?

Казалось бы, всем известно, что эмоции мешают интеллекту и мы ценим в людях хладнокровие, восхищаемся их умением не поддаться эмоциям и поступить рационально. С другой стороны, отсутствие эмоций тоже нам не очень-то по душе. Вполне возможно, что, не всем нравятся педанты и сухари и, когда они проявляют эмоции, нам, бывает, кажется, что это и есть сама человечность.

Что же такое эмоции? Эксклюзивное ли это качество человека или ими обладают еще и животные? И, наконец, нужны ли эмоции роботам и могут ли они у них быть вообще?

Всех, кто интересуются такими вопросами и любит пофилософствовать, добро пожаловать под кат.

Введение

Эта статья является продолжением статьи, опубликованной ранее под названием

Эволюция интеллекта: начало. В ней излагается довольно простая идея, что если мы предположим, что интеллект не появился единомоментно, а прошел эволюционный путь от крайне простых форм к своей современной модели последнего поколения (интеллекта человека), то традиционное определение интеллекта, заточенное под человека, явно потребует пересмотра в сторону большей универсальности. Кроме этого, в статье для удобства рассуждений введена классификация эволюционных уровней интеллекта, как неких аналогов поколений техники.

Новое определение

Интеллект — это наблюдаемая способность к решению задач, поставленных перед его носителем

В силу своей универсальности такое определение позволяет оторваться от привычного представления об интеллекте, как об эксклюзивной способности человека и посмотреть на окружающий мир с менее антропоцентричных позиций.

Кроме этого, в определении делается акцент на необходимости наблюдения за этой способностью. Мы пока не умеем измерять потенциал интеллекта. В фантастических произведениях зачастую существует некий прибор, который выдает сразу цифру интеллектуального потенциала. Однако, в реальном мире, чтобы измерить какой-то аспект интеллекта мы используем экзамены и тесты, состоящие, собственно, из отдельных задач, и в ходе теста наблюдаем и измеряем баллами оценки эту самую способность к их решению.

Индивидуализация

Главной характеристикой эволюционного уровня интеллекта (как аналога поколения в технике) была выбрана индивидуализация. Судя по комментариям к первой части статьи этот выбор вызвал недоумение.

А ведь все мы хорошо знакомы с индивидуализацией. Когда мы выбираем одежду, такую, не как у всех, украшаем фенечками себя или свой автомобиль, вносим уютное своеобразие в убранство своего стандартизованного жилища — все это проявление нашей индивидуальности, проявления свободы нашего внутреннего мира.

В сумме множество индивидуальностей дают богатство. Богатство мнений, идей, решений, точек зрения, самовыражений и, в итоге, интеллектуальное богатство нас, как народа и в целом биологического вида. И, наоборот, процессы унификации людей, стремление «стричь под одну гребенку», «мерить одной меркой» — современные синонимы оболванивания, малоинтеллектуальности.

Но быть ли уникальной личностью или унифицировать себя, быть собой или быть как все в наше время пока еще наш личный выбор. По крайней мере, мы не ограничены в этом конструктивно и наш интеллект, интеллект человека, в своем потенциале предлагает нам бесконечное индивидуальное разнообразие.

Технически, на другом конце шкалы индивидуализации находятся алгоритмы. Разные компьютеры с одной и той же программой будут действовать всегда одинаковым образом. И, именно в силу своего конструктива, интеллект такого класса обладает нулевым индивидуальным разнообразием или нулевым уровнем индивидуализации.

Интеллект на пути к разуму

Попробуем разобраться, какие же эволюционные вехи находятся между нулевой и бесконечной индивидуализацией?

Первый шаг — когда каждый индивид, носитель интеллекта решает задачи каким-то различным путем, но пути этих решений [технически] неизменны в течение жизни индивида. Если добавить сюда наследование и отбор, то получится вполне ясный механизм эволюции, когда неудачные и неэффективные пути решений будут отсеиваться, а удачные и эффективные — закрепляться. В природе это реализуется через безусловные рефлексы. Назовем это интеллектом I уровня индивидуализации.

Второй шаг — это когда индивидуальный носитель интеллекта имеет [техническую] способность изменять пути решения задач. Теперь уже сам индивид в ходе своей жизни может выбирать более удачные пути решений и отметать неэффективные. В природе это реализуется через условные рефлексы. Это будет интеллект II уровня индивидуализации.

Третий шаг — когда индивидуальный носитель интеллекта имеет [техническую] способность к согласованным коллективным действиям. Согласование действий требует выработки конвенциональной коммуникации. При этом канал коммуникации может быть весьма различен: это и жесты, и звуки, и запахи, и визуальные сигналы. Принципиальной характеристикой здесь является конвенциональность, то есть значения сигналов не предопределено жестко алгоритмами, а является результатом соглашения, локального для группы индивидов. Важной бонус этого уровня — потенциальная способность к межвидовой коммуникации. Это уже интеллект III уровня индивидуализации.

Четвертый шаг — это появление абстрактно-логического мышления. Как известно, мышление базируется на способности к коммуникации, так как абстрактно-логически мы думаем словами, то есть коммуникативными единицами, которые становятся смысловыми. Это интеллект IV уровня индивидуализации, или интеллект человека. Этот уровень интеллекта традиционно называют разумом, а самого человека как вид — разумным.

Как мы видим, каждый шаг принципиально расширяет степень индивидуализации, постепенно изменяя потенциальную способность значения этой характеристики варьироваться от нуля до бесконечности.

Робопсихология как она есть

Благодаря предложенной выше классификации уровня интеллекта мы можем более четко представить как пути усовершенствования роботов, так и их последствия.

Если эволюция интеллекта — это путь от меньшей к большей индивидуализации, то это означает неизбежность появления роботов с индивидуальным поведением, а значит неизбежно возникнет вопрос, как это поведение контролировать и регулировать.

Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. (с) «3 закона робототехники», А. Азимов, 1942

Как мы видим из даты рождения цитируемого произведения, вопрос контроля поведения роботов интересен человечеству уже не первое десятилетие. В данном случае признанный классик фантастики пошел по традиционному пути юриспруденции и сам же в своих произведениях показал бесперспективность этого варианта ввиду легкости изменения его трактовок.

Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло (с) Народная мудрость

Но если вариант ограничений с помощью юридических формулировок бесперспективен, то как же решить задачу контроля и регулирования поведения робота? Давайте посмотрим, как с этой задачей справилась природа. Ведь начиная с II уровня индивидуализации живые существа получили техническую возможность некоторой свободы своего поведения. А как быть в таком случае с интересами собственной безопасности, выживанием и процветанием своего вида?

Природа решила эту задачу весьма интересным способом. Жестко запрограммированными остались стратегические задачи индивида, а тактические были переданы на откуп изменчивому индивидуальному поведению. Посредником между тактикой и стратегией стали эмоции. Каждый живой индивид начиная со II уровня индивидуализации получил способность испытывать положительные эмоции, когда его поведение соответствовало стратегическим задачам и негативные, когда противоречило. Причем эмоции могут как появляться постфактум, после принятого решения, например, как радость и ликование от удачного спасения в минуту опасности, так и предварять и побуждать к решению, например, беспокойство в период гона.

Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. (с) 12 Стульев. Ильф и Петров.

Можно перенести это решение в область робототехники и аналогичным образом контролировать поведение роботов через побуждение эмоциями к действию и эмоциональной наградой за правильное действие и наказанием за неправильное? Наверно да. Как именно? Об этом пойдет речь в продолжении.

Вполне возможно, что если робот будет испытывать эмоции, его поведение будет нам куда ближе и понятнее и мы сможем более легко включить роботов в сообщество людей.

В следующей статье «Интуиция» можно ознакомиться, как с позиции теории эволюции интеллекта рассматриваются такие феномены, как интуиция и предвзятое отношение.

Благодарности и приглашения

Автор благодарит профессора Н.В. Хамитова за неоценимую помощь, оказанную в ходе разработки данной теории.

Автор приглашает всех желающих, а в особенности эволюционных биологов, поучаствовать в обсуждении, а может, увлекшись, и присоединиться к работе над теорией.

Источник