- Физиологические основы поддержания равновесия

- Вестибулярная система

- Проприоцептивная система

- Зрительная система

- Мозжечок

- Органы чувств: как они работают

- Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Как мы чувствуем

- Глаза — орган зрения

- Уши — орган слуха

- Дистанционные и контактные органы чувств

- Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

- Язык — спасибо за вкус

- Нос — обоняние — мир запахов

Физиологические основы поддержания равновесия

Причиной головокружения в большинстве случаев служит нарушение согласованной деятельности различных сенсорных систем – вестибулярной, зрительной, проприоцептивной (информация о положении тела в пространстве, получаемая от рецепторов, расположенных главным образом в мышцах и сухожилиях). Кроме того, важной, а иногда и доминирующей причиной возникновения головокружения является дисфункция центральных структур, участвующих в поддержании равновесия тела, главным образом, ядер мозжечка.

Вестибулярная система

Вестибулярная система состоит из:

- лабиринта,

- вестибулярной части преддверно-улиткового нерва,

- вестибулярных ядер в стволе головного мозга, а также их связей с другими отделами ЦНС (центральной нервной системы).

Правильная работа вестибулярной системы позволяет человеку четко ориентироваться в трехмерном пространстве, а именно:

- воспринимать положение тела относительно вектора силы тяжести (статический компонент);

- ощущать направление и скорость движения тела при его угловых и линейных перемещениях (динамический компонент).

Лабиринт располагается в каменистой части височной кости и включает:

- отолитовый аппарат, который представлен двумя сообщающимися камерами (саккулус и утрикулус);

- системой трех полукружных каналов, располагающихся во взаимоперпендикулярных плоскостях.

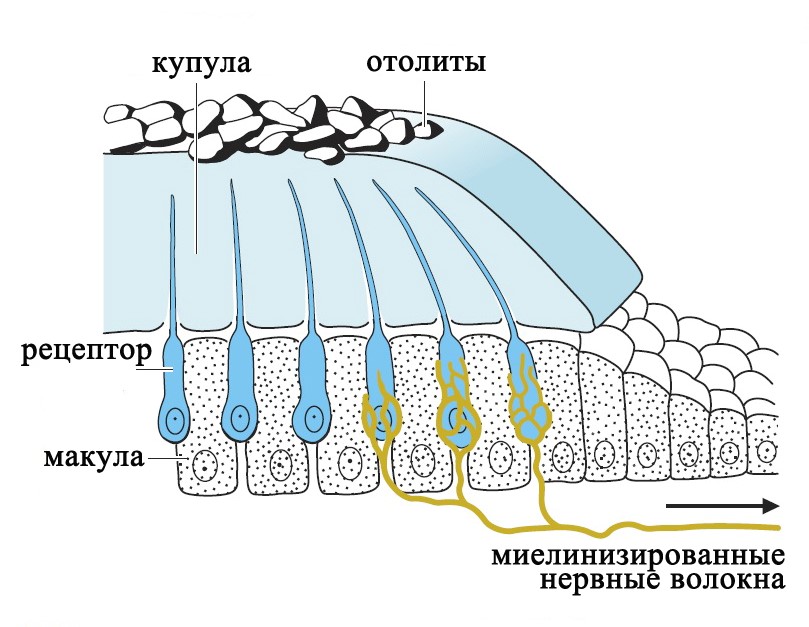

Строение лабиринта

В каждой камере отолитового аппарата и в каждом полукружном канале имеется скопление рецепторных клеток – макула, которая покрыта желатинообразной массой – купулой. В отолитовом аппарате купула покрывает волосковые клетки наподобие подушки и содержит отложения кристаллов кальцита (отолиты), которые придают купуле дополнительный вес.

Отолитовый аппарат

В полукружных каналах желатинообразная масса не содержит отолитов и полностью перекрывает просвет канала.

Рецепторы вестибулярной системы представлены волосковыми клетками, которые несут на апикальной поверхности от 60 до 80 тонких выростов цитоплазмы (стереоцилий) и одну ресничку (киноцилию).

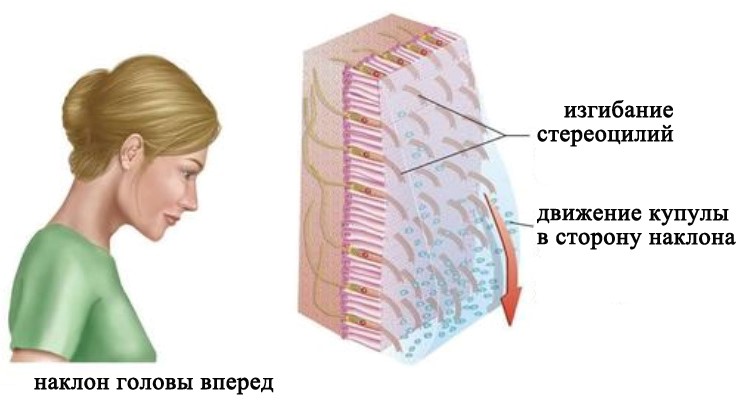

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

При вертикальном положении головы макула утрикулуса располагается горизонтально. Когда голова наклоняется в сторону, утяжеленная отолитами желатинообразная мембрана под действием силы тяжести соскальзывает в сторону наклона. Это скольжение приводит к изгибанию стереоцилей волосковых клеток. Наклон стереоцилей сопровождается (в зависимости от направления) повышением или снижением частоты нервных импульсов в чувствительных нейронах вестибулярного ганглия. Макула саккулуса располагается вертикально и действует таким же образом.

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

Восприятие линейных ускорений

При резком линейном ускорении тела купула саккулуса или утрикулуса за счет сил инерции смещается в направлении, противоположном направлению движения, что также приводит к изменению электрической активности рецепторов.

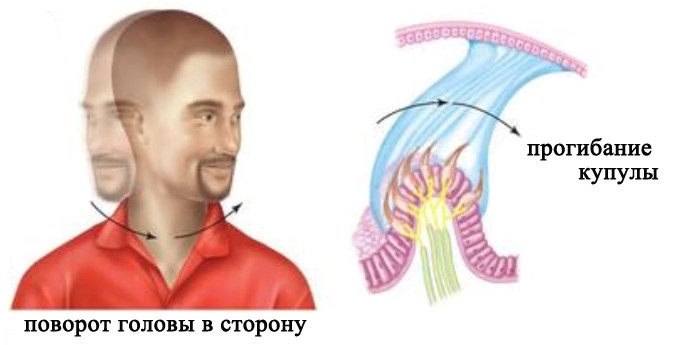

Восприятие углового ускорения

Три полукружных канала расположены в трех разных плоскостях. Каждый из трех каналов действует как замкнутая трубка, заполненная лимфой. В расширенной части канала его внутренняя стенка выстлана волосковыми клетками, а расположенная над ними купула полностью перекрывает просвет канала. При повороте головы полукружные каналы поворачиваются вместе с ней, а эндолимфа в силу своей инерции в первый момент остается на месте. В результате этого возникает разность давлений по обе сторону купулы, и она прогибается в направлении, противоположном движению. Это вызывает деформацию стереоцилий и последующее изменение активности нейронов.

Восприятие углового ускорения

При вращении головы только в горизонтальной, сагитальной или фронтальной плоскости активируются рецепторы одного из соответствующих каналов. При сложном вращении головы активируются рецепторы всех трех каналов. Информация от них поступает в головной мозг и на основе ее конвергенции и анализа модулируется истинная картина перемещения головы.

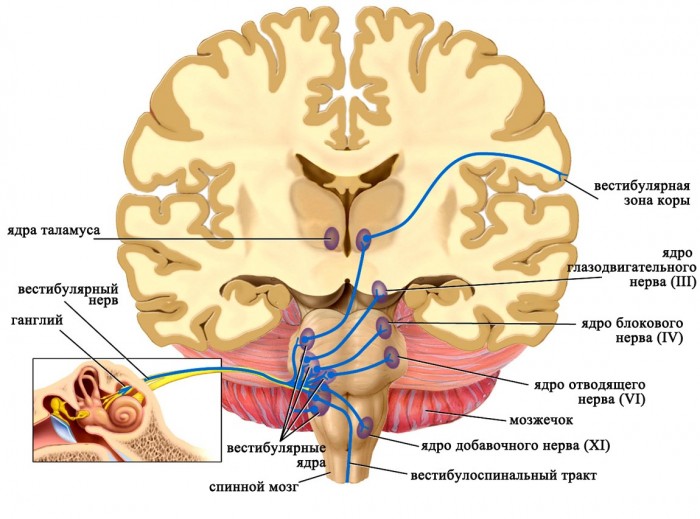

Центральный отдел вестибулярной системы

Аксоны чувствительных нейронов, тела которых располагаются в вестибулярном ганглии, следуют в продолговатый мозг и оканчиваются в четырех парных вестибулярных ядрах. Приходящие в эти ядра импульсы от рецепторов дают точную информацию о положении в пространстве исключительно головы (но не всего тела!), поскольку она может быть наклонена или повернута относительно туловища. Для восприятия положения тела в пространстве необходим также учет угла наклона и поворота головы относительно туловища, поэтому вестибулярные ядра получают дополнительные стимулы от проприорецепторов мышц шеи.

Далее от вестибулярных ядер афферентная импульсация направляется к нейронам специфических ядер таламуса, а отростки последних достигают постцентральной извилины коры больших полушарий головного мозга

Проприоцептивная система

Благодаря проприоцепции, мы ощущаем положение конечностей, движение и степень мышечного напряжения в них. Это дает человеку чувство “опоры”, т.е. осознание, что стопы опираются на какую-либо поверхность, удерживая вес тела. Рецепторный аппарат проприоцептивной чувствительности, расположен в мышцах, сухожилиях, фасциях, капсулах суставов, а также в коже.

Необходимо отметить, что важную роль в поддержании равновесия тела играют рецепторы глубокой чувствительности, расположенные не только в конечностях, но и в структурах шеи, главным образом, в глубоких мышцах. Информация, получаемая головным мозгом от этих рецепторов, необходима для пространственной ориентации человека, поддержании его позы, а также координинации движения головы и туловища.

Зрительная система

Эффективное поддержание равновесия требует четкого контроля со стороны зрительной системы (в соответствие с принципом обратной связи). При этом контроль над движениями мышц глазного яблока является чрезвычайно сложным процессом. Существует 3 основных системы контроля взора:

- Система саккадических движений глазных яблок;

- Система плавных (следящих) движений глазных яблок;

- Вестибуло-окулярная система.

В пределах головного мозга эти системы контролируются определенными анатомическими зонами, которые являются в значительной степени изолированными, и обеспечивают две главные функции:

- зафиксировать предмет рассматривания в периферии визуальной области, поворачивая к нему глаза;

- удержать изображение предмета рассматривания устойчивым на ямке сетчатки.

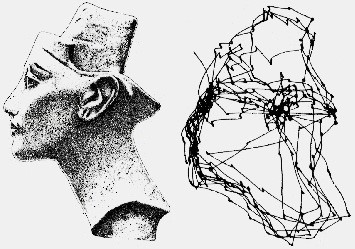

Система саккадических движений глазных яблок

Когда объект интереса появляется в периферии визуальной области, происходит быстрый поворот глазных яблок в его сторону, так, что изображение объекта проецируется на сетчатку в области желтого пятна. Тот же самый двигательный ответ глазных яблок может быть вызван внезапным звуком или болезненным стимулом. Такое быстрое движение глаз называется саккадическим, от французского слова, означающего резкое движение парусника при ветре или дергание головы лошади от потягивания узды. В целом, система саккадических движений глазных яблок обеспечивает обнаружение зрительной цели и выведение ее на наиболее чувствительную часть сетчатой оболочки. Саккады возникают, например, в процессе чтения, при этом глаза человека обычно совершают несколько саккадических движений на каждой строке. Кроме того, они появляются, когда человек рассматривает какой-либо объект (картину, скульптуру и пр.), но в этом случае саккады совершаются в разных направлениях (вверх, вниз, в стороны и под углом) последовательно от одной точки объекта к другой.

Классическое изображение, описывающее саккадические движение глазных яблок

при рассматривании объекта

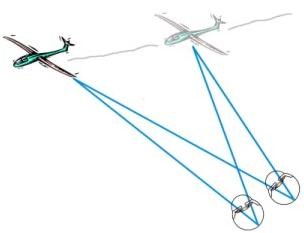

Система плавных (следящих) движений глазных яблок

Когда объект рассматривания перемещается, саккадическая система может первоначально зафиксировать его, но скоро теряет, поскольку изображение ускользает из области желтого пятна (сетчатое скольжение). Плавные (следящие) движения глаз необходимы для длительной фиксации движущегося объекта и слежения за ним. После того как визуальная цель выбрана, система работает вне волевого контроля.

Схематическое изображение функционирования системы

плавных (следящих) движений глаз

Вестибуло-окулярная система

В то время как система следящих движений глазных яблок фиксирует изображение перемещающегося объекта рассматривания на желтом пятне, существует другая система, которая позволяет стабилизировать изображение неподвижного объекта рассматривания на сетчатке во время движения головы. Это основная функция вестибуло-окулярной системы. Благодаря ее наличию у человека во время движения на транспорте по неровной дороге или ходьбе не возникает проблем с четким рассматриванием отдаленного объекта. В том случае, когда по какой-либо причине вестибуло-окулярная система не работает возникает феномен, называющийся “осциллопсия” – “дергание” визуальной картинки при движении.

Мозжечок

Основная функция мозжечка заключается в получении информации о положении тела в пространстве от всех органов чувств и регуляции на ее основе мышечного тонуса и движений для поддержания равновесия и выполнения точных действий.

Для больных с повреждением мозжечка характерна астазия-абазия – нарушение способности к сохранению равновесия тела при стоянии и ходьбе. Больные ходят, широко расставив ноги – так называемая туловищная атаксия (“пьяная походка”).

Ходьба на пятках и носках невозможна. Атаксия в данном случае развивается вследствие неспособности головного мозга координировать деятельность мышц в процессе преодоления силы тяжести. Также выявляются глазодвигательные расстройства. Они проявляются нарушением фиксации взора на неподвижных или двигающихся объектах, в результате чего возникают рывковые движения глаз при слежении. Также характерен вертикальный нистагм, бьющий вверх или вниз.

Вертикальный нистагм при повреждении мозжечка.

Источник

Органы чувств: как они работают

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» title=»Органы чувств: как они работают»>

Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Запись опубликована: 26.05.2019

- Время чтения: 1 mins read

Каждую секунду человек принимает из внешнего мира огромные потоки сигналов с самой разнообразной информацией. Приему этой информации и правильным реагированием на каждое происходящее событие предназначены органы чувств человека.

Как мы чувствуем

Органы чувств можно назвать приемными устройствами. Они первыми «узнают все новости» и тотчас же посылают в мозг единственно понятную для него информацию – нервные импульсы, получаемые от рецепторов раздражения того или иного органа чувств.

Мозг, реагируя на полученные сведения, приказывает человеку исполнять то или иное действие: например, человек переходит улицу только на зеленый свет светофора; идет на кухню при ощущении запаха гари закипевшего кофе; при звонке мобильного телефона, включает его и говорит с позвонившим.

Человеческие органы чувств всегда начеку, они регулируют наши действия и обеспечивают их точность.

Приемных устройств – рецепторов – огромное количество, но каждый из них «специализируется» только на одном виде внешнего раздражения, обеспечивая при этом фантастическую чувствительность.

Только 2-3 кванта света уже вызывают зрительные ощущения, донесения о звуке посылаются в мозг при смещении барабанной перепонки всего лишь на десятую часть диаметра атома водорода, всего 2-3 молекулы пахнущего вещества достаточны для ощущения запаха.

Глаза — орган зрения

Все органы чувств удивительно сложны по своей конструкции, но поистине шедевром «приборостроения» природы можно назвать глаз человека. Четырьмя пятыми наших сведений о мире мы обязаны своим глазам.

Оптическая система глаза преломляет лучи света так, что на внутренней оболочке глазного яблока — сетчатке фокусируются изображения предметов. А в сетчатке расположены светочувствительные клетки. 7 миллионов колбочек, собранных ближе к ее центру, трудятся днем, они ответственны за цветовое зрение.

130 миллионов палочек разбросаны в основном по периферии сетчатки и работают в ночное время, создавая черно-белое изображение. Будь в глазу только палочки, мир казался бы нам серым, лишенным всяких красок.

Глазное яблоко неутомимо движется. На чем бы мы ни остановили свой взор, и к какой бы картине его ни приковали, задержка взгляда — явление кажущееся. На самом деле глаза все время скачкообразно перемещается из стороны в сторону, то вверх, то вниз.

В результате изображение на сетчатке непрерывно смещается и таким образом достигается раздражение новых колбочек или палочек. Без этого рецепторы быстро привыкли бы к однообразному световому потоку и перестали бы информировать мозг об окружающих нас предметах. Остановись глаз хоть на минуту, и вскоре в комнате «растают» стены, «исчезнут» столы, шкафы и даже зажженная люстра.

Пять органов чувств

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» alt=»Пять органов чувств» width=»893″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg 893w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-768×516.jpg 768w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg 1024w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv.jpg 1792w» sizes=»(max-width: 893px) 100vw, 893px» title=»Органы чувств: как они работают»> Пять органов чувств

Уши — орган слуха

Как известно, форпост органа слуха — барабанная перепонка. Колебания воздуха, которые создают звуковые волны, колеблют и эту перепонку. От нее эстафету принимают конструкции внутреннего уха и доставляют ее к рецепторным окончаниям слухового нерва. Отсюда уже не колебания, а нервные импульсы поступают в головной мозг.

Человеческое ухо улавливает звуковые колебания в интервале от 20 до 20 тысяч в секунду. Наилучшая слышимость лежит в диапазоне голоса человека, то есть в пределах от 200 до 3200 гц (колебаний в секунду). Удивительное соответствие органов слуха и голосового аппарата позволяет людям общаться, понимать друг друга.

Человек слышит меньшее число звуков, чем животные. Собака, например, свободно разбирается в звуках с частотой в 40 тысяч герц, кошка — даже в 60 тысяч, а у летучих мышей и дельфинов «звуковой потолок» доходит до 150 тысяч герц. Им, видимо, природа не кажется такой тихой, как нам.

Но зато в своем более узком диапазоне человек умеет гораздо полнее любого животного исследовать, различать и отделять друг от друга всевозможные звуки и звукосочетания. Именно благодаря этой способности слухового аппарата человека стало возможным возникновение и развитие речи.

Дистанционные и контактные органы чувств

Глаз и ухо реагируют на сигналы, которые идут издали, преодолевая разные расстояния, из-за этого слух и зрение называют дистанционными чувствами. Контактными органами чувств называются чувства, воспринимающие раздражение только при контакте с его источником. Это, конечно, относится к осязанию.

Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

Осязательные рецепторы располагаются по всей кожной поверхности тела. Более всего их на пальцах и на ладони. Взяв, например, рукой какой-либо незнакомый предмет, мы даже с закрытыми глазами способны точно описать его форму, определить характер поверхности, вес. Об этом известили нас рецепторы прикосновения и давления.

Любая деформация кожной поверхности заставляет их тотчас же посылать нервные импульсы в головной мозг. Сборщики хлопка, например, умеют на ощупь определять сорт хлопка и степень его зрелости; мукомолы, потрогав зерно и муку, судят о сорте пшеницы.

Кожа исполняет роль термометров, причем одни из них раздражаются только теплом, другие — только холодом. Интересно, что каждый из этих чувствительных приборов имеет свою территорию. Холодовые «термометры» располагаются в коже на глубине 0,17 миллиметра, а тепловые глубже на 0,3 миллиметра. Информирование о внешней температуре жизненно обязательно для регулирования постоянства температуры тела.

Кроме того, в коже заложены болевые рецепторы, не случайно названные «стражниками безопасности». Они начинают работать при действии любого сверхсильного агента, который способен привести к разрушению. Возникшая боль мгновенно обращает внимание на возможную опасность, мобилизует на борьбу скрытые резервы.

Именно «болевые импульсы» заставляют отдернуть руку, при прикосновении к чему то очень горячему или колючему.

Язык — спасибо за вкус

По контактному принципу действуют и вкусовые рецепторы. Скопления вкусовых клеток — вкусовые почки в большом количестве расположены на языке, в миндалинах, на глотке, небе.

Известно, что у передней части языка предназначение реагировать на сладкое, задняя его поверхность воспринимает по преимуществу горькое, кончик языка и боковые стороны — «любители» соленого, а ощущение кислого появляется, когда продукты попадают на боковые поверхности языка. Поэтому, пробуя незнакомую пищу лишь самым кончиком языка, можно не распознать неприятный нам горький вкус.

Во рту располагаются наряду с вкусовыми рецепторами и рецепторы на прикосновение, и давление, а также терморецепторы, усиливающие вкус.

Поэтому температура пищи может изменять вкусовые ощущения. Обжигающий чай или кипящий бульон, вкус их при этой температуре не ощущается. Но стоит им только слегка остыть, как те же самые чай и бульон оказываются более вкусными, – один приятно сладкий, другой – наваристый и соленый. Происходит это потому, что более благоприятной для вкусового ощущения является температура в пределах 15—35 градусов.

Определенное значение для выявления вкуса имеют и пищевые контрасты. Не случайно многие находят нужным слегка присаливать сладкую дыню или мороженое. А физиологи установили, что очень слабый раствор поваренной соли покажется соленым только в том случае, если на другую сторону языка нанести немного сладкого.

Нос — обоняние — мир запахов

Как часто мы говорим: «Вкусно пахнет». Потому что со вкусом неразрывно связано обоняние. Эти рецепторы расположены в слизистой оболочке верхних носовых ходов в двух желобовидных ямках. Общая площадь чувствительной зоны не превышает 5 квадратных сантиметров, но в ней насчитываются миллионы обонятельных клеток.

С помощью электронного микроскопа удалось установить, что на поверхности каждой из них содержится от 6 до 12 подвижных ресничек. Это в десятки раз увеличивает обонятельную площадь.

Для возникновения ощущения запаха необходимо, чтобы присутствующее во вдыхаемом воздухе ароматное вещество растворилось в жидкой слизистой пленке, укрывающей обонятельные клетки. Долей секунды достаточно, чтобы это произошло, и тогда чувствительные нервные окончания, уловив молекулы пахучего вещества, извещают мозг, и возникает ощущение запаха.

Это очень коротко об органах чувств, классифицированных Аристотелем более двух тысяч лет назад, но до настоящего времени представляющих огромный интерес для всестороннего изучения. По сложности они намного превосходят многочисленные приборы, сконструированные человеком.

Изучение биологических «аппаратов», воспринимающих сигналы внешнего мира, важно не только для медицины, но и для возможного использования их принципа действия в технике.

Источник