Общая характеристика хордовых

Тип Хордовые объединяет животных, для которых характерно наличие внутреннего осевого скелета, гибкого упругого тяжа — хорды (или позвоночного столба). К хордовым, называемым также позвоночными, относитесь и вы — величайшее творение эволюции, человек.

В сравнении с остальными животными, неоспоримым фактом является достижение хордовыми значительного прогресса в эволюционном плане.

Мы — хордовые (как звучит то!)) достигли невероятно высокого уровня организации, сложнейшего строения, и находимся в периоде расцвета по отношению к остальным типам. Хордовые заселили все пространства земного шара, освоили самые разные среды обитания.

В мире описано более 60 тысяч хордовых. Хордовые — двусторонне-симметричные вторичноротые животные, имеющие вторичную полость тела. Чтобы более подробно вникнуть в эту тему, давайте посмотрим классификацию, ароморфозы и общие черты строения типа хордовые.

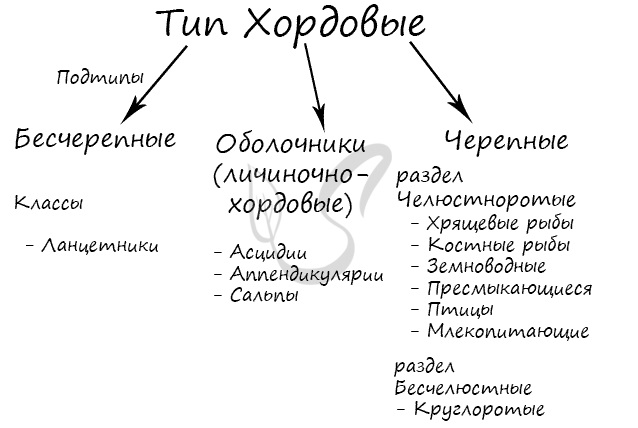

Классификация

В состав типа хордовые входят три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. Позвоночные — единственный подтип, для которого характерно наличие черепа.

Приступим к изучению ароморфозов хордовых, которые позволили занять такое высокое эволюционное положение.

Ароморфозы хордовых

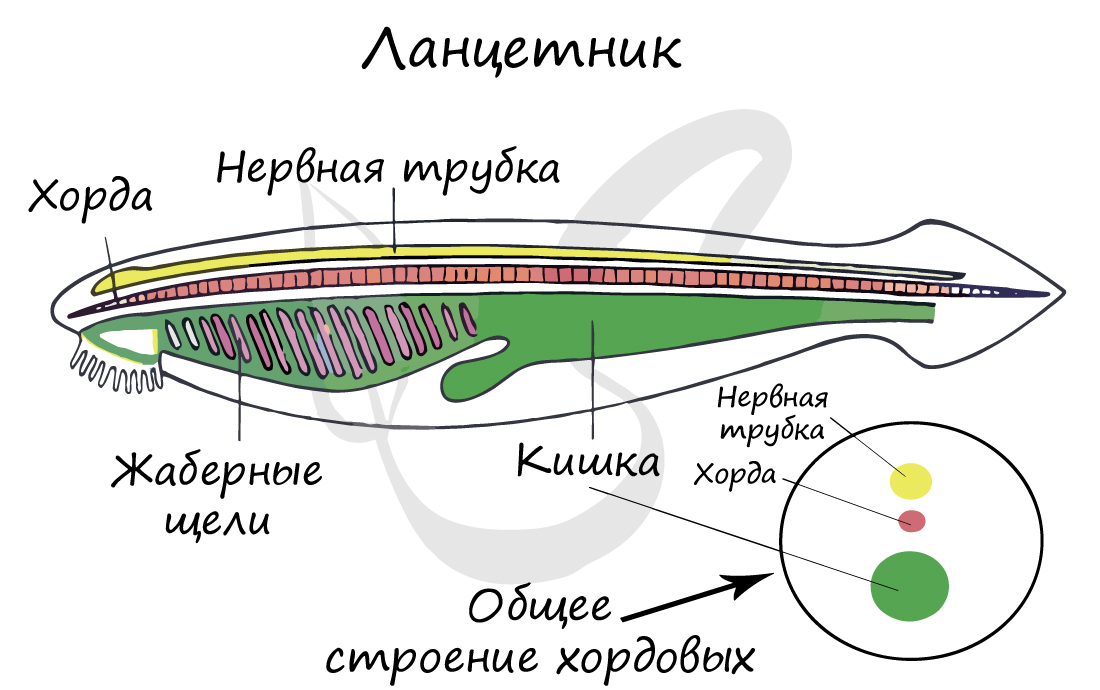

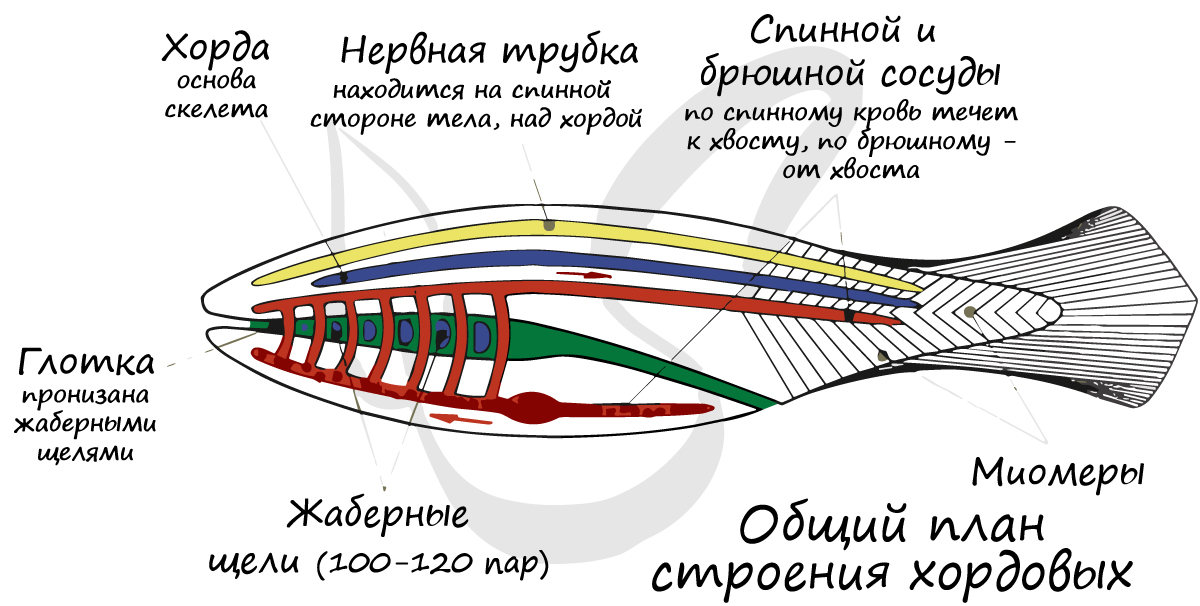

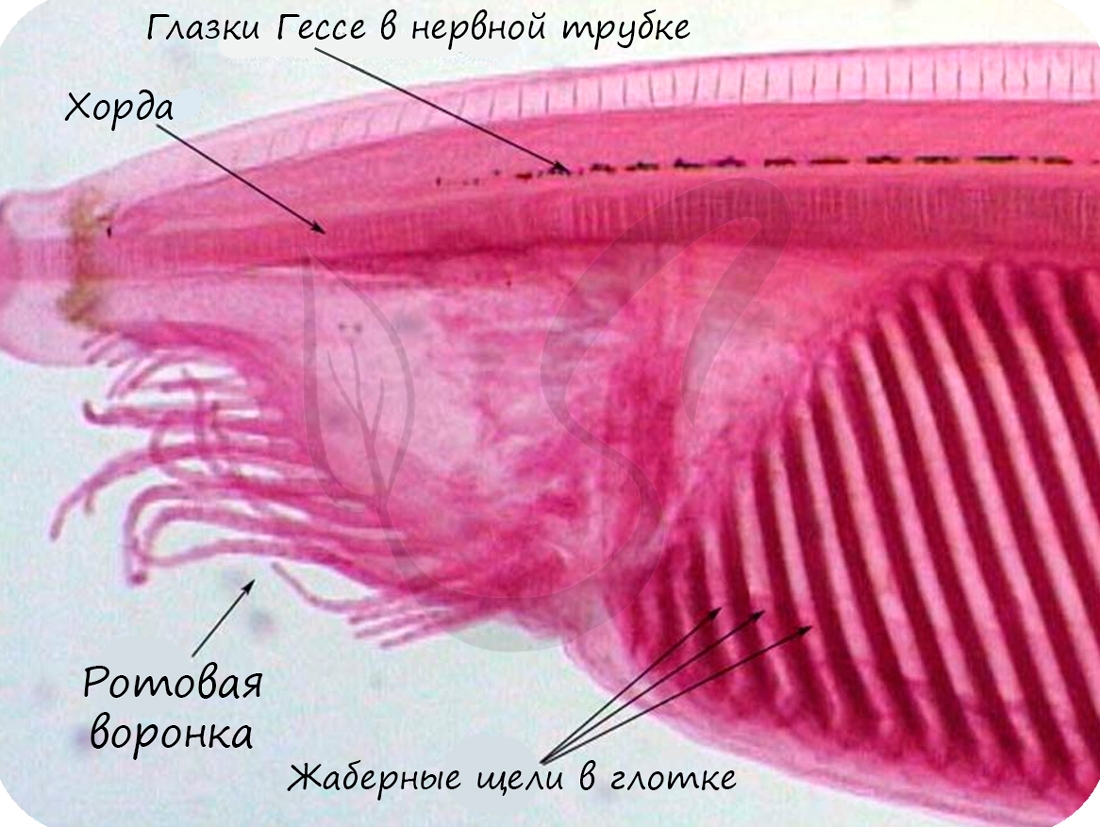

Хорда — гибкий упругий тяж энтодермального происхождения (хорда отшнуровывается от стенки первичной кишки), который у представителей типа хордовые может быть соединительно-тканным, хрящевым или костным. У позвоночных хорда замещается хрящевой и костной тканью, носит более привычное для нас название — позвоночник.

Трубчатый тип нервной системы

Центральная нервная система представлена узкой трубкой с каналом внутри (невроцель). Располагается нервная трубка на спинной стороне тела, над хордой. У позвоночных нервная трубка развивается в спинной и головной мозг.

Жаберные щели в глотке

Обеспечивают активный газообмен для водных животных, что делает процессы жизнедеятельности более эффективными.

Активное передвижение у большинства животных приводит к появлению парных конечностей: у водных — грудные и брюшные плавники, у наземных — передние и задние конечности. Отсутствуют парные конечности только у круглоротых (миног и миксин).

Общее строение хордовых традиционно изучается на примере ланцетника, который отлично для этого подходит.

Ланцетник

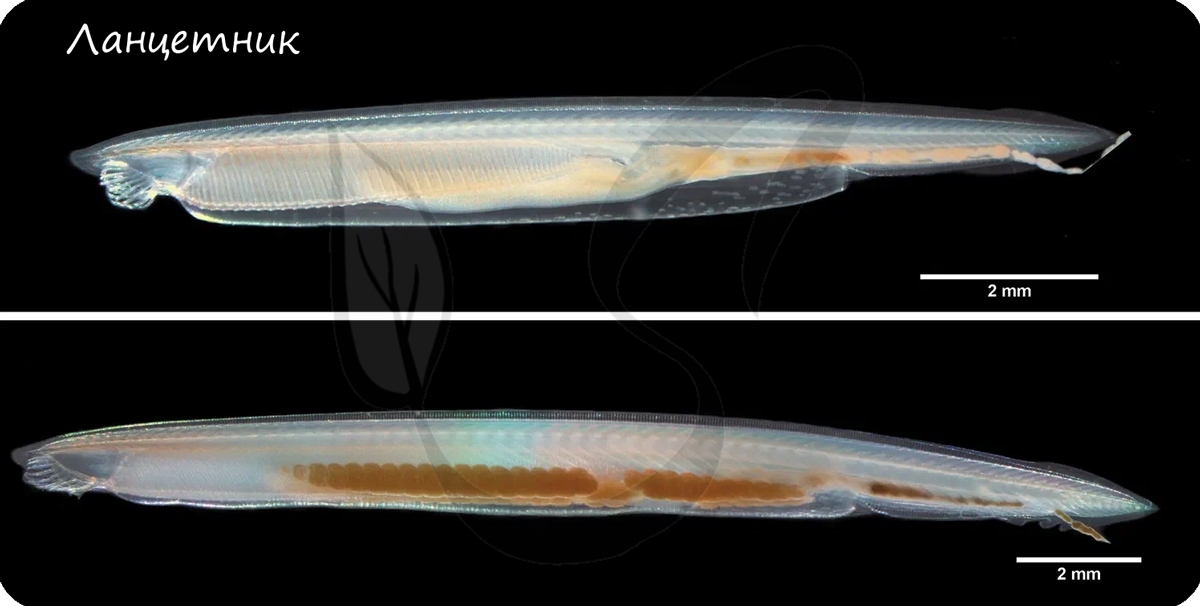

Ланцетник — примитивное хордовое, относится к подтипу бесчерепные. Основные признаки хордовых сохраняются в течение всей жизни. Название этому животному дано из-за того, что задний конец его тела напоминает хирургический инструмент — ланцет. Длина ланцетника в среднем составляет 5-8 см.

Голова у ланцетника не обособлена, тело уплощено с боков. Имеется двусторонняя (билатеральная) симметрия тела. Суженный спинной плавник постепенно переходит в хвостовой, который имеет ланцетовидную форму.

Обитает в морях, предпочитает донный образ жизни. Покровы тела состоят из двух слоев: верхний — эпидермис (от греч. epi — над и derma — кожа) и глубокий — дерма (греч. derma — кожа), или кутис. Опорную функцию выполняет скелет — хорда. Мышечная система представлена сегментами — миомерами. У ланцетника имеется вторичная и околожаберная полость тела.

Зарывается в песок, питается пассивно, используя в пищу лишь те организмы, которые попали в рот. Ротовая воронка расположена на переднем конце тела и окружена щупальцами, с помощью которых ланцетник втягивает воду с органическими частицами и планктоном, которыми и питается.

На нижней поверхности жаберной полости находится особое образование — эндостиль. Эндостиль — углубление, выстланное мерцательным эпителием и железистыми клетками, которые выделяют слизь. К этой слизи в ходе фильтрации воды приклеиваются пищевые частицы, которые затем перемещаются в кишечник.

Одновременно вода служит и для дыхания: поступая в глотку, она омывает около 100-120 жаберных щелей, располагающихся в ней. Через стенку кровеносных сосудов, расположенных на жаберных перегородках, кислород из воды поступает в кровь, а углекислый газ удаляется из крови в воду.

Кровеносная система замкнутого типа. Функцию сосуда-сердца выполняет брюшной сосуд, пульсация которого создает ток крови. Органы выделения — видоизмененные протонефридии, напоминающие по строению протонефридии плоских червей.

Нервная система трубчатая, впереди невроцель (полость нервной трубки) расширяется. Передний конец трубки осуществляет важную рефлекторную регуляцию животного. Органы чувств примитивны. Имеются органы зрения — глазки Гессе, светочувствительные органы, расположенные вдоль нервной трубки по бокам невроцели. Осязательные щупальца локализуются вокруг ротового отверстия.

Ланцетники — раздельнополые животные. Половой диморфизм отсутствует, оплодотворение наружное, происходит в воде. Из зиготы развивается личинка, которая свободно плавает в течение 3 месяцев. Жабры личинки открываются наружу, кожная складка (спинной плавник) отсутствует. Спустя некоторое время личинка опускается на дно и зарывается в песок, после чего превращается во взрослое животное.

Изучив строение ланцетника, становится очевидна тесная связь с кольчатыми червями. Поэтому ланцетника с уверенностью можно назвать формой, занимающей промежуточное эволюционное положение между древними кольчатыми червями и современными позвоночными.

Оболочники (личиночнохордовые)

Оболочники — подтип хордовых. Морские животные. Тело мешкообразной формы, окружено мантией.

По типу питания являются фильтраторами, которые улавливают органические остатки растений и планктон, взвешенные в воде. Характерно наличие сифонов, через которые вода поступает внутрь организма и покидает его.

Кровеносная система незамкнутого типа, интересной особенностью является нерегулярность направления, в котором сердце качает кровь: это направление постоянно меняется.

Гермафродиты, размножаются как половым путем, так и бесполым (почкованием). Развитие с личинкой. Наблюдается общая дегенерация: у взрослых форм нет хорды и нервной трубки, которые хорошо выражены у личинок.

Круглоротые

Мы с вами уже изучили два подтипа хордовых — бесчерепных и оболочников. Хочу предупредить распространенную ошибку: «бесчерепные» — это подтип хордовых, а беспозвоночные — это совершенно иное понятие, объединяющее всех, кроме хордовых — кишечнополостных, червей, моллюсков и членистоногих.

Самое время перейти к изучению следующего подтипа хордовых — черепных, или — позвоночных. В состав этого подтипа и входит класс круглоротые. Известные представители круглоротых: миксины и миноги.

Круглоротые отличаются от рыб многими признаками:

- Отсутствие чешуи

- Отсутствие парных конечностей

- Отсутствие челюстей — поэтому их и относят к бесчелюстным

- Хорда сохраняется на протяжении всей жизни

- Круглый (или овальный) рот, в котором располагаются зубы и всасывающий аппарат

Важной общей чертой с остальными позвоночными (черепными) является наличие у круглоротых черепа, который имеет довольно своеобразное строение. Он окружает головной мозг только с нижней стороны и с боков (у миксин не развиты боковые части черепа).

Миксины нападают чаще всего на больных и ослабленных рыб, запутавшихся в сети. Они прогрызают стенку тела и внедряются во внутреннюю среду, поедая органы, ткани, а затем и мышцы.

Миноги паразитируют на рыбах. Они впиваются своими роговыми зубами в тело жертвы, постепенно выделяя пищеварительные соки, расщепляют ткани рыбы и питаются ими.

Анамнии и амниоты

Подтип позвоночные делится на две большие группы: анамнии и амниоты.

Анамнии (от греч. άν (an) — отрицание и αμνίον (амнион) — оболочка зародыша) — низшие первичноводные позвоночные животные. Эта группа животных не имеет зародышевой оболочки — амниона и особого зародышевого органа — аллантоиса.

Анамнии привязаны к воде, в которой проводят большую часть жизни или начальный этап развития. К анамниям относятся бесчелюстные, различные группы рыб и земноводные.

Амниоты (от греч. αμνιον (амнион) — оболочка зародыша) — высшие позвоночные животные, для которых на ранних стадиях характерно образование зародышевых оболочек и особого эмбрионального органа — аллантоиса.

Амниоты отрываются от привычного водоема, обретают независимость, в отличие от анамний. Удивительно, но теперь этот «водоем» образуется внутри материнского организма: зародыш находится в плодном пузыре (амнионе), заполненном амниотической жидкостью (околоплодными водами), своеобразном аналоге водоема.

К амниотам (высшим позвоночным) относятся три класса: пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Несомненно, что человек также относится к группе амниот.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Эволюция нервной системы и органов чувств хордовых.

У хордовых вся н.с. предст. нервн.трубкой, лежащей со спинной стороны животного. Передняя часть н.тр. расширена в ГМ, задняя цилиндрическая часть – СП.М. Закладывается н.тр. из эктодермы в виде нервной пластинки, которая инвагинируется и смыкается в виде трубки.Она затем дифф. на отделы и гистологически. НС состоит из нейронов (чувств., встав., двигательных) и нейроглии (олигодендроциты, Шванн. к-ки, астроциты и т.п.)Нейрон имеет дендриты (приним.сигнал) и аксоны (проводят сигн)

- Оболочники.У личинок разв. н.тр. В хвосте она утонщается, а в голове обр. головн. пузырек. Есть статоцист и прим.орг. зрения – пигментное пятно. У взр. асцидии нет глазка и статоциста, а м/у ротовым и клоакальн. отд. вместо н. тр. и головн. пуз. обр. н. ганглий, он вытянут в спинно-бр. направлении и формир. несколько н. стволов.

- Головохордовые. ЦНС – продольн. н. волокна и тела к-к, сгруппированных вокруг центр. канала, а их отростки могут пересекать канал. Передний отд. выдается за хорду полым мешочком – ямка Келликера, соединенная с орг. обоняния. ПНС – нервы, отх от ЦНС: 2 пары головных нервов (1. от пер.края н.тр. и формир. н.узлы над мозгом ланцетника, 2-ая отх от спинной стороны н.тр.); спинные н. отходят подобно мускулатуре: спинные корешки (пара) чувств и двиг. волокна они отх. многочисл. волокнами; бр. корешки – содерж. двиг. волокна они инн. миомеры. Органы чувств: обон.ямка с 1 стороны несимм., она связана с обон.ямкой Келликера; глазки Гессе; есть глаза. Чувство вкуса (ямка Гатчека в ротов. воронке перед глоткой.)

Общая хар-ка н.с. позвоночных:

Ø симп.н.с. — СП-м. нервы;

Ø парасимп. н.с. – СП.м. нервы и черепно-м. нервы

v сомат. н.с.: СП.м. нервы и черепно-мозг. нервы

Соматич. чувств (кожная, мышечная, связочная, сухожильная)

Сомат.-двиг. (скелетн. муск)

Висц. чувств. (внутр. орг., вкус рецепторы)

Висц двиг. м.б. жаберная (поп-пол. муск., жаб.дуг и т.п)+ м.б. автономная (симп. и парасимп) Она Инн. глоточн, лицевую и челюстн. муск., гл. муск кожи, сосудов, вн.органов, железы.

В основе дифференцировки мозга на главные отделы, лежали его первичные функциональные связи с высшими органами чувств.

Передний мозг : сверху граница проходит через поперечный парус, снизу преоптическую впадину,в крыше его развивается сосудистое сплетение. Полости: непарный желудочек,& ограничен концевой пластинкой. В Пер. мозге выдел парные полушария с боковыми желудочками (впервые у амфибий), в каждый из которых ведет межжелудочковое отверстие. В крыше п.м. вокруг сосудистого сплетения-плащ, Снизу — утолщенное полосатое тело (парные зоны). Оба они соединены со своими антимерами поперечными пучками — комиссурами, расположенными в концевой пластинке. Это комиссура плаща и передняя комиссура — для полосатых тел. +связан с обонят долями, к кот.подход 1 параЧМН

Промежуточный мозг полость -III желудочек (ventriculus III) сдавлен с боков таломическими буграми(thalamus). Выше лежит парное ядро уздечки, или габенулярное (ganglion habenulae). Вентральный отдел, гипоталамус (hypothalamus), включает перекрест зрительного нерва (chiasma opticum), воронку (infundibulum), у рыб — со вздутиями, в частности, сосудистым мешком (saccus vasculosus) позади и парой нижних долей (lobi inferiores) по бокам. К воронке примыкает гипофиз (hypophysis). Задняя граница в крыше — задняя комиссура, а вентрально — начало толстого дна стволовых отделов мозга — покрышка (tegmentum).

Средний мозг заключает зрительный желудочек (ventriculus opticus), или мозговой водопровод (aqueductus cerebri), прикрытый сверху зрительной корой («крышей» – tectum opticum).У высших сильвиев водопровод, дно его образовано покрышкой, крыша –текумом. В текуме выделяют оптическую крышу(хорошо развита у вех кроме млеков, у них сдесь передние бугры четверохолмия) зад. часть тектума связана со слухом, у млеков это задн-ие слух. бугры четверохолмия.

Задний мозг-дно его образовано покрышкой.З.М.-делится на мозжечек и задний мозг.

Продолговатый мозг- полностью 4 желудочек если он раскрыт наверх, то там обр ромбическая ямка.В крыше его развивается сосудистое сплетение.продолг. мозг-сосредоточение чувств и двигат центров. он содерж чувств и моторные ядраЧМН.(у млеков их 30 шт) + есть моторные ядра низходящих путей и ядра восходящих путей.

Строение СП.м.: Серое ве-во-из дендритов, белое-пучки нервных волокон с миэлиновыми оболочками

У миноги он плоский нет бабочки, слабо дифференцирован. У рыб –появл. бабочка, появляется белое ве-во занятое слабо развитыми восход. путями. В сером ве-ве верхние рога- чувствующий отдел и нижние -двигательный отдел. У амниот восход. пути развиты сильнее, особенно у млекопитающих. конфигур м. меняться. У черепах в области туловища брюш рога ред. У птиц в поясничной области расширение невроцеля — называемый ромбовидный синус. У млеков формир боковые рога, расширение заполнено жировым ве-вом-гликоген

С.Ч.-все органы чувств, кроме вкуса, В.Ч. — вкус и сигналы от внутренностей. С.Д. — скелетные мышцы, (В.Д.) — гладкие мышцы внутренностей, сосудов и кожи, поперечнополосатая мускулатура глотки (вкл. челюст. и мимич.), железы. Спинной корешок объединяется с брюшным образуются три ветви -дорсальный и вентральный спинномозг. нервы и соед-ная ветвь симпатической н.с. В спинальном ганглии- чувствующие нейроны. У круглоротых в вентральном корешке проходят только С.Д. волокна, корешки не объединяются, соединительной ветви нет. У большинства позвоночных В.Д. и С.Д. волокна выходят через оба корешка, дорсальные и вентральные корешки перед ветвлением на нервы объединяются, есть соединительная ветвь. У млеков все Д.В. выходят через брюшные корешки. У бесчерепных и круглоротых и акул спин и бр корешки чередуются. А у всех ост. спин над брюш.

- БесчелюстныеСП.м. сильно уплощен, напоминает ленту, СП. корешки чередуются с бр. и не объединяются др. с др. Симп. н.с. слабо развита, лучше всего развит задний мозг, 4-й желудочек откр. вверх широким отверстие; мозжечок мелкий (валик по краю 4-го ж.); Ср.м. – зрит. доли, в нем 3-й желудочек, он открывается широким отверстием. Промежут.м. на верхней стороне имеет габенулярн. ганглии, которые связаны с пинеальным органом (эпифизом) и парапинеальн. орг. (теменной глаз), на его нижн. стороне распол гипофиз. Передн. мозг состоит из 2 грушевидных выпячиваний – обонятельных долей, от которых отх. 1 п. ЧМН – обонятельные; + собственно передн.м. Орг. чувств: боковая линия, внутр. ухо( у миног 2 полукр. канала, у миксин они слиты в один). 2я пара ЧМН у них не обр. хиазму, 9 и 10 объединяются.

- Рыбы.Орган обоняния не связан с ротовой полостью. Во вн. ухе 3 полукр. канала, развито зрение=> хорошо развит мозжечок, передн. мозг (т.к. обоняние), есть хиазма зрит нервов.

- Земноводные. Основной орган чувств – глаза и орган обоняния, который связан срот. полостью. Слух развит слабо, но есть ср. ухо. У них хорошо развита симпатическая н.с., большую роль играет индивидуальный опыт и ограниченная способность к обучению. В СП. м. утолщения в обл. плечевого и тазового пояса+есть плечевые и тазовые сосудист. сплетения. Хорошо развит ГМ, но мозжечок меньше чем у рыб. Конечный м. практически чисто обонятельный, в его пределах архепалеум- высш. центр. У лягушки 10 пар ЧМН, но 1-й спинной соотв. 12-му ЧМН млеков, он Инн. язык.

НС Амниот в связи с размножением изменяется радикально.

- Рептилии.Сп.м. длинный, развиты плечевое и поясничное сосуд.сплетения; в тазовой обл. есть терминальный желудочек. ГМ: ЧМН 11 пар (1-10+12); Передний м. больше, чем у амфибий, выделяются ядра полосатого тела (ассоциативн. центр). Хорошо развиты обонятельные доли. Через полосатые ядра интегрируются ср. и пер. мозг. У них появл неостратум в обл. полосатых тел. Средний м. начиная с рептилий несет функцию ассоциативную=>соотношение инстинктов с реальной ситуацией. Т.о. заложилась основа для эвол. мозга пт. и млеков. У рептилий хорошо развита рассудочная деят. У многих рептилий в промежуточном м. действует теменной глаз. Мозжечок крупнее чем у амфибий, но ещё полый.

- Птицы. Однородны по орг. НС. Обоняние слабое. Якобсонов орган рудиментарен. В СП.м. хорошо развит терминальный желудочек в сложном крестце. ГМ укорочен. Крыша ср.м. разрастается и смещает зрительные доли латеральнее, передний мозг- неостратум, корковых структур нет => это ассоциатин. центр, а обоняние слабо развито. Крыша ср.м. – центр инстинктивн. поведения.

- Млекопитающие. Обонятельная функция переднего мозга сходит на нет, хорошо развита кора – неокортекс, которая отвечает за ассоциативн. стр-ры. В коре выделяется 6 слоев кл-к. Кора сообщ. со всеми частями мозга и рекулирует его работу, кроме вегетативн. функций. Мозжечок хорошо развит, с полушариями.

Т.о. у рыб и амф. стратегия собирается из силы сигнала, кторый возбуждает НС. У амфибий выбор м/у стратегиями выбирается м/у зением и обонянием. У рептилий первичный ассоциативн. центр в переднем мозге. У птиц первичн. ассоциативн. центр в передн.м., а в ср.м. вторичный. У млекопитающих главн. ассоц. центр – неокортекс, там продублированы все отд. мозга.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Эволюция нервной системы и органов чувств хордовых.

Источник