Что есть покаяние, а что таковым не является

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода: встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим: прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. (Лк. 15,17-20)

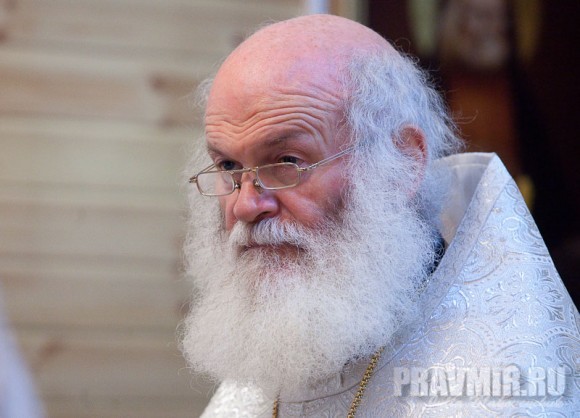

|

| Архимандрит Нектарий (Антонопулос) |

Отцы Церкви называют покаяние «вторым Крещением», «обновлением Крещения». Через Таинство Крещения мы входим в Церковь, вступаем на путь, ведущий к Царствию Божию. Благодаря второму Крещению – покаянию – человек может слезами раскаяния омыться от греха, восстать от своего падения, исцелиться от ран и продолжить путь к Богу. К сожалению, немногие знают, что есть покаяние, каков его глубочайший смысл, в чем нужно каяться.

Покаяние не является некой юридической процедурой, которая освобождает человека от ощущения вины. Это не формальная исповедь, которую человек зачастую позволяет себе перед великими праздниками. Путь, пройденный блудным сыном, свидетельствует совсем об ином.

Само слово «покаяние»[1] означает кардинальное изменение человеческого существа, его возрождение, изменение образа мыслей, перемену жизни, отрицание греха всем сердцем. Другими словами, мы должны осознать всем своим существом, что путь греха, по которому мы шли, ведет к погибели. Нам нужно понять, что мы оказались в каком-то болоте, далеко от родного дома. Нам следует остановиться и сказать себе: «Куда мы идем? Это же безумие! У нашего Отца роскошный дворец, где все радует глаз, а мы сидим в трясине!» Мы должны найти в себе решимость вернуться в отцовский дом, в объятия Бога Отца и своих собратьев.

Для того, чтобы покаяние было истинным, нужно, чтобы оно совершилось на деле. Священномученик Косма Этолийский[2] говорит: «Даже если тебя простили все духовники, патриархи, архиереи и весь мир, ты все равно не будешь прощен, если не покаешься на деле». То есть если мы не удалимся от греха и не изменим свою жизнь, наше покаяние не будет истинным. Оно даже не является покаянием в полном смысле слова.

Многие люди с готовностью подходят к духовнику, удрученные тяжестью психологических и других проблем. Они исповедуются со слезами и дают обещания, что больше не вернутся к греху, что изменят свою жизнь и т.д. Но насколько глубоко такого рода покаяние? Оно не должно ограничиваться взрывом эмоций. Требуется время, труд, навык в добродетели и борьба с грехом при содействии благодати Божией. При этом покаяние осуществляется подспудно, тайным образом, в душе человека. Подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит… (Мк. 4,26-28).

Как мы уже сказали, покаяние невозможно без благодати Божией. Человек, пребывая во тьме греха, не понимая, насколько прекрасна жизнь в Боге, не может ощутить разницы между греховной жизнью мира и святой жизнью Церкви. Только когда благодать Божия всеет в его сердце семя Божественной любви, он сможет увидеть свою духовную несостоятельность. Солнечный свет, проникая в темную комнату, освещает все. Так и благодать Божия открывает нам опустошенность наших душ, обнажает наши страсти, наши грехи. Потому святые так усиленно просили Бога: «Даруй мне покаяние всецелое». Истинное покаяние – безопасный путь, ведущий в Царствие Божие.

Что такое исповедь

Если покаяние, то есть чувство раскаяния и неприятия греха, является как бы вступлением в Таинство, то исповедь, а именно исповедание грехов перед духовником, – это само Таинство. Как по поводу покаяния, так и по поводу исповеди существуют некоторые заблуждения.

Например, многие считают, что исповедь – это нечто вроде беседы, в которой обсуждаются наши грехи. Какое, однако, отношение имеет это к Таинству Покаяния? Если мы попытаемся проанализировать, что подвигает многих из нас к исповеди, то выяснится, что одни при этом стремятся получить некое облегчение от чувства вины; других гонит к священнику страх перед «наказанием» от Бога; третьи приходят не с целью, собственно, покаяться, а только для того, чтобы потом причаститься. Однако все это имеет слишком отдаленное отношение, или вовсе не имеет, к исповеди и покаянию.

Исповедь, говоря иными словами, – это очищение души от яда. Если яд попадает в организм, то нет другого способа выжить, как очистить желудок. Так же и исповедь: мы должны изгнать из себя яд греха, иначе мы обречены.

Можно привести и другой образ. Подобно тому как больной человек показывает свои язвы врачу, описывает свою боль, беспокойство, ничего не скрывая, так же и мы поступаем на исповеди. Мы обнажаем свою душу, открываем свои ссадины, ушибы, признаем поставленный нам диагноз. Если ничего этого не происходит, то мы уйдем, не имея шансов когда-либо исцелиться. Язвы увеличатся, разложение и гниение будет прогрессировать, заражение основательно подорвет наше здоровье и приведет к смерти[3].

Из всего этого следует, что не Богу нужна наша исповедь, а мы нуждаемся в ней. Не нужно думать, что, исповедуясь, мы как бы оказываем некую услугу Богу. Все совсем не так, однако Он, как попечительный Отец, терпеливо, с неиссякаемой любовью ждет нашего обращения.

В этой связи стоит отметить, что если в западных христианских вероисповеданиях на исповеди, формальной и законнической, духовник и кающийся разделены друг от друга некоей ширмой, то в Православной Церкви исповедь осуществляется в непосредственном общении с духовенством, она возможна под духовным руководством, при личных контактах между духовным отцом и его чадами. Надо сказать, что многие исповедуются по обстоятельствам, там, где найдут духовника, и всякий раз у разных священников. Однако следует помнить, что здесь происходит то же самое, что и при телесных болезнях. Если каждый раз менять врача, то и лечение не может быть полноценным. Наш духовник – это единственный, кто знает «историю болезни», наши прежние прегрешения, особенности течения заболевания, – он один может нам эффективно помочь.

Другие люди приспособились, как говорят, иметь «две двери». У них есть постоянный духовник, но когда совершается что-то особо тяжкое, от стыда они избегают исповедоваться своему батюшке и идут к кому-то другому. Такое поведение, конечно, является ребячеством и насмешкой над Таинством. Оно показывает, насколько мы далеки от истинного покаяния.

Итак, необходимо стремиться к тому, чтобы иметь одного духовника, тогда наш путь будет безопаснее. Конечно, бывают ситуации, когда приходится менять священника. Но на это нужно решаться с большой осторожностью, рассудительностью, а главное, после внимательного исследования внутренних причин, побуждающих к подобной перемене.

11 марта 2011 г.

[1] «Покаяние» (греч.) – полное изменение существа.

[2] Сщмч. Косма (1714-1779; пам. 11/24 авг.) – один из духовных вождей Греции периода османского ига; родом из области Этолия, окончил Афонскую духовную семинарию, пострижен в монастыре Филофей. Будучи рукоположен во пресвитера, вел активную проповедническую деятельность, за которую принял мученическую кончину. В 1961 г. канонизирован Элладской Православной Церковью.

[3] Имеется в виду духовная смерть грешника, последствия которой на путях спасения могут иметь необратимый характер.

Источник

Зачем мне исповедь, если я не чувствую за собой никакого греха?

Недавно я начал посещать храм и приобщаться к православию. Крестили меня еще в младенчестве, поэтому никакого огласительного периода мне проходить не пришлось. Но вот в чем проблема: для причастия необходимо исповедоваться, и вот тут у меня возникают некоторые вопросы. Дело в том, что никакого греха за собой я не чувствую. Церковь учит, что «несть человек, иже жив будет, и не согрешит», что безгрешен только Бог. Однако при всей рефлексивности своей натуры, как бы ни всматривался я в свое настоящее и ни оглядывался бы в прошлое, никакого греховного поступка за собой я не нахожу. Может быть, проблема в том, что понимать под грехом? Понятие греха четко изложено в Евангелиях — это неисполнение Закона. Проповедь Исуса, посланного спасти «только погибшия овцы дома Израиля», была обращена к евреям. Апостол Павел освободил всех неевреев от необходимости следовать Закону Моисееву, оставив в силе другой, высший закон — закон Любви, данный Христом. Ничего другого от нас не требуется. Всякие постные диеты с четким регламентом того, что можно и чего нельзя кушать в такие-то дни, никакого отношения к евангельскому благовестию и самому духу христианства не имеют; следовательно, их неисполнение не может считаться грехом. Кто верит в душеспасительную силу постной похлебки — пусть верит себе на здоровье. Это поздняя церковная традиция — воздействовать на человека через регламент питания. Ведь и учеников Исуса обвиняли в том, что они не постятся. И все мы знаем, что Христос на это ответил. Никто не сможет мне доказать, что несоблюдение пищевого режима, в особенности для взрослого, физически работающего человека, — грех.Я человек непьющий и некурящий, воспитал троих сыновей, ухаживаю за престарелой, давно прикованной к постели матери. В чем же я грешен, спрашиваю себя? Зла в своей жизни я никогда никому не сделал, совесть моя чиста. Почему же я должен идти на исповедь и обязательно в чем-то каяться? И если человек, как учит церковь, грешен уже по определению, то пусть тогда мне кто-нибудь объяснит, в чем мой грех. Если грех объективен, сделать это будет нетрудно. А вот если свою греховность знает только сам человек, то тут уж, как говорится, простите, грех существует только в нашей голове. Не пора ли церкви перестать увязывать причастие с исповедью, и сделать ее факультативной для тех, для кого она необходима? А то ведь иначе я должен оговаривать себя и чувствовать себя «без вины виноватым».

Доброго! Совершенно с вами согласен, что исповедь в вашем духовном состоянии совершенно не нужна, да и причастие тоже. Зачем оно вам?

Очень, кстати, советую вам внимательно следить за распространением своих фотографий, как бы не начали прикладывать куда в поисках исцелений…

Вы можете не поверить, но за двадцать лет поповства я не знаю ни одной из Заповедей, ни Закона, ни Заповедей Блаженства из Нагорной Проповеди, нарушая которые человек не нашел бы для себя оправдания. Причем обычно в себе. Можно верить во всякое разное, от колдовства до буддизма, признавать одновременно все религии и йоги, при этом считать себя православным. Можно не молиться ни в Церкви, ни дома, ведь главное — Бог в душе. Можно брать чужое, ведь у кого-то больше, значит, нужно перераспределить, особенно если в «мою» пользу. Зависть и осуждение, пожелание всего и вся — но ведь это как у всех: я не хуже, чем, сосед, а даже лучше — он-то гад совсем, чего только не творит… Человек может блудить направо и налево, но он не виноват, т.к. это для «здоровья» и без насилия.

Совершенно согласен с вами и в вопросе о постах: «похлебка» не спасает, необходимо сознательное желание придерживаться Церковных установлений, если хотите — осознанная дисциплина. У Святых Отцов встречаются слова, что пост и молитва — два крыла, на которых душа может достичь Неба. Но в принципе можно искать свои пути, как бы только в болоте не оказаться.

Есть изумительный автор — преподобный Петр Дамаскин, его мягкие и прошедшие многовековую практику советы, возможно, со временем, смогут пригодиться и вам. Вот, например, он пишет: «Первым признаком начинающегося выздоровления души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской». Сейчас он есть и в интернете, и в бумажных изданиях.

Очень просил бы вас обратить внимание на лекции проф. А.И. Осипова, их можно слушать и с карандашом в руке за столом, выписывая интересные мысли, а можно за рулем, в автомобильной пробке, занимаясь хозяйством или чем иным. То, что вы сможете или захотите услышать, вы услышите. Это будет всяко полезно. Для святых — я не знаю. Не встречал.

Попробуйте почитать Священное Писание и Святых Отцов, помолиться, прося об открытии вам ваших грехов. Потрудиться духовно. Господь милостив!

Постарайтесь обрести себе настоящего духовного отца. Не «волшебного и чудотворного» старца, а спокойного священника, который всей своей душей захочет помочь вам в трудах Спасения, подскажет, вразумит, остережет, помолится о том, чтобы ваша душа вновь обрела христианскую чувствительность, возможность видеть и плакать о себе!

Могу также порекомендовать статью протоиерея Евгения Чунина о покаянии: http://rpso.ru/o-pokayanii-vo-grehah/

О разделе

Вопрос священнику — раздел сайта «Русская вера», который пользуется особенной популярностью. Мы получаем новые вопросы православному батюшке практически каждый день и особенно много их поступает от начинающих христиан, которые только слышали о старообрядчестве, а познакомиться с ним ближе не имели возможности.

Мы знаем как это бывает сложно, — переступить порог храма и задать свой вопрос священнику вживую. И конечно, личная беседа и живое слово утешения никогда не заменят электронной переписки. Тем не менее, нам нужен духовный совет.

Мы верим, что все старания наших пастырей будут не напрасны даже в том случае, если хотя бы один из спросивших получит некую духовную пользу!

Источник

Что делать, если на исповеди не чувствуешь покаяния?

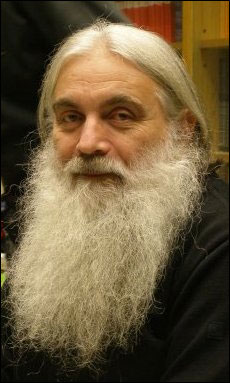

В книгах и статьях можно объяснить, в чем надо каяться, но не научить покаянию. Наверное, многим прихожанам знакомо чувство, что исповедуешься, как положено, а покаяния, сердечного сокрушения о своих поступках, решимости не повторять их, нет. И повторяем, а потом вновь перечисляем все на исповеди. Накинул батюшка епитрахиль, причащаемся и грешим по новой. Что же делать? Отвечает протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске, благочинный церквей Красногорского округа.

— Сердечное сокрушение о своих грехах, решимость не повторять их – это великие плоды, а вовсе не первые шаги покаяния. В идеале же вся наша жизнь должна быть покаянием. Все помнят апостольскую заповедь: «Непрестанно молитесь» (Фес., 5, 17). Имеется в виду покаяние. Иисусова молитва – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго» — молитва покаянная.

Согрешаем мы, по немощи своей, непрерывно, если не делом, то помышлением. И каяться должны непрерывно. Поэтому я не считаю, что надо прихожан заставлять постоянно перечислять на исповеди повседневные грехи. Чувствует человек, что нуждается в молитвенной поддержке священника – может и перечислить, исповедь в нашем храме совершается каждый день утром и вечером.

Но если говорить строго, исповедь – таинство, воссоединяющее человека с Церковью. Совершая тяжкий грех, человек от Церкви отпадает, и на исповеди он через таинство возвращается в Церковь, принимается обратно в евхаристическое общение. Поэтому я и не настаиваю, чтобы люди, которые регулярно причащаются, перед каждым причастием подходили к исповеди и перечисляли там свои повседневные грехи.

Задача христианина – не правила соблюсти, а непрестанно находиться в молитвенном единении с Богом. Для нашей немощи это значит – в самоукорении. Не в отчаянии и самоугрызении, а в самоукорении, то есть осознании и признании своей греховности и одновременно вере в милость Божию. То есть в том состоянии, которое выражено и в Иисусовой молитве, и в молитве мытаря.

— А во многих молитвах написано, что «я грешнее всех людей», есть и более жесткие оценки. Вероятно, святые, составлявшие эти молитвы, так и чувствовали, потому что оценивали себя в свете Божьей благодати. Но простой мирянин, который без году неделя в Церкви, вряд ли искренне считает себя грешнее всех.

— И святые не сразу так чувствовали. Авва Дорофей признавался своим учителям Варсонофию Великому и Иоанну Пророку: смотрю на свою жизнь и понимаю, что достоин вечной муки, знаю, что хуже всех людей, но сердцем это не чувствую. И старцы ответили ему, что он на верном пути. До сердечного понимания, каковы мы на самом деле, дорастаем всю жизнь – это и есть духовный путь.

Я считаю, что неправильно говорить «я грешнее всех людей», если ты этого не чувствуешь. Я сам, к сожалению, так не чувствую, хотя понимаю, что надо. Но все-таки мы, верующие, осознаем свои грехи. Ждать, пока произойдет чудо, и мы почувствуем их так, как чувствовали святые? Можно и не дождаться. Поэтому будем уже сейчас молиться, как можем.

Произношу я: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», а в сердце нет сокрушения. Ну, что ж… буду укорять себя с верой, что если буду трудиться над своей душой, держаться церковного общения, Господь не оставит меня. Буду молиться со вниманием, по совету преподобного Иоанна Лествичника, держа ум в словах молитвы. Если и это не даётся, буду молиться глазами и устами, пусть с холодным сердцем, рассеянно, но в надежде, что и такой малый труд поможет мне приблизиться к Богу. Как говорили святые отцы, лучше есть хлеб с золой, чем не есть ничего.

Источник