- Не чувствую ноги после инсульта

- Функции рук и ног после инсульта.

- Войцицкий Анатолий Николаевич

- Кинезотерапия

- Физиотерапия

- Статьи наших врачей на смежные темы:

- Что делать если при инсульте парализовало правую сторону?

- Этиопатогенез

- Виды паралича

- Признаки правостороннего паралича

- Последствия правостороннего паралича

- Лечение

- Медикаментозная терапия

- Реабилитация

- Диета

- Массаж

- Посещение логопеда

Не чувствую ноги после инсульта

а) Очень раннее восстановление — до 24 ч. В течение первых часов после инсульта с развитием тяжелого гемипареза, вызванного эмболической окклюзией основной артерии, кровоснабжающей лучистый венец или внутреннюю капсулу, у некоторых пациентов происходит значительное восстановление двигательной функции до уровня, при котором сохраняется только умеренная слабость в руке или ноге. Объяснить это можно следующими причинами.

• Произошла фрагментация эмбола с восстановлением части или всего просвета основных ветвей артерии.

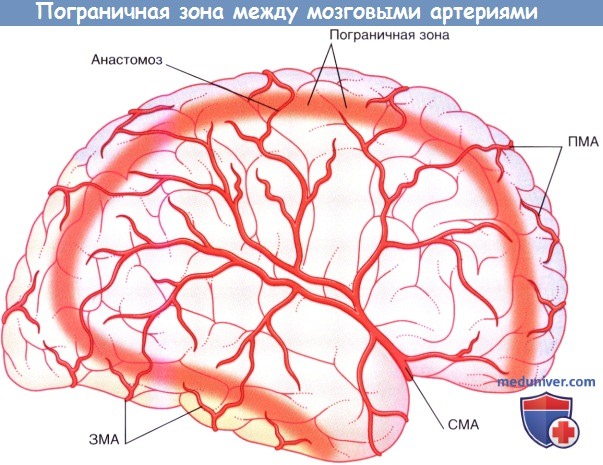

• Падение артериального давления на уровне окклюзированной артерии привело к ретроградному кровенаполнению из периферических ветвей через мелкие артериальные анастомозы, расположенные в пограничной зоне, показанной на рисунке ниже.

б) Раннее восстановление — первые несколько дней. Более ограниченное восстановление (в течение недели и более) может быть обусловлено исчезновением (уменьшением) отека с возобновлением доставки кислорода и глюкозы к жизнеспособным нейронам.

передней (ПМА) и задней (ЗМА) мозговыми артериями.

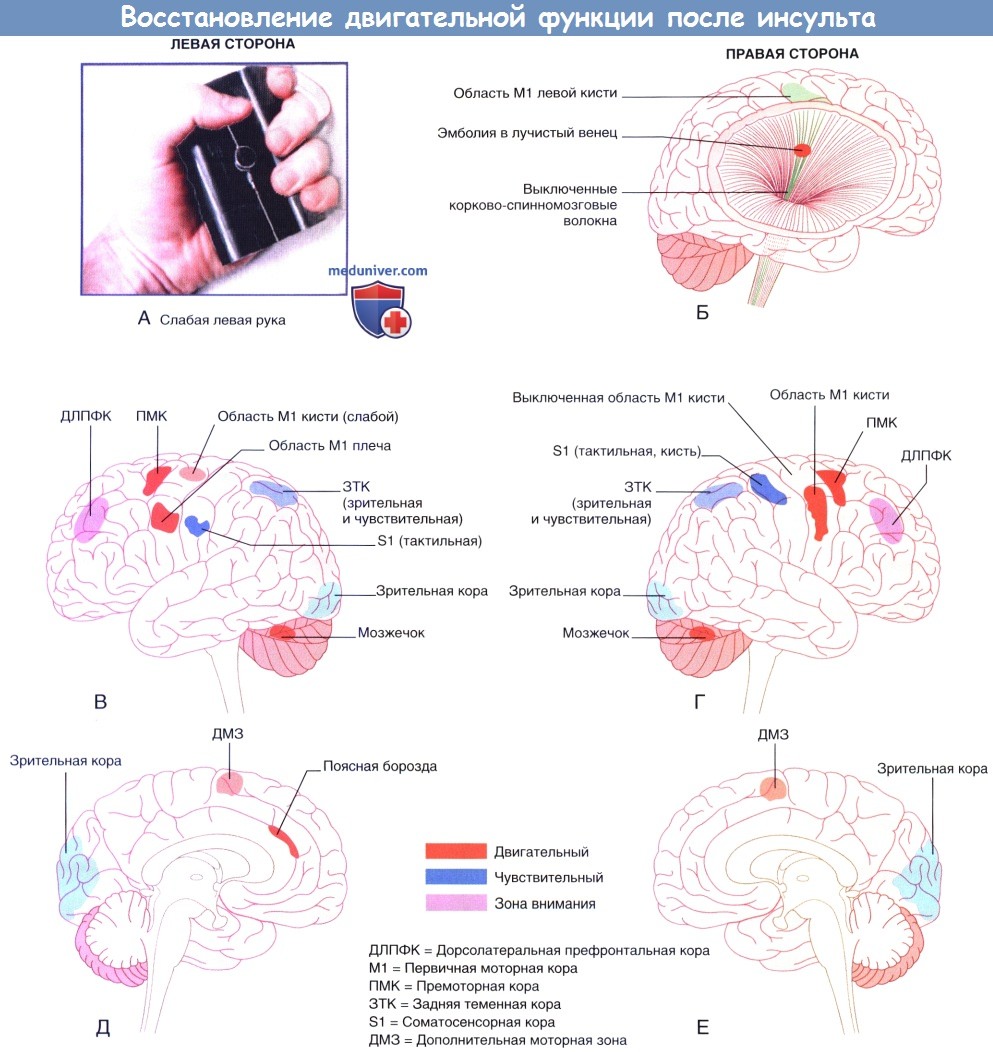

в) Позднее восстановление. Медленное, но прогрессирующее восстановление двигательной функции в течение последующих месяцев происходит всегда, особенно при проведении корригирующей терапии с участием физиотерапевта. Поскольку в большинстве случаев инсульта происходит поражение белого вещества, а не коры, осуществляется двустороннее воздействие на все участки коры, передающие информацию через корково-спинномозговой путь (вклад теменной доли не считают значительным, так как она отвечает только за сенсорную регуляцию).

Важный признак при фМРТ—гипервозбудимость корковых зон, взаимодействующих с пораженным участком. Гипервозбудимость, связанная с уменьшением локальной активности тормозных гладких звездчатых ГАМК-ергических нейронов, развивается в течение нескольких дней и постепенно снижается в течение года или более.

г) Реорганизация в пораженной М1:

• Клеточные колонны, прилежащие к колоннам, пораженным при инфаркте, освобождаются от латерального (периферического) торможения и становятся гиперактивными. Вероятнее всего, возбуждаются ранее «молчащие» кисть-специфические колонны в областях, где представлены плечо и плечевой пояс. Существование отдаленных кисть-специфических колонн было бы аналогично существованию представления языка в коре, который на показанном гомункулусе полностью расположен ниже лица, однако отдаленные язык-специфические колонны встречают вплоть до среднего отдела моторной коры.

• Изменение принадлежности. У обезьян большое значение в восстановлении после паралича (например, кисти) обусловлено включением прилежащих (например, отвечающих за плечо) участков моторной коры, клеточные колонны которых больше возбуждают двигательные нейроны кисти, а не плеча в спинном мозге. Этот феномен легко объясняют значительным перекрытием территорий корковых двигательных нейронов в спинном мозге. Фокусирующим фактором в норме служит возвратное торможение клетками Реншоу, которые окружают зону максимальной активации. Постоянное возбуждение колонн клеток спинного мозга обусловлено потерей периферического торможения, что приводит к переключению «молчащих» двигательных нейронов в состояние возбуждения через коллатеральные ветви прилежащих корково-спинномозговых волокон.

д) Вклад коры за пределами пораженной М1:

• К вторичным моторным зонам, передающим информацию через противоположный пораженному (левый) корково-спинномозговой путь, относят префронтальную кору, ДМЗ и переднюю поясную кору, а также зону плеча/плечевого пояса левой М1. Все три зоны активны в период восстановления. При фМРТ было установлено, что у пациентов с наибольшим поражением корково-спинномозгового пути вторичные моторные зоны вносят максимальный вклад в создание части двигательных импульсов. Их участие обычно двустороннее, преимущественно благодаря двустороннему представлению кисти. Мнения, касающиеся вклада зоны кисти левой М1 в восстановление двигательной функции, различны, однако некоторое участие М1 все же имеется с учетом того, что 10% ее волокон проходит через левый латеральный корково-спинно-мозговой путь.

• Мозжечок и двигательные ядра таламуса (вентролатеральное ядро) с обеих сторон также принимают участие, компенсируя прогрессирующее снижение активности на поздних стадиях. Благодаря мозжечковой активности при моторном обучении, «контрольная копия» активности пирамидного пути, представляющая произвольные движения, передается в кору больших полушарий через красное ядро и нижнее ядро оливы. Сенсорная обратная связь при совершении движения позволяет мозжечку выявлять любые несоответствия между запланированными и выполненными движениями, коррекция которых происходит путем регулирования моторной корой активности мозжечка через таламус. При повышении точности движения корректирующая активность мозжечка исчезает.

е) Вклад сенсорных систем. Зрительная и тактильная зоны коры в период восстановления проявляют повышенную активность; это же касается и дорсолатеральной префронтальной коры. При их активности увеличивается уровень сенсорного внимания, что приводит к оптимизации выполнения задач.

В целом фМРТ-исследования доказали вклад альтернативных проводящих путей в возбуждение клеток переднего рога, лишенных функциональной регуляции в результате инсульта.

(А) «Манипулятор», используемый Ward и соавт. для измерения силы сжатия в пораженной руке.

(Б) Изображение эмболического поражения правого корково-спинномозгового пути.

(В) Области повышенной корковой активности в левой (противоположной поражению) коре головного мозга и мозжечка, вид сбоку.

(Г) Соответствующий вид правой (пораженной) стороны.

(Д) Левое полушарие, вид с медиальной стороны.

(Е) Правое полушарие, вид с медиальной стороны.

1. Этиология цереброваскулярных событий. Три основные причины—атеросклероз внутренней сонной артерии или вертебрально-базилярной системы, тромбоэмболия из левых отделов сердца и артериальная гипертензия. Гипертензия может стать причиной как острого кровоизлияния в белое вещество, так и небольших лакунарных инфарктов. Кровоизлияние в опухоль может имитировать симптомы геморрагического инсульта. Около 10% геморрагических инсультов вызваны разрывом «мешотчатых» аневризм.

2. Артериальное кровоснабжение внутренней капсулы. Передняя артерия сосудистого сплетения кровоснабжает заднюю ножку и зачечевицеобразный отдел. Медиальная артерия полосатого тела кровоснабжает переднюю ножку и колено. Латеральные ветви артерии полосатого тела кровоснабжают переднюю ножку, колено и заднюю ножку.

3. Транзиторные ишемические атаки (ТИА). ТИА — эпизоды нарушения кровоснабжения, приводящие к временной потере мозговой функции с полным восстановлением обычно в течение 30 мин, не сопровождающиеся какими-либо признаками инфаркта. ТИА в переднем бассейне могут вызывать двигательные и/или чувствительные нарушения и/или афазию, а в некоторых случаях—монокулярную слепоту. ТИА в заднем бассейне могут сопровождаться головокружением, диплопией, атаксией или амнезией.

4. Окклюзия артерий переднего бассейна кровоснабжения. Синдром передней артерии сосудистого сплетения развивается вследствие окклюзии передней артерии сосудистого сплетения. Полный синдром включает гемипарез на противоположной стороне с атаксией верхней конечности (атактический гемипарез), гемигипестезию и гемианопсию.

Очаг внутримозгового кровоизлияния наиболее часто распространяется от скорлупы к внутренней капсуле, приводя к тяжелому вялому гемипарезу на противоположной стороне. Достаточное восстановление может в итоге завершиться спастической походкой с использованием трости.

Клинические симптомы окклюзии в вертебрально-базилярном бассейне представлены в основном тексте.

5. Аневризмы. Субарахноидальное кровоизлияние связано со спонтанным разрывом мешотчатой аневризмы в основании мозга. Типичная последовательность клинических проявлений у выживших пациентов включает внезапную ослепляющую головную боль, сопровождающуюся коллапсом и потерей сознания, а также развитием ригидности шейных мышц. Примерно у четверти пациентов в течение 2-х недель развиваются неврологические нарушения.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 25.11.2018

Источник

Функции рук и ног после инсульта.

Войцицкий Анатолий Николаевич

Доктор медицинских наук, профессор ВМА МО СПб, руководитель клиники

Самым частым и тяжелым осложнением у больных после инсульта является двигательная дисфункция конечностей. Среди нарушений, которые возникают, выделяют следующие:

Парез – частичная утрата, ослабление двигательной функции конечностей. Гемипарез – поражаются конечности на одной стороне тела, правая рука и нога или левая рука и нога, парапарез – поражаются обе конечности руки или ноги, и монопарез – одна рука или нога.

Паралич (или плегия) – это полное утрачивание возможности воспроизведения произвольных движений конечностями, вследствие центрального поражения мышц. Как и парезы, плегии разделяют на гемиплегию, моноплегию, параплегию.

Парестезия — утрата чувствительности конечностей – тактильной, температурной, болевой.

Частичное восстановление функции конечностей, как правило, наступает даже у больных с грубыми двигательными нарушениями. Уже спустя 3-6 месяцев при регулярной лечебной гимнастике они самостоятельно начинают стоять и ходить.

Отсутствие положительной динамики, как правило, обусловлено утратой глубокой чувствительности в мышцах пораженных конечностей или заниженной мотивацией пациента к реабилитации. Очень часто такое встречается при поражении правого полушария у правшей и недооценке больным своего состояния после инсульта при поведенческих нарушениях.

Кинезотерапия

Сначала это пассивные упражнения (сгибание и разгибание во всех суставах пораженной конечности), которые выполняются специалистом или обученными родственниками или сиделкой. Когда у больного появляются первые движения в паретических конечностях, следует активно их тренировать, постепенно увеличивая интенсивность упражнений. Больного начинают сажать, затем больной пробует стоять.

Если упражнения дают хороший результат, можно приступать к обучению ходьбы. Сначала следует освоить ходьбу по комнате, опираясь на специальные ходунки или палочку. Затем можно приступать к спуску и подъему по лестнице и прогулкам вне дома. Очень важно уделить отдельное внимание обучению больного навыков самостоятельного ухода – одеванию, приему пищи, гигиеническим процедурам и т.д.

Как правило, изменения в мышцах, которые возникают после инсульта, происходят с повышением тонуса мышц, по типу спастичности. И все мероприятия, которые применяются для восстановления дисфункции, направлены на снятие повышенного мышечного напряжения. Внутрь назначают курс антиспастических медикаментозных средств, которые снимают болезненные спазмы в паретических конечностях, способствуют проведению физиотерапевтических процедур и предупреждают образование контрактур.

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры, снимающие спастичность в мышцах, также применяют для лечения последствий инсульта:

• Озокеритовые и парафиновые аппликации по типу перчатки, носка или чулка на пораженную конечность;

• Иглорефлексотерапия, используются методики направленные на снижение тонуса в мышцах;

• Магнитотерапия — магнитное поле в постоянном режиме подачи, обладает успокаивающим, спазмолитическим действием.

• Расслабляющий точечный массаж пораженных конечностей.

• Если двигательные нарушения, наоборот, — протекают с понижением тонуса мышц, назначают внутритканевую электростимуляцию, процедура улучшает кровоток, тонизирует, способствует восстановительным процессам.

Все процедуры по реабилитации последствий инсульта можно пройти в Клинике доктора Войта, под контролем высококвалифицированных специалистов.

Статьи наших врачей на смежные темы:

Профилактика атеросклероза

Всем известно, что любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Атеросклероз не исключение. Атеросклероз встречается и у молодых людей, и также есть старики, у которых нет атеросклероза. Профилактикой заболевания является здоровый образ жизни. подробнее »»

Причины возникновения атеросклероза

Первичными причинами развития атеросклероза являются некоторые генетические заболевания, при которых наблюдается повышение уровня триглицеридов или липопротеинов низкой плотности с раннего возраста.Хронические заболевания, которые способствуют нарушению липидного и минерального обмена и с возрастом усугубляют течение атеросклероза, относятся к вторичным причинам развития атеросклероза. подробнее »»

Облитерирующий атеросклероз

Одной из сложных разновидностей атеросклероза является облитерирующий атеросклероз. Понятие «облитерирующий» можно трактовать как «закрывающий проход». подробнее »»

Диета при атеросклерозе

На данный момент разработаны диеты 2 ступеней, которые применяются для пациентов с высоким риском развития атеросклероза и непосредственно, при выставленном диагнозе – атеросклероз. подробнее »»

Источник

Что делать если при инсульте парализовало правую сторону?

Нередко после ОНМК ставят диагноз «инсульт парализация правой стороны тела» – это серьезное осложнение нарушения мозгового кровообращения, которое говорит о поражении левого полушария большого мозга. По частоте встречаемости такие синдромы лидируют, это объясняется особенностями анатомии и физиологии сосудистой системы.

Этиопатогенез

Главным механизмом развития паралича является инсульт – повреждение артерии с выходом крови за пределы сосудистого русла. В результате образуется гематома, которая постепенно растет и сдавливает мозговую ткань. Жизненно важные нейроны погибают, отмечается выпадение функций, снижается контроль скелетной и гладкой мускулатуры, пропадает чувствительность.

К такому состоянию предрасполагают:

- Нарушения питания – главную роль играет недостаток в рационе кальция, который укрепляет стенки артерий. Кардиологи в этих случаях повторяют «где тонко, там и рвется». Ослабленные мозговые сосуды, склонные к повреждению, могут стать причиной развития инсульта;

- Гипертония – усугубляет ситуацию повышение артериального давления, которое может повредить ослабленные сосуды. У пожилых людей отмечается недостаток кальция, который может стать причиной разрыва артерии;

- Отягощенная наследственность – согласно последним исследованиям существует предрасположенность к сосудистым заболеваниям, особенно по гипертензии и инсультам. До конца механизм не изучен, предполагается недостаточность нейрогуморального механизма и слабость сосудистой стенки;

- Ожирение – это состояние сопровождается нехваткой минералов, подъемом давления, что повышает вероятность развития инсульта с последующим параличом;

- Сердечно-сосудистые болезни – к кровоизлиянию в мозг предрасполагают пороки развития клапанов, сердечная недостаточность, атеросклероз и тромбозы;

- Эндокринные заболевания – на первом месте стоит диабет, приводящий к гипертонии и кровоизлияниям. Иногда причинами является гипотиреоз, патологии коры надпочечников;

- Вредные привычки – никотин ослабляет стенки артерий, повышает уровень холестерина в крови. Натуральный алкоголь в минимальных дозировках полезен, а вот переизбыток суррогата или пьянство часто заканчивается инсультом и параличом.

Перечисленные факторы могут спровоцировать как левый, так и правый паралич. По статистике последний вариант отмечается чаще, что повышает шансы больного на выживание в силу своевременной диагностики.

Виды паралича

После инсульта перед врачом стоит главная задача – определить наличие паралича и его разновидность. Все кровоизлияния правой и левой стороны подразделяются на две категории:

- Периферический паралич – наиболее благоприятный вариант болезни, характеризуется частичной утратой функций. У пациента поражена часть двигательных нейронов, что приводит к потере чувствительности, снижению сложных и целенаправленных движений.

- Центральный паралич – говорит о кровоизлиянии в двигательные зоны, в результате чего полностью отнимается правая рука и нога. Такие пациенты неспособны себя обслуживать, есть высокий риск инвалидности.

Признаки правостороннего паралича

Если был инсульт в левое полушарие – у больного поражена правая сторона тела, мускулатура конечностей парализована и речь отсутствует. Это главные отличия такого состояния. Также у больных появляются следующие признаки:

- Общие симптомы – головная боль, тошнота, рвота и слабость. Проявляются в первые несколько дней, считаются ответной реакцией организма на повреждение нейронов мозга;

- Выпадение движений – при центральном параличе правые конечности вялые, отсутствует чувствительность, пациент не может совершить никаких действий правой рукой и ногой. Если поражены периферические нейроны, у больного наблюдается тремор, на этой же стороне затруднены некоторые движения;

- Снижена память – отмечаются трудности в запоминании предложений, в тяжелых случаях человеку сложно повторить отдельные слова;

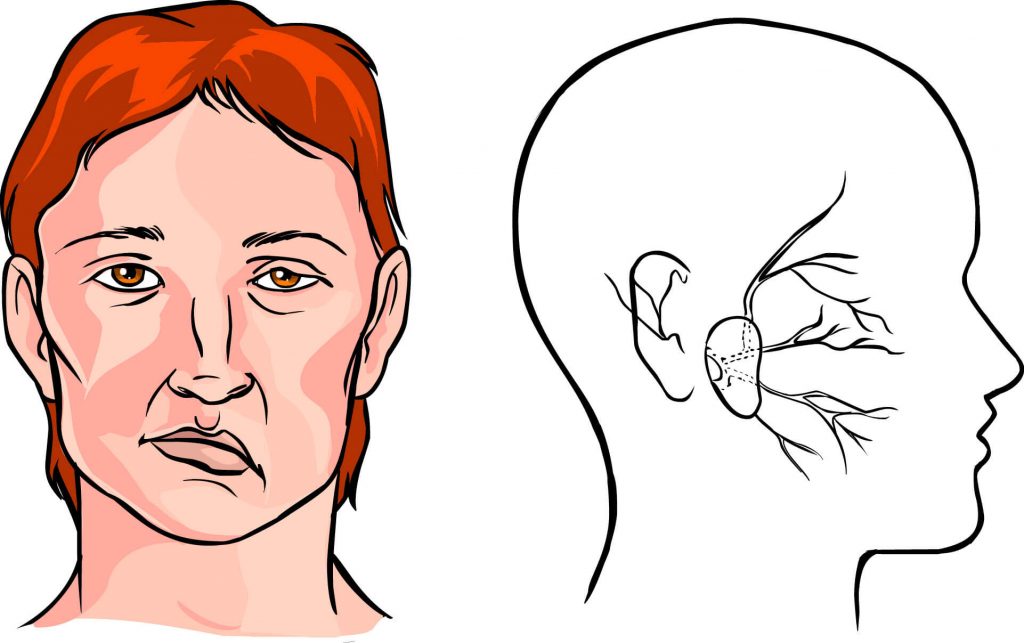

- Парез правого лицевого нерва – эта ветвь иннервирует все мимические мышцы со своей стороны. При отсутствии контроля мускулы расслабляются, у больного «повисает» угол рта и нижнее веко;

- Самопроизвольные сокращения некоторых скелетных мышц справа – обычно рука согнута в локтевом суставе, нога распрямлена, отмечается ротация стопы внутрь.

Перечисленные симптомы наблюдаются через несколько минут после кровоизлияния. На фоне ухудшения самочувствия у пациента развивается стресс, сопровождаемый депрессией и сложностями в общении.

Последствия правостороннего паралича

В тяжелых случаях правостороннее поражение приводит к необратимым осложнениям, которые развиваются вследствие объемного кровоизлияния или нарушения правил лечения. Перечислим наиболее часто встречаемые состояния:

- паралич обеих рук и ног;

- пожизненная речевая дисфункция;

- нарушение мышления, запоминания, социального поведения;

- появление пролежней;

- обострение хронических заболеваний на фоне сниженной двигательной активности;

- энурез и расстройства держания кала.

Главная задача врача – создание условий, обеспечивающих полноценное восстановление после инсульта правой стороны, которые сведут к минимуму развитие осложнений.

Лечение

Терапевтическая программа направлена на восстановление кровообращения и питания в зоне поражения, предотвращение сосудистых расстройств и повторных инсультов. Лечение включает применение медикаментов, мероприятия по реабилитации и профилактики.

Медикаментозная терапия

Если при инсульте парализована правая сторона, начать следует с лекарственной терапии. Препаратами выбора являются:

- Антиагреганты и антикоагулянты (Курантил, Варфарин) – разжижают кровь и улучшают ее прохождение по артериям. Назначение этих средств эффективно при атеросклерозе, тромбозе или сосудистых спазмах;

- Мочегонные (Гипотиазид, Верошпирон) – выводят лишнюю жидкость, предупреждают отек мозга и гипертонический криз;

- Спазмолитики (Папаверин, Винкамин) – расслабляют сосуды и улучшают кровообращение;

- Агниопротекторы (Пармидин, Алпростан) – благоприятно воздействуют на артерии, предупреждают развитие спазмов;

- Ноотропы (Пирацетам, Актовегин) – улучшают работу головного мозга. Принимаются продолжительно, включая период реабилитации.

Доктор назначает препараты, руководствуясь состоянием больного. В тяжелых случаях выписывается полный список, проводится суточный мониторинг давления.

Реабилитация

Главной задачей восстановления после инсульта является возвращение движений в правой стороне, речи и памяти. Начать следует с диеты, дополнив процедуры массажем, лечебной физкультурой и посещением логопеда (комплексной реабилитации).

Диета

Режим питания необходим для улучшения кровообращения и поддержания сопротивляемости иммунитета. Хорошо подобранный стол должен содержать все необходимое для регенерации поврежденных тканей, но не перегружать ослабленный организм.

Основные правила по диете следующие:

- исключение копченых и жирных блюд;

- мясо можно кушать только с одобрения врача, маленькими порциями и в протертом виде. В меню включаются только постные сорта;

- обогатите рацион овощами и фруктами;

- исключите кофе, крепкий чай, газировку и алкоголь;

- питание должно быть дробным, небольшими порциями.

Для тяжелобольных пациентов меню составляет диетолог с учетом состояния организма и необходимых энергетических затрат.

Массаж

Этот метод направлен на профилактику пролежней и применяется с первых дней возникновения паралича. Проводится разминка правой стороны тела, после которой улучшается кровообращение, трофика тканей, восстанавливается подвижность в суставах.

Для устранения последствий паралича стандартная разминка включает:

- поглаживание – от периферии, по ходу крови;

- растирание – проводится более интенсивно, аналогично предыдущему методу;

- вибрационные движения – в области мягких тканей;

- заканчивается процедура поглаживанием.

Чтобы не возникало новых пролежней, рекомендуется делать массаж ежедневно, регулярно менять положение больного и растирать кожу спиртом (при отсутствии ран).

Лечебная физкультура применяется спустя 2-3 недели после атаки при учете положительной динамики. Ее главными задачами являются:

- предотвращение атрофии мускул;

- улучшение нервно-мышечной проводимости;

- возвращение координации движений и способности к самообслуживанию.

Для составления комплекса лучше обратиться к врачу, доктор подбирает индивидуальную программу с учетом утраченных функций и работы конечностей.

Посещение логопеда

Для восстановления речи необходимы ежедневные тренировки, которые будет контролировать специалист. Пациенту даются домашние задания, включающие систематические упражнения.

Задачами такой терапии являются:

- восстановление устной речи;

- реабилитация письма;

- нормализация речевой памяти.

Очень важно, чтобы человек не только научился разговаривать, но и понимал речь окружающих. Специалисты рекомендуют пациентам не замыкаться, а постоянно контактировать с людьми.

Оцените на сколько качественно и подробно описана информация

Источник