- Симптомы панической атаки

- Панические атаки и симптомы

- Признаки панической атаки

- Симптомы панической атаки

- Что испытывает человек при панической атаке?

- Физические симптомы панической атаки

- Интенсивность симптомов панической атаки

- История: американец удалил часть мозга, чтобы перестать бояться смерти

- Однажды он почувствовал себя плохо во время семейных посиделок, вышел на улицу подышать и потерял сознание. Джоди пришел в себя только через 20 минут. Оказалось, он, как пьяный, ползал по двору соседа.

- Медики неделю пытались вызвать у Смита припадок. Он целенаправленно мучал себя бессонницей и громкой музыкой. Врачи даже прописали ему пиво, но безрезультатно.

- Он провел несколько экспериментов и понял, что не боится стоять на краю обрыва: сердце не бьется чаще, и даже не потеют руки. А еще Джоди теперь спокойно реагирует на пауков.

- Нейрофизиолог Вячеслав Дубынин — о причинах тревожности и стресса

- Мозг как машина времени

- Разрушение системы

- Тревожность и неопределенность

- Природа или среда

- Когда тревожность может быть полезной

Симптомы панической атаки

Основные симптомы панической атаки и их психологическая нейтрализация. Противодействие симптомам панической атаки. Как бороться с симптомами панической атаки. Современные методики.

Звоните, записывайтесь на прием! Мы помогаем в самых сложных ситуациях!

Панические атаки и симптомы

Довольно часто паническое расстройство маскируется под другие заболевания, что затрудняет быструю диагностику недуга. Больные испытывают те же ощущения, которые появляются при реальных неврологических, сердечно-сосудистых и прочих серьезных патологиях.

Человек, который совсем недавно подвергся паническому расстройству, как правило, не знает о нем, поэтому часто обращается за помощью к докторам различных специализаций. Больному назначают разные обследования организма, и в итоге выясняется, что патологии внутренних органов у него отсутствуют, но, несмотря на это, симптоматика несуществующего заболевания продолжается, со временем даже усиливаясь. В этом случае можно говорить о наличии панической атаки или панического расстройства.

Признаки панической атаки

Признаки этого недуга в большинстве случаев носят ярко выраженную физическую характеристику, симптомы схожи с сердечным приступом, поэтому многие больные предполагают патологию сердца. Однако даже сильные вегетативные проявления в этом случае являются следствием нарушений функций нервной системы и головного мозга.

Основные симптомы панической атаки являются приступы тревожности, которые сопровождаются вегетативными нарушениями (учащенное сердцебиение, озноб, потливость). С повышением уровня тревоги часто нарушаются и физиологические параметры организма, которые носят ситуационных характер.

Выраженность тревоги варьируется от состояния внутреннего напряжения до ярко выраженной паники и страха смерти. Средняя продолжительность приступа — 15-30 минут. Тревожность достигает максимума в первые 5-10 минут и проходит так же внезапно, как и началась.

Иногда паническая атака развивается на фоне ситуаций, дискомфортных для человека: пребывание в толпе или в замкнутом пространстве.

У одних людей приступы возникают несколько раз в сутки, у других — 1-2 раза в месяц. Паническая атака чаще возникает в дневное время. Ночами приступы тревожности чаще беспокоят волевых людей, которые контролируют свои чувства во время бодрствования.

Симптомы панической атаки

- гипергидроз (повышенная потливость);

- мышечная дрожь, озноб;

- тахикардия;

- дистонический или физиологический тремор;

- приливы (мгновенные ощущения жара);

- асфиксия (удушье);

- диспноэ (затрудненное дыхание, одышка, чувство нехватки воздуха);

- иррадиация болевых ощущений в левую часть грудной клетки;

- тошнота, позывы к рвоте;

- абдоминальный болевой синдром (боль в животе);

- ощущение инородного тела, кома в горле;

- парестезии (покалывания в конечностях, чувство онемения);

- предобморочное состояние, головокружение;

- нарушения стула (запоры, диарея);

- дисбазия (нарушение походки);

- повышенное артериальное давление;

- ухудшение зрения и/или слуха;

- учащенное мочеиспускание.

- дереализация (ощущение нереальности, чуждости, неотчетливости окружающей действительности);

- боязнь шизофрении, навязчивый страх сойти с ума, потерять контроль над своими поступками;

- дезориентация, спутанность сознания;

- деперсонализация (больной воспринимает свои действия как бы со стороны и чувствует, что не может ими управлять);

- прерывистый сон, инсомния (бессонница), кошмарные сновидения;

- танатофобия (страх смерти).

- более частое повторение приступов с появлением новых симптомов;

- единичные приступы;

- присоединение депрессивной симптоматики (нарушения сна, потеря аппетита, стабильно сниженное настроение);

- постоянный страх за свое здоровье;

- отказ от выполнения привычных жизненных ритуалов (пациенты перестают ездить в транспорте, выходить на улицу, резко снижается работоспособность).

Что испытывает человек при панической атаке?

- чувство страха различной силы;

- ощущение надвигающейся опасности;

- страх смерти;

- скованность, доходящую до ступора (у одних людей);

- двигательная активность (у других);

- боязнь совершить неконтролируемый поступок;

- страх сойти с ума;

- спутанность мыслей;

- нереальность происходящего;

- потерю ориентации в личности, пространстве и времени.

Физические симптомы панической атаки

Основная причина их появления — высвобождение в кровь биологически активных веществ (норадреналин и адреналин) в большом количестве. Медиаторы действуют возбуждающе на нервную, дыхательную системы, сердце и сосуды.

- Учащенное дыхание и сердцебиение.

- Одышка, нехватка воздуха.

- Озноб.

- Сухость во рту.

- Повышенная потливость.

- Слабость, онемение тела, головокружение.

- Понос.

- Непроизвольное мочеиспускание.

- Рвота.

Наиболее ярко физические симптомы выражены при тревоге, которая развивается по причине патологии органов и систем.

Интенсивность симптомов панической атаки

Интенсивность симптомов варьируется в широком диапазоне: от ощущения незначительного внутреннего напряжения до ярко выраженной панической тревоги.

Достигнув максимума к 5-10 минуте, приступ тревожности проходит. После него человек ощущает разбитость и слабость.

Обычно панические атаки не ограничиваются единичным приступом. Испытанный первый случай мучительных ощущений откладывается в подсознании больного, что приводит к развитию страха «ожидания» повторения, что, в свою очередь, провоцирует появление новых приступов.

Повторение паники в аналогичных условиях провоцирует формирование хронической формы недуга, что становится причиной развития поведения избегания (сознательное ограничение нахождения в тех местах и ситуациях, в которых вероятно повторение мучительной симптоматики).

В итоге постоянная интенсивная тревога преобразуется в тревожно-фобическое расстройство, к которому довольно часто присоединяется реактивная депрессия.

Источник

История: американец удалил часть мозга, чтобы перестать бояться смерти

Джоди Смиту из Нью-Йорка 32 года. И только последние четыре он живет без страха. До этого его круглосуточно преследовали мысли о неизбежной смерти и панические атаки. В 26 лет Джоди диагностировали эпилепсию. Облегчить его состояние могла только операция на мозге. Смит согласился удалить правые миндалину и гиппокамп и теперь не боится смерти, высоты, грабителей и даже пауков, пишет Vice.

Возможно, страх смерти был связан с тем, что отец и брат Джоди погибли, когда он был маленьким. Возможно — с особенностями нервной системы.

Когда к мучительному ощущению приближающейся кончины добавились эпилептические припадки — жизнь Смита стала совсем невыносимой.

Однажды он почувствовал себя плохо во время семейных посиделок, вышел на улицу подышать и потерял сознание. Джоди пришел в себя только через 20 минут. Оказалось, он, как пьяный, ползал по двору соседа.

Смит принимал лекарства в течение двух лет, но они не помогали. Тогда врач сказал: развитие болезни остановит только операция.

Она проводилась в два этапа. На первом врачи имплантировали глубоко в мозг Джоди зонды. Они должны были указать на область, с которой связаны проблемы со здоровьем.

Медики неделю пытались вызвать у Смита припадок. Он целенаправленно мучал себя бессонницей и громкой музыкой. Врачи даже прописали ему пиво, но безрезультатно.

Тогда хирурги решили сосредоточиться на височной доле . Смиту удалили правую миндалину и правый гиппокамп. Именно там обрабатываются реакции страха.

🧠 После операции тревожная сенсорная информация скорее всего, по-прежнему отправляется в височную долю. Но из-за отсутствия миндалины и гиппокампа не происходит ни всплеска адреналина, ни возбуждения чувств — в цепной реакции отсутствует звено.

Джоди выписали из больницы через три дня после операции. Изменения в ощущениях он заметил сразу же. Еще через две недели навязчивый страх смерти исчез.

Насколько серьезно на него повлияла операция, Джоди понял только год спустя. Тогда он ночью встретил компанию молодых людей, которые явно планировали его ограбить. Джоди бесстрашно прошел буквально сквозь них. «Видимо, их самих поразила моя смелость», — вспоминает Смит.

Он провел несколько экспериментов и понял, что не боится стоять на краю обрыва: сердце не бьется чаще, и даже не потеют руки. А еще Джоди теперь спокойно реагирует на пауков.

Врачи подтверждают, что операция на мозге Смита могла привести к таким последствиям. При этом медики считают, что из-за отсутствия страха Джоди не будет чаще других оказываться в опасных ситуациях.

Источник

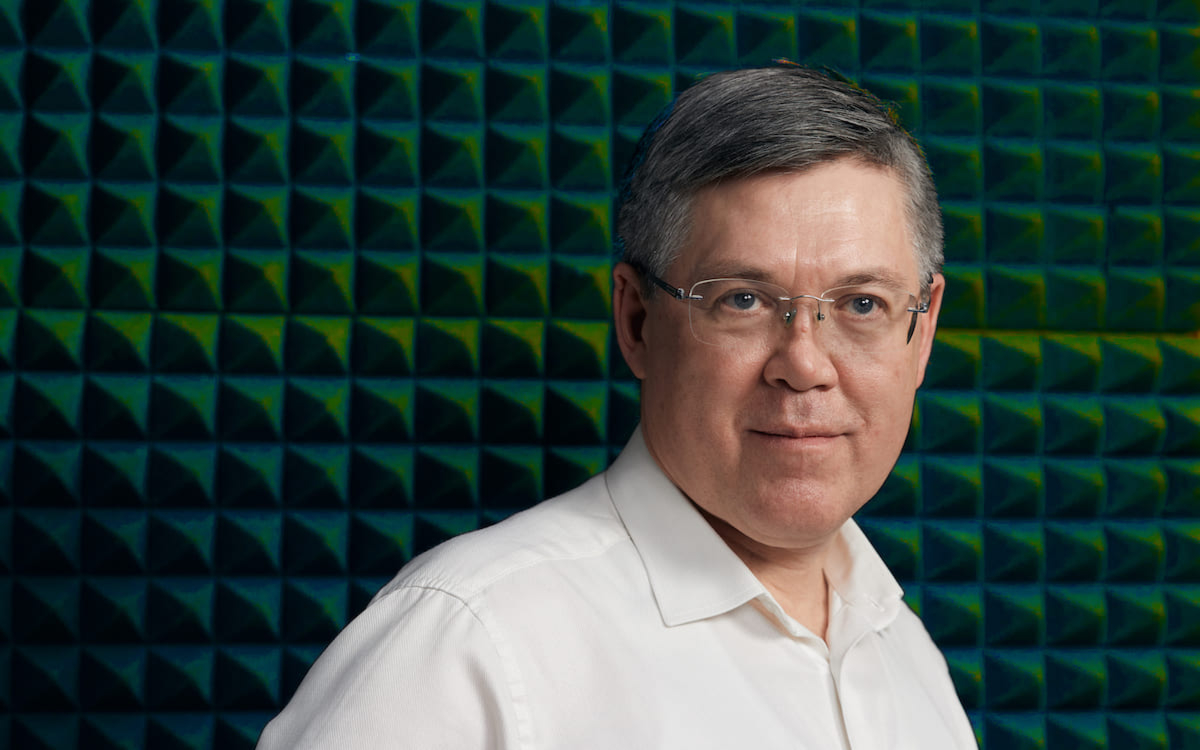

Нейрофизиолог Вячеслав Дубынин — о причинах тревожности и стресса

Об эксперте: Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, специалист в области физиологии мозга.

Аудиоверсия материала:

Теперь материалы РБК Трендов можно не только читать, но и слушать. Ищите и подписывайтесь на подкаст «Звучит как тренд» в Apple Podcasts, «Яндекс.Музыке», Castbox или на другой платформе, где вы слушаете подкасты.

Мозг как машина времени

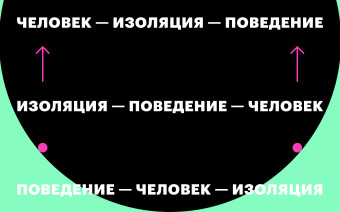

В мозге каждого человека присутствует «внутренняя модель мира», основанная на деятельности нервных клеток, — информационный слепок с окружающей действительности. Мы всю жизнь выращиваем, холим и лелеем эту модель, добавляя все новые сведения и ассоциации, формируя обобщения. Она основа мышления и прогнозирования событий, наша личная «машина времени», позволяющая заглянуть в будущее. Работы в области нейробиологии показывают, что за эту функцию мозга отвечают высшие теменные, височные, лобные зоны коры больших полушарий.

Человек постоянно проверяет, верифицирует «внутреннюю модель мира» с помощью поведения. Спланировал и сделал что-то, достиг успеха — получи положительные эмоции. На фоне этих эмоций та часть модели, которая удачно сработала, укрепляется. В дальнейшем вариант поведения, который подтвердил свою эффективность, будет выбираться мозгом чаще.

Если что-то пошло не так, не получилось, то возникают негативные эмоции и, что очень важно, — посыл повторить попытку, отыскать и попробовать другие пути. Но, если этих путей не видно, успех крайне сомнителен и от надвигающихся проблем и опасностей никак не увернуться — тут негативные эмоции зашкаливают. Постоянный стресс начинает мешать работе мозга, постепенно истощать и разрушать организм.

Разрушение системы

Почему не удалось, почему никак не получается? Нередко потому, что наши представления об окружающей среде, о других людях и самом себе (все это — компоненты «внутренней модели мира») не полностью соответствуют действительности. Или же, что еще хуже, наша модель не просто кое-где неверна, а в принципе построена как-то не так, в ней отсутствуют некие важнейшие блоки данных. Тогда рано или поздно ее с высокой вероятностью придется ломать.

В психологии это обычно связывают с разрушением прежней системы ценностей, убеждений, установок («мой мир рухнул», «мой мир никогда не будет прежним»). Иногда это происходит как пришедшая извне катастрофа: обанкротилась фирма, предал близкий человек. Порой — как возрастной кризис: год за годом копится неудовлетворенность профессией, семейными отношениями или чем-то более глобальным, например экологией.

Не всегда такая ситуация негативна. Бывают и позитивные истории: любимая сказала «да», вы получили новую прекрасную должность или родился долгожданный ребенок.

Тревожность и неопределенность

В тот момент, когда перед нами возникают неожиданные препятствия или даже светлый, но не вполне ясный путь в будущее, мы чувствуем тревогу, страх. И дело, прежде всего, в недостатке информации: я никогда с этим не сталкивался; я не знаю, какую дорогу выбрать; я не до конца понимаю общую логику событий. Сразу вспоминается известная поговорка о том, что «человек боится не темноты, а того, кто прячется в темноте». А также рассуждения Стивена Кинга о технологиях создания саспенса и хоррора.

В нейробиологии есть классический тест на тревожность: белую крысу помещают в центр ярко освещенной круглой арены. Животное впервые тут оказалось, ему страшно, оно бежит к стенке и прижимается к ней, пытаясь спрятаться. Но проходит несколько минут — и крыса чувствует: ничего не происходит. В том числе — не происходит ничего страшного. И тогда она постепенно начинает исследовать арену, шаг за шагом осматривает, обнюхивает ее по периметру и даже, осмелев, выходит в центр.

На примере этой относительно простой ситуации мы видим, как в нервной системе конкурируют две программы — безопасности и любопытства. Обе они имеют врожденную основу, обе способны приносить положительные эмоции, но их выраженность и баланс у конкретного человека (и конкретной белой крысы) различны. Начиная с Гиппократа, выделившего меланхоликов и сангвиников, и кончая психологами, социологами, философами наших дней, этому вопросу уделяется огромное внимание. Для примера можно привести работы Анны Фрейд, развивающие концепцию психологических защит ее отца.

Не остаемся в стороне и мы, специалисты, занимающиеся нейрофизиологией и нейрохимией. Мозг изучается на уровне отдельных нейронов, нейронных сетей и макроструктур (амигдала, гипоталамус, инсулярная кора), анализируется генетическая база его функционирования, оценивается роль сигналов от эндокринной и иммунной систем. В настоящее время мы знаем десятки факторов, изменяющих реакцию человека на неизвестность, определяющих уровень его тревожности и «нейротизма». Более высокий нейротизм означает снижение способности регулировать отрицательные эмоции. Любой из этих факторов при серьезных отклонениях от «среднего уровня» — как постоянно существующих, так и временных, возникших, например, под действием некоего препарата или при заболевании — может повлиять на темперамент и всю структуру личности человека.

В качестве примера одной из наиболее цитируемых работ может служить исследование, опубликованное в 2016 году D.J. Smith et al. (Molecular Psychiatry, 21 (6), 749–757). Ученые провели полногеномный (на уровне всех молекул ДНК) анализ связи генов с нейротизмом на выборке в 106 тыс. человек. В результате сформирован список из примерно 40 генов, часть из которых отвечает за особенности внутриклеточного строения нейронов; часть — за специфику обмена веществ и даже устойчивость к инфекциям. Особое внимание привлекают гены, которые отвечают за общий баланс возбуждения и торможения нервных процессов (в предыдущих исследованиях они оказались связаны с частотой суицида). Кроме того, эти гены регулируют активность гормона кортиколиберина, который в значительной степени формирует ответ организма на стресс.

Природа или среда

Гены лишь на 40% определяют нашу реакцию на отрицательные эмоции. Остальные 60% — те особенности функционирования мозга, которые человек приобретает по ходу жизни и становления личности.

Интересно, что в том же 2016 году опубликовано аналогичное исследование экстраверсии (S.M. van den Berg et al., Behavior Genetics, 46, 170–182), в котором никаких явных связей с генами не обнаружено. Это, видимо, указывает, что такие характеристики личности, как общительность и любопытство, зависят уже не от десятков, а сотен генов. Подобное можно сказать и о другом члене «большой пятерки» — «открытости опыту» (M.H.M. de Moor, 2012).

Представим на минуту, что наше существование проистекает в полностью знакомой среде. Надежно, но скучновато. И тут появляются некоторые изменения, новые объекты или события. Если случившееся затрагивает лишь незначительную часть «модели мира», о тревожности и страхе речь обычно не идет; здесь, как правило, доминирует реакция любопытства. Что там в Китае? Новая эпидемия?

Но вот изменения нарастают. Они все более очевидны, и параллельно растут опасения за успех деятельности (благополучие, здоровье). Наконец, мы достигаем ее — точки перехода от любопытства к тревожности. Теперь нам уже не столько интересно, сколько страшно. Возникает, как говорят нейробиологи, «пассивно-оборонительная реакция»: хочется спрятаться и затаиться — может, еще обойдется?

Когда тревожность может быть полезной

Я, конечно, чудовищно упрощаю. Все гораздо сложнее — примерно в той же степени, в какой мозг человека сложнее мозга маленькой рыбки.

- Во-первых, в небольших и контролируемых реакциях тревожности ничего плохого нет. Тревожность и страх — системы сигнализации, предупреждающие нас о потенциальной опасности, связанной с неизвестностью. Важно, чтобы они не доминировали слишком часто, не загоняли в положение страуса, разбивающего голову о бетонный пол. Так можно дойти до состояния «вызванной беспомощности» — когда мозг отказывается искать пути выхода из ситуации, погружаясь в пучины отрицательных эмоций, безволия и подчинения «неизбежному».

- Во-вторых, помимо любопытства, с избыточной тревожностью конкурирует масса других врожденных программ: начиная от голода и лени и заканчивая стремлением лидировать, сохранить собственность, защитить семью и потомство. В этом же списке — стремление к свободе, а также эмпатия и альтруизм.

- В-третьих, наши психические процессы, к счастью, весьма лабильны, подвижны, и надолго «зависнуть» в состоянии страха и тревожности не всякому удается. Упомянутые выше амигдала, гипоталамус, инсулярная кора, генерирующие страх и стресс, тоже живые и утомляются («устал бояться»), позволяя мозгу переключиться на решение других задач. Кроме того, наша нервная система постоянно «планирует от достигнутого»: чтобы тревожность сохранялась, неопределенность должна постоянно нарастать, а это не так уж часто случается. «Внутренняя модель» сообщает: да, света в конце тоннеля пока почти не видно, но и хуже-то не становится. То есть мы уже почти приспособились и можно ощущать и вести себя немного смелее.

- В-четвертых, есть наша воля — способность работающих с «внутренней моделью мира» высших центров мозга отменять программы, которые восходят из его глубинных структур (таких как амигдала и гипоталамус). Мы можем терпеть, преодолевать, контролировать голод и агрессию, лень и избыточное любопытство. Не всегда, конечно; иначе откуда берутся импульсивные покупки и прокрастинация? Контролировать избыточный страх мы тоже можем. И даже вполне уместный страх можем преодолеть, прыгнув с парашютом или выйдя на сцену с публичным выступлением (не говоря уже про спасение утопающих). Существует обширный список поведенческих приемов, помогающих контролировать страх. Они вполне очевидны, но претворить их в жизнь порой не очень легко. Среди таких приемов — физическая нагрузка, правильный сон, здоровое питание, общение, творчество. Положительные эмоции, в результате чего бы они ни возникали, помогают победить негативные, связанные с неопределенностью.

- Наконец, в-пятых, человечество по ходу своей истории сгенерировало ряд мощных методов борьбы со страхом. Эту задачу в числе прочих должны решать государство и религия. В более явной форме эту функцию выполняет и наука — даже на уровне прогноза погоды. В сфере экономики с тревожностью и неизвестностью борются страховые фирмы. И конечно, человек, который не справляется с проблемами, должен знать о существовании когнитивно-поведенческой психотерапии, профессионально работающей со страхами. Еще одна линия обороны — лекарственные препараты, транквилизаторы и анксиолитики, ингаляции ксенона, в конце концов (больше подходит для панических атак). Наконец, никто не отменял самовнушение (суггестию), аффирмации. Это ведь тоже работа с «внутренней моделью мира», ее направленная коррекция. Для меня ярчайшим примером является «Литания против страха» из гениальной эпопеи Фрэнка Херберта «Дюна».

Источник