- Эмоциональный интеллект: как научиться понимать свои и чужие эмоции

- Что такое эмоциональный интеллект и почему он важен

- Как работает эмоциональный интеллект

- Как развивать эмоциональный интеллект

- Инструменты развития эмоционального интеллекта

- Эмоциональный интеллект: исследования феномена

- Андреева, И.Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена / И.Н. Андреева

- Эмоциональный интеллект в современной психологии

- Определение эмоционального интеллекта

- Структура эмоционального интеллекта

- Эмоциональный интеллект как феномен научной и популярной психологии

Эмоциональный интеллект: как научиться понимать свои и чужие эмоции

Об эксперте: Виктория Шиманская — доктор психологии, преподаватель МГИМО, МИП, эксперт по развитию эмоционального интеллекта. Автор книги «Коммуникация» для подростков, сооснователь проекта развития гибких навыков SKILLFOLIO. Автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта.

Что такое эмоциональный интеллект и почему он важен

Эмоциональный интеллект (Emotional Intelligence или Emotional Quotient) — это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим. Навык помогает решать практические задачи и достигать поставленных целей в жизни и на работе. Люди с развитым эмоциональным интеллектом умеют договариваться с другими людьми, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации.

Через эмоции мы реагируем на события, слова и обстоятельства. Если их не понимать, происходящее будет искажаться. Например, на работе вам сделали замечание, а вы начали спорить и конфликтовать. В итоге, это приведет к неврозам, апатии и другим депрессивным состояниям. При этом депрессия не проходит быстро: у 15-39% людей она продолжается более года.

Человек с развитым эмоциональным интеллектом реагирует на причины, а не действия или эмоции. Это помогает ему правильно воспринимать критику, понимать других людей и отвечать им адекватной реакцией.

Понятие эмоционального интеллекта стало популярно после публикации одноименной книги научного журналиста Дэниела Гоулмана в 1995 году. Согласно исследованию Гоулмана, у людей с развитым эмоциональным интеллектом лучше психическое здоровье, эффективность работы и лидерские навыки. При этом 67% лидерских способностей приходятся на эмоциональный интеллект. Он важнее технических знаний и IQ в два раза.

Это подтверждает исследование компании Egon Zehnder. Они проанализировали 515 руководителей высшего звена и выяснили, что люди с развитым эмоциональным интеллектом имеют больше шансов на успех. В технологическом институте Карнеги сообщили, что 85% нашего финансового успеха связаны с эмоциональным интеллектом, лидерством и умением общаться. Только 15% зависят от технических знаний. Гибкие человеческие навыки, тесно связанные с эмоциональным интеллектом — самые важные навыки в настоящем и будущем.

Как работает эмоциональный интеллект

Разберем модель, которую представила лаборатория EQ-factor под руководством Николаса Коро и Викторий Шиманской в 2014 году. Она наглядно показывает коэффициенты, формирующие интеллектуально-эмоциональный профиль личности — IEPP.

Эмоциональный интеллект не существует отдельно от интеллекта, это не его противоположность. Коэффициенты эмоционального интеллекта EQ и умственного интеллекта IQ нельзя отделить друг от друга. Более того, если не развивать EQ, у человека не будет высокого IQ.

Чтобы развить эмоциональный интеллект, нужно сосредоточиться на четырех драйверах: осознанности, самооценке, мотивации и адаптивности. Развитие каждого из драйверов формирует освоение соответствующей эмоционально-интеллектуальной стратегии.

- Осознанность. Включает осознанность своих мыслей, чувств и поведения. Развивает стратегию «Философов». Философы быстро учатся и накапливают знания, но им сложно перейти от теории к практике и перевести знания в реальные навыки.

- Самооценка. Включает принятие, способность не зависеть от внешних оценок и мнений, позитивное восприятие мира и решительность. Помогает освоить стратегию «Звёзд». Такие люди уверены в себе, но склонны говорить, чтобы произвести впечатление. Звезды рискуют остаться на уровне «впечатлений», если не прокачают драйверы осознанности и мотивации.

- Мотивация. Включает открытость новому, целеполагание, переживание неудач, стремление к самоактуализации. Помогает освоить стратегию «Героев». Герои получают удовольствие от саморазвития и достижений, поэтому постоянно совершенствуются и могу вести за собой людей. Герои рискуют быстро перегореть, если не осознают причин своей работы.

- Адаптивность. Включает в себя эмпатию, стрессоустойчивость, принятие решений и коммуникабельность. Развивает стратегию «Руководителей». Такие люди стрессоустойчивы, эмпатичны и трудолюбивы, но подвержены синдрому самозванца. Это когнитивное искажение, когда человек считает себя обманщиком и не приписывает достижения своим качествам и навыкам.

Эмоциональный интеллект — это своеобразное основание пирамиды личности. Чем больше объем этой пирамиды, тем больше возможностей и влияния на свою жизнь, жизнь других людей и на мир в целом может оказать человек.

Все четыре профиля одинаково перспективны. Чтобы построить эффективную жизненную стратегию, нужно понять свои сильные драйверы и уделить внимание слабым. В соединении с вектором интеллекта IQ, эмоциональный интеллект формирует жизненную стратегию «Творцов». Она помогает реализовать потенциал человека и достичь верхнего уровня самореализации.

Как развивать эмоциональный интеллект

Честность и правильная оценка своего поведения — ключевые факторы для развития EQ, считает доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

Честность. Чтобы проверить свою честность, сделайте простое упражнение — напишите на бумаге три личностные черты, которые вам не нравятся в самих себе. Например, «поздно просыпаюсь», «ленюсь» и «легко раздражаюсь». Согласно первому принципу концепции эмоционального интеллекта, в каждом нашем действии есть положительное намерение. Подумайте, почему вы поздно просыпаетесь и какое позитивное намерение скрывается за этим действием. Например, потому что сильно устаете на работе и переживаете за новый проект.

Оценка поведения. Трудно ответить на вопрос, почему мы так себя ведем в конкретной ситуации. Но честный ответ дает реакцию на трех уровнях: смысла, тела и эмоций — это вторая парадигма в концепции эмоционального интеллекта. Если изменить реакцию на одном из этих уровней, поменяются остальные. Например, вы хорошо делаете свою работу, но поняли, что клиенты не возвращаются повторно, потому что вы не умеете с ними общаться. Из-за этого вы раздражаетесь, но осознание этой вещи даст состояние инсайта на уровне смысла. На уровне тела будет расслабление и ощущение, «будто упала гора с плеч». На уровне эмоций — станет легче. Вы нашли истинную причину злости и раздражения, хоть это и трудно признать.

Инструменты развития эмоционального интеллекта

Основу для развития эмоционального интеллекта составляют четыре компонента. Самосознание и самоконтроль помогают работать с собой, а социальная компетентность и управление отношениями строить сильные отношения с другими.

Начинать развитие эмоционального интеллекта следует с осознания того, что с вами происходит. Нужно научиться разделять себя и эмоции, представлять их как отдельное явление и смотреть на него со стороны. Эмоции — ваша реакция на происходящее вокруг. Они меняются вместе с изменениями внешних обстоятельств, поэтому запомните: вы ≠ ваши эмоции. Умение отделять эмоцию от себя поможет оценить обстановку, принять решение и правильно отреагировать.

Например, на краю обрыва вы осознаете, что вам страшно, и отойдете. В этом случае страх сохранит вашу жизнь. Но на переговорах с важным клиентом он помешает собрать мысли и сосредоточиться на результате. Осознав это, нужно отодвинуть страх в сторону и двигаться дальше.

Марк Уильямс и Денни Пенман дают определение эмоциям в своей книге «Осознанность»: «Это сгустки мыслей, чувств, телесных ощущений и импульсов. Все элементы взаимодействуют друг с другом и могут усиливать или сдерживать общее настроение».

Любую эмоцию можно принять или отказаться от нее. При этом нельзя подавлять эмоции. Это приведет к неврозам и неудовлетворению жизнью.

Практика: нарисуйте шкалу от 0 до 10 на бумаге. Отметьте на ней уровень страха, например, 7 делений. Теперь увеличивайте уровень до 9, а затем снижайте до 5. Попробуйте понять свои ощущения и пережить эмоцию. Уменьшите страх еще на 2 или 3 деления, и приступайте к делу, которого боялись. В этом суть управления эмоциями.

Если вы осознаете и умеете отделять эмоцию от себя, сможете контролировать и корректно ее проявлять. Этот навык особенно важен для руководителей. Чтобы контролировать эмоцию, ее нужно выразить и произнести вслух.

Практика: научитесь говорить на языке эмоций. Используйте фразу, состоящую из трех частей:

Например, я расстроен и зол, потому что не успел подготовить презентацию для нового клиента. Я хотел бы, чтобы мы вместе сделали ее, ведь клиент важен для компании. Сформулируйте несколько негативных и позитивных эмоций по этой формуле.

Научиться выражать чувства помогут методы ненасильственного общения. Тренируйтесь, со временем это войдет в привычку. Вы поменяете свою речь и реакцию на многие события.

- Социальная компетентность

Социальная компетентность помогает видеть суть и причину происходящего и не ввязываться в эмоциональные баталии. Принимать более точные и взвешенные решения. Для этого нужно научиться понимать, что стоит за поведением другого человека. Так вы предотвратите 90% конфликтов.

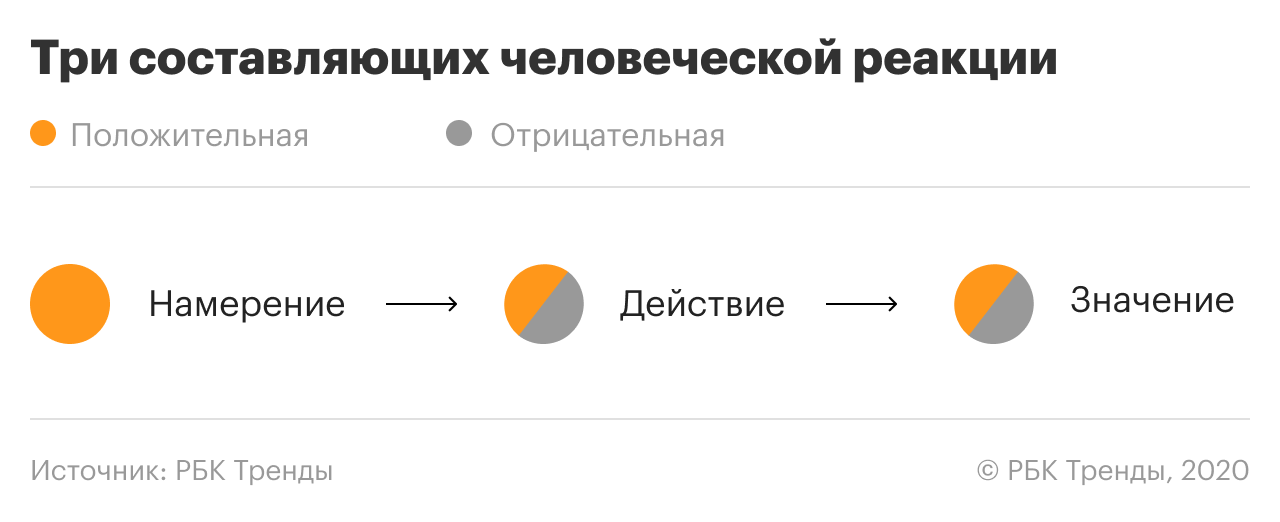

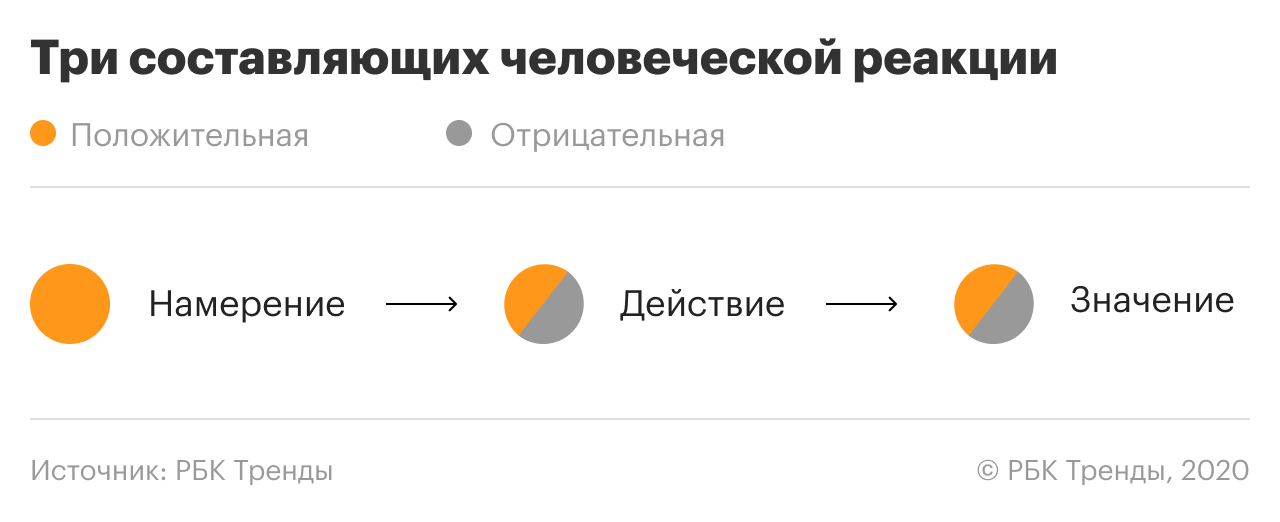

В общении с людьми реагируйте не на действия и слова, а намерения и причины, которые за ними кроются. Любую реакцию и поведение можно разложить на три составляющих:

Намерение — смысл, истинная причина. Человек может осознавать или не осознавать своего намерения, но оно всегда будет позитивным. Например, руководитель накричал на вас, потому что переживает за результаты проекта.

Действие — то, как человек реализуют причину. Бывает позитивным и конструктивным или негативным и разрушительным. Например, вы оскорбите мужчину в ответ на неприемлемое поведение или объясните свое отношение и предложите вести себя иначе.

Значение — то, какой смысл вы придаете действию. Оно бывает позитивным или негативным. Например, вы задали коллеге вопрос, а он не ответил. Позитивное значение — коллега не услышал вопрос, негативное — он не уважает вас.

Практика: вспомните несколько конфликтных ситуаций и попробуйте разложить их по этой формуле. Найдите позитивные намерения в ваших значениях и действиях.

- Управление отношениями

Определить эмоциональное состояние, использовать его или поменять поможет квадрант эмоций. Это система координат от 0 до 10 по каждой оси. Снизу находятся уровень настроения и удовольствия — серый и зеленый квадраты. Сверху находятся уровень энергии и физического самочувствия — оранжевый и желтый квадраты.

Источник

Эмоциональный интеллект: исследования феномена

Андреева, И.Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена / И.Н. Андреева

// Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78–86.

Рассматриваются определения и структура эмоционального интеллекта в рамках различных научных подходов к исследованию данного феномена; сопоставляются научный и популярный подходы к определению и развитию эмоционального интеллекта; обосновывается актуальность его изучения и развития.

Ключевые слова: (EI, ЭИ), коэффициент эмоциональности (EQ), эмоциональная компетентность.

Проблема эмоциональной культуры человека оставалась актуальной на протяжении всей истории человеческого общества. Еще в Библии, в Книге Притчей, мы находим примеры эмоциональной мудрости человечества: «У глупого тотчас же выскажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбления» (12:15); «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует» (12:18); «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает» (15:1); «Долготерпеливый лучше храброго, а владеющий собой лучше завоевателя города» (16:32). Экклезиаст учит: «Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше» (7:3) [6].

Эмоциональный интеллект в современной психологии

Современные философы вслед за мыслителями древности подчеркивают актуальность проблемы развития эмоциональной компетентности — открытости человека своим эмоциональным переживаниям, связывая ее возможности с гармоничным взаимодействием сердца и разума, аффекта и интеллекта [13; 23].

Приведем в подтверждение этого актуальное для темы нашего исследования высказывание Ошо (Раджниша): «Чтобы интеллект преобразовать в разум, абсолютно необходимо открыть сначала свое сердце. Разум — это интеллект, настроенный в лад с вашим сердцем» [18; 314].

В отечественной психологии идея единства аффекта и интеллекта нашла свое отражение в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева [9; 10; 14; 21]. Л.С. Выготский пришел к выводу о существовании динамической смысловой системы, представляющей собой единство аффективных и интеллектуальных процессов: «Как известно, отрыв интеллектуальной стороны нашего сознания от его аффективной, волевой стороны представляет один из основных и коренных пороков всей традиционной психологии. Мышление при этом неизбежно превращается в автономное течение себя мыслящих мыслей, оно отрывается от всей полноты живой жизни. » [10; 21]. Единство аффекта и интеллекта, по мнению классика психологии, обнаруживается, во-первых, во взаимосвязи и взаимовлиянии этих сторон психики на всех ступенях развития, во-вторых, в том, что эта связь является динамической, причем всякой ступени в развитии мышления соответствует своя ступень в развитии аффекта. С.Л. Рубинштейн, развивая идеи Л.С. Выготского, отмечал, что мышление уже само по себе является единством эмоционального и рационального [21].

Однако намеченные Л.С. Выготским подходы к пониманию единства аффекта и интеллекта в процессе развития человека пока не получили должной разработки. В подтверждение этого можно привести слова Д.Б. Эльконина о том, что до настоящего времени существенным недостатком рассмотрения психического развития ребенка является разрыв между процессами умственного развития и развития личности (в том числе и эмоционального) [12].

В современном обществе проблема компетентности в понимании и выражении эмоций стоит достаточно остро, поскольку в нем искусственно насаждается культ рационального отношения к жизни, воплощенный в образе некоего эталона — несгибаемого и как бы лишенного эмоций супермена. В то же время К.Д. Ушинский, подчеркивая социальный смысл эмоций, отмечал, что общество, заботящееся об образовании ума, совершает большой промах, ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем как он думает [24]. Действительно, культ рациональности и высокий образовательный ценз непосредственно не обеспечивают гуманистическое мировоззрение и эмоциональную культуру человека.

По мнению Е.Л. Яковлевой, осознание собственной индивидуальности есть не что иное, как осознание собственных эмоциональных реакций и состояний, указывающих на индивидуальное отношение к происходящему [28].

Известно, что запрет на эмоции ведет к их вытеснению из сознания; в свою очередь, невозможность психологической переработки эмоций способствует разрастанию их физиологического компонента. В современном цивилизованном обществе постоянно растет число людей, страдающих неврозами. С особой силой и отчетливостью эмоциональные проблемы проявляются у людей с пониженным уровнем самоконтроля. Выйдя из-под контроля сознания, эмоции препятствуют осуществлению намерений, нарушают межличностные отношения, не позволяют надлежащим образом выполнять служебные и семейные обязанности, затрудняют отдых и ухудшают здоровье [8; 17; 26].

Решению проблемы эмоциональных и психосоматических расстройств могла бы способствовать целенаправленная работа по развитию эмоциональной мудрости, той способности, которая в современных зарубежных и отечественных исследованиях называется эмоциональным интеллектом (emotional intelligence, EI) [1–5; 8; 15; 17; 27; 28; 34–43].

Определение эмоционального интеллекта

Критики концепции эмоционального интеллекта приводят для обоснования своей позиции следующие аргументы. Во-первых, «интеллект» в данном случае является неуместной, вводящей в заблуждение метафорой, которую, для более точного выражения сути обсуждаемого феномена, следует заменить термином «компетентность»; во-вторых, интеллект определяется как способность, а «никаких сколько-нибудь уникальных способностей, связанных с эмоциями, не существует» [30; 434]; в-третьих, в представлениях об эмоциональном интеллекте эмоции подменяются интеллектом [11].

В самом деле, у внимательного читателя может возникнуть вопрос: не является ли термин «эмоциональный интеллект» противоречивым? Это так, если, согласно определенной традиции западной мысли, эмоции представляются как вмешательство, настолько дезорганизующее и разрушающее умственную активность, что их нужно контролировать.

В I в. до н.э. Публиус Сирус говорил: «Управляй своими эмоциями, в противном случае твои эмоции будут управлять тобой».

Много позднее К. Юнг определял эмоции как сильное беспокойство, охватывающее индивида в целом. Современные сторонники данного подхода описывают эмоции как спонтанную реакцию, главным образом внутреннюю, возникающую в результате нарушений аффективного регулирования. Они рассматривают эмоции в чистом виде как феномен, обусловленный полной потерей интеллектуального контроля и не содержащий в себе и следа сознательной цели. В рамках указанного подхода Р.С. Вудворт предположил, что в состав шкал для измерения IQ следует включать тесты, демонстрирующие, что человек не проявляет страха, гнева, неприятия или любопытства по отношению к тем вещам, которые возбуждают данные эмоции у ребенка [43].

По-видимому, в соответствии с этой традицией в отечественной психологии эмоциональный интеллект иногда понимается как некий дефектный компонент мыслительного процесса, снижающий объективность познания и отличающийся «ригидностью, косностью» [29]. Зачастую отечественные исследователи ограничиваются лишь констатацией наличия данного понятия ([7; 28]), не определяя его, не выделяя четко его структурные компоненты, что, возможно, связано как с семантической неоднозначностью понятия, так и с вытекающими отсюда проблемами операционализации эмоционального интеллекта.

В противоположность изложенной выше точке зрения в ряде современных зарубежных и отечественных теорий рассматривается как особый тип знания [28]. Психологи, принадлежащие к этому направлению, рассматривают эмоции как упорядоченную реакцию, которая с целью адаптации фокусирует когнитивную активность и последующие действия. Так, Р.У. Липер предположил, что эмоции являются первоначальными мотивирующими факторами, поскольку эмоциональные процессы позволяют побуждать активность, поддерживать ее и управлять ею. Действительно, слово «эмоция» произошло от латинского глагола emovare, что означает «двигаться» [17].

Дж. Майер и П. Сэловей определяют эмоции как упорядоченные реакции, пересекающие границы многих психологических подсистем, включая физиологическую, когнитивную, мотивационную, эмпирическую (связанную с опытом). Это адаптивные реакции, которые могут потенциально быть причиной трансформации персонального и социального взаимодействия в обогащение опыта [40].

Наиболее распространенным определением интеллекта является определение Д. Векслера: интеллект — это совокупность способностей, или глобальная способность индивида действовать целеустремленно, мыслить рационально и эффективно общаться с окружением. По мнению Дж. Майера, такое определение настолько расширено, что располагает к ограничению понятия.

Согласно представлениям Х. Гарднера о множественном интеллекте, данное психическое явление включает широкий круг способностей [32]. Модель интеллекта структурирует организацию этого пространства. Модель Х. Гарднера включает семь основных подвидов (форм) интеллекта, среди которых, наряду с традиционными вербальным и логико-математическим, присутствуют пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический, межличностный (interpersonal) и внутриличностный (intrapersonal) интеллект. Межличностный интеллект, в свою очередь, включает способность наблюдать чувства других и использовать эти знания для прогнозирования их поведения. Один из аспектов личностного интеллекта также связан с чувствами и очень близок к тому, что Дж. Майер, П. Сэловей и Д. Карузо называют эмоциональным интеллектом [32; 37; 40].

Одним из выделяемых Х. Гарднером типов интеллекта является социальный интеллект, определяемый как способность понимать людей и управлять ими. В исследованиях было установлено, что социальный интеллект может быть отделен от общих академических способностей.

Эмоциональный интеллект рассматривается как подструктура социального интеллекта, которая включает способность наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, различать их и использовать эту информацию для управления мышлением и действиями [39].

Итак, эмоциональный интеллект не содержит в себе общие представления о себе и оценку других. Он фокусирует внимание на познании и использовании собственных и эмоциональных состояний и эмоций окружающих для решения проблем и регуляции поведения.

В соответствии с описанными выше подходами к пониманию эмоций (особый тип знания) и интеллекта (совокупность взаимосвязанных друг с другом умственных способностей) понятие «эмоциональный интеллект» определяется как:

• способность действовать с внутренней средой своих чувств и желаний [28], [30];

• способность понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза [41];

• способность эффективно контролировать эмоции и использовать их для улучшения мышления [38], [39];

• совокупность эмоциональных, личных и социальных способностей, которые оказывают влияние на общую способность эффективно справляться с требованиями и давлением окружающей среды;

• эмоционально-интеллектуальная деятельность [11; 17; 28; 37–40].

Обобщая данные определения, можно отметить, что индивиды с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта обладают выраженными способностями к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, а также к управлению эмоциональной сферой, что обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении.

В отличие от абстрактного и конкретного интеллекта, которые отражают закономерности внешнего мира, эмоциональный интеллект отражает внутренний мир и его связи с поведением личности и взаимодействием с реальностью. Конечный продукт эмоционального интеллекта — принятие решений на основе отражения и осмысления эмоций, которые являются дифференцированной оценкой событий, имеющих личностный смысл [11]. В конечном счете эмоциональный интеллект лежит в основе эмоциональной саморегуляции.

Структура эмоционального интеллекта

Первые публикации по проблеме эмоционального интеллекта принадлежат Дж. Майеру и П. Сэловею, которые предложили первое определение эмоционального интеллекта и показали, что его можно измерить [38; 39]. Весьма популярная на Западе книга Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект» вышла только в 1995 г. Согласно представлениям авторов оригинальной концепции эмоционального интеллекта Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо, эмоциональный интеллект — это группа ментальных способностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих.

Структура эмоционального интеллекта, предложенная Дж. Майером, П. Сэловеем, Д. Карузо в 1990 году такова:

Оценка и выражение эмоций: собственных (вербальное или невербальное); других людей (невербальное восприятие или эмпатия).

Регуляция эмоций: собственных; других людей.

Использование эмоций: гибкое планирование; творческое мышление; переключение внимания; мотивация.

В дальнейшем эта структура была доработана. В настоящее время она включает четыре компонента, которые в совокупности описывают четыре сферы эмоциональных умственных способностей, а именно способности:

• безошибочно различать собственные эмоции и эмоции других людей;

• использовать эмоции для повышения эффективности мыслительной деятельности;

• понимать значение эмоций;

• управлять эмоциями [37].

Согласно усовершенствованной модели, эмоциональный интеллект включает в себя следующие ментальные способности:

• осознанная регуляция эмоций;

• понимание (осмысление) эмоций;

• ассимиляция эмоций в мышлении;

• различение и выражение эмоций.

Кратко охарактеризуем структурные компоненты эмоционального интеллекта и их значение в процессе межличностного взаимодействия.

1. Осознанная регуляция эмоций. Эмоциями невозможно управлять прямо, однако это можно сделать опосредствованно: через объект, потребность, знак. Начальный момент управления чувством — это расщепление монолитного недифференцированного аффекта (Я-чувство) на субъекта и его чувство, точнее говоря, это вычленение чувства в качестве отдельного объекта, а не свойства внешнего мира («Я испытываю страх, удовольствие», а не «Мир страшен либо приятен») [25].

Следующий этап управления эмоциями состоит в расширении или ограничении потока эмоциональной информации, к примеру, с помощью контролирующих мыслей.

Так, защитная, ограничивающая эмоциональный опыт стратегия сопровождается мыслями типа «Не думай об этом», «Это не заслуживает моего внимания», «Я не реагирую» и т.п. Напротив, такие мысли, как «Узнай об этом побольше», «Открой себя для этого чувства» и прочие свидетельствуют об открытости сознания для потока эмоциональных переживаний.

Установлено, что в этом случае люди способны сопереживать другим, понимать глубину их чувств, т.е. проявлять эмпатию в большей степени, чем тогда, когда механизм управления эмоциональным опытом действует в направлении его ограничения.

Хотя многие аспекты регуляции настроения возникают автоматически, определенный метаопыт эмоциональных состояний осознается, и он открыт для исследования. Метаопыт переживания настроений, сложившийся как результат обобщения многих ситуаций (какие настроения типичны, какие нет; какие настроения понимаемы, какие нет), снабжает человека данными для построения имплицитной теории о тех ситуациях, которые могут вызвать определенные настроения. Дж. Майер приводит следующий пример: если во время танцев, к примеру, возникло приятное настроение, то в будущем танец с кем-либо может вызвать такое же настроение снова [39].

Можно регулировать настроение, ассоциируя себя с определенными людьми. Так, отождествляя себя с людьми, достигшими успеха в значимой для нас области, мы можем управлять негативными эмоциональными состояниями, такими как зависть. Человек стремится поддерживать позитивные настроения и избегать негативных, «подкрепляясь» информацией, которая способствует позитивным представлениям о себе. Кроме того, индивид может активно действовать на пользу другим для того, чтобы справиться с собственными негативными эмоциями. Эта «помощь в негативном эмоциональном состоянии» рассматривается как мотив альтруистического поведения [39]. Метаопыт настроения может воздействовать на выбор эмоциональных состояний через позитивное увеличение общего внутреннего опыта.

Постоянное сдерживание эмоций, как известно, способствует возникновению различных заболеваний, однако бесконтрольность эмоциональной экспрессии затрудняет межличностное общение. Кроме того, ограничивающая стратегия, вероятно, играет важную роль в создании необходимой мотивации, сдерживании импульсивного поведения [34].

Степень эмоциональной экспрессивности влияет на качество межличностных отношений. Так, чрезмерная сдержанность приводит к тому, что человек воспринимается как холодный, равнодушный, высокомерный, что вызывает у окружающих удивление или неприязнь [16; 20].

Понимание эмоций.

Переживание эмоции и ее называние (определение) являются различными феноменами, которые могут быть эмпирически разведены, что имеет важное значение для эмоционального опыта субъекта и для его поведения. Называние (определение) эмоции рассматривается как результат конструктивных процессов, которые трансформируют перцептивные переживания во внутренний опыт, модифицируя их. В связи с этим можно привести три основные функции называния эмоций: закрепление опыта, межличностная коммуникация, эмоциональная экспрессия [26].

Способность выражать эмоции вербально зависит частично от способности ясно говорить о них. В этой связи распознавание эмоций является проблематичным для личностей с выраженной алекситемией. Термин «алекситемия» («чувство без слов») был введен американским психиатром Р.Е. Сифнеосом.

Предложено несколько психологических объяснений алекситемии. Среди них — возможное блокирование импульсов между левым и правым полушарием в мозолистом теле или нарушение связи между функционированием лимбической системы и высшей кортикальной активностью [39]. Существенными характеристиками алекситемии являются: трудности в идентификации и описании своих чувств; неспособность к дифференциации чувств и телесных ощущений; недостаток воображения, ригидность и конкретность [22].

Интересный пример алекситемии был обнаружен К. Голдберг в шекспировском «Гамлете». Главный герой много говорит, спорит с собой. Однако в противоположность назначению языка как носителя смыслов, выражающих намерения, желания и чувства человека, высказывания Гамлета не приводят к лучшему взаимопониманию и гармонизации отношений. Слова, по сути, заменяют ему межличностные отношения. Причиной неспособности к близким эмоциональным отношениям (или страха перед ними), по мнению автора, является то, что в раннем детстве отец и сын не имели возможности или желания открыто выражать свои чувства и потребности с помощью значимых слов. Чувство стыда перед отцом в дальнейшем было перенесено на отношения с окружающими [33].

Различение и выражение эмоций.

Различение эмоций связано с возможностями их выражения. С эволюционной точки зрения важно, чтобы люди имели возможность дифференцировать не только собственные эмоции, но и эмоции окружающих. Такие перцептивные способности обеспечивали успешную межличностную кооперацию.

Овладение языком эмоций требует усвоения общепринятых в данной культуре форм их выражения, а также понимания индивидуальных проявлений эмоций у людей, с которыми человек живет и работает. Однако различать эмоции труднее, чем их выражать. Различение эмоций связано также с уровнем развития эмпатии. Согласно К. Роджерсу, эмпатический способ общения с другой личностью имеет несколько граней. Он подразумевает вхождение в личный мир другого и пребывание в нем «как дома», постоянную чувствительность к меняющимся переживаниям партнера по общению. Это похоже на ситуацию, когда человек как бы временно живет другой жизнью, деликатно пребывает в ней без оценивания и осуждения, воспринимая то, что другой едва осознает. Однако при этом отсутствуют попытки вскрыть неосознаваемые чувства, поскольку они могут оказаться травмирующими. Быть эмпатичным означает быть ответственным, активным, сильным и в то же время — тонким и чутким [19].

Исследователи эмпатии отмечают ее зависимость от вспомогательных способностей, сходных с оценкой и выражением эмоций: умением понять точку зрения другого человека, точно идентифицировать эмоции других, испытывать те или иные соответствующие эмоции в ответ на эмоции других, общаться или действовать на основе этого внутреннего опыта [40].

Можно выделить следующие причины трудностей в понимании индивидуальных различий эмоций других людей: сосредоточенность на собственной личности, приводящую к неспособности замечать и правильно оценивать эмоциональное состояние других людей; чувство собственного превосходства; чувство тревоги, связанное с эмоциями других людей или собственными (тревога побуждает избегать всего того, что могло бы вызвать эмоции); какая-либо выгода от непонимания эмоций других людей [20].

Я. Рейковский приводит также следующие причины трудностей в выражении эмоций: отсутствие усвоения принятых в обществе форм выражения эмоций; боязнь выдать собственные чувства, связанная со страхом перед утратой самоконтроля или боязнью порицания со стороны окружающих (боязнь быть скомпроментированным, отвергнутым или осмеянным); врожденные факторы (хотя решающее значение принадлежит процессу научения); усвоение норм поведения, господствующих в семье и ближайшем окружении [20].

Ассимиляция эмоций в мышлении (использование эмоций для повышения качества мыслительной активности), понимание единства рационального и эмоционального подтверждается данными клинических экспериментов [40], согласно которым осуществление эффективного или удовлетворительного процесса принятия решения невозможно, если мысль лишена эмоционального подкрепления. Можно предположить наличие в структуре эмоционального интеллекта эмоций, мотивирующих когнитивную деятельность, которая связана с эмоциональной сферой, точнее, с распознаванием, выражением, пониманием эмоций.

Эмоциональный интеллект не является чем-то кардинально отличным от того, что измеряется посредством IQ. Это также ментальная способность, при помощи которой, однако, осуществляется переработка особого типа информации — информации эмоциональной [38]. Однако IQ и EQ — два различных фактора жизненных достижений. Замечено, что люди с высоким IQ, но невысоким EQ часто не в полной мере используют свой потенциал и теряют шансы на успех потому, что мыслят, взаимодействуют и общаются неконструктивно.

Эмоциональный интеллект как феномен научной и популярной психологии

В рамках представлений об эмоциональном интеллекте существует его популярная концепция (Д. Гоулман и другие), согласно которой эмоциональный интеллект определяется как перечень различных, порой весьма далеких друг от друга личностных особенностей, среди которых мотивация, оптимизм, настойчивость, сердечность и другие. Дж. Майер относит такие расширительные определения эмоционального интеллекта к «смешанной модели», потому что здесь соединены вместе различные характеристики личности [36]. Он отмечает, что популярная модель эмоционального интеллекта заключает в себе предположение о том, что можно предсказывать важнейшие жизненные достижения, используя списки качеств, которые, во-первых, значительно различаются у разных авторов, во-вторых, порой весьма далеки от понятий «эмоции» и «интеллект». Такие модели эмоционального интеллекта используются как привлекательная новая реклама для «старомодных» исследований личности. На основании расширительного толкования рассматриваемого понятия предлагаются коммерческие программы развития EI, якобы способствующие продвижению их участников к счастью, удовлетворенности и энергичности.

Эмоциональный интеллект преподносится как абсолютный ключ к успеху во всех сферах жизни: в школе, на работе, во взаимоотношениях. Однако, по мнению Дж. Майера, EI, возможно, является причиной всего лишь 1–10 % (согласно другим данным — 2–25 %) важнейших жизненных паттернов и результатов. Например, эмоциональный интеллект отрицательно коррелирует с проблемным поведением, таким как агрессия и употребление наркотиков [37], с высоким уровнем личностной тревожности у подростков [1] и положительно — с организаторскими способностями [2]. Это только один из многих факторов индивидуальности, причем, хотя он чаще действует как позитивный фактор, может в некоторых аспектах рассматриваться как негативный. К примеру, традиционные взгляды на эмоциональный интеллект могут приобретать манипулятивные коннотации, если упускается из виду тот факт, что анализ собственных эмоций или эмоций других людей позволяет регулировать поведение в более просоциальном стиле [37].

В противоположность распространенной точке зрения о том, что человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта всегда контролирует собственные эмоции, Дж. Майер утверждает, что EI не зависит от эмоционального состояния. Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта может быть грустным или подавленным, потому что имеет для этого причины, причем «выбираться» из негативного эмоционального состояния такой человек будет не обязательно быстро или легко. Печальными и подавленными люди будут во все времена — это часть человеческого существования [42].

Единственная позиция, по которой популярная и научная концепции эмоционального интеллекта пришли к согласию, заключается в том, что эмоциональный интеллект расширяет представления о том, что€ означает быть умным. Это значит, что в головах тех людей, которых принято относить к «романтикам», «очень чувствительным», «кровоточащим сердцам», имеет место серьезная обработка информации [36].

Эмоциональный интеллект — устойчивая ментальная способность, часть обширного класса ментальных способностей; в частности, эмоциональный интеллект может рассматриваться как подструктура социального интеллекта. Как ментальная способность, он является также частью более обширной группы свойств личности. Это один из многих факторов индивидуальности, скорее позитивных, чем негативных для межличностного взаимодействия.

В структуру эмоционального интеллекта входят способности к осознанной регуляции эмоций; пониманию (осмыслению) эмоций; ассимиляции эмоций в мышлении; различению и выражению эмоций.

В настоящее время существует потребность в дальнейшем исследовании феномена эмоционального интеллекта, его структуры, путей его развития, что откроет реальную возможность оптимизации взаимоотношений через более глубокое осознание эмоциональных процессов и состояний, возникающих между людьми в процессе межличностного взаимодействия. Развитие эмоционального интеллекта может рассматриваться как значимый фактор повышения психологической культуры общества в целом.

Источник