- Нарушения эмоциональной сферы

- Что такое эмоциональные расстройства?

- Почему развиваются нарушения эмоций

- Классификация аффективных расстройств

- Единичный депрессивный эпизод (F32)

- Суицид – опасное последствие депрессии

- Единичный маниакальный эпизод (F30)

- Классификация маниакальных эпизодов

- Биполярное аффективное расстройство (F31)

- Рекуррентная депрессия (F33)

- Хронические расстройства настроения (F34)

- Циклотимия (F34.0)

- Дистимия (F34.1)

- Другие хронические расстройства настроения (F34.8)

- Тревожные расстройства

- Паническое расстройство (F41.0)

- Генерализованное тревожное расстройство (F41.1)

- Социальные фобии (F40.1)

- Агорафобия (F40.0)

- Специфические (изолированные) фобии (F40.2)

- Соматоформные расстройства (F45)

- Стрессовые расстройства (F43)

- Возрастные расстройства эмоционального спектра

- Лечение аффективных расстройств

- Лечение тревожно-фобических расстройств

- Советы родственникам человека, страдающего аффективными расстройствами

Нарушения эмоциональной сферы

Эмоции являются особым классом психических состояний, отражающих в форме непосредственного переживания общее позитивное или негативное отношение человека к окружающему миру, людям и самому себе. Это переживание определяется соответствием свойств и качеств, имеющихся у объектов и явлений реальности, специфическим потребностям и нуждам индивида.

В настоящее время признается тот факт, что эмоции играют существенную роль в обеспечении информационного взаимодействия организма и среды . Физиологическую основу эмоций составляет активность нервного аппарата, компенсирующая в процессе жизнедеятельности организма дефицит информации, необходимой для организации действий по удовлетворению потребностей.

Таким образом, эмоция есть результат отражения какой-либо потребности человека и оценки вероятности ее удовлетворения в наличных условиях на основе индивидуального и генетического опыта. Выраженность эмоционального состояния зависит от значимости потребности и дефицита информации, необходимой для ее удовлетворения.

Отрицательные эмоции возникают у человека при дефиците необходимой для удовлетворения потребности информации, тогда как положительные — при наличии всей необходимой информации. Особое внимание информационная теория эмоций обращает на то, что возникновение эмоции связано не с наличием потребности, не с ощущением комфорта или дискомфорта, а с оценкой перспективы удовлетворения потребности.

- эффект (острое переживание приятности или неприятности, эмоциональное напряжение, возбуждение);

- когниция (осознание своего состояния, обозначение его словом и оценка перспективы удовлетворения потребности);

- экспрессия (внешнее выражение в телесной моторике или поведении).

Относительно устойчивое и всеобъемлющее эмоциональное состояние называется настроением. В связи с тем обстоятельством, что потребностная сфера человека включает, помимо биологических, социальные потребности, эмоции, возникающие на основе относительно стабильных социальных и культурных потребностей, получили название чувств.

Различают первичные (основные) и вторичные (сложные) эмоции. К первичным эмоциями относят: радость, печаль, тревогу, гнев, отвращение, стыд, удивление. К вторичным эмоциям относят различные смешения первичных эмоций, а также эмоций и их узких интерпретаций (например, гордость — это радость, содержащая элементы внутренней каузальной атрибуции причастности себя к возникновению позитивного события).

Расстройства эмоциональной сферы заключаются в болезненных переживаниях тех или иных эмоциональных состояний. Основное нарушение заключается в изменении эмоционального состояния в сторону угнетения или подъема. Нарушения в эмоциональной сфере включают в себя гипотимию, гипертимию, паратимию, а также нарушения динамики эмоций.

Дистимия характеризуется наличием мрачных размышлений, сниженной самооценкой, чувством безнадежности, плохим сном; человек теряет интерес к событиям повседневной жизни, испытывает трудности в концентрации внимания, часто утомляется, но других нарушений психической и социальной деятельности нет. Она часто возникает у людей, испытавших длительный стресс или внезапную утрату. В отличие от депрессии, состояние обычно ухудшается к вечеру.

Дистимические нарушения часто трактуются как невротическая депрессия. Однако однозначного ответа, является ли дистимия только расстройством эмоциональной сферы или она связана с личностными (невротическими) изменениями, пока нет.

Основное эмоциональное состояние при гипертимии — эйфория: ощущение очень сильного душевного подъема, сопровождающееся чувством безудержного оптимизма, благополучия и повышенной моторной активностью. Для обозначения крайнего проявления неадекватно повышенного настроения используется термин «мания». Маниакальные состояния характеризуются повышенным настроением, увеличением объема и темпа психической и физической активности. Различают две формы маниакальных расстройств: гипоманию и манию.

Также часто отмечаются повышенная общительность, чрезмерная фамильярность, повышенная сексуальность и сниженная потребность в сне. Сопровождается повышенным

самомнением и грубым поведением. При этом сосредоточение и внимание страдают, что приводит к значительным нарушениям трудоспособности.

Сопровождается гиперактивностью, речевым напором и сниженной потребностью в сне. Внимание рассредоточено, отмечается выраженная отвлекаемость, поведение расторможено, самооценка завышенная, возникают идеи величия. Могут возникать нарушения восприятия (более яркое восприятие цветов, озабоченность мелкими деталями). Человек предпринимает экстравагантные, необдуманные шаги, бездумно тратит деньги, становится агрессивным или сексуальным в неподходящих обстоятельствах. В некоторых случаях приподнятое настроение быстро сменяется подозрительностью и раздражением.

Наиболее часто паратимия проявляется в симптоме «стекла и дерева», который является сочетанием сниженной эмоциональности с повышенной ранимостью, чувствительностью

к отдельным аспектам реальности, при этом сила и качество эмоциональной реакции не соответствуют значимости раздражителя.

Биполярное аффективное расстройство характеризуется повторными эпизодами смены настроения и значительного нарушения активности

(чередование состояний мании и депрессии), когда подъем настроения и активности сменяется снижением настроения и активности.

Раньше биполярное аффективное расстройство трактовалось как маниакально-депрессивный психоз. Сегодня считается, что смены настроения могут наблюдаться и без психотических симптомов.

Нарушения в эмоциональной сфере могут выступать как самостоятельные расстройства, как компонент других психических расстройств и как последствия состояний значительной фрустрации.

Те или иные эмоциональные состояния признаются патологическими, когда их содержание, частота возникновения, интенсивность и устойчивость признаются людьми неадекватными с социальной или

индивидуальной точек зрения.

По содержанию эмоциональные состояния признаются патологическими, когда они не соответствуют обстоятельствам, при которых принято испытывать такие состояния. Например, различают содержательно

специфичные (т. е. связанные с определенными обстоятельствами) и неспецифичные эмоции. Примером служит различение тревоги как общего беспредметного смутного чувства напряжения и беспокойства

и страха как эмоционального состояния, возникающего в присутствии или предвосхищении опасного или вредного стимула.

По частоте возникновения, интенсивности и устойчивости (продолжительности) эмоциональные состояния признаются патологическими , когда они не вписываются в принятые культурой временные рамки их допустимого проявления и мешают выполнению различных социальных функций и обязанностей. Расстройства обычно характеризуются чрезмерной частотой возникновения, излишней интенсивностью

и значительной продолжительностью отрицательных эмоций при недостаточности положительных эмоциональных состояний.

На признание эмоций патологическими также влияет степень осознанности и реалистичности эмоциональных состояний. Например, тревога может возникать в результате осмысленного прогноза развития ситуации или спонтанно, без видимых причин. Тревога также может быть признана окружающими неоправданной, т. е. не соответствующей реально складывающейся ситуации. В современной клинической психологии главную роль в возникновении эмоциональных нарушений отводят когнитивным факторам (мыслям, представлениям, фантазиям). Следует различать эмоциональные состояния и эмоциональные реакции. Эмоциональные состояния возникают в определенных ситуациях, поэтому они характеризуются интенсивностью и продолжительностью (устойчивостью).

Эмоциональные реакции связаны с кратковременным повышением интенсивности психического возбуждения под воздействием какого- либо сильного раздражителя. С прекращением деятельности раздражителя прекращается и эмоциональная реакция. Эмоциональные нарушения связаны с изменением эмоциональных состояний.

Выделяют две группы условий возникновения эмоциональных нарушений : внешние ситуационные условия, внутренние личностно предопределенные условия. Как правило, жизненные ситуации воспринимаются и интерпретируются нами, принимая форму мыслей, представлений или фантазий, окрашенных той или иной соответствующей содержанию этих мыслей эмоцией. Следовательно, эмоции связаны с содержанием наших представлений о ситуациях, в которых мы оказываемся.

Эти ситуации могут быть связаны как с частными условиями жизни индивида, так и с эпохальными, культурными, экономическими и политическими событиями, влияющими на жизнь и благосостояние человека (или воспринимаемыми как влияющие и имеющие значение в частной жизни индивида). Другими словами, каковы условия жизни человека с точки зрения возможностей удовлетворения его потребностей, таковы и эмоции, обеспечивающие субъективную оценку этих условий и мотивацию деятельности в данных обстоятельствах.

Внутренние личностно обусловленные условия связаны с особенностями психофизиологических механизмов эмоциональности и особенностями восприятия и когнитивной переработки информации

о внешних событиях.

Психофизиологическую основу эмоций составляют нейрохимические и нейрогормональные процессы в диэнцефалической и лимбической системах мозга (гипоталамус, таламус, ретикулярная формация и миндалевидное тело). Главными биохимическими веществами, обеспечивающими эмоции, являются серотонин, адреналин, норадреналин, дофамин, ацетилхолин и опиаты. Изменение баланса этих веществ в организме может приводить к затруднениям в возникновении определенных эмоциональных состояний. Так, снижение уровня серотонина или норадреналина в мозге приводит к депрессии.

С особенностями восприятия связано проявление основных первичных эмоций . У человека имеются врожденные формы эмоций, связанные с реагированием на генетически предопределенные внешние

и внутренние стимулы среды. Генетически обусловленные эмоциональные реакции могут определять возникновение сложных эмоций в позднем возрасте, поскольку с ними связана «готовность» к возникновению соответствующих эмоциональных состояний. Так, можно говорить о генетически предопределенной готовности к боязни каких-либо объектов внешнего мира (пауков, змей, чужих людей).

Восприятие человеком реальности управляет возникновением этих врожденных эмоциональных

реакций в актуальном поведении. На ранних этапах жизни большую роль играют процессы обусловливания

тех или иных эмоциональных реакций и их закрепление (например, под воздействием травматического опыта раннего детства). Те или иные эмоциональные состояния могут развиваться как привычные — на основе восприятия повторяющихся ситуаций. Возобновляющиеся ситуации приводят к постепенному «выключению» когнитивных процессов оценки однотипных ситуаций и автоматизации непосредственного эмоционального реагирования на восприятие сходной ситуации. Так, человек, имеющий опыт неудач (например, во время занятий в классе), уже только при одном попадании в класс начинает ощущать тревогу. Образование эмоций при этом не рефлектируется и причины состояния не осознаются.

- произвольные выводы из имеющейся информации;

- избирательное игнорирование или пренебрежение какой-то частью информации;

- чрезмерная генерализация информации (распространение ее на более широкий класс событий);

- переоценка или недооценка информации;

- персонализация ответственности за удачу/неудачу в данных условиях;

- жесткая дихотомия информации («хорошо/плохо», «черное/белое» и т. п.).

Эмоциональные состояния также связаны с содержанием Я-концепции (самооценки, оценки своего прошлого и будущего), каузальной атрибуцией личностно значимых событий и ожиданиями от предстоящих

событий.

Так как восприятие и когниции принимают активное участие в возникновении и поддержании эмоциональных расстройств, то, соответственно, эмоции, активируя в памяти соответствующие им мысли

и образы, поддерживают сами себя, что обеспечивает устойчивость эмоциональных нарушений.

Выделяют следующие классы эмоциональных нарушений : тревожные расстройства и расстройства настроения. При этом в качестве самостоятельных расстройств аффективной сферы могут рассматриваться

только расстройства настроения. Тревожные расстройства правильнее определять не как аффективные, а как нарушения преимущественно когнитивного компонента эмоциональности (в международной классификации болезней они классифицируются в рамках особого типа расстройств — невротических или связанных со стрессом).

Источник

Что такое эмоциональные расстройства?

Аффективные расстройства– это группа психических нарушений, которые проявляются чрезмерным выражением естественных эмоций человека или нарушением их динамики (неустойчивостью либо тугоподвижностью). Об аффективных расстройствах говорят в случаях, когда эмоциональные проявления в целом изменяют поведение пациента и приводят к его серьезной дезадаптации.

Почему развиваются нарушения эмоций

На сегодняшний день существует несколько теорий возникновения аффективных расстройств. Каждая из них имеет право на свое существование, однако единой достоверной теории нет.

Генетическими причинами эмоциональных нарушений может являться аномальный ген в 11 хромосоме. Ученые предполагают наличие рецессивной, доминантной, а также полигенной форм аффективных расстройств.

Нейроэндокринные причины заключаются в нарушениях работы гипоталамо-гипофизарной системы, лимбической системы и эпифиза. При этом происходят сбои ритма выброса либеринов, стимулирующих синтез и поступление в кровь гормонов гипофиза, и мелатонина, регулирующего суточные ритмы. В результате наблюдается изменение целостной ритмики организма, включая ритм сна/бодрствования, еды, сексуальной активности.

Стрессы (негативный или дистресс и позитивный или эустресс) также могут приводить к развитию аффективных расстройств. Стрессы отрицательно влияют на организм, вызывая его перенапряжение с последующим истощением, а также способствуют возникновению депрессии у конституционально предрасположенных личностей. Наиболее существенными стрессорами являются смерть ребенка, супруги/супруга, ссоры и утрата экономического статуса.

Классификация аффективных расстройств

1) Единичный депрессивный эпизод

2) Единичный маниакальный эпизод

3) Биполярное аффективное расстройство

4) Рекуррентное депрессивное расстройство

5) Хронические расстройства настроения

6) Тревожные расстройства

— Паническое расстройство

— Генерализованное тревожное расстройство

— Агорафобия

— Социальные фобии

— Специфические (изолированные) фобии

7) Соматоформные расстройства

8) Стрессовые расстройства

9) Возрастные расстройства эмоционального спектра

Единичный депрессивный эпизод (F32)

Чаще всего депрессивный эпизод развивается в возрасте от 20 до 40 лет и длится не менее 2 недель. Этому способствуют такие факторы, как снижение социального уровня, развод у мужчин, послеродовый период у матерей-одиночек, смерть родственников, семейная история суицидов, личностные качества (совестливость, тревожность и усердие), гомосексуальность, проблемы сексуального удовлетворения, другие стрессорные события. Помимо генетической предрасположенности, в возникновении депрессии существенную роль играют утрата социальных контактов и культивирование в семье беспомощности в период стресса.

У пациентов снижается настроение, энергичность, замедляется мышление. Им трудно запоминать и сосредотачивать на чем-то свое внимание, что приводит к ухудшению успеваемости в учебе и работе. Особенно это заметно у школьников в пубертатном периоде и у людей среднего возраста, занимающихся интеллектуальным трудом. Физическая активность также изменяется в сторону заторможенности (вплоть до ступора). Иногда такое поведение воспринимается как леность. Дети и подростки в состоянии депрессии могут быть агрессивными и конфликтными.

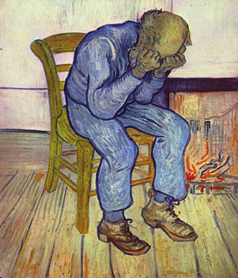

Снижаются уверенность в собственных силах и самооценка. Эти ощущения заставляют пациента отдалиться от близких людей и усиливают чувство его неполноценности. Появляются идеи виновности и самоуничижения, окружающий мир воспринимается в холодных и мрачных тонах, время тянется чрезмерно долго и тягостно. Пациент прекращает обращать на себя внимание. Его беспокоят различные сенестопатические и ипохондрические переживания. В результате возникают идеи и действия, связанные с аутоагрессией: самоповреждением и суицидом.

Суицид – опасное последствие депрессии

Согласно данным психиатров около 80% пациентов, страдающих депрессией, задумывались о совершении самоубийства. Около четверти из них во время депрессивного эпизода совершают, как минимум, одну попытку суицида, а у 15% она заканчивается самоубийством. Попытка самоубийства в психиатрии приравнивается к инфаркту миокарда в кардиологии: больному обязательно необходима срочная госпитализация в специализированное учреждение. Если человеку, решившему покончить жизнь самоубийством, не удалось довести до конца задуманное, это не значит, что опасность для его жизни миновала.

На протяжении всего периода, когда пациент находится в депрессивном состоянии, риск возникновения попытки суицида слишком велик. Именно поэтому в течение всего времени лечения депрессии вплоть до полного исчезновения депрессивного эпизода больному следует находиться в таком месте, где возможности повторного совершения самоубийства сведены к минимуму. Это можно обеспечить исключительно в условиях стационара. Также необходим обязательный присмотр за пациентом сразу после его выписки из специализированного учреждения, особенно в случае, когда у больного остались мысли о суициде.

Единичный маниакальный эпизод (F30)

Единичный маниакальный эпизод обычно проявляется повышением настроения, ускорением мышления, а также психомоторным возбуждением. Пациенты улыбаются, ни на что не жалуются, считают себя абсолютно здоровыми. Они оптимистично настроены, с пренебрежением относятся к трудностям и отрицают все возможные проблемы. Их речь быстрая, скачущая, при выраженной мании напоминает «словесную окрошку». Пациенты переоценивают собственные способности, считают себя привлекательными, постоянно восхваляются якобы имеющимися у них талантами.

Много внимания они придают своему внешнему виду, очень часто украшают себя медалями и различными значками. Женщины пользуются чрезмерно яркой косметикой, с помощью одежды стараются подчеркнуть собственную сексуальность. Они растрачивают деньги, приобретая бесполезные товары. Такие пациенты активны, суетливы. Для восстановления сил им требуется крайне мало времени. Несмотря на то, что пациенты доставляют множество неудобств окружающим, для здоровья и жизни других людей они не представляют никакой угрозы.

Классификация маниакальных эпизодов

В зависимости от степени выраженности, маниакальный эпизод проявляется в форме гипомании, мании без психотических симптомов, а также мании с психотическими симптомами. Гипомания (F30.0) – это мания легкой степени, характеризующаяся продолжительными выраженными изменениями настроения и поведения. Она не сопровождается бредовыми идеями и галлюцинациями.

При мании без психотических симптомов (F30.1) изменяется социальное поведение пациента, которое проявляется в неадекватных поступках. Психотические симптомы отсутствуют. Мания с психотическими симптомами (F30.2) – это выраженная мания, характеризующаяся маниакальным возбуждением и яркой скачкой идей. В клинике появляются вторичные бредовые идеи величия, высокого происхождения, ценности, гиперэротичности, возможны галлюцинаторные оклики или «голоса».

Биполярное аффективное расстройство (F31)

Ранее биполярное аффективное расстройство квалифицировалось как маниакально-депрессивный психоз. Для данной патологии характерны повторные (более двух) эпизоды, во время которых существенно нарушаются настроение и моторная активность (от депрессивной заторможенности до маниакальной гиперактивности). Экзогенные факторы обычно не оказывают существенного влияния на ритмичность.

Приступы имеют некоторую сезонность, чаще всего обострения наблюдаются весной и осенью, хотя встречаются также и индивидуальные ритмы. Маниакальные состояния продолжаются от одного до четырех месяцев, продолжительность депрессий составляет от одного месяца до полугода. Продолжительность интермиссий составляет в большинстве случаев от полугода до 2-3 лет. По мере прогрессирования патологии возможно социальное снижение.

Рекуррентная депрессия (F33)

Рекуррентная депрессия характеризуется повторными депрессивными эпизодами различной степени тяжести (легкой, умеренной или тяжелой). Межприступный период продолжается более двух месяцев. В течение этого времени отсутствуют какие-либо значимые аффективные симптомы. Эпизод длится, как правило, от 3 месяцев до 1 года. Чаще наблюдается у женщин. Приступы депрессии обычно удлиняются к позднему возрасту. Достаточно отчетливо просматривается сезонный или индивидуальный ритм. Клинические проявления рекуррентной депрессиианалогичны эндогенным депрессиям. Существенное влияние на степень тяжести заболевания оказывают дополнительные стрессы.

Хронические расстройства настроения (F34)

Данные психические нарушения имеют, как правило, хронический и неустойчивый характер. Каждый из эпизодов недостаточно глубок для того, чтобы отнести его к гипомании или легкой депрессии. Хронические расстройства настроения наблюдаются годами. Иногда длятся в течение всей жизни пациента. Очень часто их могут усугублять различные жизненные события, а также стрессы. Различают циклотимию, дистимию и другие хронические аффективные расстройства.

Циклотимия (F34.0)

О циклотимии говорят в случае, когда имеет место сезонное колебание настроения в течение не менее двух лет. При этом наблюдается чередование периодов субдепрессии и гипомании, промежуточные периоды нормального настроения могут присутствовать или отсутствовать. Аффективные эпизоды при циклотимии протекают относительно легко. Умеренные и тяжелые формы аффективных эпизодов всегда отсутствуют. Возможны эпизоды «избыточного веселья», чаще всего они имеют место после злоупотребления алкогольными напитками.

Дистимия (F34.1)

Дистимия возникает у людей, относящихся к конституционально-депрессивному типу личности. Пациенты, страдающие данной патологией, пессимистичны, плаксивы, задумчивы, малообщительны. Депрессивное настроение сохраняется в течение не менее 2 лет. Оно может быть постоянным или периодическим. Длительность нормального настроения при этом редко превышает несколько недель. При дистимии уровень депрессии, как правило, ниже, чем при рекуррентном расстройстве легкой степени тяжести.

Другие хронические расстройства настроения (F34.8)

В эту категорию включены хронические аффективные расстройства, которые характеризуются недостаточной выраженностью или продолжительностью для соответствия критериям дистимии или циклотимии. Также их невозможно отнести к депрессивному эпизоду легкой или среднетяжелой степени тяжести. Кроме этого, сюда относятся некоторые разновидности депрессии, которые тесно связаны со стрессом.

Тревожные расстройства

В группу тревожных расстройств принято относить следующие патологии: паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, социальную фобию, агорафобию, изолированные фобии, а также расстройства, вызванные психическим стрессом.

Паническое расстройство (F41.0)

Паническое расстройство(панические атаки) возникает, как правило, в 20-25-летнем возрасте и характеризуется возникновением панических приступов ужаса, не связанных с какими-либо внешними раздражителями (их оценивают, “как гром среди ясного неба”). Длительность приступов составляет от 5 минут до получаса. Ужас во время панических приступов бывает настолько сильным, что больные не понимают где они и кто они. Пациенты боятся сойти с ума, боятся задохнуться и умереть, поэтому часто стараются спастись бегством.

Некоторые делают попытки предотвратить наступление приступов с помощью различных психотропных средств и алкогольных напитков. Обычно приступы паники возникают в ситуациях, когда у человека ограничена свобода передвижения или когда, по его мнению, неоткуда ждать помощи. При постоянном стрессе частота приступов увеличивается. Примерно у трети пациентов приступы возникают во время сна. Это связано с увеличением в крови уровня углекислого газа.

Генерализованное тревожное расстройство (F41.1)

Главная черта генерализованного тревожного расстройства – это чрезмерная длительно сохраняющаяся тревога, постоянно поддерживающаяся беспокойством и тревожными ожиданиями. Обеспокоенность появляется по различным поводам, которые не связаны друг с другом. Как правило, пациенты, страдающие данным расстройством, осознают чрезмерность своей обеспокоенности и невозможность самостоятельно справиться с данным расстройством. При этом считают, что именно так и должно быть.

Социальные фобии (F40.1)

Социальные фобии представляют собой немотивированный страх исполнения общественных действий (к примеру, выступлений на публике), действий, которые сопровождаются вниманием со стороны посторонних лиц или просто общения с незнакомыми лицами, а также лицами противоположного пола. Основным переживанием у пациентов, страдающих социофобией, является страх оказаться в центре внимания, в неловком или унизительном положении.

Агорафобия (F40.0)

Под термином «агорафобия» подразумевают не только страх открытых пространств, но и любых ситуаций, в которых больной ощущает себя одиноким, из которых нельзя быстро выбраться и вернуться в безопасное место. Обычно она развивается у пациентов, страдающих паническим расстройством или тех, у кого в прошлом имели место единичные панические приступы. Страдающие агорафобией стараются всегда оставаться дома, избегают толпы, любых поездок и не осмеливаются покидать дом без сопровождения кого-то из близких людей.

Специфические (изолированные) фобии (F40.2)

Приступы тревоги при специфической фобии развиваются вследствие контакта с некоторыми специфическими для каждого пациента ситуациями или объектами. Самыми частыми раздражителями выступают насекомые и животные (пауки, мыши и др.), такие явления природы, как ураган, гроза и т.п., вид крови, а также различные обстоятельства (поездка в лифте, полет в самолете и др.)

Соматоформные расстройства (F45)

Для данной группы расстройств характерно наличие повторно возникающих физических признаков различных заболеваний с постоянными требованиями проводить детальные медицинские обследования. При этом дополнительные исследования имеют отрицательные результаты, и врачи выдают заключение об отсутствии физической основы для возникновения имеющихся жалоб. Пациенты ведут себя истерически, стараются привлечь внимание, негодуют из-за невозможности убедить медицинских работников в физической природе своей болезни и в необходимости продолжать дальнейшие осмотры и обследования.

Стрессовые расстройства (F43)

В данную группу включены расстройства, которые возникли в результате очевидного влияния провоцирующих факторов. К таким факторам относится острый тяжелый стресс или продолжительное травмирование. Продолжительные неприятные обстоятельства или стрессовые события выступают первичной либо преобладающей причиной, без влияния которой расстройство не могло бы возникнуть.

Возрастные расстройства эмоционального спектра

Аффективные расстройства могут возникнуть на различных этапах жизненного пути человека. У женщин в этом отношении принято считать критическим возрастом период пубертата, послеродовый период, климактерический период. У мужчин риск развития эмоциональных расстройств повышается в юношеский период, в возрасте 20-30 лет и после 40-50 лет.

Лечение аффективных расстройств

Терапия всех расстройств эмоциональной сферы включает лечение собственно депрессий и маний, а также профилактические мероприятия. Лечение аффективных расстройств осуществляется в три относительно самостоятельных этапа. Этап первый – купирование острой аффективной симптоматики. Заключается в устранении острых признаков нарушения эмоциональной сферы, длится до установления клинической или терапевтической ремиссии. Второй этап – стабилизирующая терапия. Его цель – долечивание резидуальнойсимптоматики, борьба с эмоциональной неустойчивостью, ранними рецидивными и предрецидивными расстройствами. Третий этап – это профилактическая терапия. Задача данного этапа – предотвратить развитие рецидивов патологии. Осуществляется в амбулаторных условиях.

Терапия депрессий включает в себя применение широкого спектра препаратов в зависимости от глубины расстройств. С этой целью используются флуоксетин, миансерин, золофт, леривон, а также трициклические антидепрессанты и ЭСТ. Кроме этого, применяются фотонная терапия и лечение депривацией сна. Лечение маний осуществляется увеличивающимися дозами лития под строгим контролем уровня их содержания в крови, нейролептиками или карбамазепинами, иногда бета-блокаторами. В качестве поддерживающей терапии применяют карбонат лития, вальпроат натрия или карбамазепин.

Лечение тревожно-фобических расстройств

Терапия тревожно-фобических расстройств состоит из медикаментозного лечения и психотерапии. Медикаментозное лечение заключается в применении транквилизаторов (феназепама, мебикара), антидепрессантов (имипрамина), ноотропов, ингибиторов МАО. Психотерапия включает психоанализ, а также методы поведенческой терапии: десензитизацию, гипноз, аутотренинг, гештальт-терапию, нейролингвистическое программирование и др.

Советы родственникам человека, страдающего аффективными расстройствами

Аффективные расстройства – серьезные нарушения, требующие вмешательства специалистов. Особенно это касается депрессий, которые в большинстве случаев сопровождаются попытками суицида. Любому человеку, думающему или говорящему о самоубийстве, необходима незамедлительная психиатрическая помощь. Важно знать, что риск совершить суицид наивысший в начальной стадии болезни. Из этого следует, что чем раньше диагностировано аффективное расстройство и определены эффективные способы его терапии, тем меньше вероятность смерти родного человека в результате самоубийства. Если кто-то из Вашей семьи страдает депрессией или другим расстройством эмоциональной сферы, обратитесь к психиатру с просьбой помочь.Поддерживайте близкого человека как во время визита к врачу, так и на всех этапах лечения. Позаботьтесь о том, чтобы он вовремя принимал назначенные препараты и выполнял все рекомендации медиков.

Также рекомендуем прочитать статью о предродовой депрессии .

Источник