Хрестоматия по нейропсихологии

Можно также отметить, что предлагаемые методики в определенной мере могут расцениваться как методики проективного типа. Анализируя некоторые психологические механизмы, которые имеют место при оценке и узнавании испытуемыми эмоционального выражения лица, мы видим, что большое значение здесь, по-видимому, имеет содержащийся в памяти опыт эмоционального реагирования самого испытуемого. Вероятно, при оценке той или иной фотографии испытуемый мысленно воспроизводит аналогичное изображенному на фотографии выражение лица, и, основываясь на этой идентификации, извлекает из эмоциональной памяти соответствующее эмоциональное переживание. Далее идентифицированное эмоциональное переживание становится объектом процессов сравнения, классификации и обобщения, т.е. в результатах нашего эксперимента должны найти отражение такие аспекты эмоциональной сферы испытуемых, как особенности индивидуального опыта эмоциональных переживаний, особенности эмоционального состояния испытуемых, способность испытуемого к анализу и обобщению эмоционального переживания.

Таким образом, проведенное исследование показало, что апробированная батарея методик дает возможность изучать эмоциональную сферу как здоровых испытуемых, так и больных с локальными поражениями головного мозга.

Тестирование больных с помощью данных методик способно выявить участие отдельных мозговых образований в процессе восприятия эмоционального состояния другого человека и может служить дополнительным приемом топической диагностики.

Результаты, полученные в данной работе, также позволяют сделать ряд предварительных выводов.

Показано, что поражение правого полушария мозга связано с нарушением оценки степени выраженности эмоциональных состояний, а также с нарушением критериев анализа и сравнения эмоционально-экспрессивных изображений.

Данные, полученные по методикам «Классификация», «Узнавание» и «Ранжирование» позволяют говорить о преимущественной связи левого полушария с положительными эмоциями, а правого — с отрицательными.

Показано, что обобщение эмоционально-экспрессивных изображений нарушается при поражении передних отделов мозга, преимущественно левой лобной области.

Д. В. ОЛЬШАНСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ САМООЦКНКИ У БОЛЬНЫХ С ЛОКАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ МОЗГА

Целями настоящей работы были: 1) апробация методик, позволяющих выявить и квантифииировать две системы самооценки (эмоционально-чувствеиной и когнитивной — по А.Р.Лурия, 1944]; 2) анализ этих систем и их нарушений при локальных поражениях мозга.

Источник

Нарушение обобщения эмоционально экспрессивных изображений

§ 2. Модифицированные методики на опознание эмоционального выражения лиц на фотографиях

С помощью данных методик были обследованы 54 больных с очаговыми поражениями мозга. По локализации очага и стороне поражения они были подразделены на 4 группы.

Подгруппа А. — больные с поражением лобных долей правого (A1) и левого (А2) полушария.

Подгруппа Б. — больные со смешанной локализацией очага: с поражением лобно-теменных, лобно-височных, лобно-теменно-височных отделов правого (Б1) и левого (Б2) полушарий.

Подгруппа В. — больные с поражением задних областей мозга (теменно-височных, теменно-затылочных) правого (B1) и левого (В2) полушарий.

Подгруппа Г. — больные с поражением в области задней черепной ямки мосто-мозжечкового угла (Г1) и поражениями диэнцефальной области мозга (Г2).

При анализе результатов исследования, выполненного с помощью методики «ранжирование», оказалось, что больные с поражением правой лобной области хуже всех других выполняют данное задание, особенно много ошибок — при ранжировании отрицательных эмоциональных стимулов. Такие больные могут как самую приятную выбрать фотографию, изображающую эмоцию страха. Больные с поражением левого полушария хуже других больных ранжируют фотографии, изображающие положительные эмоции, особенно слабой интенсивности (улыбка и т. п.), но правильно оценивают отрицательные эмоции горя и страха. Однако при оценке эмоций гнева часто ошибаются. Результаты левосторонних больных в наибольшей степени отличаются от того типа ранжирования здоровых испытуемых, когда они отдают предпочтение умеренно выраженной положительной эмоции. Выявленные закономерности проявляются на уровне тенденции. Коэффициенты сопряженности локализации поражения мозга с типом ранжирования находятся ниже уровня значимости (χ 2 , Р 2 , превышающие уровень достоверности 5%. Из таблицы видно, что больные с поражением правой лобной области достоверно большее количество фотографий относят к группе «безразличие». В целом при поражении правого полушария наблюдается тенденция к выделению большего количества групп, чем при поражении левого. Больные с поражением левой лобной области достоверно меньшее количество фотографий относят к группе «радость» и большее — к группе «гнев». Больные с поражением левого полушария мозга, независимо от внутриполушарной локализации, большее количество фотографий, чем правополушарные больные, относят к группе «гнев» и меньшее — к группе «удивление».

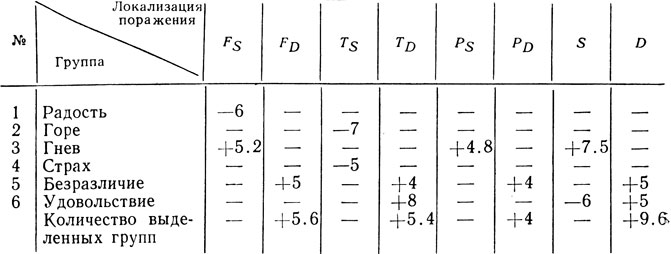

Таблица 17. ‘Классификация’. Коэффициенты сопряженности локализации поражения мозга с количеством фотографий, отнесенных к каждой группе, и количеством выделенных групп (χ 2 , р≤0,05)

* ( В данной таблице содержатся только значимые коэффициенты сопряженности. Обозначения: FS — левая лобная область; FD — правая лобная область; TS — левая височная область; TD — правая височная область; PS — левая теменная область; PD — правая теменная область; S — левое полушарие; D — правое полушарие.)

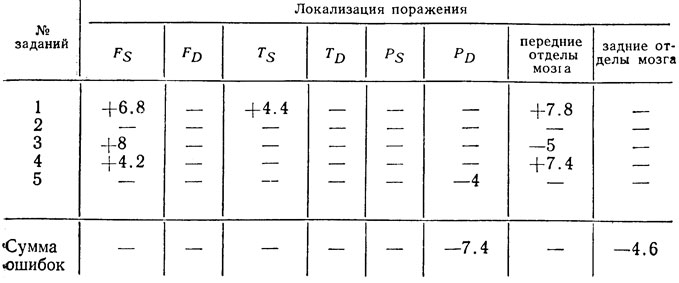

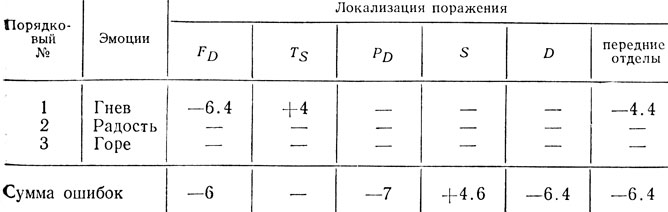

Анализ выполнения задания на «Четвертый лишний» показал (табл. 18), что больные с поражением лобных долей мозга в большинстве проб обнаруживают достоверное отличие от результатов, полученных на здоровых испытуемых. Наибольшее количество ошибок в этом задании у больных с поражением левой лобной области. Наименьшее — по сравнению с другими больными — суммарное количество нарушений обнаруживают больные с поражением правой теменной области.

Таблица 18. ‘Четвертый лишний’. Коэффициенты сопряженности локализации поражения мозга с наличием ошибок в каждом задании (χ 2 р≤0,05)

* ( Обозначения те же, что и в табл. 17.)

«Узнавание». Анализ результатов показал, что достоверно большее количество ошибок при узнавании эталонной фотографии допускают больные с поражением правого полушария мозга, особенно при поражении лобно-теменных отделов (группа B1). При этом больные с поражением правой лобной доли наибольшее количество ошибок допускают при узнавании фотографии, изображающей гнев. В то же время, больные с левосторонними поражениями при выполнении данного задания обнаруживают меньшее количество ошибок. Минимальное количество ошибок при узнавании эмоций гнева допускают больные с поражением левой височной области. Обращает на себя внимание тот факт, что в целом больные с поражением передних отделов мозга демонстрируют худшие результаты при выполнении данного задания, чем больные с поражением задних отделов (табл. 19).

Таблица 19. ‘Узнавание’. Коэффициенты сопряженности локализации поражения мозга с наличием ошибок при узнавании выражения лица, сходного с эталоном(χ 2 р≤0,05)

* ( Обозначения те же, что и в табл. 17.)

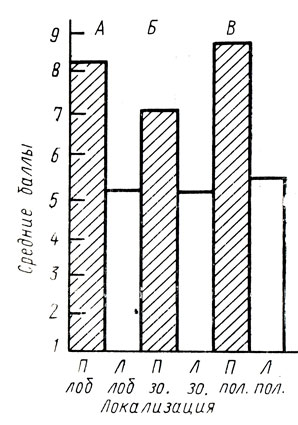

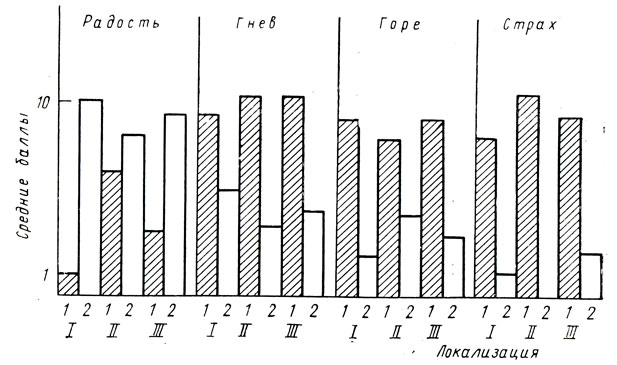

Исследованные больные по степени нарушения эмоциональ-ной сферы были разделены на три группы. В качестве критериев использовались, с одной стороны, общие поведенческие реакции больных (в виде снижения критики и т. п.), с другой — результаты выполнения заданий на ранжирование, классификацию, сравнение, обобщение и узнавание эмоциональных стимулов (по количеству ошибок). Использовалась трехбалльная система оценок: 0-1 балл — отсутствие или отдельные симптомы эмоциональных нарушений; 2 балла — умеренные 3 балла — выраженные эмоциональные нарушения. В соответствии с этими критериями, в первую группу вошли все больные с поражением задней черепной ямки, во вторую — больные с поражением как передних, так и задних отделов мозга — лобных, лобно-теменных, лобно-височных, лобно-височно-теменных, лобно-базальных, диэнцефальных, теменных, теменно-височных отделов мозга, в третью — преимущественно «лобные» больные и больные со смешанной локализацией очага (лобно-теменные, лобно-височные и др.). Обращает на себя внимание, что в третью группу вошли преимущественно больные с поражением правого полушария мозга, а вовторую — больные с преимущественно левополушарными очагами поражения. Преимущественная связь правого полушария мозга с эмоционально-личностной сферой видна из рис. 13, где отражены суммарные показатели по всем четырем методикам: (средние баллы по количеству ошибок). Как видно из рисунка, при поражении правой лобной доли, правых задних отделов и правого полушария больные допускают существенно» больше ошибок, чем при поражении соответствующих структур левого полушария. Различным образом ведут себя больные и при когнитивных операциях с разными базальными эмоциями — с фотографиями, изображающими «радость», «гнев» и «страх». Правые «лобные» больные почти безошибочно выполняют когнитивные операции с эмоцией «радость», но плохо оперируют с эмоцией гнева, горя и страха по сравнению с левыми «лобными» больными (сравните I1 и I2 на рис. 14 по всем эмоциям). Та же закономерность наблюдается и у задних правых больных, и по всему правому полушарию в целом (сравните II1 и II2 и III1 и III2 на рис. 14 по всем эмоциям). Левополушарные больные лучше оперируют с эмоциями страха, горя и несколько хуже — гнева, но в целом значительно лучше, чем правополушарные больные. Подобная картина свидетельствует об особой роли правого полушария в эмоциональном реагировании и о существовании различных дифференцированных механизмов, обеспечивающих различные базальные эмоции.

Рис. 13. Суммарные результаты по всем четырем методикам у больных с поражением правой (П) и левой (Л) лобной области (А), правых и левых задних отделов мозга (Б), правого и левого полушария в целом (В)

Полученные при данном исследовании больных результаты свидетельствуют о следующем.

Рис. 14. Суммарные результаты по когнитивным операциям с каждой из четырех базальных эмоций. Обозначения: I — лобные, II — задние отделы мозга, III — полушария в целом; 1 — правосторонние, 2 — левосторонние поражения мозга

Во-первых, выделились факты относительно роли правого полушария мозга в механизмах, связанных с эмоциональным состоянием. Больные с поражением правого полушария (правой лобной области) по методике «Классификация» достоверно большее количество фотографий относят к группе «безразличие». Как известно, имеются литературные данные относительно преобладающей роли правого полушария в осуществлении эмоциональных реакций, в частности, о связи правого полушария с аффективным тонусом (С. В. Бабенкова, 1971; Л. Я. Балонов, В. Л. Деглин, Н. Н. Николаенко, 1976; Т. А. Доброхотова, 1974; и др.). Основываясь на этих литературных данных, можно интерпретировать полученные результаты как проявление ослабления у больных с поражением правого полушария выраженности эмоциональных состояний.

Далее, при выполнении задания на «Классификацию» больные с поражением правого полушария выделяют достоверно большее по сравнению с другими больными количество групп. При выполнении задания на «Узнавание» правополушарные больные обнаруживают достоверно большее количество ошибок по сравнению с больными, имеющими поражение левого полушария. Можно думать, что полученные результаты объясняются нарушением критериев сравнения эмоционально-экспрессивных лиц. В ряде работ показано, что правое полушарие связано в большей степени, чем левое, с эмоциональной экспрессией (Л. Я. Балонов, В. Л. Деглин, Н. Н. Николаенко, 1976; Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, 1981; О. А. Сидорова и др., 1978; Л. С. Цветкова и др., 1984; и др.). Полученные факты согласуются с этими литературными данными.

Во-вторых, результаты свидетельствуют относительно различной связи левого и правого полушарий мозга с положительными и отрицательными эмоциями.

Согласно данным, полученным с помощью методики «Классификация», поражение левого полушария мозга коррелирует с увиличением количества фотографий, относимых к группе «гнев». Поражение левой лобной доли достоверно связано с уменьшением количества фотографий, отнесенных к группе «радость». Результаты, полученные с помощью методики «Узнавание», свидетельствуют, что больные с поражением правой лобной области чаще ошибаются при узнавании эмоции «гнев». Правда, достоверно реже — по сравнению с другими больными — при узнавании данной эмоции ошибаются и больные с поражением левой височной области.

С помощью методики «Ранжирование» обнаружено, что левополушарные больные отдают предпочтение эмоциям горя и страха в значительно большей степени, чем эмоциям радости, в отличие от больных с поражением правой лобной области, которые почти никогда не предпочитают эмоции страха.

Все эти данные говорят о том, что при поражении левого полушария нарушаются преимущественно механизмы, связанные с узнаванием, оценкой и классификацией положительных эмоций. И наоборот, при поражении правого полушария страдают механизмы, связанные с отрицательным эмоциональным реагированием. Эти данные соответствуют и литературным сведениям, указывающим на преимущественную связь правого полушария с отрицательными эмоциями, а левого — с положительными (С. В. Бабенкова, 1971; Л. Я. Балонов, В. Л. Деглин, Н. Н. Николаенко, 1976; Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, 1981; Д. В. Ольшанский, 1981; Б. И. Белый, 1987; и др.).

Третья группа результатов относится к нарушению процессов обобщения и анализа эмоциональных переживаний.

Согласно результатам, полученным по методике «Четвертый лишний», наибольшее количество ошибок демонстрируют больные с поражением передних отделов мозга, преимущественно — левого полушария. В то же время больные с поражением задних отделов правого полушария обнаруживают достоверно меньшее по сравнению с другими больными суммарное количество ошибок.

Можно думать, что ведущая роль в механизмах анализа и (обобщения эмоциональных впечатлений принадлежит передним отделам мозга, в особенности — левой лобной области. Известна важная роль лобных долей мозга в осуществлении сложных активных форм интеллектуальной деятельности, их участие в ре-ализации высших гностических процессов, в организации сложных форм поведения (А. Р. Лурия, 1969, 1970, 1973; А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, 1965; Е. Д. Хомская, 1972, 1987; и др.). Настоящее исследование также указывает на ведущую роль лобных долей мозга — особенно левой лобной доли — в процессах обобщения эмоционального опыта.

Таким образом, в результатах, полученных с помощью мо-дифицированных методов на ранжирование, классификацию, узнавание и обобщение («Четвертый лишний») эмоционально-выразительных фотографий лиц, отражаются различные особенности изменения эмоциональной сферы больных — изменение их индивидуального эмоционального опыта, их эмоциональных состояний, их способности к анализу и обобщению эмоциональных переживаний.

В целом, с помощью этих методов выявлено, что:

1) поражение правого полушария связано с нарушением оценки степени выраженности эмоциональных состояний, а также — с нарушением критериев анализа и сравнения эмоционально-экспрессивных изображений;

2) поражения левого и правого полушария различным образом связаны с процессами переработки информации о положительных и отрицательных эмоциях (выявлена преимущественная связь левого — с положительными, а правого — с отрицательными эмоциональными состояниями);

3) поражение передних отделов мозга (преимущественно левого полушария) ведет к нарушению процессов обобщения эмоциональных изображений.

Источник