- 5.3.4.Нарушение мотивационного компонента мышления

- Что такое эмоциональные расстройства?

- Почему развиваются нарушения эмоций

- Классификация аффективных расстройств

- Единичный депрессивный эпизод (F32)

- Суицид – опасное последствие депрессии

- Единичный маниакальный эпизод (F30)

- Классификация маниакальных эпизодов

- Биполярное аффективное расстройство (F31)

- Рекуррентная депрессия (F33)

- Хронические расстройства настроения (F34)

- Циклотимия (F34.0)

- Дистимия (F34.1)

- Другие хронические расстройства настроения (F34.8)

- Тревожные расстройства

- Паническое расстройство (F41.0)

- Генерализованное тревожное расстройство (F41.1)

- Социальные фобии (F40.1)

- Агорафобия (F40.0)

- Специфические (изолированные) фобии (F40.2)

- Соматоформные расстройства (F45)

- Стрессовые расстройства (F43)

- Возрастные расстройства эмоционального спектра

- Лечение аффективных расстройств

- Лечение тревожно-фобических расстройств

- Советы родственникам человека, страдающего аффективными расстройствами

5.3.4.Нарушение мотивационного компонента мышления

Аморфность — нечеткое, бессистемное и противоречивое использование понятий, при котором грамматически правильно построенная речь приобретает расплывчатый, случайный характер, а основная идея остается несформулированной или непонятной окружающим. Аморфность выражается в наличии связности между собой по смыслу отдельных частей предложения и даже отдельных предложений при ускользании общего смысла сказанного: в сравнениях сочетаются слишком абстрактные и слишком конкретные основания, уровень избирательности и обобщения мышления настолько низок, что создается впечатление бесформенности отражаемого в речи содержания (например, больной при многословии не может прямо ответить на вопрос).

Символическое мышление — мышление, в котором реализуется устойчивая тенденция замены общепринятых конкретных образов, явлений, действий, понятий или знаков личностно тенденциозными представлениями-обозначениями, приобретающими форму метафор, иносказаний, аллегорий, знамений, особой знаковости, колдовства, мистики и т.п. В результате явления и предметы окружающего мира получают совершенно иной, порой переносный, вычурный смысл, не разделяемый окружающими или вообще им непонятный. Могут использоваться и общепринятые символы, но для обозначения известных только больному явлений или фактов его жизни в совершенно не свойственном им значении, конкретное обозначается абстрактным и наоборот. Придумываются новые слова — неологизмы.

Символическое мышление может встречаться и у психически здоровых людей, будучи обусловленным разделяемыми другими культурными или религиозными традициями и отражая эмоционально-образный (иногда архаичный, мифопоэтический, лишенный логики) способ трактовки внешней действительности, уместный, например, в произведениях искусства, для поддержания этнической общности и т. п. (например, змея, кусающая себя за хвост, — античный символ вечности). При соответствующих психических расстройствах (чаще всего шизофрении) толкование речевой продукции возможно только исходя из индивидуальных установок человека.

Паралогическое мышление — ложное по своим предпосылкам, доказательствам, дефектное в установлении причинно-следственных отношений. Это мышление предвзятое, лишенное логики, игнорирующее факты и доводы, противоречащие ходу мыслей больного. Если логическая система в рассуждениях и возникает, то она свойственна только данному человеку с произвольной подменой одних понятий другими, с неожиданными, странными и ничем не обоснованными умозаключениями, сопоставлениями несопоставимого, «выкрутасами».

Конфабуляторное (фабулирующее) мышление (лат. tabula — повествование, история) встречается в разных формах, начиная от отхода от естественного, реального развития событий (нарушений хронологического строя повествования), с включением в рассказы спонтанных фантазий, периодов мечтательной рассеянности до сознательной лжи и вымыслов, в силу повышенной внушаемости или неразрешимости конфликта лишь упрочивается замещающих реальность. Расстройства памяти при этом могут быть, но могут и отсутствовать. Фабулирующее мышление встречается и при бредоподобных фантазиях.

Архаическое (прелогическое, мифологическое) мышление оперирует устаревшими понятиями и представлениями, широко включает в себя суждения, основанные на предрассудках, заблуждениях и мифах. К архаическому мышлению относятся некоторые формы бреда. Оно наблюдается и у психически здоровых лиц, отражая уровень их интеллектуально-культурного развития.

Наиболее частой формой архаического мышления в быту являются многочисленные суеверия, например такие, как вера в ясновидение, возникающая у обычных людей на фоне тревожных ожиданий, подавленности, реальных драматических событий. По выходе из подобного состояния наклонность к мистической интерпретации нередко исчезает и рассматривается с реалистических позиций, но в других случаях.

Навязчивое (обсессивное) мышление. Навязчивости в целом представляют собой довольно большую группу психических расстройств, выражающихся в навязчивых идеях, страхах (фобиях) и сомнениях, воспоминаниях, влечениях и действиях. Их общим отличием является то, что они довольно стереотипны, возникают непроизвольно, часто противоречат системе внутренних принципов человека, расцениваются им критически, с пониманием их болезненности, ненужности, неадекватности, а порой и нелепости. При этом появившаяся мысль рассматривается не как навязанная извне, а как собственная. По механизмам возникновения навязчивые мысли разделяются на те, которые появились в результате реальных психотравмирующих обстоятельств (они логически понятны, поскольку и в самих мыслях звучит этот мотив), и те, которые появились без видимой причины, оторваны от реальности.

Среди навязчивых мыслей, помимо сомнений и воспоминаний (например, о позорном событии), выделяют манипулирование цифрами, абстрактные мысли, «умственную жвачку» — изнуряющее мудрствование на отвлеченные темы, контрастные мысли, содержание которых противоречит мировоззрению или морально-этическим принципам личности. Навязчивости также могут возникать в связи с сексуальной, религиозной озабоченностью, а также озабоченностью своим телом (внешний вид, функции и т.д.), что типично для подростков.

Испытывая эмоциональный дискомфорт, человек пытается от них избавиться, но, как правило, безуспешно, более того, попытки борьбы с ними, желание их подавить каким-либо образом нередко приводят к их усилению и выработке различных ритуалов (порой сложных двигательных или поведенческих актов), имеющих значение заклинания и создающих у субъекта впечатление контролируемости ситуации (перед выходом на улицу дотронуться до косяка двери, чтобы не попасть под машину). Ритуалы обычно возникают как реакция на фобии, навязчивые сомнения или опасения, для предупреждения мнимого несчастья. Выполнение ритуала обычно сопровождается чувством облегчения.

Навязчивые мысли не обязательно являются симптомами болезни, они могут встречаться и у психически здоровых людей с тревожно-мнительными чертами характера на фоне тех или иных психотравмирующих ситуаций. В клинике наблюдаются при неврозе навязчивых состояний, депрессии, шизофрении, органических психозах.

Сверхценные идеи — логически обоснованные эмоционально значимые стойкие убеждения, представления или комплексы мыслей, вытекающие из реальности и мировоззрения личности. Их патологичность заключается не в содержании, которое относительно адекватно имеющейся проблемной ситуации, а в масштабе охвата сознания, в том непомерном значении, которое им придается по сравнению со всеми остальными мотивами и сторонами жизни. Другой особенностью сверхценных идей является их ригидность, заключающаяся в длительном их существовании, иногда на протяжении жизни, в настойчивых попытках реализовать их на деле вопреки внешним совершенно корректным контраргументам. Критика к сверхценным идеям, в отличие от навязчивых, отсутствует. В других случаях сверхценная идея постепенно сама утрачивает свою актуальность, иногда под влиянием убеждения со стороны достаточно авторитетного лица.

К числу подобных феноменов относятся идеи реформаторства, изобретательства (вечного двигателя), физического и нравственного совершенства (до изнеможения), сутяжничества (до международных инстанций), коллекционирования (до разорения семьи), вероисповедания, вины, любви, ревности и т.п. В большинстве случаев последовательное проведение сверхценной идеи приводит к дизадаптации личности, к сужению круга ее интересов, к тенденциозной трактовке фактов действительности, к избирательности их подбора.

На начальных этапах своего развития эти идеи не несут чего-то патологического и, по существу, остаются в пределах психического здоровья. Однако по мере их развития и усиления эмоционального напряжения сверхценные идеи могут стать основой для возникновения идей бредовых.

Бред — совокупность ложных, последовательно и упорно отстаиваемых идей, суждений и умозаключений, обусловленная психическим заболеванием и явно не соответствующая реальности и прежнему опыту. Бредовые идеи не поддаются переубеждению, и критика по отношению к ним полностью отсутствует. Кроме высказываний, поступков и личностных отношений, непосредственно вытекающих из содержания бреда, все остальные психические процессы и функции (эмоции, речь, интеллект и поведение в целом) от нормальных могут не отличаться. В других случаях бред сочетается с нарушениями ассоциативного процесса и сопровождается разорванностью мышления, резонерством и символизмом. Многие формы бреда имеют сходство с мифологическими конструкциями (мифологемами), которые воплощены в архаических преданиях, эпосах, мифах, легендах, сюжетах сновидений и фантазий.

Бред является формальным признаком психоза.

Начальная стадия формирования бредового синдрома — бредовое настроение, которое выражается в чувстве неопределенного внутреннего беспокойства, в тревожном предчувствии беды, возникают настороженность, подозрительность, уверенность, что вокруг происходят опасные изменения. Бредовое восприятие — такое восприятие окружающего, когда наряду с обычным восприятием реально существующего объекта появляется необычная, странная, не связанная логически с реальной действительностью идея с характером особого отношения больного. Приобретая более очерченную форму, бредовое восприятие превращается в бредовое толкование, которое проявляется в том, что больной начинает толковать события, факты, слова окружающих в бредовом плане, но еще не связывает свои болезненные умозаключения в единую систему. В дальнейшем происходит оформление бредовых соображений в систему бредовых идей. Этот этап называется «кристаллизацией бреда». Иногда в рамки бредового толкования включают и бредовое осознание — «озарение», интуитивное постижение больным сути происходящего. Возникающая система из отдельных бредовых умозаключений обеспечивает субъективное объяснение состоянию тревоги, беспокойства, чувству неопределенности предполагаемой угрозы.

С достаточной степенью условности бред по механизму образования делится на три типа:

первичный (интерпретативный) — бредовые построения определяются расстройством сферы мышления и логики, приводящим к неадекватной интерпретации реально существующих явлений, к созданию целой системы доказательств, причем по мере прогрессирования болезни в бредовую систему начинает вовлекаться все большее число фактов жизни;

вторичный возникает на основе уже имеющихся нарушений других сфер психической деятельности (галлюцинаций, аффективных нарушений, расстройств памяти и т. п.);

индуцированный, при котором здоровый человек воспроизводит бредовую систему психически больного по принципу заражения или конформизма близких людей.

Фабула бредовых идей весьма разнообразна и может быть сведена к четырем основным видам:

бред с пониженной самооценкой или с отрицательной эмоциональной окраской (ипохондрический, самообвинения, самоуничижения, убеждения в уродстве и т. п.);

бред с повышенной самооценкой или с положительным эмоциональным тоном (величия, богатства, знатного происхождения, реформаторства и т. п.);

бред преследования или подозрения (воздействия с помощью магии, колдовства, гипноза, космических лучей, ущерба, двойников, одержимости и т. п.);

смешанные формы бреда (сутяжничества, перевоплощения, особых знаков и т. п.).

Несмотря на то, что фабула бреда нередко включает те или иные реальные события, роль последних в его возникновении незначительна и сводится лишь к наполнению бредового убеждения конкретным социальным содержанием.

Следует иметь в виду, что ошибки суждений и заблуждения психически здоровых, а также некоторые сомнительные умозаключения, являющиеся составной частью определенной культуры или субкультуры, к которой принадлежит человек, не должны характеризоваться как бредовые.

Источник

Что такое эмоциональные расстройства?

Аффективные расстройства– это группа психических нарушений, которые проявляются чрезмерным выражением естественных эмоций человека или нарушением их динамики (неустойчивостью либо тугоподвижностью). Об аффективных расстройствах говорят в случаях, когда эмоциональные проявления в целом изменяют поведение пациента и приводят к его серьезной дезадаптации.

Почему развиваются нарушения эмоций

На сегодняшний день существует несколько теорий возникновения аффективных расстройств. Каждая из них имеет право на свое существование, однако единой достоверной теории нет.

Генетическими причинами эмоциональных нарушений может являться аномальный ген в 11 хромосоме. Ученые предполагают наличие рецессивной, доминантной, а также полигенной форм аффективных расстройств.

Нейроэндокринные причины заключаются в нарушениях работы гипоталамо-гипофизарной системы, лимбической системы и эпифиза. При этом происходят сбои ритма выброса либеринов, стимулирующих синтез и поступление в кровь гормонов гипофиза, и мелатонина, регулирующего суточные ритмы. В результате наблюдается изменение целостной ритмики организма, включая ритм сна/бодрствования, еды, сексуальной активности.

Стрессы (негативный или дистресс и позитивный или эустресс) также могут приводить к развитию аффективных расстройств. Стрессы отрицательно влияют на организм, вызывая его перенапряжение с последующим истощением, а также способствуют возникновению депрессии у конституционально предрасположенных личностей. Наиболее существенными стрессорами являются смерть ребенка, супруги/супруга, ссоры и утрата экономического статуса.

Классификация аффективных расстройств

1) Единичный депрессивный эпизод

2) Единичный маниакальный эпизод

3) Биполярное аффективное расстройство

4) Рекуррентное депрессивное расстройство

5) Хронические расстройства настроения

6) Тревожные расстройства

— Паническое расстройство

— Генерализованное тревожное расстройство

— Агорафобия

— Социальные фобии

— Специфические (изолированные) фобии

7) Соматоформные расстройства

8) Стрессовые расстройства

9) Возрастные расстройства эмоционального спектра

Единичный депрессивный эпизод (F32)

Чаще всего депрессивный эпизод развивается в возрасте от 20 до 40 лет и длится не менее 2 недель. Этому способствуют такие факторы, как снижение социального уровня, развод у мужчин, послеродовый период у матерей-одиночек, смерть родственников, семейная история суицидов, личностные качества (совестливость, тревожность и усердие), гомосексуальность, проблемы сексуального удовлетворения, другие стрессорные события. Помимо генетической предрасположенности, в возникновении депрессии существенную роль играют утрата социальных контактов и культивирование в семье беспомощности в период стресса.

У пациентов снижается настроение, энергичность, замедляется мышление. Им трудно запоминать и сосредотачивать на чем-то свое внимание, что приводит к ухудшению успеваемости в учебе и работе. Особенно это заметно у школьников в пубертатном периоде и у людей среднего возраста, занимающихся интеллектуальным трудом. Физическая активность также изменяется в сторону заторможенности (вплоть до ступора). Иногда такое поведение воспринимается как леность. Дети и подростки в состоянии депрессии могут быть агрессивными и конфликтными.

Снижаются уверенность в собственных силах и самооценка. Эти ощущения заставляют пациента отдалиться от близких людей и усиливают чувство его неполноценности. Появляются идеи виновности и самоуничижения, окружающий мир воспринимается в холодных и мрачных тонах, время тянется чрезмерно долго и тягостно. Пациент прекращает обращать на себя внимание. Его беспокоят различные сенестопатические и ипохондрические переживания. В результате возникают идеи и действия, связанные с аутоагрессией: самоповреждением и суицидом.

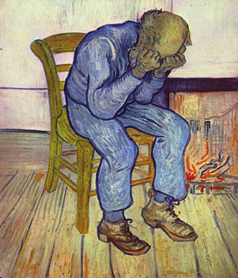

Суицид – опасное последствие депрессии

Согласно данным психиатров около 80% пациентов, страдающих депрессией, задумывались о совершении самоубийства. Около четверти из них во время депрессивного эпизода совершают, как минимум, одну попытку суицида, а у 15% она заканчивается самоубийством. Попытка самоубийства в психиатрии приравнивается к инфаркту миокарда в кардиологии: больному обязательно необходима срочная госпитализация в специализированное учреждение. Если человеку, решившему покончить жизнь самоубийством, не удалось довести до конца задуманное, это не значит, что опасность для его жизни миновала.

На протяжении всего периода, когда пациент находится в депрессивном состоянии, риск возникновения попытки суицида слишком велик. Именно поэтому в течение всего времени лечения депрессии вплоть до полного исчезновения депрессивного эпизода больному следует находиться в таком месте, где возможности повторного совершения самоубийства сведены к минимуму. Это можно обеспечить исключительно в условиях стационара. Также необходим обязательный присмотр за пациентом сразу после его выписки из специализированного учреждения, особенно в случае, когда у больного остались мысли о суициде.

Единичный маниакальный эпизод (F30)

Единичный маниакальный эпизод обычно проявляется повышением настроения, ускорением мышления, а также психомоторным возбуждением. Пациенты улыбаются, ни на что не жалуются, считают себя абсолютно здоровыми. Они оптимистично настроены, с пренебрежением относятся к трудностям и отрицают все возможные проблемы. Их речь быстрая, скачущая, при выраженной мании напоминает «словесную окрошку». Пациенты переоценивают собственные способности, считают себя привлекательными, постоянно восхваляются якобы имеющимися у них талантами.

Много внимания они придают своему внешнему виду, очень часто украшают себя медалями и различными значками. Женщины пользуются чрезмерно яркой косметикой, с помощью одежды стараются подчеркнуть собственную сексуальность. Они растрачивают деньги, приобретая бесполезные товары. Такие пациенты активны, суетливы. Для восстановления сил им требуется крайне мало времени. Несмотря на то, что пациенты доставляют множество неудобств окружающим, для здоровья и жизни других людей они не представляют никакой угрозы.

Классификация маниакальных эпизодов

В зависимости от степени выраженности, маниакальный эпизод проявляется в форме гипомании, мании без психотических симптомов, а также мании с психотическими симптомами. Гипомания (F30.0) – это мания легкой степени, характеризующаяся продолжительными выраженными изменениями настроения и поведения. Она не сопровождается бредовыми идеями и галлюцинациями.

При мании без психотических симптомов (F30.1) изменяется социальное поведение пациента, которое проявляется в неадекватных поступках. Психотические симптомы отсутствуют. Мания с психотическими симптомами (F30.2) – это выраженная мания, характеризующаяся маниакальным возбуждением и яркой скачкой идей. В клинике появляются вторичные бредовые идеи величия, высокого происхождения, ценности, гиперэротичности, возможны галлюцинаторные оклики или «голоса».

Биполярное аффективное расстройство (F31)

Ранее биполярное аффективное расстройство квалифицировалось как маниакально-депрессивный психоз. Для данной патологии характерны повторные (более двух) эпизоды, во время которых существенно нарушаются настроение и моторная активность (от депрессивной заторможенности до маниакальной гиперактивности). Экзогенные факторы обычно не оказывают существенного влияния на ритмичность.

Приступы имеют некоторую сезонность, чаще всего обострения наблюдаются весной и осенью, хотя встречаются также и индивидуальные ритмы. Маниакальные состояния продолжаются от одного до четырех месяцев, продолжительность депрессий составляет от одного месяца до полугода. Продолжительность интермиссий составляет в большинстве случаев от полугода до 2-3 лет. По мере прогрессирования патологии возможно социальное снижение.

Рекуррентная депрессия (F33)

Рекуррентная депрессия характеризуется повторными депрессивными эпизодами различной степени тяжести (легкой, умеренной или тяжелой). Межприступный период продолжается более двух месяцев. В течение этого времени отсутствуют какие-либо значимые аффективные симптомы. Эпизод длится, как правило, от 3 месяцев до 1 года. Чаще наблюдается у женщин. Приступы депрессии обычно удлиняются к позднему возрасту. Достаточно отчетливо просматривается сезонный или индивидуальный ритм. Клинические проявления рекуррентной депрессиианалогичны эндогенным депрессиям. Существенное влияние на степень тяжести заболевания оказывают дополнительные стрессы.

Хронические расстройства настроения (F34)

Данные психические нарушения имеют, как правило, хронический и неустойчивый характер. Каждый из эпизодов недостаточно глубок для того, чтобы отнести его к гипомании или легкой депрессии. Хронические расстройства настроения наблюдаются годами. Иногда длятся в течение всей жизни пациента. Очень часто их могут усугублять различные жизненные события, а также стрессы. Различают циклотимию, дистимию и другие хронические аффективные расстройства.

Циклотимия (F34.0)

О циклотимии говорят в случае, когда имеет место сезонное колебание настроения в течение не менее двух лет. При этом наблюдается чередование периодов субдепрессии и гипомании, промежуточные периоды нормального настроения могут присутствовать или отсутствовать. Аффективные эпизоды при циклотимии протекают относительно легко. Умеренные и тяжелые формы аффективных эпизодов всегда отсутствуют. Возможны эпизоды «избыточного веселья», чаще всего они имеют место после злоупотребления алкогольными напитками.

Дистимия (F34.1)

Дистимия возникает у людей, относящихся к конституционально-депрессивному типу личности. Пациенты, страдающие данной патологией, пессимистичны, плаксивы, задумчивы, малообщительны. Депрессивное настроение сохраняется в течение не менее 2 лет. Оно может быть постоянным или периодическим. Длительность нормального настроения при этом редко превышает несколько недель. При дистимии уровень депрессии, как правило, ниже, чем при рекуррентном расстройстве легкой степени тяжести.

Другие хронические расстройства настроения (F34.8)

В эту категорию включены хронические аффективные расстройства, которые характеризуются недостаточной выраженностью или продолжительностью для соответствия критериям дистимии или циклотимии. Также их невозможно отнести к депрессивному эпизоду легкой или среднетяжелой степени тяжести. Кроме этого, сюда относятся некоторые разновидности депрессии, которые тесно связаны со стрессом.

Тревожные расстройства

В группу тревожных расстройств принято относить следующие патологии: паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, социальную фобию, агорафобию, изолированные фобии, а также расстройства, вызванные психическим стрессом.

Паническое расстройство (F41.0)

Паническое расстройство(панические атаки) возникает, как правило, в 20-25-летнем возрасте и характеризуется возникновением панических приступов ужаса, не связанных с какими-либо внешними раздражителями (их оценивают, “как гром среди ясного неба”). Длительность приступов составляет от 5 минут до получаса. Ужас во время панических приступов бывает настолько сильным, что больные не понимают где они и кто они. Пациенты боятся сойти с ума, боятся задохнуться и умереть, поэтому часто стараются спастись бегством.

Некоторые делают попытки предотвратить наступление приступов с помощью различных психотропных средств и алкогольных напитков. Обычно приступы паники возникают в ситуациях, когда у человека ограничена свобода передвижения или когда, по его мнению, неоткуда ждать помощи. При постоянном стрессе частота приступов увеличивается. Примерно у трети пациентов приступы возникают во время сна. Это связано с увеличением в крови уровня углекислого газа.

Генерализованное тревожное расстройство (F41.1)

Главная черта генерализованного тревожного расстройства – это чрезмерная длительно сохраняющаяся тревога, постоянно поддерживающаяся беспокойством и тревожными ожиданиями. Обеспокоенность появляется по различным поводам, которые не связаны друг с другом. Как правило, пациенты, страдающие данным расстройством, осознают чрезмерность своей обеспокоенности и невозможность самостоятельно справиться с данным расстройством. При этом считают, что именно так и должно быть.

Социальные фобии (F40.1)

Социальные фобии представляют собой немотивированный страх исполнения общественных действий (к примеру, выступлений на публике), действий, которые сопровождаются вниманием со стороны посторонних лиц или просто общения с незнакомыми лицами, а также лицами противоположного пола. Основным переживанием у пациентов, страдающих социофобией, является страх оказаться в центре внимания, в неловком или унизительном положении.

Агорафобия (F40.0)

Под термином «агорафобия» подразумевают не только страх открытых пространств, но и любых ситуаций, в которых больной ощущает себя одиноким, из которых нельзя быстро выбраться и вернуться в безопасное место. Обычно она развивается у пациентов, страдающих паническим расстройством или тех, у кого в прошлом имели место единичные панические приступы. Страдающие агорафобией стараются всегда оставаться дома, избегают толпы, любых поездок и не осмеливаются покидать дом без сопровождения кого-то из близких людей.

Специфические (изолированные) фобии (F40.2)

Приступы тревоги при специфической фобии развиваются вследствие контакта с некоторыми специфическими для каждого пациента ситуациями или объектами. Самыми частыми раздражителями выступают насекомые и животные (пауки, мыши и др.), такие явления природы, как ураган, гроза и т.п., вид крови, а также различные обстоятельства (поездка в лифте, полет в самолете и др.)

Соматоформные расстройства (F45)

Для данной группы расстройств характерно наличие повторно возникающих физических признаков различных заболеваний с постоянными требованиями проводить детальные медицинские обследования. При этом дополнительные исследования имеют отрицательные результаты, и врачи выдают заключение об отсутствии физической основы для возникновения имеющихся жалоб. Пациенты ведут себя истерически, стараются привлечь внимание, негодуют из-за невозможности убедить медицинских работников в физической природе своей болезни и в необходимости продолжать дальнейшие осмотры и обследования.

Стрессовые расстройства (F43)

В данную группу включены расстройства, которые возникли в результате очевидного влияния провоцирующих факторов. К таким факторам относится острый тяжелый стресс или продолжительное травмирование. Продолжительные неприятные обстоятельства или стрессовые события выступают первичной либо преобладающей причиной, без влияния которой расстройство не могло бы возникнуть.

Возрастные расстройства эмоционального спектра

Аффективные расстройства могут возникнуть на различных этапах жизненного пути человека. У женщин в этом отношении принято считать критическим возрастом период пубертата, послеродовый период, климактерический период. У мужчин риск развития эмоциональных расстройств повышается в юношеский период, в возрасте 20-30 лет и после 40-50 лет.

Лечение аффективных расстройств

Терапия всех расстройств эмоциональной сферы включает лечение собственно депрессий и маний, а также профилактические мероприятия. Лечение аффективных расстройств осуществляется в три относительно самостоятельных этапа. Этап первый – купирование острой аффективной симптоматики. Заключается в устранении острых признаков нарушения эмоциональной сферы, длится до установления клинической или терапевтической ремиссии. Второй этап – стабилизирующая терапия. Его цель – долечивание резидуальнойсимптоматики, борьба с эмоциональной неустойчивостью, ранними рецидивными и предрецидивными расстройствами. Третий этап – это профилактическая терапия. Задача данного этапа – предотвратить развитие рецидивов патологии. Осуществляется в амбулаторных условиях.

Терапия депрессий включает в себя применение широкого спектра препаратов в зависимости от глубины расстройств. С этой целью используются флуоксетин, миансерин, золофт, леривон, а также трициклические антидепрессанты и ЭСТ. Кроме этого, применяются фотонная терапия и лечение депривацией сна. Лечение маний осуществляется увеличивающимися дозами лития под строгим контролем уровня их содержания в крови, нейролептиками или карбамазепинами, иногда бета-блокаторами. В качестве поддерживающей терапии применяют карбонат лития, вальпроат натрия или карбамазепин.

Лечение тревожно-фобических расстройств

Терапия тревожно-фобических расстройств состоит из медикаментозного лечения и психотерапии. Медикаментозное лечение заключается в применении транквилизаторов (феназепама, мебикара), антидепрессантов (имипрамина), ноотропов, ингибиторов МАО. Психотерапия включает психоанализ, а также методы поведенческой терапии: десензитизацию, гипноз, аутотренинг, гештальт-терапию, нейролингвистическое программирование и др.

Советы родственникам человека, страдающего аффективными расстройствами

Аффективные расстройства – серьезные нарушения, требующие вмешательства специалистов. Особенно это касается депрессий, которые в большинстве случаев сопровождаются попытками суицида. Любому человеку, думающему или говорящему о самоубийстве, необходима незамедлительная психиатрическая помощь. Важно знать, что риск совершить суицид наивысший в начальной стадии болезни. Из этого следует, что чем раньше диагностировано аффективное расстройство и определены эффективные способы его терапии, тем меньше вероятность смерти родного человека в результате самоубийства. Если кто-то из Вашей семьи страдает депрессией или другим расстройством эмоциональной сферы, обратитесь к психиатру с просьбой помочь.Поддерживайте близкого человека как во время визита к врачу, так и на всех этапах лечения. Позаботьтесь о том, чтобы он вовремя принимал назначенные препараты и выполнял все рекомендации медиков.

Также рекомендуем прочитать статью о предродовой депрессии .

Источник