- Психотические расстройства

- Общие подходы к лечению

- Литература

- Часть II. Основы нейропсихологии.

- Раздел 3. Основные нейропсихологические симптомы и синдромы.

- 3.9. Нарушения эмоций при локальных поражениях мозга.

- Глава 18. нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга

- Глава 18. нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга

Психотические расстройства

Психотические расстройства в виде галлюцинаторного или параноидного синдромов, экстракампильных феноменов (ощущений присутствия или прохождения), иллюзий, синдромов нарушения идентификации, эпизодов спутанности сознания и делирия особенно характерны для деменции с тельцами Леви и болезни Гентингтона, но возможны и при других экстрапирамидных заболеваниях (гепатолентикулярной дегенерации, спиноцеребеллярных атаксиях, болезни Крейтцфельдта–Якоба) [2, 7]. При болезни Паркинсона психотические нарушения чаще возникают на поздней стадии, на фоне выраженных когнитивных нарушений, и провоцируются противопаркинсоническими средствами [7]. Вместе с тем психотические нарушения не следует рассматривать лишь как осложнение лекарственной терапии. Решающее значение имеют клинические предпосылки, возникающие по мере прогрессирования когнитивного процесса. Одной из таких предпосылок является когнитивное снижение. При этом более важное значение, по-видимому, имеет не столько степень общего снижения когнитивных функций, сколько определенный профиль нейропсихологических нарушений, включающий выраженные зрительно-пространственные и лобные дизрегуляторные нарушения [4]. С другой стороны, исследования деменции с тельцами Леви, при которой психотические нарушения возникают в 80% случаев, указывают на значение в развитии психозов дисфункции структур височной доли, особенно ее медиальных отделов, имеющей решающее значение в распознавании зрительных образов [17]. Несомненна связь с поражением медиальных отделов височных долей и бредовых расстройств [3, 17].

В последние годы особую популярность приобрела нейрохимическая гипотеза происхождения психотических расстройств, согласно которой их причиной служит дисбаланс между холинергическими и моноаминергическими восходящими системами. Этот дисбаланс может характеризоваться недостаточностью холинергической системы (обычно вследствие дегенерации базального ядра Мейнерта) и относительным преобладанием дофаминергической и серотонинергической систем либо усилением функции последних вследствие гиперстимуляции дофаминовых или серотониновых рецепторов в коре и лимбической системе [2, 19]. Соответственно, для лечения психотических нарушений могут применяться не только блокаторы дофаминовых рецепторов (нейролептики), но и антисеротониновые препараты и центральные холиномиметики. При некоторых заболеваниях (например, мультисистемной атрофии, прогрессирующем надъядерном параличе, кортикобазальной дегенерации) психотические нарушения возникают исключительно редко, возможно, из-за отсутствия выраженного холинергического дефицита в лимбической системе и/или коре [2, 23]. В любом случае психотические нарушения можно рассматривать как своего рода маркер нейродегенеративных заболеваний, связанных с формированием телец Леви.

Таким образом, при патологии базальных ганглиев, тесно связанных с корковыми и лимбическими структурами, помимо двигательных нарушений возникает сложный комплекс когнитивных, эмоционально-личностных, а иногда и психотических расстройств, которые оказывают существенное влияние на жизнедеятельность больного. Своевременная диагностика психических расстройств имеет важное значение для оценки трудоспособности больного, прогноза заболевания, планирования лечебных и реабилитационных программ.

Общие подходы к лечению

Лечение большинства пациентов с экстрапирамидными заболеваниями на сегодняшний день, к сожалению, сводится к чисто симптоматической терапии, в первую очередь предполагающей воздействие на определенные нейромедиаторные системы. Хотя коррекция когнитивных и других психических расстройств является важнейшим резервом повышения качества жизни пациентов с экстрапирамидными заболеваниями и ухаживающих за ними лиц, в целом подходы к ней остаются недостаточно разработанными [21]. Для коррекции когнитивных нарушений, достигших степени деменции, показано применение ингибиторов холинэстеразы (галантамина, ривастигмина, донепезила) и мемантина, однако их эффективность установлена лишь при болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви [18]. Для коррекции депрессии и тревожных расстройств (включая обсессивнокомпульсивный синдром) могут применяться антидепрессанты различных фармакологических групп. Коррекция поведенческих нарушений, помимо антидепрессантов, может включать применение атипичных нейролептиков (таких как клозапин или кветиапин) и малых доз антиконвульсантов, обладающих нормотимическим действием (например, карбамазепина) [17]. В некоторых случаях коррекция нейропсихиатрических симптомов невозможна без изменения схемы лечения моторных расстройств. С другой стороны, адекватная коррекция психических нарушений может позволить довести дозу средств для лечения двигательных симптомов до эффективного уровня. Подобные коллизии особенно типичны для поздней стадии болезни Паркинсона. В любом случае терапия когнитивных и нейропсихиатрических расстройств должна быть сугубо индивидуальной и учитывать переносимость и достигаемый клинический эффект.

Литература

- Глозман Ж.М., Левин О.С. Психические расстройства при экстрапирамидных заболеваниях / В кн.: «Экстрапирамидные расстройства. Руководство по диагностике и лечению». Под ред. В.Н.Штока и др. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – С. 56–73.

- Левин О.С., Наймушина Т.В., Смоленцева И.Г. Психотические расстройства при болезни Паркинсона: клинико-нейропсихологическое исследование // Неврол. журн. – 2002. – №5. – C. 21–26.

- Левин О.С., Батукаева Л.А., Смоленцева И.Г. Диагностика и лечение деменции при болезни Паркинсона // Журн. неврол. и психиатр. – 2008. – №6. – C. 85–91.

- Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: МГУ, 1973. – 378 с.

- Шток В.Н., Левин О.С., Федорова Н.В. Экстрапирамидные расстройства. – М., 1998. – 128 с.

- Яхно Н.Н. Актуальные вопросы нейрогериатрии / В кн.: «Достижения в нейрогериатрии». – М., 1995. – С. 9–27.

- Aarsland D., Marsh L., Schrag А. Neuropsychiatric Symptoms in Parkinson’s Disease // Mov. Disord. – 2009. – Vol. 24. – P. 2175–2186.

- Albert M.S., Feldman R.G., Willis A.L. The subcortical dementia of progressive supranuclear palsy // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 1974. – Vol. 37. – P. 121–130.

- Alexander G.E., DeLong M.R., Strick P.L. Parallel organization of functionally segrated circuits linking basal ganglia and cortex // Annu. Rev. Neurosci. – 1986. – Vol. 9. – P. 357–381.

- Brown R.G., Lacomblez L., Bernard G. Cognitive impairment in patients with multiple system atrophy and progressive supranuclear palsy // Brain. – 2010. – Vol. 23, №133. – P. 2382–2393.

- Сummings J.L. Frontal-subcortical circuits and human behavior // Arch. Neurol. – 1993. – Vol. 50. – P. 873–880.

- Cummings J.L., Litvan Neuropsychiatric aspects of corticobasal degeneration / In: «Corticobasal degeneration and related disorders». I.Litvan, C.G.Goetz, A.E.Lang (Eds). – Adv. Neurol. – Vol. 82. – Philadelphia, 2000. – P. 147–152.

- Kertesz A., McMonagle P. Behavior and cognition in corticobasal degeneration and progressive supranuclear palsy // J. Neurol. Sci. – 2009. – №289. – P. 138–143.

- Kulisevsky J., Berthier M.L., Pujol L. Hemiballismus and secondary mania following a right thalamic infarction // Neurology. – 1993. – Vol. 43. – P. 1422–1424.

- Laplane D., Levasseur M., Pillon B. et al. Obsessive-compulsive and other behavioral changes with bilateral basal ganglia lesions // Brain. – 1989. – Vol. 112. – P. 699–725.

- Litvan Parkinsonism-Dementia syndromes / In: «Parkinson’s disease and movement disorders». J.Jankovic, E.Tolosa (Eds). – 3rd ed. – Baltimore: Williams&Wilkins, 1998. – P. 245–262.

- Melamed E. Neurobehavioral abnormalities in Parkinson’s disease // In: «Movement disorders». R.L.Watts, W.C.Koller (Eds). – NY: McGraw-Hill, 1997. – P. 257–262.

- Onofri M., Bonanni L., Manzoli L. et al. Cohort study on somatoform disorders in Parkinson disease and dementia with Lewy bodies // Neurology. – 2010. – Vol. 74. – P. 1598–1606.

- Perry E.K., Fairbrain A.F., Perry R. et al. Evidence of a monoaminergic-cholinergic imbalance related to visual hallucinations in Lewy body dementia // J. Neurochim. – 1990. – Vol. 55. – P. 1454–1456.

- Pillon B., Dubois B., Agid Y. Testing cognition may contribute to the diagnosis of movement disorders // Neurology. – 1996. – Vol. 46. – P. 329–333.

- Rickards Н., Souza J. Analysis of behavioral symptoms in Huntington’s disease // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 2010. – Vol. 82. – P. 411–412.

- Robbins T.W., James M., Owen A.M. et al. Cognitive defi cits in progressive supranuclear palsy, Parkinson’s disease and multiple system atrophy in tests sensitive to frontal lobe dysfunction // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 1994. – Vol. 57. – P. 79–88.

- Savage C.R. Neuropsychology of subcortical dementias // In: «Neuropsychiatry of the basal ganglia». E.C.Miguel, S.L.Rauch, J.F.Leckman (Eds). The Psychiatric clinics of North America, 1997. – Vol. 20. – P. 911–932.

- Verny M., Duyckaerts C., Agid Y. et al. The signifi cance of cortical pathology in progressive supranuclear palsy // Brain. – 1996. – Vol. 119. – P. 1123–1136.

* Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2012. – Спецвыпуск №2. – С. 22–30.

Источник

Часть II. Основы нейропсихологии.

Раздел 3. Основные нейропсихологические симптомы и синдромы.

3.9. Нарушения эмоций при локальных поражениях мозга.

Один из корифеев отечественной психофизиологии Ю. А. Александров говорит, что в настоящее время пока еще не существует единой, общепризнанной теории эмоций /29/. Однако исследования А. Н. Леонтьева, В. К. Вилюнаса, О. К. Тихомирова и других внесли значительный вклад в теоретическую разработку этой проблемы. Были выделены особенности эмоций как внутренних регуляторов деятельности, изучена их связь с познавательными процессами, описаны основные параметры эмоций (знак, интенсивность, длительность, реактивность, степень осознанности, степень произвольного контроля). Эти параметры характеризуют и эмоциональное состояние, и эмоциональное реагирование, могут характеризовать любую эмоцию, как в норме, так и при различных патологиях. В современной психологии эмоции рассматриваются как сложные системные психологические образования, включенные в различные виды психической деятельности и базирующиеся на различных потребностях. Хотя изучение мозговой организации эмоций сравнительно новая область нейропсихологии, но основные ее положения уже сформулированы. Доказано, что эмоции имеют сложную мозговую организацию и разные по локализации очаги поражения вызывают нарушения эмоций по знаку, интенсивности, длительности и самооценке.

Т. А. Доброхотова и Н. Н. Брагина выделяют три структуры мозга, поражение которых связано с эмоциональными нарушениями: гипофизарно-таламическая, височная и лобная области мозга /12/.

Поражения гипофизарно-гипоталамической области проявляются в постепенном обеднении эмоций, исчезновении выразительных средств (мимики) на фоне изменения психики в целом. Поражения височной области мозга характеризуются устойчивыми депрессиями и яркими параксизмальными аффектами на фоне сохранных личностных свойств. Поражения лобных областей мозга приводят к обеднению эмоций, появлению «эмоционального безразличия», «эмоционального паралича» или эйфории в сочетании с грубыми изменениями всех психических процессов и личности больного (некритичность, исчезновение чувства ответственности, нарушение системы отношений). Клинические наблюдения над этими больными, описанные в литературе /12, 22, 41, 44/, показали, что эмоциональные нарушения имеют выраженный латеральный характер. При поражении правого полушария эмоциональные нарушения выражены ярче, чем при поражении левого полушария, отмечается лабильность эмоциональных реакций, неспособность к эмоциональному контролю. При поражении левого полушария характерны депрессивные состояния в виде приступов тревоги, беспокойства, страха. Е. Д. Хомская говорит о существовании двух различных симптомов нарушения эмоций при поражении правой и левой долей, которые складываются из признаков нарушения эмоций по знаку, интенсивности и самооценки.

В нейропсихологической литературе нарушения эмоций входят в описание различных нейропсихологических синдромов. Наиболее выраженные эмоционально-личностные изменения, как показал А. Р. Лурия с сотрудниками, возникают при массивных поражениях лобных долей мозга, сопровождающихся грубыми изменениями поведения. Большинство авторов при этом подчеркивают, что эмоциональные изменения зависят не только от локализации очага, но и от ряда других факторов: таких, как возраст больного, его исходные эмоционально-личностные особенности, характер патологического процесса, и др.

Исследование нарушения эмоций при локальных поражениях мозга позволит раскрыть закономерности нормального состояния.

1. Перечислите основные характеристики эмоций.

2. Как проявляются нарушения эмоций при поражении гипофизарно-гипоталамической области?

3. Какие нарушения эмоций возникают при поражении височной области?

4. В чем разница нарушения эмоций при поражении левого и правого полушарий мозга?

5. Какие нарушения эмоциональной сферы возникают при поражении лобных отделов мозга?

Источник

Глава 18. нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга

Глава 18. нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга

Как уже говорилось выше, изучение мозговой организации эмоций – новая и сравнительно мало изученная область нейропсихологии. Это объясняется и сложностью данной проблемы, и недостаточностью ее общей теоретической разработки, а также методическими трудностями изучения эмоций.

Проблема мозговой организации эмоций имеет большое значение для современной нейропсихологии не только сама по себе, но и в связи с более широкой проблемой личности, так как эмоции, как известно, являются одной из важнейших составляющих характеристик личности.

В современной общей психологии эмоции рассматриваются как сложные многоаспектные психологические образования, выполняющие и отражательные (познавательные), и регуляторные функции. До сих пор отсутствует общепринятая единая психологическая теория эмоций. В отечественной психологии проблема эмоций разрабатывалась с позиций деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, В.К.Вилюнас, О.К.Тихомиров и др.), в контексте общей теории функциональных систем (П.КАнохин, К.В.Судаков и др.), в рамках информационного подхода (П.В.Симонов и др.) и др. Наибольшие успехи в теоретической разработке данной проблемы достигнуты «деятельностным» направлением.

С позиций концепции деятельностной обусловленности всех психических явлений, включая и эмоциональные, эмоции представляют собой внутренние регуляторы деятельности. Как указывал А.Н.Леонтьев, «особенность эмоций состоит в том, что они непосредственно отражают отношения между мотивами и реализацией отвечающей этим мотивам деятельности» (1971, с. 16). При этом в качестве регуляторов деятельности выступают не просто эмоции, а «значимые переживания», отражающие личностный смысл выполняемой деятельности. Эмоции осуществляют положительное или отрицательное подкрепление (санкционирование) не отдельных этапов деятельности, а общего соотношения достигнутых в Деятельности результатов с ее мотивом и целями.

Эмоции представляют собой сложные системные психологические образования, включенные в различные виды психической деятельности и базирующиеся на разных потребностях. Качественная специфичность эмоций во многом зависит от тех потребностей, на базе которых они формируются. Человеку помимо относительно элементарных эмоций, связанных с витальными потребностями, присущи и сложные, социально опосредованные эмоции, формирующиеся на базе социальных потребностей.

Как известно, И.П.Павлов различал врожденные эмоции, связанные с удовлетворением или неудовлетворением врожденных потребностей и инстинктов, и приобретенные (по механизму условных рефлексов) эмоции, направленные на удовлетворение приобретенных потребностей. У человека как социального существа даже «элементарные» эмоции -продукт социально-исторического развития, в процессе которого формируется культура эмоций. В современной психологии принято выделять основные, или базальные эмоции, и высшие эмоции. Согласно К.Изарду (2000), к числу базальных эмоций относятся: радость, горе, страх, гнев, интерес, отвращение, презрение, удивление, стыд, вина. Другие авторы называют меньшее число базальных эмоций. Общепризнанного «списка» базальных эмоций пока не существует. Эти эмоции рассматриваются большинством авторов как врожденные, присущие всем людям независимо от национальной или половой принадлежности, возраста или культуры. Иными словами, их рассматривают как некие межкультурные феномены. Согласно Ч.Дарвину (1953), зачатки базальных эмоций есть и у животных. Базальные эмоции являются важнейшими средствами невербальной коммуникации. В процессе социокультурного развития на основе базальных эмоций формируется сложный многокомпонентный комплекс высших эмоций, эмоциональных явлений и состояний, объединенных в единую эмоционально-личностную сферу, имеющую сложную мозговую организацию (см. рис. 54 и 55).

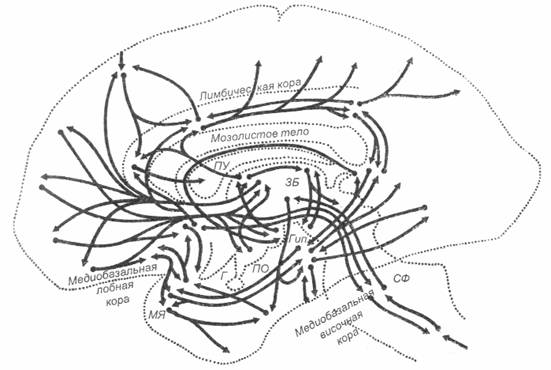

Рис. 54. Взаимосвязи между корковыми и подкорковыми образованиями, имеющими преимущественное отношение к осуществлению витальных реакций и эмоциональных состояний. Наряду с лимбической областью показаны расположенные на внутренней и нижней поверхностях полушария отделы новой коры (медиобазальная лобная и медиобазальная височная), особенно тесно связанные с эволюционно более старыми формациями промежуточной, старой и древней коры: Гип – гиппокамп (старая кора); МЯ – миндалевидное ядро; ПУ– подкорковые узлы больших полушарий; ПО – подбугровая область; Г – гипофиз; ЗБ – зрительный бугор (филогенетически более старые его ядра); СФ – сетчатая формация стволовых отделов головного мозга. Все указанные образования составляют тесно связанный морфологический комплекс (по Г.И.Полякову, 1965)

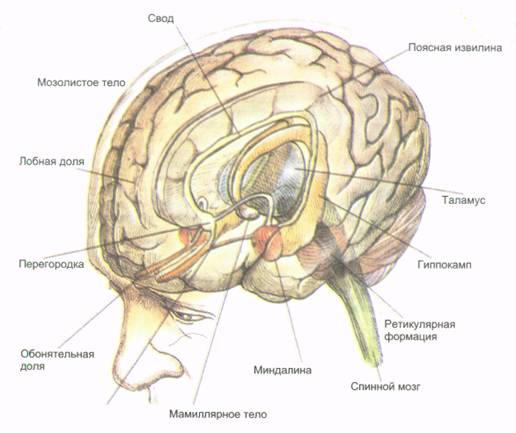

Рис. 55. Важнейшие части мозга, образующие лимбическую систему. Можно видеть,

что они располагаются вдоль краев больших полушарий, как бы «окаймляют» их

(по Ф.Блуму, А.Лейзерсону, Л.Хофстедтеру, 1988)

В соответствии с представлениями многих авторов (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, В.К.Вилюнас и др.), одной из важнейших характеристик эмоций является их связь с познавательными процессами. В своих работах Л.С.Выготский (1958 и др.) указывал на необходимость изучения взаимосвязи «аффекта и интеллекта». Изучение этой взаимосвязи в настоящее время получило особую актуальность в свете современных требований комплексного и системного подхода к изучению психических явлений. В работах Л.С.Выготского (1960 и др.), С.Л.Рубинштейна (1989 и др.), В.К.Вилюнаса (1976) и ряда других авторов сформулированы общие положения о неразрывном единстве эмоций и познания, согласно которым в различных видах познавательной деятельности, направленных на отражение объективной реальности, эмоции выполняют оценочную и побудительную функции, «отвечая» за пристрастность познавательной деятельности и ее целенаправленность. Таким образом, в любой познавательной деятельности – гностической, мнестической, интеллектуальной – эмоции, с одной стороны, выступают как мотивирующие, «запускающие» компоненты этой деятельности, с другой – как компоненты, контролирующие, регулирующие (с помощью механизма оценки) ее протекание в соответствии с потребностью, на удовлетворение которой она направлена.

Эмоционально-личностная сфера имеет уровневое строение. Первый Уровень составляет эмоциональная реактивность (характеризующая в основном базальные эмоции). Второй уровень связан с эмоциональными состояниями (настроениями, эмоциональным фоном). Эти два класса эмоциональных явлений различаются по длительности и подчиняются Различным закономерностям. Эмоциональная реактивность (или эмоциональное реагирование) – это кратковременный ответ на то или иное воздействие, имеющий преимущественно ситуационный характер. Эмоциональные состояния в большей степени отражают общее отношение человека к окружающей ситуации, к самому себе и больше связаны с его личностными характеристиками.

Следует выделить еще один уровень эмоционально-личностной сферы – эмоционально-личностные качества. Этот уровень представляет собой те личностные качества человека, которые отражают его эмоциональные; особенности (оптимизм, пессимизм, смелость, трусливость, агрессивность и т.п.), определенным образом связанные с особенностями его базальных эмоций. Эмоционально-личностная сфера включает положительную и отрицательную эмоциональные системы, ответственные за эмоциональные явления разного знака (Е.Д.Хомская, 1996, 2002).

Знак и интенсивность эмоций являются их наиболее существенными характеристиками. Как указывали Л.С.Выготский (1956, 1958, 1960), Л.С.Рубинштейн (1989), Я.Рейковский (1979) и другие авторы, эти параметры тесно взаимосвязаны. Положительные и отрицательные эмоции всегда характеризуются определенной интенсивностью.

Важнейшим аспектом эмоциональных явлений является их осознание, самооценка. Эмоции как отражение мотивов и результатов деятельности существуют либо в виде неосознаваемых или осознаваемых лишь частично переживаний, о которых человек не может дать вербальный отчет, либо в виде четко осознанных эмоциональных состояний или реакций, которые могут быть выражены в словесных категориях. Осознание собственных эмоций (их когнитивная самооценка) выполняет не только функцию регуляции деятельности и поведения в целом, но и функцию саморегуляции, направленную на коррекцию собственных личностных качеств. Осознание эмоций непосредственно связано с возможностью их произвольной регуляции.

Таким образом, эмоции как сложные системные психологические образования характеризуются многими параметрами. В качестве важнейших можно рассматривать следующие: а) качественная характеристика («модальность», связь с базальной потребностью); б) знак; в) интенсивность; г) длительность; д) реактивность, т.е. быстрота возникновения или изменения эмоции; е) степень осознанности; ж) степень произвольного контроля и др.

Перечисленные выше параметры характеризуют и эмоциональное реагирование, и эмоциональные состояния (т.е. собственно эмоции); в самом общем виде они могут характеризовать любую эмоцию как в норме, так и при разных патологических состояниях.

Нарушения эмоций в клинике локальных поражений головного мозга известны с давних пор. Описания эмоциональных нарушений можно найти прежде всего среди публикаций, посвященных особенностям психики больных с поражением лобных долей мозга (А.С.Шмарьян, 1949; Б.В.Зейгарник, 1947, 1949; А.Р.Лурия, 1966, 1969, 1982с; Б.И.Белый, 1975; «Функции лобных долей. », 1982 и др.).

В литературе по клинической нейропсихологии, посвященной патологии лобных долей мозга, эмоциональные (или эмоционально-личностные) нарушения входят как обязательный симптом в описание «лобного» синдрома (А.Р,Лурия, 1962, 1963, 1982а и др.). Нарушения эмоций при поражении лобных долей мозга описываются как «эмоциональное безразличие», «благодушие», «эйфория» или даже «эмоциональный паралич». Эти эмоциональные нарушения у «лобных» больных сочетаются с личностными изменениями в виде «некритичности», «исчезновения чувства ответственности», «нарушения системы отношений» и т.д. («Лобные доли. », 1966; «Функции лобных долей. », 1982 и др.).

Изменения психики при поражении лобных долей мозга длительное время изучались преимущественно психиатрами в рамках и традициях психиатрических теорий эмоциональной и личностной патологии. А.С.Шмарьян (1949) и ряд других психиатров указывали на то, что атрофические процессы, травматические и опухолевые поражения лобных долей мозга приводят к неоднородным изменениям характера и личности больного в зависимости от места поражения. Особенно демонстративные изменения характера возникают при поражении орбитальной поверхности лобных долей, В этих случаях в эмоционально-личностной сфере на первый план выступает растормаживание примитивных влечений (пищевых, половых и пр.). К сходному выводу пришли и многие другие авторы, занимавшиеся изучением этой проблемы (W.Penfild, J.Evans, 1935; А.П.Абашев-Константиновский, 1959; «The Frontal granular Cortex and Behavior», 1964; Т.А.Доброхотова, 1974; К.Прибрам, 1975; «Clinical Neuropsychology», 1993 и др.). Следует отметить, что обычно при клинических наблюдениях выявляются лишь достаточно грубые изменения эмоционально-личностной сферы, проявляющиеся в общем поведении больных.

В последние годы клиницисты (психиатры, невропатологи) все большее внимание уделяют анализу эмоциональных нарушений с точки зрения межполушарной асимметрии мозга. Согласно литературным данным, эмоциональные нарушения при поражении правого полушария выражены ярче, чем при поражении левого полушария. При поражении правого полушария чаще отмечается лабильность эмоциональных реакций, неспособность к эмоциональному контролю. По данным Т.А.Доброхотовой и Н.Н.Брагиной (1977), при поражении правой височной доли наблюдаются либо чрезмерные по силе аффекты, либо Резкое снижение аффективного тонуса. При правосторонних поражениях, наряду с эмоциональными пароксизмами, значительно чаще встречаются и вегетативные нарушения. При поражении височной доли левого полушария нередко возникает тревожно-фобическая депрессия (С.В.Бабенкова, 1971 и др.).

Клинические наблюдения за больными с локальными поражениями левого полушария показали, что у них часто возникают депрессивные состояния в виде приступов тревоги, беспокойства, страха. При этом усиливается интенсивность отрицательных эмоциональных переживаний и их неадекватность. Больным с поражением правого полушария более свойственны состояния благодушия, веселости, а также безразличия к окружающему (Л.Я.Балонов и др., 19766; Н.Н.Брагина, Т.А.Доброхотова, 1981 и др.).

Б.И.Белый (1973, 1975 и др.), изучавший межполушарные различия в изменениях психических процессов при поражении лобных долей мозга, отмечает, что левополушарные «лобные» больные обычно отличаются общей заторможенностью, вялостью, пассивностью, депрессивным состоянием, подавленностью; при поражении правой лобной доли чаще возникали состояния благодушия, эйфории, беспечности, анозогнозии, отсутствие переживания своей болезни. Латеi ральные различия в эмоциональной сфере показаны и с помощью метода интракаротидного введения амитала натрия (метода Вада). После выключения левого полушария у больных возникает состояние депрессии, а правого – эйфории (Л.Я.Балонов и др., 19766; В.Л.Деглин, 1996).

Клинические наблюдения за случаями патологического навязчивого смеха и плача у больных показывают, что патологический смех часто связан с правосторонним, а патологический плач – с левосторонним поражением («Clinical Neuropsychology», 1993 и др.).

Т.А.Доброхотова (1974), суммируя клинические представления о нарушениях эмоций при локальных поражениях мозга с точки зрения психиатрии, отмечает, что в таких случах возможны как постоянные эмоциональные расстройства, так и пароксизмальные аффективные нарушения. К постоянным эмоциональным расстройствам относятся не-врозоподобный синдром (на первых этапах заболевания), депрессивные, гипоманиакальные синдромы, маниакальноподобные синдромы, эмоциональные изменения в виде аспонтанности, обеднения эмоций вплоть до «эмоционального паралича» и другие эмоциональные изменения на фоне массивных нарушений психики.

К пароксизмальным аффективным нарушениям автор относит спонтанно возникающие аффекты, не имеющие реального повода, а также аффекты, возникающие в ответ на реальную причину, но не адекватные ей. Первый тип пароксизмов обычно проявляется в виде сильных приступов страха, ужаса, тоски, которые сопровождаются висцерально-вегетативными реакциями и галлюцинациями. Возможны пароксизмы первого типа и в виде внезапных ощущений нереальности окружающего мира, отсутствия всяких эмоций. Пароксизмы первого типа характерны для эпилепсии, возникающей при поражении глубоких структур височной доли. Второй тип пароксизмов составляют разные по содержанию аффекты, которые развиваются на фоне устойчивых эмоционально-личностных изменений психики.

Психиатры выделяют три основные локализации поражения мозга, связанные с эмоциональными нарушениями. Это поражения ги-пофизарно-гипоталамической, височных и лобных областей мозга. При гипофизарно-гипоталамической локализации очага поражения характерно постепенное обеднение эмоций, исчезновение выразительных средств (мимики и пр.) на фоне изменений психики в целом. При поражении височной области (особенно правого полушария) характерны устойчивые депрессии и яркие пароксизмальные аффекты на фоне сохранных личностных свойств. При поражении лобных долей мозга происходит обеднение эмоций, появление «эмоциональных параличей» или эйфории в сочетании с грубыми изменениями всех психических процессов и личности больного. К перечисленным локализациям поражений мозга, вызывающим эмоциональные изменения, добавляют также и медиобазалъные образования. Задние отделы левого и правого полушарий в меньшей степени связаны с различными эмоциональными расстройствами (Т.А.Доброхотова, 1974; Т.А.Доброхотова, Н.Н.Брагина, 1977 и др.). Считается, что поражение правого полушария чаще связано с пароксизмальными аффективными изменениями, а поражение левого – с постоянными, стабильными. Отмечается также, что при поражении лобных долей мозга в первую очередь страдают социальные по генезу эмоции.

В приведенных выше работах впервые дано систематическое описание особенностей нарушений эмоциональной сферы при различных локальных поражениях мозга и выделены основные области мозга, участвующие в мозговой организации эмоций, причем авторами признается прямая зависимость между характером эмоциональных нарушений и топикой поражения мозга.

К этим работам примыкают исследования Л.Я.Балонова, В.Л.Дегли-на и их соавторов (1976б и др.), проведенные на модели унилатераль-ной электросудорожной терапии (у психических больных). Объектом исследования были длительные изменения эмоционального состояния после припадка («сдвиги настроения») и кратковременные аффективные приступы («аффективное возбуждение»). Авторы отмечают, что правосторонние унилатеральные припадки чаше сопровождаются сдвигом настроения в позитивную сторону, а левосторонние – в негативную (см. таблицу). Кратковременное аффективное возбуждение (в виде аффекта ярости или страха), которое появляется только после развернутых припадков, наблюдается лишь при электрическом воздействии на височные структуры (независимо от стороны воздействия). Эти аффективные приступы не возникают при электрическом воздействии на лобные доли.

Частота эмоциональных сдвигов после унилатеральных припадков (УП) (по В.Л.Деглину и Н.Н.Николаенко, 1975)

Источник