Нарастание революционных настроений 1907 1914 кратко

III Государственная дума избиралась по новому закону. Эсеры выборы бойкотировали. Это была первая дума, отработавшая все предусмотренные пять лет. Председателями III Государственной думы были октябристы — Н. А. Хомяков, затем А. И. Гучков и, наконец, М. В. Родзянко.

Документ

III ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Какие фракции были наиболее крупными? Имела ли большинство в Думе какая-либо фракция? Предположите, от какой фракции зависело принятие тех или иных законов. Достиг ли, по вашему мнению, своих целей новый избирательный закон?

Первое заседание Государственной думы третьего созыва состоялось 1 ноября 1907 г. Правительство смогло наконец начать обсуждение в ней аграрного законодательства. 14 июня 1910 г. Николай II утвердил принятый Думой законопроект, «касающийся крестьянского землевладения».

Ужесточение национальной политики

Основной целью реформ П. А. Столыпин считал создание «великой России». Этот лозунг подразумевал, помимо всего прочего, целостность и единство Российской империи при главенстве русской нации. Правительство стремилось ликвидировать те немногие уступки, которые были вырваны национальными окраинами во время революции. Эта позиция находила отклик у части российского общества и депутатского корпуса. Осенью 1909 г. в Государственной думе была создана фракция «русских националистов». Её члены ставили перед собой цель дать отпор тому, что они называли «инородческим засильем», и не допустить повторения революционных событий, противопоставить националистическое мировоззрение социалистическому. Постепенно фракция националистов превратилась в главную опору Столыпина в Государственной думе.

Озабоченность правительства вызывало положение в Финляндии, власти которой, по его мнению, проводили курс, ведущий почти к её полному обособлению. Весной 1910 г. в Думу был внесён законопроект «О порядке издания законов, касающихся Финляндии». В нём определялось, что общеимперские законы, затрагивающие Финляндию, должны были приниматься только Государственной думой и Государственным советом, мнение же финляндского сената и сейма могло не учитываться. Перечень вопросов, отнесённых к общеимперскому законодательству, включал основы государственного строя Финляндии, охрану порядка и суд, школьное дело, законодательство о партиях и печати и т. д. Законопроект фактически ликвидировал финляндскую автономию.

Усилилась антипольская направленность политики правительства. Новый избирательный закон резко, почти в 3 раза, сократил польское представительство в Думе. В 1907—1908 гг. были закрыты все национальные культурно-просветительские общества и учреждения. Антипольскую направленность имел и закон о земстве в западных губерниях. Столыпин предложил ввести земства только в тех губерниях края, где проживало значительное число русского (украинского) населения. Вопреки общероссийскому, закон разделил избирателей западных губерний на национальные курии — польскую и русскую. Так было ограничено представительство поляков-помещиков в земском самоуправлении.

Правительство продолжило политику притеснения еврейского населения. Были введены более жёсткие ограничения приёма евреев в учебные заведения. С августа 1908 г. число студентов-евреев в столичных высших учебных заведениях не должно было превышать 3 %, в других городах вне черты оседлости — 5 % и 10 % — в черте.

Общество и власть в годы столыпинских реформ

Крестьяне были разочарованы тем, что им не отдали помещичьи земли, а предлагали ехать за землёй невесть куда. Идея «чёрного передела» жила в крестьянском сознании. Дворянство видело в Столыпине лишь разрушителя вековых устоев и узурпатора власти. Помещикам нужен был успокоитель, в реформаторе они не нуждались. Либеральная интеллигенция не могла простить главе правительства военно-полевых судов, приверженности к самодержавным формам правления, антисемитских настроений. Для революционных партий он навсегда остался «душителем революции», «вешателем», реакционером.

Единственной силой, объявившей о безоговорочной поддержке всех столыпинских начинаний, были октябристы и стоявшие за ними патриотически настроенные русская буржуазия, часть интеллигенции и чиновничества. Эта социальная группа одобряла как наведение порядка самыми крутыми мерами, так и осторожные, продуманные реформы. Однако вскоре Столыпин лишился поддержки октябристов, недовольных тем, что премьер- министр слишком часто пытался действовать в обход Государственной думы. Весной 1911 г. лидер партии А. И. Гучков открыто порвал со Столыпиным и сложил с себя полномочия председателя Государственной думы. Премьер-министра отныне безоговорочно поддерживала только фракция националистов, но она не имела большого политического влияния.

Курс Столыпина перестал поддерживать Николай II. И не потому, что царь боялся остаться в тени на фоне яркой фигуры премьер-министра, как считали многие. Николай II чувствовал, что, несмотря на искреннее убеждение Столыпина в необходимости самодержавия (главного, по его мнению, инструмента преобразований), в России, осуществившей реформы, самодержавная власть станет ненужной. Испуг революционных лет прошёл, и император всё больше прислушивался к мнению крайне правых сил, которые стремились вернуть Россию к неограниченному самодержавию.

Все ждали отставки Столыпина. Но 1 сентября 1911 г. в Киевском оперном театре в присутствии императора П. А. Столыпин был смертельно ранен Д. Г. Богровым. Убийца был связан с революционной организацией и в то же время являлся агентом полиции.

Нарастание революционных настроений

Осенью 1910 г., когда стало ясно, что политических реформ в стране в ближайшее время не предвидится, оживилось оппозиционное движение. Поводом для начала массовых выступлений послужила смерть Л. Н. Толстого 7 ноября 1910 г. Впервые после 1905 г. в Петербурге, Москве и других городах прошли массовые демонстрации студентов и рабочих с требованиями отменить смертную казнь, противником которой был великий русский писатель. Правительство предприняло ответные меры. В январе 1911 г. в высших учебных заведениях были запрещены какие бы то ни было собрания, что означало ликвидацию всех легальных студенческих организаций и вызвало новый взрыв студенческого недовольства. В знак протеста профессора Московского университета В. И. Вернадский, Н. Д. Зелинский, К. А. Тимирязев, С. А. Чаплыгин во главе с ректором А. А. Мануйловым объявили о своей отставке.

В апреле 1912 г. Россия была потрясена трагическими событиями, разыгравшимися в Восточной Сибири, на Ленских золотых приисках. В ответ на начавшиеся там волнения рабочих были вызваны войска. В столкновениях с армией было убито 270 человек и ранено 250. На заседании Думы при обсуждении этой трагедии министр внутренних дел А. А. Макаров заявил: «Когда, потерявши рассудок, под влиянием злостной агитации, толпа набрасывается на войска, тогда войску не остаётся ничего делать, как стрелять. Так было и так будет впредь». Эти слова немедленно разнеслись по всей стране. Ответом стали массовые стачки протеста, в которых приняли участие до 300 тыс. человек. Вслед за ними прокатилась волна первомайских демонстраций, собравших под красные знамена более 400 тыс. рабочих. Были зафиксированы отдельные выступления в армии (восстание сапёров в Ташкенте) и на флоте. До лета 1914 г. революционное движение продолжало нарастать.

IV Государственная дума

IV Государственная дума

Источник

Нарастание революционных настроений в стране в 1910-1914 гг.

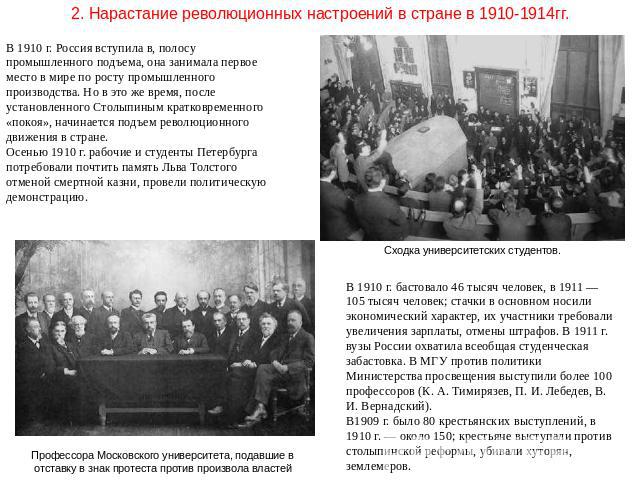

1. В 1910 г. Россия вступила в полосу промышленного подъема, она занимала первое место в мире по росту промышленного производства. Но в это же время, после установленного Столыпиным кратковременного «покоя», начинается подъем революционного движения в стране. Осенью 1910 г. рабочие и студенты Петербурга потребовали почтить память Льва Толстого отменой смертной казни, провели политическую демонстрацию. В 1910 г. бастовало 46 тысяч человек, в 1911 — 105 тысяч человек; стачки в основном носили экономический характер, их участники требовали увеличения зарплаты, отмены штрафов. В 1911 г. вузы России охватила всеобщая студенческая забастовка. В МГУ против политики Министерства просвещения выступили более 100 профессоров (К. А. Тимирязев, П. И. Лебедев, В. И. Вернадский). В 1909 г. было 80 крестьянских выступлений, в 1910 г. — около 150; крестьяне выступали против столыпинской реформы, убивали хуторян, землемеров.

2. Массовое движение началось в 1912 г., после расстрела рабочих на Ленских приисках (4 апреля 1912г.). Забастовка на приисках началась из-за плохого качества мяса в хозяйских лавочках. Был создан забастовочный комитет, который потребовал улучшения условий труда. 4 апреля рабочие организовали коллективное шествие к прокурору для вручения жалобы. По приказу жандарма Терещенко солдаты открылиогонь. Было убито 270 человек, ранено — 250, жертвами стали не только рабочие, но и их жены и дети.

3. Ленский расстрел положил начало подъему революционного движения 1912—1914 гг. Если в 1912 г. бастовал 1 млн человек, то в 1914 г. — более 2 млн. Готовились вооруженные восстания на Балтийском и Черноморском флотах, которые поднять не удалось. Летом 1912 г. восстали саперы Ташкентского гарнизона, 14 восставших были повешены. В стране назревал общенациональный кризис:

> столыпинская реформа обострила борьбу в деревне;

> Государственная дума не смогла предотвратить нарастание революционных выступлений;

> черносотенцы требовали массовых расправ с рабочими.

Кризисная ситуация в стране осознавалась и верхами. Представители различных партий были единодушны во мнении, что авторитет правительственной власти, не желающей считаться с требованиями времени, пал до критической отметки; страна шла к катастрофе.

4. Летом 1914 г. в Петербурге началась всеобщая забастовка, происходили столкновения с войсками, строились баррикады. И лишь Первая мировая война предотвратила новую революцию в России.

1. В 1907—1914 гг. особый размах приобрел антисемитизм, гонения на еврейское население. Произошли чудовищные еврейские погромы в Кишиневе, Полоцке, Белоруссии.

2. В этот период начинают возникать националистические организации в Армении, Азербайджане, Средней Азии, Финляндии. Все эти организации выступали за частичные демократические права, создание школ и театров на родном языке, за издание национальных газет и т. п.

34. Реформы П.А.Столыпина. Основные направления аграрной реформы, ее итоги и значение

1. Главные свои усилия Столыпин сосредоточил на изменении общинного уклада русской деревни. Крестьяне вели индивидуальное хозяйство, но большая часть земли находилась в совместном владении общины. С одной стороны, община не допускала разорения своих членов, поддерживала их в трудный период за счет остальных земляков, с другой стороны, в общине была насильственная уравниловка. Сельский сход мог отобрать надел у крестьянина, периодически проводились переделы земли, каждый общинник владел участком хорошей, средней и плохой земли.

2. Основными целями реформы Столыпина были следующие:

> создание прочной социальной базы самодержавия в лице крепкого зажиточного крестьянина;

> развитие капиталистических отношений в деревне, разрушение общины, передача крестьянам земли в частную собственность, создание хуторских и фермерских хозяйств;

> образование широкого рынка для промышленности;

> переселение революционно настроенных, малоземельных крестьян из центра на окраины.

3. Реформа осуществлялась по трем направлениям:

> разрушение общины, закрепление земли в частную собственность крестьян, их полное уравнение с другими сословиями;

> помощь крестьянам через Крестьянский банк для покупки казенных или дворянских земель; создание хуторов и отрубов; возникновение фермерского высокопроизводительного, свободного хозяйства;

> переселение безземельных или малоземельных крестьян из центра на окраины (Сибирь, Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток).

4. Реформа началась в благоприятных условиях, росли цены на хлеб, были отменены выкупные платежи. Столыпин решил насильственно сломать общину, отдать крестьянам землю в частную собственность, которую они могли передавать по наследству. Крестьянин мог потребовать свести все участки в единый — отруб. Более того, по закону крестьянин мог выселиться за пределы деревни на отведенную ему землю и основать хутор, который Столыпин считал идеальной формой землевладения. Реформа, безусловно, была выгодна богатым крестьянам, которые имели деньги, чтобы создать крупное хуторское хозяйство. Большинство же крестьян не видело очевидных выгод от реформы. Даже помощь Крестьянского банка, который давал большую ссуду на приобретение земли, не выравнивала положение. Крестьянин, взявший ссуду, зачастую разорялся и терял землю. Все же за период с 1907 по 1914г. вышло из общины и взяло землю 26% крестьянских дворов, т. е. более четверти общинников. На отруба и хутора вышли 10,5% дворов, а 11,7% крестьян продали землю и ушли в город.

5. Крестьяне не хотели брать землю в частную собственность по следующим причинам:

> община брала на себя заботу о каждом общиннике;

> большинство крестьян не умело хозяйствовать единолично на свой страх и риск;

> разрушался патриархальный уклад жизни крестьян.

6. Составной частью аграрной реформы являлась переселенческая политика. Правительство не было заинтересовано в разорении крестьян, так как это представляло большую социальную опасность. Поэтому оно установило многочисленные льготы для желающих переселяться на новые места: прощение всех недоимок, низкие цены на железнодорожные билеты, освобождение от налогов на 5 лет, беспроцентные ссуды в размере от 100 до 400 рублей на двор. За 1907—1914 гг. в Сибирь переселилось 3,3 млн человек, из них 2/3 составляли малоземельные или безземельные крестьяне, получившие ссуду. Не все смогли обзавестись хозяйством, часть подалась в батраки к местным старожилам, свыше полумиллиона вернулись обратно. И все-таки в результате переселения посевные площади за Уралом увеличились в два раза. Сибирь ежегодно поставляла на рынок 800 тысяч тонн зерна. В целом же по России в результате семи лет фактического действия реформы посевные площади увеличились на 10%, на 1/3 возрос экспорт зерна.

7. Аграрная реформа не была полностью реализована, так как проводилась бюрократическим аппаратом, доказавшим свою способность загубить на корню любую идею. Столыпин заявлял, что для успеха преобразований необходимы «двадцать лет покоя внутреннего и внешнего», но реформа оказалась прерванной начавшейся мировой войной и последовавшими революционными событиями.

8. Реформа укрепила позиции богатого крестьянства, которое стало шире использовать наемный труд. Но она не решила основных противоречий в деревне. Сохранилось помещичье землевладение, не была разрушена сельская община, большинство крестьян обрабатывало землю примитивными орудиями. Около 500 тысяч переселенцев вернулись на прежнее место жительства. Столыпинская реформа положила начало частной собственности на землю у огромной массы крестьян. Приток разорившихся крестьян в город увеличил рынок рабочей силы, возрос спрос на сельскохозяйственную продукцию. Это способствовало развитию промышленности и торговли. В целом реформа способствовала развитию капитализма в России.

35. Государственное устройство России после 1905 года. Российский парламентаризм

I Государственная дума

1. После поражения декабрьского восстания 1905 г. многие в стране считали, что проблемы можно решить через Государственную думу. В декабре 1905 г. был издан закон о выборах в I Государственную думу — первый в истории представительный орган управления, парламент, высший законодательный орган, который также был наделен правом утверждать исполнительную власть — правительство.

2. По закону о выборах избирательное право не было всеобщим и равным. Для крестьян устанавливались че+тырехстепенные выборы: сначала они избирали выборщиков на волостной сход, который посылал уполномоченных на уездный сход, а тот, в свою очередь, избирал выборщиков в губернское собрание, и только губернское собрание избирало депутатов в Думу. Для рабочих были установлены трехстепенные, для дворян и буржуазии — двухстепенные выборы. Не имели избирательных прав батраки, поденщики, солдаты, матросы, ремесленники, женщины. Возрастной ценз — 25 лет. Государственный совет был преобразован в верхнюю законодательную палату Думы — половина его членов назначалась царем. Законопроекты получали силу закона лишь после утверждения царем. По новой редакции «Основных государственных законов Российской империи» от 24 апреля 1906 г. определение императорской власти как неограниченной было устранено.

3. I Государственная дума открылась в конце апреля 1906 г. в Зимнем дворце (заседания Думы проходили в Таврическом дворце). Председателем Думы был избран кадет С. А. Муромцев.

4. I Государственная дума проработала 72 дня. Центральное место в обсуждениях занял аграрный вопрос, рассматривались два проекта: кадетский и «трудовиков». Кадеты предложили из казенных, монастырских, других земель создать «государственный земельный фонд», помещичьи земли в основном не трогать, лишь часть их отдать крестьянам за выкуп. Трудовики предлагали всю землю передать в «общенародный земельный фонд» безвозмездно и из этого фонда наделять крестьян землей по уравнительной трудовой норме. По существу, это означало национализацию земли, ликвидацию помещичьего землевладения. Помещики должны получить некоторую компенсацию за потерянную землю.

5. Правительство отвергло аграрные проекты Думы. Председатель правительства И. Л. Горемыкин также отказал Думе в праве расширить избирательные права граждан России, упразднить Госсовет,

провести политическую амнистию. И хотя депутатов Думы избрали на пятилетний срок, терпения у правительства хватило только на два месяца. Горемыкин гарантировал, что страна спокойно отнесется к разгону выборного учреждения. 9 июля 1906 г. Государственная дума была распущена под предлогом, что депутаты «уклонились в не принадлежащую им область». Председателем Совета министров был назначен П.А. Столыпин. Правящие круги надеялись, что этот сильный и решительный человек сможет «успокоить» страну. Столыпин энергично взялся за наведение порядка. В августе 1906 г. в ответ на взрыв эсерами его дачи на Аптекарском острове были введены военно-полевые суды, отправлявшие на виселицу по малейшему подозрению в причастности к террору. Закрывались профсоюзы, преследовались революционные партии. Но царь еще не отказался от Манифеста 17 октября, поэтому было объявлено о созыве II Государственной думы на основе старого избирательного закона.

Источник

IV Государственная дума

IV Государственная дума