Интеллектуальные чувства

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА — чувства, возникающие в процессе познавательной деятельности и ею обусловленные. Интеллектуальные чувства связаны с потребностью в познании, с поисками истины, с решением мыслительных задач. К И. ч. относятся любознательность, удивление, сомнение или, наоборот, уверенность в истинности тех или иных положений, удовольствие от удачного решения мыслительной задачи, разочарование при неумении её решить и т.д. Не следует смешивать интеллектуальные чувства с интеллектуальными компонентами, присущими любому чувству. Отличительной особенностью интеллектуальных чувств является то, что они вызываются самой интеллектуальной деятельностью. Вызывая непосредственное удовольствие, процесс познания способствует формированию стойких познавательных интересов. С другой стороны, интерес к познанию способствует развитию интеллектуальных чувств.

Физиологической предпосылкой интеллектуальных чувств следует считать ориентировочный рефлекс, связанный с биологической потребностью живого существа (и человека в особенности) ориентироваться в окружающей среде. Освобождение этого рефлекса у человека от непосредственной связи с практическими потребностями создало возможность возникновения чувств, вызываемых самим процессом познания, — интеллектуальных чувств.

Интеллектуальные чувства вместе с чувствами моральными и эстетическими составляют группу так называемых высших чувств, являющихся продуктом наиболее высокой ступени развития человека как общественного существа.

Использованы материалы кн.: Психолого-педагогический словарь. / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск, 2006, с. 281-282.

Источник

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Общая психология

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Предлагаемая вниманию читателя книга написана в соответствии с учебной программой курса «Общая психология». Автор не ставил перед собой задачи дать переоценку системы психологических взглядов, а ориентировался на наиболее объективное и максимально доступное изложение учебных вопросов с общепризнанных позиций. Представленные в этом учебнике материалы являются результатом обобщения работ известных отечественных и зарубежных психологов и соответствуют требованиям Государственного стандарта подготовки специалистов.

Основой учебника являются работы классиков отечественной психологии:

С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, Б. Г. Ананьева, Б. М. Теплова, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова и многих других известных российских ученых. Но психология пополняется все новыми и новыми знаниями, в связи с чем пересматриваются отдельные теоретические положения этой научной дисциплины. Поэтому существует необходимость периодически обновлять классический учебный материал. При создании данной книги был осуществлен анализ значительного количества учебников и учебных пособий, в том числе таких авторов, как Ю. Б. Гиппенрейтер, Р. С. Немов, А. А. Реан, Е. И. Рогов и др. Проанализированы позиции и взгляды представителей двух ведущих российских психологических школ — московской и петербургской.

Выход в свет этого учебника был бы невозможен без помощи многих людей. Автор выражает искреннюю благодарность за содействие и поддержку в работе декану факультета психологии и педагогики Ленинградского государственного областного университета В. Л. Ситникову, а также профессору А. А. Реану, взявшему на себя труд по рецензированию книги. Особую признательность автор выражает сотрудникам издательства «Питер», принимавшим непосредственное участие в подготовке книги к печати.

Часть 1 Введение в общую психологию

• Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы

• Глава 2. Психология в структуре современных наук

• Глава 3. Понятие о психике и ее эволюции

• Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека

• Глава 5. Психологическая теория деятельности

• Глава 6. Неосознаваемые психические процессы

Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы

Краткое содержание

Методологические основы изучения человека. Общие принципы познания мира. Подход Б. Г. Ананьева к изучению человека как биосоциального существа. Понятия «индивид», «субъект деятельности», «личность». Первичные и вторичные свойства человека как индивида. Общие характеристики личности. Отличительные черты человека как субъекта деятельности. Понятия «сознание» и «деятельность».

Науки о человеке и человечестве. Исследования человека как биологического вида, труды К. Линнея. Общее представление об антропологии. Психологические аспекты исследования человека как биологического вида: сравнительная психология, зоопсихология, общая психология. Общие проблемы исследования перехода человека из животного в социальный мир. Науки, изучающие социогенез человека. Науки, изучающие взаимодействие человека с природой. Общие проблемы исследования человека как индивида и его онтогенеза.

Психология как наука. Психология как гуманитарная наука. Житейские и научные психологические знания. Значение термина «психология». Психология как паука о психике и психических явлениях. Предмет психологии. Классификация психических явлений: психические процессы, психические состояния, психические свойства. Психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психические состояния как характеристика общего состояния психики. Основные характеристики психических состояний: длительность, направленность, устойчивость, интенсивность. Психические свойства личности: направленность, темперамент, способности, характер.

Основные методы психологических исследований. Общее представление о методах научного исследования. Основные группы психологических методов: объективные и субъективные. Основные субъективные методы психологии: наблюдение, включенное наблюдение, самонаблюдение, опрос (письменный, устный, свободный). Субъективные методы количественной оценки психических явлений. Основные чины психологических тестов. История создания тестов. Проективные тесты и эксперимент (лабораторный, естественный). Общее представление о методах моделирования.

1.1. Методологические основы изучения человека

Как понять поведение другого человека? Почему люди обладают разными способностями? Что такое «душа» и какова ее природа? Эти и другие вопросы всегда занимали умы людей, причем со временем интерес к человеку и его поведению постоянно возрастал.

Рациональный подход к познанию мира основывается на том, что окружающая нас действительность существует независимо от нашего сознания, может быть исследована опытным путем, а наблюдаемые явления вполне объяснимы с научных позиций. Для реализации такого подхода необходимо иметь общее представление о предмете исследования. В различных направлениях науки ученые не-

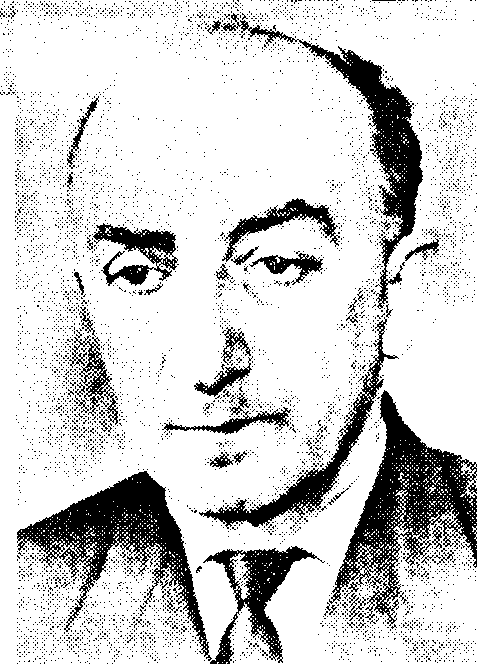

ИменаАнаньев Борис Герасимович (1907–1972) — выдающийся российский психолог. Научную деятельность начал в качестве аспиранта в Институте мозга еще при жизни В. М. Бехтерева. В 1968–1972 гг. был деканом факультета психологии ЛГУ. Является основателем ленинградской психологической школы. Автор фундаментальных работ в области чувственного восприятия, психологии общения, педагогической психологии. Предложил систему человекознания, в которой были интегрированы данные различных наук о человеке. однократно предпринимали попытки сформулировать целостное представление о человеке. Конечно, такое представление существует и в психологии.

Ананьев Борис Герасимович (1907–1972) — выдающийся российский психолог. Научную деятельность начал в качестве аспиранта в Институте мозга еще при жизни В. М. Бехтерева. В 1968–1972 гг. был деканом факультета психологии ЛГУ. Является основателем ленинградской психологической школы. Автор фундаментальных работ в области чувственного восприятия, психологии общения, педагогической психологии. Предложил систему человекознания, в которой были интегрированы данные различных наук о человеке.

Один из наиболее популярных в отечественной психологии подходов к изучению человека был предложен Б. Г. Ананьевым. Оценивая значение деятельности Ананьева для отечественной науки, в первую очередь необходимо подчеркнуть, что им был разработан принципиально новый методологический подход к исследованию психики человека. Это позволило не только выделить новые разделы психологии, которые до этого не существовали как самостоятельные, но и по-новому взглянуть на самого человека. Говоря об

Источник

Эмоционально-волевая организация деятельности

Темы рефератов

Вопросы для самопроверки

Литература

Архангельский С.Н. Очерки психологии труда. — М., 1982.

Бернштейн НА. Физиология движений и активность. — М., 1990.

Гримак Л.П. Общение с собой. — М., 1991.

Казаков В.Г., Кондратьева Л.Л. Психология. Раздел 7. — М., 1989.

Карпов A3. Психология менеджмента. — М., 1999.

Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. — М., 1983.

Кудрявцев Т.В. Психология профессионального обучения и воспитания. — М., 1985.

Леонова А.Б., Медведева В.И. Функциональные состояния человека в трудовой деятельности. — М., 1981.

Платонов К.К. Вопросы психологии труда. — М., 1970.

Психические состояния. Серия «Хрестоматия по психологии» / Под ред. В. Усманова. — СПб., 2000.

Розенблат В.В. Проблема утомления. — М., 1975.

Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. — М., 1983.

Чебышев В.В. Психология трудового обучения. — М., 1969.

Человеческий фактор / Под ред. Г. Салвенди. — М., 1990.

Человеческий фактор / Под ред. Г. Салвенди. В 6 тт. Т. 2. — М., 1992.

Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. — М., 1982.

Какова классификация видов трудовой деятельности?

Что такое физиологическая стоимость работы?

Что такое функциональное напряжение организма в процессе труда?

Что такое тяжесть труда?

Что такое напряженность труда?

Что такое действие, операция, движение?

Что такое навык?

В чем сущность механизма формирования навыка по Бернштейну?

Как понимается научение с точки зрения информационного подхода?

1. Характеристика видов немеханизированного физического труда.

2. Характеристика форм конвейерного труда.

3. Характеристика видов труда с преобладанием сенсорной нагрузки.

4. Методы оценки тяжести труда.

5. Методы оценки напряженности труда.

6. Характеристика психологических механизмов формирования действий.

7. Сравнение ассоциативного и интеллектуального видов научения.

В психологии под эмоциями понимают психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. Следовательно, наиболее существенной характеристикой эмоций является их субъективность.

Благодаря эмоциям человек осознает свои потребности и предметы, на которые они направлены. Другая всеобщая черта эмоций, о которой необходимо сказать, — это их содействие в реализации потребностей и достижении определенных целей. Поскольку любая эмоция положительна или отрицательна, человек может судить о достижении поставленной цели. Так, положительная эмоция всегда связана с получением желаемого результата, а отрицательная, наоборот, с неудачей при достижении цели. Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоции самым непосредственным образом связаны с регуляцией деятельности человека.

Следует отметить, что неоднократно предпринимались попытки выделить основные, «фундаментальные» эмоции. В частности, принято выделять следующие эмоции:

Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность.

Удивление — не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоятельства.

Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей.

Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности.

Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами (предметами, людьми, обстоятельствами и т. д.), соприкосновение с которыми вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или эстетическими принципами и установками субъекта.

Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями, взглядами и поведением объекта чувства.

Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении субъектом информации о реальной или воображаемой опасности.

Стыд — отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике.

Следует отметить, что эмоциональные переживания носят неоднозначный характер. Один и тот же объект может вызывать несогласованные, противоречивые эмоциональные отношения. Это явление получило название амбивалентность (двойственность) чувств. Обычно амбивалентность вызвана тем, что отдельные особенности сложного объекта по-разному влияют на потребности и ценности человека.

Функции эмоций:

—экспрессивная (внешнее выражение своего состояния)

— коммуникативная (передача информации)

— регуляция процессов познания

— оценка хода деятельности и результатов

Эмоции — это очень сложные психические явления. К наиболее значимым эмоциям принято относить следующие типы эмоциональных переживаний: чувственный тон, ситуативная эмоция, аффект,страсть, чувство, настроение, эмоциональный стресс.

Чувственный тон – проявляется в том, что многие ощущения человека имеют определенную эмоциональную окраску. Мы не просто ощущаем какой-либо запах и вкус, а воспринимаем его как приятный или неприятный.

Ситуативные эмоции – возникают в процессе жизнедеятельности человека чаще всех других эмоциональных реакций. Их основными характеристиками принято считать относительно небольшую силу, кратковременность, быстроту смены эмоций, малую выраженность внешних проявлений.

Человек вышел из дома, порадовался хорошей погоде, огорчился, что не успел на автобус и т.д. Ситуативные эмоции, как правило, не оказывают на поведение человека сильного воздействия. В то же время при заметном преобладании в течение длительного времени положительных или отрицательных эмоций может изменить настроение человека, повысить или снизить его работоспособность.

Аффект — наиболее мощный вид эмоциональной реакции. Аффектами называют интенсивные, бурно протекающие и кратковременные эмоциональные вспышки. Примерами аффекта могут служить сильный гнев, ярость, ужас, бурная радость, глубокое горе, отчаяние. Эта эмоциональная реакция полностью захватывает психику человека, соединяя главный воздействующий раздражитель со всеми смежными, образуя единый аффективный комплекс, предопределяющий единую реакцию на ситуацию в целом.

Одна из главных особенностей аффекта состоит в том, что данная эмоциональная реакция неодолимо навязывает человеку необходимость выполнить какое-либо действие, но при этом у человека теряется чувство реальности. Он перестает себя контролировать и даже может не осознавать того, что делает. Это объясняется тем, что в состоянии аффекта возникает чрезвычайно сильное эмоциональное возбуждение, которое, затрагивая двигательные центры коры головного мозга, переходит в двигательное возбуждение. Под действием этого возбуждения человек совершает обильные и часто беспорядочные движения и действия. Бывает и так, что в состоянии аффекта человек цепенеет, его движения, и действия совсем прекращаются, он, словно лишается дара речи.

Чувства — это еще один вид эмоциональных состояний. Главное различие эмоций и чувств заключается в том, что эмоции, как правило, носят характер ориентировочной реакции, т. е. несут первичную информацию о недостатке или избытке чего-либо, поэтому они часто бывают неопределенными и недостаточно осознаваемыми (например, смутное ощущение чего-либо). Чувства, напротив, в большинстве случаев предметны и конкретны. Такое явление, как «смутное чувство» (например, «смутное терзание»), говорит о неопределенности чувств и может рассматриваться как процесс перехода от эмоциональных ощущений к чувствам. Другим различием эмоций и чувств является то, что эмоции в большей степени связаны с биологическими процессами, а чувства — с социальной сферой. Еще одним существенным различием эмоций и чувств, на которое необходимо обратить внимание, является то, что эмоции в большей степени связаны с областью бессознательного, а чувства максимально представлены в нашем сознании. Кроме этого, чувства человека всегда имеют определенное внешнее проявление, а эмоции чаще всего не имеют.

Чувства — еще более длительные, чем эмоции, психические стояния, имеющие четко выраженный предметный характер. Они отражают устойчивое отношение к каким-либо конкретным объектам (реальным или воображаемым). Человек не может переживать чувства вообще, если они не отнесены к кому-нибудь или чему-нибудь. Например, человек не в состоянии испытывать чувство любви, если у него нет объекта привязанности. Точно так же он не может испытывать чувство ненависти, если у него нет того, что он ненавидит.

Чувства возникли и формировались в процессе культурно-исторического развития человека. Способы выражения чувств менялись в зависимости от исторической эпохи. В индивидуальном развитии человека чувства выступают как значимый фактор в формировании мотивационной сферы. Человек всегда стремится заниматься тем видом деятельности и тем трудом, которые ему нравятся и вызывают у него позитивные чувства.

Чувства играют значимую роль и в построении контактов с окружающими людьми. Человек всегда предпочитает находиться в комфортной обстановке, а не в условиях, вызывающих у него негативные чувства. Кроме этого, следует отметить, что чувства всегда индивидуальны. То, что нравится одному, может вызывать негативные чувства у другого. Это объясняется тем, что чувства опосредуются системой ценностных установок конкретного человека.

Особую форму переживания представляют собой высшие чувства, в которых заключено все богатство подлинно человеческих отношений. В зависимости от предметной сферы, к которой они относятся, чувства подразделяются на нравственные, эстетические, интеллектуальные.

Нравственными, или моральными, называются чувства, переживаемые людьми при восприятии явлений действительности и сравнении этих явлений с нормами, выработанными обществом. Проявление этих чувств предполагает, что человеком усвоены нравственные нормы и правила поведения в том обществе, в котором он живет. Нравственные нормы складываются и изменяются в процессе исторического развития общества в зависимости от его традиций, обычаев, религии, господствующей идеологии и т. д. Действия и поступки людей, соответствующие взглядам на нравственность в данном обществе, считаются моральными, нравственными; поступки, не соответствующие этим взглядам, считаются аморальными, безнравственными. К нравственным чувствам относят чувство долга, гуманность, доброжелательность, любовь, дружбу, патриотизм, сочувствие и т. д. К аморальным можно отнести жадность, эгоизм, жестокость и т. д. Следует отметить, что в различных обществах эти чувства могут иметь некоторые различия в содержательном наполнении.

Отдельно можно выделить так называемые морально-политические чувства. Эта группа чувств проявляется в эмоциональных отношениях к различным общественным учреждениям и организациям, а также к государству в целом. Одной из важнейших особенностей морально-политических чувств является их действенный характер. Они могут выступать как побудительные силы героических дел и поступков. Поэтому одной из задач любого государственного строя всегда было и остается формирование таких морально-политических чувств, как патриотизм, любовь к Родине и др.

Следующая группа чувств — это интеллектуальные чувства. Интеллектуальными чувствами называют переживания, возникающие в процессе познавательной деятельности человека. Наиболее типичной ситуацией, порождающей интеллектуальные чувства, является проблемная ситуация. Успешность или неуспешность, легкость или трудность умственной деятельности вызывают в человеке целую гамму переживаний. Интеллектуальные чувства не только сопровождают познавательную деятельность человека, но и стимулируют, усиливают ее, влияют на скорость и продуктивность мышления, на содержательность и точность полученных знаний. Существование интеллектуальных чувств — удивления, любопытства, любознательности, чувства радости по поводу сделанного открытия, чувства сомнения в правильности решения, чувства уверенности в правильности доказательства — является ярким свидетельством взаимосвязи интеллектуальных и эмоциональных процессов. При этом чувства выступают как своеобразный регулятор умственной деятельности.

Эстетические чувства представляют собой эмоциональное отношение человека к прекрасному в природе, в жизни людей и в искусстве.

Наблюдая окружающие нас предметы и явления действительности, человек может испытывать особое чувство восхищения их красотой. Особенно глубокие переживания человек испытывает при восприятии произведений художественной литературы, музыкального, изобразительного, драматического и других видов искусства. Это вызвано тем, что в них специфически переплетаются и моральные, и интеллектуальные чувства. Эстетическое отношение проявляется через разные чувства — восторг, радость, презрение, отвращение, тоску, страдание и др.

Функции чувств:

— подкрепляющая (в ходе процесса обучения)

— переключательная (при конкуренции мотивов)

Следует отметить, что рассмотренное деление чувств является достаточно условным. Обычно чувства, испытываемые человеком, так сложны и многогранны, что их трудно отнести к какой-либо одной категории.

К высшим проявлением чувств многие авторы относят страсть — еще один вид сложных, качественно своеобразных и встречающихся только у человека эмоциональных состояний. Страсть представляет собой сплав эмоций, мотивов, чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида деятельности или предмета и имеющая для человека определенное значение.

Другую группу эмоциональных состояний составляют настроения человека. Настроение — самое длительное, или «хроническое», эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение. Настроение отличают от эмоций меньшая интенсивность и меньшая предметность. Оно отражает бессознательную обобщенную оценку того, как на данный момент складываются обстоятельства. Настроение может быть радостным или печальным, веселымили угнетенным, бодрым или подавленным, спокойным или раздраженным и т. д. Настроение существенно зависит от общего состояния здоровья, от работы желез внутренней секреции и особенно от тонуса нервной системы. Причины того или иного настроения не всегда ясны человеку, а тем более окружающим его людям. Недаром говорят о безотчетной грусти, беспричинной радости, и в этом смысле настроение — это бессознательная оценка личностью того, насколько благоприятно для нее складываются обстоятельства. В этом настроения похожи на собственно эмоции и близки к сфере бессознательного. Но причина настроения всегда существует и в той или иной степени может быть осознана. Ею могут быть окружающая природа, события, выполняемая деятельность и, конечно, люди.

Настроения могут различаться по продолжительности. Устойчивость настроения зависит от многих причин — возраста человека, индивидуальных особенностей его характера и темперамента, силы воли, уровня развития ведущих мотивов поведения. Настроение может окрашивать поведение человека в течение нескольких дней и даже недель. Более того, настроение может стать устойчивой чертой личности. Именно эту особенность настроения подразумевают, когда делят людей на оптимистов и пессимистов.

Настроения имеют огромное значение для эффективности деятельности, которой занимается человек. Например, известно, что одна и та же работа при одном настроении может казаться легкой и приятной, а при другом — тяжелой и удручающей. Естественно, что при хорошем настроении человек в состоянии выполнить гораздо больший объем работы, чем при плохом.

Настроение тесно связано с соотношением между самооценкой человека и уровнем его притязаний. У лиц с высокой самооценкой чаще наблюдается повышенное настроение, у лиц же с заниженной самооценкой выраженное склонность к пассивно-отрицательным эмоциональным состояниям, связанным с ожиданием неблагоприятных исходов. Поэтому настроение может стать причиной отказа от действий и дальнейшего снижения притязаний, что может привести к отказу от удовлетворения данной потребности.

Представленные характеристики видов эмоциональных состояний являются достаточно общими. Каждый из перечисленных видов имеет свои подвиды, которые будут различаться по интенсивности, продолжительности, глубине, осознанности, происхождению, условиям возникновения и исчезновения, воздействию на организм, динамике развития, направленности и др.

Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.

Главная функция воли заключается в сознательной регуляции активности в затрудненных условиях жизнедеятельности. В основе этой регуляции лежит взаимодействие процессов возбуждения и торможения нервной системы. В соответствии с этим принято выделять в качестве конкретизации указанной выше общей функции две другие — активизирующую и тормозящую.

Произвольные или волевые действия развиваются на основе непроизвольных движений и действий. Простейшими из непроизвольных движений являются рефлекторные: сужение и расширение зрачка, мигание, глотание, чихание и т. п. К этому же классу движений относится отдергивание руки при прикосновении к горячему предмету, невольный поворот головы в сторону раздавшегося звука и т. д. Непроизвольный характер носят обычно и наши выразительные движения: при гневе мы непроизвольно стискиваем зубы; при удивлении поднимаем брови или приоткрываем рот; когда чему-то радуемся, то начинаем улыбаться и т. д.

В противоположность непроизвольным действиям сознательные действия, которые более характерны для поведения человека, направлены на достижение поставленной цели. Именно сознательность действий характеризует волевое поведение.

Источник