- Мы думаем где надо чувствовать

- Мы чувствует там, где нужно думать — и думаем там, где нужно чувствовать?

- ДУМАТЬ ИЛИ ЧУВСТВОВАТЬ? С какой точки сборки создаются чудеса.

- Как мы думаем

- Итак, мышление.

- Разрешите задать вам вопрос — чем мы думаем? Кто-то усмехнётся и ответит, что естественно головой и только лишь ей. Однако я бы оспорила это. Не одним лишь мозгом свойственно думать человеку. Мы можем совершать те или иные действия, основываясь на условных и безусловных рефлексах.

- Порой мы принимаем решения и совершаем поступки, основываясь на некоем «шестом чувстве» или же интуиции.

- Иногда мы совершаем поступки под действием эмоций. И это ещё один способ нашего мышления, характерный творческим людям.

- Так же на наши мысли оказывают влияние религиозные убеждения.

- Ещё существует мышление, которое навязывает нам общество.

- И не стоит забывать про мечты.

- Лучший совет, к которому никто не прислушивается

- Дубликаты не найдены

- Ответ на пост «Вторая половинка»

- Вторая половинка

- Обучая ошибаться

- Шпаргалка про чувство вины

- И ещё немного про подростков

- Проблема окружения: выбросить или оставить?

- Проводник

- Зачем нужны эмоции

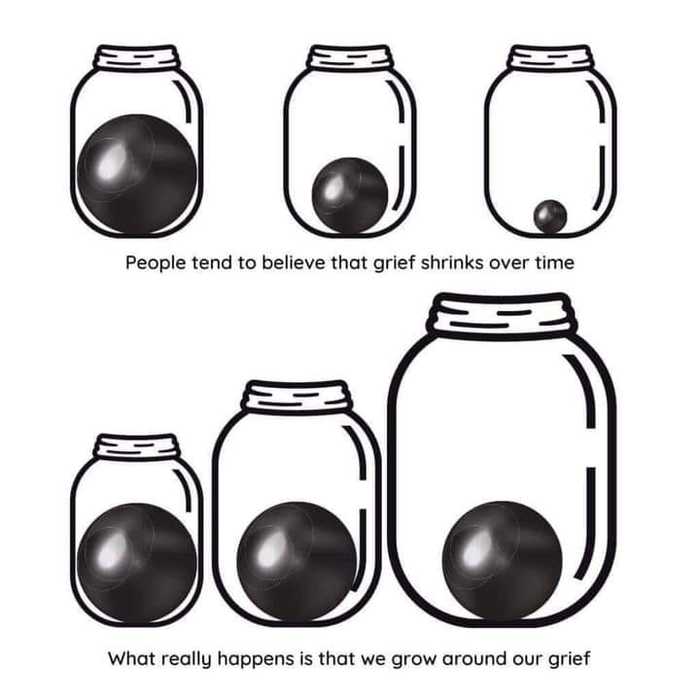

- Понравилась метафора

- О похудении

- Как различать ситуацию, мысли о ней и чувства

- Кризис среднего возраста или что это?

- Предназначение в жизни — Икигай

- Мартин Селигман: Well-being и «выученный оптимизм»

- 4. Психология. Жан Пиаже

Мы думаем где надо чувствовать

! Конечно, Вы уже все обо всем знаете. Но, иногда об этом стоит просто задуматься:

1) Если не можешь доверить человеку душу, то не доверяй и тело…

2) Не жаждай вечной любви, желай, чтобы любили тебя сегодня…

3) Хочешь удержать возле себя партнера — вращайся вокруг собственной оси.

Солнце и Земля потому неразлучны, что и Солнце, и Земля крутятся вокруг собственной оси. Если Солнце перестанет вращаться, то Земля от него улетит. Если Земля перестанет вращаться, то упадет на Солнце и исчезнет.

4) С друзьями общаться приятно, а с врагами — полезно.

5) Зависимость от чужой оценки — самая тяжкая зависимость.

6) Чтобы смотреть, нужно открыть глаза, чтобы увидеть, нужно еще и думать.

7) Надеется бездельник, деловой человек действует.

Один раз поругал — семь раз похвали.

Правило вытекает из особенностей строения головного мозга. Дело в том, что для нормального функционирования нам необходимо: чтобы 60 % раздражителей были эмоционально нейтральны, 35 % — эмоционально положительными, и только 5 % могут быть отрицательными.

9) Благословляйте преследующих вас, ибо гонят они вас, не ведая сами, к светлому будущему.

10) С волками жить — по волчьи выть. Но волком для этого становиться необязательно.

11) Когда хочешь узнать, как к тебе относятся люди, рассказывай о своих планах и мечтах. Тот, кто о тебе плохого мнения, будет их критиковать как несбыточные. Тот, кто к тебе хорошо относится, будет стараться подсказать, как это сделать.

12) Добейся успеха, и ты узнаешь, сколько у тебя друзей.

13) Женщинам, воюющим за мужчину: зачем вам нужен этот дурак. Неужели ему непонятно, что вы — лучше всех!

14) Грех отдаваться без любви, грех не отдаваться, если любишь.

15) Тот, кто вас любит, способствует вашему развитию, кто не любит — тормозит.

16) Общаясь с человеком, помни, что он о себе хорошего мнения.

17) Лучше общаться с хорошей книгой, чем с пустым человеком.

18) Никто никого не бросает, просто кто-то уходит вперед. Тот, кто отстал, считает, что его бросили.

не согласен, это не совсем так. где рнужно думать, мы должны включать хотя бы подсознание, интуицию, но не как не чувства. Что ж выхдит-мне нужно принять срочное решение в виду . к примеру краха банка..а я буду отдаваться чувствам? Это не логично.

Согласен! Кто-то чаще, кто-то реже, но мы все поддаемся определенным чувствам, расслабляемся и не думая делаем поступки, о которых потом жалеем и укоряем себя. Нужно всеми личными процессами управлять, чувствами и мыслями также.

мы все серьезны там, где и не надо.

наивны там, где надо нам холодным быть.

мы любим то что нам порой не надо.

и отвергаем, то -когда надо любить.

АСЧ

Источник

Мы чувствует там, где нужно думать — и думаем там, где нужно чувствовать?

Война чувств и разума очень быстро завершится перемирием, как только мы поймём, что нам не обойтись без гармоничного сочетания двух этих явлений. Мы всегда думаем, что мы думаем. А на самом деле мы всё же руководствуемся в большей степени своими инстинктами. Человек (даже самый современны) — это дитя природы, переживаний, порывов. А значить не такая уж и материальная сущность свойственна нам. Ведь человек стремиться удовлетворить свои физические потребности: деньги, еда, развлечения. Только для того, чтобы усмирить жаждущую этого всего душу. Насыщение тела ведёт к насыщению души.

Как чувства и разум тесно переплетены, так и человеческая натура находится в тесной связи с окружающей природой. Только вот порой переплетения уж очень запутаны и не в том направлении нас тянут. И только разум или кто-то заботливый рядом способен дернуть за нужную веточку окружающих событий, чтобы вовремя распутать этот клубочек взаимозависимых явлений: поступок — последствие, желание — обладание, получение и последующее размышление.

Даже самый (как нам кажется) бесчувственный человек не способен совладать со своими эмоциями в критические моменты. Даже самый разумный на способен заглушить зов сердца и стремление души. И только тот будет в гармонии, кто вовремя и правильно будет владеть собой, своими стремлениями одновременно соответствуя разумным представлениям и душевным переживаниям.

Говорят, что никогда не бывает поздно. Но порой бывает до ужаса безразлично. Может быть безразличие даже хуже безумия. Оно ведёт к пустоте душевной, отупляет разум и ожесточает сердце. «Не думать» или «не чувствовать»? — что для вас страшнее звучит. Отключить голос разума можно на минуту, час или день и иногда это бывает полезно. Лишние размышления, глубокие копания, поиск истины — всё это порой мешает просто жить. Не стоит только пытаться отключать чувства, таким образом можно потерять вкус к жизни, ощущение её красок, дыхание положительных эмоций и веяние совершающихся событий. Будем разумны в своих переживаниях, будем счастливы в своих эмоциях, станем, разумны в своих поступках.

Источник

ДУМАТЬ ИЛИ ЧУВСТВОВАТЬ? С какой точки сборки создаются чудеса.

Для начала, давайте разберем, как понять что такое точка сборки, а точнее: Что я подразумеваю под этим понятием в данной статье.

Не будем углубляться в рассуждения, предлагаю эксперимент:

Сядьте поудобнее, спина ровная, пара глубоких выдохов и вдохов и задаем себе вопрос:

Она может быть где угодно, в данном случае нас интересует место, куда ушло ваше внимание.

Если на момент запроса Вас что-то сильно беспокоит: например проблемы с мамой, как было недавно у моей клиентки, то она может уйти в колени или куда-то еще.

Когда девушка сказала, что колени, я сразу спросила, какие у нее проблемы с близкими или беспокоит ли ее что-то по роду.

И она мгновенно ответила, что накануне поругалась сильно с мамой.

Важно понимать, что не существует правильной или не правильной концентрации, она просто есть и все.

Вопрос лишь в том, что необходимо уметь ее перемещать в зависимости от тех задач, которые Вы перед собой ставите.

И если отвечать на вопрос «что лучше ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧУДЕС в своей жизни», то это концентрация на душе.

Именно она обладает необходимым потенциалом и знаниями, для волшебства.

Она умеет любить, благодарить, мечтать и радоваться и только в ней есть нужная энергия. А это значит, что если Вы формулируете свои желания из позиции УМА, с точки концентрации в разуме, то изначально лишаете их потенциала на воплощение.

Ум для стратегии и размышлений.

Как это применить на практике?

Допустим, Вы мечтаете о путешествии. Расслабьтесь, спина ровная, размеренное дыхание, сконцентрируйтесь на сердечном центре, вспомните о всем самом прекрасном, светлом и чистом, что только есть в памяти вашей души. Ощутите эмоции, разбудите чувства и оттуда из этой точки концентрации начинайте создавать образ, где вы путешествуете, в красках и с чувствами. Позвольте ему стать четким и ярким, ощутите как энергия вашей души закручивает события и творит волшебство. Испытайте радость и благодарность.

Это самая простая техника. Можно соединить ее с более глубокими трансформациями: например манифестации или запуск интегрального ощущения цели.

Таких техник очень много, главное то, с какой точки сборки Вы ее запускаете.

ИТОГ: можно верить, а можно спорить. Я могу сказать точно, что для реализации наших мечт нужна энергия. Которая и расходуется на действия, мотивацию, формирование событий и так далее.

В эзотерике этой энергией обладает ДУША, в психологии ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК, как не назови, живут они не в нашем сознании, а в сердце, точнее — в области груди. Ещё точнее — доступ к ним у нас есть именно через этот центр.

А значит, научившись активировать этот ресурс мы не только освободим себя от ложных желаний, ведь они просто не пройдут через эту проверку, но и существенно ускорим материализацию.

И перед тем как закончить, хочу ответить тем людям, которые пишут под статьями, что ничего нового я не написала.

НОВОГО ВООБЩЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вся информация есть в пространстве и мы ее лишь считываем, обрабатываем и формулируем исходя из своей карты реальности.

Ну и в качестве P.S

Если подходить к вопросу познания и развития с позиции: Я ЭТО ВСЕ УЖЕ ДАВНО ЗНАЮ, то нет смысла вообще тратить свое время на что-либо. Еще в институте, меня научили подходить ко всему со словами: ЧТО ТУТ ЕСТЬ ДЛЯ МЕНЯ?

И я за это очень благодарна. Даже возвращаясь к давно пройденным материалам, с полученным опытом и новым взглядом, знания открываются в новом свете.

Ну, а с вами была Антонина Гонцова, обязательно подписывайтесь на канал, мне есть чем с Вами поделиться.

А я напоминаю, что Ваши лайки и репосты, приносят счастье! Я проверяла ❤️❤️❤️

Источник

Как мы думаем

Какая ваша первая мысль после пробуждения и последняя перед сном? А задумывались ли вы хоть раз о том, как вообще происходит мыслительный процесс, или проще говоря о том, как мы думаем? А теперь интересный факт – вы уже задумались об этом, сами того не осознавая.

Итак, мышление.

Ежедневно в нашей голове рождаются тысячи мыслей. Одни проскальзывают настолько быстро, что не оставляют и следа в памяти, другие же плотно заседают в голове, превращаясь в планы на ближайшее будущее или же глобальные мечты. Этот процесс является неотъемлемой частью нашей жизни. Любое наше действие, любое сказанное нами слово — это результат нашего мышления.

К примеру, при просмотре сайтов в Интернете появилась картинка мороженного. В голове родилась мысль о том, что мы его хотим. А дальше сознание производит десятки действий для получения желаемого — мы встаём, одеваемся, идём в магазин, выбираем мороженное, которое нам по душе, расплачиваемся за него и наконец получаем желаемое. Желания, поступки, эмоции — все это результат мыслительных процессов в нашей голове.

Если рассматривать мышление с научной точки зрения — то это процесс познавательной деятельности человека, способ отражения действительности. Ученые доказали, что в большинстве своём людям свойственно думать картинками . В повседневной жизни текстовые мысли составляют всего 3-5% от всех мыслей за день. Как правило, они возникают, когда нам нужно что-то законспектировать или подсчитать. Во всех остальных случаях человеку присуще мыслить образами.

К примеру, сидя на кресле, мы представляем какие действия будем совершать, чтобы встать, каким путём пройдём и куда придём в конечном итоге. И все это мы видим образами, а не текстом. Мозг показывает нам, что и как делать, а не выводит формулу того, сколько шагов нужно пройти и под каким углом повернуть, чтобы достигнуть цели. Иными словами, мы видим маршрут, а не текст: «Пройдите пять шагов и поверните налево, чтобы попасть к холодильнику»

Разрешите задать вам вопрос — чем мы думаем? Кто-то усмехнётся и ответит, что естественно головой и только лишь ей. Однако я бы оспорила это. Не одним лишь мозгом свойственно думать человеку. Мы можем совершать те или иные действия, основываясь на условных и безусловных рефлексах.

Так мы знаем, что огонь — это что-то горячее, и, если находиться к нему слишком близко, он причинит боль. Поэтому если мы услышим, что где-то сгорел дом, то сразу представим себе жар от пламени и лишний раз вспомним о том, что это очень опасно. Так же при упоминании жары мы сразу представляем себе солнце, а когда кто-то говорит про снег, сразу чувствуем холод. У нас есть определенные ассоциации с предметами, и когда тот или иной предмет упоминают в разговоре, в мозгу сразу же рождается мысль с ассоциацией. Это один из способов мышления, назовём его рефлекторным.

Порой мы принимаем решения и совершаем поступки, основываясь на некоем «шестом чувстве» или же интуиции.

Это ещё один способ нашего мышления. Обычно интуиция включается спонтанно. В определенной ситуации мы можем почувствовать, что что-то идёт не так, есть какая-то опасность, потаённая угроза. На основе этого ощущения мозг принимает решение изменить тот или иной аспект, чтобы обезопасить человека. Мы можем сменить маршрут, которым идём, отменить встречу или перенести важную поездку просто потому, что интуиция подсказывает — быть беде. И если это не один из способов мышления, то что тогда?

Иногда мы совершаем поступки под действием эмоций. И это ещё один способ нашего мышления, характерный творческим людям.

Эмоции воздействуют на наш мозг и заставляют нас совершать те или иные поступки. Это может быть крик и швыряние предметов во время гнева, слёзы, когда нам грустно и смех, когда мы счастливы.

Под действием эмоций человек порой способен на невероятные вещи: переворачивать предметы огромного веса, проходить сквозь огонь или переживать рекордно низкие температуры. Это явление называют «состоянием аффекта». В такие моменты человека контролирует не мозг, а только лишь эмоции, и когда такое состояние проходит, человек может даже не помнить, что он делал. Именно поэтому состояние аффекта является одним из смягчающих факторов при вынесении приговора в делах об убийстве — человек оборонялся и не отдавал себе контроль в том, что происходит. Из всего этого можно сделать вывод, что эмоции являются ещё одним способом нашего мышления.

Так же на наши мысли оказывают влияние религиозные убеждения.

Особо верующие люди живут, основываясь лишь на законах, прописанных верой, и мыслят исключительно в религиозном ключе. Каждое их решение, каждый поступок основывается не только лишь на здравом смысле или желании, но и на убеждениях, привитых церковью.

Ещё существует мышление, которое навязывает нам общество.

Как правило, так мыслят люди, легко поддающиеся воздействию извне. Телевидение, Интернет и СМИ диктуют человечеству, что сейчас модно и популярно. Некоторые просто берут это на заметку и откладывают куда-то в глубины памяти, другие же спешат немедленно заполучить вещь из последней коллекции, отдав за неё последние деньги. Это нездоровое, маниакальное желание обладать самыми модными и популярными вещами так же является одним из способов мышления, однако если человек отдаёт последнее ради этого, то ему нужна помощь. Такими людей очень легко манипулировать, поскольку их мышление основывается лишь на том, что им диктуют.

И не стоит забывать про мечты.

Кто-то может мечтать часами напролёт, другие же отводят на это всего минут двадцать в день, но сути это не меняет. Мечтая, мы порождаем в нашей голове яркие картинки и образы, связанные с теми или иными объектами. Каждый представляет что-то своё, но сам процесс объединяет всех людей, поэтому мечтания – это ещё один способ мышления.

Источник

Лучший совет, к которому никто не прислушивается

«Если вы самый умный человек в комнате, значит, вы находитесь не в той комнате». — Конфуций

Если вы такие же, как и я (и большинство людей на этой планете), то вы, наверное, любите помогать другим. Протягавать руку помощи другу или коллеге — здорово. Вы ощущаете гордость, если их проблемы разрешаются благодаря вашему вкладу.

Мы все любим давать советы. У нас есть идеальное решение каждой проблемы, кроме наших собственных.

В чём заключается проблема помощи другим? Она может быстро превратиться из альтруистического акта в усилитель эго.

Большинство советов бесполезны. Они доставляют больше удовольствия тому, кто их раздаёт, а не получает. Советы создаются на основе собственных ожиданий, а не понимания других людей.

Люди хотят, чтобы вы слушали, а не говорили

«Никогда не сносите забор, пока не узнаете, зачем его поставили». ― Роберт Фрост

Каждый нуждается в помощи, чтобы решить свои проблемы. Но это не значит, что они готовы прислушиваться или даже следовать вашим рекомендациям.

Я знаю, это манит. Когда у кого-то появляется проблема, мы мы чувствуем необходимость вмешаться. Другой человек становится жертвой, которую мы хотим спасти. «Вам следует сделать X» или «А Вы пробовали это?» — немедленно предлагаем мы. Каждый из нас может оказаться в такой ловушке. Мне приходится постоянно напоминать себе: непрошенные советы не работают.

Не спамьте людей своими мудрыми словами.

Имейте это в виду, когда вы сами ищете совета. Предлагать то, что люди не просили — значит проявлять чрезмерную настойчивость. Ваш совет будет автоматически отправлен в ящик для мусора. То, что ваша помощь бесплатна, не означает, что другие будут принимать её во внимание.

Вмешиваться в чужие дела (если вы искренне хотите помочь) нужно деликатно — в тот момент, когда нам кажется, что человек чувствует себя осуждаемым.

Когда он приоткрывает дверь своего доверия, действуйте осторожно. Вы можете поставить под угрозу ваши с ним доверительные отношения. Если вы слишком быстро придёте к какому-либо заключению, другу может показаться, что вы не настолько хорошо его знаете. Или что совет, который вы даёте, не имеет никакого отношения к его ситуации и не является искренним.

В большинстве случаев, когда люди говорят, что хотят поговорить с вами, они действительно хотят просто поговорить. Ваша роль в такой ситуации — слушать, а не брать верх.

Ваш совет сработает только в одном случае: когда человек его попросит.

Даже если кто-то из ваших друзей делится множеством подробностей, связанных с ситуацией, это не значит, что он хочет получить от вас совет. Не делайте поспешных выводов. Мы думаем, что когда люди открывают нам свои сердца, они делают это потому, что нуждаются в нашей помощи.

Некоторым нужно просто поговорить.

Душевный разговор одним помогает избавиться от боли. В случае с другими он облегчает саморефлексию. Беседы помогают понять, что происходит на самом деле.

Умение внимательно слушать может быть более эффективным, чем любой совет. Когда у вас есть тот, на кого можно опереться, это успокаивает. Если ваш партнёр переживает трудные времена, предоставьте ему/ей возможность выговориться. Поверьте, это может значить многое для него/неё.

Никому нет дела до ваших советов

«Если вы самый умный человек в комнате, значит, вы находитесь не в той комнате». — Конфуций

Людям плевать на ваши советы. И на мои тоже.

Не попадайтесь в ловушку, думая, что ваш совет мудрый. Вы можете поделиться своими знаниями, но не мудростью — это внутренний опыт.

Пытаясь быть умными, мы можем причинить больше вреда.

Никто не желает, чтобы ему напоминали о слабостях — в особенности в трудные времена. Когда вы ведёте себя как всезнайка, вы заставляете других чувствовать себя более несчастными.

Ослеплённые знаниями, мы проявляем излишнюю самоуверенность, пока другие не докажут, что мы неправы.

Со мной иногда случается подобное. Большинство консультантов и мотивационных авторов также страдают от «иллюзорного превосходства». Убеждённость в том, что мы знаем лучше, является распространённой когнитивной предвзятостью, которая называется «эффектом Даннинга—Крюгера».

Я часто вижу, как коучеры ведут себя как герои. Они думают, будто у них есть ответы на все вопросы. Даже если они имеют благие намерения, их действия приносят больше вреда, нежели пользы.

Джон Рональд Руэл Толкин писал: «. совет — опасный дар даже мудрому от мудрых. Ведь любой путь может обернуться бедой».

Людям не нужен супергерой, когда они страдают. Уязвимость всегда окупается. Сопереживание — ваша суперсила. Есть тонкая грань между попыткой помочь и предоставлением ответов на все вопросы. Мы должны целенаправленно избегать пересечения этих двух черт.

Не думайте и не осуждайте, просто слушайте

«Никогда не упускайте хороший шанс заткнуться». — Уилл Роджерс

Иногда лучший совет, который вы можете дать — это вообще не давать его.

Молчание гораздо эффективнее, чем предоставление непрошенных советов. Будь помощником, а не героем. Сосредоточьтесь на том, чтобы внимательно выслушать и понять, что происходит в голове другого человека.

Лучше быть хорошим слушателем, чем раздавать советы, которые никому не нужны.

Лучший совет — сочувствовать человеку, который нуждается в помощи. Ставьте себя на место других людей, а не ожидайте, что будет происходит наоборот.

Раздавать советы — это как ходит по яичной скорлупе. Независимо от ситуации — например, ваш коллега не доволен своей работой или ваш лучший друг переживает разрыв — вы принимаете определённую сторону, когда раздаёте советы. Люди могут подумать, что вы субъективны.

Эмпатия имеет решающее значение — когда люди занимают оборонительную позицию, они перестают слушать.

Сэмюэл Тейлор Кольридж сказал: «Совет подобен снегу: чем мягче ложится, тем дольше лежит и глубже проникает».

Избегайте фразы «Если бы я был на вашем месте, то. ». Вы — не они. Эмпатия не означает, что вы знаете, как люди будут себя вести, это понимание их эмоций. Одна и та же ситуация может вызвать множество реакций — не нужно думать, что другие смотрят на мир так же, как и вы.

Ваша роль состоит не в том, чтобы навязать свою точку зрения, а в том, чтобы помочь людям найти решение, которое сработает в их случае. Вопросы приводят к размышлениям и пониманию. Учитесь задавать правильные вопросы.

Умение слушать требует непредвзятости. Даже если вы молчите, вы не помогаете человеку, потому что в своей голове вы продолжаете оценивать его эмоции или поведение.

Что, если меня попросят дать совет?

«Знание говорит, а мудрость слушает». — Джими Хендрикс

Когда кто-то просит вашей помощи или хочет с вами поговорить, уточните, чего он/она ждёт от вас. Не нужно спрашивать об этом прямо. Вы можете задать следующий наводящий вопрос: «Конечно, а что тебе нужно?». Это поможет вам получить чёткое представление о его/её ожиданиях.

2. Сначала выслушайте

Приглушите своё желание давать советы. Не задавайте вопросов. Даже если вы не понимаете некоторых деталей истории. Пусть другой человек сначала освободиться от груза своих эмоций и проблем. Вы можете делать заметки или записывать вопросы, чтобы не отвлекаться.

Обеспечение ясности — наилучший совет. «Что происходит?» или «Как ты себя чувствуешь?» — отличные вопросы для начала. Открытые вопросы говорят о сочувствии. На них нет правильных или неправильных ответов.

4. Переосмыслите проблему

Прежде чем обсуждать план действий, человек должен понять, через что он проходит. Большинство людей не могут найти решение потому, что они не способны отделить детали от реальной проблемы. «Что бы ты хотел изменить?» — этот вопрос заставляет сосредоточиться на главном. Любой совет должен способствовать трансформации, которую ожидает другой человек.

5. Совместный мозговой штурм

Ведите диалог, а не монолог. Позвольте другому человеку использовать ваши идеи, чтобы развить собственные. Предложите им бросить вызов вашим решениям.

6. Предлагайте варианты, а не одно решение

«Это именно то, что вам нужно сделать. » — фраза, которая убивает любые разговоры. Когда вы действуете, исходя из «иллюзорного превосходства», вы нарушаете связь с другими людьми. Найдите несколько вариантов, а не отдавайте предпочтение тому, который вам нравится больше всего. Затем предложите человеку оценить все «за» и «против». Помните, что решения должен оценивать тот, кому вы хотите помочь, а не вы.

7. Избегайте ловушки «Если бы я был на вашем месте. »

Проблемы носят личный характер; то же самое относится и к поиску правильного решения. Это не вы имеете дело с проблемой. Даже если вас спросят о том, что бы вы сделали на их месте, откажитесь от каких-либо рассуждений. Помогите человеку понять, что он столкнулся с проблемой, а не вы. Он должен принимать самостоятельные решения относительно того, как быть в той или иной ситуации.

Люди хотят поговорить с вами, а не выслушивать ваши непрошенные советы.

Наилучшее решение проблемы приходит, когда вы слушаете и задаёте открытые вопросы.

Никому нет дела до ваших советов, однако каждый оценит ваше внимание.

Дубликаты не найдены

Поставлю плюс, ибо ценно, хотя ты похоже бот, с одним-то коментом за три года. Но текст здравый

Если вы читаете этот текст, вы находитесь на Пикабу.

«Если вы самый умный человек в комнате, значит в комнате кроме вас никого нет» — Капитан NNoName

«Если вы самый умный человек в комнате, значит вам придётся доказать это с оружием в руках»

Ответ на пост «Вторая половинка»

Когда-то мне рассказали такую «мудрость»:

— когда девушка выходит замуж, она думает, что жених изменится;

— когда парень женится, он думает, что его невеста никогда не поменяется.

Мне одна не очень нравится, так как по этой логике выходит, что девушке сразу что-то не нравится, и она хочет это поменять в своем избраннике, а парень наивно считает, что его зазноба всегда будет той же юной, милой, красивой и т.д. Когда я выходила замуж, я только посмеялась с этой фразы. Но она оказалась правдой.

На мой взгляд, мой муж почти не изменился. Да, набрал немного килограмм и стало больше седых волос, но этот тот же парень, которого я впервые встретила в студенческом общежитии почти 15 лет назад. Он все так же вечером любит расслабиться с винишком за просмотром сериала или игры, все так же не любит домашние дела (поэтому квартира напичкана техникой, которая облегчает процессы), считает смешными те же истории, что и раньше. И да, иногода это бесит и бывают разборки. Во время вступления в брак, муж был постарше, и был уже сформированой личностью, в то время как я только делала первые самостоятельные шаги за порогом родительского дома, и мне еще только предстояло набирать очки опыта по жизны.

Теперь я совсем не та милая девочка, в которую он влюбился. Жизнь сбила мои розовые очки, и если при знакомстве от мата я краснела, то сейчас бывает использую и такой лексикон. Из наивной, застенчивой школьницы выросла дамочка, которая решает большинство коммуникационных вопросов в семье: от общения с врачами, которые забивают болт на больных с ковидной симпоматикой, до менеджеров/авторемонтников, которые не могут внятно ответить когда будет выполнен ремонт авто. Так вот, мужа мои изменения радуют, впрочем как и меня. Но главное, нужно понимать в себе эти изменения и вести диалог с партнером, так как по моему мнению именно диалог между двумя людьми и помогает им быть теми двумя половинками.

Вторая половинка

Как понять, что человек моя вторая половина?

Вот серьёзно. Сколько ни думайте, сколько ни принимайте окончательное и бесповоротное решение – не поможет. Потому что отвечать на этот вопрос нужно не однажды, а каждый день.

Есть такой философский парадокс – корабль Тесея. В чём суть. Представьте корабль, который плывёт из точки А в точку Б. По ходу плавания часть корабля изнашивается и старые доски в нём заменяют на новые. В итоге в точку Б прибывает всё тот же корабль Тесея, но из абсолютно других досок.

Вопрос: корабль, который отплыл из точки А, – этот тот же корабль, который приплыл в точку Б?

Тот же? Но ведь он сделан из абсолютно новых досок, в нём нет ничего от оригинального корабля. Это другой корабль? Тогда в какой момент он стал новым кораблём? Когда обновили первую доску? Половину досок? Последнюю доску?

А теперь попробуем перенести этот клубок вопросов на отношения. Когда-то вы влюбились в человека, полного уникальных достоинств и недостатков. С годами его характер понемногу менялся: под влиянием работы, знаний и нового опыта. Кстати, человек менялся и физиологически. За 7 лет в нашем организме обновляются все клетки без исключения, от кожи до мозга.

То есть сейчас перед вами абсолютно новый человек.

Но в любви-то вы признавались другому, верно? Или нет? Именно поэтому у людей часто возникает проблема, когда «половинка» перестаёт быть собой в привычном смысле, и мы задумываемся:

– Ведь раньше всё было по-другому. Может я совсем не знаю этого человека?

Как этого избежать?

Начните замечать, как меняется ваш партнёр. Ведь он меняется, хотите вы этого или нет. И главное – учитесь влюбляться в каждое из этих изменений. Или не влюбляться и признать, что «новый» человек уже не тот, который вам нужен.

Хотелось бы сказать, что мы любим одного человека всю жизнь, но это не так. Есть сотни вещей, которые меняют вас обоих. Поэтому, чтобы называть человека своей «половинкой», нужно постоянно убеждаться, что вы составляете целое.

Обучая ошибаться

Не нужно быть психологом для близких. Подобная фраза часто встречается в этических кодексах психологов и настоятельно рекомендует специалистам не консультировать своих родных и друзей.

Раньше я не мог понять почему.

Может, близкий человек не сможет доверить знакомому психологу свои тайны? Ведь с ним ещё дружить. Может быть. Или может, он боится злоупотребить доверием друга психолога, названивая ему в пьяном беспамятстве со своими жалобами? Тоже может быть.

Недавно я нашёл свой ответ – близких тяжело консультировать, потому что мы слишком за них переживаем. Всё верно, слишком (!) переживаем.

Возможно, вы знаете один из базовых принципов психологии – психологи не дают советов. Если вы даёте совет, то берёте ответственность за реализацию этого совета на себя. Другими словами, если друг Саша преуспеет после совета «Напиши ей», Саша может стать более зависимым от вас, ведь это вы дали решение, а если не преуспеет – у Саши будет возможность переложить на вас ответственность за провал.

На консультациях я не говорю человеку, как поступать. Я предлагаю ему либо проверить собственные гипотезы о том, как правильно, либо с помощью вопросов и заданий на рефлексию найти ответы самому. Я учу человека ошибаться, а не находить готовые решения.

Мне легко придерживаться этого правила с посторонними людьми, потому что я не вовлечён в процесс того, как человек преодолевает свои проблемы. Если сегодня на консультации мне удалось помочь Олегу понять, что для здоровой самооценки ему нужно научиться говорить «нет» своим близким, которые его пилят, то на неделю я забуду про Олега. Конечно, на следующей консультации я буду искренне рад, когда Олег расскажет о том, как отважно отбивался сковородой от назойливого окружения, как он сомневался, переживал и тревожился, но нашёл в себе силы дать отпор. Но я вовлечён лишь в обсуждение решения и результат.

В случае с близкими мы видим путь преодоления проблемы. То есть регулярно наблюдаем чужие тревоги, сомнения и переживания в процессе получения опыта. И конечно, их чувства не оставляют нас равнодушными.

Именно поэтому, когда я слышу от близких людей вопрос: «Что мне делать?», мне трудно ответить: «Поступай так, как считаешь нужным, получай опыт». Вместо этого я хочу чаечкой орать: «Делай, как я говорю!» К сожалению, это не решает проблему, потому что мешает человеку ошибаться. Но что делать, если ты понимаешь необходимость ошибок для человека и в то же время хочешь оградить его от них?

В этом и заключается сложность консультирования близких. Мы хотим для них лучшего, которое можно получить только через свои ошибки, но не можем отстранённо наблюдать за их ошибками. Парадокс.

Помощь близким похожа на отношения детей и родителей. Родителю тяжело смотреть, как ребёнок ошибается, взрослый хочет сам решить сложную задачку или увести малыша с игровой площадки, где тот получил мячом по лбу. Он хочет дать ему ответы и оградить от опасности вместо того, чтобы позволить учиться на своих ошибках.

Вот только мир полон опасностей. Полон опыта, к которому нельзя подготовиться. И иногда лучшее, что мы можем сделать для близких – позволить им совершать свои ошибки. А для себя решить, чего мы хотим: чтобы они были в безопасности, или были достаточно сильными, чтобы с опасностью справиться.

Шпаргалка про чувство вины

1. Чувство вины – это негативные эмоции от нарушения своих ожиданий или ожиданий других людей:

– Я сижу на диете, но перед сном съедаю тарелку мороженого. Нарушил свои ожидания, чувствую себя виноватым.

– Я на час опоздал на встречу с другом из-за пробок. Нарушил ожидания друга, чувствую себя виноватым.

2. Главное! Чувство вины – это огромный источник неврозов, и от него нужно избавляться. *публика негодует*

3. Вот как появляется чувство вины – в детстве другими людьми задаётся идеал «правильного» поведения (который зачастую не учитывает наши интересы), и за несоответствие этому идеалу ребёнка ругают:

– Четвёрка? Почему не пятёрка?

– Почему ты не такой спокойный, как твой брат?

– Ты должен больше стараться!

4. С годами будущий взрослый привыкает чувствовать себя виноватым за то, что не соответствует чужим ожиданиям. Только, если раньше это были ожидания родителей, то теперь это ожидания мужа, жены, коллеги, начальника или друга:

– Без тебя я буду несчастен! («Я виновата, потому что бросаю его, хотя мне с ним плохо»).

– Вам нужно остаться и закончить проект! («Я виноват, что не перерабатываю, хотя мне за это не платят»).

– Братан мы так не тебя рассчитывали! («Я всех подставляю, потому что не хочу ехать с ними в какую-то пердь»).

5. Стоп! А как же сопереживание? Девушка бросила парня и сделала ему больно. Она что, не должна сопереживать?

Сопереживание – это грусть от осознания чужих эмоций, но никак не чувство вины за положение другого человека. Когда вы смотрите Титаник, то сопереживаете Роуз и Джеку, но не чувствуете себя виноватым за то, что Роуз не спасла Джека, потому что это её (!) действия.

6. У человека без психологических проблем на месте чувства вины находятся эмпатия и сопереживание.

7. Иногда мы чувствуем себя виноватыми за несоответствие своим завышенным ожиданиям, которые нам помогли закрепить в детстве:

– Я должен читать по 5 книг в день, иначе стану идиотом.

– Я должен работать 600 часов в неделю, иначе ничего не добьюсь.

– Я должен никому не отказывать, иначе буду плохим человеком.

8. Вина вынуждает нас чувствовать себя плохо за нарушение ожиданий, которые на деле не способствуют нашему счастью.

9. И снова стоп! А как же чувство вины за преступление?

Если вы сбили человека, вы и без чувства вины испытаете грусть от того, что нанесли кому-то вред. (См. п.6.)

10. Виноватый человек всегда (!) ставит благополучие других выше своего, даже если это угрожает его интересам.

11. Опять стоп! А альтруизм? А чувство вины за голодающих детей в Африке?

Человек без психологических проблем будет помогать людям не потому, что «должен» это делать (иначе я «плохой» человек), а потому, что искренне этого хочет.

12. Вы можете хотеть помочь котёнку у подъезда и не хотеть помогать голодающим детям в Африке. Вы выбираете посильную помощь, обусловленную сопереживанием, а не чувством вины.

13. Что делать с чувством вины? Нарушать ожидания:

– Не бояться делать то, что не нравится окружающим.

– Сразу говорить о поведении, которое вам не нравится.

– Не делать того, чего вы не хотите.

14. Эгоизм? Наоборот. Эгоист требует от мира, чтобы окружающие подстроились под него. Я предлагаю дать отпор требованиям тех, кто хочет, чтобы вы отказались от своей индивидуальности ради них.

15. Но без чувства вины настанет анархия! Нет, анархия настанет без сопереживания, на которое способны все психически здоровые люди. Если у вас его нет, то никакое «чувство вины» не остановит вас от желания разрушать.

16. Чувство вины – производная условной любви и убеждения «я отношусь к себе так, как ко мне относятся окружающие». Чем меньше чувства вины – тем больше безусловной любви к себе и больше принятия своих желаний.

17. Люди имеют право не принимать вас. Но и вы имеете право не соответствовать их ожиданиям, даже если им это не нравится.

И ещё немного про подростков

Я — социальный педагог, работаю в интернате с трудными детьми и подростками в Вене. Делюсь всяким разным из разряда «психология и воспитание» исходя из своего собственного многолетнего опыта в этой среде.

Половое созревание очень интересная и оживленная фаза. За это время родителям возвращается всё, что они вложили в своих детей. Они могут узнать, что запомнилось их детям, какие ценности и навыки используют молодые люди на этом сложном этапе, а также были ли родители хорошими образцами для подражания для своих детей. Однако ответы на эти вопросы не легко вынести большинству родителям. Половое созревание не только сбивает с толку самих подростков, но и переворачивает совместную семейную жизнь с ног на голову. Перепады настроения, жаркие дискуссии, непредсказуемые реакции и нарушения любых правил стоят родителям немало нервов. У меня есть несколько примеров, которые чаще всего встречаются мне на практике.

Ребенок закрывается? — Научись отпускать

В период полового созревания подросткам нужно дать возможность попробовать свои силы. Дайте им эту свободу, доверьтесь ему и отпустите, но не забывайте что он всё-таки ваш ребёнок и если он оступится и «приползёт назад как побитая собака», не надо ему говорить «а я предупреждал/а, будет тебе урок» и уж тем более не надо наказывать. Дети растут и устанавливают свои правила. Никто не хочет, чтобы над ним покровительствовали. А вот защита нужна всем, даже самым смелым и сильным. Молодым людям очень важно знать, что родители всегда рядом, когда им нужна помощь и поддержка. И что когда «ты обделался», то тебе не наденут это на голову в целях наставления твои же мама с папой. Так же в какой-то момент молодые люди должны дистанцироваться от родителей, это важно для их развития. Родителям нужно научиться отпускать без обид и злобы.

Ребёнок проявляет неуважение? Обозначьте границы.

Это легче сказать чем сделать и все, даже самые профессиональные профессионалы регулярно делают ошибки в этом деле.

Я считаю установление границ очень ценной вещью. В смысле: я показываю ребенку границу его или ее действий. Для детей это очень узкие рамки, там есть четкие правила и ограничения. Чем старше дети становятся, тем больше у них развиваются навыки и тем шире должны быть эти границы. Тем не менее подросткам особенно необходимы четкие границы в период полового созревания. Их можно и нужно установить вместе. Просто сказать «я хочу так и так, ты будешь делать то и то, потому что я главный/тебя родил/кормил» самый плохой вариант. Мой совет: не бойтесь обсуждений, устанавливайте справедливые границы друг с другом и помните, что вы играете не друг против друга, а в одной команде. Поэтому даже свои самые обидные ошибки лучше признавать. Это вызовет у чада только уважение.

Ребёнок часто врёт? Вам нужна «прозрачная» коммуникация.

Даже если вы чувствуете, что дети не идут на разговор, не прекращайте разговаривать со своим сыном или дочерью. По моему опыту молодые люди принципиально заинтересованы в контакте со своими родителями/опекунами. Даже с самыми плохими (пьяницами и распускающими руки). Им просто не нравится, когда их расспрашивают. Так что не приставайте к детям с вопросами, а приглашайте их к разговору. Это включает в себя две вещи: рассказать о своей жизни и своих заботах и слушать сознательно. Надо показать подросткам, что вам и правда интересно как у них дела. Мои интернатовские дети фальшь чуют за версту и делать вид что мне интересно, а самому думать какое я на выходных блюдо съем и куда поеду погулять, не выйдет. Хотя надо сказать, что конфронтации часто избежать не удаётся, но она ценна, потому что только через конфликт может возникнуть обмен «взрослостями». И это то, что подросткам необходимо. Им хочется быть взрослыми в глазах самих взрослых.

Половое созревание — это хаос в голове.

В какой-то момент гипофиз начинает посылать сигналы нашему телу. Затем это тело производит различные гормоны. У мальчиков отрастают бороды, у девочек растет грудь, начинается менструация и начинает «срываться» голос. Это продолжается до тех пор, пока эстроген не станет преобладающим у девочек, а тестостерон — у мальчиков. Молодые люди сначала должны примириться с этим совершенно новым телом, а также с ощущением этого тела. Конечно, это их смущает, ведь им нужно буквально развить новую «уверенность в себе». В период полового созревания меняется не только гормональный баланс, но и структура мозга. Проблема: не все части мозга развиваются одновременно. В этот период мозг подростков я бы сравнил с хаотичной строительной площадкой. В нескольких исследованиях с аналогичной структурой, подросткам и взрослым были показаны разные портретные фотографии. Испытуемые должны были соотнести эмоции на картинках (гнев, грусть или радость) с соответствующими выражениями лица. Между тем их работающий мозг наблюдался спецами. Результат такой: у молодых людей активна область мозга под названием Амигдала. Это область мозга, в которой решения принимаются более эмоционально и спонтанно. У взрослых такой же процесс происходил в лобной коре. Ученые пришли к выводу, что подростки часто не могут правильно классифицировать эмоции и поэтому реагируют непредсказуемо. Эта строительная площадка в мозгу часто является проблемой для подростков в период полового созревания, потому что на этом этапе жизни им приходится иметь дело с множеством эмоций: первая большая любовь, собственная самооценка или настоящий кризис смысла бытия.

Проблема окружения: выбросить или оставить?

Вы – это люди, которые вас окружают. Ваши коллеги, ваша вторая половинка, ваши родители, друзья и близкие. Всю жизнь окружение своим примером, а порой и прямыми указаниями помогает формировать наши привычки и убеждения. Иногда хорошие, иногда плохие.

Я часто рассказываю об этом на консультациях, когда объясняю влияние родителей и детского окружения на психологические проблемы взрослого. Каждая неуверенность в себе и в своих желаниях, каждая замкнутость и тревожность, когда я сними сталкивался, всегда имели релевантное тревожное окружение.

Допускаю, что могут быть люди, которые выросли без психологических проблем с тревожными родителями. Может, им повезло с сильной психикой, может, примеры адекватных друзей или бабушки с дедушкой оказались сильнее. Но факт остаётся фактом – тревоги без тревожного окружения мне пока не встречались.

Поэтому один из самых частых вопросов, которые я слышу:

– Как изменить своё окружение? Что делать с друзьями, которые ничем не интересуются? С родственниками, которые критикуют? С родителями, которые игнорируют?

Популярный ответ – изолировать угрозу. Например, перестать общаться с родственниками, которые каждую встречу начинают со слов: «А вот в детстве такой хороший ребёнок был…» Иногда это работает, иногда – только всё усложняет. На практике есть четыре способа повлиять на свою среду: созидание, сохранение, устранение, принятие. И самое важное – все эти способы одинаково важны.

Например, у вас есть близкий друг, с которым вы знакомы со времён ВУЗа. Он немножко упоротый, но верный и искренний, хоть и не всегда общительный. Обычно все ваши встречи выглядят одинаково – он пятницу вечером зовёт в вас в местный бар, вы напиваетесь, вместе срываете голос в караоке и до следующей встречи благополучно обмениваетесь мемами в телеграме.

Но душа-то просит большего. Хочется и о жизни поговорить, и горем своим поделиться, и досуг разнообразить. При этом нового друга пока искать не хочется. Что делать?

1. Созидание. Я могу добавить в эти отношения новый опыт? Может пригласить друга куда-нибудь ещё? Например, пойти вместе в бар не для того, чтобы только ужраться в мясину, но и поучаствовать в квизе.

2. Сохранение. Что для меня важно в отношениях с другом? Чем я дорожу и хотел бы сохранить? Мне нравится его искренность и непредвзятость. Может стоит почаще спрашивать его о том, правильно ли я поступил, он точно не будет подслащивать пилюлю.

3. Устранение. Что мне не нравится в наших отношениях? То, что он вспоминает обо мне только когда хочет прибухнуть? Тогда я должен сказать ему об этом и предложить альтернативу.

4. Принятие. Есть в нём черты, которые мне не нравятся, но я готов с ними мириться? Да, его дурацкое чувство юмора, когда он присылает тиктоки с Понасенковым.

Почему важны все четыре элемента? Потому что они помогают оценивать окружение объективно. Да, вы не сможете полностью переделать своих родителей или коллег. Но если вы посмотрите на отношения со стороны, может оказаться, что их не нужно переделывать с ног до головы. Может, в них есть черты, которые вам дороги и которые нужно подсветить? Может, некоторые недостатки вы и так давно не замечаете?

Что, если ничего не сработает? Может быть. Может, другу не понравятся ни новый досуг, ни разговоры о ваших чувствах, но всесторонний взгляд поможет увидеть в отношениях не только проблему. Ведь объективность в отношениях не про выбор «Выбросить или оставить?» Объективность про вопрос: «Как не обмануться с выбором?»

Проводник

Хотите научиться эмпатичности? Слушайте чужие истории. Меня этому научила бабушка.

Моя бабушка до конца своей жизни была для меня лучшим примером общительности. Она умерла в 84 года и прожила прекрасную жизнь, на протяжении которой всегда была открыта новым людям и находила друзей везде, где оказывалась. У неё были друзья на работе, во дворе, в бассейне, куда она начала ходить после 70 лет. Даже в старости моя бабушка не боялась одна поехать отдыхать, потому что всегда находила там кого-то, с кем можно подружиться.

Её любили все: дети, взрослые и старики. Любили её за эмпатию. За возможность поделиться проблемой и быть внимательно выслушанным, с сочувствуем и без осуждения. Только после её смерти я узнал, что помогло ей приобрети эту сверхспособность.

Моя мама рассказала мне, что большую часть жизни бабушка проработала телефонисткой на междугородной станции. Если просто, она занималась тем, что соединяла людей из разных городов, которые хотели поговорить друг с другом. За годы работы на проводе оказывались сотни, тысячи людей с самыми разными историями, которые она порой слушала вместе с собеседниками.

Она слышала признания в любви, громкие ссоры, жестокие обвинения и искреннее раскаяние самых разных людей. С тех пор и до конца жизни она лучше всего умела слушать. Она одинаково внимательно слушала ребёнка, который жаловался ей на сломанную машинку, и свою дочь, которая рассказывала про проблемы на работе. Самое удивительное – бабушка почти никогда не спорила с людьми, хоть и имела своё мнение.

Сегодня я думаю, что профессия моей бабушки определила её характер. Характер проводника историй. Всю жизнь она пропускала через себя чужие рассказы и всё лучше понимала – люди могут быть какими угодно. В моменте они могут быть глупыми, умными, могут иметь предубеждения, ругаться и не сдерживать себя, но за каждым из них стоит история, которую ты не успел послушать. И чем больше многообразных историй ты услышишь, тем меньше тебе захочется оценивать людей. Тем меньше ты будешь считать, что люди обязаны соответствовать твоим ожиданиям.

Если бы сегодня я выбирал одно главное качество, которое характеризует меня, я бы выбрал эмпатичность, способность сопереживать и безоценочно ставить себя на место человека. Возможно, я приобрёл это качество в процессе консультаций, но мне хочется верить, что я унаследовал его от своей бабушки. Унаследовал у неё принцип «будь проводником». Который не указывает, куда вести свою историю, но пропускает эту историю через себя.

В общем. Хотите научиться эмпатичности? Слушайте чужие истории. Меня этому научила бабушка.

Зачем нужны эмоции

Порой говорят: «эмоции нужны, чтобы жизнь была ярче». Люди, чья жизнь оказалась слишком «яркой», мечтают, чтобы эмоций не было вовсе: «лучше быть роботом, который ничего не чувствует». На самом деле эмоции — это не бонус и не спецэффект. Как и любой психический процесс, они выполняют важную функцию и помогают нам адаптироваться к внешней среде.

Что такое эмоция? Говоря простым языком, это то, как мы оцениваем происходящее. Видим бешеную собаку — испытываем страх; обнаруживаем, что другой человек не оправдал наших ожиданий — чувствуем разочарование или обиду. Эмоции помогают сохранять связь с реальностью и адаптироваться к ней. Это сигнал психики, внутренний индикатор. Информация, которая помогает нам выжить.

Долго ли проживет человек, который ничего не боится? Насколько адекватно будет вести себя тот, кто не испытывает стыда? Как уберечься от отравления, если не чувствуешь отвращения? Эмоции — средство приспособления к среде. Эволюционно выработанный механизм, помогающий нам стать сильнее, эффективнее, жизнеспособнее. Так почему же мы с ними боремся?

Эмоции бывают тяжелыми и болезненными. Именно в такие минуты хочется их выключить, убавить яркость, приглушить громкость. Страдание от душевной боли порой ощущается так же остро, как страдание от физического недуга.

Но что такое боль? Это и есть сигнал о дезадаптации. Больно биться головой об стену, больно держать руку в огне, больно, когда нас режут ножом. Эмоциональная боль, как и физическая, сообщает о том, что мы делаем что-то не так, что мы в опасности, что наше «я» или наш организм находятся под угрозой. И подталкивает к тому, чтобы опасность устранить. Разумно ли бороться с этим сигналом?

Нет хороших и плохих эмоций. Страх, печаль, обида, гнев, зависть — не плохие эмоции! Это сигналы психики о том, что мы в чем-то не адаптированы. Где-то слабы. Вместо того, чтобы бороться с этим сигналом, нужно к нему прислушаться. Увидеть эмоции, признать их, изучить — и помочь выполнить свою функцию.

Всякая эмоция может быть функциональной и дисфункциональной. Функциональная эмоция угасает сама собой. Встретил в лесу медведя — испугался — обошел стороной — страх исчез. Если же мы «застреваем» в эмоции, прокручиваем ситуацию снова и снова, не можем простить обидчика, не можем унять тревогу, не в состоянии избавиться от чувства вины — значит, эмоция не выполнила функцию. Поэтому приходит опять и опять! Это мигающая лампочка, ревущая сирена, сообщающая о том, что топливо утекает из бензобака, а самолет камнем мчится к земле. Чем дольше мы игнорируем этот сигнал, тем громче он звучит. Чтобы мы его наконец услышали и отреагировали! Превратили дисфункциональную эмоцию в функциональную. Бесполезную — в полезную.

Основные функции эмоций. Первая — оценочная: эмоции помогают нам оценить и переоценить реальность. Скорректировать картину мира. Например, если я обижаюсь на друга за то, что он чего-то не сделал, обида угаснет, когда я перестану строить ошибочные ожидания относительно его поведения. Ведь это мой прогноз не оправдался, мои представления расходятся с фактами. Обида — сигнал о рассогласовании между ожидаемым и действительным. Функция обиды будет выполнена, когда мои представления о другом начнут соответствовать реальности.

Еще одна функция — регулятивная. Эмоция подталкивает нас к изменению собственного поведения. В случае страха — избежать опасности, гнева — устранить препятствие, обиды — самостоятельно достичь желаемого. Эмоция сообщает: у нас неприятности, сделай с этим что-нибудь. И если мы должным образом откликаемся на этот сигнал, эмоция угасает.

Третья функция — коммуникативная. Порой нужно сообщить другому, что мы чувствуем: мимикой, действиями, словами. Дать понять партнеру, что его поступки нас пугают; рассказать об обиде; показать смущение; признать вину. Эмоции помогают нам быть в контакте с другими и способствуют тому, чтобы собеседник изменил поведение.

Когда одна или несколько функций выполнены, интенсивность эмоции постепенно снижается. Обида сменяется легким разочарованием, стыд — сожалением, зависть — уважением. Без всякой борьбы, естественным образом. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Это и есть то, что называют эмоциональным интеллектом или эмоциональной компетентностью: способность распознавать свои чувства, прислушиваться к ним и адекватно реагировать.

Подружитесь со своими эмоциями, чтобы стать сильнее и счастливее.

Понравилась метафора

Люди думают, что горе уменьшается со временем. В действительности это мы сами растём вокруг своего горя

О похудении

Здесь лишь личный опыт. Я ни диетолог, ни спортсмен, ни врач. Обычный среднестатистический мужчина 30-40 лет от роду.

Несколько лет назад начал замечать, что прибавляю в весе. Я вообще плохо различаю незначительные, на мой взгляд, изменение во внешности, что себя, что окружающих. Даже самых близких. Все время удивлялся способности женщин заметить разницу в собственном весе на пару кг. По жизни имел стандартный неизменный вес в 82кг. Типично для моего роста. Ни тощий,ни пухлый. Аморфный, как говорил мне друг. Типичное телосложение мужчины, который ничем не занимается. 6 кружек чая в день с двумя ложками сахара -это норма ещё с детства. Постоянные перекусы без заморочек на калории и сахар после ужина.

Прошла пара лет Постепенного набора веса, и Вот 92 — это мой стандартный вес. Осознал это, когда вырос из всех своих штанов, брюк, шорт.

Почему-то для меня это не казалось ни проблемой, ни задачей. От чего же решил обратить на это внимание? Наверное из-за общей ситуации в жизни. Нужно было что-то менять и, в первую очередь, что-то себе доказать.

Любой вменяемый, с моей точки зрения, диетолог, начинает советы с фразы: «Хватит есть». Понятное дело, речь не о людях с гормональными нарушениями и прочими медицинскими проблемами. Речь о людях не прикладывающих усилий к решению проблемы со своим весом.

Личный опыт. Доказательств не будет. Только верить или не верить на слово.

Каждое утро, сразу после сна стакан воды, включается ютуб и делается интенсивная утренняя зарядка на 7 минут. Найдите, ребята с надписью «Штурм» на красно-синих футболках. Следом короткая пробежка, для разогрева мышц, до площадки с тренажёрами(в последствии заменил просто приседаниями, гантелями, прессом на полу дома). Тренажёры спроектированы так, что нагрузкой является исключительно собственный вес. 25-35 упражнений на бицепс,трицепс, 30-40 пресса на римской лавке. И пробежка обратно. Душ.

Плотный завтрак без калорийных излишеств. От чая с сахаром отказался. Теперь пью чая раза в 4 меньше. Стало невкусно. Обед собираю беднее, чем завтрак. Никаких кофе 3в1 между приемами пищи. Отказ от сладкого по максимуму. Я не запрещаю себе, но ограничил на 90% минимум. На ужин еда исключительно по острому желанию есть. Не по расписанию, потому что так нужно, а слушаю свой желудок. Если не «кричит» о голоде, занимаюсь домашними делами. Когда хочется есть, ем то, что кажется наименее вредным. Не жареное, не жирное. Никаких заморочек с подсчетом коллорий, ем то, что хочется, но только в количестве, которое требуется для уталения голода.

Сейчас время овощей и фруктов, ем по паре помидоров и паре слив. Даже ночью, если вдруг не смог заснуть, не боюсь съесть бутерброд.

Спустя месяц стал добавлять такие же спортивные занятия по вечерам. Знаю бездумно, даже Где-то глупо. Прочесть пару статей о правильном тягании гантель и упражнений на пресс мне так же сложно, как было следить за своим весом последние пару лет.

Месяц такой работы над собой( я бы даже сказал,просто щадящий режим в еде) дал реальный результат в минус 10 кг. Вошел в свой прежний вес. Теперь работаю исключительно для поддержания себя в «боевой» (чтобы не запустить себя обратно) форме.

Сразу скажу, это очень трудно. Я не про еду, я про занятия. Очень трудно начать себя пытать по утрам. Я человек ранний, и чувствую себя бодрячком уже к 5-6 утра, но зарядка,даже спустя 1,5 месяца, для меня все ещё пытка. Работаю над этим исключительно для того, чтобы доказать себе, что победить себя возможно. Знаете, наверное, выражение о самой сложной победе, которая над самим собой.

Надеюсь мой пример кого-то преободрит. Если есть сомневающиеся, но не хватает пинка. Ребята, Вас никто никогда никуда не пнет. Никто, кроме Вас самих. Не поможет бросить курить, сбросить вес, уйти из непродуктивных отношений. Только самостоятельно! Хорошо, если рядом будет поддержка, но главным генератором и двигателем всегда будете являться только вы. И причиной ваших проблем тоже только вы.

Успехов в победе над собой!

Как различать ситуацию, мысли о ней и чувства

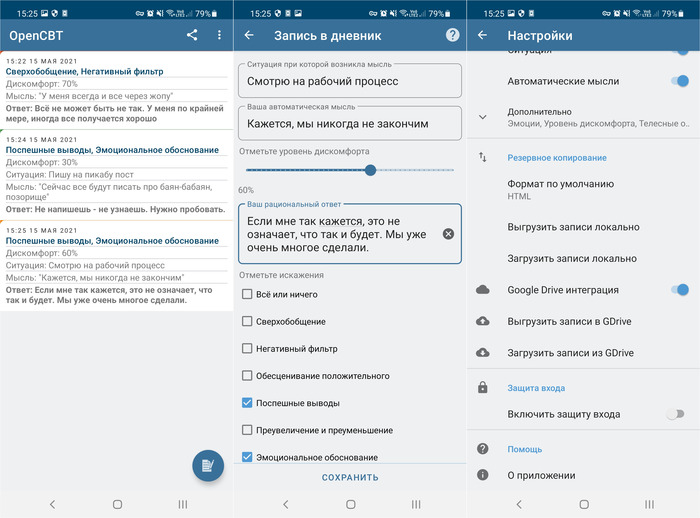

Пост навеян письмами от пользователей нашего приложения для психологической самопомощи — OpenCBT.

Мы делаем максимально удобное, понятное и функциональное приложение, но несмотря на это, в справку тяжело уместить слишком большой объем информации и у некоторых пользователей, не занимавшихся терапией ранее, возникают вопросы о том, как избежать путаницы при заполнении основных граф дневника.

Дневник когнитивно-поведенческой терапии у разных авторов книг самопомощи немного

отличается, но некоторые вещи остаются постоянными. Как правило, в дневник требуется записать ситуацию (события, которые вызывают неприятные мысли и чувства), свои тревожащие или огорчающие мысли, свои чувства и эмоции.

Чувства и эмоции не являются прямым следствием произошедшего. Прежде чем мы испытаем эмоцию (или целую бурю), мы должны дать интерпретацию произошедшему. Мысли, при помощи которых мы это делаем, могут пролетать в голове не заметно, потому они обычно называются автоматическими.

Иногда бывает сложно отграничить одно от другого и возникает соблазн свое видение ситуации записать в графу «Ситуация» хотя туда следует записать объективно происходящие события. Или же мысли по ошибке записываются в «Эмоции».

В книге Дж. Биика — «Тренинг преодоления социофобии» приводится замечательный способ для более правильного различения.

Нужно представить, что происходящее фиксирует видеокамера. Она не может фиксировать эмоции и мысли, только лишь то что объективно происходит. Видеокамера не может зафиксировать интересуются ли Вами другие люди, думают ли они о Вас и хотят ли чего-то. Видеокамера может зафиксировать как человек зевает (ситуация/события), но не может записать, что ему с Вами слишком скучно. Последнее является только вашей мыслью (интерпретацией). Так же возможна путаница с чувствами и мыслями. Мысль «я чувствую, что ему со мной скучно» остается мыслью и должна быть записана в именно в графу с мыслями.

Буду очень благодарен за комментарии и указании на ошибки.

Кризис среднего возраста или что это?

Приветствую всех! Поскольку пикабу всемогущ, решил обратиться сюда за помощью и советами.

Рад бы описать всё в двух словах, но боюсь не выйдет. Уж если через пару строчек чтения вам надоест — извиняйте)

Исходные данные — я, 32 года, семья, двухлетний ребенок. Всю свою осознанную жизнь я был весьма нервным, раздражительным, нерешительным, и довольно таки неуверенным в себе. Откуда у этого всего растут ноги я наверняка догадываюсь, но не об этом речь, просто примем как данное. И то ли это всё выросло как снежный ком, то ли добавилось еще много каких новых негативных моментов, но сейчас это стало реальной проблемой. Я раздражаюсь часто даже по малейшим поводам — на работе, дома, в общении с друзьями. Подумываю, что на работе некоторые подчиненные меня уже порой ненавидят, жена же пока просто терпит. Стал завистливым — чужому заработку, успеху, достижениям. Если какие то запланированные события пошли не по задуманному плану — сразу испортившееся настроение. Негативно воспринимаю любое мнение, кардинально отличающееся от моего, особенно если его выражают слишком усердно. Многое воспринимаю на свой счет, стал обидчивый и прям ранимый какой-то. Несмотря на мой паршивый характер, близкие друзья у меня есть и с многими дружим более 10 лет. Но вот в каждом я нашел какие-либо мне не нравящиеся черты и будто бы делаю на них упор. Уже до маразма доходит — хотим покрестить ребенка, но мне никого не хочется звать крестным, в одном одно не устраивает, в другом другое. Понимаю и вижу, что и ко мне уже не особо кто тянется. Часто начинаю припоминать какие-либо события в прошлом, когда я поступил неправильно или некрасиво, самокопание процветает. Порой хочется перестать общаться вообще со всеми и уехать жить в лес. Напрягает финансовый вопрос — у меня неплохая работа и зп в пару раз выше средней по городу, но я понимаю, что этого мало сейчас, одна зп на троих. Нужно искать новые способы заработка, как то двигаться, развиваться, но я не знаю и не понимаю, где и с чего начинать и это очень злит.

В общем и целом, сейчас пришло понимание, что я — человек-говно. Я так себе муж, так себе друг, так себе начальник в плане отношения к людям, так себе невесть кто. Надеюсь, что не стану так себе отцом. Конечно, я местами могу накручивать сам себе, но не на пустом месте точно. Понимание, что нужно меняться есть, толку от этого понимания — никакого совершенно. Я могу продержать себя в руках какое то время, но дальше все по новой. Раньше воспринимал свою жизнь как довольно успешную, сейчас же почти ничего не радует и многое не устраивает

Понимаю, что своими силами уже не справлюсь и нужна помощь. Если есть какие-либо книги, которые могут помочь, посоветуйте, я люблю читать, но боюсь это вообще не выход. Если обращаться к врачу, то какому, к психотерапевту? Гуглил кстати цены на прием и малость офигел — в 3-4 раза выше чем к рядовым врачам, а ведь приемов нужно будет немало и жаба душит уже заранее)

Очень хочется обрести гармонию с собой и внешним миром, помогите пожалуйста) спасибо, если дочитали

Предназначение в жизни — Икигай

В японском языке есть понятие, которое означает ощущение собственного предназначения в жизни — Икигаи. При этом, икигаи может представлять собой хобби, профессию или семью. Это философия, помогающая находить удовлетворение, радость и осознанность во всех делах каждый день и способствующая долголетия.

⠀

Чем раньше вы начнете поиск своего икигай, тем скорее вы начнете ощущать спокойствие и удовлетворение от своей жизни. Вот некоторые вопросы, ответы на которые помогут вам в поисках.

⠀

Достижения. Какие достижения в своей жизни вы считаете самыми ценными? Возьмите лист бумаги и запишите 2-3 своих дела, которыми вы действительно гордитесь. Это может послужить хорошей отправной точкой для поиска своего икигай.

⠀

Знания. В чем состоят ваши особые знания и навыки? В чем вы считаете себя специалистом? О чем вы с удовольствием рассказываете, на какую тему читаете литературу? Какие сайты посещаете чаще всего в свободное время?

⠀

Ощущения. Работа в той области, в которой вы разбираетесь, является залогом карьерного успеха. Но если вы хотите обрести счастье, то надо заниматься тем, что любишь. Ваш икигай не слишком волнуют ваши деловые успехи, если они не подкреплены радостью в сердце. Именно на это надо обратить внимание в первую очередь.

⠀

Самооценка. Кем вы видите себя в своих мечтах? Вы учитель, юрист, мать, ученый, книгоиздатель, фермер? Возможно, именно ваша оценка своего будущего может стать той линзой, которая поможет сфокусировать все ваши усилия.

⠀

Личность. На свете нет одинаковых людей, и разным личностям подходят совершенно различные виды работ. Зная свой тип личности, вы поймете, почему некоторые занятия приносят вам огромное удовольствие, а другие не трогают ни единой струны вашей души.

⠀

Можно воспользоваться для поиска икигай и специальной картой, которая показывает, что ваше главное дело распложено на пересечении того, что вам больше всего хочется, и того, что лучше получается.

Мартин Селигман: Well-being и «выученный оптимизм»

На конференции WBECS (The World’s Leading Learning Platform

For Business & Executive Coaches) прошла дискуссия с Мартином Селигманом — знаменитым американским психологом, одним из основоположников позитивной психологии.

Мартин Селигман несколько десятилетий изучал, как люди справляются с трудностями, и установил, что больше всего восстановлению после травматических событий мешают так называемые три «П»:

— персонализация — убежденность в том, что виноваты мы сами;

— повсеместность — убежденность в том, что событие будет влиять на все области нашей жизни, и

— постоянство — убежденность в том, что последствия события будут ощущаться всегда.

Люди восстанавливаются быстрее, если понимают, что в произошедшем нет их вины, что оно не может повлиять на все аспекты их жизни и не будет преследовать их везде и всегда.

Осознание этого снижает вероятность возникновения депрессии и помогает пережить трудности.

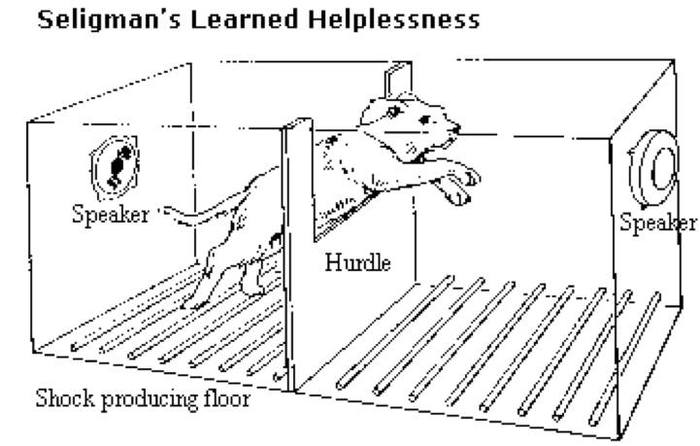

Я читал про выученную беспомощность в книге Мартина Селигмана. И сейчас, во время пандемии Cowid-19 это является одним из вызовов — переучиваться и выползать из этой приобретённой беспомощности.

Из состояния, в котором люди перестают предпринимать попытки его улучшить, так как несколько раз столкнулись с неудачами.

Впервые тему выученной беспомощности начал изучать Мартин Селигман в 1967 году.

Мартин Селигман сказал, что одно из преимуществ 50-летней работы в науке — это возможность обнаружить то, что вы были неправы.

И Мартин сказал:

Мы были неправы — беспомощность, это состояние, свойственное млекопитающим по умолчанию.

Мы рождаемся и вырастаем с этой беспомощностью.

А то, чему мы можем научиться — это выученный оптимизм.

Мы можем научиться:

— Воспринимать неудачи, как что-то временное, а не постоянное («сейчас тяжёлое время, но потом станет лучше» вместо «я больше никогда не буду счастлив»)

Воспринимать неудачи, как единичный случай, а не личную характеристику («у меня не получилось в этот раз» вместо «я неудачник»)

— Осознавать то, что мы можем контролировать и на что можем влиять.

И для меня это хорошие новости. Если появляется ощущение беспомощности, значит стоит начать учиться оптимизму и это то, что мы можем контролировать.

Мартин много говорил о счастье, рассказывал об идее сознательного оптимизма, и о том, как это влияет на well-being.

Одним из основных отличий пессимистично настроенных людей от оптимистично настроенных является то, что первые считают, что проблемы носят постоянный характер, а вторые — что временный. Например, первые считают, «ситуацию не исправить”, а вторые — “ситуацию не исправить, если ничего не делать”

То есть, плохо не то, что плохо, а то, что это продолжается и носит устойчивый характер. Устойчивость может проявляться и в наделении людей различными качествами. Сравните, например, “мой начальник — козел” (пессимистично) и “мой начальник сегодня в плохом настроении” (более оптимистично) — в этом примере неприятности воспринимаются как временное явление.

Универсальность добавляет пессимизма, специфичность — оптимизма. Установка “я ни с чем не справляюсь” не оставляет выбора, тогда как “я не справляюсь с ЭТОЙ работой” предполагает наличие возможного решения. Как говорится, realistic argument vs catastrophic thought (трезвый взгляд против панических мыслей)

Я думаю, вы понимаете, что оптимистично настроенным в жизни в целом попроще. И на работе они достигают лучших результатов (тут, правда, есть одно исключение — юристы — именно пессимизм позволяет им эффективно работать, согласно Мартину), и со здоровьем, и в личном плане все как-то получше.

Мартин Селигман предлагает термин “выученный оптимизм” (learned optimism) как бы намекая, что этому можно научиться.

И действительно, мы способны влиять на свое мышление, а через него — на поведение и наоборот.

4. Психология. Жан Пиаже

Продолжение разбора тем по психологии выбранных мной или предлагаемых читателями.

Как же сложно мне понять Жана Пиаже и его теории. Платон и Аристотель были полегче. Предлагаю Вам в сжатом и упрощённом виде ознакомиться с его трудами через этот пост.

Жан Пиаже, очень продуктивный швейцарский (я думал он был французом…) психолог, логик, философ, основатель генетической психологии, сильно интересовался самыми глубокими философскими вопросами:

* Что есть правда?

* Откуда берётся правда?

* Как мы приходим к понятиям времени и пространства, протяженности, изменчивости, морали?

* Как происходит развитие логики?

* Как происходят субъектно-объектные отношения и когда они возникают?

Он считал, что ответы «спрятаны» в детстве. Вот он и начал изучать детей, детскую психологию, постепенное развитие интеллекта.

Судя по всему, ответы на свои вопросы он так и не получил. Но, за то, вместо них он обрёл большую базу знаний о том, как развивается наш ум, а следовательно и понятия, которыми мы оперируем.

Не углубляясь в его очень сильно усложненные идеи (с которыми можно ознакомиться, например, в книге «Избранные Психологические Труды»), следует просто сделать замечание, что его работы во многом будут полезны педагогам и тем, кто работает с детьми.

В этом посте я постараюсь говорить больше о том, что может быть полезно взрослым.

—

Как думать

—

До Пиаже было принято думать, что ребенок — это низшая форма человека (как минимум, в интеллектуальном смысле). Ребёнок думает неправильно, и его нужно «переучить».

Но Жан изменил это представление. Он экспериментально обосновал гипотезу о том, что ребенок не думает иначе, чем взрослый, он лишь использует другие «схемы».

Жан Пиаже ввел термин «схема» чтобы обозначить то, как мы работаем в своей голове с полученной информацией. Взрослый имеет расширенную схему, он гораздо легче упорядочивает внешний мир в своей голове, чем ребенок, который часто воспринимает мир как данность, не пытаясь описать (из-за чего время от времени ребенок может прибегать к противоречивым или нелогичным суждениям, например, что мячик прыгает потому что он красный).

Как работает схема? Йанизнаю.

Жан Пиаже описал 2 метода:

* Ассимиляцию — это когда мы берём новую информацию, проводим ее через схему, и засовываем в картину мира. Мы её скушали. Ассимиляция работает только с той информацией, которая «нам по зубам», то есть которую мы в состоянии сравнить с чем-то, с чем сталкивались ранее, и классифицировать её.

* Аккомодация — это когда информация не соответствует схеме, которой мы думаем (птички все маленькие и летают, так почему этих больших пингвинов считают птицами?), в следствии чего приходится корректировать схему.

Выводы: гармонично и продуктивно развивается тот человек, который развивает свои схемы. Развитие происходит через взаимодействие с новой информацией.

Чем больше у Вас схем, и чем они шире, тем более умны и способны Вы.

—

Конструктивизм и самообразование

—

Жан Пиаже был приверженцем конструктивизма, и считал (не без оснований), что ребёнок наиболее эффективно учится тогда, когда он сам добывает информацию. Прекрасно. Чтобы ребёнок сам добывал информацию, он должен иметь любознательность/интерес (то есть внутренний мотив эту информацию добыть). Задача педагога по конструктивизму в том, чтобы не учить ребёнка напрямую (лить в него знания), а возбуждать в нем любопытство.

Во взрослой жизни мы вынуждены быть себе и учениками и учителями. Конструктивистская система обучения хорошо подходит взрослому человеку, если он настроен на саморазвитие.

Как саморазвиваться по конструктивизму?

1. Нужен мотив. А лучше много мотивов. Внешние и (особенно) внутренние. Например: хочу стать умнее потому что хочу быть хорошим человеком (внутренний), и помогать людям, чтобы они меня хвалили (внешний).

2. Нужны задачи 3-х типов: легкие, сложные, и очень сложные. Легких должно быть больше чем сложных, сложных должно быть больше чем очень сложных. Пример: хочу прочитать 12 новых книг (очень сложно), по одной книге в месяц (сложно), по 10 страниц в день (легко). Зачем так? Потому что.

3. . нужно постоянное чувство испытания (challenge). Её мы достигаем через сталкивание с легкими, сложными и очень сложными задачами.

4. Нужно любопытство. Любопытство — это состояние, когда мы чего-то не знаем, но мы знаем, что мы можем это узнать (я не знаю что в темном папином гараже, но я могу сейчас зайти и это узнать).

Как обрести любопытство учить неинтересные вещи (химию с физикой)?

1. Попытаться увидеть ценность этого знания.

2. Попытаться увидеть практическую пользу этого знания.

3. Попытаться увидеть красоту/гармонию этого знания.

4. Попытаться вдохновиться людьми, которые обладают этим знанием (пообщаться с человеком, который увлечен физикой, попросить рассказать о том, что он видит ценного в этом)

Четвертый пункт может дать Вам увидеть и ценность и мотив и красоту и практическое применение, если человек будет подходящим. Поэтически говоря, его пламя любопытства может разжечь Ваш костер желания.

—

Ум и отношения

—

Жан Пиаже обратил внимание через различные эксперименты на то, что ребёнок в детстве очень эгоцентрично думает, совсем не считаясь с мнением окружающих (луна всегда следует за МНОЙ, конфеты на кухне все для МЕНЯ, мама плачет потому что Я что-то сделал). Дети до 5-7-и лет часто не способны поставить себя на место другого человека (некоторые и в 40 этим навыком не обладают), этому они учатся во время взаимодействия со сверстниками и другими людьми. Эта способность, по словам ученого, очень важна, и составляет очень весомую часть высшей психической деятельности (самый высший пилотаж — это ставить себя на место неодушевленного объекта).

Эмпатия — способность сопереживать/ ставить себя на место другого человека.

Эмпатия увеличивает шанс достижения взаимопонимания, что способствует налаживанию отношений. К тому же, эмпатия очень хорошо влияет на самоанализ..Имея хорошее представление о том, каковы другие люди, стараясь их понимать, человек гораздо продуктивнее анализирует самого себя, так как есть с чем сравнивать и имеются средства для определения состояний, самоопределения в контексте общества или классификации внутренних феноменов.

Короче, сопереживающий умнее эгоиста по объективным причинам.

Возможно, способность к эмпатии — это место рождения морали. Хотя, ребёнок часто способен ощутить себя несправедливо ущемленным ещё до того, как он начинает интересоваться мнением окружающих о его действиях.

—

Выводы

—

Интеллектуальные процессы, зародившиеся ещё в детстве, актуальны на протяжении всей нашей дальнейшей жизни. Их развитие приносит много благо.

***

Спасибо большое за то, что прочитали этот пост.

Зашёл сегодня в ванную комнату, включил свет и увидел на дне ванны маленького чёрного паука. Применил магический навык эмпатии и подумал над тем, какого этому пауку сейчас. Он стоял неподвижно, не реагировал на моё приближение к ванне. Я предположил, что он вошёл в состояние защиты «замри». Развивая эту идею, я задумался над тем, участилось ли у него сейчас дыхание, как это бывает у млекопитающих при сильном страхе, и понял, что я не знаю дышат ли пауки, и если да то как и через что, а это значит, что моя схема мышления столкнулась с неизвестной информацией. Нужно применять аккомодацию. Во мне проснулось любопытство, и я зашёл в интернет читать про кислородный обмен пауков, предварительно смыв паука в канализацию, потому что не хочу, чтобы в моём доме возникло паучье гнездо. Хотя почему-то стало больно и совестно перед этим эпизодическим незнакомцем.

Источник