- Познание мира

- Почему эмоции влияют на нас больше, чем разум?

- Эмоции: эфирные, как воздух, и опасные, как сера

- Изучение происхождения наших эмоций

- Есть ли пропасть между разумом и эмоциями?

- Достижение баланса между разумом и сердцем

- Что делать, когда эмоции берут над вами верх

- Когда эмоции берут над вами верх, смотрите на горизонт

- Миндалевидное тело – путь к страху и злости

- Переизбыток неуправляемых эмоций

- Что делать, когда эмоции берут над вами верх

- Новое видео:

- Магическая комната на висячем мосту. Как эмоции влияют на наше мышление

- Дождь, магическая комната и удовлетворенность жизнью

- В солнечные дни у опрашиваемых оценка собственной жизни была в среднем выше независимо от того, спрашивали их о погоде или нет.

- Аффективный прогноз и депрессия

- Люди с депрессией сталкиваются со сложностями в понимании собственных эмоций и вовлекаются в руминации в целях поиска причин собственного негативного аффекта (например, «Почему я всегда реагирую таким образом?» и «Почему я не могу справляться с этим лучше?»).

- Страх и трепет у реки Капилано

- Результаты эксперимента показали, что участники, минующие опасный мост, сочиняли эротически более насыщенные истории и с большей вероятностью перезванивали интервьюеру, чем участники из контрольной группы.

- Гипотеза когнитивной настройки

- Ага-подсказки и формирование инсайта

- Творческое настроение

- Аффект и принятие решений

- Результаты показали, что участники, которые запоминали семизначное число, предпочитали шоколадный торт, а участники, запоминавшие двузначное, выбирали торт и салат с равной вероятностью.

- Гармония разума и чувств

- Классическим примером эмоциональной аргументации может являться следующий тезис: «Я испытываю ревность, значит, мой партнер мне не верен».

Познание мира

Почему эмоции влияют на нас больше, чем разум?

Человеческие существа — это смесь восприятий, эмоций, чувств и мыслей. Все эти элементы образуют единое целое, и эта единица способствует нашему образу жизни и действиям в мире.

Наш ум чрезвычайно силен и искусен в управлении нашим поведением, как во благо, так и во зло. Благодаря нашему уму мы выполняем различные рациональные мыслительные процессы, а также чувствуем необычайно мощные силы: эмоции.

Таким образом, мы можем сказать, что мы составлены из разума и эмоций. Силы, которые иногда указывают на одно и то же место. В других случаях они сталкиваются друг с другом и заставляют нас принять решение.

«Чем более мы открыты для своих собственных чувств, тем лучше мы сможем читать чужие».

Даниэль Големан

Большинство исследований, в которых анализировался этот процесс принятия решений, подтверждают, что эмоции обычно побеждают. В основном это связано с тем, что разум занимает более высокий уровень в шкале субъективных переживаний. Таким образом, вам нужно больше опыта, времени и более высокого уровня умения, чтобы строить причины, чтобы позволить вашим эмоциям процветать. =

Эмоции: эфирные, как воздух, и опасные, как сера

«Эмоция» этимологически означает: «движение или импульс» или «то, что движет мной к чему-то». Эмоции — это субъективные переживания, побуждающие вас действовать. Они возникают в основном из нашего восприятия мира, а не из реальных рассуждений. Проще говоря, то, что мы считаем полезным, высвобождает эмоции удовольствия. То же самое относится и к обратному.

Многие виды человеческого поведения зависят от эмоций. Эмоции оказывают большое влияние на принимаемые нами решения. На самом деле, как правило, они имеют решающее значение.

Страх, например, является очень сильной эмоцией, считает специализированный психолог Роб Йунг. Вот почему он часто используется для влияния на общение и является эффективной политической стратегией. Кроме того, стыд и гордость — это эмоции, которые делают человека очень управляемым.

Изучение происхождения наших эмоций

Теоретически, эмоции не являются решающими, но в действительности они могут быть очень решающими. Они присущи людям и проникают во все наши суждения и размышления в жизни. Речь идет не о том, чтобы отрицать их, а о том, чтобы идентифицировать их и научиться направлять их для нашего же блага.

Есть много повседневных примеров, которые показывают, как эмоции доминируют в человеческом поведении. Например, когда кто-то думает, что он должен быть более терпеливым, он должен ждать в очереди или терпеть задержку. Они отчаиваются и забывают свое предназначение.

Эмоции обычно подчиняются неизвестным причинам. Мы не знаем точно, почему мы чувствуем сильный гнев, когда нам подают холодную чашку кофе. Особенно, если наш разум говорит нам, что это действительно не так важно для проблемы.

Истина заключается в том, что сила эмоций происходит именно от неопределенности их происхождения и развития. Это часть нас, которая размыта и иногда непостижима. Однако в глубине души каждая эмоция принимает форму наших инстинктов выживания, сохранения вида, защиты, нападения и т. д.

Есть ли пропасть между разумом и эмоциями?

Правда в том, что нет четкого предела или барьера, отделяющего эмоции от разума. Эмоции сменяются определенными мыслями, а мысли, в свою очередь, порождают эмоции.

Каждая эмоция продумана до некоторой степени. Когда эта степень низкая, она уступает место смутным и беспорядочным эмоциям. Когда степень мышления высока, это позволяет вам иметь более глубокий и сбалансированный опыт реальности. Эмоции, которые едва ли были придуманы, ведут к искаженному восприятию реальности.

Люди, которые называют себя «очень рациональными», не избегают этой логики. Если вы присмотритесь достаточно внимательно, этот отказ позволить эмоциям проникать в вашу жизнь, вероятно, является результатом глубокого страха «потерять контроль», который у вас предположительно есть.

Точно так же, воображать чисто эмоциональные действия, даже без малейшего разума, более или менее абсурдно. Человеческие существа не могут отрицать или игнорировать свою кору головного мозга, если человек не страдает от травмы головного мозга или не препятствует их церебральным функциям с помощью какого-либо химического вещества.

Достижение баланса между разумом и сердцем

Эмоции — это не скачущие и сбежавшие лошади, которых мы должны «взять под контроль». Они делают нас теми, кто мы есть, как люди. Они помогают придать смысл нашему миру. Их не нужно «искоренять», отрицать или недооценивать.

Наоборот: способность чувствовать означает быть человеком. Только на основе эмоций можно построить любовь, жертву, большие мечты и великие дела. Однако это не означает, что мы можем или должны оставить эти эмоции в «сыром» состоянии. Мы никогда не должны соглашаться испытывать их, не размышляя о них.

Мы достигаем равновесия, когда мы можем быть внимательными к тому, что мы чувствуем, не для того, чтобы защититься, а для того, чтобы направить те же самые эмоции, чтобы они были полезными. Это означает, что, если я боюсь, лучший вариант — это признать. Я должен исследовать эту эмоцию и превратить ее в силу, которая сыграет мне на руку. Почему нет? Если вы боитесь публичных выступлений, вы можете разработать отличные технические средства, которые помогут вам справиться с ситуацией. Это поможет вам противостоять этому.

Эмоции влияют на нас больше, чем разум, потому что они находятся в более примитивной и глубокой части нашего мозга. Они лежат в основе всего, что мы есть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Что делать, когда эмоции берут над вами верх

Если вы видите, что эмоции берут над вами верх, остановитесь и сделайте глубокий вдох. Это чувство наверняка возникало у каждого из нас во время ссоры или когда мы о чем-то сильно переживали. Такие эмоциональные атаки носят серьезный характер. Но у нас всегда под рукой есть инструменты, которые могут помочь сохранить самообладание.

Возможно, кому-то подобные ситуации знакомы даже слишком хорошо, ведь некоторые люди более подвержены эмоциональным перегрузкам. С другой стороны, есть и те, кто полагается на свое умение контролировать себя. Такие личности просто управляют возникающими перед ними «эмоциональными угрозами». Однако ни одну из указанных стратегий, как правило, нельзя назвать более эффективной.

«Эмоциональный разум реагирует на происходящее более быстро, чем разум рациональный», – Дэниел Гоулман.

Влияние потока сильных эмоций всегда заметно. Эти чувства буквально лишают нас мира и выбивают из равновесия. Поэтому у психологов всегда много пациентов, которые винят во всем свои недостатки. На сеансах они говорят: «Проблема в моей чрезмерной тревожности», «Я не знаю, что делать со своей злостью» или «У меня проблемы с выражением эмоций. Я не знаю, как жить нормальной жизнью».

Подобные утверждения говорят нам о существовании в нашем обществе определенной предвзятости. Мы продолжаем считать эмоции чем-то плохим, будучи уверенными, что любые переживания бессмысленны. Мы думаем, что отсутствие страха говорит о жизни, преисполненной высшего смысла. Однако при этом мы забываем, что наши эмоции всегда нацелены на выживание и адаптацию.

Когда эмоции берут над вами верх, смотрите на горизонт

Если эмоции начинают тянуть вас на дно, посмотрите на горизонт и задержите на нем взгляд. Позвольте всему идти своим чередом, пускай каждый разговор следует своему курсу. Позвольте всем этим страшным внешним стимулам замереть во времени, заприте их в ловушке безобидного измерения. Присмотритесь к этой воображаемой линии мира. Сделайте это, чтобы подарить своему разуму и телу несколько секунд для восстановления дыхания, сердцебиения и избавления от других видов напряжения.

Лучшее, что можно сделать, когда на вашу жизнь обрушивается хаос, это попытаться сохранить спокойствие. Когда люди страдают от эмоциональных всплесков, их разум охватывает паника. И в это логично, ведь это самая инстинктивная часть нашего мозга. В такие моменты все кажется хаотичным, беспорядочным и сильным, а префронтальная кора головного мозга, ответственная за наши аналитические способности, логическое мышление и умение принимать решения, «отключается». Давайте же рассмотрим этот сложный процесс более детально.

Миндалевидное тело – путь к страху и злости

Когда ваш разум начинают захватывать эмоции, спокойствие может за считанные секунды смениться паникой, гневом или страхом. Но как такое возможно? Какой механизм в человеческом теле способствует столь быстрой смене контролирующей его эмоции? Ответ на этот вопрос столь же удивительный, как и тревожный: за всем этим стоит миндалевидное тело.

Исследование, проведенное в университете Эмори в Атланте, показало, что именно миндалевидное тело модулирует все наши страхи, стресс и агрессивное поведение. К примеру, этот небольшой участок мозга отвечает за сбор информации об окружении человека и возможных внешних угрозах. Кроме того, миндалевидное тело заставляет нас реагировать, следуя весьма недвусмысленному инстинкту: выжить.

Переизбыток неуправляемых эмоций

По большому счету, всех людей, страдающих эмоциональными расстройствами, объединяет одна специфическая черта: они не могут или не хотят контролировать свои эмоции. Со временем такой подход заставляет их страдать еще сильнее. Они начинают чувствовать себя беспомощными, считая, что они никак не могут повлиять на происходящее вокруг.

Стоит четко уяснить для себя: эмоции, которые мы не можем обуздать сегодня, завтра нас попросту поглотят. А если все это обретет еще и хронический характер, то повлечет за собой развитие тревожного состояния или депрессии.

Кроме того, необходимо принять во внимание и тот факт, что в подобного рода обстоятельствах нет никакого смысла подавлять эмоции или блокировать свои негативные мысли. Классический подход «я не буду продолжать об этом думать» здесь не срабатывает. В действительности он становится причиной еще большей замкнутости и проблем как краткосрочного, так и долгосрочного характера.

Что делать, когда эмоции берут над вами верх

Какие стратегии можно использовать, когда вас захватывают эмоции? В психологии часто используется фраза «контроль над эмоциями». Но слово «контроль» было бы уместно заменить «управлением», учитывая всю гибкость и динамизм, присущие этому термину.

Когда эмоции берут над вами верх, просто сделайте несколько глубоких вдохов. Постепенно вы вернете себе контроль над своим телом и разумом.

По какой-то причине контроль здесь главный игрок. Подумайте о силе и доминировании. В данном конкретном случае и в эмоциональной сфере в целом мы должны забыть о сопротивлении. Нужно постоянно стремиться к принятию, управлению, гибкости, переменам и движению вперед.

Давайте же рассмотрим, какие стратегии применимы в этих ситуациях.

Результаты исследования, опубликованные в журнале «Границы психологии», показали, что эмоциональное регулирование подходит далеко не каждому. Это говорит об отсутствии единой стратегии, которая бы срабатывала в каждом отдельном случае или обстоятельствах. Беспокойство перед экзаменом и дискуссией и необходимость смириться с расставанием или утратой всегда вынуждают нас использовать разные стратегии.

С другой стороны, эмоции всегда чем-то вызваны, поэтому мы должны спросить себя, какова причина их появления. Чего они хотят от нас добиться? Взгляд на горизонт – это доказанная эффективная стратегия борьбы с тревожностью. Она позволяет нам войти в свой дворец разума и найти себя. Оказавшись там, необходимо задать себе вопрос, что сейчас происходит и почему.

Здесь мы должны упомянуть еще один немаловажный фактор. Миндалевидное тело – это своего рода страж, который в большинстве случаев самостоятельно принимает решение об активации страха или злости еще до того, как мы об этом подумаем. Оно действует, основываясь на инстинктах, а не на логике. В итоге миндалевидное тело берет контроль над нашим телом, что и вызывает такие знакомые нам симптомы: тахикардию, дрожь и потливость.

Когда наш разум захватывают эмоции, простого самоуспокоения уже недостаточно. Дело в том, что в этот самый момент в нашем мозгу что-то происходит. И тут более целесообразным было бы успокоить собственное тело с помощью нескольких глубоких вдохов. Глубокий вдох и медленный выдох помогают нам регулировать частоту своего сердцебиения и расслабить мышцы. Если тело находится в состоянии равновесия, у нас появляется возможность проанализировать мысли и присмотреться к тому, как и почему мы чувствуем именно то, что чувствуем.

Новое видео:

Источник

Магическая комната на висячем мосту. Как эмоции влияют на наше мышление

Эмоции — не только иррациональные всплески, лишь мешающие нам жить, но и способ настроить свое восприятие оптимальным для конкретной ситуации образом. Почему настроение зависит от погоды, как аффекты влияют на наши решения и почему интенсивные переживания побуждают воспринимать мир через призму эротики? Разбираемся с Дарией Клеевой.

Дождь, магическая комната и удовлетворенность жизнью

…Представьте себе, что вам предложили принять участие в опросе в рамках анкетирования по телефону, которое проводится исследовательским центром из другого города. Все вопросы, задаваемые интервьюером, так или иначе призваны оценить удовлетворенность вашей жизнью и уровень счастья. Предположим, что на текущий момент вы находитесь под гнетом рабочих дедлайнов, вчера обнаружили, что ваш единственный цветок увял, и в целом настроение не лучшее, — поэтому по десятибалльной шкале вы оцениваете свое состояние на 5 баллов.

Теперь представьте ту же ситуацию, но с небольшим отличием: звонящий вам интервьюер отличается словоохотливостью и перед непосредственным анкетированием между делом спрашивает вас о том, какая сейчас в вашем городе погода. Вы бросаете взгляд в сторону и видите, как капли дождя уныло стекают по оконному стеклу. После того как вы сообщаете звонящему, что в вашем городе дождь, вам задают те же самые вопросы, что и в первой ситуации, и при прочих равных условиях — дедлайнах, увядшем цветке и т. д. — вы отвечаете, что счастливы на 7 баллов из 10.

Что же произошло? Норберт Шварц и Джеральд Клор, осуществив подобное исследование в солнечные или дождливые весенние дни с привлечением 93 респондентов, объясняют данный эффект опосредованным влиянием текущего настроения на суждения опрашиваемых. Особенностью обнаруженного эффекта является то, что если человек находит объяснение своему плохому настроению во внешней среде, которая не имеет отношения к его персональной жизни, то настроение утрачивает свое влияние на его суждения о собственной жизни. То есть, пребывая в плохом настроении, во втором описанном случае человек приписывает его дождливой погоде, а не дедлайнам и прочим факторам, которые характеризуют его жизнь как не вполне приятную, и поэтому удовольствие от жизни оценивает выше, чем в ситуации, когда интервьюер не обращает его внимания на погоду.

В солнечные дни у опрашиваемых оценка собственной жизни была в среднем выше независимо от того, спрашивали их о погоде или нет.

Это свидетельствует о том, что хорошее настроение использовалось респондентами как основа для суждения о жизни независимо от доступности дополнительных объяснений их настроению.

Более тщательно контролируемые условия наблюдения описываемого эффекта обеспечивались в эксперименте с «магической комнатой». Участникам предлагалось дать детальные описания радостных или грустных событий недавнего прошлого. Чтобы исключить влияние естественного настроения, участники помещались в изолированную звуконепроницаемую комнату. Одной группе участников сообщалось, что «магическая комната» будет повышать их настроение, а второй — что снижать. Третьей же группе информация о возможном влиянии комнаты не давалась. В результате комбинации описанных условий участники, описывающие радостные события, оценивали удовольствие от жизни выше, чем те, кто описывал грустные моменты. При этом, если описывающим грустные события предварительно сообщалось о негативном влиянии «магической комнаты», их оценки удовольствия от жизни оказывались выше, чем у контрольной группы. Напротив, если этим участникам сообщалось о положительном влиянии комнаты, они оценивали свою жизнь хуже.

Таким образом, мы можем убедиться, что знание о возможных причинах того или иного настроения в текущий момент времени способно изменить наши суждения о собственной жизни в целом, если эти причины не относятся к сфере нашего непосредственного влияния или индивидуального опыта. Это наблюдение легло в основу так называемой теории аффекта как информации (affect-as-information theory). Она предполагает, что аффект (в широком понимании) — будь то настроение, эмоция или чувство — может служить источником информации, на основе которой мы выстраиваем наши суждения. Более того, помимо информативной функции аффект обладает и директивной: наше внимание становится избирательным к определенным классам информации в попытке найти наиболее правдоподобные объяснения испытываемым ощущениям.

Аффективный прогноз и депрессия

Положения теории аффекта как информации закладывают объяснение психологическим тенденциям, наблюдаемым в условиях депрессии. В целом, помимо непосредственной оценки вероятности того или иного события в будущем, люди формируют проекции относительно того, как эти события проявятся в субъективном опыте, какие эмоции или переживания их будут сопровождать. Эти проекции обозначаются как аффективный прогноз . Среди людей, не страдающих депрессией, наблюдается склонность завышать оценку того, насколько положительными окажутся эмоции в результате позитивных событий и отрицательными — в результате негативных.

Люди с депрессией сталкиваются со сложностями в понимании собственных эмоций и вовлекаются в руминации в целях поиска причин собственного негативного аффекта (например, «Почему я всегда реагирую таким образом?» и «Почему я не могу справляться с этим лучше?»).

Также им свойственен ряд когнитивных искажений, ориентирующих их на негативные аспекты информации, в том числе относительно ожиданий. Указанные нюансы обуславливают то, что люди с депрессией используют аффект как информацию несколько иным способом, нежели люди, не страдающие депрессией.

В рамках исследования с привлечением респондентов с депрессией и без участники заполняли опросник, оценивая вероятность положительных грядущих событий (например, получение награды за достижение) или отрицательных (например, разрыв с возлюбленными). Затем участникам предлагалось представить, что через месяц с ними произойдет то или иное положительное или отрицательное событие (например, «Группа ваших друзей планирует выезд за город и не приглашает вас»), и указать, насколько хорошим или плохим будет их эмоциональное состояние.

В результате исследования было установлено, что участники с депрессией не только прогнозировали большее количество негативных событий в будущем, но и в сравнении с контрольной группой давали более низкую оценку своему потенциальному настроению даже в ситуации, если бы с ними произошло что-то позитивное. Значит, пессимистичный взгляд на будущее у людей с депрессией является следствием того, что они больше опираются на отрицательные эмоции как источник информации и меньше — на положительные. При этом данный эффект не зависел от уровня ангедонии — утраты способности получать удовольствие. То есть сопровождающая депрессию подавленность положительных эмоций не является исключительным фактором, лежащим в основе заниженного аффективного прогноза относительно позитивных событий.

Описанный механизм объясняет, почему люди с депрессией могут избирать стратегию избегания или признания собственного поражения даже в ситуациях, предполагающих позитивный контекст. Завышенный аффективный прогноз относительно положительных эмоций у людей, не страдающих депрессией, напротив, играет адаптивную роль и поощряет стремление к потенциально позитивным событиям.

С учетом указанных особенностей несбалансированной опоры на отрицательные и положительные эмоции при депрессии в рамках психотерапии важным оказывается фокус на эмоциональной регуляции, в частности повышение уровня осознания собственных эмоций, облегчающее создание новых нарративов для объяснения своего опыта; трансформация неадаптивных аффективных состояний в адаптивные и т. д.

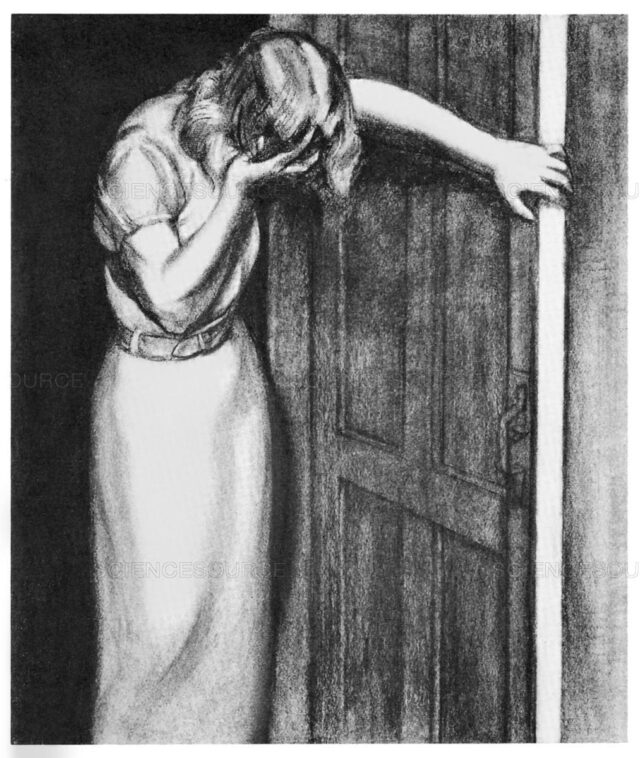

Страх и трепет у реки Капилано

В рамках обсуждения теории аффекта как информации необходимо упомянуть существование условий, при которых не все компоненты аффекта служат источником информации, а в зависимости от обнаруженных объяснений оставшиеся компоненты могут интерпретироваться по-новому.

Рассмотрим взаимодействие двух компонентов аффекта — валентности (положительной или отрицательной) и уровня возбуждения (интенсивности) — на конкретном экспериментальном примере, в котором участники мужского пола пересекали один из мостов в Северном Ванкувере. Первый мост длиной в 450 футов (138 метров) располагался над глубоким каньоном реки Капилано на высоте 230 футов (70 метров), часто раскачивался, а его перила были настолько низкими, что пересечение моста сопровождалось чувствами тревоги и ужаса, характеризующимися высоким уровнем возбуждения. Второй, «контрольный», мост был крепким, широким, с высокими перилами и располагался на высоте всего лишь 10 футов (3 метров), так что минующие его участники не испытывали ярко выраженного аффекта.

В конце моста участников ожидала интервьюер женского пола. Она сообщала участникам, что выполняет проект для своего курса по психологии, и предлагала заполнить несколько опросников, среди которых был ТАТ-тест (Thematic Apperception Test Manual), используемый для оценки личностных качеств, внутренних конфликтов, мотивов и интересов человека с помощью интерпретации черно-белых рисунков. По заданию участники писали короткую драматичную историю на основе изображения молодой женщины, которая закрывает лицо одной рукой и протягивает другую в сторону двери. Затем истории оценивались по степени содержания в них эротического контекста. Примечательно, что само изображение этого контекста не подразумевало.

Когда участник завершал выполнение теста, интервьюер сообщала ему, что готова объяснить ему суть проведенного эксперимента, когда у нее появится время, и оставляла на листе бумаги свои имя и номер телефона, предлагая позвонить ей позже.

Результаты эксперимента показали, что участники, минующие опасный мост, сочиняли эротически более насыщенные истории и с большей вероятностью перезванивали интервьюеру, чем участники из контрольной группы.

В случае когда в качестве интервьюера выступал мужчина, данные эффекты не воспроизводились.

Описанный эксперимент показывает, что интенсивность аффекта запускала реализацию директивной функции и атрибутировалась к присутствию девушки, несмотря на то что истинной причиной являлось пересечение опасного моста. Валентность же аффекта игнорировалась и, возможно, корректировалась, поскольку реакции, сопутствующие чувствам тревоги и страха, интерпретировались как результат романтической заинтересованности.

Гипотеза когнитивной настройки

В предыдущих разделах мы рассмотрели взаимодействие аффекта и суждений. Какова степень влияния аффекта на более сложные аспекты мышления, в частности на когнитивные стили?

Из теории аффекта как информации напрямую следует гипотеза когнитивной настройки (cognitive tuning hypothesis), подтвержденная рядом исследований. Эта гипотеза предполагает, что наше настроение или эмоциональное состояние сигнализирует о свойствах окружающей среды или задачи, которую нам следует решить, и, как следствие, когнитивные процессы настраиваются в соответствии с особенностями этого сигнала. Отрицательные эмоции сигнализируют о том, что ситуация проблематична и требует тщательного и осторожного подхода в решении, в результате чего активизируются узкий фокус внимания и мышления, акцент на деталях, систематичный подход и аналитическое мышление, то есть обработка информации «снизу вверх». Положительные эмоции, напротив, сигнализируют о безопасности ситуации, что способствует упрощению используемых стратегий, более широкому фокусу внимания, творческому подходу или использованию готовых эвристик и алгоритмов решения — обработке информации «сверху вниз».

Аналогичные принципы объясняют, почему в одних ситуациях мы придерживаемся постоянной стратегии в решении задачи, а в других предпочитаем менять свое поведение и искать новые стратегии. Положительные эмоции сигнализируют о том, что текущие поведенческие паттерны и когнитивные стили обеспечивают благоприятность ситуации, поэтому их и не следует менять. Отрицательные же эмоции могут сигнализировать о необходимости смены подхода, поскольку ситуация не становится благоприятной.

Наконец, еще одна пара стратегий-антагонистов, которые модулируют влияние аффекта на решение задач, — это удовлетворяющий (satisficing) и оптимизирующий (optimizing) подходы. Первый, сопряженный с переживанием положительного аффекта, предполагает, что поиск решения осуществляется до тех пор, пока не превышается допустимый порог оценки точности решения. То есть в качестве финального принимается первое удовлетворительное решение. При втором подходе, который может катализироваться отрицательным настроением или эмоциями, осуществляется поиск наилучшего решения из всех возможных, а критерии оказываются более строгими.

Ага-подсказки и формирование инсайта

В контексте обсуждения взаимосвязи аффекта и мышления нельзя не упомянуть феномен инсайта (озарения), когда решение задачи возникает внезапно и словно из ниоткуда. Инсайтным решениям нередко противопоставляются алгоритмические подходы, реализуемые постепенно (например, именно так мы решаем математические задачи). Особенностью инсайта является то, что он сопровождается ага-переживанием (моментом «Эврика!»), которое является примером метакогнитивных чувств — сознательных переживаний, отражающих состояние решения задачи. К иным метакогнитивным чувствам относятся, в частности, чувство близости к решению или чувство знакомости, и при этом ага-переживание является едва ли не самым эмоционально окрашенным метакогнитивным чувством.

Играет ли ага-переживание функциональную роль в формировании инсайта или же оно является лишь пассивным эпифеноменом, который постфактум отражает радость и ликование от найденного решения? Для рассмотрения возможного ответа на этот вопрос коснемся двухсистемного подхода к изучению мышления. В рамках этого подхода постулируется существование двух основных систем мышления — Системы 1 и Системы 2, разделение которых изначально предложили психологи Кейт Станович и Ричард Уэст, что затем легло в основу положений известной книги «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана. Система 1 характеризует беглые автоматические, по большей мере неосознаваемые процессы, которые не требуют намеренного контроля со стороны человека. Система 2, напротив, относится к сознательной и контролируемой индивидом умственной активности.

Суть ряда теорий, объясняющих функцию ага-переживания, можно сформулировать в терминах двухсистемного подхода следующим образом. Ага-переживание выступает в роли сигнала, поступающего от Системы 1 к Системе 2. Это сигнал о том, что в Системе 1 была актуализирована информация, адекватная решению. Получив сигнал («Ага!»), Система 2 «сличает» конструкт актуализированной в Системе 1 информации с задачей, которая на текущий момент может быть даже не релевантной. Это, в частности, объясняет те случаи инсайта, которые происходят при отвлечении от задачи.

На базе описанной модели возможно выделить феномен ага-подсказки. Перед представлением экспериментальных условий, в которых этот феномен проявляется, обратимся к реальному случаю, описанному гроссмейстером Николаем Крогиусом. Выступая ассистентом шахматиста Бориса Спасского в матче на первенство мира, Крогиус и второй ассистент Игорь Бондаревский вместе анализировали отложенную позицию. Внезапно Крогиус обнаружил возможный сильный ход: «Я едва начал фразу „А если…“, как понял, что И. Бондаревский тоже всё увидел. Его папироса вылетела в окно, и мы начали лихорадочный поиск спасения…»

Именно логика описанного случая была позаимствована в экспериментах, которые в лабораторных условиях «навязывали» извне чувство инсайта (ага-переживание) посредством кратковременного внешнего воздействия, не связанного с настроением участника, возникающими у него в процессе решения эмоциями и не имеющего отношения к решаемой задаче. В первом эксперименте испытуемые решали анаграммы, параллельно прослушивая нейтральные тексты. Для экспериментальной группы в определенный момент один из героев нарратива издавал эмоциональный возглас, например «О! Понял!». Эти возгласы, имитирующие состояние инсайта, и выступали в роли ага-подсказок. Во втором эксперименте подсказки предъявлялись визуально. Через полторы секунды после предъявления анаграммы демонстрировался либо пустой экран, либо случайный набор символов, либо подсказка («А!», «Ага!», «О!»). В обоих случаях как аудиальное, так и визуальное предъявление ага-подсказки повышало вероятность решения анаграммы. Полученные результаты могут являться частичным свидетельством того, что ага-подсказка выступает сигналом активации элементов решения анаграммы в Системе 1 и облегчает извлечение этих элементов для сознательного доступа к ним.

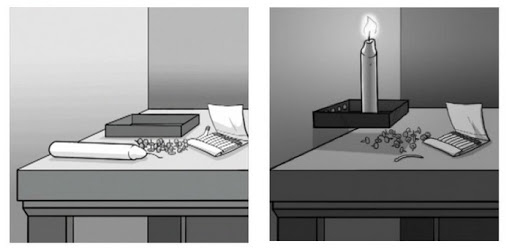

Творческое настроение

Обсуждаемый в предыдущем разделе феномен инсайта является частным примером творческого мышления. К иной модальности такого вида относится дивергентное мышление , подразумевающее, что решение достигается в ходе изучения всех возможных альтернатив, спонтанно и посредством свободного поиска. Именно такой тип мышления, опирающийся в основном на Систему 1, активизируется во время мозговых штурмов, применения техник свободного письма или построения ментальных карт.

В одном из исследований участников вводили в положительное, отрицательное или нейтральное эмоциональное состояние посредством просмотра коротких видео. Затем участники выполняли задание на когнитивную гибкость. Сначала им нужно было в каждой паре предъявляемых чисел оценивать четность зеленого числа и игнорировать фиолетовое. В середине эксперимента правило менялось, и испытуемым нужно было оценивать четность серого числа и игнорировать зеленое. В результате смены правила время ответов испытуемых неизбежно увеличивалось в силу необходимости совершить когнитивную перестройку с одного правила на другое. После задания на когнитивную гибкость испытуемые решали десять инсайтных задач. Классическим примером инсайтной задачи является «задача со свечой» Карла Дункера, по условиям которой необходимо зажечь свечу и разместить ее на стене так, чтобы воск не запачкал ни стену, ни пол.

Наконец, финальной стадией эксперимента было выполнение теста Торренса на дивергентное мышление (например, в одном из заданий теста участникам предлагалось придумать как можно больше необычных способов применения кирпичей или стаканов).

Результаты показали, что положительный аффект снижал время перестройки с одного правила на другое в первом задании, что указывает на обеспечение более высокого уровня когнитивной гибкости. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение пропорции верно решенных инсайтных задач. При этом пребывание в положительном аффекте также повлияло на успешность выполнения теста на дивергентное мышление, но без посредничества повышения когнитивной гибкости, поскольку индекс когнитивной гибкости и успешность выполнения теста Торренса не коррелировали.

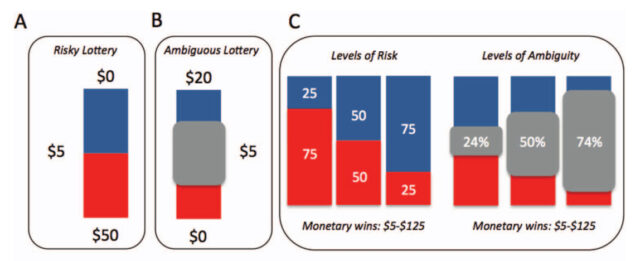

Аффект и принятие решений

В сфере принятия решений классическими являются следующие составляющие: (a) варианты и направления действий; (b) установки и ожидания относительно доступных опций достижения цели; © ожидания относительно результата (отрицательные или положительные). В соответствии с этим классическим подходом целью принятия решения является максимизация «прибыли» в широком смысле. Это предполагает тщательный сбор и взвешивание доступной информации для формирования логических суждений, позволяющих достичь цели. Однако классический подход игнорирует вовлеченность множества дополнительных когнитивных факторов в процесс принятия решений, в частности эмоции и настроение.

Зачастую в общественном сознании эмоции и настроение воспринимаются как факторы, препятствующие формированию адекватного и рационального решения, и этому можно найти экспериментальные подтверждения. Так, в одном из исследований участников просили запомнить одно из двух чисел — короткое двузначное или длинное семизначное, — и пройти по коридору в другую комнату для интервью. По дороге в комнату им предлагалось взять тележку и выбрать одну из закусок — вкусный шоколадный торт или полезный фруктовый салат.

Результаты показали, что участники, которые запоминали семизначное число, предпочитали шоколадный торт, а участники, запоминавшие двузначное, выбирали торт и салат с равной вероятностью.

Данный результат объясняется тем, что запоминание семизначного числа занимало немалую часть ресурсов, что ослабляло когнитивный контроль, и, как следствие, критерием решения становился ожидаемый положительный аффект от грядущего употребления шоколадного торта. Запоминание двузначного числа, напротив, не занимало много когнитивных ресурсов, так что у человека оставалась возможность принять решение аналитически и, в частности, использовать критерий пользы, предпочитая фруктовый салат.

Иной пример принятия решения, в котором критерием выступает аффект, фигурирует в игре «Ультиматум», известной в экспериментальной экономике. Перед двумя игроками ставится задача деления суммы денег между собой. Первому игроку предлагается поделить деньги в любой пропорции и предложить долю второму игроку. Второй игрок может принять долю или отказаться от нее. Если второй игрок принимает долю, деньги остаются у участников в предложенной пропорции, иначе же, в случае отказа, оба игрока остаются ни с чем. Аналитическим критерием решения данной задачи является принятие доли вторым игроком, какая бы сумма ни была предложена, поскольку обладание даже малой суммой объективно выгоднее, чем отсутствие денег. Однако результаты исследований показывают, что если второму участнику предлагают менее 20% всей суммы, то вероятность отказа повышается. Когда игроки давали обратную связь, они отмечали возникновение злобы (негативный аффект) в ответ на несправедливое предложение, что создавало переключение с когнитивных мотивов на эмоциональные и приводило к невыгодному отказу от денег.

Аффект может выступать немаловажным модулятором принятия решения в ситуациях неопределенности и риска. В отличие от неопределенности ситуация риска предполагает, что вероятности исходов известны и часть исходов может привести к неблагоприятным последствиям. Неопределенность же, в частности в силу недостатка информации, не позволяет человеку оценить вероятность того или иного исхода. В экспериментальных условиях участникам, которым предварительно выплачивали 10 долларов, предлагали выбрать между безопасной опцией с гарантированной выплатой 5 долларов или принять участие в лотерее, в результате которой участник мог получить от 5 до 125 долларов или не выиграть ничего. В ситуации риска участникам предоставлялась информация о вероятности выигрыша конкретной суммы в виде соотношений, представленных на рисунке ниже. В ситуации неопределенности визуальная информация о вероятности выигрыша скрывалась посредством серого блока разной высоты в зависимости от уровня неопределенности.

Выбирая лотерею, участники неизбежно оказывались в аффективном состоянии, которое изменяло уровень их возбуждения, измеряемый посредством регистрации кожно-гальванической реакции. Результаты показали, что в среднем участники чаще выбирали лотерею в условиях риска, а не в условиях неопределенности. При этом более высокий уровень возбуждения сопровождал предпочтение выбрать безопасную опцию в условиях риска, но исключительно в тех случаях, когда шанс выигрыша был невелик. В условиях неопределенности, когда вероятность выигрыша неизвестна, повышенное возбуждение приводило к предпочтению лотереи, а не безопасной опции. Различие в тенденциях указывает на то, что аффективное возбуждение в условиях высокого риска позволяет адаптировать поведение таким образом, чтобы исход оказался оптимальным (в частности, выбрать безопасную стратегию). В ситуации неопределенности, напротив, человек не обладает информацией для взвешенного решения, возбуждение утрачивает свою адаптивную функцию и, в частности, может приводить к завышенной оценке вероятности выигрыша.

Гармония разума и чувств

Приведенные выше примеры показывают, насколько велика роль аффекта в тех когнитивных доменах, которые в привычном понимании относятся к сфере рацио. Зачастую это влияние носит адаптивный характер или позволяет решить задачу непредсказуемым и эффективным образом. Тем не менее нередко аффект может переплетаться с аналитической оценкой ситуации, катализировать когнитивные искажения и приводить к не самым оптимальным решениям. Ниже представлен ряд рекомендаций для поддержания баланса между аффектом и остальными когнитивными доменами.

Аффект не бывает плохим или хорошим. Несомненно, эмоции или настроение могут обладать положительной или отрицательной валентностью, позволяя нам исполняться энергии ликования или заставляя нас испытывать опустошающее отчаяние. Однако следует помнить, что в обоих случаях аффект может служить источником информации о текущей ситуации и, как следствие, сигнализировать о необходимости того или иного поведенческого паттерна (например, чувство страха сопутствует активации организма, достаточной для бегства от хищника, и т. д.) Подавление аффекта может привести к отрицательным психическим и соматическим последствиям. Поэтому сознательное признание и принятие протекающего аффекта («Я зол», «Мне грустно», «Мне страшно», «Я счастлив», «Мне интересно») является первым шагом, позволяющим предпринять дальнейшие действия по эмоциональной регуляции (в частности, техники релаксации с помощью дыхательных упражнений для нейтрализации тревоги и т. д.)

Некоторые ситуации могут порождать выраженную эмоциональную реакцию, приводящую к сильным искажениям в суждениях. Этому соответствует феномен эмоциональной аргументации (emotional reasoning), в соответствии с которым эмоциональная реакция выступает критерием истинности какого-либо суждения вопреки иным эмпирическим свидетельствам.

Классическим примером эмоциональной аргументации может являться следующий тезис: «Я испытываю ревность, значит, мой партнер мне не верен».

Иногда это может приводить к самоисполняющимся пророчествам: например, боязнь не сдать экзамен порождает допущение о том, что студент не до конца понимает материал, что приводит к недоверию собственным знаниям и более случайному выбору ответов в тесте, что, в свою очередь, снижает оценку.

Очевидно, что в подобных ситуациях эмоциональное содержание переживаний следует несколько видоизменить. Осуществить это можно, в частности, с помощью техник когнитивной переоценки (cognitive reappraisal). Эти техники предполагают, что аффект (например, отрицательный) сопровождается типичными паттернами автоматических мыслей, которые чаще всего не соответствуют объективной реальности. Признание наличия этих мыслей и их переоценка позволяют изменить интенсивность или валентность аффекта посредством обратной связи. Например, вы можете опаздывать на вечеринку к друзьям и испытывать сильные переживания, которые сопровождаются следующими мыслями: «Я тревожусь. Если я опоздаю на вечеринку, все будут злиться на меня и не будут со мной разговаривать». Когнитивная переоценка предполагает, что вы заметите некоторое преувеличение возможных последствий и, например, поймете, что обычно вы не опаздываете и единичное опоздание ни к чему плохому не приведет, а даже если бы вы опаздывали часто, то ваши друзья в любом случае будут рады вас видеть и вы весело проведете время. Трансформация мыслей в этой ситуации может привести к нейтрализации возникшего напряжения и тревоги. Важно подчеркнуть, что когнитивная переоценка не эквивалентна так называемому позитивному мышлению. Она базируется на интерпретации ситуации с другой точки зрения, и эта точка зрения может предполагать и уклон в сторону отрицательной валентности (в частности, это может быть полезно при предупреждении последствий от завышенных ожиданий, если те рискуют не оправдаться).

Таким образом, наблюдение за собственными аффективными состояниями позволяет предположить потенциальные поведенческие реакции, к которым эти состояния призывают или от которых изолируют, и, не обесценивая собственные эмоции или настроение, при необходимости скорректировать когнитивные установки или убеждения таким образом, чтобы пребывать в оптимальном состоянии и помнить, что разум и чувства не должны находиться в противоборстве и что именно их единение и обеспечивает всё то загадочное многообразие механизмов мышления, на которые способна наша психика.

Источник