Могут ли улитки чувствовать боль

🐌Город Улиток🐌 запись закреплена

Просветительская интернет-программа «Моллюски»

Часть первая: Почему некоторые люди считают, что улитки не чувствуют боли?

Среди вопросов, более-менее регулярно появляющихся в больших и маленьких улитководческих группах ВКонтакте, есть такой: «Чувствуют ли боль улитки?» Сначала мы просто удивлялись тому, что у кого-то могут возникнуть сомнения по этому поводу. Потом еще больше удивились, узнав, сколько людей готовы опровергать способность улиток ощущать боль.

Вот какие странные аргументы они чаще всего приводят:

1) «Улитки не чувствуют боли, потому что у них нет центральной нервной системы». Но вот ведь незадача – центральная нервная система есть не только у моллюсков, но также у червей и членистоногих.

2) «Улитки не чувствуют боли, потому что у них нет мозга». Тут подразумевается, очевидно, головной мозг.Да, у перечисленных выше беспозвоночных животных нет головного и спинного мозга, как у позвоночных. А функцию центральной нервной системы выполняют скопления нервных клеток (нервные узлы, или ганглии), связанные между собой нервными тяжами. Конечно, нервных клеток там намного меньше, чем у позвоночных животных, и сама нервная система устроена намного проще. Но само по себе это никак не может служить доказательством «бесчувственности» улиток.

В последнее время ученые все больше убеждаются в том, что такие процессы, как память и способность к обучению в процессе эволюции появились очень рано. Вполне вероятно, что это относится и к способности живых организмов воспринимать боль.Кстати, еще о «безмозглости» моллюсков. У брюхоногих моллюсков, как известно,

центральная нервная система образована 5 парами ганглиев. И если сравнить более примитивные и более эволюционно «продвинутые» их группы, можно увидеть тенденцию к сближению этих ганглиев и укорачиванию связывающих их нервных тяжей. А как раз наземных

(стебельчатоглазых) моллюсков ученые и считают самой высокоорганизованной группой в классе брюхоногих моллюсков.

Еще дальше в процессе сближения ганглиев зашли головоногие моллюски – настолько далеко, что это скопление сильно сближенных нервных узлов уже называют мозгом, разделенным на отдельные доли. Недаром головоногих считают самыми умными беспозвоночными. Да что там беспозвоночными! Известный исследователь головоногих моллюсков К.Н.Несис вообще считал,

что по части выработки условных рефлексов не всякая собака способна тягаться с осьминогом.

Только не подумайте, что мы хотим приравнять улиток к осьминогам или другим головоногим моллюскам. Конечно, головоногие намного более развитые, и нервная система у них намного сложнее. Но ведь и их мозг образован, по сути, все теми же ганглиями. Получается, что

граница между наличием мозга и его отсутствием довольно условна.

Источник

Улитка — это улет!

Хорошо воспитанный домашний моллюск щекочет хозяина языком

Спросишь у человека, почему у него нет домашнего животного, и услышишь тысячу причин. Кому-то условия не позволяют, у кого-то средств не хватает, кто-то страдает аллергией. Хотите совет? Заведите себе гигантскую сухопутную улитку ахатину! Это идеальный питомец: не шумит, не пахнет, не кусается, не царапается, ест все подряд и не требует ежедневных прогулок. Трудно найти более неприхотливое создание!

Моллюска можно взять с собой в отпуск или оставить дома без присмотра — не обидится! И пусть американцы вам завидуют. В США, где расплодившиеся гигантские улитки жрали все подчистую, вплоть до штукатурки, содержать “живых ракушек” запрещено под страхом реального срока. В нашем суровом климате у моллюсков нет ни единого шанса выжить за пределами теплой квартиры.

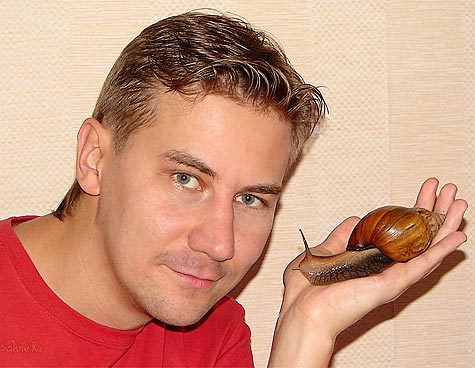

Улитка — зверь не для всех. Анатолий Савенков влюбился в ахатину со второго взгляда. К ней надо присмотреться!

фото: Анатолий Савенков

— Когда моей подруге подарили ахатину, мне было просто любопытно. Раньше я никогда не видел ничего подобного и о таких огромных улитках вообще не знал, — рассказывает Анатолий о первой встрече с гигантским моллюском.

— Как правило, мы заводим домашних животных для компании. Возможно ли с улиткой какое-то общение?

— У улитки нет слуха, и она не издает никаких звуков, но она всегда чувствует протянутую руку и пытается взгромоздиться на нее. Кроме того, улитки чувствуют “своих” — то есть хозяев.

— Как проявляется это узнавание?

— Если улитку в руки берет хозяин или знакомый человек, она сразу раскрывается и начинает ползать, а с чужими будет вести себя недотрогой, явно побаиваясь.

— Удивительно! Моллюски ведь относятся к отряду простейших, они служат кормом для других организмов. Для многих гурманов улитка отлично смотрится лишь в крем-супе с ароматом чеснока. Но, оказывается, улитка не так проста, как кажется! Какие органы чувств у нее развиты?

— У улитки достаточно сильное обоняние. Например, она сразу чувствует, что в террариум положили пищу. За обоняние ответственны короткие рожки, находящиеся возле рта. Есть зрение на уровне “рядом объект” — глаза располагаются на длинных рожках, которые улитка выпячивает во время движения. Осязание также присутствует, и если потрогать улитку, она это почувствует.

— Улитка — символ медлительности. Она никогда никуда не спешит. Разве интересно за ней наблюдать?

— Даже когда улитка была у нас одна, наблюдать за ней было очень любопытно. Сейчас у нас две улитки, причем у них абсолютно разный характер. Если одна любит много ползать по террариуму, то вторая предпочитает спать, зарывшись в грунт. Причем ленивая улитка почему-то более прожорлива. Интересно следить, как ахатина ползет по прозрачному стеклу террариума — сразу понимаешь принцип ее движения. Процесс поедания улиткой какой-либо пищи тоже затягивает. Если пища твердая: лист капусты, морковь, огурец — раздается характерный хруст.

фото: Анатолий Савенков

— Улитки скользкие на ощупь, выделяют слизь. Вам приятно держать ее в руках?

— Лично я не испытываю никаких неприятных ощущений. Улитка просто ползает по руке — и всё, оставляя за собой влажный след из слизи, которая ничем не пахнет. Правда, смывать ее потом долго приходится. Одно время мы беспокоились — не укусит ли? Ротовое отверстие выглядит достаточно внушительным, особенно если понаблюдать за улиткой во время еды. Но вскоре выяснилось, что не кусается. Максимум, на что она способна, — это пощекотать хозяина языком-“теркой”.

— Улитки неприхотливы в еде, они с удовольствием утилизируют яблочные огрызки и другие отходы с нашего стола. Есть ли у вашей воспитанницы гастрономические предпочтения?

— Улитки очень любят огурцы — наверное, это их любимая еда. Зелень, листья салата и болгарский перец также в почете. Едят и другие овощи, кашу, например дефицитную гречку. Фрукты обычно едят не очень охотно — зависит от улитки, у каждой свой вкус. Кальций поглощают в любом виде — он нужен для построения раковины; мы даем толченую скорлупу от яиц, сметают всю. По возможности кормить улитку нужно разнообразно — если она привыкнет к какой-то одной еде, то отучить будет сложновато. Улитка просто не будет ничего есть довольно долгое время и может впасть в спячку.

— Читала, что, если кормить улитку ярко окрашенными овощами, в частности разноцветными перцами, у нее может меняться цвет раковины. В общем, улитка — вариант хамелеона. Вы замечали такое явление?

— С перцем эксперименты специально не проводили. Некоторые заводчики утверждают, что цвет меняется, но я ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу.

— У вашей улитки есть имя?

— Мне не приходило в голову назвать улитку каким-либо именем, потому что, по сути, у нее нет пола — вернее, пол улиток меняется по ходу жизни и развития. Впрочем, об улитках обычно говорится в женском роде — само слово “улитка” не предполагает формы мужского рода.

— Домашние животные, как и люди, периодически заболевают, тогда приходится обращаться к ветеринару. А ваша улитка не жаловалась на здоровье?

— В нормальных условиях улитки ничем не болеют, нам пришлось однажды столкнуться лишь с одной неприятностью — потерей раковины. У одной улитки ослабла мышца, которая удерживает раковину. Насколько мне известно, это врожденный дефект; взрослая улитка при этом погибает.

фото: Анатолий Савенков

— Сколько у вас улиток?

— Разводить не собираетесь?

— Планов на разведение нет, так как плодятся они очень большими темпами и куда их потом девать — непонятно. Можно раздавать, конечно, учитывая тот факт, что сейчас популярность домашних ахатин растет. С другой стороны, плодящаяся улитка не вырастает до больших размеров — а нам как раз хотелось бы вырастить гиганта. Наши яйца еще не откладывали. Кладут они обычно под сотню яиц, из которых половина точно вылупляется.

— На одном из “улиточных” сайтов прочитала историю о том, как гигантская улитка выбралась ночью из тесного контейнера, совершила восхождение на потолок, попутно уничтожив ровную полоску обоев, и ухнула прямо на спящего хозяина. А ваши улитки в такие переплеты не попадали?

— Поскольку улитки не покидают пределов террариума, особенных приключений с ними не случается. Из историй были разве что периодические падения с высоты, когда улитка не рассчитывает силы (или когда на нее наползает другая). Мы используем в качестве грунта землю, так что падение не оборачивается особыми неприятностями; но если вместо земли будут камни (некоторые заводчики используют их) — это чревато трещинами и сколами раковины. Которые, впрочем, при достаточном количестве кальция в еде довольно быстро зарастают.

— Какие чувства они у вас вызывают?

— Такие же, как любой домашний питомец, у которого есть свой характер. У улиток он есть — это точно.

— Анатолий, вы считаете ахатину идеальным домашним животным. А каким людям улитка не подходит?

— Некоторые из моих знакомых просто не переносят вида улитки и считают ее “мерзкой”. Видимо, из-за слизи, которую выделяют улитки при движении. На самом деле слизь (как и всё остальное) совершенно не имеет запаха. Аллергии на улитку не бывает.

Источник

Чувствует ли улитка боль: почему наше восприятие других живых существ так ограничено

Я использую в своей научной работе моллюсков, и на этот вопрос мне приходится отвечать регулярно. Как и любые эксперименты на животных, особенно касающиеся их мозга, опыты над морским зайцем Aplysia californica — дело порой брутальное. Аплизия — брюхоногий моллюск, вырастающий за год из небольшой улитки в толстого слизня размером с котенка. Конечно, мы усыпляем своих аплизий раствором магниевой соли перед тем, как проводить над ними какиелибо эксперименты, но человеку в принципе сложно смотреть на вскрытие животного за пределами собственной тарелки и не видеть, что кромсают его самого.

Что на самом деле хочет понять человек, когда спрашивает, больно ли улитке? Ему хочется знать, что бы он чувствовал, если бы сам в этот момент был улиткой. Он представляет себя проснувшимся в теле этого животного, как герой повести «Превращение» Франца Кафки, в полном сознании,но без дара речи. Он пытается увидеть в движениях улитки крик о помощи. Ему чудится страшный экспериментатор со шприцем и ножницами, злорадно хохочущий над его несчастным склизким телом.

Человеческая боль — это сложное субъективное ощущение, и интересует нас не то, как улитка физически реагирует на боль, а то, что она при этом испытывает внутри.

Нет никаких сомнений, что улитка не испытывает ощущений подобных нашим. Она не может пытаться издать крик о помощи, потому что у нее нет голосовых связок, лингвистических центров в мозге и представления о том, что такое помощь. Она не может пугаться экспериментатора, потому что она его не видит, не слышит и не ощущает иначе как в форме набора осязательных стимулов. Ее глаза — два мелких пятнышка, способные максимум отличать свет от темноты. Она не в курсе, как выглядит человеческий мир. Она не понимает, где находится, в привычных человеку пространственных или временных категориях. Наше понятие боли к ней неприменимо, как неприменимо понятие оперативной памяти к утюгу.

Но что-то же улитка испытывает? Она реагирует на то, что с ней делают, именно так, как будто ей больно. Убегает, если ее ткнуть, извивается, если ее держать в руке, выпускает облако фиолетовой слизи, если ее долго дергать или вытащить из воды. Значит, все эти опасные стимулы так или иначе в нее проникают. Что бы я чувствовал, если бы ощущал все эти стимулы?

Фундаментальное ограничение восприятия человеком любых других существ состоит в том, что мы стремимся с помощью наблюдений понять о них то, что наблюдению недоступно. Мы можем судить о других только потому, что они делают. Но интересуют нас не закономерности движения («если столкнуть Серегу в канаву, он издаст громкий звук»), а скрытый от нас мыслительный процесс («если столкнуть Серегу в канаву, он сильно разозлится»). Мы не можем наблюдать внутреннее состояние других людей, зато можем наблюдать внутреннее состояние себя. Поэтому мы представляем, что будет, если в канаве окажется не Серега, а мы сами, и какие при этом мы будем издавать звуки. Проделав такую мысленную операцию, мы осознаем, что Серегу, наверное, не надо толкать в канаву.

Но как быть, когда другое живое существо — не Серега, по всем статьям похожий на меня и, вероятно, размышляющий сходным образом, а морской заяц?

Интуитивно человеку кажется, что тело — оболочка, внутри которой сидит независимое от нее сознательное существо. Мы смотрим из своих глаз, как из перископа, слушаем своими ушами, как микрофонами, наблюдаем за сигналами собственных нервных клеток, как будто сидим в театре и смотрим на сцену. Представляя себя Серегой, человек представляет свою личность в его теле. Точно так же, представляя себя улиткой, человек представляет, что сознательное существо из его мозга переехало в новую оболочку и смотрит другой спектакль — но при этом остается самим собой. Испытывает те же ощущения, думает те же мысли, только ничего не может по этому поводу сказать или сделать. Разумеется, от этого человеку становится страшно.

Но если тело улитки — оболочка, в которую принципиально можно установить человеческое сознание, то почему тогда нас не нервирует убийство бактерий? Те, как и улитки, реагируют на то, что с ними делают: избегают опасных веществ и температур, двигаются в сторону света или, наоборот, от него прячутся и так далее. Но если убегающая от укола улитка наводит нас на мысль о том, что она испытывает боль, то убегание бактерии от кислоты мы объясняем просто особенностями ее строения. На каком именно основании мы решаем, у кого есть взгляд изнутри, а у кого нет?

Раньше люди этот гордиев узел рубили с плеча: человек имеет душу, потому что он подобие Бога, а все остальные живые существа — просто механические устройства. Но мне сложно представить современного здравомыслящего человека, который может посмотреть на шимпанзе или даже собаку и решить, что это роботы, которые не испытывают хотя бы отчасти тех же самых ощущений, эмоций и мотиваций, что и мы. В масштабах всего живого мира эти млекопитающие по своему внутреннему строению от нас почти неотличимы. Нет никаких причин полагать, что они не могут бояться или радоваться, страдать или веселиться, что им не может быть больно или приятно, и что эти чувства они испытывают как-то принципиально иначе, чем человек.

Но где именно пролегает эволюционная граница, на которой механические реакции становятся субъективными ощущениями? Каких животных мы можем понять с помощью своего мышления, а какие нашему воображению принципиально недоступны? У кого из животных есть «первое лицо», точка зрения, понятная сидящему у нас в голове человеку?

Когда студенты спрашивают, больно ли улитке, которую я на лекции тыкаю в жабры, я обычно отвечаю, что нет, потому что иначе она бы выпустила свои фиолетовые чернила. Но это просто отговорка. На самом деле, чтобы понять, больно ли улитке, нужно представлять, откуда берется сознание и в чем оно состоит — а это, возможно, самый неоднозначный вопрос, который вообще стоит перед человечеством.

Исторически считалось, что сознание, оно же субъективность, оно же душа, есть особая материя, независимая от материального тела. Такая философская позиция называется «дуализм», то есть двойственность: есть материальное, а есть сознательное. Главной фигурой в истории дуализма считается Рене Декарт с его знаменитым утверждением: «Мыслю, следовательно, существую». Вышеупомянутую метафору «сцены», на которой сознание наблюдает происходящий в мозге «спектакль», придумал неистовый критик дуализма Дэниел Деннет и назвал именно в честь Декарта «картезианским театром» (Картезий — латинизированное имя Декарта).

Типичный аргумент против дуализма довольно простой. Если сознание независимо от материи, то как оно может на эту материю влиять, заставляя нас что-то делать? Если оно все же влияет на материю, то не означает ли это, что на материю при этом должны действовать материальные силы? А если на материю со стороны сознания действует материальная сила, то разве не делает это материальным и само сознание? Если же сознание никак не влияет на тело, то зачем оно вообще нужно? Если нет влияния, то сознание никак не отражается на работе мозга, никак не меняет хода мыслей, не влияет на память, эмоции, мотивации и движения — ведь сегодня мы хорошо понимаем, что все эти вещи имеют материальную природу. Если сознание ни на чем не отражается, говорят дуалистам их оппоненты, то как вообще оно могло возникнуть в процессе эволюции?

Противоположность дуализму — физикализм, заявляющий, что никакой двойственности нет. Все материально и все состоит из физических объектов, которые двигаются и взаимодействуют друг с другом физическими силами по физическим законам. Сознание, по мнению типичного физикалиста, — это особый, конкретный, физический признак мозга, верховный главнокомандующий, который у разных животных может там быть или не быть, и благодаря которому мозг этого животного может контролировать сам себя. Главная проблема физикализма — это объяснить, как из движения материальных объектов в мозге возникает субъективное ощущение этого мозга. Многие философы считают эту проблему принципиально неразрешимой и называют ее «трудной проблемой сознания».

Я придерживаюсь точки зрения, пограничной между дуализмом и физикализмом, которая ближе всего к философской школе эпифеноменализма (по части изобретения »-измов» философам нет равных). Эпифеноменалисты считают, что сознание — это не отдельно существующее свойство живого, а побочный продукт какого-то другого свойства. Сама работа мозга в определенных обстоятельствах порождает сознание, которое ни для чего конкретного не нужно, а просто есть. Эпифеноменалистов обычно относят к дуалистам, потому что для них сознание и мозг — это разные вещи, и в этом я с ними согласен. Но, на мой взгляд, «дуализм» должен заключаться не в разделении материи и сознания, а в разделении материи и информации*. Это же касается и всей биологии.

Кусок ДНК и нуклеотиды, из которых он состоит, — это материя. Ген, записанный в этом куске, — это информация. На мой взгляд, это то же самое, что дуализм мозга и сознания. Но разве скажет кто-нибудь, что ген не влияет на ДНК? Только благодаря конкретной последовательности нуклеотидов ДНК может исполнять свою функцию, производить белки, копироваться, распределяться между клетками. Только благодаря своей конфигурации материя приобретает осмысленное направление движения. С точки зрения истории жизни на земле конфигурация первична, а материальная форма вторична — ведь до появления ДНК гены жили в другом носителе, РНК, но точно так же заставляли этот носитель двигаться и размножаться. Информация определяет функцию.

Точно так же и мозг приобретает осмысленность и направление движения за счет своей конфигурации. Причем если конфигурация ДНК — это просто буква за буквой, то конфигурация мозга — это почти бесконечное пространство возможностей. Как мы увидим, на эту конфигурацию влияет каждое событие, происходящее с мозгом за время его существования. Конфигурация мозга, с моей точки зрения, и есть сознание в самом общем смысле, и при желании это понятие можно применять к кому угодно. Вопрос в том, что в силу различий в строении мозга, а значит, и в его конфигурации, у разных животных сознание очевидно ощущает себя по-разному. Это и требует объяснения. Объяснять нужно не что такое сознание, откуда оно взялось и где оно живет (оно живет везде и нигде конкретно), а почему именно наша конфигурация мозга ощущает себя так, как она ощущает, и что вообще значит, что некая система «ощущает себя».

Я согласен с дуалистами в том, что сознание, то есть конфигурацию мозга, можно рассматривать отдельно от самого мозга. Теоретически его можно даже перенести в другой носитель, если только создать искусственный мозг адекватной сложности. Я согласен с физикалистами в том, что, помимо материи, в мозге нет никаких «особых субстанций», как нет никаких особых «генных» субстанций, витающих между нуклеотидами ДНК. С эпифеноменалистами я согласен в том, что решения мозга достигаются физическими способами, а наши субъективные ощущения естественным образом «вырастают» из этих решений.

Но и «картезианский театр» дуалистов, и «трудная проблема сознания» физикалистов мне кажутся надуманными, а в эпифеноменализме мне не нравится полное отрицание какой-либо роли сознания в материальном мире. По-моему, если воспринимать мозг как материю, движимую информацией сквозь время, то меняется само понятие сознания и все вопросы отпадают. Взаимодействуя с окружающим миром, мозг постоянно усваивает информацию, то есть меняет свою конфигурацию. Эта информация не есть сама материя мозга, но неразрывно с ней связана. Вся совокупность этой информации определяет то, что мозг делает в дальнейшем. Наша субъективность тоже продукт этой информации. Как информация в ДНК — это то, что, строго говоря, живет и эволюционирует, так и информация в мозге — это то, что думает и осознает.

Источник