- Психопатия (расстройство личности)

- Что же такое личностное расстройство и в чем оно себя проявляет

- Последствия психопатии

- Чем можно помочь человеку с личностным расстройством

- Психопаты в обществе и жизнь рядом с ними

- Чем отличается нормальный человек от психопата?

- Ученые о психопатии и психопатах

- Симптомы психопатии

- Типы психопатов

- Известные психопаты

- Психопат в семье

- Как вести себя с психопатом

- Кто такие психопаты и эмпаты с точки зрения науки

Психопатия (расстройство личности)

Когда мы называем человека психопатом, чаще мы предполагаем крайнюю неуравновешенность оппонента. Что же такое психопатия – страшная болезнь или же просто некая особенность личности человека?

Во времена СССР был широко распространен такой психиатрический термин как «психопат».

С тех незапамятных времен прошло уже не одно десятилетие, термин прочно обосновался в русском разговорном языке. Когда мы называем человека психопатом, чаще мы предполагаем крайнюю неуравновешенность оппонента. Что же такое психопатия – страшная болезнь или же просто некая особенность личности человека?

Для начала стоит отметить, что само по себе слово психопат давно никто не употребляет. Термин «психопатия» давно заменили на более «толерантный» термин – личностное расстройство.

Существуют много медицинских классификаций психопатий (расстройств личности) и они продолжают меняться и по сей день. В современной классификации болезней МКБ-10 (применяемой на практике врачами) расстройства личности кодируются шифром F 60.

Распространенность психопатии среди населения от 2 до 30% (по разным источникам).

Что же такое личностное расстройство и в чем оно себя проявляет

Впервые термин психопатия был использован И.М.Балинским в 1886 году.

Распространенное мнение многих психиатров, который следует здесь озвучить, заключается в том, что личностное расстройство (психопатия) это не болезнь. Это такая особенность характера и личности — «негармоничный психический склад», который затрудняет поведение и приводит к проблемам при взаимодействии с другими людьми.

Великому русскому психиатру П.Б. Ганнушкину мы обязаны знаменитой триадой при определении психопатии, на которую ориентируются специалисты по сей день — когда мы имеем дело с личностным расстройством, то оно всегда будет сопровождаться тремя признаками: стабильностью, тотальностью и социальной дезадаптацией.

То есть, по сути своей, личностное расстройство заключается в том, что некоторые черты характера человека очень сильно заострены по отношению к другим его чертам. И эти самые, заостренные черты являются тотальными, то есть они проявляются во всех жизненных сферах человека (дом, работа, друзья), стабильными, то есть если они сформировались, то остаются с человеком на всю жизнь, а так же сопровождаются трудностями с социальной адаптацией.

Здесь стоит особенно подчеркнуть тот факт, что личностное расстройство это патологическое состояние характера, личностные особенности человека, а не его психических функций.

Наибольшие трудности человек с личностным расстройством испытывает в процессе взаимодействия с социумом. Такому человеку сложно ужиться в коллективе, сложно устанавливать длительные отношения с противоположным полом, вплоть до полного одиночества, которое часто выбирают такие люди. Однако, сложность так же заключается в том, что человек, страдающий личностным расстройством зачастую вовсе не хочет быть один, у него именно не получается встроить коммуникацию.

Последствия психопатии

Нередко проблемы подобного плана приводят таких людей к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами (далее ПАВ).

Практически каждый человек, страдающий сейчас синдромом зависимости, когда-то страдал именно личностным расстройством. Непонимание механизмов окружающей реальности, страх быть непринятым, импульсивность, нежелание мыслить на несколько шагов вперед даже в рамках простейшего часто приводит человека именно к употреблению ПАВ или алкоголя. При помощи такого «лекарства» психопат уходит не столько от реальности, сколько от самого себя.

У психопатов так же нередки попытки суицида. И снова по тем же причинам, что мы описали выше – страх перед окружающим миром, непонимание элементарных жизненных закономерностей. Такой вот «простой» способ решения всех проблем.

Классическим и наглядным признаком психопатии, по мнению «старых врачей психиатров» являются шрамы на предплечьях (следы самопорезов и самоповреждений).

Психопаты (особенно с преобладанием эмоциональных нарушений) могут быть склонны к совершению преступлений.

Чем можно помочь человеку с личностным расстройством

На том этапе, когда эмоциональные колебания достигают своего пика, безусловно, требуется медикаментозная помощь, нередко стационарного типа. Необходимо выровнять эмоциональный фон, восстановить жизненные силы человека.

Далее на определенном этапе лечения обязательно должна присоединиться психотерапия. Именно психотерапевт должен помочь человеку адаптироваться к социуму, помочь ему быть самим собой, но при этом раскрыть свой потенциал в каком-то полезном, нужном русле.

На сегодняшний день существует огромное количество психотерапевтических методов и практик. Тут скорее нужно подобрать то направление психотерапии, которое будет действительно помогать и работать, это скорее индивидуальный процесс.

Так или иначе, но личностное расстройство, не будучи настоящим заболеванием порой приводит человека к куда более печальному концу нежели истинная болезнь.

Не стоит игнорировать патологические проявления характера человека, можно и нужно обращаться за помощью к специалистам, которые помогут, во-первых отличить болезнь от личностного расстройства, а во-вторых предложат способы коррекции таких патологических черт. Тем самым, вероятно можно будет избежать многих проблем, впрочем, как и самому человеку жить станет намного проще.

Источник

Психопаты в обществе и жизнь рядом с ними

Все идет не плану, все развивается не так, как им хотелось. Желания не удовлетворены, цели не достигнуты – они крайне раздражены и злы. Их не волнует мнение и реакция тех, кто их окружает. Ничто и никто не в силах их остановить. В таком состоянии они способны перейти на прямые агрессивные действия.

Они – это люди, которые ведут себя психопатически, игнорируя принятые социальные нормы. Они – это психопаты. Среди преступников достаточно большое количество так называемых асоциальных психопатов. Хорошо, что психопатия – особенность развития личности, а не психическое заболевание, которое может освободить от уголовной ответственности.

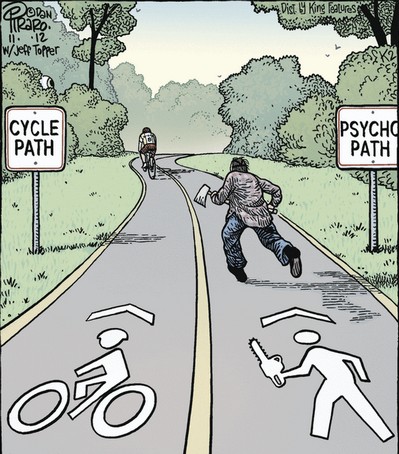

Чем отличается нормальный человек от психопата?

У нормального человека присутствуют мощные сдерживающие механизмы – социальные мотивы. Эти мотивы представляют собой внутреннюю потребность быть хорошим человеком, прежде всего, в своих собственных глазах, соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения. Именно благодаря данным мотивам каждый из нас может поставить себя на место другого человека (испытывает эмпатию). Эмоциональный срыв, жестокое отношение к другому приводит к потере уважения и любви к самому себе.

У психопатов отсутствуют такие социальные мотивы. Кроме того, у них особый темперамент и мышление: психопаты импульсивны, они не могут адекватно оценить возможные последствия своих действий. Это приводит к нарушению самоконтроля. Довольно часто особенности личности психопатов бросаются в глаза и могут предостеречь окружающих. Однако, к сожалению, встречаются люди с психопатиями, которые очень сложно выявить.

Ученые о психопатии и психопатах

Психопатия – это стойкое расстройство личности, которое складывается в раннем возрасте и длится на протяжении всей жизни. Данная патология выражается в искажении цельности личности, что является причиной расстройства адаптации и осложнения отношений между людьми.

Психопаты – это люди, которые, со слов К. Шнайдера, из-за своего особенного безумия страдают сами и подвергают страданию окружающих. Их отклонения в поведении могут либо сглаживаться, либо усиливаться. Человек с расстройством личности не осознает, что болен и нуждается в психиатрической помощи.

Существует тормозимые и возбудимые психопатии. К тормозимым относят ананкастных, психастенических, сенситивных шизоидов и астенических психопатов. В группу возбудимых входят эпилептоидные, эксплозивные, паранойяльные, неустойчивые, истерические и гипертимные психопаты.

Симптомы психопатии

Психопатия является пограничным состоянием, которое располагается между личностными акцентуациями и прогрессирующими психическими болезнями. В России для выявления заболевания учитывают такие симптомы как:

— расстройство всего психического склада;

— устойчивое нарушение личности;

— выраженные дефекты социальной адаптации;

— полная картина психопатических особенностей;

— совокупность патологических черт характера.

Типы психопатов

Кто-то из больных выделяется предрасположенностью к жестокому двуличию, взрывам гнева и интригам. Они не просто «отравляют» жизнь окружающим, но и осложняют свою жизнь. Иные психопаты страдают сами, в первую очередь, от чрезмерной нерешительности, застенчивости, склонности к «копанию» внутри себя.

Необходимо понимать, что не любая застенчивость или взрывчатость психопатическая. Болезненные проявления настолько обычно ярки и отчетливы, что их заметит даже ребенок. Неестественное поведение отпечатывается на всем жизненном пути больного и выражается практически во всех его поступках.

Патологические развития – прочная, практически необратимая поломка в состоянии человеческой души, спровоцированная долговременной психической травмой. Например, воспитание в очень строгой семье или, наоборот, в семье в которой все разрешено и поощряется высокомерие и хвастливость. Но и здесь большое значение имеют врожденные задатки характера.

Дурное воспитание и условия жизни очень сильно отпечатываются на характере человека. Но психопатами рождаются или становятся в раннем возрасте. Все остальные же факторы могут просто усугубить или сгладить болезненный характер.

Известные психопаты

Психопатами считают таких великих людей как Пушкин, Нерон, Сталин и Дарвин. Некоторые из них запомнились великими открытиями, а кто-то безжалостностью и жестокостью. Но все это только разнообразные нарушения в чертах характера.

Психопат в семье

К сожалению, большое число людей проживают рядом с психически неуравновешенными родными. Они могут быть совершенно неопасными или же, напротив, враждебными, но все нуждаются в специальном отношении. Лучше, чтобы специфику обращения объяснил врач после проведенного предварительно осмотра.

Как вести себя с психопатом

Будьте на шаг впереди

Зачастую человека, страдающего психопатией, довольно сложно устроить на лечение в специализированном заведении. Поэтому необходимо, прежде всего, поработать над своим поведением. Вы должны в большей мере снизить выражение агрессии с его стороны. Психопаты страшны именно своей непредсказуемостью. В связи с этим вам следует всегда быть начеку. Даже абсолютно невинный разговор или невольное прикосновение может спровоцировать нападки у нестабильной личности.

Сумейте отвлечь внимание

Если вы видите, что поведение человека постепенно изменяется в негативную сторону, лучше выйдите из помещения или отвлеките внимание психически неуравновешенного человека его любимыми темами, музыкой, фильмами.

При угрозе для своего здоровья зовите на помощь и убегайте

Не забывайте, что больные склонные к маниакально-депрессивному психозу, почти не чувствуют боли. Соответственно использовать силу и газовые баллончики не нужно, так вы лишь еще больше разозлите психопата. При угрозе для здоровья зовите на помощь и убегайте.

Избегайте конфликтов

Всегда пытайтесь не вступать в конфликт, ведите себя предельно спокойно и доброжелательно. Также не ссорьтесь с окружающими, больной может впасть в бешенство от сильных криков.

Действуйте по ситуации

Помните, что нет универсального совета или действенного метода воздействия на психопата. Каждая конкретная ситуация нуждается в индивидуальном подходе.

Как противостоять развитию психопатии?

Родители должны запомнить, что социальные мотивы формируются не сразу, а в течение длительного времени, начиная с раннего детства. Дети должны чувствовать к себе теплое отношение и должны осознавать, что от них ждут ответной реакции, такого же тепла.

Искренняя любовь, привязанность и забота родных ребенку людей (родителей, сестер, братьев, бабушек и дедушек) способствуют развитию социальных мотивов. Если ребенок проявляет сочувствие к другим, стремится сделать кому-то приятно, это должно постоянно поддерживаться, одобряться и поощряться близкими. Только в этом случае шансы на развитие психопатии будут минимальны.

Источник

Кто такие психопаты и эмпаты с точки зрения науки

Существуют ли отличия в мозге доброго человека и злой личности? Наука не только знает ответ на этот вопрос, но и ищет пути, которые смогут превратить жестокость в эмпатию.

Степень эмпатии, заложенной в каждом человеке, в конечном итоге влияет на уровень стабильности и процветания общества в целом. Поэтому ученые уделяют огромное внимание изучению этого чувства. Как работает мозг человека, склонного к состраданию, и того, кем руководят жестокость и зло? И можно ли влиять на эти процессы?

Кто такие психопаты

Идея о том, что немало злодеяний совершены из-за отклонений в работе головного мозга, не нова. Поддерживает ее и нейробиолог Жан Десети, руководитель лаборатории социальной когнитивной нейронауки в Чикагском университете, который провел ряд экспериментов, позволяющих понять, что побуждает некоторых людей проявлять жестокость. Он разделил заключенных, совершивших насильственные действия, на три группы по степени расстройства личности, сопровождающегося отсутствием сочувствия и угрызений совести (психопатия). Осужденным были показаны изображения событий, причиняющих боль (человек наступает на гвоздь, например). Сначала их попросили представить, что боль причиняется им, а затем – другим людям. Во время эксперимента каждому участнику проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ).

Результаты показали, что, представляя свою боль, мозг участников всех групп (даже с самой высокой степенью расстройства личности) работал так же, как у людей не психопатического склада. Но когда речь заходила о страданиях другого человека, то проявлялись разительные отличия в коммуникации между его различными частями. «Если они воображали, что боль причиняется им, то активированная мозговая сеть была типичной, как у всех людей, – говорит Десети. – Но когда они представляли другого человека, характер реакции мозга был совсем другим: не было обнаружено активации в области префронтальной коры, которая называется вентромедиальной префронтальной корой (vmPFC) и участвует во многих функциях социального познания, включая поведение и мораль. Поражения vmPFC нарушают социальное и моральное суждения».

Сканирование показало, что психопаты могут чувствовать свои страдания, но не боль другого человека. Что еще тревожнее – некоторым заключенным действительно нравилась мысль о том, что незнакомец мучается. И чем выше уровень психопатии у человека, тем сильнее реакция в вентральном стриатуме – части мозга, которая активируется, когда мы испытываем приятные ощущения в ответ на стимулы, такие как наркотики или большая сумма денег. Этот участок, вовлеченный в обработку вознаграждений, часто анатомически больше у психопатов. И они находят страдания других приятно возбуждающими.

В исследовании группы ученых из Гарварда 2017 года, опубликованном в журнале Neuron, приводятся доказательства того, что люди, склонные к жестокости, имеют слабую связь между обработкой вознаграждения, происходящей в вентральном стриатуме, и соизмерением последствий, за которые отвечает вентральная медиальная префронтальная кора. То есть, зная о наказании после совершения насилия, они не способны отказаться от соблазна совершить его. Причем анализ показал, что чем больший дефицит в этой связи, тем больше уголовных приговоров у заключенных.

!

Большинство психопатов не становятся преступниками. Они живут обычной жизнью. А часто – и достигают больших высот.

При этом психопаты не дезориентированы и не оторваны от реальности, они не испытывают иллюзий, галлюцинаций или сильных субъективных расстройств, которые характерны для большинства других психических расстройств. Они рациональны и знают, что делают и почему.

Легко ли быть эмпатом?

Как же люди становятся склонными к крайним проявлениям эмпатии или психопатии? В то время как серийные убийцы совершают ужасные преступления практически без угрызений совести, альтруисты проявляют удивительное сострадание, подвергая угрозе собственную жизнь. Но это крайности, большая же часть человечества находится где-то посередине спектра психопат/эмпат.

Многочисленные эксперименты показали, что разные области мозга вовлечены в различные эмоциональные и психологические состояния, моделирующие эмпатию, доброту или, наоборот, психопатологическое поведение.

Эмпатия – способность понимать чувства других людей и сопереживать им. Тенденция к эмпатии проявляется в раннем младенчестве и продолжает развиваться в течение всей жизни. В процентном отношении от одной трети до половины степени сопереживания заложено природой, а оставшиеся 50–67% зависят от среды, в которой воспитывается ребенок. Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале «Развивающая когнитивная неврология», у младенцев в возрасте четырех месяцев уже проявляется эмпатия. И это качество продолжает развиваться по мере того, как мозг созревает и взаимодействует с окружающей средой.

Продолжается этот процесс на протяжении всей жизни и определяется ценностями, культурой и социальными нормами. Всю жизнь мы совершенствуем два различных типа эмпатии: эмоциональную и когнитивную.

Эмоциональная эмпатия – реакция сопереживания, которая самопроизвольно рождается внутри вас. Плакать при просмотре печального фильма или прочтении книги, вздрагивать от чужой физической боли – все это примеры эмоциональной эмпатии. В ней нет никакого рационального смысла, так как вы не тот, кто страдает, но вы все равно реагируете.

!

Высокая степень эмпатии хороша только в абстрактном смысле. В жизни она мешает выживанию вида. Эгоизм же помогает защищать себя и обеспечивает благополучие своей семьи.

Когнитивная эмпатия, или рациональная мысль – сложный мыслительный процесс, при котором мы узнаем о чьей-то проблеме, разбираемся в ней и реагируем соответственно. Например, вы видите, как ваши соседи грузят вещи. Они могут съезжать в более скромное жилье из-за финансовых проблем. В этом случае вы испытываете грусть. Или же – это переезд в лучшие условия жизни. Тогда вы чувствуете радость, возможно, с примесью зависти. В когнитивной эмпатии участвуют несколько областей мозга, рассредоточенные по всей коре, включая верхнюю височную борозду и среднюю префронтальную кору.

Эмоциональная эмпатия предшествует развитию когнитивной – мозговые процессы, участвующие в ее образовании, намного проще. За нее отвечают правая супрамаргинальная извилина, которая является частью коры головного мозга, и лимбическая система, включающая в себя миндалину, где обрабатываются первичные эмоции.

Сострадание, которое мы испытываем, совсем не обязательно приводит к очевидным поступкам. Глотая слезы при многочисленных просьбах о помощи, большинство не кидается переводить деньги на счет пострадавшего, или чувствуя острую боль при виде бездомных животных, не спешит забирать их к себе. И это ни в коем случае не говорит о моральной черствости.

Перейти на светлую сторону

Управление импульсивными желаниями, основанное на трезвом рассмотрении последствий, называется типом медленного мышления и эволюционно является навыком высшего порядка. Развивается это с возрастом (примерно к 20 годам), что объясняет склонность подростков к неоправданному риску и иногда к жестокости. Но молодежь вырастает и учится контролировать свои эмоции, в то время как психопаты никогда не приобретают это качество. Справедливости ради надо сказать, что большинство психопатов не становятся преступниками (так же, как многие преступники не являются психопатами). Эти люди живут нормальной, продуктивной жизнью. А часто – достигают больших высот. Если к эгоизму, нарциссизму и масштабности идей (социопатические тенденции) прилагаются еще какие-то личностные качества, то это выносит человека на верх социальной лестницы. Иногда такие индивиды становятся великими ораторами, лидерами общественных движений и диктаторами…

У каждого человека своя шкала светлых и темных качеств. В зависимости от степени, лежащей в основе психопатии, можно разработать способы помощи и научить заботиться о других людях, сотрудничать с ними, а также сдерживать агрессивное поведение. Понимая процессы, происходящие в мозге, посредством разных медицинских технологий, включая медитацию и поведенческую терапию, можно обучить даже отъявленных преступников делать выбор в пользу добра.

«Мы, безусловно, можем помочь психопатам найти альтернативные пути мышления и ориентирования в социальной среде, – говорит Жан Десети. – Но окно возможностей для такой трансформации открыто не всегда: чем раньше мы начнем обучать когнитивной эмпатии, тем больше у нас шансов. А чем старше человек, тем меньше вероятность «перенастроить» его мозг».

Источник