- 1.4. Теории и модели профессионального стресса

- Читайте также

- 1.3. Теории и модели психологического стресса

- 3.1. Причины профессионального (психологического) стресса

- Глава VII. Экспериментальные модели и методы изучения информационного стресса

- 7.2. Аналитические модели и методы оценки и прогноза информационно стресса

- Философско–психологические модели генезиса невроза и теории психотерапии

- 2.4. Общий план и программа арт-терапевтического вмешательства при переживании травматического стресса и постстрессовых расстройствах, согласно модели САТ

- 1.1. Нарушения пищевого поведения: теории и модели

- 1.1.1. Психосоматические теории и модели

- 1.7. Формирование виктимности: теории и модели

- 1.3. Теории и модели психологического стресса

- 2.3. Модели и теории действия стресса

- 4.1.1. Роль стресса в психосоциальной модели адаптации

- 4.1.2. Роль стресса в биомедицинской модели адаптации

- Глава 7. Модели и механизмы преодоления стресса

- 7.1. Модели преодоления стресса

- 7.2. Модели оценки преодоления стресса

1.4. Теории и модели профессионального стресса

1.4. Теории и модели профессионального стресса

В течение последних двадцати лет отмечается растущий интерес к исследованиям в области профессионального (рабочего) стресса [239, 243, 245, 265, 269, 292, 299, 302, 309, 338]. Развитие стресса на рабочем месте выделено как важная научная проблема в связи с его влиянием на работоспособность, производительность и качество труда, состояние здоровья. В обзорах литературы по проблеме показано, что ряд рабочих стрессоров, таких как ролевая неопределенность, конфликты, недостаточный контроль, рабочая перегрузка и другие обычно бывают тесно связаны с психическим напряжением, психосоматическими расстройствами, а также с неблагоприятными поведенческими последствиями [242, 268, 400].

Однако, результаты изучения профессионального (рабочего) стресса, его причин и проявлений, механизмов купирования и преодоления и других вопросов недостаточно раскрывают такие аспекты этой проблемы, которые связаны со спецификой современных видов операторской деятельности, отражающей характер развития технического и технологического оснащения промышленности, транспорта, энергетики, систем управления в других сферах обслуживания и производства. Характер информационного взаимодействия человека и техники, высокая ответственность и сложность деятельности и ряд других особенностей обусловливает не только возможность развития у специалистов состояния стресса, но и специфические источники его формирования (помимо прочих организационных, физических, социальных факторов), связанных с информационной (умственной) рабочей нагрузкой, процессами преобразования информации, содержанием сообщений и с другими факторами операторской деятельности.

Исследования состояния стресса в трудовой деятельности свидетельствуют о том, что феноменологически и в плане особенностей механизмов регуляции профессиональный стресс представляет специфический вид, который, естественно, отражает физиологические и психологические особенности его развития.

J. Sharit и G. Salvendy [398] определяют профессиональный стресс как многомерный феномен, выражающийся в физиологических и психологических реакциях на сложную трудовую ситуацию. Такой подход, по мнению А. Н. Занковского, позволяет выделить следующие направления исследования стресса: «… 1) определить, какие изменения (параметры) данного феномена соответствуют рассматриваемому виду трудовой деятельности; 2) выявить «желательные области» (как с точки зрения субъективных, так и объективных реакций рабочего) в каждом из исследуемых измерений; 3) стандартизировать отклонения, с тем, чтобы соотнести реакции в каждом из изучаемых измерений. В идеале эти отклонения отразят паттерны реагирования, а также величины и длительность этих отклонений; 4) определить «вес» каждого из исследуемых измерений» [70, с. 147].

Как и в исследованиях стресса жизненных событий, некоторые исследователи профессионального стресса сосредоточились на конкретных типах профессий, в то время как другие изучали более широкие вопросы «ролевого» стресса. Классический пример исследования специфического стресса рабочего места — изучение R. M. Rose [378] работы авиадиспетчеров. Задачи слежения за мониторами вызывают значительный стресс, поскольку требуют больших усилий для поддержания бдительности. Подобные исследования сосредотачивались на изучении роли окружающей среды как источнике стресса, независимо от характеристик и жизненных обстоятельств индивида.

Более поздние работы концентрировались на взаимодействии между личностью и средой. Хорошим примером такого исследования является работа S. Carrere et al. [235], в которой изучалась деятельность водителей городских автобусов и выявлено развитие у них высокого уровня стресса. Водителю не только приходится ежедневно иметь дело с напряженным городским движением и транспортными пробками, но и вступать в контакт с часто враждебной и даже опасной публикой, при этом соблюдать очень жесткое расписание с суровыми штрафами за опоздание. Не все водители реагировали на стресс одинаково — в частности, личности с поведением типа «А» воспринимали свое рабочее окружение как более стрессовое и имели более высокие уровни катехоламинов в моче.

Центральным понятием в литературе по профессиональному стрессу является понятие контроля (то есть оценки и коррекции) способов и результатов деятельности. В работах R. А. Каrаsек [312, 313], посвященных созданию общей теории стресса рабочего места, на основании исследований проблемы контроля выдвинута гипотеза, что переживание стресса возникает при взаимодействии между двумя факторами — ответственностью и контролем («широта работы» и «психологические требования»). Высокую напряженность имеет такая работа (профессия), в которой индивид при большой ответственности имеет недостаточный контроль за способами и результатами выполнения заданий. Автор считает, что «активные» профессии предъявляют большие требования, но также дают большую степень контроля (врачи, адвокаты, руководители). Есть профессии с высоким уровнем контроля, но относительно низкими требованиями (или требования с отставленной реализацией) — ученые, архитекторы, ремонтники, — они считаются наименее стрессовыми. Пассивные профессии (сторожа, вахтеры) дают мало возможностей для контроля, но предъявляют и низкие психологические требования к работнику.

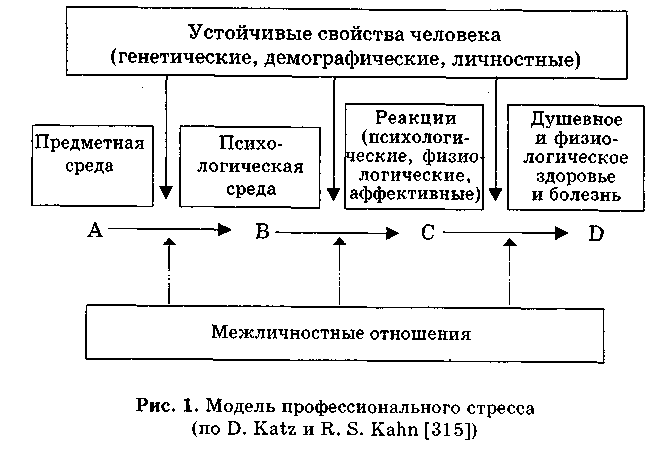

Существует ряд моделей профессионального стресса, среди которых видимо наиболее известной является так называемая Мичиганская модель (и ее варианты), созданная в Институте социальных исследований Мичиганского университета (США). Эта модель стресса (рис. 1), вызванного социальным окружением, отражает особенности восприятия человеком факторов этого окружения и его реакций, а также возможные последствия влияния этого состояния на здоровье индивида. Индивидуальные различия и элементы социального окружения могут изменять эти отношения.

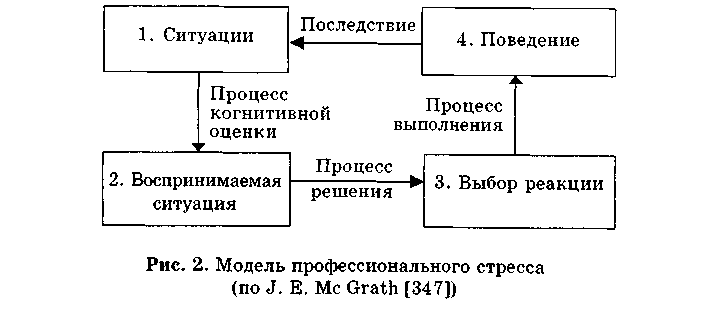

Другая известная модель профессионального стресса предложена J. E. Me. Drath [347]. Согласно этой модели (рис. 2) источником стресса, как и в модели социального окружения, является объективная (реальная) ситуация, которая посредством механизма ее оценки воспринимается как субъективно отраженная. Эта оценка переходит в фазу принятия решения о проявлении специфической реакции, которой является, главным образом, сознательное поведение, а не сочетание поведенческих, физиологических и психологических реакций, как в модели социального окружения. Хотя эти две модели согласуются между собой, они отличаются типом конечных результатов.

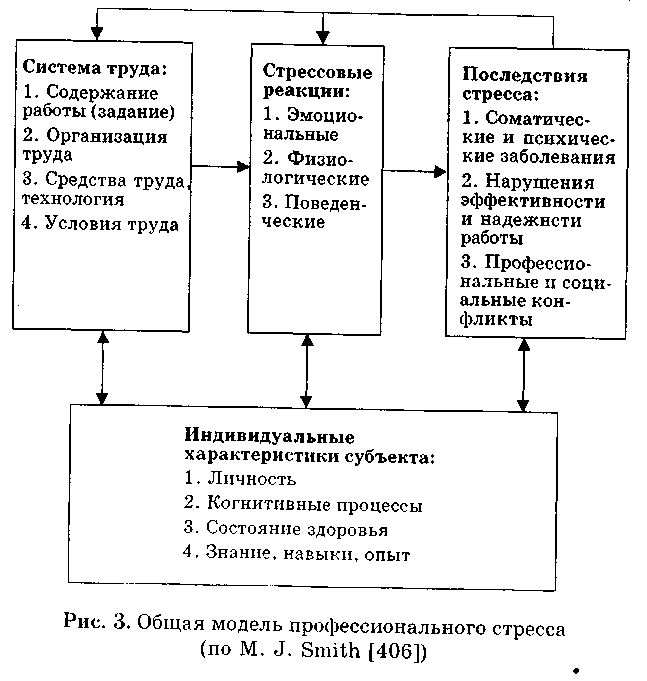

На рис. 3 представлена общая модель профессионального стресса, отражающая содержание и характер взаимосвязи основных ее компонентов. Подобная модель представлена в работе М. J. Smith [408] и более детально изложена ранее М. J. Smith и Р. Саrауоn [411]. В целом факторы системы труда могут вызывать прямые стрессовые реакции, которые регулируются личностными и когнитивными характеристиками. Если эти краткосрочные стрессовые реакции становятся хроническими, они могут привести к значительным негативным последствиям для здоровья и работы.

В русле когнитивного подхода наиболее характерную модель профессионального стресса предложил G. R. Hockey [289]. Рассогласование между требованиями деятельности и когнитивными ресурсами субъекта инициирует активность одного из управляющих контуров, обеспечивающих уменьшение рассогласования. Первый контур включает такие стратегии, как «работать напряженнее» (в краткосрочном, оперативном плане) или приобретение новых навыков (в долгосрочном плане). Это попытки активной адаптации, так как они направлены на снятие рассогласования с помощью управляющего решения усилить использование когнитивных ресурсов. Два других контура также направлены на снятие рассогласования, но путем изменения оценки уровня требований и (или) целей деятельности (второй контур) или управления внешними условиями труда (третий контур). Последнее возможно только для тех видов трудовой деятельности, где высок уровень субъективного контроля. Все эти три варианта регуляции стресса характеризуются различными уровнями затрат ресурсов. В первом случае (прямой когнитивный контроль) деятельность сохраняется на должном уровне ценой возросшего усилия и физиологической активности. Во втором (когнитивная переоценка) — стабильность психического состояния индивида достигается ценой снижения эффективности деятельности. В третьем (косвенный когнитивный контроль) эффективная деятельность может быть сохранена без дополнительных усилий путем, например, более целесообразного планирования или лучшей организации труда.

В контексте этой модели напряженность определяется как затруднения в сохранении (удержании) целей деятельности и связана с использованием прямого когнитивного контроля. Напряженность возникает чаше всего при высокой нагрузке (когда усилия и так достаточно высоки), особенно в условиях, когда низкий субъективный контроль за деятельностью не дает свободы в выборе стратегии. Напряженность связана с активной поведенческой адаптацией и включает высокие субъективные усилия, активацию и компенсаторную регуляцию деятельности. При этом напряженность и усилия не тождественны [70].

Наиболее детально механизм когнитивной оценки излагает Т. Сох [247]. По его мнению, этот механизм включает: 1) требования к индивиду; 2) индивидуальные особенности, навыки и общие способности адаптации к требованиям (личные ресурсы); 3) ситуационные ограничения, влияющие на процесс адаптации; 4) внешняя поддержка. Абсолютный уровень требований не является определяющим для возникновения стресса. Более важно рассогласование, которое возникает между уровнем требований и личностными ресурсами, причем уровень такого рассогласования может обусловливать либо только функциональную активацию (напряжение), либо при его значительных величинах — развитие стресса.

Разработка концепции профессионального стресса как проблемной ситуации дана в работах W. Schonpflug [388] и рассмотрена А. Н. Занковским [70]. Указанная ситуация включает два базовых компонента: ориентацию и контроль (управление), которые, в свою очередь, также могут быть разделены на отдельные компоненты. Так, ориентация включает процесс идентификации проблемы (сканирование характеристик проблемы, ее определение, субъективные оценки и целеполагание) и процесс формирования стратегий решения проблемы. В контроле могут быть выделены реализация деятельности по решению проблемы и приобретение новых адаптационных навыков. Если результатом ориентировки будут неудачи в идентификации проблемы и ошибки в формировании стратегий решения проблемной ситуации, то неизбежно возникновение стрессогенного состояния и сопровождающего его чувства беспокойства, беспомощности и неопределенности [286]. Ошибки контроля, обусловленные чрезмерными усилиями или обратной связью от предшествующих ошибок контроля, возвращают индивида на фазу идентификации проблемы или провоцируют компенсаторную деятельность. В обоих случаях проблемная ситуация не получает своего разрешения.

Каждая из приведенных выше теорий и моделей стресса внесла заметный вклад в развитие и понимание этого явления, но каждая из них имеет и свои ограничения. Большинство из этих ограничений проявляются при переключении с анализа стресса на каком-то одном уровне функционирования человека на более широкий, интегративный уровень анализа и представления о сущности стресса.

Прямое перенесение положений о физиологических особенностях развития и проявления стресса в область психологии оказалось мало продуктивным. По мнению R. Lasarus [337], физиологический и психологический стресс существенно различаются между собой по особенностям воздействующих стимулов, по механизму его развития и характеру ответных реакций. Если при физиологическом стрессе происходит нарушение гомеостаза при непосредственном воздействии стимула на организм, а его восстановление осуществляется висцеральными и нейрогуморальными механизмами, которые обусловливают стереотипичный характер реакций, то психологический стресс развивается в результате оценки значимости ситуации для субъекта, его интеллектуальных процессов и личностных особенностей.

Общим для всех моделей психологического стресса является то, что авторы стремились определить его сущность, главным образом, через регистрируемые параметры. С этой точки зрения, как отмечает Н. И. Наенко [137], можно выделить два подхода в изучении этих показателей. Первый подход заключается в прямом сопоставлении психологических характеристик состояния с физиологическими показателями и результативностью деятельности. В этом случае физиологические показатели и изменения в поведении используются в качестве индикаторов психологического стресса. Это характерно для модели Н. Wolff [430], где стресс рассматривается через призму физиологических реакций на социально-психологические стимулы, а также для модели В. Dohrenwend [250], в которой стрессовая реакция на подобные стимулы выражается в поведенческой форме. Основной недостаток этих моделей заключается в отсутствии объяснений в различии реакций на угрожающий стимул.

Второй подход основывается на стремлении изучить психологическую природу стресса, раскрыть психологические предпосылки и закономерности проявления тех или иных внешних реакций, которые рассматриваются лишь как индикаторы психических процессов. Представители этого подхода в своих моделях в качестве ведущих признаков стресса определяют различные психологические переменные: Н. Basowits et al. [212] — реакцию тревоги, вызванную угрозой неудовлетворения основных нужд, F. Alexander [203] — эмоциональные факторы, R. Lazarus [333] — оценку человеком угрозы, D. Mechanic [349] — адаптацию к условиям ситуации и к своим чувствам и т. д. Все эти исследователи, хотя и в разной степени, полагают, что физиологические реакции человека при стрессе связаны с психологическими переменными и взаимно обусловлены.

Трудность анализа рассмотренных моделей связана с тем, что их авторы используют различные определения и толкования понятия стресс, что препятствует концептуальной интеграции знаний о стрессе. Так, D. Mechanic определяет стресс в понятиях реакций индивидов на ситуацию, Н. Basowitz и его коллеги — как качество ситуации, которое не зависит от отношения индивида к ней; Н. Selye, В. Dohrenwend и некоторые сторонники механической модели определяют стресс как создающее помехи состояние, являющееся внутренней реакцией на стрессоры. В модели F. Alexander стресс рассматривается и как качество стимула, и как реакция индивида на него, R. Scott и A. Howard это состояние рассматривают через категорию напряжения.

Некоторые модели содержат спорные допущения. Сомнительно положение Н. Basowitz о том, что стрессовое событие для одного человека обязательно будет таковым и для другого. Модели F. Alexander и Н. Wolff имеют допущение, что любые стимулы, воспринимаемые индивидом как стрессовые, обязательно будут вызывать физиологические и психологические последствия вредного характера. Теория объяснительных стилей С. Peterson и M. Seligman [366], достаточно хорошо отражает состояния, связанные с некоторыми несчастными случаями и болезнями, но не очень подходит для объяснения депрессии, возникающей после стресса. В теории «самоэффективности» A. Bandura [210], недостаточно четко определены истоки и механизмы формирования у субъекта убеждений в своих возможностях заблаговременно почувствовать надвигающуюся угрозу и приспособить свое поведение для ее предотвращения.

Сопоставление теорий и концепций психологического и профессионального стресса свидетельствует о том, что они отражают два ракурса содержательной характеристики стресса: с одной стороны, процессуальную и регулятивную, с другой стороны — предметную и коррелятивную (причинно-следственную). Эти два аспекта одной проблемы тесно между собой связаны — любая профессиональная деятельность может порождать психологические причины развития стресса или отражение в психологическом статусе и в поведении эффектов неблагоприятного воздействия факторов физической и социальной среды, также как любой психологический стресс внутриличностной и межличностной природы находит свое отражение в поведенческой, в том числе и рабочей, активности человека.

Особенно выражена отмеченная взаимосвязь этих двух форм стресса в профессиональной деятельности человека-оператора, которой присущи все возможные аспекты развития профессионального стресса (в его рабочей, социальной, организационной, экономической, психологической составляющей) и психологического стресса (как когнитивной регуляции информационно-энергетических и поведенческих процессов и реакций). Но в этой деятельности имеется ведущий компонент — информационное взаимодействие человека с техникой, который, по-видимому, определяющим образом влияет на развитие психологического стресса и который ни в одной из рассмотренных теорий не был предметом пристального изучения в связи с проблемой стресса.

Краткий обзор различных теорий и моделей стресса свидетельствует о том, что каждая из них рассматривает, учитывает преимущественно какую-либо одну сторону многогранной проблемы. Продвижение вперед в понимании этого явления возможно путем дальнейшего развития отдельных теоретических положений, а также, что очень важно, пытаясь их совместить, сопоставить, дополнить для получения более цельной картины. Те трудности, которые стоят на пути дальнейшего изучения стресса и, в частности, его психологических аспектов связаны также с отсутствием общепринятого его определения, узкой концептуализацией, отсутствием обобщающей, системной модели, которая могла бы содержательно отразить особенности функционирования организма и психической детерминации этого процесса на всех уровнях и этапах развития стресса.

Кроме того, есть серьезные методологические проблемы, связанные с измерением стресса. Является ли стресс независимой переменной? Если да, то что можно сказать о внешней не очевидности факторов, которые могут иногда вызывать его? Как следует рассматривать различия между индивидами и у конкретного индивида, но в разных ситуациях, в возможностях (ресурсах) купирования стресса? В чем заключаются особенности и различия действия на человеческий организм разных стрессовых ситуаций: навязанных, приписанных, выдуманных, выбранных и т. п.? Каково соотношение генетических и социокультурных факторов в происхождении стресса? Эти и многие другие вопросы пока остаются без ответа.

Читайте также

1.3. Теории и модели психологического стресса

1.3. Теории и модели психологического стресса С именем Р. Лазаруса [103, 329–338] связана разработка когнитивной теории психологического стресса, основу которой составляют положения о роли субъективной познавательной оценки угрозы неблагоприятного воздействия и своей

3.1. Причины профессионального (психологического) стресса

3.1. Причины профессионального (психологического) стресса Информационный стресс в операторской деятельности по своей природе, является разновидностью профессионального (рабочего) стресса. Причины его возникновения связаны с экстремальными воздействиями, прежде всего,

Глава VII. Экспериментальные модели и методы изучения информационного стресса

Глава VII. Экспериментальные модели и методы изучения информационного стресса 7.1. Методы моделирования информационного стресса Изучение проблемы информационного стресса в операторской деятельности, а также решение прикладных задач экспертизы и отбора кандидатов на

7.2. Аналитические модели и методы оценки и прогноза информационно стресса

7.2. Аналитические модели и методы оценки и прогноза информационно стресса Многочисленные исследования, некоторые результаты которых изложены в III главе, свидетельствуют о том, что состояние психической напряженности и стресса может быть следствием выполнения сложной,

Философско–психологические модели генезиса невроза и теории психотерапии

Философско–психологические модели генезиса невроза и теории психотерапии И. Ялом очень точно замечает, что «экзистенциализму нелегко дать определение, – так начинается статья об экзистенциальной философии в одной из крупнейших современных философских энциклопедий.

2.4. Общий план и программа арт-терапевтического вмешательства при переживании травматического стресса и постстрессовых расстройствах, согласно модели САТ

2.4. Общий план и программа арт-терапевтического вмешательства при переживании травматического стресса и постстрессовых расстройствах, согласно модели САТ Программа арт-терапевтического вмешательства при стрессовых и постстрессовых расстройствах может быть

1.1. Нарушения пищевого поведения: теории и модели

1.1. Нарушения пищевого поведения: теории и модели Пищевое поведение человека лежит в рамках континуума, включающего нормальные пищевые паттерны, эпизодические пищевые расстройства и, наконец, патологическое пищевое поведение. Несмотря на то что чрезвычайно сложно

1.1.1. Психосоматические теории и модели

1.1.1. Психосоматические теории и модели В 1818 году немецкий врач из Лейпцига Хайнрот (Heinroth, 1818) ввел термин «психосоматический». Через 10 лет М. Якоби ввел понятие «соматопсихическое» как противоположное и в то же время дополняющее по отношению к «психосоматическому». В

1.7. Формирование виктимности: теории и модели

1.7. Формирование виктимности: теории и модели В психологии существует несколько теорий, которые могут быть использованы для объяснения такого феномена, как формирование психологии жертвы, или повышенной виктимности. Иногда также используются термины «синдром жертвы»,

1.3. Теории и модели психологического стресса

1.3. Теории и модели психологического стресса С именем Р. Лазаруса [118, 119, 368–379] связана разработка когнитивной теории психологического стресса, основу которой составляют положения о роли субъективной познавательной оценки угрозы неблагоприятного воздействия и своей

2.3. Модели и теории действия стресса

2.3. Модели и теории действия стресса При изучении физических проявлений стресса допускается, что он ведет к усилению физических проявлений и игнорируются случаи, когда стресс приводит к их уменьшению, которые часто маскируются статистически значимым преобладанием

4.1.1. Роль стресса в психосоциальной модели адаптации

4.1.1. Роль стресса в психосоциальной модели адаптации Теории развития психических расстройств ориентировались главным образом на внутренние процессы как на источники психологических проблем. Психоанализ, например, связывал психическую болезнь в основном с вытесненным

4.1.2. Роль стресса в биомедицинской модели адаптации

4.1.2. Роль стресса в биомедицинской модели адаптации Одна из наиболее распространенных в прошлом медицинских теорий болезни полагает, что болезнь возникает вследствие действия внешних факторов. Любую болезнь можно вылечить, если этот фактор известен и

Глава 7. Модели и механизмы преодоления стресса

Глава 7. Модели и механизмы преодоления стресса Общепризнанным является положение о том, что не каждый человек под воздействием стресс-факторов жизни и деятельности теряет работоспособность, впадает в депрессию или заболевает. Большинству людей удается сохранить свою

7.1. Модели преодоления стресса

7.1. Модели преодоления стресса 7.1.1. Эго-психологическая модель Эта модель базируется на концепции систем защиты, таких как бессознательные адаптивные механизмы, которые являются главными средствами преодоления инстинкта и аффекта: G. Vaillant [488, 490] считает, что существует

7.2. Модели оценки преодоления стресса

7.2. Модели оценки преодоления стресса Одним из аспектов изучения преодоления стресса является определение подходов к оценке меры его эффективности. В настоящее время для оценки преодоления стресса развиваются две общие модели: одна из них – «модель результата» –

Источник