Модель оппонентных процессов

В мотивационном плане модель оппонентных процессов (Opponenten-Prozess-Modell) Соломона и Корбита (Solomon & Corbit, 1974) лучше всего отображает нейрофизиологические или нейрофармакологические процессы, происходящие при возникновении зависимости (ср. рис. 34.2.1). Хотя изначально она создавалась как общая мотивационная модель, строящаяся на принципах негативного подкрепления, она оказалась применимой к зависимостям от психоактивных веществ (Elbert & Rockstroh, 1990; Rosenhan & Seligman, 1995; Koob & LeMoal, 1997). Модель основывается на трех феноменах, играющих решающую роль при развитии зависимости: а) на гедонистическом состоянии, которое возникает при первом приеме вещества и, несмотря на различия в субъективном опыте, может быть описано как общий позитивный первичный аффект;b) на аффективной толерантности,возникающей при дальнейшем употреблении вещества и означающей, что при одной и той же дозе приема наркотического препарата субъективные ощущения притупляются; чтобы вновь достичь первоначального эффекта, необходимо последовательно повышать дозу; с) в связи с этим развитием толерантности возникает аффективный феномен абстиненции;он определяется как негативный гедонистический компонент (т. е. в качестве оппонента) конкретного эпизода приема наркотика, который наступает во второй фазе (одновременно с метаболическим разрушением вещества) во время абстиненции. Под абстиненцией авторы здесь понимают ослабление действия наркотика после его конкретного приема. Соломон и Корбит различали две фазы. Первая фаза, названная процессом А, характеризуется эмоциональным позитивным действием наркотика, наступающим в начальной фазе его приема. Этот процесс зависит от дозы, длительности периода потребления и способа приема. Процесс А инициирует как компенсаторную реакцию (последействие) вторую фазу, процесс В. Эта компенсаторная реакция может состоять, например, в том, что после многократного приема наркотика увеличивается число постсинаптических рецепторов или они становятся более «чувствительными». При прекращении приема наркотика или при снижении его концентрации вследствие метаболической активности удерживается относительно высокая степень воздействия на нервные клетки и наступает последействие вещества. Так как в результате многократного приема наркотика процесс В наступает раньше, проявляется ярче и длится дольше, то он может возникнуть, предвосхищая последовательность А-В, или быть связанным с условным исходным раздражителем. Этот условные дискриминативные раздражители могут последовательно вызывать первичный эффект и/или последействие (процесс В). Хотя теория оппонентных процессов очень хорошо согласуется с факторами, участвующими в возникновении зависимости, она не объясняет ни мотивацию первого или начального потребления психоактивного вещества, ни широко распространенного в населении контролированного употребления алкоголя.

В левой части рисунка изображен один-единственный эпизод приема наркотиков, при котором воздействие не обусловлено. Справа первичный эффект недавно закрепился и процесс Б выражен более ярко. В фазе зависимости прием наркотиков инициируется условной мотивацией, создать процесс А и редуцировать или избежать процесса Б.

Рис. 34.2.1. Теория оппонентных процессов (Solomon & Corbit, 1974)

Источник

Модель оппонентных эмоциональных процессов это

Проблема специфичности эмоций

Всякое эмоциональное состояние включает в себя компонент физиологических изменений. Центральными для теории эмоций являются два вопроса: во-первых, вопрос о специфичности физиологического проявления эмоций. Другими словами, соответствует ли каждому эмоциональному состоянию уникальная конфигурация физиологических реакций?

Во-вторых, это вопрос о соотношении внешнего проявления и внутреннего переживания эмоций. Что возникает сначала: физиологические изменения или субъективное переживание? Влечет ли за собой переживание телесные изменения? Или может быть, что именно телесные реакции вызывают субъективные переживания? Как ни парадоксально, существует традиция «периферического» толкования эмоций (теория Джеймса — Ланге), суть которой заключается в следующем: мы испытываем страх оттого, что дрожим, а не дрожим оттого, что нам страшно; грустим, оттого, что у нас на глазах выступили слезы, а не плачем оттого, что нам грустно.

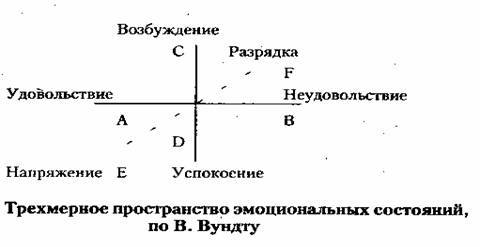

В. Вундт предположил, что любое эмоциональное состояние может быть представлено в виде точки в трехмерном пространстве, координатные оси которого образуются парами возбуждение — успокоение; удовольствие — неудовольствие; напряжение — разрядка.

Некоторые простейшие эмоциональные формы включают в себя только одно из измерений, в то время как другие — два или три. Таким образом, эмоция представляет собой комбинацию трех простейших пар переживаний, что означает отсутствие качественного своеобразия эмоциональных состояний. «Все простые чувства образуют одно целое связное многообразие, так как нет ни одного чувства, отправляясь от которого нельзя было бы через ряд промежуточных ступеней и полосу безразличия дойти до всякого другого чувства», — пишет В. Вундт в своем фундаментальном труде «Основы физиологической психологии».

Гипотеза В. Вундта о динамике эмоциональных состояний как переходе в противоположное в рамках одного измерения (напряжения в разрядку, удовольствия в неудовольствие, возбуждения в успокоение) недавно получила свое развитие в модели оппонентных эмоциональных процессов Р. Соломона. Он попытался объяснить широко известный факт, что за приятным эмоциональным состоянием часто следует своеобразная «эмоциональная расплата» в виде опустошения и подавленности, а за неприятным переживанием, наоборот, приподнятое настроение. Согласно этой концепции, каждая эмоция через несколько мгновений после своего возникновения пробуждает противоположную эмоцию. Действие противоположной эмоции приводит к угасанию первоначальной эмоции и возвращению организма к состоянию равновесия. Поскольку противоположная эмоция развивается позже, чем первоначальная, ее действие продолжается и после того, как первоначальная эмоция исчерпала себя. Например, страх перед прыжком с парашютом вызывает противоположную эмоцию — восторг, который вы чувствуете еще некоторое время после приземления.

Причем чем интенсивнее первоначальная эмоция, тем более ярко выражена противоположная. Поэтому многие люди обожают смотреть фильмы ужасов или намеренно провоцируют конфликты из-за радости разрешения ссоры и счастья примирения. Концепция Р. Соломона помогает нам понять необъяснимое до этого отсутствие логики во многих человеческий поступках. Вопреки здравому смыслу люди зачастую ищут отрицательных эмоций и избегают положительных. На самом деле происходит своеобразная «отсрочка» удовольствия, которое неизбежно последует за неприятностями.

Предположение о том, что отдельные формы мимического выражения не имеют качественных особенностей и их можно представить в виде некоторого континуума или шкалы, получило дальнейшее развитие в работах Гарольда Шлоссберга. В его экспериментах испытуемым предлагалось оценить выражения лиц людей на фотографиях по двум шкалам. Шкалы повторяли измерения эмоциональных состояний, предложенные В. Вундтом (удовольствие — неудовольствие и принятие — отталкивание). Впоследствии Шлоссберг добавил третью шкалу — сон — напряжение, сделав аналогию с концепцией В. Вундта полной. В результате была создана шкала Шлоссберга. Она является круговой и включает шесть основных категорий: 1) любовь, радость, счастье; 2) удивление 3) страдание, страх; 4) решимость, гнев; 5) отвращение; 6) презрение.

Чем больше расстояние между отдельными позициями на шкале, тем менее сходны соответствующие мимические выражения. Любое предъявленное мимическое выражение может быть представлено как точка в пространстве, ограниченном окружностью. Прочертив отрезок из точки пересечения шкал через эту эмпирически полученную точку к ближайшей дуге окружности, можно определить содержание переживаемой эмоции.

Источник

Модель оппонентных процессов

В мотивационном плане модель оппонентных процессов (Opponenten-Prozess-Modell) Соломона и Корбита (Solomon & Corbit, 1974) лучше всего отображает нейрофизиологические или нейрофармакологические процессы, происходящие при возникновении зависимости (ср. рис. 34.2.1). Хотя изначально она создавалась как общая мотивационная модель, строящаяся на принципах негативного подкрепления, она оказалась применимой к зависимостям от психоактивных веществ (Elbert & Rockstroh, 1990; Rosenhan & Seligman, 1995; Koob & LeMoal, 1997). Модель основывается на трех феноменах, играющих решающую роль при развитии зависимости: а) на гедонистическом состоянии, которое возникает при первом приеме вещества и, несмотря на различия в субъективном опыте, может быть описано как общий позитивный первичный аффект;b) на аффективной толерантности,возникающей при дальнейшем употреблении вещества и означающей, что при одной и той же дозе приема наркотического препарата субъективные ощущения притупляются; чтобы вновь достичь первоначального эффекта, необходимо последовательно повышать дозу; с) в связи с этим развитием толерантности возникает аффективный феномен абстиненции;он определяется как негативный гедонистический компонент (т. е. в качестве оппонента) конкретного эпизода приема наркотика, который наступает во второй фазе (одновременно с метаболическим разрушением вещества) во время абстиненции. Под абстиненцией авторы здесь понимают ослабление действия наркотика после его конкретного приема. Соломон и Корбит различали две фазы. Первая фаза, названная процессом А, характеризуется эмоциональным позитивным действием наркотика, наступающим в начальной фазе его приема. Этот процесс зависит от дозы, длительности периода потребления и способа приема. Процесс А инициирует как компенсаторную реакцию (последействие) вторую фазу, процесс В. Эта компенсаторная реакция может состоять, например, в том, что после многократного приема наркотика увеличивается число постсинаптических рецепторов или они становятся более «чувствительными». При прекращении приема наркотика или при снижении его концентрации вследствие метаболической активности удерживается относительно высокая степень воздействия на нервные клетки и наступает последействие вещества. Так как в результате многократного приема наркотика процесс В наступает раньше, проявляется ярче и длится дольше, то он может возникнуть, предвосхищая последовательность А-В, или быть связанным с условным исходным раздражителем. Этот условные дискриминативные раздражители могут последовательно вызывать первичный эффект и/или последействие (процесс В). Хотя теория оппонентных процессов очень хорошо согласуется с факторами, участвующими в возникновении зависимости, она не объясняет ни мотивацию первого или начального потребления психоактивного вещества, ни широко распространенного в населении контролированного употребления алкоголя.

В левой части рисунка изображен один-единственный эпизод приема наркотиков, при котором воздействие не обусловлено. Справа первичный эффект недавно закрепился и процесс Б выражен более ярко. В фазе зависимости прием наркотиков инициируется условной мотивацией, создать процесс А и редуцировать или избежать процесса Б.

Рис. 34.2.1. Теория оппонентных процессов (Solomon & Corbit, 1974)

Источник

Модель оппонентных процессов

В мотивационном плане модель оппонентных процессов (Opponenten-Prozess-Modell) Соломона и Корбита (Solomon & Corbit, 1974) лучше всего отображает нейрофизиологические или нейрофармакологические процессы, происходящие при возникновении зависимости (ср. рис. 34.2.1). Хотя изначально она создавалась как общая мотивационная модель, строящаяся на принципах негативного подкрепления, она оказалась применимой к зависимостям от психоактивных веществ (Elbert & Rockstroh, 1990; Rosenhan & Seligman, 1995; Koob & LeMoal, 1997). Модель основывается на трех феноменах, играющих решающую роль при развитии зависимости: а) на гедонистическом состоянии, которое возникает при первом приеме вещества и, несмотря на различия в субъективном опыте, может быть описано как общий позитивный первичный аффект;b) на аффективной толерантности,возникающей при дальнейшем употреблении вещества и означающей, что при одной и той же дозе приема наркотического препарата субъективные ощущения притупляются; чтобы вновь достичь первоначального эффекта, необходимо последовательно повышать дозу; с) в связи с этим развитием толерантности возникает аффективный феномен абстиненции;он определяется как негативный гедонистический компонент (т. е. в качестве оппонента) конкретного эпизода приема наркотика, который наступает во второй фазе (одновременно с метаболическим разрушением вещества) во время абстиненции. Под абстиненцией авторы здесь понимают ослабление действия наркотика после его конкретного приема. Соломон и Корбит различали две фазы. Первая фаза, названная процессом А, характеризуется эмоциональным позитивным действием наркотика, наступающим в начальной фазе его приема. Этот процесс зависит от дозы, длительности периода потребления и способа приема. Процесс А инициирует как компенсаторную реакцию (последействие) вторую фазу, процесс В. Эта компенсаторная реакция может состоять, например, в том, что после многократного приема наркотика увеличивается число постсинаптических рецепторов или они становятся более «чувствительными». При прекращении приема наркотика или при снижении его концентрации вследствие метаболической активности удерживается относительно высокая степень воздействия на нервные клетки и наступает последействие вещества. Так как в результате многократного приема наркотика процесс В наступает раньше, проявляется ярче и длится дольше, то он может возникнуть, предвосхищая последовательность А-В, или быть связанным с условным исходным раздражителем. Этот условные дискриминативные раздражители могут последовательно вызывать первичный эффект и/или последействие (процесс В). Хотя теория оппонентных процессов очень хорошо согласуется с факторами, участвующими в возникновении зависимости, она не объясняет ни мотивацию первого или начального потребления психоактивного вещества, ни широко распространенного в населении контролированного употребления алкоголя.

В левой части рисунка изображен один-единственный эпизод приема наркотиков, при котором воздействие не обусловлено. Справа первичный эффект недавно закрепился и процесс Б выражен более ярко. В фазе зависимости прием наркотиков инициируется условной мотивацией, создать процесс А и редуцировать или избежать процесса Б.

Рис. 34.2.1. Теория оппонентных процессов (Solomon & Corbit, 1974)

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник