Диагностика эмоциональных нарушений у детей.

По завершению обучения я написала аттестационную работу на тему «Диагностика эмоциональных нарушений у детей.»

Просмотр содержимого документа

«Диагностика эмоциональных нарушений у детей.»

Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИТОГОВАЯ АТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

по программе профессиональной переподготовки

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с синдромом СДВГ»

«Диагностика эмоциональных нарушений у детей»

Автор работы: Горченко М.Е.

Координатор: Багиян Максим Суренович

Общие положения психологии человека…………………………..…………5

Основные понятия и история развития науки………………..…….……5

1.3 Особенности эмоционального развития…………………………….……8

Виды эмоциональных нарушений……………………………………. 10

Методика диагностики эмоциональных нарушений……………………. 13

2.1 Нейропсихологическая диагностика……………………………………13 2.2 Сбор эмпирических данных…………………………. ………………..14

3. Коррекция эмоциональных нарушений………………………………..……19

3.1 Бихевиоральная или поведенческая психотерапия………………….…19

На сегодняшний день увеличилось количество детей отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Поэтому проблема эмоциональных нарушений и своевременной ее коррекции на сегодняшний день является актуальной. Исследования в данном направлении может помочь решить ряд проблем в детском возрасте, в том числе развития личности в период кризиса 7 лет. Трудности принятия на себя ребенком новых социальных ролей (в связи с переходом из детского сада в школу) проблемы адаптации все это ложится на плечи родителей, которые не всегда в силу своих личностных качеств и собственного саморазвития, в данной области, играют благоприятную роль. Ведь структура личности это сумма всех представлений человека о себе, всего того, что он о себе думает, как оценивает себя и как все это вместе взятое влияет на его поведение. Основой служат ее оценочная составляющая, т.е. самооценка или самоуважение — принятие себя. Карл Роджерс связывает ее с основной задачей, которую каждый человек постоянно решает в своей жизни. Он пишет «Цель, которой более всего хочет достигнуть человек, та цель, которую он сознательно или неосознанно преследует, состоит в том, чтобы стать самим собой». Особой значимости «Я концепции» вытекает из того, что у человека как существа сознательного свойства личности проявляются в поведении не чисто автоматически бессознательно, а преломляясь через самосознание и самооценку отношения к себе. То как человек себя видит, ценит, чувствует, осознает. Распространенное явление нашего времени (низкая психологическая культура населения) люди разных возрастов плохо знают себя, не осознают своих возможностей, не понимают мотивов своих поступков, не могут с точностью понять, что они переживают, что их беспокоит и радует, какие именно потребности они испытывают. Не редко самооценка людей занижена, они страдают от собственной неполноценности и чтобы избавится от этого дискомфорта, ведут себя то агрессивно, то робко и пассивно. Поиск приключений стремление унизить более слабого объединение в группы анти общественного характера все это бессознательное стремление компенсировать негативную самооценку, самоутвердиться любым способом. Такая поведенческая стратегия или ничего не дает и усугубляет низкую самооценку, либо ведет к иллюзии собственной значимости. Таким образом, воспитательная деятельность должна учитывать особенности самооценки, только уважение к самому себе служит надежной психологической базой для уважения других и эффективного использования своего личностного ресурса жизни.[1]

Цель: Изучение эмоциональных нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Изучить методы исследования эмоциональных нарушений.

Выделить эмоциональные нарушения, часто встречающиеся в детском возрасте.

Определить методы и методики психодиагностики эмоциональных нарушений.

Диагностика и коррекция эмоциональных нарушений.

Объект: Эмоциональное нарушение как психологический феномен.

— Анализ теоретических источников проблемы.

— Сбор эмпирических данных.

— Метод количественной и качественной обработки.

1 Общие положения психологии человека

1.1 Основные понятия и история развития науки.

Психика – это восприятие окружающего мира и построения реакции поведения и деятельности при взаимодействии с ним.

Элементарная сенсорная психика – основное свойство раздражимость, способность реагировать на особо значимые воздействия среды изменением состояния организма.

Перцептивная психика — появляется способность к обучению, расширяются поведенческие реакции, а так же использование приобретенного навыка в новых условиях.

Интеллектуальная психика – способность решать сложные задачи, менять поведение, выявлять закономерные связи между предметами. Отмечается наличие образного и наглядно-действенного мышления.

Эти составляющие психики мы можем увидеть у любого живого организма, человек же отличается тем, что у него есть особая (высшая) форма психического отражения.

Эмоции — психический процесс, который отражает индуктивное отношение к существующим или возможным ситуациям к объективному миру.

Сознание — это высшая (свойственная только человеку) форма психического отражения, в котором проявляется отношение человека к окружающему миру и его социальный опыт.

Психология как наука о поведении взяла свое начало в ХХ в. ее задачей стало наблюдение за поведением, поступками, реакцией человека. Уже позже ее стали рассматривать как науку изучающую факты, закономерности и механизмы психики. Сформировалась она на базе материалистического взгляда на мир. Основой современной российской психологии является закономерное осмысление теории отражения. Важную часть в психологии играет нейропсихология т.к. она проникает в разные дисциплины человека его психики. Большой вклад в решение этой проблемы внес отечественный ученый Александр Романович Лурия (1902–1977). Во время великой отечественной войны оказалось много материала, который способствовал изучению головного мозга и взаимосвязи между повреждением разных отделов и следствием поведения человека. В последующем современное свое оформление нейропсихология приобрела в работах «Мозг человека и психические процессы» (1963 и 1970), «Высшие корковые функции человека и их нарушение при локальных поражениях мозга» (1962, 1969), «Основы нейропсихологии» (1973) и ряде других монографий и статей. На сегодняшний день сфера психологии настолько широка, что легче сказать, где ее нет. В той или иной степени она проявляется в медицине, отношениях в семье, на работе, в торговле и политической деятельности. Благодаря развитию этой науке у людей появилась возможность поднять свой социальный статус на более высокий уровень. Психология помогает понять человека и построить взаимоотношения, разобраться в себе, принять важные решения, научиться контролировать свои эмоции и много других возможностей человечество открывает с помощью данной науки.

Нейропсихология детского возраста.

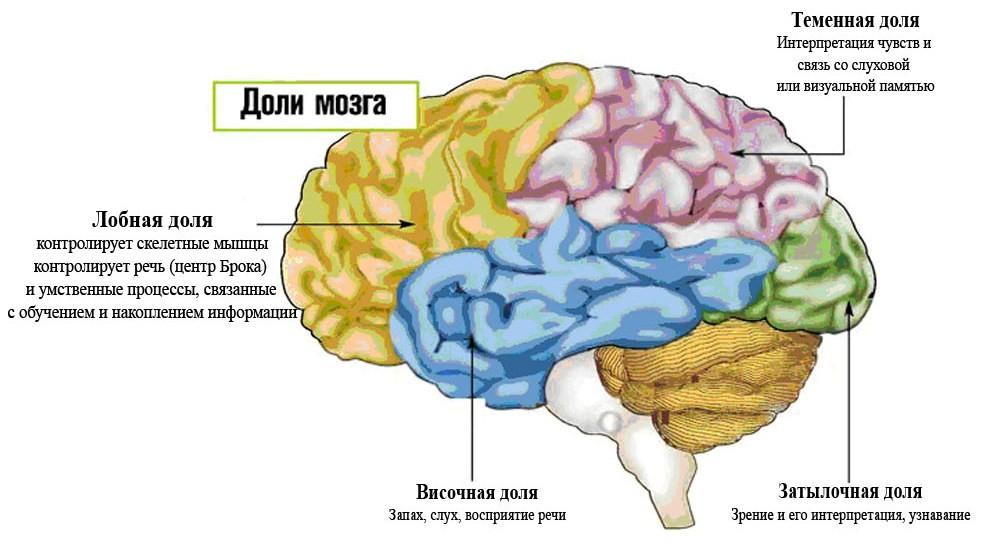

Центральная нервная система – головной и спиной мозг. Между головным и спинным мозгом нет перегородки. Нервные импульсы двигаются беспрепятственно и активируют головной мозг, т.е. включают его. Если же эти нервные импульсы не движутся с нужной интенсивностью и не укладываются по времени, то возникают сбои в психическом развитии или состоянии (если психика уже развита). С самого рождения младенца необходимо пеленать для того, чтобы вертикаль центральной нервной системы не была деформирована и не препятствовала движению импульса. Тогда развитие ребенка будет протекать во время, и он в положенное время начнет держать голову, сядет, поползет, будет развиваться своевременно. Возможность нейропсихологического анализа состояния психических функций связана с изучением симптомов, указывающих на изменения в их протекании. Наличие симптомов указывает, на какое то неблагополучие психической функции. Чтобы выяснить, с чем это связано, необходим детальный анализ психологической структуры возникающего нарушения и выявление тех ближайших причин, вследствие которых функциональная система распалась.[2] Головной мозг – важнейший орган центральной нервной системы, с точки зрения физиологии, состоящий из множества нервных клеток и отростков. Орган представляет собой функциональный регулятор, отвечающий за выполнение всевозможных процессов, которые происходят в организме человека. Рис. 1.

Наличие явных мозговых нарушений — мощный фактор риска детских психиатрических проблем, имеющий значительно большее влияние, чем другие соматические расстройства. Поэтому вовремя проведенная качественная диагностика специалистов может минимизировать дальнейшие последствия или купировать их.

1.3 Особенности эмоционального развития.

Особую роль в психологическом развитии детей занимают эмоции, развитие эмоционально-личностной сферы. С возрастом ребенка происходит последовательное усложнение эмоциональных механизмов, представляющих собой замкнутую структуру. Можно выделить несколько ступеней усложнения эмоционального развития — эмоциональные реагирование, дифференциация и регуляция.

Эмоциональное реагирование — когда человек воспринимает предметы и явления окружающего мира, он всегда как-то относится к ним, причём это не холодное, рассудочное отношение, а своеобразное переживание. Одни события вызывают у него радость, другие вызывают у него неудовольствие, одних людей он любит, к другим равнодушен, третьих ненавидит. На что-то сердится, кое-чего он боится; некоторыми своими поступками он гордится, других стыдится. Удовольствие, радость, горе, страх, гнев, любовь — всё это формы переживания человеком своего отношения к различным объектам; они называются чувствами и эмоциями.

Дифференциация — способность балансировать между двумя жизненными стремлениями: стремлением к индивидуальности и стремлением к единству. Индивидуальность заставляет нас идти по собственному пути, проявлять самостоятельность, создавать уникальную личность. Единство заставляет нас следовать чужим указаниям, принадлежать к группе.

Регуляция — осознание своих эмоциональных переживаний и их биологически и социально целесообразное использование для достижения цели и удовлетворения потребности. Регуляция эмоций подразумевает применение знаний о своих эмоциях для решения проблемы, о которой они сигнализируют. Представляется как трансформация деструктивных эмоций в конструктивные эмоции.

До середины детства ребенок связан тесными эмоциональными связями с родителями (или людьми, их заменяющими), он погружен в эти чувства и еще не умеет их анализировать. Анализ накопленных в психологии данных и результатов исследований приводит к выводу, что эмоции, развиваясь в деятельности, играют в ней своеобразную ориентирующую и регулирующую роль. Эмоции не только выражают особенности мотивов поведения ребенка, но и играют существенную роль в реализации этих мотивов. Понимание внутренней деятельности мотивов осуществляется с помощью особого психологического механизма регулирования, названного механизмом «эмоциональной коррекции» поведения.

На протяжении детства характер эмоциональной регуляции поведения изменяется в связи с изменением общего характера деятельности ребенка и ее мотивации. Наблюдается изменение содержания эмоций наряду с переживанием удовольствия и неудовольствия. В связи с возможностью удовлетворения желаний у ребенка возникают более сложные чувства, вызванные оценкой того, хорошо или плохо выполнил он свои обязанности. Какое значение имеют совершаемые им действия для других людей, в какой мере соблюдаются им самим и окружающими определенные нормы и правила поведения и т.д. Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием познавательной деятельности, а включение речи в эмоциональные процессы обеспечивает их интеллектуализацию, они становятся осознанными. Развитие интеллектуальных чувств связано со становлением познавательной деятельности. Возможность перехода к сложной опосредованной деятельности возникает по мере развития эмоционально-волевой сферы. Появляется возможность подчинить интересы и эмоции в учебной деятельности. Это приводит к формированию способности, критически относится к своей деятельности, разрабатывать внутренний план действий и целенаправленный контроль. Таким образом, формирование эмоциональной регуляции является важным фактором в развитии и построении психической деятельности.[3]

1.4 Виды и причины эмоциональных нарушений.

Причинами эмоциональных нарушений у детей и подростков могут быть:

1. Особенности физического развития ребенка, перенесенные в младенчестве болезни.

2. Задержки психического развития, отставание от возрастных норм интеллектуального развития.

3. Особенности семейного воспитания.

4. Особенности питания, экономическое положение семьи, воспитывающей ребенка.

5. Социальное окружение, особенно в детском коллективе.

6. Характер преобладающей деятельности ребенка.

Наиболее ярко эмоциональные отклонения проявляются в кризисные периоды развития. При этом негативные качества являются, как правило, лишь крайней степенью проявления качеств позитивных, необходимых для выживания в обществе.

К основным нарушениям эмоционального развития относят:

• Тревожность, боязливость, страхи

• Агрессию

• Повышенную эмоциональную истощаемость

• Проблемы в сфере общения

• Депрессию и дистресс.

Уже на 1 – 2 году жизни у детей может проявляться склонность к тревожности. Это дети с частой сменой настроения, плаксивости, ослаблении аппетита, сосании пальцев, обидчивости и чувствительности. Всё это является выражением внутренней эмоциональной напряжённости, тревожности.

Тревога часто переходит в страхи (фобии). У маленьких детей это страх перед незнакомыми людьми, животными громкими звуками, у подростков – более общие страхи (страх потерять своих близких, страх перед «концом света» или перед смертью). Причиной возникновения страхов могут быть как особенности личности ребенка (сформированность тревожно – мнительных черт характера), так и некая единичная или повторяющаяся психотравмирующая ситуация (нападение собаки, смерть близкого человека и т.д.). Следует учитывать, что детские страхи не являются однозначно опасными или «вредными» для ребёнка – ничего не боящийся ребёнок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. Педагогу следует обратить особое внимание на пассивное переживание ребёнком страха, которое ведёт к возникновению подавленности и депрессии.

Агрессивность как проявление высокой тревожности может выступать как сформированная черта характера либо как реакция на воздействия внешней среды. В любом случае истоки детской и подростковой агрессивности – в окружающей их среде, в стиле родительского поведения и воспитания. Маленький ребенок не в состоянии «ответить» своему обидчику – взрослому, он постепенно накапливает отрицательные эмоции, раздражение, протест против «притеснений» взрослых, и в подростковом возрасте это может вылиться в одну из форм агрессии (по А. Бассу и А. Дарки):

• Физическую

• Вербальную (грубость, нецензурная брань)

• Косвенную (смещение агрессивной реакции на постороннее лицо или предмет)

• Подозрительность

• Обиду

• Негативизм

• Чувство вины

Повышенная эмоциональная истощаемость и депрессия приводят к снижению аппетита, высокой утомляемости, снижению жизненной активности, продуктивности мышления, уменьшению способности концентрировать внимание. Зачастую эти явления имеют катастрофические последствия для жизнедеятельности организма. Подростки, находящиеся в депрессивном состоянии, часто скрывают свои настоящие эмоции за показной скукой, агрессивностью, капризами, девиантным поведением. Следствием депрессивных состояний может стать суицидальное поведение.

Трудности общения как один из видов эмоциональных нарушений у детей представлены аутичным и аффективным поведением.

Аффективное поведение проявляется в повышенной обидчивости, упрямстве, замкнутости, эмоциональной неустойчивости. Такое поведение – признак слабой адаптации ребёнка к окружающему миру, причина серьёзных эмоционально-личностных проблем в будущем.

Нередко корни эмоциональных нарушений и психоневрозов необходимо искать в семейной среде – черствая, либо слишком «добрая», тревожная мама, так называемое «маятниковое» воспитание, перенос своих детских страхов родителями на собственных детей – надежно обеспечивают формирование тревожности, развитие фобий или агрессии со стороны ребенка.[4]

Источник