Диагностика эмоционально-волевой сферы младших школьников

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы

Просмотр содержимого документа

«Диагностика эмоционально-волевой сферы младших школьников»

по дисциплине: Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы

на тему «Диагностика эмоционально-волевой сферы младших школьников»

Выполнила: Коростелёва М.С.

1. Диагностика эмоционально-волевой сферы младших школьников……. 3

2. Интерпретация полученных данных в результате исследования эмоционально-волевой сферы младших дошкольников……………………14

Список используемой литературы……………………………………………. 17

Диагностика эмоционально-волевой сферы младших школьников

Для диагностики эмоционально-волевой сферы нами были подобраны следующие диагностические методики:

1. Тест «Кактус» (автор М. А. Панфилова).

2. Проективная методика для диагностики школьной тревожности (автор А. М. Прихожан).

3. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса.

Наше исследование проходило в 3 этапа. На первом этапе с помощью методики «Кактус» мы выявляли — имеется ли у детей младшего школьного возраста тревожность. На 2 этапе исследования с помощью методики «Проективная методика для диагностики уровня школьной тревожности А.М. Прихожан» мы выявляли — является ли выявленная нами ранее тревожность школьной. На 3 этапе исследования с помощью методики диагностики уровня школьной тревожности Филипса мы определяли — что именно в структуре учебной деятельности вызывает тревожность.

Тест «Кактус» (автор М. А. Панфилова). Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, а именно тревожности. Возраст: младший школьный. Материал: бумага (формат А4), карандаш. Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус, такой, какой ты его себе представляешь!». Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком проводится беседа:

Кактус домашний или дикий?

Его можно потрогать?

Кактусу нравится, когда за ним ухаживают?

У кактуса есть соседи?

Какие растения его соседи?

Когда кактус вырастет, что в нем изменится?

Интерпретация результатов: тревожность: использование темных цветов, внутренней штриховки, прерывистые линии.

Проективная методика для диагностики школьной тревожности (автор А.М.Прихожан). Методика была разработана в 1980-1982 гг. А. М. Прихожан на основании методики Amen Е.W., Renison N. (1954). Методика предназначена для диагностики школьной тревожности у учащихся 6-11 лет.

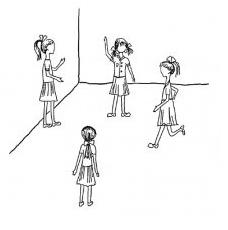

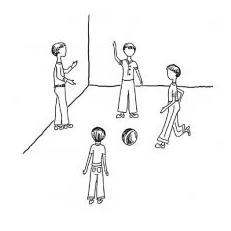

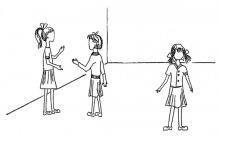

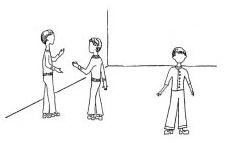

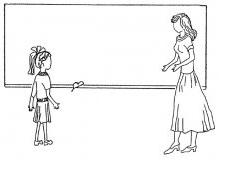

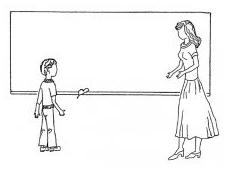

Описание теста: для проведения теста необходимо 2 набора по 12 рисунков размером 18 х 13 см в каждом. Набор А предназначен для девочек, Набор Б – для мальчиков. Номера картинок ставятся на обороте рисунка.

Методика проводится с каждым испытуемым индивидуально. Требования к проведению стандартны для проективных методик. Перед началом работы дается общая инструкция. Кроме того, перед показом некоторых рисунков даются дополнительные инструкции.

Инструкция к тесту: Сейчас ты будешь придумывать рассказы по картинкам. Картинки у меня не совсем обычные. Посмотри, все – и взрослые, и дети – нарисованы без лиц. (Предъявляется картинка № 1.) Это сделано специально, для того чтобы интереснее было придумывать. Я буду показывать тебе картинки, их всего 12, а ты должен придумать, какое у мальчика (девочки) на каждой картинке настроение и почему у него такое настроение. Ты знаешь, что настроение отражается у нас на лице. Когда у нас хорошее настроение, лицо у нас веселое, радостное, счастливое, а когда плохое – грустное, печальное. Я покажу тебе картинку, а ты мне расскажешь, какое у мальчика (девочки) лицо – веселое, грустное или какое-нибудь еще, и объяснишь, почему у него или нее такое лицо.

Выполнение задания по картинке №1 рассматривается как тренировочное. В ходе его можно повторять инструкцию, добиваясь того, чтобы ребенок ее усвоил.

Затем последовательно предъявляются картинки №2-12. Перед предъявлением каждой повторяются вопросы: Какое у девочки (мальчика) лицо? Почему у него такое лицо?

Перед предъявлением картинок №2, 3, 5, 6, 10 ребенку предварительно предлагается выбрать одного из персонажей-детей и рассказывать о нем.

Обработка результатов теста: Оцениваются ответы на 10 картинок (№2-11). Картинка №1 – тренировочная, №12 выполняет «буферную» функцию и предназначена для того, чтобы ребенок закончил выполнение задания позитивным ответом. Вместе с тем следует обратить внимание на редкие случаи (по данным А. М. Прихожан, не более 5-7%), когда ребенок на картинку №12 дает отрицательный ответ. Такие случаи требуют дополнительного анализа и должны быть рассмотрены отдельно.

Общий уровень тревожности вычисляется по «неблагополучным» ответам испытуемых, характеризующим настроение ребенка на картинке как грустное, печальное, сердитое, скучное. Тревожным можно считать ребенка, давшего 7 и более подобных ответов из 10.

Сопоставляя ответы испытуемого с его интерпретацией картинки, а также анализируя выбор героя на картинках с несколькими детьми (например, на картинке № 6 – выбирает ли он ученика на первой парте, решившего задачу, или ученика на второй парте, не решившего ее), можно получить богатый материал для качественного анализа данных.

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса. Цель: тест предназначен для изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «да» или «нет».

Инструкция: «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь.

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «-» если не согласны.

Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?

Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь материал?

Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?

Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок?

Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?

Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит?

Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?

Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать глупую ошибку?

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?

Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?

Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?

Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?

Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не выбирают?

Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?

Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из этих одноклассников не хочет делать то, что хочешь ты?

Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?

Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?

Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?

Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ты сделаешь ошибку при ответе?

Похож ли ты на своих одноклассников?

Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?

Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь?

Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя?

Верно ли, что большинство ребят относится к тебе дружески?

Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников?

Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают?

Боишься ли ты временами вступать в спор?

Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку?

29.Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто- нибудь из твоих друзей, что ты хочешь выслужиться?

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с особым вниманием?

Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?

Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с учебой?

Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание?

Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?

Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?

Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников?

Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?

Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?

Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также хорошо, как и твои одноклассники?

Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие?

Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в классе?

Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их?

Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?

Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?

Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение?

Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята?

Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот расплачешься?

Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что будет завтра в школе?

Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше?

Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?

Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать классу задание?

Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?

Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что не справишься ним?

Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не можешь ты?

Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, твои дноклассники понимают его лучше, чем ты?

Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную работу?

Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо?

Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем классом?

Источник

Формы, методы и средства развития эмоционально-волевой сферы младшего школьного возраста

Развитие — процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему.

Рассмотрим основные факторы, обеспечивающие развитие эмоционально — волевых качеств у младшего школьного возраста. Одним из главных качеств личности, которое помогает ей устоять в жизненных невзгодах, преодолеть трудности и достичь совершенства, является умение сотрудничать с другими. Только в сотрудничестве человек может преодолеть своё чувство неполноценности, привнести значимый вклад в развитие человечества.

Огромное значение имеет умение ребенка определить свое место в детском коллективе. Поступив в школу — интернат , ребенок сталкивается с окружающими его людьми – воспитателями и детьми. Ребенок учится общаться. Он становится участником общественной жизни. Он сталкивается с другими детьми, имеющими часто негативный жизненный опыт, обладающими сильной или слабой волей. Они действуют на волю и чувства ребенка, преобразовывая и обогащая их. В зависимости от того, какую позицию займет ребенок, в нем могут развиваться как хорошие, так и плохие качества: настойчивость, стойкость, решительность или малодушие, трусость и др. Сам ребенок также ответно действует в процессе коллективной детской жизни на окружающих его сверстников [1, с. 12].

Участвуя в общей жизни своей группы, живя ее интересами, дети приучаются управлять собственным поведением и руководствоваться интересами коллектива, своего маленького общества. Это влияет на формирование их воли в будущем. Сверстники имеют достаточно средств побуждения ребенка к сдержанности, решительности, уверенности в себе, разоблачения его негативных качеств.

Учитывая подражательный характер действий в младшем школьном возрасте, немаловажным фактором формирования волевых качеств является личный пример родителей, учителей, воспитателей и других лиц, имеющих влияние на него. Вряд ли можно сформировать навыки волевого поведения у человека, не имевшего перед собой ни одного положительного примера в преодолении трудностей и достижении поставленной цели. Поэтому те люди, которые осуществляют процесс реабилитации, обязательно будут примером для растущего, впечатлительного маленького человека, а он, считая себя взрослым или мечтая им стать, будет копировать поведение окружающих взрослых [4, с. 72].

Для развития эмоционально-волевой сферы ребенка младшего школьного возраста, находящихся в школе — интернат , используются все доступные педагогические формы, методы и средства.

Форма − это доступный внешнему восприятию образ взаимодействия детей с педагогом.

Форма воспитательной работы выполняет чрезвычайное назначение: благодаря увлекательной, интересной, захватывающей форме воспитанник проживает удовлетворение от взаимодействия с объектом, этот миг удовлетворения становится основанием для принятия объекта как личностной ценности в структуре личности [7Error: Reference source not found, с. 116].

1) Словесно-логические формы. Основным средством воздействия является слово (убеждение словом), вызывающее ответные эмоции у детей. К этому типу форм относятся беседы на самые разные темы, дискуссии, собрания. Главное здесь — обмен информацией, обсуждение проблем. Неблагополучная семья – это одно из негативных явлений, которое подвергает эмоциональная сферу ребенка огромным перегрузкам. Результат подобных неблагоприятных воздействий – обилие негативных реакций: нетерпимость, бесчувственность, агрессивность, жестокость. Причина этого, прежде всего, кроется в отсутствии позитивного вербального общения ребенка и родителей. Внутрисемейное общение часто заключаются либо в грубые окрики, содержащие нецензурную брань, либо в полное отсутствие интереса к ребенку.

Дети младшего школьного возраста, поступающие в школу — интернат , часто не слышат и не относят к себе словесное обращение воспитателя. Вовлечь ребенка в беседу достаточно сложно. Еще сложнее пытаться получить ответ на поставленный вопрос, так как ребенок растерян, и пытается угодить своим ответом.

Мы часто наблюдаем эмоциональную нечувствительность детей к событиям, происходящим вокруг, к окружающим людям; бурные и неадекватные эмоции в ответ на реальные жизненные ситуации. Такие дети не всегда искренни в проявлении эмоций. Они улыбаются, чтобы угодить воспитателю, старшим детям, при попытке получить желаемое.

Ребенок сталкивается с непониманием окружающих, неприятием и в итоге оказывается в еще большей изоляции. Ребенок испытывает чувство незащищенности, нестабильности, приводящее к патологическому страху, постоянному напряжению, тяжелым кошмарным снам, замыканию в себе, неумению общаться со сверстниками. Возникает необходимость скрывать свои сильные эмоции – отсутствие возможности выражать свои чувства, что свойственно детской непосредственности, душевная травматизация детей, нарастание отчуждения, неприязнь к окружающим его «успешным» взрослым и детям [1, с. 164].

Одновременно с этим у детей сохраняется высокая эмоциональная впечатлительность, отзывчивость на все яркое, необычное. Монотонные, скучные поучения резко снижают интерес к занятиям и порождают отрицательное отношение к общению. Поэтому организуя беседы, занятия воспитатель учитывает психологические особенности детей, пытается всегда получить положительный эмоциональный отклик ребенка, дает возможность высказать свою точку зрения, даже если она противоречит общепринятым нормам.

2) Образно-художественные формы. Они объединяют в себе такие дела детей, где главным средством воздействия является совместное, преимущественно эстетическое переживание. Главное здесь — вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмоции, подобные тем, которые люди испытывают в театре, на праздниках, в других сходных ситуациях. Основная их цель состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. Творчество представляет ребенку неограниченные возможностей для самовыражения и самореализации в продуктах творчества, в утверждении и познании своего «Я». К основным видам творчества относятся: рисование, музыка, театрализованная деятельность, сочинение историй.

Рисование — творческий акт, позволяющий ребенку ощутить и понять самого себя, выразить свободно мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, развить эмпатию, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды.

Музыка используется также в качестве средств коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях. В подборе музыкальных произведений нами учитывается ситуация, при которой используются музыкальные средства. Именно музыка пробуждает в ребенке внутренние мотивы и эмоциональный отклик. Приобщение к музыке проходит не просто. Проживая в неблагоприятных условиях, где во время «застолий» родителей звучит шансон, песни с нецензурными словами, дети становятся, эмоционально глухи к классической музыке и музыке для детей. Но дети остаются детьми. Они с удовольствием участвуют в хоровом пении, заучивают детские песни.

Не менее сильно на развитие эмоционально – волевой сферы влияет чтение детской и художественной литературы, просмотр киносказок, герои которых преодолевают невероятные преграды, испытывают значительные лишения и трудности, но никогда не отказываются от принятого решения и добиваются своего. Приобщение к художественной литературе способствует воспитанию сочувствия и сострадания. К сожалению, дети, поступающие в школу — интернат , отличаются эмоциональной холодностью, чужие переживания не воспринимаются ими и не находят эмоционального отклика.

Театрализованная деятельность — специальное воздействие на ребенка с помощью участия в театрализованных постановках сказок. Тексты сказок вызывают у детей интенсивный эмоциональный резонанс, что помогает создать в сложной эмоциональной обстановке эффективную ситуацию общения. Большое значение театрализованной деятельности в эмоциональном развитии детей проявляется в том, что те или иные образы, и связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, усвоенные с помощью обыгрываемой роли, восполняют недостаток собственных образов и представлений, заменяют тревожные мысли и чувства или направляют их по новому руслу. Театрализованная деятельность, это синтез театра музыки и танца.

Использование танца в театральных постановках помогает осознанию собственного тела, создание позитивного образа тела, развитие навыков общения. Она побуждает к свободе и выразительности движения, развивает подвижность, укрепляет силы, как на физическом, так и на психическом уровне, помогает снять напряжение. Сочинение историй, рассказов для постановок осуществляется в совместной деятельности с воспитателем, детьми и является продуктом совместного творчества. Используется для оживления чувств ребенка, для того чтобы претворить внутреннее беспокойство в конкретный образ, найти адекватные способы разрешения конфликтов, вызывающих нарушения поведения ребенка.

3) Трудовые формы. Положительно воздействует на детей совместная работа, различная деятельность, любой труд. В школе — интернат есть множество таких обычных дел, как убрать в комнате, заправить за собой постель, поухаживать за младшими детьми, помыть посуду, убрать со столов, сходить на утреннюю зарядку, вовремя сесть за выполнение домашнего задания. Если ребенок справляется с этим заданиями, воспитатель должен поощрить его, похвалить, т.е. закрепить в нем положительную привычку. Это и будет конечным результатом достижения целей, приучит ребенка к жизни по знаменитой пословице «Без труда не выловить и рыбку из пруда».

Трудовая деятельность невозможна без волевых усилий, преодоления препятствий. Ничто не является таким мощным механизмом формирования воли человека, как труд. Воля формируется в преодолении трудностей. Но ведь не случайно слово «труд» и «трудности» происходят от одного корня. Поэтому чрезвычайно важно, что в процесс адаптации включается ежедневный труд, который приносит удовлетворение ребенку, дает возможность видеть продукт своей деятельности [3, с 73].

Таким образом, каждый момент жизнедеятельности ребенка может быть использован для закалки воли, состоящей в преодолении сиюминутных желаний, мешающих достижению стоящих перед ним задач. Трудовая деятельность — это форма деятельности, направленная на производство определенных общественно полезных продуктов (ценностей), удовлетворяющих материальные и духовные потребности человека. Разновидностями труда в младшем школьном возрасте выступают бытовой труд, труд в мастерских, труд по самообслуживанию. В процессе трудовой деятельности ребенок испытывает эмоциональное удовлетворение от результата деятельности, имеет возможность оказать помощь другим детям. Трудовая деятельность способствует развитию волевых качеств через умение закончить начатое дело даже тогда, когда это требует определенных усилий при выполнении физических нагрузок.

Негативным явлением последних лет является то, что дети, проживающие в неблагополучной семье, не имеют представления о профессиональной трудовой деятельности родителей, как об общественно важной обязанности гражданина, родителя, члена трудового коллектива. Часто в таких семьях родители и дети живут на государственные пособия, доходы от случайных заработков. Соответственно, у детей формируется стереотип о неважности ежедневного труда. Большую роль в преодолении этого стереотипа играет развитие волевых качеств, как залога будущей трудовой и профессиональной деятельности растущего человека.

4) Игровые (досуговые) формы работы. Учёные придают детской игре большое значение в развитии произвольного поведения. Подвижные, развивающие смекалку игры производят сдвиги не только в умственном и эмоциональном развитии ребенка, но и в выработке или преобразовании его воли. Правила игры и устойчивые действия развивают такие волевые черты, как выдержка, умение преодолевать своё нежелание действовать, умение считаться с намерениями партнера по игре, ловкость, находчивость и быстрота ориентации в обстановке, решительность в действиях.

Исследования Эльконина показали, что игра стимулирует развитие рефлексии и произвольности у детей. Возможность посмотреть на себя со стороны, услышать мнение сверстников о степени успешности выполнения той или иной игровой роли позволяет детям лучше понять себя, делает их самооценку более объективной. Точно так же коррекция со стороны участников игры помогает детям лучше выстроить свои ролевые действия и отношения с партнерами [8, с. 182].

Наряду с названными выше формами, для развития эмоционально-волевой сферы в школе — интернат используются разнообразные методы, помогающие развивать эмоционально-волевую сферу. Эти методы можно условно разделить на две основные группы: групповые и индивидуальные.

С помощью методов воспитатель может оказывать целенаправленное воздействие на сознание, поведение, чувства детей младшего школьного возраста, а также воздействовать и на окружающую его социальную среду.

Методы — это способы взаимосвязанной деятельности педагога и ребенка, которые способствуют накоплению позитивного социального опыта.

Все многообразие методов, направленных на развитие эмоционально-волевой сферы, можно объединить в три группы:

1. Методы организации. Наиболее широко в развитии эмоционально-волевой сферы у детей в школе — интернат используются такие методы, как убеждение и упражнение. Убеждение и упражнение обеспечивают понимание детьми задач и способов осуществления определенных действий, последовательности выполнения операций, а также типичные приемы их использования.

Особенность использования этих методов заключается в том, что воспитатель имеет дело с детьми, у которых по каким либо причинам не сформированы общепринятые нормы и правила поведения в обществе или же у него сформированы искаженные понятия об этих нормах и соответствующие формы поведения. Метод убеждения содействует трансформации принятых норм в обществе в мотивы деятельности и поведение ребенка, что способствует формированию убеждений.

Убеждения − твердая уверенность ребенка в истинности и справедливости нравственных знаний, они являются внутренним побуждением личности к нравственным действиям и поступкам. Убеждение − это разъяснение и доказательство правильности или необходимости определенного поведения. В процессе убеждения воспитатель воздействует на сознание, чувство и волю. Убеждение оказывает влияние на ребенка только через его внутреннюю сферу. Чтобы методы убеждения достигли своей цели, необходимо учитывать психологические особенности ребенка, их уровень воспитанности, интересы, личный опыт.

Органическая часть убеждения — это требование, без которого невозможно перестроить неверно сложившиеся представления ребенка о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. Требования могут быть различны: безоговорочные, не допускающее возражений (нельзя воровать, обманывать, ходить грязными, неопрятными и т.д.). Более мягкое, требование в виде обращения (сделай, пожалуйста, инее делай этого иначе ты огорчишь родных и др.). Требования должны быть основаны на уважении к личности ребенка, понимании его душевного состояния, пронизанной гуманностью, заинтересованностью в судьбе ребенка, разумностью предлагаемых действий по их выполнению, они должны выдвигаться с учетом мотивов и внешних обстоятельств, вызвавших те или иные поступки ребенка. Требование играет вспомогательную роль в социально — педагогической деятельности. Его основная функция заключается в том, чтобы поставить перед ребенком задачу, довести до их сознания смысл норм и правил поведения, а также определить содержание предстоящей деятельности [7, с. 338].

Убеждение может реализовываться через такие методы в педагогике; как рассказ, лекция, беседа, диспут, положительный пример. В конечном итоге убеждение — это разъяснение и доказательство правильности и необходимости определенного поведения. Любое явление, действия друзей, взрослых ребенок оценивает через призму своего опыта.

Метод упражнения связан с формированием у детей определенных нравственных умений и привычек. Воспитание привычек требует многократных действий и повторений. Одно из необходимых упражнений, способствующих воспитанию воли ребенка, создание строго определенного и правильного режима, т.е. распорядка его жизни. Недаром говорят, что воля − это организованный труд. Если ребенок из неблагополучной семьи рос без определенного режима, порядка занятий или не придерживался их, то в будущем для него будет характерно отсутствие способности к волевому усилию. Для безвольных людей характерно отсутствие культуры труда и отдыха, которые закладываются еще в детстве.

Следует также отметить, что в школе — интернат дети вынуждены придерживаться установленного режима и выполнять предписанные правила. Так же, как соблюдение режима, неуклонное выполнение общественных норм заставляет ребенка соблюдать правила поведения, не выходить за общепринятые границы, сдерживать себя и таким образом формирует соответствующие волевые качества.

Другим упражнением по проявлению воспитанниками организованности, упорства и других волевых качеств является такая организация деятельности, при которой ребенок видит свое продвижение к цели и осознает его как следствие собственных действий и усилий. В связи с этим огромное значение приобретают методически продуманные указания воспитателя во время выполнения заданий на дом.

Развитие волевых качеств невозможно в том случае, если оно не подкрепляется позитивным эмоциональным откликом со стороны ребенка. Часто, при встрече со сложностями в выполнении домашнего задания, у детей младшего школьного возраста следует негативная эмоциональная реакция: плач, разбрасывание школьных принадлежностей, отказ от выполнения задания. Специально организованные ежедневные упражнения по выполнению домашнего задания, поиску дополнительных материалов для подготовки, способствуют формированию и волевых качеств, и навыков, и привычек.

2. Методы стимулирования мотивации и активности детей. Любая деятельность протекает эффективно, если у ребенка есть желание ее выполнять, имеются мотивы, побуждающие его быть активным. В целях подкрепления волевых усилий ребенка действовать применяются различные методы стимулирования, среди которых наиболее распространенными являются: соревнование, поощрение и наказание.

Соревнование — метод, в основе которого лежит стремление детей и подростков к соперничеству и самоутверждению. Вовлечение детей в борьбу за достижение лучших результатов стимулирует их быть более активными, инициативными и ответственными. Соревнование может быть индивидуальным и групповым. В процессе его организации следует соблюдать традиционные принципы: гласность, конкретность и сравнимость показателей.

Поощрение − способ выражения положительной оценки поведения и деятельности отдельного ребенка или группы детей. Его стимулирующая роль проявляется в том, что в нем содержится признание того образа действия, который избран ребенком. Переживая чувство эмоционального удовлетворения, ребенок испытывает прилив сил, уверенность, желание выполнять действие и дальше [77, с. 339].

Наказание — это такое воздействие на личность ребенка, которое выражает осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения, принятым в обществе. Средствами метода наказания являются замечание, выговор, порицание.

Применение наказаний в процессе реабилитации требует от специалиста такта и определенного мастерства. Применение метода наказания в любой форме в целях стимулирования активности ребенка является исключением и может быть оправдано лишь в экстремальных ситуациях.

3. Методы контроля. Ч резвычайно важно, чтобы у детей сформировались основы самоконтроля, позволяющие ему самому оценивать успешность выполняемых действий.

Наряду с понятием метод существует также понятие методический прием.

Прием — это элемент метода. Он не имеет самостоятельной задачи и подчиняется той, которую преследует данный метод. Например, при использовании метода рассказа можно применить такой прием, как повторение одной и той же мысли, чтобы обратить на нее внимание.

Приемы и методы в процессе развития эмоционально-волевой сферы детей младшего школьного возраста, выступают как единое целое. Оно может осуществляться в индивидуальной или групповой формах. В первом случае взаимодействие осуществляется один на один с ребенком при отсутствии посторонних лиц. Во втором случае воспитатель работает с группой детей, которые взаимодействуют не только «с ним, но и между собой. Группа облегчает процесс осознания своих чувств, установок, мыслей, желаний и поступков. В группе легче происходит самораскрытие, возрастает уверенность в себе.

Индивидуальное взаимодействие удобно тем, что быстрее снимаются психологические барьеры, которые могут возникать у ребенка в присутствии других детей. Индивидуальные пути развития эмоционально-волевой сферы складываются в значительной мере бессознательно и определяются внутренними механизмами, к которым дети не имеет доступа. Он не знает, откуда приходят его мысли и чувства. Самое мощное влияние на последующее развитие имеют установки, возникшие в период становления личности. Вот почему так важно именно с первых дней нахождения детей в школе — интернат формировать у него установки на прогнозирование успеха, заботу об окружающих людях, на активное отношение к собственным негативным переживаниям [2, с. 26].

В то же время оно не эффективно в выработке навыков общения и межличностного взаимодействия. Противопоказаниями для организации занятий по развитию эмоционально-волевой сферы в условиях группы могут быть сильно выраженная эмоциональная возбудимость и эмоциональная неуравновешенность ребенка, трудный характер, низкий уровень интеллектуального развития. Кроме специально организованных занятий, которые могут проходить в виде, учебного занятия, воспитатели используют и другие формы: кружки и секции различного профиля, проведение различных вечеров, встреч, дискотек, экскурсий, работа в мастерских.

В основе развития эмоционально – волевой сферы лежит систематическое преодоление трудностей в повседневной, обыденной жизни.

Особое внимание в школе – интернат уделяется физическому воспитанию. Часто дети бывают безвольными в связи с отсутствием у них достаточного запаса сил к преодолению препятствий, а с другой − физические упражнения, соревнование с другими учат преодолевать трудности, позволяют выработать навыки их преодоления. В младшем школьном возрасте дети с удовольствием занимаются спортом, любят игры высокой подвижности. Успехи в спортивных играх позволяют детям компенсировать недостатки в учебной деятельности, получить эмоциональное удовлетворение. В младшем школьном возрасте дети искренне радуются победе в соревнованиях, и до слез расстраиваются от поражения [1, с. 57].

Процесс развития эмоционально-волевой сферы протекает только в деятельности. Она обеспечивает познание ребенком окружающего мира, порождает новые потребности, стимулирует возникновение у детей чувств, активизирует волю, является важнейшим источником овладения опытом межличностных отношений и поведения. Основными видами деятельности ребенка и подростка, в которых они наиболее полно развиваются, являются игра, учение и труд [Error: Reference source not found, с 54].

Игра — это форма деятельности в условных ситуациях, в которой воспроизводятся типичные действия и взаимодействия людей. Она для ребенка является формой реализации активности и сферой жизнедеятельности, где он получает удовольствие [8, с.64].

Особое значение для эмоционального развития ребенка имеет ролевая игра. Распределяя роли в игре, и, общаясь друг с другом, в соответствии с принятыми ролями, дети осваивают социальное поведение, учатся взаимодействовать между собой. На следующем этапе — игре по правилам — эти черты поведения получают свое дальнейшее развитие. В процессе игры дети учатся адекватному выражению эмоций, регуляции поведения. Эффект игровых занятий у детей достигается, благодаря установлению положительного эмоционального контакта между детьми и взрослыми. Игра снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооценку, расширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных ребенку действий с предметами [5, с. 17].

Таким образом, развитие эмоционально-волевой сферы детей младшего школьного возраста в школе — интернат является одним из главных направлений. Оно происходит постепенно в общении с окружающими людьми и в процессе различных видов деятельности — игры, учения, труда. Для решения этой задачи используются все известные педагогические средства, формы и методы.

Список использованной литературы

Барсукова Т.В. Применение игровой терапии в процессе реабилитации беспризорных детей.// Беспризорник. 2003. № 3. С. 48 −52.

Блынская Л. Социальная адаптация детей и подростков в трудовой деятельности// Социальная педагогика. 2003. № 1. − с.

Вайнер М.Э. Дети. Эмоции. Школа. Обнинск, 2001. 183 с.

Мухтарова Г.Т. «Проект «Инфоурок» 2014

Никольская И.М. Психологическая защита у детей/ И.М.Никольская – СПБ.:«Речь»; 2008. 125 с.

Подласый И.Л. Педагогика начальной школы. М.: Академия, 2004. 222 с.

Сластенин В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия». 380 с.

Тарасова Л.Е. Общая психология. Конспект лекций. Издательство : Высшее образование, 2008 г. 190с.

Источник