Здоровье и семья: психологический портрет

Наиболее популярным способом определения функциональной зрелости нервных процессов является теппинг-тест.

Отличительными особенностями нервной системы ребенка являются слабость, неустойчивость процессов возбуждения и торможения. Взаимоотношения возбуждения и торможения определяют координационную роль нервной системы в управлении функциями организма. В свою очередь, функциональная зрелость нервной системы обусловливает способность к проявлению произвольных действий.

Материал. Лист бумаги, расчерченный на 6 одинаковых квадратов, которые нумеруются следующим образом:

Инструкция. «По моему сигналу ты должен будешь начать как можно быстрее ставить точки в первом квадрате бланка, будто насыпаешь зернышки птичкам. Переходить с одного квадрата в другой нужно будет по моей команде в соответствии с последовательностью их нумерации, не останавливаясь».

Продолжительность работы в каждом квадрате составляет 5 секунд. В целом ребенок работает 30 секунд.

Перед проведением теста необходимо дать детям возможность поупражняться в выполнении данного задания в игровой форме («капает дождик»).

Обработка и анализ результатов на с .

НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕБЕНКА

Оценочная шкала составлена Й.Шванцаром (таблица 20) на основе особо значимых, по его мнению, чувственных проявлениях (эмоциональные проявления, которые, по мнению автора оценочной шкалы, могут характеризовать специфику эмоциональной сферы ребенка). Шкала позволяет создать своего рода профиль чувственных проявлений конкретного ребенка. В результате такая обобщенная информация позволяет обратить внимание педагогов и родителей как на особенности эмоциональной сферы ребенка, так и на тревожащие проявления в поведении ребенка.

По вертикали в шкале перечислены эмоциональные проявления ребенка, по горизонтали – степень выраженности каждого из них.

Процедура проведения. Если проявление выражено слабо, то это «0», если ярко, то «4». Например, «сверхчувствительность». Если педагог (родители) считает, что ребенка нельзя назвать сверхчувствительным, но и бесчувственным его тоже не назовешь, то могут оценить это качество в баллах «2» или «3». Значит, в ячейке напротив чувственного проявления «сверхчувствительность» и под цифрой «2» («3») ставится точка или другой знак. В графе «Обстоятельство» следует отмечать ситуации, в которых только и проявляется указанное качество, или наоборот. Например, педагог не может назвать ребенка капризным во время его пребывания в детском саду, но при появлении мамы он меняется и начинает капризничать, также с разной степенью интенсивности.

Источник

Методика 5. Шкала эмоциональных проявлений ребенка

(Й. Шванцары) (экспертная оценка).

Цель: Изучение эмоциональных проявлений ребенка в группе детского сада.

- Профиль эмоциональных проявлений ребенка с выделением негативных социальных эмоций.

Методика 6. Анкета для воспитателей (О.В. Суворова).

Цель: Изучение агрессивных проявлений старшего дошкольника.

- Конфликтность.

- Общая агрессивность.

- Использование бранных слов

- Разрушительное отношение к чужому.

- Посягательство на чужое.

- Неадекватный гнев.

- Неадекватная физическая агрессия.

Методика 7. Беседа по картинкам (О.В. Суворова).

Цель: Изучение эмоционального и нормативного отношения дошкольников к ситуации агрессии со стороны сверстника.

- Осознанное и эмоциональное отношение ребенка к ситуации агрессии.

- Особенности осознания социальных норм поведения в ситуации агрессии.

- Родительские установки на поведение в ситуации агрессии.

- Родительская оценка детской агрессии.

- Позиция ребенка в ситуации агрессии.

- Эмпатия дошкольника к сверстнику.

В результате исследования выделяются наиболее значимые предпосылки асоциального поведения. В нашем исследовании такими предпосылками явились:

· низкий уровень материнской эмпатии по отношению к ребенку;

· неосознаваемые родительские установки на использование силовых методов воспитания;

· неосознаваемая родительская установка на «разрешение» детям использовать силовые методы разрешения конфликтов со сверстниками;

· родительская установка на неконструктивные стратегии разрешения конфликта;

· непринятие ребенка детской группой;

· неконструктивные и деструктивные навыки взаимодействия ребенка со сверстниками.

Мониторинг по выявлению ранних психологических предпосылок асоциального поведения у младших школьниковпроводился психологом Нижегородского ресурсного центра «Детство без насилия и жестокости» Бирюковой Людмилой Александровной и зав. кафедрой социальной психологии, педагогики и предметных методик начального образования Нижегородского государственного педагогического университета, д.психол.н., профессор, Сорокиной Татьяной Михайловной

Изучение психологических особенностей развития личности младшего школьника важно для своевременной коррекции и предотвращения серьезных нарушений в развитии личности.

Целью мониторинга является изучение разнообразных взаимосвязанных факторов, обусловливающих генезис девиантного поведения. Это биологический, психологический и социальный факторы.

Биологические факторы – это, прежде всего, динамические свойства нервной системы, зрелость мозговых структур, соответствие уровня психического развития биологическому возрасту ребенка. Эти факторы влияют на особенности внимания, мыслительных операций, запоминания, владения речью, способность сидеть в течение всего урока и контролировать свое поведение.

Психологические факторы – это:

1. Сформированность учебной мотивации (желание учиться, познавать новое).

2. Степень эмоционально-волевой зрелости (развитость эмоционального контроля, умение соответствовать требованию учителя и учебной ситуации, иерархия ценностей).

3. Адекватное отношение к сверстникам, учителям, успехам и неудачам.

К социальным факторам, прежде всего, относятся:

1. Влияние семьи, которое определяется стилем воспитания, психологическим климатом семьи.

2. Социальный статус ребенка в школе.

В соответствии с особенностями психического развития ребенка в младшем школьном возрасте изучаются следующие факторы:

1) сформированность учебной мотивации;

2) иерархия ценностных ориентаций;

3) субъективная оценка (самооценка), оценка ребенка родителями и учителем;

4) роль семьи в психическом развитии ребенка;

5) эмоциональное отношение ребенка к значимым взрослым и явлениям, оказывающим влияние на развитие ребенка младшего школьного возраста.

Причинами правонарушений младшего школьника являются:

1) Негативное воспитательное воздействие семьи (состав, тип воспитания, психологический климат).

2) Трудности во взаимоотношениях с учителями и одноклассниками.

3) Трудности в выполнении школьных норм и правил поведения.

4) Трудности во владении учебной деятельности.

5) Негативное отношение учителя, неадекватный педагогический подход к младшему школьнику.

6) Эмоциональное отвержение, отрицательно отношение младшего школьника, многих явлений и понятий школьной ситуации.

Эти причины приводят к школьной дезадаптации и в развитии личности ребенка происходят в дальнейшем отклонение в поведении. Формируются негативные личностные качества, дальнейшее нарушение психического развития, приводящее к правонарушениям.

В соответствии с особенностями психического развития ребенка в младшем школьном возрасте изучались следующие факторы:

1) сформированность учебной мотивации;

2) иерархия ценностных ориентаций;

3) субъективная оценка (самооценка), оценка ребенка родителями и учителем;

4) роль семьи в психическом развитии ребенка;

5) эмоциональное отношение ребенка к значимым взрослым и явлениям, оказывающим влияние на развитие ребенка младшего школьного возраста.

Для этого был разработан диагностический комплекс, который включал в себя тестовые методики, опросники:

1) Анкета оценки уровня школьной мотивации (отношении к школе, учебной ситуации) Н. Г. Лусканова.

2) Кинетический рисунок семьи. Помогает выявить взаимоотношения в семье, вызывающие тревогу у ребенка; показывает, как ребенок воспринимает других членов семьи и свое место среди них.

3) Цветопись. Методика предназначена для изучения эмоционального отношения ребенка к значимым ему людям и явлениям.

4) Ценностные ориентации и самооценка младшего школьника (Дембо-Рубинштейн, модификация Габриян). Дети оценивают сами себя и субъективные представления оценки их со стороны значимых взрослых, родителей и учителей.

Также учитывалась экспертная оценка учителем показателей социально-психологической дезадаптации младшего школьника.

В результате проведенного исследования выявляются наиболее значимые факторы формирования асоциального поведения в младшем школьном возрасте и правонарушений. Наиболее значимыми предпосылками асоциального поведения по результатам нашего исследования явились:

1. снижение самооценки интеллекта им самим и по оценки учителя;

2. преобладание внешней учебной мотивации;

3. снижение оценки ребенка со стороны родителей и учителей;

4. нарушение взаимоотношений в семье и чувство неудовлетворенности ребенка семейной ситуацией;

5. эмоциональное отвержение, частичное принятие и частичное отвержение значимых взрослых: учителя, родителей;

6. негативное эмоциональное отношение детей младшего школьного возраста к таким значимым и важным явлениям как «школа», «урок»;

7. высокие показатели социально-психологической дезадаптации младших школьников в ученической сфере и поведения в школе.

Мониторинг социально-психологических особенностей

Подростков «группы риска»

Мониторинг социально-психологических особенностей подростков «группы риска»проводился психологом Нижегородского ресурсного центра «Детство без насилия и жестокости», к.психол.н., доцентом кафедры психологии управления Нижегородского государственного педагогического университета, Глуздовой Ольгой Викторовной.

Дети «группы риска» — эта та категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних.

Учитывая определение понятия детей и подростков «группы риска», можно выделить следующие категории детей «группы риска»:

— беспризорные и безнадзорные дети подростки;

— дети и подростки, страдающие наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом.

Анализ деятельности различных программ по работе с детьми «группы риска» позволяет достаточно четко определить представления об этих детях и подростках, как о целевой группе. Выяснение причин возникновения явлений безнадзорности, наркомании, правонарушений и т.д., а так же анализ особенностей детей – сирот и детей инвалидов, позволяет сделать вывод, что у всех этих категорий детей и подростков есть одна общая особенность, общий корень – социально – психологическая дезадаптация. Эта мысль не нова, многие педагоги, психологи, социологи обосновывают ее в своих исследованиях.

Исследование социально-психологических особенностей детей, подростков и семей «группы риска» включает в себя различные показатели, позволяющие выявить и проанализировать характер социально – психологической дезадаптации у подростков, как фактора риска криминального поведения. К этим показателям относятся:

· личностная и ситуативная тревожность;

· нарушение взаимоотношений со сверстниками и взрослыми,

· неподчинение школьным нормам и правилам поведения и успеваемость.

Для проведения исследования применяются различные типы методик: тестовые; анкетирование; листы наблюдений и др.

Среди личностных и социально – психологических факторов риска криминального поведения в подростковом возрасте можно выделить следующие:

· активное агрессивное поведение. При этом необходимо заметить, что взрослые обращают внимание на активные формы агрессивного поведения, как на фактор риска, Наше исследование показало, что косвенные формы агрессии, которые менее наказуемы взрослыми и меньше обращают на себя внимание (ябедничание, высмеивание), также свидетельствуют о социально – психологическом неблагополучии подростка, как и активные формы (угрозы, оскорбления и др).

· высокий уровень личностной и ситуативной тревожности (особенно в сочетании с высоким уровнем притязаний);

· негативное отношение к школе: частные пропуски уроков, неподчинение школьным правилам и т.д.

· нарушение взаимоотношений со взрослыми, выражающееся в форме неподчинения, активного протеста, частых конфликтов и т.д.

· нарушение взаимоотношений с одноклассниками: частые, затяжные конфликты, насилие по отношению к сверстникам.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Источник

Эмоциональных проявлений ребенка

Оценочная шкала (табл. 6.1) составленна на основе эмоциональных проявлений детей, на которые, как на особо значимые, указывает чешский психолог Й. Шванцара. При этом по вертикали перечисляют эмоциональные проявления ребенка, а по горизонтали отмечается степень выраженности каждого из них. В итоге создается своего рода профиль чувственных проявлений конкретного ребенка.

Таблица 6.1. Оценочная шкала эмоциональных проявлений ребенка 6

|

| Примечание. О — нет, 1 — немного, 2 — средне, 3 — очень много, 4 — крайне много. |

Признаки психического напряжения

| и | невротических тенденций 6 | ||

| 1. | Грызет ногти? | 21. | Недержание стула (днем или ночью)? |

| 2. | Сосет палец? | 22. | Бывают припадки злости? |

| 3. | Отсутствие аппетита? | 23. | Играет с какой-либо частью тела? |

| 4. | Разборчив в еде? | 24. | Боится за свое здоровье? |

| 5. | Засыпает медленно и с трудом? | 25. | Бывает побуждение постоянно и цере |

| 6. | Спит спокойно? | монно что-либо делать? | |

| 7. | Встает бодро и охотно? | 26. | Бывает, что замечтается и мысли его где- |

| 8. | Жалуется на головные боли? | то далеко? | |

| 9. | Жалуется на боли в животе? | 27. | Не умеет сосредоточиться ни на чем? |

| 10. | Бывает часто рвота? | 28. | Имеются у него заботы? Какие? |

| 11. | Часто бывает головокружение? | 29. | Очень тревожен? |

| 12. | Заикается? | 30. | Старается быть всегда тихим? |

| 13. | Чрезмерно потеет? | 31. | Боится темноты? |

| 14. | Краснеет, бледнеет? | 32. | Часто видит фантастические предметы? |

| 15. | Легко пугается? | 33. | Боится одиночества? |

| 16. | Часто дрожит от возбуждения или вол | 34. | Боится животных? Каких? |

| нения? | 35. | Боится чужих людей? | |

| 17. | Часто плачет? | 36. | Боится шума? |

| 18. | Часто моргает? | 37. | Боится неудачи? В чем? |

| 19. | Дергает рукой, плечом и т. п.? | 38. | Бывает чувство стыда, позора или вины? |

| 20. | Недержание мочи (днем или ночью)? | 39. | Испытывает ли чувство неполноценности? |

Рисовальные пробы

Среди диагностических методов изучения эмоциональной сферы дошкольника широкое применение получили проективные тесты. В их числе — методы, опирающиеся на семантику цвета, в частности, цветовой тест Люшера и его модификации. Выполняя его, дети располагают стандартизированные цвета и их оттенки в зависимости от своего отношения к задаваемой ситуации (общение со взрослыми, сверстниками, разные виды деятельности и др.), что позволяет взрослым оценить эмоциональное состояние ребенка, его динамику. Другим прекрасным проективным средством познания чувственного мира ребенка являются рисовальные пробы. Именно посредством детского рисунка можно узнать о внутреннем мире ребенка то, что он практически еше не в состоянии выразить вербальными средствами. Для организации такого исследования достаточно листа бумаги, набора цветных карандашей и резинки.

В числе рисовальных проб, которые могут быть использованы для диагностики эмоциональной сферы дошкольников, — рисунки «Дорога в детский сад» и «Я иду в школу» 6 .

Время выполнения задания не ограничивается (в большинстве случаев оно длится не более 35 мин). Процесс тестирования состоит из двух частей — рисования и беседы. На все уточняющие вопросы ребенка следует отвечать, что он может рисовать, как ему хочется, В протоколе отмечается: отношение к заданию; последовательность рисования предметов, деталей; паузы более 15 с; стирание деталей; спонтанные комментарии ребенка; эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.

После окончания рисования воспитатель задает ряд вопросов о рисунке, например: «Что ты нарисовал? А кто еще идет рядом с тобой? Что делают дети? Им весело или скучно? Почему?» и т. д. Нужно попытаться выяснить смысл нарисованного ребенком, уточнить значение определенных деталей. При этом по возможности следует избегать прямых вопросов, не настаивать на ответе, так как это может вызвать тревогу, настороженность ребенка.

Интерпретация рисунка

Анализ структуры рисунка предполагает учет количества изображенных на рисунке объектов, как неживых предметов, так и детей, животных. Очень важно изучить их расположение по отношению друг к другу, поскольку рисунок может отражать реальные события (воспринимаемые), желаемые или то, чего ребенок боится, избегает. Близость ребенка к зданию или к другу, когда дети изображены взявшимися за руки, показывает эмоциональное благополучие. Если же ребенок помещает себя в отдалении от группы детей, здания детского сада, это свидетельствует об отдаленности, отчуждении себя от других, чувстве тревожности по отношению к детскому саду.

Анализ особенностей нарисованных фигур, предметов

Эмоциональное отношение ребенка к другим детям и детскому саду в целом выражается прежде всего:

— в количестве изображаемых деталей: присутствуют ли у человека голова, волосы, уши, глаза, зрачки, ресницы, лоб, шея, плечи, руки, пальцы, ступни и т. д.; полностью ли изображено здание — стены, крыша, двери, окна (открыты ли они), крыльцо, занавески, ручки дверей, дорога — булыжник или асфальт, тропинка, посыпанная песком, и т. д.;

— в декорировании — детали одежды и украшения: шапка, воротник, банты, портфель, ремень, пуговицы; цветы на окнах; вдоль дороги — цветы, колючки и т. п.

Самых значимых и близких людей ребенок, как правило, изображает большими по величине. Иногда крупная фигура воспитателя, расположенная в центре листа бумаги, может говорить о его авторитарности, подавлении других.

Значительно меньшими, чем других взрослых и детей, рисуют себя те, кто неуверен, низко оценивает себя, чувствует свою неумелость и требует внимания, заботы, ласки окружающих.

Информативна и абсолютная величина фигуры. Большие фигуры, здания, занимающие целый лист бумаги, рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к доминированию дети. Изображение маленьких фигур нередко связано с тревожностью, чувством небезопасности.

При анализе процесса рисования следует обращать внимание на последовательность изображения деталей, людей, предметов, животных; на возвращение куже нарисованным объектам, деталям, фигурам; на паузы; спонтанные комментарии; на цвет.

Интерпретация процесса рисования требует большого опыта и хорошего знания личности ребенка, его окружения. Изображение в первую очередь себя может говорить об эгоцентризме ребенка; если он изображает мать, воспитателя, то они для него особо значимы, эмоционально близки. Если фигура человека декорирована, есть основание полагать, что ребенок хочет быть похож на него. Возвращение к рисованию каких-то деталей может указывать на главное, доминирующее переживание, связанное с определенными деталями рисунка. Паузы перед рисованием чаще всего связаны с напряженными, конфликтными отношениями и являются внешними проявлениями диссонанса мотивов. Ребенок как бы решает, рисовать ему этого человека, объект, предмет или нет. Стирание изображенного, перерисовка может быть связана с негативными эмоциями к человеку или же наоборот, с желанием как можно лучше изобразить предмет или человека. Здесь уже педагог (психолог) судит по конечному результату. Комментарии ребенка проясняют смысл рисуемого, выдают наиболее эмоционально значимое для него.

Положительное эмоциональное отношение к детскому саду (школе), друзьям выражается в ярких чистых тонах рисунка. О негативном отношении ребенка к детскому саду (школе), его отрицательных эмоциях будет свидетельствовать преобладание темных тонов, нелюбимых красок.

Для изучения эмоций и эмоциональных состояний дошкольников часто используют рисуночный тест Бака «Дом. Дерево. Человек». Он позволяет выявить степень выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к себе, чувства неполноценности, враждебности, конфликтности, трудности в общении, депрессивности.

Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 11

Определить уровень тревожности ребенка можно с помощью специального проективного теста тревожности.

Экспериментальный материал

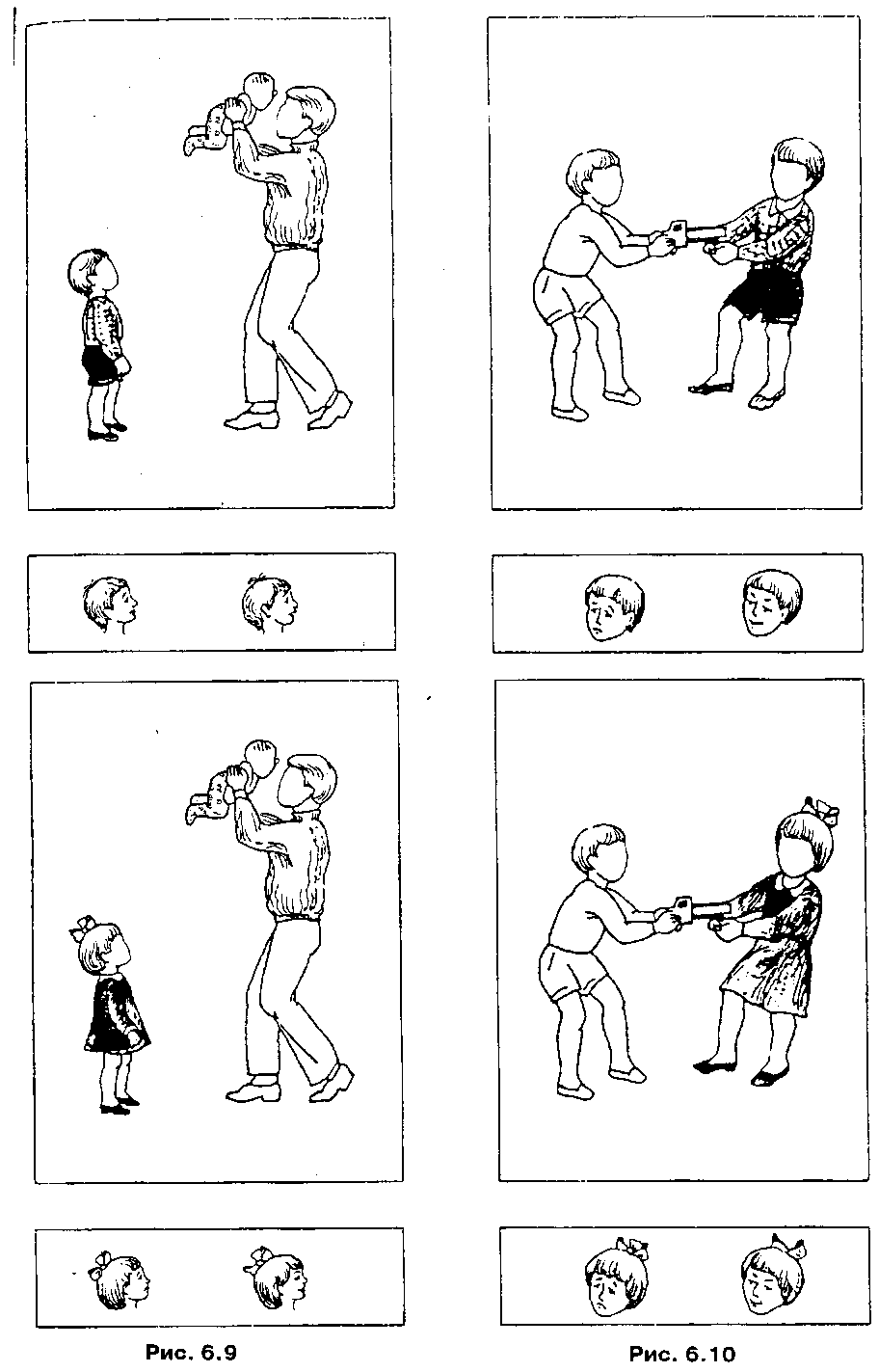

14рисунков (рис. 6.1-6.14) размером 8,5 х 11 см. Каждый рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни младшего школьника ситуацию.

Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. На одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом — печальное.

Проведение исследования

Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку рисунок, учитель дает инструкцию.

1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет с малышами».

2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом».

3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное?»

4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка? Он (она) одевается».

5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми».

|

|

глава6. диагностика эмоционально-нравственного развития  |

|

|

|

|

6. Укладывание спать в одиночестве. «Какты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать».

7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) в ванной».

8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное?»

9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или веселое?».

10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное?»

11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки».

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или веселое?»

13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой».

14. Едав одиночестве. «Какты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) ест».

Во избежание персеверативных выборов у ребенка в инструкции чередуются определения лица. Дополнительные вопросы ребенку не задаются.

Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания ребенка можно зафиксировать в специальном протоколе (бланки должны быть подготовлены заранее; см. табл. 6.2).

Протоколы каждого ребенка подвергаются количественному и качественному анализу.

Таблица 6.2. Образец протокола Имя: Николай Возраст: блет Дата: 10.11.96 г.

| Рисунок | Высказывание | Выбор |

| Веселое | лицо Печальное лицо | |

| 1. Игра с младшими детьми | Ему надоело играть | Ч- |

| 2 Ребенок и мать с | Гуляет с мамой, люблю гулять с | + |

| младенцем | мамой | |

| 3. Объект агрессии | Хочется ударить его стулом. У него | + |

| грустное лицо | ||

| 4. Одевание | Он пойдет гулять. Надо одеваться | + |

| 5. Игра со старшими детьми | Потому что у него дети | + |

| 6. Укладывание спать в | Я всегда беру спать игрушку | + |

| одиночестве | ||

| 7. Умывание | Потому что он умывается | + |

| 8. Выговор | Мама хочет уйти от него | + |

| 9. Игнорирование | Потому что тут малыш | + |

| 10. Агрессивность | Потому что кто-то отбирает игрушку | + |

| 11. Собирание игрушек | Мама заставляет его, а он не хочет | + |

| 12. Изоляция | Они не хотят играть с ним | + |

| 13. Ребенок с родителями | Мама и папа гуляют с ним | + |

| 14. Еда в одиночестве | Пьет молоко, и я люблю пить молоко | + |

Количественный анализ

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально негативных выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14):

|

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 группы:

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%);

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%).

Качественный анализ

Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы относительно возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей) ситуации. Особенно высоким проективным значением обладают рис. 4 («Одевание»), 6 («Укладывание спать в одиночестве»), 14 («Еда в одиночестве»). Дети, делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее всего будут обладать наивысшим ИТ; дети, делающие отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рис. 2 («Ребенок и мать с младенцем»), 7 («Умывание»), 9 («Игнорирование») и 11 («Собирание игрушек»), с большей вероятностью будут обладать высоким или средним ИТ.

Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, моделирующих отношения ребенок—ребенок («Игра с младшими детьми», «Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», «Изоляция»), Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, моделирующих отношения ребенок-взрослый («Ребенок и мать с младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в ситуациях, моделирующих повседневные действия («Одевание», «Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», «Еда в одиночестве»).

Диагностика типов восприятия детьми эмоциональных состояний человека 6

Существенную роль в формировании эмоциональной сферы ребенка играет умение правильно воспринимать и оценивать эмоции другого человека. Основным информативным внешним признаком в распознавании детьми эмоциональных состояний человека является выражение лица. Формирование и особенности перцептивного образа изображения человека в том или ином эмоциональном состоянии зависят от того, какие признаки выражения эмоций воспринимает ребенок. Восприятие тех или иных экспрессивных признаков эмоции определяется как общими особенностями детского восприятия, так и типом выражения эмоции, который сложился у ребенка в процессе его жизни и деятельности, в результате его опыта. Для определения типа восприятия ребенком эмоциональных состояний человека необходимо учитывать то, как дошкольник выделяет экспрессивные признаки и обозначает эмоции словом, в какой степени он дифференцирует экспрессию, обобщенность, выраженность эмоционального отношения и эмпатии.

К особенностям восприятия детьми человека относят фрагментарность, слитность, схематизм, ситуативность и т. д. Развитие типа восприятия имеет возрастную динамику: от довербального и диффузно-аморфного с элементами дифференциации отдельных признаков экспрессии к аналити- ко-синтетическому восприятию экспрессии с преобладанием анализа или синтеза.

Различия в типах восприятия зависят не только от возраста ребенка, но и от особенностей воспринимаемых им эмоций. При опознании «страха и удивления характерен преимущественно довербальный тип восприятия; радости и грусти — диффузно-аморфный тип у четырехлетних детей и ана- литико-синтетический — у старших; при опознании гнева детьми 4—5 лет ведущим становится диффузно-локальный тип, а детьми 6-7 лет — аналитический. Эмоциональность проявляется у детей как младшего, так и старшего возраста чаще всего при восприятии ими эмоций гнева, грусти и страха» 12 .

Довербальный тип восприятия — ребенок опознает эмоцию через установление соответствия выражения лица какой-нибудь ситуации, но эмоция не обозначается словами.

Диффузно-аморфный тип восприятия — дети называют эмоцию, но воспринимают ее выражение поверхностно. У них еще не сформирован эталон выражения эмоций, он «размыт», составляющие его элементы не дифференцированы.

Диффузно-локальный тип восприятия — дети начинают выделять отдельные элементы экспрессии.

Аналитический тип восприятия — дети опознают эмоциональные состояния благодаря выделению элементов экспрессии, называют экспрессивные признаки выражения лица, выражают сопереживание состоянию человека.

Синтетический тип восприятия — ребенок не дифференцирует элементы экспрессии, а воспринимает их в совокупности, целостно, обобщенно.

Аналитико-синтетический тип восприятия — ребенок выделяет элементы экспрессии и обобщает их.

Источник