- Методика изучения понимания эмоционального состояния урунтаева афонькина

- Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

- Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

- Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

- Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

Методика изучения понимания эмоционального состояния урунтаева афонькина

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

Источник: Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина «Практикум по детской психологии». — М.: ВЛАДОС, 1995

Подготовка исследования. Подобрать картинки (фотографии), с изображением детей и взрослых, у которых ярко выражено, эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, гнев, горе), так и их оттенков, сюжетные картинки с изображением положительных и отрицательных поступков детей и взрослых.

Проведение исследования. Индивидуально с детьми 3-7 лет проводится 2 серии.

Перваясерия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он себя чувствует? Как ты догадался об этом? ( Опиши картинку».

Втораясерия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задают вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?»

Обработка данных. Подсчитывают число верных ответов в разных возрастных группах отдельно по-каждой серии и по каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям понимание эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки они опираются, кого лучше понимают: взрослого или сверстника. Определяют зависимость этих показателей от возраста детей.

Источник

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

Подготовка исследования. Подобрать картинки (фотографии), с изображением детей и взрослых, у которых ярко выражено, эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, гнев, горе), так и их оттенков, сюжетные картинки с изображением положительных и отрицательных поступков детей и взрослых.

Проведение исследования. Индивидуально с детьми 3-7 лет проводится 2 серии.

Первая серия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он себя чувствует? Как ты догадался об этом? Опиши картинку».

Вторая серия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задают вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?»

Обработка данных. Подсчитывают число верных ответов в разных возрастных группах отдельно по каждой серии и по каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям понимание эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки они опираются, кого лучше понимают: взрослого или сверстника. Определяют зависимость этих показателей от возраста детей.

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской психологии». – М.: ВЛАДОС, 1995

Источник

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

Подготовка исследования. Подобрать картинки (фотографии), с изображением детей и взрослых, у которых ярко выражено, эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, гнев, горе), так и их оттенков, сюжетные картинки с изображением положительных и отрицательных поступков детей и взрослых.

Проведение исследования. Индивидуально с детьми 3-7 лет проводится 2 серии.

Первая серия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он себя чувствует? Как ты догадался об этом? Опиши картинку».

Вторая серия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задают вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?»

Обработка данных. Подсчитывают число верных ответов в разных возрастных группах отдельно по каждой серии и по каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям понимание эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки они опираются, кого лучше понимают: взрослого или сверстника. Определяют зависимость этих показателей от возраста детей.

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской психологии». – М.: ВЛАДОС, 1995

Другие новости по теме:

Разместите, пожалуйста, ссылку на эту страницу на своём веб-сайте:

Код для вставки на сайт или в блог:

Код для вставки в форум (BBCode):

Прямая ссылка на эту публикацию:

Источник

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

Источник: Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина «Практикум по детской психологии». — М.: ВЛАДОС, 1995

Подготовка исследования. Подобрать картинки (фотографии), с изображением детей и взрослых, у которых ярко выражено, эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, гнев, горе), так и их оттенков, сюжетные картинки с изображением положительных и отрицательных поступков детей и взрослых.

Проведение исследования. Индивидуально с детьми 3-7 лет проводится 2 серии.

Перваясерия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он себя чувствует? Как ты догадался об этом? ( Опиши картинку»

Втораясерия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задают вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?»

Обработка данных. Подсчитывают число верных ответов в разных возрастных группах отдельно по-каждой серии и по каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям понимание эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки они опираются, кого лучше понимают: взрослого или сверстника. Определяют зависимость этих показателей от возраста детей.

Самооценка волевых качеств

Авторы: М.В.Матюхиной, С.Г.Яриковой

ЦельОпределить, насколько критично подходят учащиеся к оценке своих волевых качеств.

Методика представляет собой модифицированный вариант шкалы оценки личностных качеств Дембо-Рубинштейна. Учащимся предлагаются бланки, на которых изображена 5-ступенчатая лесенка (рис. 1). Дается инструкция: «Представь себе, что знакомые тебе сказочные персонажи расположились на 5 ступеньках лестницы так, что самые ответственные из них находятся на верхней (пятой ступеньке), а самые безответственные — на нижней (первой ступеньке)». Оговаривается, что такое «ответственность», каких людей (сказочных персонажей) можно назвать ответственными. Экспериментатор записывает или зарисовывает ответы детей, распределяя сказочных героев на пяти ступеньках. Затем предлагается задание: «А теперь обозначь «крестиком», на какой ступеньке, рядом с каким персонажем стоишь ты». Количество набранных баллов приравнивается выбранному номеру ступеньки.

Одновременно учителю и воспитателю предлагается оценить проявление ответственности у учащихся по 5-балльной шкале. Если ученик проявляет ответственность в учебной деятельности практически всегда, то он получает 5 баллов; не всегда, но достаточно часто — 4 балла; иногда проявляет, иногда нет — 3 балла; проявляет редко — 2 балла; не проявляет совсем — 1 балл. Уровни ответственности определяются так: 5 баллов — высокий уровень, 4 — средне-высокий, 3 — средний, 2 — средне-низкий, 1 — низкий уровень ответственности.

Результаты методики «Самооценка волевых качеств» сопоставляются с мнением учителей и воспитателей для того, чтобы определить, насколько критично подходят учащиеся к оценке своих волевых качеств. Если оценки ученика и учителей совпадают, то можно говорить об адекватной самооценке ответственности. Если ученик оценивает проявление качества выше, чем учитель, то самооценка неадекватная, завышенная. В случае если оценка ученика ниже оценки учителя, мы говорим о неадекватной, заниженной самооценке.

Методика 1. «Выбери нужное лицо». Эта методика представляет собой детский тест тревожности, разработанный американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен.

Задача состоит в том, чтобы исследовать и оценить тревожность ребенка в типичных для него жизненных ситуациях, где соответствующее качество личности проявляется в наибольшей степени. При этом сама тревожность рассматривается как черта личности, функция которой состоит в обеспечении безопасности человека на психологическом уровне и которая вместе с тем имеет отрицательные следствия. Они заключаются, в частности, в торможении активности ребёнка, направленной на достижение успехов. Высокая тревожность сопровождается обычно высокоразвитой потребностью избегания неудач, что существенно препятствует стремлению к достижению успехов.

Тревожность, испытываемая человеком по отношению к определённой ситуации, не обязательно будет точно так же проявляться в другой социальной ситуации, и это зависит от отрицательного эмоционального опыта, приобретенного ребёнком в данной и иных жизненных ситуациях. Именно отрицательный эмоциональный опыт повышает и порождает тревожность как черту личности и тревожное, беспокойное поведение ребёнка.

Повышенный уровень личностной тревожности свидетельствует о недостаточно хорошей эмоциональной приспособленности, адаптированности ребёнка к жизненным ситуациям, вызывающим беспокойство. Психодиагностика тревожности оценивает внутреннее отношение данного ребёнка к определённым социальным Ситуациям, дает полезную информацию о характере взаимоотношений, сложившихся у данного ребёнка с окружающими людьми, в частности в семье, в детском саду.

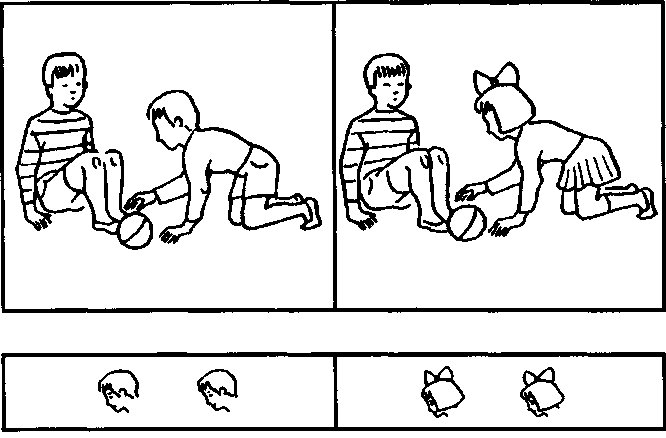

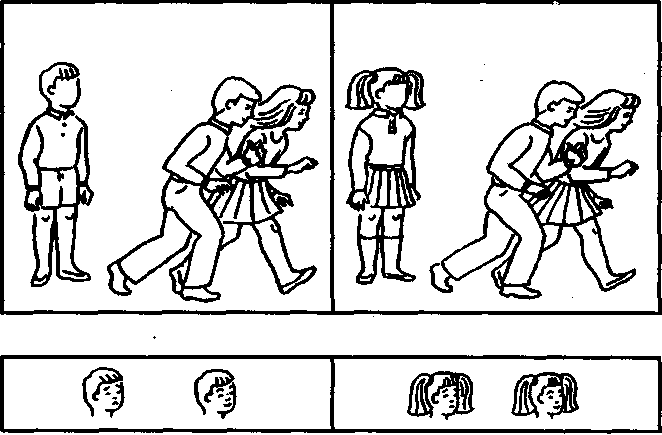

Психодиагностический изобразительный материал в этой методике представлен серией рисунков размером 8,5 х 11 см (рис. 33-46). Каждый рисунок сюжетно представляет собой некоторую типичную для жизни ребёнка-дошкольника ситуацию.

Каждый из описанных рисунков выполнен в двух вариантах: для мальчиков (на рисунке изображён мальчик) и для девочек (на рисунке представлена девочка). В процессе тестирования испытуемый идентифицирует себя с ребёнком того же пола, что и он сам. Лицо данного ребёнка не прорисовано полностью, дан лишь общий контур его головы.

Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными изображениями детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица ребёнка на рисунке. На одном из дополнительных изображений представлено улыбающееся лицо ребёнка, а на другом — печальное. Предлагаемые рисунки изображают типичные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются дети-дошкольники и которые могут вызывать у них повышенную тревожность. Так, например, рис. 33 (игра с младшими детьми), рис. 37 (игра со старшими детьми) и рис. 45 (ребёнок с родителями) имеют положительную эмоциональную окраску. Рис. 35 (объект агрессии), рис. 40 (выговор), рис. 42 (агрессивное нападение) и рис. 44 (изоляция) имеют отрицательную эмоциональную окраску. Рис. 38 (укладывание в постель в одиночестве), рис. 39 (умывание), рис. 41 (игнорирование), рис. 43 (собиркание игрушек) и рис. 46 (еда в одиночестве) имеют двойной эмоциональный смысл, который может быть как положительным, так и отрицательным. Предполагается, что выбор ребёнком того или иного лица будет зависеть от его собственного психологического состояния в момент проведения тестирования.

Рис. 33. Игра ребёнка с младшими детьми. Ребёнок в данной ситуации играет с двумя малышами.

Рис. 34. Ребёнок и мать с младенцем. Ребёнок идёт рядом с матерью, которая везёт коляску с младенцем.

Рис. 35. Объект агрессии. Ребёнок убегает от нападающего на него сверстника.

Рис. 36. Одевание. Ребёнок сидит на стуле и надевает ботинки.

Рис. 37. Игра со старшими детьми. Ребёнок играет с двумя детьми, которые старше его по возрасту.

Рис. 38. Укладывание спать в одиночестве. Ребёнок идёт к своей кроватке, а родители не замечают его и сидят в кресле спиной к нему.

Рис. 39. Умывание. Ребёнок умывается в ванной комнате.

Рис. 40. Выговор. Мать, подняв указательный палец, строго выговаривает ребёнку за что-то.

Рис. 41. Игнорирование. Отец играет с малышом, а более старший ребёнок стоит в одиночестве.

Рис. 42. Агрессивное нападение. Сверстник отбирает игрушку у ребёнка.

Рис. 43. Собирание игрушек. Мать и ребёнок убирают игрушки.

Рис. 44. Изоляция. Двое сверстников убегают от ребёнка, оставляя его в одиночестве.

Рис. 45. Ребёнок с родителями. Ребёнок стоит между матерью и отцом.

Рис. 46. Еда в одиночестве. Ребёнок сидит один за столом.

Двусмысленные рисунки в методике имеют основную «проективную» нагрузку. То, какой смысл придаёт ребёнок именно этим рисункам, указывает на типичное для него эмоциональное состояние в подобных жизненных ситуациях.

В процессе психодиагностики рисунки предъявляются ребёнку в той последовательности, в которой они здесь представлены, один за другим. Показав ребёнку рисунок, экспериментатор к каждому из них даёт инструкцию — разъяснение следующего содержания:

Крис. 33. Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ребёнка будет лицо, весёлое или печальное? Он (она) играет с малышами».

Крис. 34. Ребёнок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: печальное или весёлое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом».

Крис. 35. Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное?»

Крис. 36. Одевание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) одевается».

Крис. 37. Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми».

К рис. 38. Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) идёт спать».

К рис.39. Умывание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) в ванной».

Крис. 40. Выговор: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное?»

Крис. 41. Игнорирование: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное?»

Крис. 42. Агрессивное нападение: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное?»

Крис. 43. Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) убирает игрушки».

Крис. 44. Изоляция: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное?»

Крис. 45. Ребёнок с родителями: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой».

Крис. 46. Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) ест».

Выбор ребёнком соответствующего лица и его словесные высказывания фиксируются в специальном протоколе (табл. 2).

Протоколы, полученные от каждого ребёнка, подвергаются далее анализу, который имеет две формы: количественную и качественную.

Количественный анализ состоит в следующем. На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребёнка (ИТ), который равен выраженному в процентах отношению числа эмоционально-негативных выборов к общему числу рисунков.

Источник