Методы исследования органов чувств

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Методы исследования органов чувств

Органами чувствназывают анатомические образования, воспринимающие энергию внешнего воздействия, трансформирующие ее в нервный импульс и передающие этот импульс в мозг. С помощью методов лучевой диагностики можно оценить состояние зрительного и слухового анализаторов.

С помощью рентгенологического исследования лицевого скелета возможна оценка глазницы, а также соседних костных структур. Применяя специальные укладки можно получить рентгенограммы височной кости и костных структур слухового анализатора. В зависимости от информативной возможностиприменяются компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование. Эти методы позволяют оценить не только глазное яблоко, но и всех вспомогательных структур органов зрения, а также анатомические структуры органа слуха.

Показаниями к лучевым методам исследования зрительного и слухового анализатора являютсяопухолевые поражения,травматические повреждения,воспалительные заболевания, и др. патологические изменения; для определения локализации инородных тел, а также оценка состояния слезногоаппарата истенок слухового канала.

Рентген-анатомия зрительного анализатора.

Орган зрения состоит из глазного яблока, находящегося в орбите, зрительного нерва и вспомогательных анатомических структур (верхнее и нижнее веко, слезный аппарат, мышцы глазного яблока, сосуды и нервы).

Глазница (орбита) имеет форму усеченной пирамиды с широким входом; ограничена верхней, нижней, медиальной и латеральной стенками. У вершины глазницы в верхней ее стенке расположен зрительный канал, через который проходит зрительный нерв (II пара). Глазница выполнена жировым телом, мышцами глаза, глазным яблоком, к которому в сопровождении глазничной артерии и вены подходит зрительный нерв. Четыре прямые мышцы глаза и мышца, поднимающая верхнее веко, формируют мышечный конус. В верхне-латеральном углу глазницы за надглазничным краем в одноименной ямке залегает слезная железа, а в нижне-медиальном в одноименной ямке располагается слезный мешок, открывающийся в носослезный проток.

Рентгенологический метод

Целью рентгенологического исследования является выявление патологических изменений и повреждений глазницы, локализаций рентген-позитивных инородных тел и кальцинатов, а также оценка состояния слезного аппарата.

Передний обзорный снимок глазницыпроизводятприносо-подбородочной укладкеснаклономплоскостифизиологической горизонталикплоскостистола на60°(уголоткрыткаудально). Нарентгенограмме вэтойпроекцииотчетливоопределяютсяокруглойформывходв глазницуи верхняяинаружнаястенки.Нафоневходав глазницуиногдаопределяютсятень глазного яблока,окаймленнаядугообразнойвыпуклойлинией,итонкоелинейноепросветление, обусловленноекраямисомкнутыхвек.

При боковом снимке глазницыпроизводяттакуюжеукладку,какиприбоковомобзорномснимкечерепа.

Аксиальный снимок глазницыаналогиченаксиальномуснимку черепа.

Снимок зрительного канала по Резепроизводитсяраздельнодлякаждой

глазницы.Больнойлежитвнизживотом,голованаклоненависследуемуюсторону так,чтобольнойопираетсянакассетукончикомноса,надбровнойдугой искуловойкостью.Сагиттальнаяплоскостьчерепаобразуетсплоскостью столауголв 60°.Центральныйлучнаправляетсяперпендикулярноккассетена под глазничныйкрайчерезтеменнойбугорпротивоположнойстороны.

ПрицельныйснимокпоРезепозволяетопределитьразмерыиконтурыотверстиязрительногоканала.Нафоневходав глазницучеткодифференцируетсямалоекрылоклиновиднойкости,мозговаяповерхностькоторого плавно переходит в клиновидное возвышение.

Компьютерная томография

КТ проводится для диагностики опухолей, воспалительных заболеваний, повреждений и инородных тел глазного яблока и глазницы, зрительного нерва, экстраокулярных мышц, а также ретробульбарной клетчатки.

При оценке состояния различных анатомических структур глаза и глазницы необходимо знать их плотностные характеристики. В норме средние денситометрические значения хрусталика составляет 110-120ед.Н, стекловидного тела 10-16ед.Н, оболочек глаза 50-60ед.Н, зрительного нерва 42-48ед.Н, экстраокулярных мышц 68-74ед.Н.

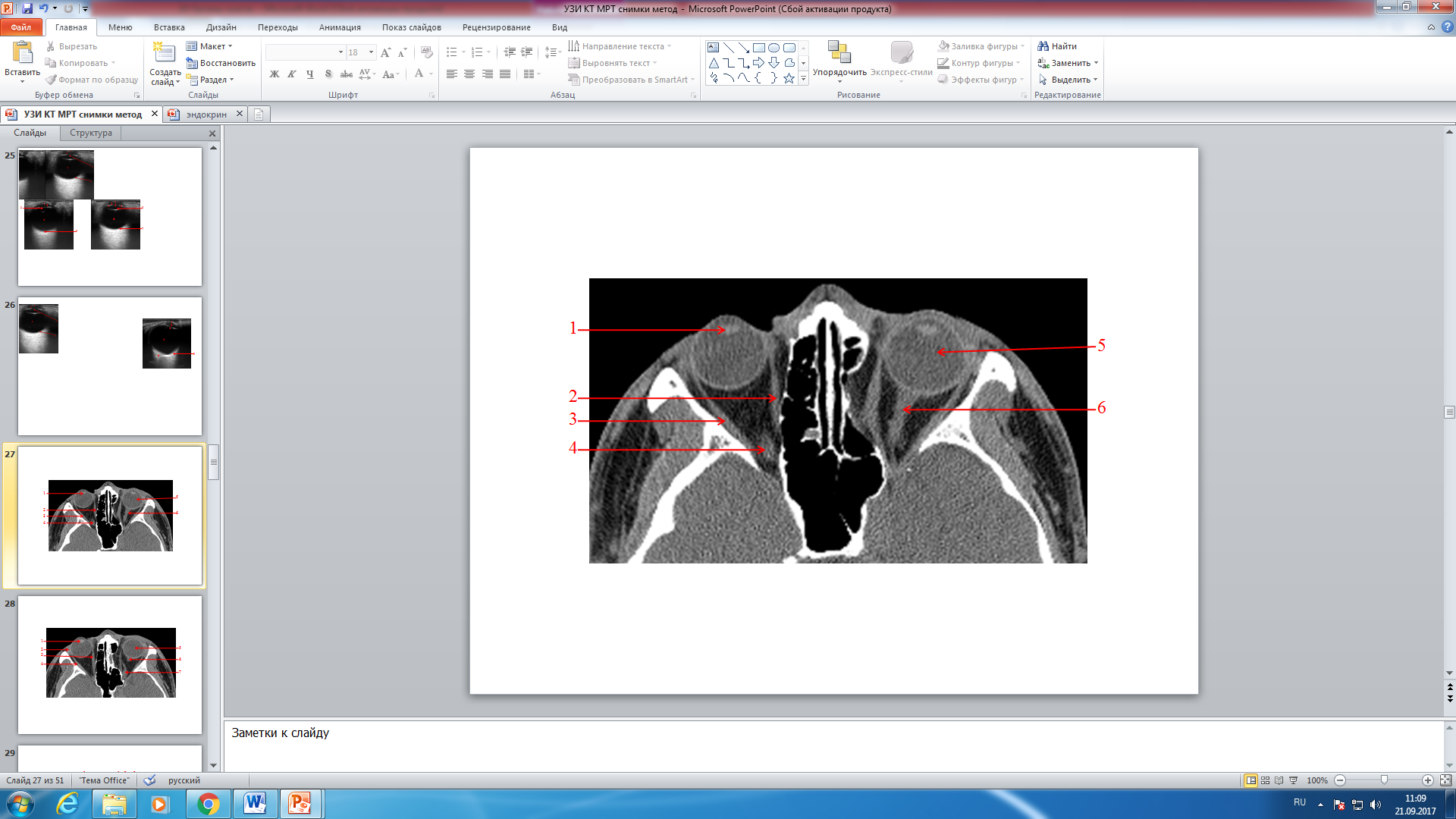

Рисунок. Компьютерная томограмма орбиты в аксиальной плоскости: 1- хрусталик; 2-медиальнаяпрямаямышца; 3-латеральная прямаямышца; 4-нижняяпрямаямышца; 5-глазное яблоко; 6-зрительный нерв.

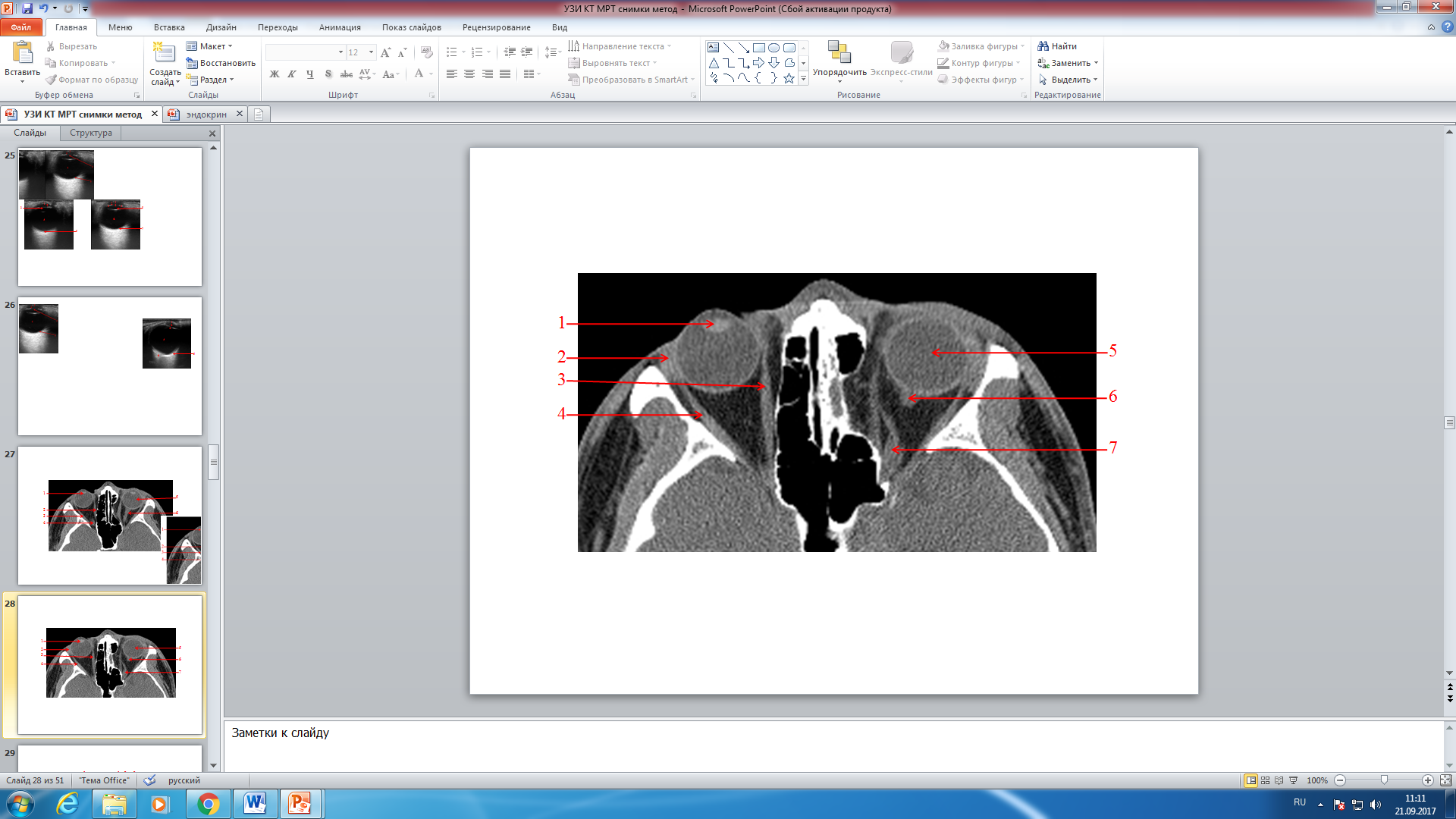

Рисунок.Компьютерная томограмма орбиты в аксиальной плоскости: 1- хрусталик; 2-слезная железа; 3-медиальнаяпрямаямышца; 4-латеральная прямаямышца; 5-глазное яблоко; 6-зрительный нерв;7-нижняяпрямаямышца.

Мышцы глаза при КТ-сканахизоденсивные (плотность 8-59ед.H), а на МР-изображениях изоинтенсивны относительно других мышц. При контрастном усилении они умеренно накапливают контрастный препарат. Толщина брюшка медиальной прямой мышцы в норме не превышает 4мм, латеральной — 2,5мм.

На КТ – изображениях глазное яблоко имеет шаровидную структуру, четко выраженную оболочку, внутри его определяется хрусталик эллиптической формы размером 4×9мм, плотностью 60-80ед.H.В отличие от КТ, МРТ позволяет дифференцировать оболочки глазного яблока —склеру от сетчатки и сосудистой оболочки.

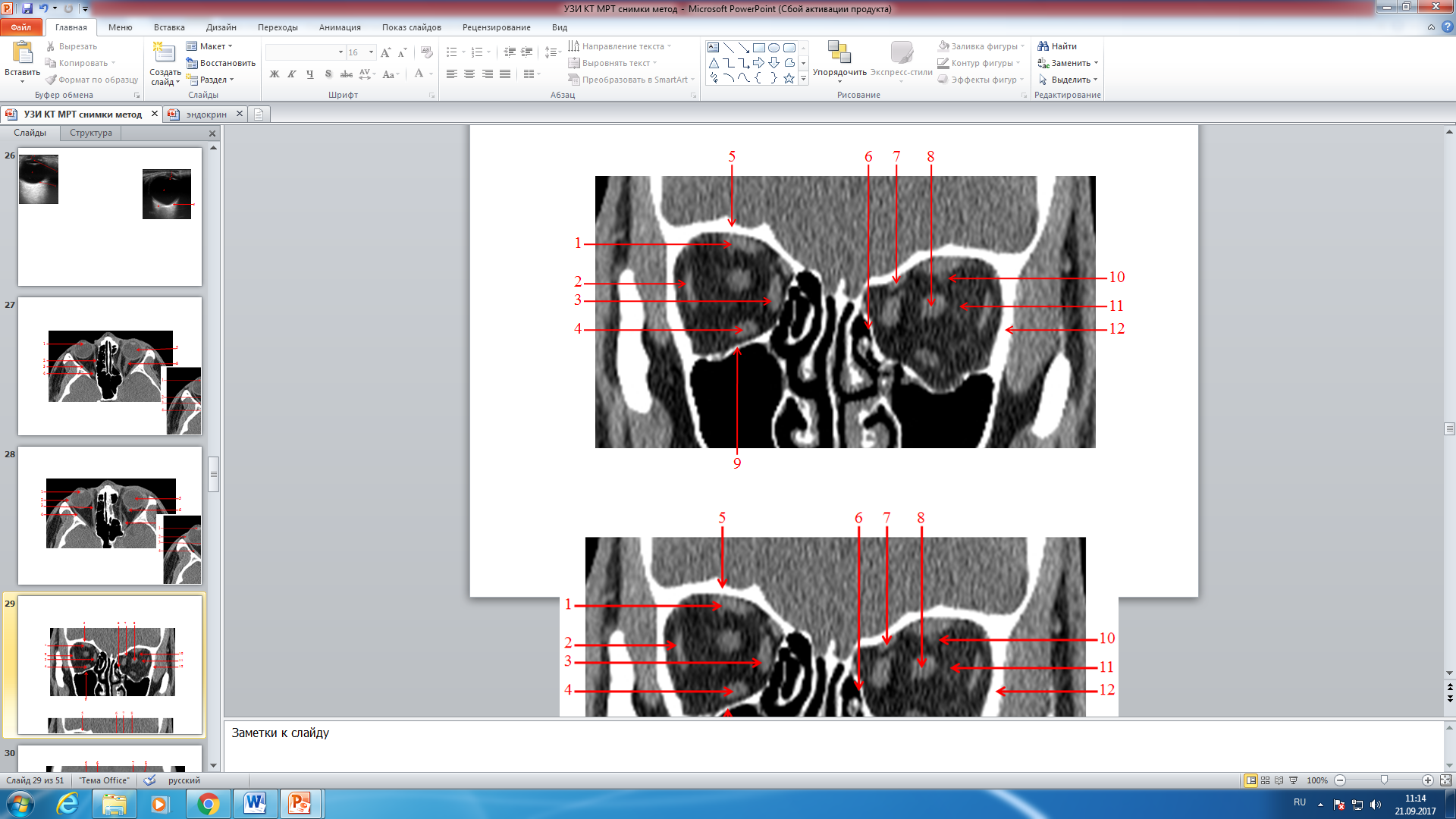

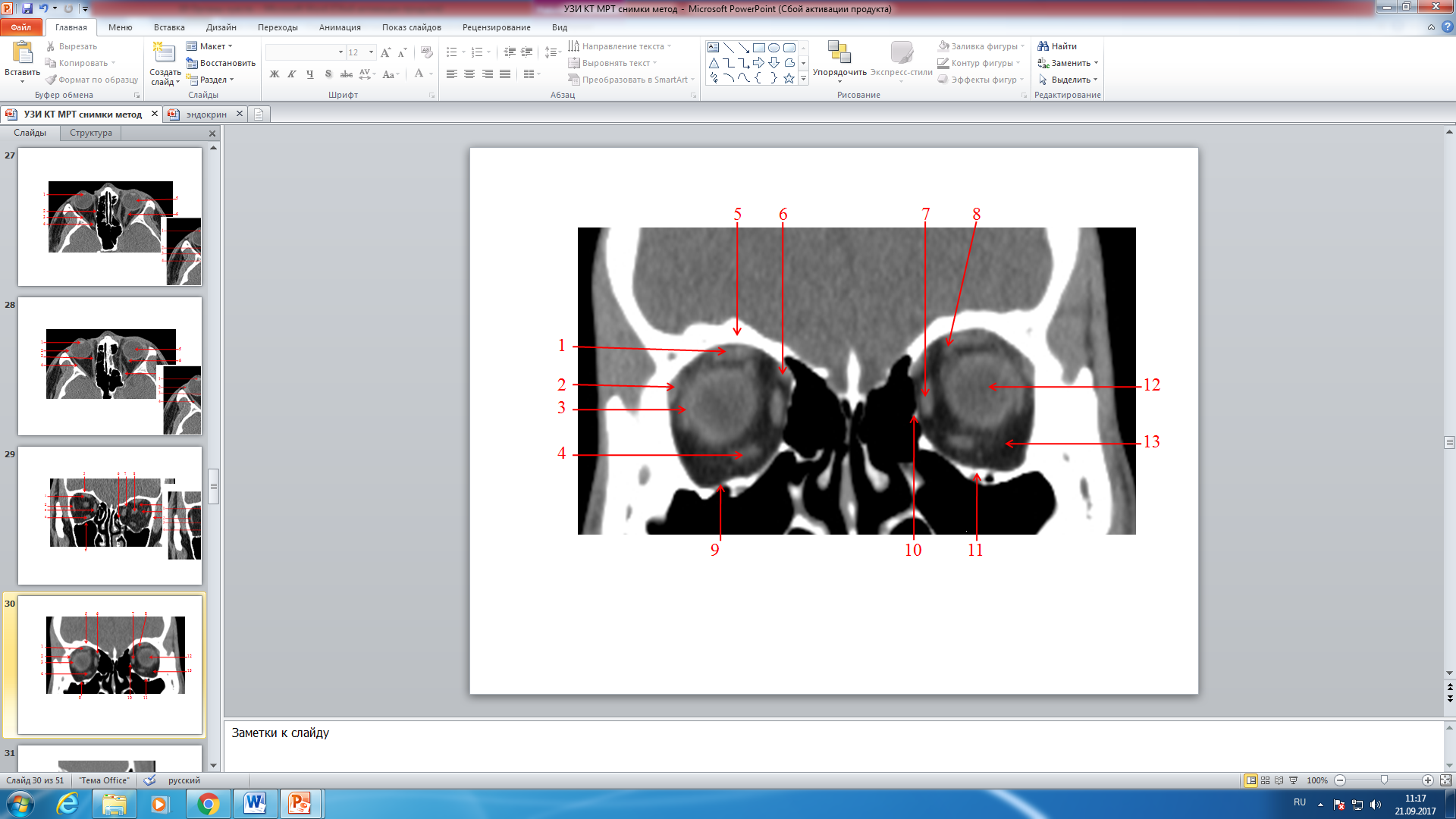

Рисунок.Компьютерная томограмма орбиты во фронтальной плоскости: 1-верхняя прямая мышца; 2-латеральнаяпрямая мышца; 3-медиальнаяпрямаямышца; 4-нижняяпрямая мышца; 5-глазничнаячастьлобной кости;6-глазничнаяпластинка решетчатойкости; 7-верхняя косаямышца 8-зрительный нерв; 9-нижняястенкаглазницы; 10-глазная вена; 11-peтробульбарная клетчатка; 12-клиновидная(основная)кость.

Рисунок.Компьютерная томограмма орбиты во фронтальной плоскости: 1-верхняя прямая мышца; 2-слезная железа; 3-латеральнаяпрямая мышца;4-нижняяпрямая мышца; 5-глазничнаячастьлобной кости;6-верхняя косаямышца;7-медиальнаяпрямаямышца;8-глазная вена; 9-подглазничныйнерв; 10-глазничнаяпластинка решетчатойкости; 11-нижняястенкаглазницы; 12-глазное яблоко; 13-околобульбарная клетчатка.

Предпочтительным методом визуализации височных костей является КТ с высоким разрешением (толщина среза 1-2мм) при сканировании в аксиальной и фронтальной плоскостях.

КТ пирамид височных костей в аксиальной плоскости проводится под углом 30° к плоскости, проходящей через верхний край наружного слухового прохода и нижний край орбиты.

Полость среднего уха постоянна по размеру и конфигурации. Тонкая в норме барабанная перегородка часто не видна на аксиальных КТ-срезах. Рукоятка молоточка лежит параллельно и кпереди от длинного отростка наковальни. Водопровод улитки прослеживается на фоне плотной кости как тонкий, расширяющийся по направлению кнутри канал.

Внутренний слуховой проход — в виде туннеля, вход в который имеет поперечные размеры, не превышающие 7мм.

При КТ определяются задний полукружный канал и его ампула.

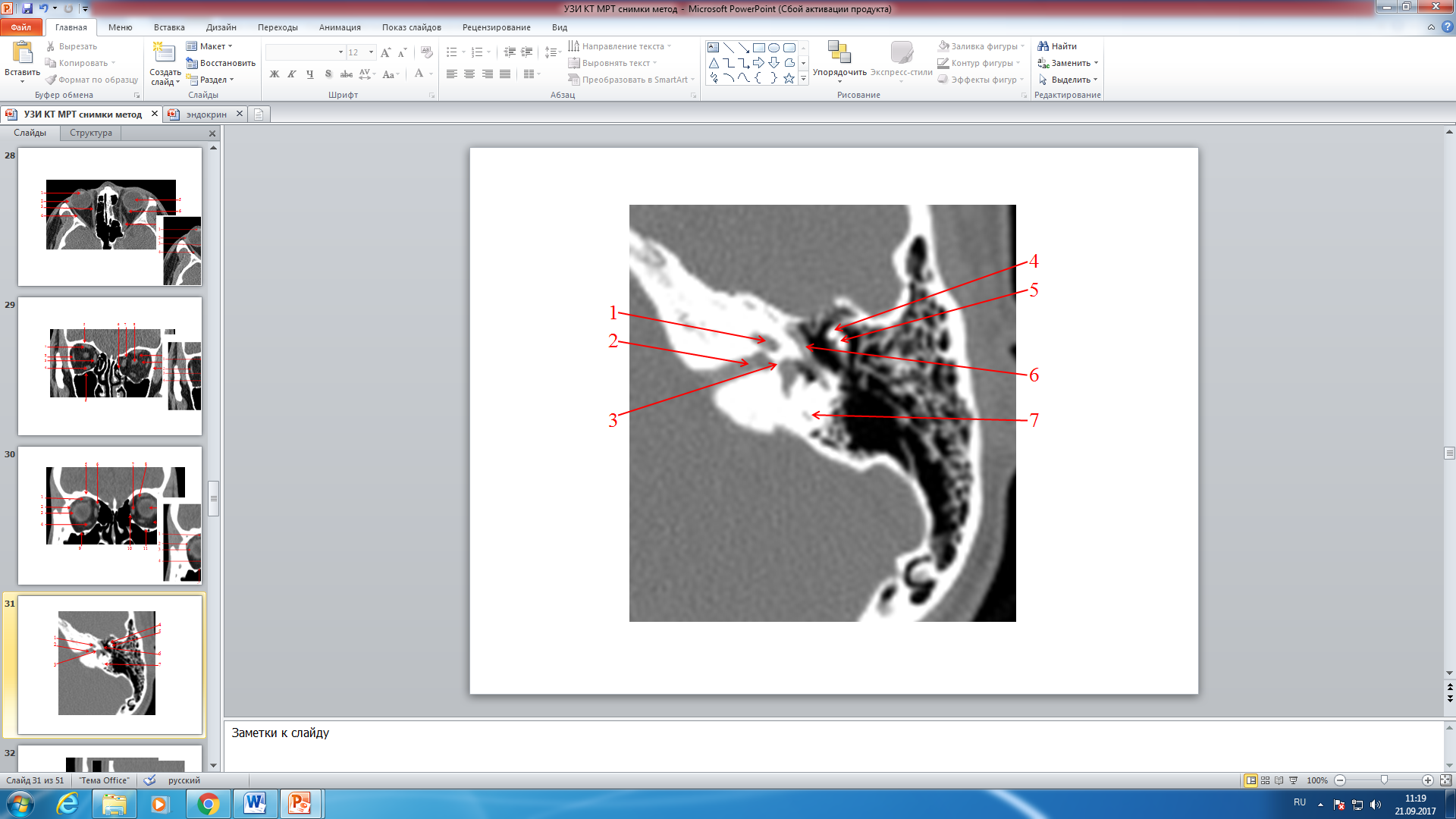

Рисунок.Компьютернаятомограммависочной кости ваксиальной плоскости: 1-улитка; 2-внутренний слуховой проход; 3-преддверие; 4-молоточек; 5-наковальня; 6-каналлицевогонерва; 7-полукружныеканалы.

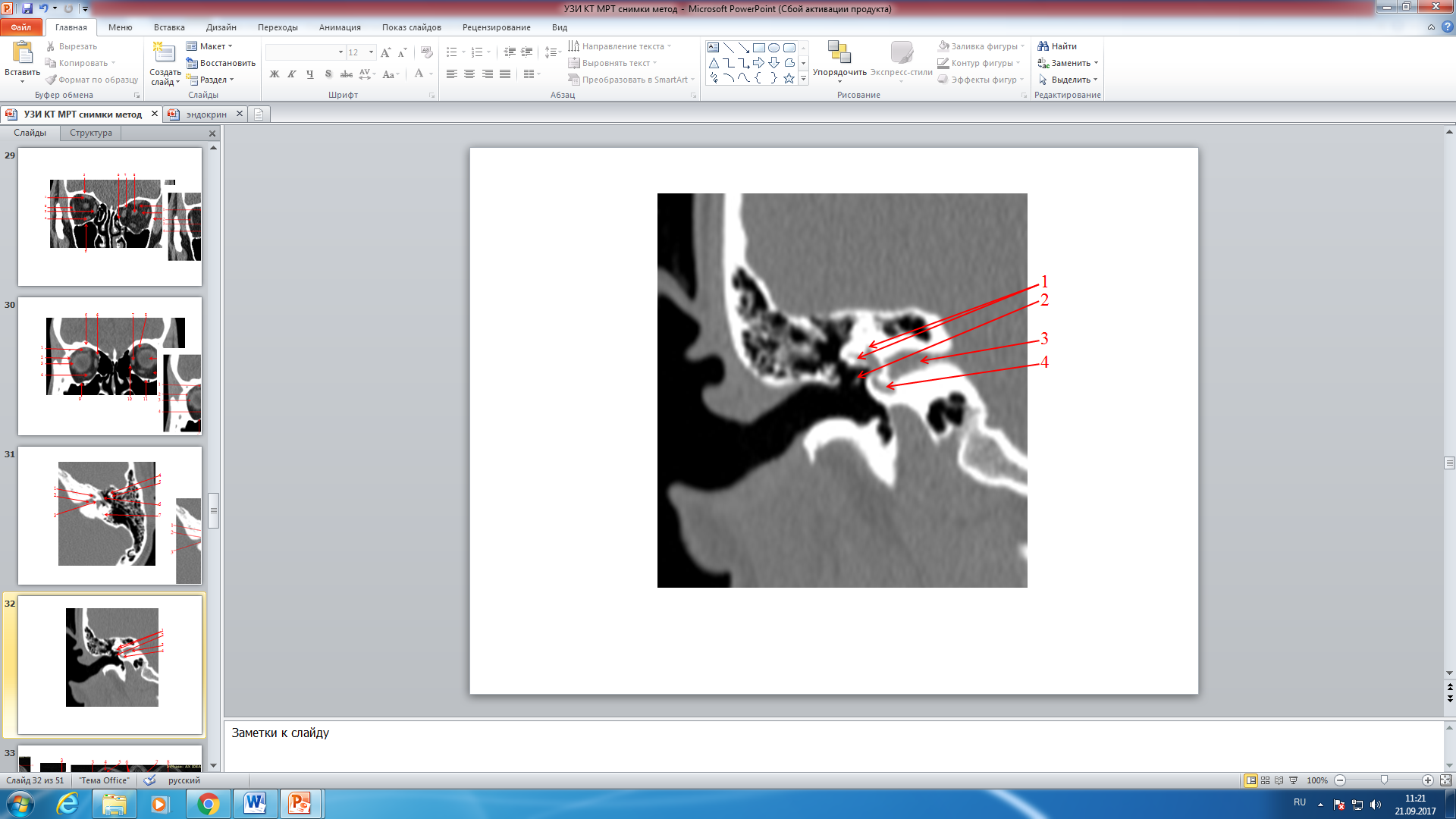

Рисунок.Компьютернаятомограммависочной кости вофронтальной плоскости: 1-полукружныеканалы; 2-стремечко; 3-внутренний слуховой проход; 4-улитка.

Радионуклидный метод

Позитронно-эмиссионная томография позволяет проводить дифференциальную диагностику злокачественных и доброкачественных опухолей органов зрения по уровню метаболизма глюкозы.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Методы исследования органов чувств

Органами чувствназывают анатомические образования, воспринимающие энергию внешнего воздействия, трансформирующие ее в нервный импульс и передающие этот импульс в мозг. С помощью методов лучевой диагностики можно оценить состояние зрительного и слухового анализаторов.

С помощью рентгенологического исследования лицевого скелета возможна оценка глазницы, а также соседних костных структур. Применяя специальные укладки можно получить рентгенограммы височной кости и костных структур слухового анализатора. В зависимости от информативной возможностиприменяются компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование. Эти методы позволяют оценить не только глазное яблоко, но и всех вспомогательных структур органов зрения, а также анатомические структуры органа слуха.

Показаниями к лучевым методам исследования зрительного и слухового анализатора являютсяопухолевые поражения,травматические повреждения,воспалительные заболевания, и др. патологические изменения; для определения локализации инородных тел, а также оценка состояния слезногоаппарата истенок слухового канала.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Источник

Органы чувств. Методы исследования и семиотика нарушений

Органы чувств у детей (зрение, слух, обоняние, вкус, чувствительность кожи)

Все дети проходят периодические осмотры окулиста в целях динамического контроля функции органов зрения (острота зрения, объем полей зрения, цветоощущения). В обязанность фельдшера входит осмотр глаз. У здорового ребенка глаза ясные, роговица прозрачная, зрачки округлые, одинаковые в диаметре; склеры имеют синевато-белую окраску. При воздействии света зрачки сужаются. Затем проводят осмотр конъюктивы.

Зрение. Закладка глаз происходит на 3-й неделе внутриутробного развития. К рождению развитие глаза и зрительного анализатора не завершено.

Для новорожденного характерна умеренная фотофобия, его глаза почти постоянно закрыты, зрачки сужены, слезные железы не функционируют.

С 3 недель ребенок устойчиво бинокулярно фиксирует взгляд на неподвижных предметах и короткое время следит за движущимися.

В 6 месяцев ребенок воспринимает яркие желтые и красные тона, устойчиво координирует движения глаз.

К 9 месяцу устанавливается способность стереоскопического восприятия пространства, возникает представление о глубине и отдаленности расположения предметов.

К году ребенок может воспринимать геометрические формы. После 3 лет все дети обладают развитым цветовым зрением. В 4 года достигается максимальная острота зрения, ребенок готов к начальному чтению.

Семиотика поражений

Веки

Отечность век и периорбитальных мягких тканей наблюдают у детей, страдающих хроническим синуситом, аллергией, особенно сопровождающейся развитием агнионевротического отека.

Умеренная припухлость век сопровождает коклюш, корь, инфекционный мононуклеоз, гломерулонефриты, дрематомиозит сочетается с эритемой век с лиловых оттенком.

Блефарит (воспаление века) возникает при себорейном дерматите и кожных заболеваниях стафилококковой этиологии.

Ячмень – острое гнойное воспаление волосяного фолликула или сальной железы края века.

Халазион – хроническое продуктивное воспаление хряща век вокруг мейбомиевой железы.

Конъюктива

Воспалительные изменения конъктивы наблюдают при кори, аденовирусной инфекции, гриппе (как правило, присоединяется бактериальная инфекция).

Гонорейный конъюктивит (бленнорея) характеризуется отечностью и уплотнением век, наличием гнойного отделяемого.

Аллергический конъюктивит, как правило, сопровождается зудом, слезотечением и светобоязнью.

Кровоизлияния в конъюктиву отмечают при геморрагических диатезах, травмах, тяжелых пароксизмов кашля при коклюше. При анемиях конъюктива всегла бледная.

При врожденном несовершенном остеогенезе скреры имеют выраженную голубизну. Желтушность склер и конъюктив характерна для гипербилирубинемии.

Роговица

Увеличение размеров роговицы и расстояния между роговицей и радужкой свойственно врожденной глаукоме. Изменения роговицы сочетаются с простоянным расширением зрачков и бело-голубой окраске окраской склер.

Облаковидное помутнение роговицы характерно для врожденного сифилиса (красновато-серый оттенок роговицы, выраженная фотофобия, блефароспазм, слезотечение) и цистиноза (вследствие отложения кристаллов цистина в клетках роговицы). Вирус герпеса способен вызывать изъязвление роговицы и формирование в ней желтоватых или сероватых инфильтратов. При болезни Вильсона-Коновалова (нарушен матаболизм меди) по периферии радужки, в результате отложения меди, обрузуется зелоновато-бурое кольцо, так называемое кольцо Кайзера-Флейшнера.

Зрачки

Анизокория (неодинаковый размер зрачков) в сочетании с вялой реакцией на световой раздражитель характерна для туберкулезного менингита и опухолевого поражения по ходу зретиельного нерва. При новообразвании в головном мозге отмечают сужение зрачка, опущение верхнего века, энофтальм (синдром Горнера), что имеет одностороннюю локализацию.

Расширение зрачков характерно для глаукомы, отравлений атропином, атропиноподобными соединениями и барбитуратами. Передозировка наркотических средст сопровождается резким сужением зрачков.Величина зрачков имеет значение при дифферециальной диагностике гипергликемической и гипогликемической ком: при первой зрачки чаще сужены, при второй расширены.

Радужка

Колобомы – структурные дефекты тканей глаза, среди которых отмечают врожденные дефекты радужки, наблюдаемые у детей в сочетании с нарушениями развития хрусталика и сетчатки. Колобом могут быть наследственными или возникать при внутриутробных инфекциях.

Слезные железы и носослезный канал

Усиленное слезотечение отмечают при конъюктивите, дакриоцистите, аллергических реакциях, закупорке носослезного канала, экзофтальме и при попадании в галаза инородных тел.

Одностороннее длительное отделяемое из глаз у детей первых месяцев жизни свидетельствует о дакриоцистите, развившемся на фоне аномалии строения (сужения) или механической обтурации носослезного канала.

Увеит – воспаление сосудистой оболочки глаза; сопровождает ревматоидный артрит, саркоидоз, сифилис, лейкоз, туберкулез.

Экзофтальм наблюдают при тиреотоксикозе, нейрофиброматозе, кровоизлиянии в глазницу в результате перелома основания черепа и при развитии опухолевых процессов в глазнице.

Западение глазных яблок возможно при тяжелой дистрофии, резком обезвоживании.

Микрофтальмия может развиваться при дисплазии сетчатки, токсоплазмозе, ретролентальной фиброплазии.

Эпикантус – вертикальная кожная складка полулунной формы, прикрывающая внутренний угол глазной щели.

Методы исследования

Зрительную функцию у новорожденного можно проверить, поднеся к его глазам источник света. Если ребенок бодрствует, он зажмурит глаза и будет стремиться повернуть лицо к свету. При ярком и внезапном освещении у ребенка смыкаются веки и запрокидывается назад головка (рефлекс Пейпера). Если ребенок спит, приближение к его глазам источника света усилит смыкание век. Начиная со 2-го месяца видящий ребенок следит за яркой игрушкой, перемещаемой вблизи лица. У детей старшего возраста функция зрительного анализатора (острота зрения, объем полей зрения, цветоощущения) исследуется с помощью набора специальных таблиц.

Слух.

Ухо новорожденного морфологически достаточно развито.

Новорожденный слышит, и реакция его на звук выражается в общих двигательных реакциях, крике, изменении частоты и ритма сердцебиений или дыхания, ЭКГ и ЭЭГ.

В последующем совершенствуется чувствительность слухового восприятия и способность к дифференцировке звуков по громкости, частоте и тембровой окраске.

Семиотика поражений

У детй встречаются врожденные особенности строения ушной раковины и врожденные образования в области наружного уха.

К врожденным особенностям строения ушной раковины относят:

· макротию (ушная раковина чрезмерной величины);

· микротию (ушная раковина уменьшенных размеров);

· «ухо сатира» (ушная раковина вытянута кверху);

· «ухо макаки» (сглаженный ушной завиток).

Деформация и необычный рисунок ушных раковин часто сочетаются с наследственной патологией.

Методы исследования

Исследование органа слуха начинают с внешнего осмотра ушной раковины и видимой части наружного слухового прохода.

Функцию слухового анализатора у новорожденного проверяют по ответной реакции на громкий голос, хлопок или шум погремушки. Слышащий ребенок смыкает веки и стремится повернуть голову в сторону звука. Иногда реакция проявляется генерализованным двигательным беспокойством: новорожденный вытягивает руки, открывает рот, совершает сосательные движения, на его лице появляется гримаса плача. Начиная с 7–8 недель ребенок поворачивает голову в сторону звукового раздражителя (игрушки-погремушки). Если ребенок не слышит, он не отреагирует на звук игрушки. Слуховую функцию детей старшего возраста исследуют по восприятию шепотной, громкой речи и звучания камертона. Восприятие отдельных частот звукового спектра исследуется с помощью аудиометрии.

Обоняние.

Периферическая часть обонятельного анализатора развивается в период со 2 по 7 месяц внутриутробного развития. Рецепторные клетки располагаются в слизистой оболочке носовой перегородки и верхней носовой раковине. Нервные механизмы дифференцировки обонятельных ощущений начинают достаточно функционировать в периоде между 2 и 4-м месяцами жизни, когда хорошо видна различная реакция ребенка на приятные или неприятные запахи. Дифференцировка сложных запахов совершенствуется вплоть до младшего школьного возраста.

Источник