Метнер 8 картин настроений ноты

Концерты для фортепиано с оркестром

Концерт № 1 c-moll, op. 33 (1914―1918)

Концерт № 2 c-moll, op. 50 (1920―1927)

Концерт № 3 e-moll, op. 60 (1940―1943)

Восемь картин, ор. 1 (1895―1902): Пролог ― Andante cantabile, Allegro con impeto, Maestoso freddo, Andantino con moto, Andante, Allegro con humore, Allegro con ira, Allegro con grazia

Три импровизации, op. 2 (1896―1900): Nixe, Воспоминание о бале («Eine Ball-Reminiscenz»), Адское скерцо («Scherzo infernale»)

Четыре пьесы, ор. 4 (1897―1902): Этюд, Каприс, Музыкальный момент «Жалоба гнома», Прелюдия

Соната f-moll, op. 5 (1895―1903)

Три арабески, ор. 7 (1901―1904): Идиллия, «Трагический фрагмент» a-moll, «Трагический фрагмент» g-moll

Две сказки, ор. 8 (1904―1905): c-moll, c-moll

Три сказки, ор. 9 (1904―1905): f-moll, C-dur, G-dur

Три дифирамба, ор. 10 (1898―1906): D-dur, Es-dur, E-dur

Сонатная Триада, ор. 11 (1904―1907): As-dur, d-moll, C-dur

Две сказки, ор. 14 (1905―1907): «Песнь Офелии» f-moll, «Марш паладина» e-moll

Три новеллы, ор. 17 (1908―1909): G-dur, c-moll, E-dur

Две сказки, ор. 20 (1909): b-moll, № 1, «Кампанелла» h-moll, № 2.

Соната g-moll, ор. 22 (1901―1910)

Четыре лирических фрагмента, ор. 23 (1896―1911): c-moll, a-moll, f-moll, c-moll

Соната-сказка c-moll, ор. 25 № 1 (1910―1911)

Соната «Ночной ветер» e-moll, op. 25 № 2 (1910―1911)

етыре сказки, ор. 26 (1910―1912): Es-dur, Es-dur, f-moll, fis-moll

Соната-баллада Fis-dur, op. 27 (1912―1914)

Соната a-moll, op. 30 (1914)

Три пьесы, ор. 31 (1914): Импровизация, Траурный марш, Сказка

Четыре сказки, ор. 34 (1916―1917): «Волшебная скрипка» h-moll, e-moll, «Леший» a-moll, d-moll

Четыре сказки, ор. 35 (1916―1917): C-dur, G-dur, a-moll, cis-moll

«Забытые мотивы», ор. 38 (1919―1922): «Соната-воспоминание» (Sonata-Reminiscenza), Грациозный танец (Danza graziosa), Праздничный танец (Danza festiva), Речная песня (Canzona fluviala), Сельский танец (Danza rustica), Вечерняя песня (Canzona serenata), Рождественский танец (Danza silvestra), В духе воспоминаний (alla Reminiscenza)

«Забытые мотивы», ор. 39 (1919―1920): Размышление (Meditazione), Романс (Romanza), Весна (Primavera), Утренняя песнь (Canzona matinata), соната «Трагическая» (Sonata Tragica, op. 39 № 5)

«Забытые мотивы», ор. 40 (1919―1920): Danza col canto, Danza sinfonica, Danza fiorata, Danza jubilosa, Danza ondulata, Danza ditirambica

Три сказки, ор. 42 (1921―1924): f-moll («Русская сказка»), c-moll, gis-moll

Вторая импровизация, ор. 47 (1925―1926)

Две сказки, ор. 48 (1925): C-dur, g-moll

Три гимна труду, ор. 49 (1926―1928)

Шесть сказок, ор. 51 (1928): d-moll, a-moll, A-dur, fis-moll, fis-moll, G-dur

Соната «Романтическая» b-moll, op. 53 № 1 (1929―1930)

Соната «Грозовая» f-moll, op. 53 № 2 (1929―1931)

Романтические эскизы для юношества, ор. 54 (1931―1932): Прелюдия (Пастораль), Птичья сказка, Прелюдия (Tempo di sarabanda), Сказка (Скерцо), Прелюдия, Сказка (Шарманщик), Прелюдия (Гимн), Сказка

Тема с вариациями, ор. 55 (1932―1933)

Соната-идиллия G-dur, ор. 56 (1935―1937)

Две элегии, ор. 59 (1940―1944): a-moll, e-moll

Сочинения без номера опуса и неопубликованные

Траурное адажио e-moll (1894―1895), не опубликовано

Три пьесы (1895―1896): Пастораль C-dur, Музыкальный момент c-moll, Юмореска fis-moll, не опубликованы

Прелюдия b-moll (1895―1896), не опубликована

Шесть прелюдий (1896―1897): C-dur, G-dur, e-moll, E-dur, gis-moll, es-moll

Прелюдия Es-dur (1897), не опубликована

Соната h-moll (1897), не опубликована

Экспромт в духе мазурки b-moll (1897), не опубликован

Экспромт f-moll (1898), не опубликован

Сонатина g-moll (1898), не опубликована

Две каденции к Четвёртому фортепианному концерту Бетховена (1910)

Этюд c-moll (1912)

Сказка d

Сказка d-moll (1915), не опубликована

Andante con moto B-dur (1916), не опубликована

Две лёгких фортепианных пьесы (1931): B-dur, a-moll, не опубликованы

Для двух фортепиано

«Русский хоровод», ор. 58 № 1 (1940)

«Странствующий рыцарь», ор. 58 № 2 (1940―1945)

Три ноктюрна для скрипки и фортепиано, ор. 16 (1904―1908): d-moll, g-moll, c-moll

Соната для скрипки и фортепиано № 1 h-moll, op. 21 (1904―1910)

Две канцоны с танцами для скрипки и фортепиано, op. 43 (1922―1924): C-dur, h-moll

Соната для скрипки и фортепиано № 2 G-dur, op. 44 (1922―1925)

Соната для скрипки и фортепиано № 3 e-moll «Эпическая», op. 57 (1935―1938)

Фортепианный квинтет C-dur, op. posth (1904―1948)

«Молитва» на стихи Лермонтова (1896), не опубликована

«Эпитафия» на стихи Андрея Белого (1907), не опубликована

«Wie kommt es?» на стихи Гессе (1946―1949), не опубликована

«Ангел» на стихи Лермонтова, ор. 1bis (1901―1908)

Три романса, ор. 3 (1903) на стихи Лермонтова, Пушкина и Фета из Гёте

Девять песен Гёте, ор. 9 (1901―1905)

ри стихотворения Гейне, ор. 12 (1907)

Две песни, ор. 13: «Зимний вечер» (стихи А. С. Пушкина; 1901―1904), «Эпитафия» (стихи А. Белого; 1907)

Двенадцать песен Гёте, ор. 15 (1905―1907)

Шесть стихотворений Гёте, ор. 18 (1905―1909)

Три стихотворения Ницше, ор. 19 (1907―1909)

Два стихотворения Ницше, ор. 19а (1910―1911)

Восемь стихотворений Тютчева и Фета, ор. 24 (1911)

Семь стихотворений Фета, Брюсова, Тютчева, ор. 28 (1913)

Семь стихотворений Пушкина, ор. 29 (1913)

Шесть стихотворений Пушкина, ор. 32 (1915)

Шесть стихотворений Пушкина, ор. 36 (1918―1919)

Пять стихотворений Тютчева и Фета, ор. 37 (1918―1920)

Соната-вокализ, ор. 41 № 1 (1922), без слов

Сюита-вокализ, ор. 41 № 2 (1927), без слов

Четыре песни, ор. 45 (1922―1924)

Семь песен, ор. 46 (1922―1924)

Семь песен на стихотворения А. С. Пушкина, op. 52 (1928―1929), в том числе «Ворон» (№ 2).

«Полдень» (стихи Тютчева), op. 59 № 1 (1936)

Семь песен на стихи русских и немецких поэтов, ор. 61 (1927―1951)

Метнер Н. К. Муза и мода: Защита основ музыкального искусства. — Paris: YMCA-Press, 1935; репринт — Paris, 1978.

Метнер Н. К. Повседневная работа пианиста и композитора. Страницы из записных книжек. — М., 1963.

Метнер Н. К. Письма / Под ред. З. А. Апетян. ― М.: Музыка, 1973.

Васильев П. И. Фортепианные сонаты Метнера. ― М., 1962.

Долинская Е. Б. Николай Метнер: монографический очерк. ― М., 1966.

Метнер Н. К. Воспоминания, статьи, материалы / Под ред. З. А. Апетян. ― М.: Музыка, 1981.

Источник

Метнер 8 картин настроений ноты

Наконец, со второй попытки (первая пропала по пути) мне доехал диск с редко исполняемыми произведениями Метнера, которые незаслуженно находятся в тени его «сказок», сонат и популярного цикла «Забытые мотивы». Не все мне пока показалось интересным, но и «Забытые мотивы» я тоже не сразу расслушал.

Самый первый опубликованый опус композитора, восемь небольших пьес для фортепиано, про которые Рахманинов сказал, что с самого начала Метнер задал такую высокую планку для своих опубликованных произведений, что ему будет непросто её удерживать на протяжении жизни (цитата вольная, оригинала не нашел).

Навеяно «Ангелом» Лермонтова, и чуть позже Метнер переделает это в песню.

По небу полуночи ангел летел

И тихую песню он пел;

И месяц, и звезды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов

Под кущами райских садов;

О боге великом он пел, и хвала

Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес

Для мира печали и слез,

И звук его песни в душе молодой

Остался — без слов, но живой

И долго на свете томилась она,

Желанием чудным полна;

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.

5я часть «Анданте» тоже навеяна Лермонтовым. А дальше просто хорошо.

Метель шумит, и снег валит,

Но сквозь шум ветра дальний звон,

Порой прорвавшийся, гудит;

То отголосок похорон.

То звук могилы над землей,

Умершим весть, живым укор,

Цветок поблекший гробовой,

Который не пленяет взор.

Пугает сердце этот звук,

И возвещает он для нас

Конец земных недолгих мук,

Но чаще новых первый час.

Источник

Николай Метнер: “Для творческой работы необходимо уметь останавливать жизнь…”

05.01.2015 2 комментария Просмотры: 917

Николай Карлович Метнер занимает особое место в истории русской и мировой музыкальной культуры. Художник самобытной индивидуальности, замечательный композитор, пианист и педагог, Метнер не примыкал ни к одному из музыкальных стилей, характерных для первой половины XX в.

Приближаясь отчасти к эстетике немецких романтиков (Феликс Мендельсон, Роберт Шуман), а из русских композиторов — к Сергею Танееву и Александру Глазунову, Метнер был вместе с тем художником, устремленным к новым творческим горизонтам, его многое роднит с гениальным новаторством Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.

Николай родился 5 января 1880 года, в Москве. Предки Метнера имели скандинавское происхождение (отец ― датское, мать ― шведско-немецкое), но ко времени его рождения семья уже на протяжении многих лет жила в России. Метнер происходил из семьи, богатой художественными традициями: мать — представительница знаменитого музыкального рода Гедике; брат Эмилий был философом, литератором, музыкальным критиком (псевд. Вольфинг); другой брат, Александр, — скрипачом и дирижером.

Первые уроки игры на фортепиано Николай получил в возрасте шести лет от матери, затем учился у своего дяди, Фёдора Гедике (отца Александра Гедике). В 1892 году Николай Метнер поступил в Московскую консерваторию, где обучался в классах Анатолия Галли, Павла Пабста, Василия Сапельникова и Василия Сафонова. В 1900 году блистательно окончил её с большой золотой медалью. Композицией Метнер занимался самостоятельно, хотя в студенческие годы брал уроки теории у Николая Кашкина и гармонии ― у Антона Аренского.

Вскоре после окончания консерватории Метнер принял участие в конкурсе пианистов имени Рубинштейна, на котором заслужил почётный отзыв от влиятельного жюри. Однако, по совету Сергея Танеева и своего старшего брата Эмилия, вместо концертной карьеры серьёзно занялся композицией, выступая лишь изредка, и в основном с собственными сочинениями.

Голос Метнера — пианиста и композитора — был сразу услышан наиболее чуткими музыкантами. Наряду с концертами Сергея Рахманинова и Александра Скрябина авторские концерты Метнера являлись событиями музыкальной жизни как в России, так и за рубежом. Мариэтта Шагинян вспоминала, что эти вечера «были для слушателей праздником».

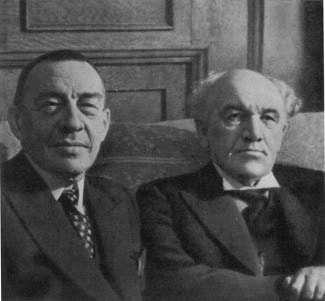

В 1903 году некоторые из его произведений появились в печати. Соната f-moll привлекла внимание известного польского пианиста Иосифа Гофмана, своё внимание на музыку молодого композитора обратил Сергей Рахманинов (ставший в более поздние годы одним из ближайших друзей Метнера).

В 1904―1905 и 1907 годах Метнер выступил с концертами в Германии, но не произвёл на критиков особого впечатления. В то же время в России (и в особенности в Москве) у него появилось немало почитателей и последователей. Признание Метнера как композитора пришло в 1909 году, когда ему была присуждена Глинкинская премия за цикл песен на слова Гёте.

Николай Карлович состоял членом совета Российского музыкального издательства, учреждённого в 1909 году Сергеем Кусевицким, в котором помимо него состояли также А. Ф. Гедике, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин (позднее его место занял А. В. Оссовский), Н. Г. Струве.

В 1909-10 и 1915-21 гг. Метнер был профессором Московской консерватории по классу фортепиано. Среди его учеников — многие известные впоследствии музыканты: Aбрам Шацкес, Николай Штембер, Борис Хайкин. Советами Метнера пользовались Bладимир Софроницкий, Лев Оборин.

В 1921 году Метнер вместе с женой эмигрировал в Германию, где, однако, интерес к его музыке был ничтожно мал, а концертных предложений почти не поступало. Финансовую помощь Метнеру оказал Рахманинов, организовавший концертный тур пианиста по США в 1924―1925 гг.

Вернувшись в Европу, Метнер осел в Париже, но там, как и в Германии, его сочинения не пользовались большим успехом. Николай Карлович писал:

“Для творческой работы (особенно художественной) необходимо уметь останавливать жизнь!! Нельзя писать пейзаж из окна курьерского поезда!

Передача сокровеннейших, музыкальнейших мыслей недоступна сознанию. Музыкальные мысли, то есть темы, зерна, не могут быть и не были никогда результатом сознательного логического рассуждения, а падают сверху в виде неожиданного подарка…”

Круг друзей Метнера в это время был небольшим и состоял в основном из русских эмигрантов. Среди немногих современных ему музыкантов во Франции, почитавших его творчество, был Марсель Дюпре. В 1927 году Метнер выступил с концертами в Советской России, а год спустя ― в Великобритании, где композитор получил звание почётного члена Королевской академии музыки и с успехом исполнил собственный Второй концерт с оркестром Королевского филармонического общества.

Радушный приём, оказанный ему, сподвиг его на то, чтобы постоянно поселиться в Лондоне. В 1929―1930 годах Метнер провёл новую серию концертов в Северной Америке, однако сотрудничавшее с ним концертное агентство обанкротилось, и лишь с помощью Рахманинова ему удалось избежать финансовых трудностей.

Наблюдая за развитием современной ему композиторской техники, Метнер в начале 1930-х годов решил выразить в печати собственную эстетику, среди современников считавшуюся чересчур консервативной.

“Прежде чем сесть за жаркую работу, закрыть глаза и в тишине представить себе данную мысль, развившуюся в пьесу, ибо она, несомненно, и существует как пьеса, и вся задача должна заключаться в выявлении ее отдельных образов, а не в придумывании их.

Подобная медитация должна несомненно подсказать звучность изложения и линии формы данной темы. Запись сделать немедленно и безразлично как: где можно — нотами, где — словами, а где — графикой. Необходимо выработать некоторое спокойствие и самообладание в процессе работы композиторской. Она нуждается в этом не менее, чем виртуозная. Но процесс этот никогда не может быть одинаковым и постоянным…

…Из всех помех работе самая страшная – нервы. Ничто так не развинчивает темп, ритм работы, как нервы. Чувство спеха, подгоняния, бросание от одного к другому и желание сразу сделать все приводит, в конце концов, только к безнадежному утомлению и отчаянию. Осознав все это, сначала необходимо овладеть нервами, то есть темпом и ритмом всего своего существа, каждого шага, каждой мысли, и тогда уже приступить к работе над каким-нибудь отдельным куском материи, забыв о существовании всего хаоса материи…”

В своей книге «Муза и мода», вышедшей в Париже в 1935 году, композитор изложил свои взгляды на непреложные законы искусства и выразил мнение, что модные модернистские течения в музыке являются не более чем заблуждениями, разрушающими связь между душой музыканта и его творчеством.

В октябре 1935 году композитор с женой окончательно обосновался в Лондоне. Успех его концертов, частное преподавание и контракт с немецким издательством обеспечивали ему достойное существование вплоть до начала Второй мировой войны, когда Метнеры вынуждены были переехать в Уорикшир, где их приняла семья пианистки Эдны Айлс.

В 1942 году у Метнера случился инфаркт, но уже в феврале 1944-го он смог исполнить в Королевском Альберт-холле своё новое сочинение ― Третий концерт для фортепиано с оркестром.

Последние годы жизни Метнера, несмотря на его болезнь, были насыщены событиями. В 1946 году индийский махараджа выделил сумму на основание Метнеровского общества, что позволило пианисту в течение ближайших лет сделать записи практически всех своих крупнейших сочинений. Эти записи составляют часть золотого фонда мировой музыкальной культуры и дают наглядное представление о мастерстве музыканта.

Скончался Николай Карлович 13 ноября 1951 года, похоронен в Лондоне на кладбище Хендон (Hendon Cemetery).

В 2006 году пианистом Михаилом Лидским был организован Международный фестиваль Николая Метнера («Метнер-фестиваль»). В 2006 и 2007 годах фестиваль прошел сразу в нескольких российских городах — Екатеринбурге, Владимире и Москве.

Один из последних композиторов-романтиков, Метнер занимает важнейшее место в истории русской музыки, наряду с Александром Скрябиным, Сергеем Рахманиновым и Сергеем Прокофьевым, в чьей тени он оставался всё время своей карьеры. Фортепиано занимает доминирующее место в творчестве Метнера ― у него нет ни одного сочинения, в котором не был бы задействован этот инструмент.

Великолепный пианист, Метнер тонко чувствует выразительные возможности фортепиано, его произведения предъявляют к исполнителю высокие технические требования. Стиль музыки Метнера отличается от большинства его современников, в нём русский дух гармонично сочетается с классическими западными традициями ― идеальным структурным единством, мастерством полифонического письма, сонатной формой. Язык композитора практически не претерпел изменений в течение времени.

Русская и немецкая стороны музыкальной личности Метнера ярко проявляются в его отношении к мелодической составляющей, которая варьируется от русских мотивов («Русская сказка») до тончайшего лиризма (Второй концерт). Гармония Метнера насыщенна и богата, но практически не выходит за рамки, сформировавшиеся в XIX веке. Ритмическая составляющая, с другой стороны, иногда весьма усложняется ― Метнер использует различные виды полиритмии.

Центральное место в творческом наследии Метнера занимают 14 фортепианных сонат. Поражающие вдохновенной изобретательностью, они заключают в себе целый мир психологически углубленных музыкальных образов. Им свойственна широта контрастов, романтическая взволнованность, внутренне сосредоточенное и вместе с тем душевно согретое раздумье.

Среди других сочинений Метнера для фортепиано соло выделяются тридцать восемь разнообразных по характеру, изящных и мастерски написанных миниатюр, озаглавленных автором как «Сказки».

Три фортепианных концерта ― единственные произведения, в которых Метнер использует оркестр. Камерные сочинения Метнера включают в себя три сонаты для скрипки с фортепиано, несколько небольших пьес для того же состава и фортепианный квинтет.

Наконец, ещё одна область творчества Метнера ― вокальные сочинения. Более сотни песен и романсов написаны на стихи русских и немецких поэтов, в основном, Пушкина и Гёте. Фортепиано в них играет не менее важную роль, чем голос.

Романсы Метнера (сам композитор никогда не употреблял слово «романсы» в названиях своих опусов, предпочитая термины «песни» или «стихотворения») разнообразны по настроению и очень выразительны, чаще всего это сдержанная лирика углубленно философского содержания. Написаны они обычно в форме лирического монолога, раскрывающего душевный мир человека; многие посвящены картинам природы. Любимыми поэтами Метнера были А. Пушкин (32 романса), Ф. Тютчев (15), И. В. Гете (30).

Путь отечественной и современной мировой музыки так же невозможно представить себе без Метнера, как невозможно представить его себе без его великих современников – Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.

«Едва ли кто-нибудь из композиторов после Бетховена владел в таком coвершенстве сонатной формой, как Метнер. Метнеру также присуще какое-то врожденное, совершенно исключительное мастерство контрапункта, причем его полифоническая ткань мало похожа по стилю на баховский контрапункт, а скорее перекликается с приемами позднего периода творчества Бетховена.

При предельной насыщенности музыкальной ткани также сложными гармоническими оборотами, сочинения Метнера всегда ясны, логичны и отличаются исключительной законченностью формы. Творчеству Метнера при его глубокой серьезности и даже суровости свойственна в то же время непосредственная наивность, песенная напевность и живой юмор танца…»

А. Б. Гольденвейзер, «Воспоминания о Н. К. Метнере»

Источник